Culture du quotidien

Le capitalisme est père des inégalités, du changement climatique, de la destruction des cultures, de l’effondrement de la biodiversité. On peut savoir le démontrer, condamner la société de consommation et l’individualisme, sans réaliser parfois à quel point ce capitalisme a pu coloniser notre vie.

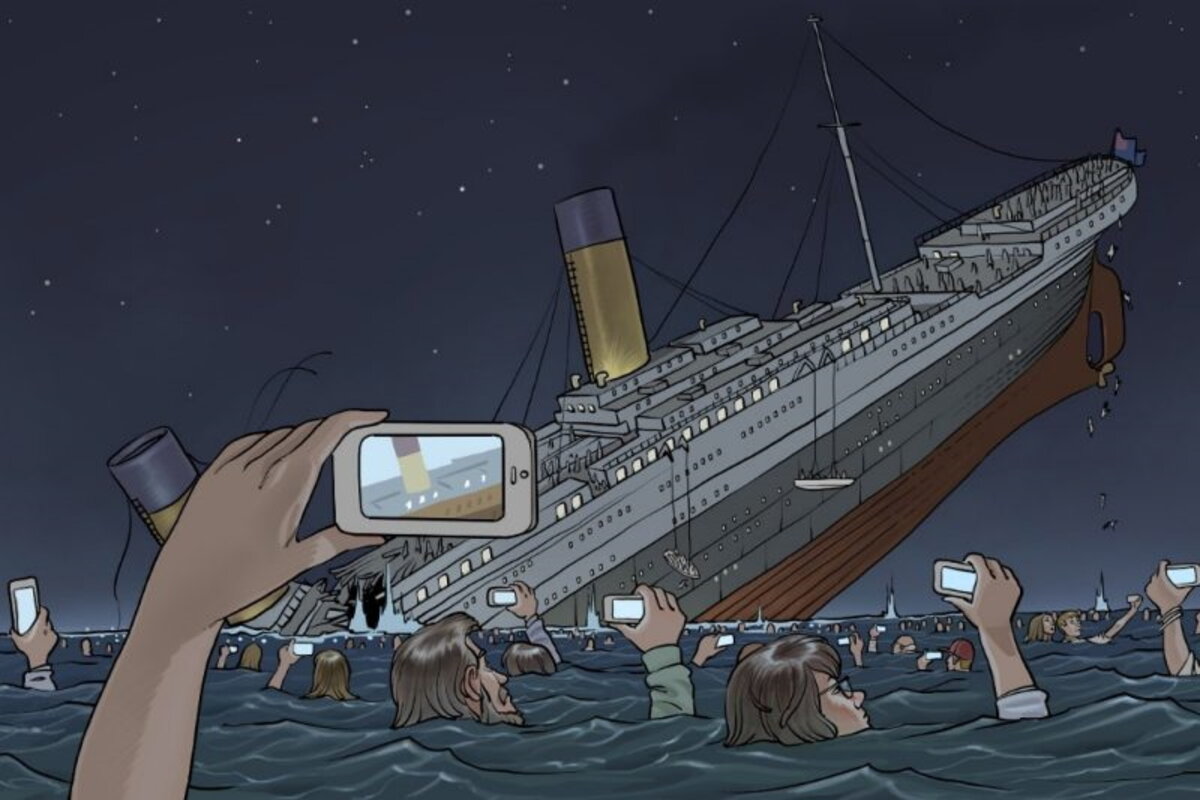

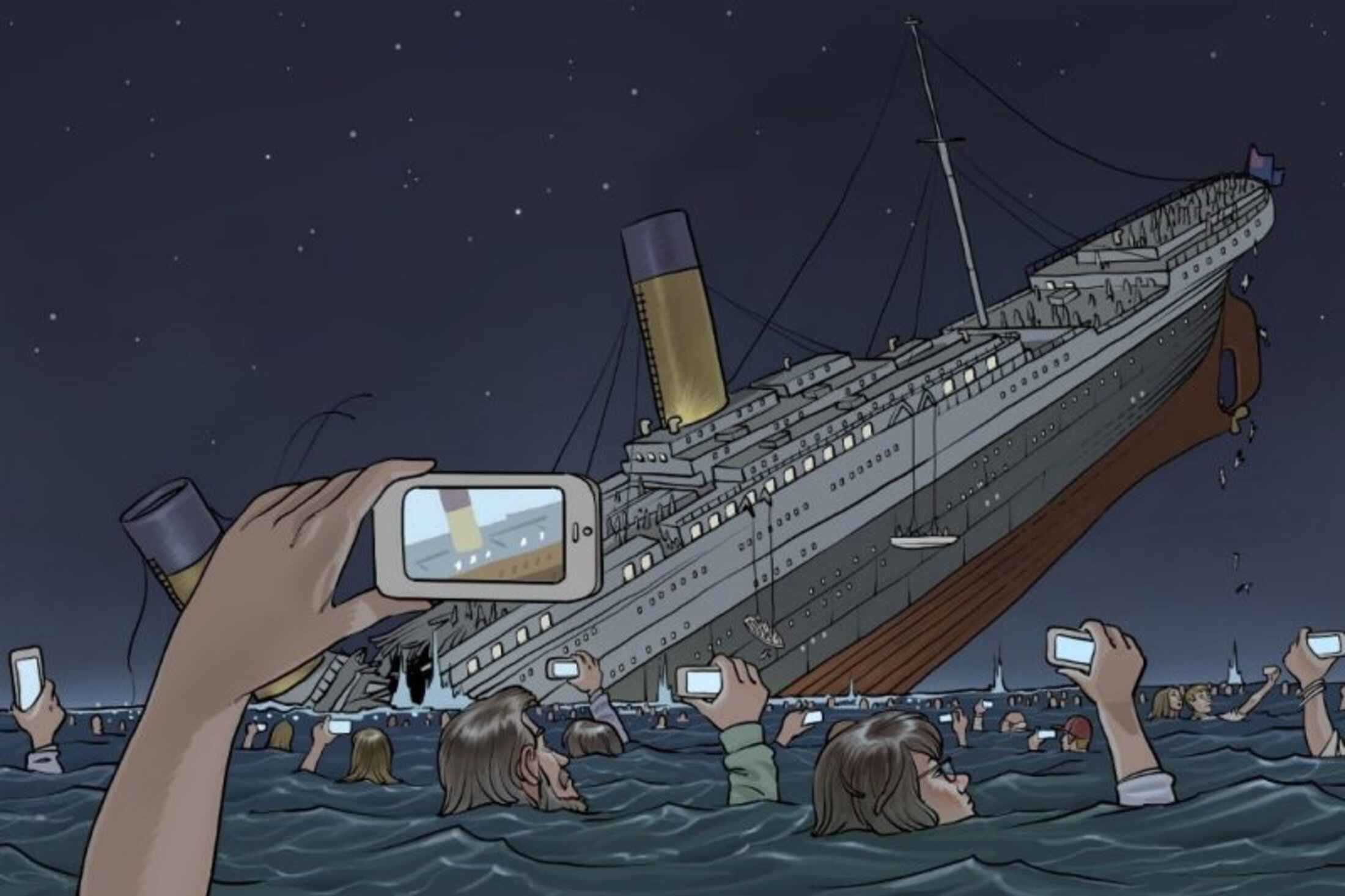

Agrandissement : Illustration 1

Le burn-out est un symptôme de cette colonisation. Au-delà des situations professionnelles oppressantes, il est généré par un esprit d’optimisation et de rationalisation généralisé à l’ensemble de notre vie. Durant le confinement, peut-être avons-nous remarqué une inflexion dans la nature de notre quotidien, moins découpé en tranches horaires, à la fonction et à la durée délimitées. De même à l’urgence de jouir de tout, le plus possible, le plus souvent, a succédé du jour au lendemain un horizon qui ne dépassait plus le canapé du salon, la chaise de jardin ou la boulangerie. Ainsi bien qu’en manque de câlins, de sorties, de société, de déplacements libres, peut-être avons-nous apprécié des journées moins chronométrées, libérées de la pression de passer à côté d’une mondanité ou d’un plaisir qu’on aurait oublié le lendemain. Notre quotidien a retrouvé du calme et de l’air [1], notre expérience du présent s’est épaissie et s’est un peu soulagée du souci du futur (de toute manière devenu incertain, pourquoi s’en faire davantage ?). On a profité de matins printaniers qui ressemblaient à des souvenirs d’enfance ou de vacances, baignés de repos, de fraicheur, de vert et de bleu, de bruissements de la nature, d’odeurs de terre et de végétaux.

On a peut-être pris, avec douceur mais quand même en pleine face, le fait que notre vie d’avant n’était à bien des égards pas satisfaisante, plus confuse que vivante, si ce n’est absurde par certains aspects. Ne nous serions-nous pas éloignés, le temps du confinement, d’une existence que décrivait ainsi André Gorz [2] : « Nous vivons, chacun, des dimensions de la réalité de notre monde en morceaux détachés. Et nous sommes nous-mêmes décomposés dans cette manière de vivre une réalité que nous ne pouvons appréhender qu’en morceaux détachés. Nous sommes tous devenus schizophrènes ; nous passons d’un plan à un autre et nous ne voyons pas la cohérence de ce passage. C’est cela la désorientation profonde de notre civilisation, c’est ça la raison de la décomposition d’une culture du quotidien. » Selon le philosophe et ami d’André Gorz, Christophe Fourel, cette culture du quotidien « ce sont des relations sociales et un milieu social qui favorisent le respect et l’entretien du bien commun. Dans la société contemporaine, les concitoyens ne se sentent nulle part chez eux ».

Le calme et le chant des oiseaux, l’immobilité, la vie à la maison rythmée par les repas, le souci de l’autre (famille, voisin ou inconnu), le sentiment d’une communauté de destins… Tout cela a peut-être redonné du liant et du sens à notre quotidien qui en manquait sérieusement. Sur le fait de se sentir chez soi, l’exode des parisiens fuyant leur propre ville en début de confinement est un cas intéressant. Cela montre selon moi l’échec patent des grandes villes de constituer des lieux de vie désirables. Et je ne suis pas certain que le Grand Paris y remédie.

Au cours de ce printemps confiné on s’est finalement posé la question de nos « vrais » besoins, tant il apparaît que ceux qu’ont peut avoir pour habitude de satisfaire sont en réalité de décevants substituts, élaborés par le capitalisme pour compenser un mal que le capitalisme a lui-même généré. Pour Edgar Morin [3], « en tant que crise existentielle, [la pandémie de coronavirus] nous pousse à nous interroger sur notre mode de vie, sur nos vrais besoins, nos vraies aspirations masquées dans les aliénations de la vie quotidienne, faire la différence entre le divertissement pascalien qui nous détourne de nos vérités et le bonheur que nous trouvons à la lecture, l’écoute ou la vision des chefs-d’œuvre qui nous font regarder en face notre destin humain. Et surtout, elle devrait ouvrir nos esprits depuis longtemps confinés sur l’immédiat, le secondaire et le frivole, sur l’essentiel : l’amour et l’amitié pour notre épanouissement individuel, la communauté et la solidarité de nos « je » dans des « nous », le destin de l’Humanité dont chacun de nous est une particule. En somme, le confinement physique devrait favoriser le déconfinement des esprits. »

Déni de la mort, illusion de l’existence

Dans les années 70, un chef d’un ordre bouddhiste tibétain sortit pour la première fois du monde himalayen médiéval qu’il avait jusque là connu pour pénétrer dans l’Occident moderne. Sa première étape fut Hong-Kong, où ses hôtes l’emmenèrent au sommet d’un gratte-ciel. Il y contempla avec étonnement et plaisir l’immense panorama de la ville à ses pieds. Puis, au bout d’un moment, il commença à pleurer. On dut l’aider à rentrer dans l’immeuble, en pleurs. Il expliqua plus tard qu’à la vue de cette énorme ville, avec ses masses trépidantes de population, qui naissaient, luttaient pour survivre et mouraient sans une once de « dharma » (connaissance, vérité,… ), il avait été submergé par la tristesse. Cette anecdote est rapportée dans la préface d’un des livres du gourou tibétain Chögyam Trungpa [4].

Même si on ne possède pas la capacité d’empathie de ce maître bouddhiste, on peut comprendre la tristesse d’un homme éveillé de percevoir la confusion de ses congénères, en train de courir comme des poulets sans tête. Dans la désorientation qu’induit notre façon de vivre, pour compenser un travail sans intérêt et dénué de sens, un quotidien dans lequel on est comme naufragé, une société où l’on ne se sent nulle part « chez soi », le consumérisme est un succès total. Dans « consumérisme » on peut inclure tout ce qui dans le numérique joue sur les mêmes ressorts mentaux que l’acte compulsif d’achat : les réseaux sociaux (avec l’envie, la frustration ou la satisfaction de l’approbation qu’ils produisent), les séries US absorbées sous perfusion ou encore les jeux vidéos abrutissants qui aident à faire passer cet interminable temps d’attente entre 2 stations de métro.

Agrandissement : Illustration 2

Le consumérisme a même une fonction encore plus importante ; il exploite le terrain laissé vacant par les religions monothéistes dans la captation de notre peur de la mort. Au fatalisme et aux dévotions afin de s’assurer une place au Club Med du Paradis a succédé aujourd’hui, dans nos sociétés jeunistes et efficientes, un véritable déni de la mort et une dévalorisation de la vieillesse comme l’explique la psychologue Marie de Hennezel [5] [6] : « Si le déni de la mort est une des caractéristiques des sociétés occidentales, l’épidémie due au SARS-CoV-2 illustre son paroxysme. Depuis la seconde guerre mondiale, ce déni n’a fait que s’amplifier, avec le progrès technologique et scientifique, les valeurs jeunistes qui nous gouvernent, fondées sur l’illusion du progrès infini, la promotion de l’effectivité, de la rentabilité, du succès. Il se manifeste aujourd’hui par une mise sous silence de la mort, une façon de la cacher, de ne pas y penser, avec pour conséquence une immense angoisse collective face à notre condition d’être humain vulnérable et mortel. » Notre culture jeuniste ne se serait-elle d’ailleurs pas manifestée lors de la dernière élection présidentielle?

Si la mort est déniée, elle n’est pourtant pas absente, elle est le moteur profond de nos vies extraverties. Il faudrait être partout à la fois, tout faire, tout voir, tout posséder, accumuler les assurances (famille, voiture, maison, job, loisirs, santé, followers …). Cette course enragée contre la mort est pourtant perdue d’avance, les statistiques sont implacables : 100 % des gens meurent.

La vieillesse impotente, la souffrance physique, la solitude, la maladie sont des horizons détestables, inacceptables. Évitables aussi. Mais la mort, est-ce si grave ? Au vu de la statistique citée ci-dessus, c’est plutôt banal. Je ne suis pas cynique, les disparitions sont bien sûr des drames pour les entourages des défunts. Certains partent trop tôt, d’autres trop brutalement. Ce que je veux dire, c’est que la modernité (son organisation sociale et économique, ses fondements « spirituels ») ne nous donne peut-être plus les moyens de mourir en paix au terme d’une vie bien vécue, de pleine humanité.

Loin d’être une idée morbide, vivre en conscience de notre finitude et considérer la vie comme une heureuse et fortuite émergence nous permettrait peut-être de mieux savourer l’existence jusqu’à, pourquoi pas, comme dans la chanson de Boris Vian, se permettre de goûter même la saveur de la mort.

S’arrêter, observer

Encore faudrait-il pour cela s’arrêter. Avant de devenir ces poulets sans tête, nous savions le faire. La contemplation est une activité humaine fondamentale, sans laquelle aucune création n’est possible, aucun bien-être même. Combien de temps Monet a-t-il passé devant ses nymphéas pour les peindre dans cette infinie profondeur ? Fernando Pessoa n’est guère sorti de son appartement lisboète que pour se rendre au bureau. La richesse d’une vie intérieure ne se mesure pas au nombre de pages remplies d’un passeport.

« Voyager ? Pour voyager il suffit d’exister. Je vais d’un jour à l’autre comme d’une gare à l’autre, dans le train de mon corps ou de ma destinée, penché sur les rues et les places, sur les visages et les gestes, toujours semblables, toujours différents, comme, du reste, le sont les paysages.

Si j’imagine, je vois. Que fais-je de plus en voyageant ? Seule une extrême faiblesse de l’imagination peut justifier que l’on ait à se déplacer pour sentir » [7]

L’observation est à la base de notre civilisation : pas d’agriculture sans une humanité sachant observer son environnement. Pas de pharmacopée sans une humanité à l’écoute du vivant, comme ces tribus amazonienne ayant élaboré le célèbre ayahuasca il y a des milliers d’années, à partir de deux plantes choisies parmi les milliers endémiques à l’Amazonie [8]. Les chinois ont élaboré une médecine efficace, bien avant l’apparition des moyens techniques modernes, basée sur une analogie entre le corps de l’homme et le cosmos. Dans une étonnante similitude les hindous faisaient les mêmes « découvertes » et parlaient de nadis et de prana, lorsque les chinois parlaient de méridiens et de qi. Il y a 2500 ans, le Bouddha Siddhartha s’est assis sous un arbre et y est resté, attentif, et a offert la méditation à l’humanité. Bref, tout ça pour – vous excuserez le raccourci – en arriver aux surgelés d’ailes de poulets frits.

Agrandissement : Illustration 4

La quête du bonheur est presque considérée comme un droit inaliénable dans notre mode de vie (pas besoin de préciser occidental car qui ne l’est plus?) et doit même être exposée, selfie à l’appui, plusieurs fois par jour sur les réseaux sociaux. Pourtant dans la culture chinoise (avant son occidentalisation) le concept de bonheur n’existe pas. La fixité qu’implique un « état » de bonheur est contraire à l’idée que les chinois se font de la vitalité fondée sur la circulation. D’où la gymnastique du Qi Gong ou l’art martial du Tai Chi Chuan, basés sur la relaxation et une bonne circulation du qi. La fixité est même contre-nature pour ce vieux peuple d’agriculteurs, qui sait que tout est transformation, impermanence.

Alors que nous nous acharnons à nous construire une identité et une existence, plus ou moins selon les standards en vigueur dans notre société (je fais tel métier, je pratique tel sport, je suis végan, j’adore voyager, je suis cultivé, je suis musclé, je fais de la musique, je suis propriétaire, je suis cadre supérieur, …), le bouddhiste tibétain Chögyam Trungpa [4] nous dit simplement, de manière fracassante : « En fait il n’y a pas de « vous ». Vous n’existez même pas, vous n’existez pas du tout ». L’égo a de quoi en prendre un coup. Mais cela peut aussi nous soulager, nous inviter au lâcher-prise, à l’humilité, à l’ouverture, à la compassion.

Effectivement, dans des termes plus scientifiques, on peut questionner notre existence en tant qu’individu… La respiration n’est pas le fruit de notre caractère ou de notre tempérament, elle s’opère inconsciemment. « Décide »-t-on vraiment de faire des enfants quand la reproduction est le but de toute espèce? Par ailleurs nous sommes constitués de 65% d’eau et la matière est faite de 99,9999…% de « vide » (espace libre autour du noyau dans un atome). « On est peu de chose » comme on dit!

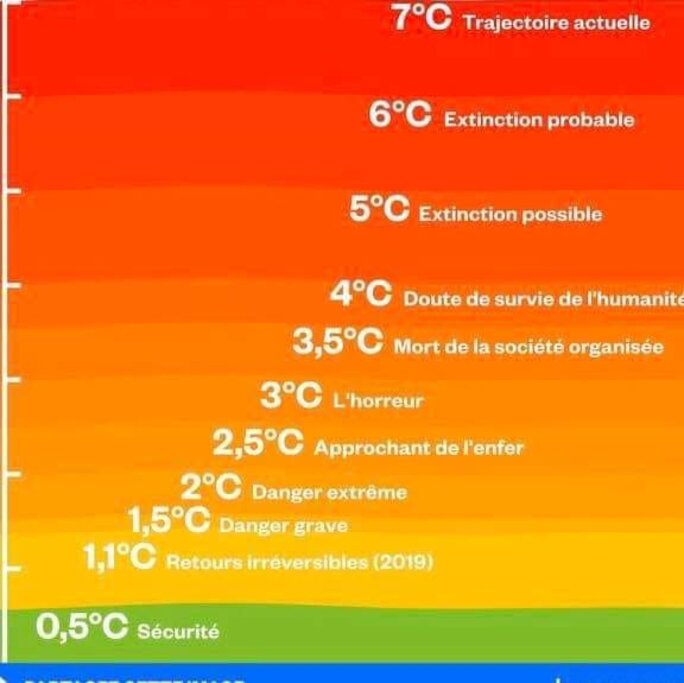

Malheureusement, bien qu’étant peu de chose et menant des semblants de vies derrière nos écrans tristes ou assis dans nos voitures climatisées, nous sommes quand même en train de parvenir à la destruction de tout.

Une seconde vie ?

Il est trop tôt pour comprendre tout ce qui s’est joué ces dernières semaines et impossible de faire des projections à court ou moyen terme : effondrement économique global, réaction autoritaire et société de contrôle, seconde vague épidémique, reconfinement, insurrections, nouvelles solidarités, renouveau démocratique, nouveaux chocs (canicule, sécheresse), …

Mais pour beaucoup d’entre nous cette crise systémique apporte déjà des enseignements. Peut-être qu’un changement s’est enclenché durant le confinement, à la lumière d’une corrélation révélée entre la confusion de notre société et celle de notre quotidien, des incohérences entre ce que nous faisons de nos vies et ce que nous estimerions souhaitable pour nous et les autres. Et peut-être que ce changement pourrait effectivement déboucher, au croisement de l’éthique et de l’émancipation personnelle, sur une « seconde vie » comme imaginée par le philosophe François Jullien [10] [11] : « Non pas une nouvelle vie dont on ne verrait pas de quelle coupure, de quel miracle elle procèderait, mais une seconde vie découlant de la vie précédente et pouvant s’en dégager, mais s’en décalant en décoïncidant par l’épreuve traversée. La seconde vie gagne en lucidité : la lucidité n’est ni l’intelligence, ni la connaissance, mais la capacité de tirer parti du négatif traversé. Elle permet de choisir plus effectivement sa vie ; de désinvestir ce qui dans sa vie n’est plus porteur ou est tari et, par la suite, de mieux investir en revanche ce qui, passé au crible de la vie, apparait non plus illusoire mais ouvrant de la vraie vie. Voilà que, ayant déjà « vécu », je suis en mesure de comparer et de choisir. On peut aussi ne pas avoir le courage, passer à côté de cette possibilité se dégageant discrètement en cours de vie, continuer de vivre une vie qui s’étiole, rater la possibilité d’une seconde vie ».

[1] https://reporterre.net/Le-confinement-a-permis-le-retour-du-silence-et-du-plaisir-d-ecouter

[2] Propos tirés du film « Lettre à G. » : https://andregorz.fr/fr

[3] Edgar Morin dans Le Monde du 19 avril 2020 : https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/19/edgar-morin-la-crise-due-au-coronavirus-devrait-ouvrir-nos-esprits-depuis-longtemps-confines-sur-l-immediat_6037066_3232.html

[4] Le chemin est le but (Chögyam Trungpa)

[5] Marie de Hennezel dans Le Monde du 4 mai 2020 : https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/04/marie-de-hennezel-l-epidemie-de-covid-19-porte-a-son-paroxysme-le-deni-de-mort_6038548_3232.html

[6] Marie de Hennezel sur France Culture le 27 avril 2020 : https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/marie-de-hennezel-est-linvitee-des-matins

[7] Le livre de l’intranquillité (Fernando Pessoa)

[8] Le Serpent cosmique : l’ADN et les origines du savoir (Jeremy Narby)

[9] https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-rechauffement-climatique-nouveaux-modeles-prevoient-jusqua-7-c-2100-10644/

[10] Une seconde vie (François Jullien)

[11] François Jullien dans Le Monde du 16 avril 2020 : https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/16/francois-jullien-la-pandemie-due-au-coronavirus-peut-nous-permettre-d-acceder-a-la-vraie-vie_6036736_3232.html