Cette semaine, la commission du développement durable de l’Assemblée nationale a entamé l’examen de la proposition de loi "visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur", dite loi Duplomb. Derrière son intitulé consensuel, le texte inquiète largement les milieux scientifiques et associatifs. Il est aussi devenu, en coulisses, le théâtre d’un intense travail d’influence syndicale — dont les traces apparaissent noir sur blanc dans les amendements parlementaires.

Adoptée au Sénat en janvier, la proposition de loi avance en procédure accélérée. Aucune étude d’impact n’a été publiée. Et pour cause : elle s’attaque de front à plusieurs piliers du cadre réglementaire environnemental. Parmi ses cibles principales, l’usage des produits phytosanitaires, les procédures liées aux installations classées (ICPE), la protection des zones humides, ou encore le rôle de l’ANSES, l’agence nationale en charge de l’évaluation des risques sanitaires liés aux pesticides.

Dans un avis rendu le 25 avril, le Conseil national de la santé a exprimé de vives inquiétudes. Il y voit "une rupture d’équilibre au profit des intérêts économiques de court terme", pointant le risque de dégradation de la santé publique et de l’environnement. Le projet de loi, résume le Conseil, "répond aux revendications de certaines organisations agricoles sans débat transparent sur ses effets sanitaires".

Une législation écrite avec la FNSEA

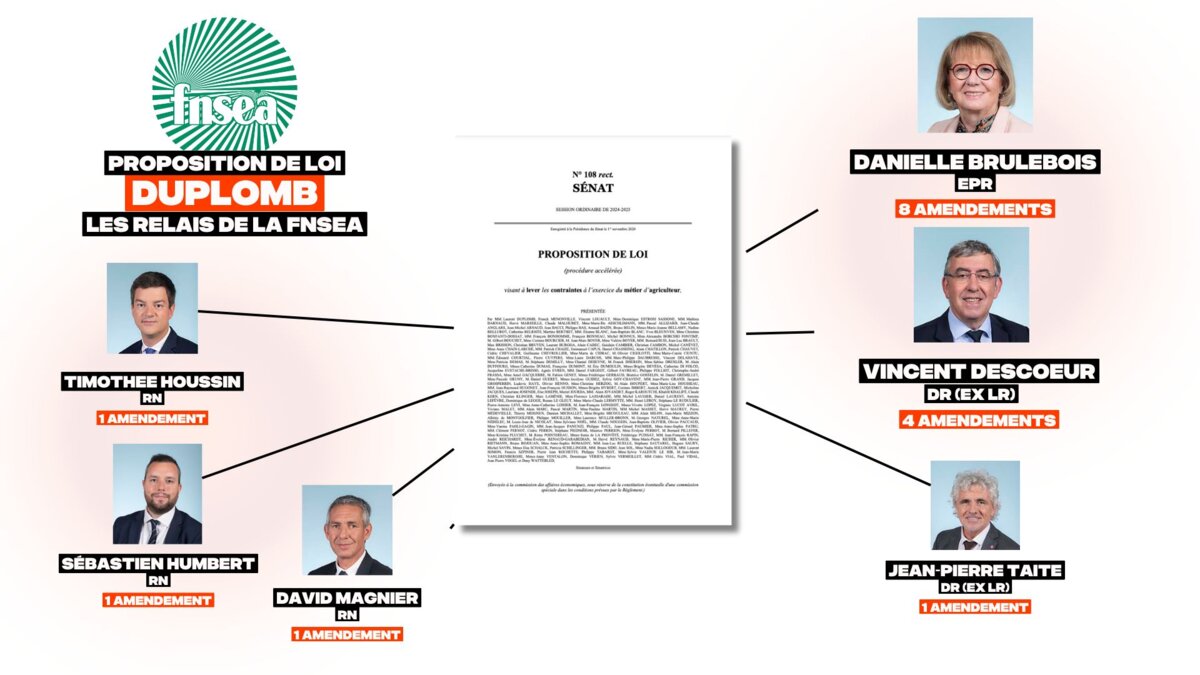

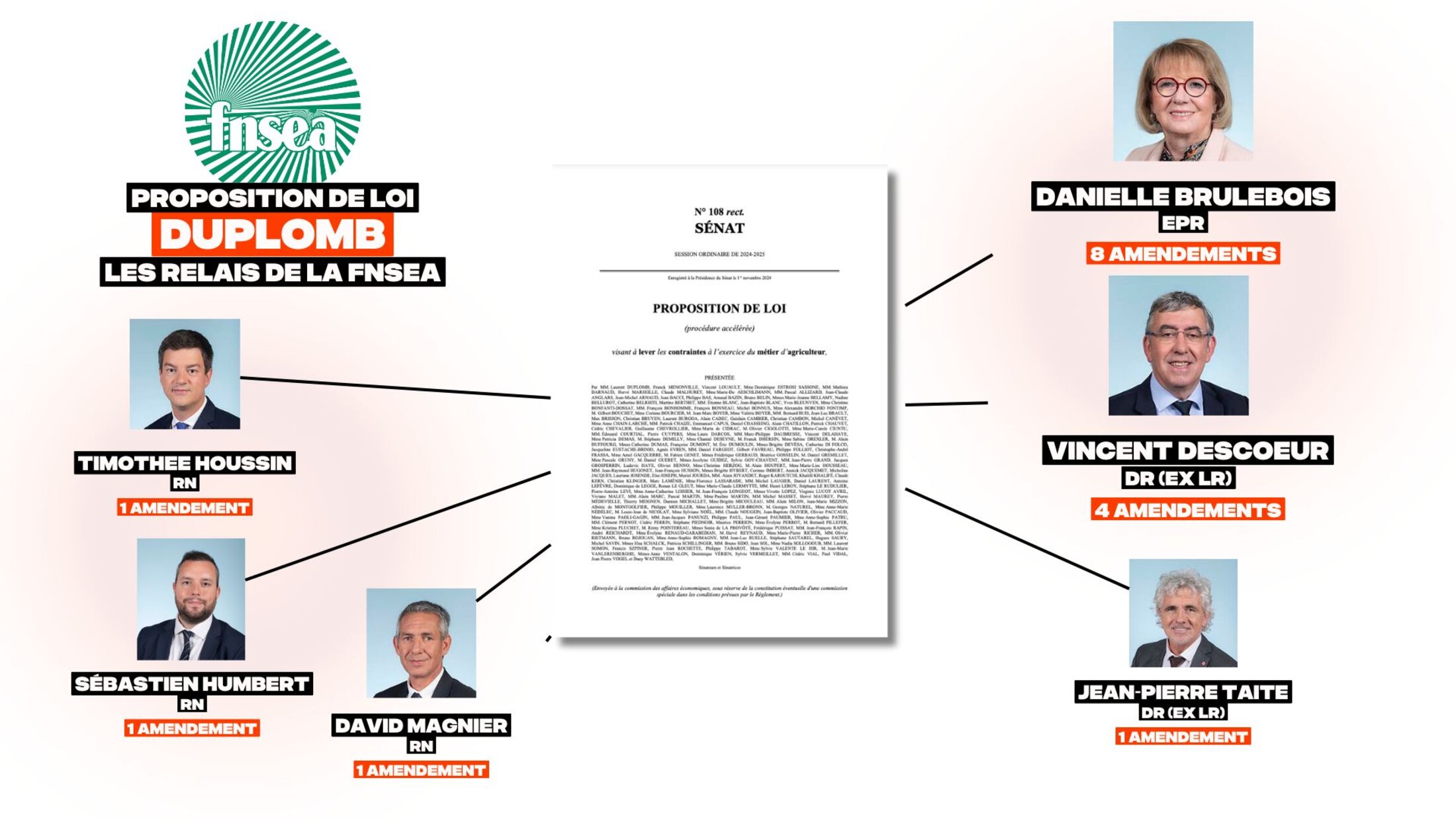

Ces inquiétudes prennent un relief particulier à la lecture des amendements déposés en commission. Sur les plus de 450 amendements examinés cette semaine, plusieurs ont été directement rédigés "avec la FNSEA", principal syndicat agricole français. La mention figure noir sur blanc dans les exposés des motifs de certains parlementaires.

C’est notamment le cas de la députée Renaissance Danielle Brulebois, qui a déposé huit amendements explicitement co-rédigés avec la FNSEA. Ils proposent de supprimer la séparation entre vente et conseil en matière de phytosanitaires, pourtant instaurée par la loi Egalim, de rendre facultatif le conseil stratégique aujourd’hui obligatoire sur l’usage des pesticides, de reconnaître les retenues d’eau agricoles comme d’intérêt général majeur, de restreindre la définition des zones humides afin de limiter leur protection, d’alléger les obligations d’autorisation pour les projets d’élevage soumis à la législation ICPE, et de faciliter le maintien de logements saisonniers sur les exploitations agricoles, en contournant certaines règles d’urbanisme.

Le député Les Républicains Vincent Descoeur a pour sa part déposé quatre amendements reprenant les principales revendications du syndicat, en particulier sur les produits phytosanitaires interdits en France mais autorisés ailleurs en Europe. Dans ses communiqués, la FNSEA réclame depuis plusieurs mois la possibilité de "maintenir des substances en cas d’impasse technique" et dénonce "des surtranspositions françaises injustifiées".

Agrandissement : Illustration 1

Le Rassemblement national, en relais implicite

Mais les relais de la FNSEA ne se limitent pas aux bancs de la majorité ou de la droite traditionnelle. Plusieurs amendements déposés par des députés du Rassemblement national reprennent fidèlement les positions du syndicat majoritaire — sans jamais les nommer.

Le député Timothée Houssin propose d’interdire à l’ANSES de retirer un pesticide si celui-ci est encore autorisé par l’Union européenne, invoquant comme la FNSEA les cas d’"injustices réglementaires" pour certaines filières. Le député Sébastien Humbert souhaite redéfinir les zones humides de manière plus restrictive, là encore en écho aux revendications syndicales. David Magnier suggère de relever les seuils ICPE pour les élevages, afin de réduire les obligations d’autorisation environnementale.

Aucun de ces amendements n’est sourcé. Aucun ne revendique de lien avec une organisation. Et c’est là que le bât blesse : cette opacité pose une question de transparence démocratique. Ces textes reprennent pourtant des éléments de langage, des revendications et des priorités parfaitement identifiables — jusqu’aux exemples utilisés, comme l’acétamipride pour la filière betteravière.

Cette convergence répétée entre les positions de la FNSEA et celles du RN, sur les phytosanitaires, l’eau ou les ICPE, n’a rien d’anodin. Elle révèle une proximité stratégique, déjà visible dans d’autres arènes politiques (comme les votes européens sur le glyphosate ou les interventions médiatiques du RN en soutien aux manifestations agricoles). Et elle interroge sur les nouvelles alliances idéologiques qui se tissent autour de l’agriculture productiviste.

Un tournant dans la fabrique législative agricole

Ce texte n’ouvre aucune voie de sortie. Il prolonge un système à bout de souffle, sous couvert de simplification. Il ne propose ni redistribution, ni réorientation, ni véritable stratégie de transition. Il légitime l’urgence par la précipitation, et la précipitation par l’agenda des lobbys. En laissant les acteurs les plus puissants dicter la loi, la représentation nationale, droite et extrême droite en tête, se met au service d’un modèle agricole qui étouffe les paysans autant qu’il dégrade les sols, les eaux, les corps. Une fuite en avant déguisée en bon sens.