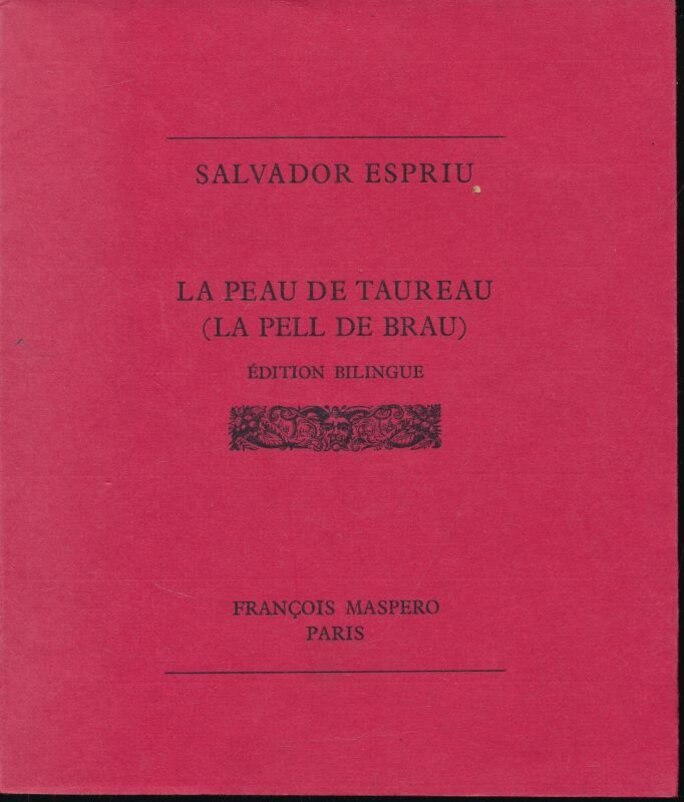

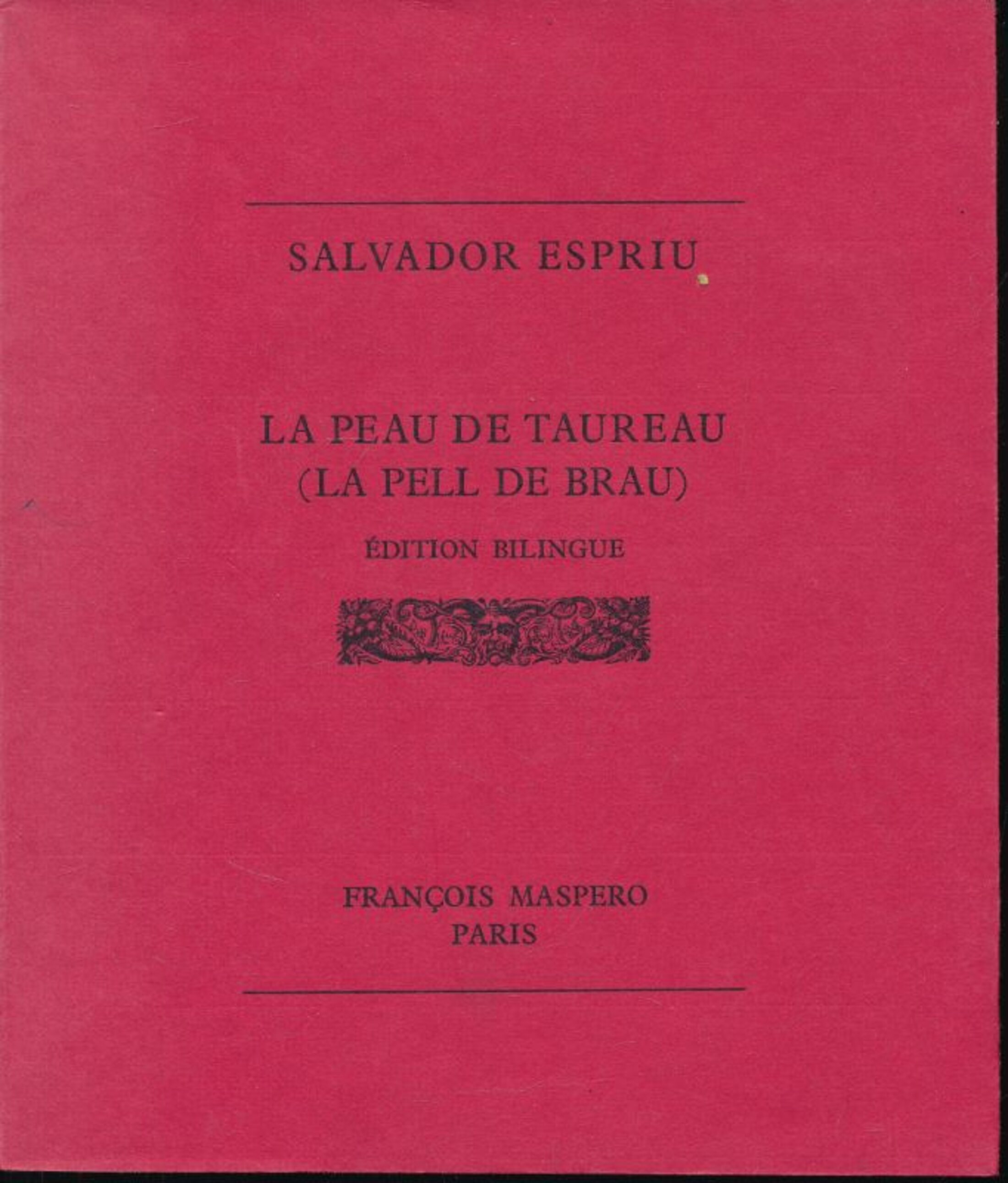

Entrée aux éditions Maspero comme secrétaire en 1961, forte de sa compétence linguistique en espagnol, elle fut la seconde épouse de François Maspero et une des chevilles ouvrières de la petite équipe de la maison avec l’éditeur, Jean-Philippe Talbo-Bernigaud et Émile Copfermann. Tandis qu’à l’issue de la guerre d’Algérie la maison constitue la tribune de la décolonisation et dirige ses voiles vers l’Amérique latine en révolution, son premier travail fut la relecture du premier numéro de la revue Partisans, aussitôt saisie par la police française. Elle dirigea la collection de littérature et de poésie étrangère « Voix », traduisant entre autres La Peau de Taureau du catalan Salvador Espriu, Violetta Parra et sa Poésie populaire des Indes (dès 1965), Le Fleuve de Javier Heraud, ou Eloy de Carlos Droguett. Il n’est pas exagéré de voir en elle une des grandes passeuses entre l’Europe et l’Amérique latine de la période de la décolonisation, notamment d’un point de vue poétique.

L’élégant format carré de la nouvelle série de la collection « Voix » accueillit sous sa direction Victor Serge, Pour un brasier dans le désert, La Maison morte du grec Yannis Ritsos, Les Paysages humains du turc Nazim Hikmet, les poèmes d’Anna Akhmatova, présentés par Jeanne et Fernand Rude, Marie des brumes du grec Odysseus Elytis (prix Nobel de littérature 1971), Le Septième homme et G. de l’anglais John Berger, L’Ogresse de Nacer Khemir, avec la fonte de caractères originaux, les Poèmes kabyles anciens de Mouloud Mammeri, Les Cicatrices du soleil de Tahar Ben Jelloun, L’Homme rapaillé de Gaston Miron, ou encore Le Mexique insurgé de John Reed traduit par Maspero lui-même sous le pseudonyme de Louis Constant. En 1977, dans un recueil en forme de bilan provisoire, Fanchita Gonzalez Batlle formule par ces mots la profession de foi de sa collection : : « Nous ne croyons pas à la révolution dans “l’écriture”, mais bien à celle qui s’opère lorsqu’à la lecture d’un poème un individu ressent soudain différemment le monde. Nous avons voulu éviter l’ennui du narcissisme, les stéréotypes de la littérature dite engagée et qui n’engage à rien, les exorcismes personnels. Et démontrer simplement que la poésie, dès qu’elle est ouverture sur le monde, vérité, est belle et nécessaire ».

Agrandissement : Illustration 1

Déjà en charge du secteur éditorial à l’orée de Mai 68, des livres comme des revues, Fanchita tint seule la barre des éditions Maspero, en lien avec l’association des Amis des éditions François Maspero lorsque l’éditeur dut prendre du recul de la direction des éditions pour raisons de santé dans les années 1970. Elle assume également un temps le titre de gérante française des éditions antifranquistes en exil Ruedo Iberico de José « Pépé » Martinez pour leur éviter les foudres de la censure française. Après de nombreux voyages en Amérique latine, elle se rendit à Cuba en 1968 pour traduire d’après l’original le Journal de Bolivie de Che Guevara. L’ouvrage sortit en exclusivité mondiale dans les maisons d’édition sympathisantes de la révolution cubaine, tandis que les éditions cubaine et française de la revue Tricontinental sont interdites, et la maison frappée par des amendes ; le retour de La Havane en compagnie de l’éditeur italien Giangiacomo Feltrinelli lui valut quelques années de surveillance policière. Des années plus tard, elle traduit les mémoires d’un confrère éclairé de l’édition indépendante de gauche et des circulations transatlantiques, André Schiffrin, Allers retours : Paris-New York, un itinéraire politique (Liana Lévi, 2007), l'un des promoteurs de la relance de l'édition indépendante aux Etats-Unis et en France avec son livre L'édition sans éditeurs (La Fabrique, 1999).

Agrandissement : Illustration 2

Dans un entretien à la revue La Femelle du requin, Fanchita Gonzalez Batlle exprimait ainsi ce que furent à ses yeux les éditions Maspero dans leur exercice de la liberté et de l’indépendance : « […] Les Éditions Maspero, précisément parce qu’elles n’obéissaient aux ordres de personne, se sont fait coller des étiquettes par ceux qui trouvaient leur liberté suspecte. Traîtres au communisme pour les uns, trotskistes pour les pro-chinois et inversement, marchands de la révolution pour les situationnistes, ou platement tiers-mondistes. Toutes ces étiquettes sont aussi fausses que réductrices. La seule qui conviendrait, mais elle n’est pas idéologique, serait “dérangeante”. »

*******************************************************************************************************************

C’est dans ce contexte et par ce travail qu’elle devient l’une des plus grandes traductrices françaises : dans son recueil hors-commerce Poésie traduite pour honorer les saisons (L’Arbre à lettres), François Maspero la remercie de « lui avoir fait connaître le métier de traducteur dans ce qu’il a de plus ensoleillé comme de plus obscur et ingrat. Par elle, dans ce travail de Sisyphe qui est le nôtre, on peut tout imaginer, même un traducteur heureux ».

Agrandissement : Illustration 3

Durant les années 1980, à La Découverte, après le départ de François Maspero, elle lance une collection de littérature étrangère trop oubliée, la collection « Romans »: elle traduit le formidable Servabo de Luigi Pintor, constamment réédité, y accompagne l'édition du Maradona, c’est moi d’Alicia Dujovne Ortiz, débute la traduction d'Anita Brookner, et publie par ailleurs L'Usage du monde de Nicolas Bouvier. Après son licenciement des éditions La Découverte, elle a poursuivi un inestimable parcours de traductrice, en espagnol, italien, anglais, grec et catalan. Si le grand public la connaît aujourd’hui pour ses traductions prolifiques d’auteurs contemporains à succès chez Liana Levi, comme Ian Levinson, Alessandro Piperno, Malcom Mackay, Qiu Xialong, ou encore Louis de Bernières (au Mercure de France pour ce dernier), elle laisse derrière elle près de 200 traductions signées, avec des titres absolument majeurs, aussi dans le registre des essais et des documents. Il est loisible de rappeler qu’au fil des ans elle a ainsi traduit, entre autres, la Très brève relation de la destruction des Indes de Bartolomé de La Casas, Le Voyage des innocents de Mark Twain (ces derniers alors figures de proue de la collection « La Découverte » initiée à la fin des années 1970), Un peintre de notre temps de John Berger, Ordonnances et désordres de Naomi Hazard, les Poeti de Primo Levi, ou encore la version romanesque du Corto Maltese d’Hugo Pratt.

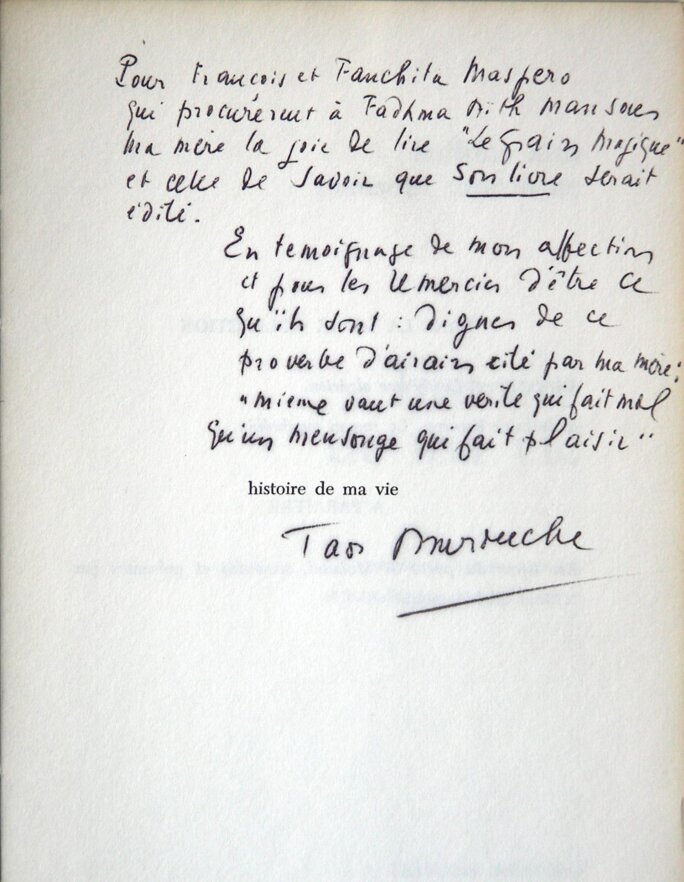

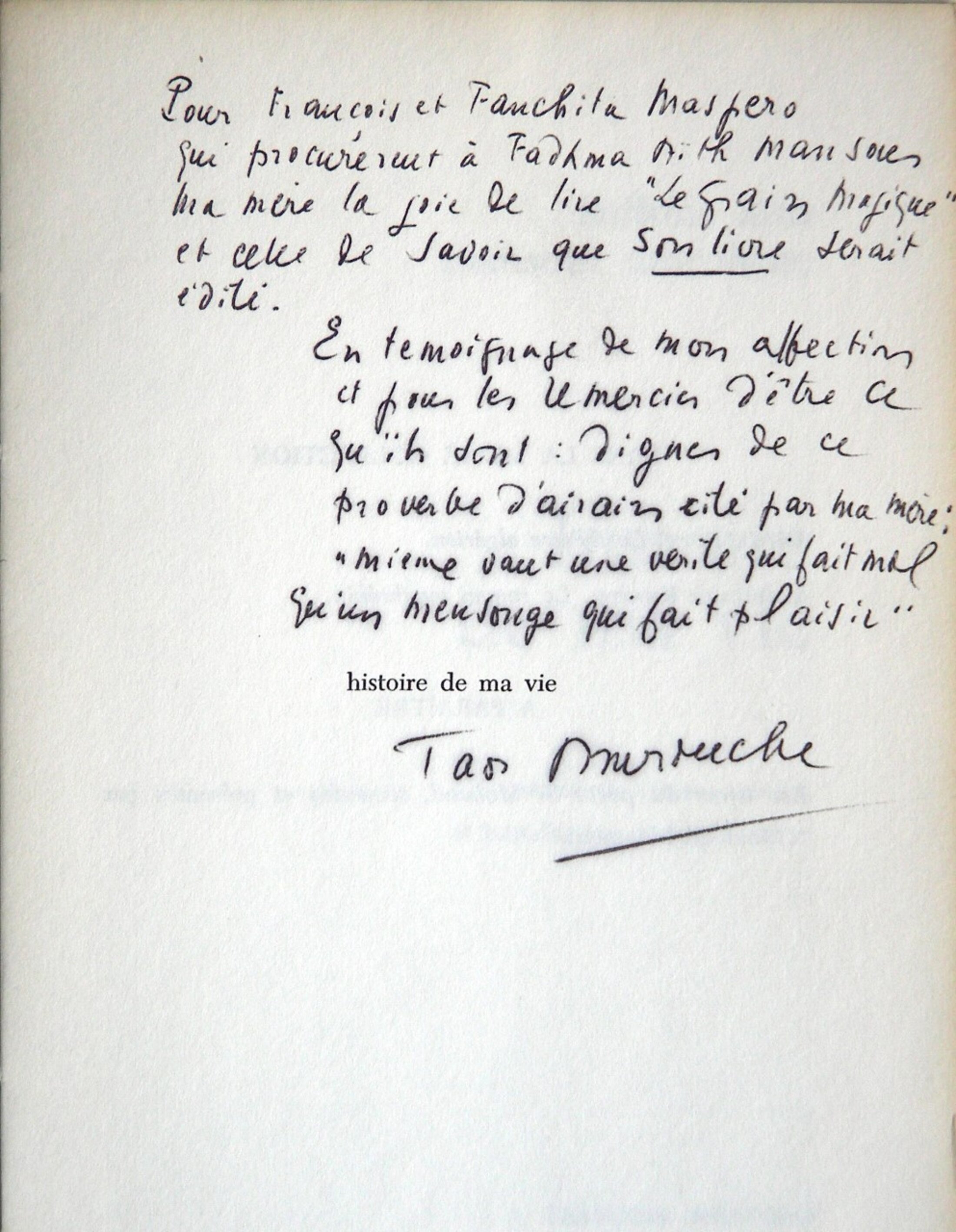

Dans le livre codirigé avec Alain Léger et Bruno Guichard, François Maspero et les paysages humains (2009), Fanchita nous avait confié ce texte sur « ses années Maspero », ici republié en intégralité en son hommage avec l’aimable autorisation des éditions À plus d’un titre et La Fosse aux ours :

Un journaliste de Terre entière a écrit en 1963 : « Les Cahiers libres de François Maspero ont un goût très vif de la liberté, ce qui leur confère actuellement un cachet d’originalité. » C’était déjà une évidence deux ans plus tôt quand j’ai rejoint les éditions, alors logées dans le sous-sol de la librairie La Joie de Lire. J’avais vingt-trois ans. Je venais de démissionner de mon poste de secrétaire interprète et traductrice dans une ambassade anglophone et j’étais sur le point d’entrer soit dans un cabinet juridique international soit dans une grande agence de publicité. Je connaissais bien La Joie de Lire, et les premiers titres publiés par François Maspero, La Guerre d’Espagne de Pietro Nenni et Critique de base de Jean Baby, ne m’étaient pas indifférents : fille de républicain espagnol, j’avais fait dans les années cinquante un rapide passage à l’Union des jeunes filles de France, organisation de jeunesse communiste aujourd’hui disparue. Lorsque j’ai appris que François Maspero cherchait une secrétaire, je n’ai pas hésité longtemps.

François avait fondé les « Cahiers libres » en 1959 pour tenter de combler les lacunes de l’information sur la guerre d’Algérie, qui durait depuis 1954. « Cahiers », en hommage à Péguy, modèle de l’éditeur artisan, scrupuleux et obstiné. « Libres », parce que ça allait de soi. À mon arrivée, les éditions avaient déjà subi de nombreux attentats de l’extrême droite, un grand nombre d’interdictions et de saisies, et préparaient la sortie de la revue Partisans sous les auspices de Vercors. Elles se composaient de François et de Jean-Philippe Talbo. Mon tout premier travail a consisté à corriger les épreuves de ce numéro 1 qui allait être suivi de soixante-sept autres.

Peu après survenaient les ratonnades au cours desquelles des centaines d’Algériens qui manifestaient pacifiquement ont été assassinés par la police parisienne.

Nous nous sommes installés dans les locaux d’une ancienne confiserie rue du Cardinal-Lemoine : une pièce au rez-de-chaussée, un escalier en colimaçon qui menait au premier étage où se trouvaient mon bureau et celui de François. Jean-Philippe occupait un bureau de l’autre côté du palier. Il était à lui seul tout le service commercial ; il assurait les contacts avec certaines librairies parisiennes qui ne relevaient pas de notre diffuseur, la facturation, les livraisons, l’emballage, la confection des panneaux d’exposition. Nous avons dû attendre plusieurs mois avant d’obtenir une ligne téléphonique. Il fallait descendre téléphoner du café d’en bas. J’étais chargée de l’accueil, du courrier, de la correction des épreuves, de la recherche de documents pour les couvertures, du choix et de la traduction de certains articles à publier dans Partisans. La liberté et la responsabilité qui l’accompagne étaient notre mode de fonctionnement. Il me convenait. Nous avions en commun l’exigence du travail bien fait, la curiosité de la découverte et le respect du travail des autres.

J’ai eu bientôt toute latitude pour choisir de faire traduire des ouvrages que je pensais utiles, ou de les traduire moi-même, tels que Les Batailles de la liberté de Julio Álvarez del Vayo.

Je suis devenue responsable de l’achat et de la vente des droits de traduction, du fichier des abonnés aux Cahiers libres, du service de presse – qui consistait simplement à envoyer quelques exemplaires des nouveautés à des journalistes que je ne connaissais même pas –, de la lecture des manuscrits, de la relecture des traductions, toutes collections confondues.

François m’a confié la direction de la collection Voix, qu’il avait créée lui-même en 1960 avec Des voix dans la Casbah. J’ai commencé en me limitant à la poésie, puis j’ai trouvé naturel de publier des romans et des récits. J’ai commencé par Les Années sans pardon de Victor Serge et les Mémoires de Géronimo, qui auraient pu tout aussi bien trouver leur place dans la collection Actes et Mémoires du peuple. Et inversement pour ce qui est des Mémoires d’un Chemise rouge de Giuseppe Garibaldi, lequel avait une véritable plume de romancier. Des essais ont suivi.

Notre équipe s’est beaucoup étoffée quand nous avons décidé d’assurer nous-mêmes la diffusion de nos publications, faute de pouvoir toujours compter sur le soutien d’un diffuseur en France. C’est place Paul-Painlevé que nous nous sommes définitivement établis et où l’histoire des éditions s’est achevée.

Bien avant 1968 nous avions déjà noué des relations étroites avec des éditeurs étrangers et beaucoup de nos titres avaient acquis une réputation internationale. Le monde entier venait chez nous, à la librairie pour s’informer, aux éditions pour nous informer. La ligne des publications s’était tracée d’elle-même. Les auteurs qui connaissaient de l’intérieur les luttes de libération s’exprimaient tout naturellement dans les Cahiers libres. Les informations nous parvenaient rapidement, avant même d’avoir atteint le statut d’« actualité ». Nous avions pour principe de devancer l’actualité et ne jamais lui courir après. L’écrasante majorité des titres que nous avons publiés en 1968 ne concerne pas les événements de Mai mais l’Amérique, l’Afrique et l’Asie.

Nos publications ont pu paraître hétéroclites à certains. Pourtant, leur cohérence est manifeste et nous nous sommes toujours efforcés d’étayer l’information que nous apportions. Les « Textes à l’appui », créés presque en même temps que les Cahiers libres, étaient destinés à apporter un « appui » historique ou de réflexion à des témoignages. Suivis en cela par Actes et Mémoires du peuple. C’est ainsi que les Sept essais d’interprétation de la réalité péruvienne et Notre Amérique constituent le socle des mouvements de libération en Amérique latine et éclairent la plupart de nos publications sur cette région du monde, tandis que Les Panthères noires parlent et La libération viendra d’une chose noire sont directement reliés aux Mémoires d’un esclave américain de Frederick Douglass.

Tel auteur novateur que nous avions publié suscitait de nouveaux apports qui donnaient lieu à la création d’une nouvelle série dans Textes à l’appui, par exemple la série Histoire classique née des travaux de Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet, ou d’une toute nouvelle collection comme Bibliothèque socialiste dirigée par Georges Haupt. Revues, brochures, dossiers sont venus ouvrir et alimenter eux aussi les nombreux débats suscités par la situation politique et sociale. Le tout dans un souci d’information, de liberté et de diversité. Notre appétit d’ouverture sur le monde nous a poussés à nous aventurer dans la publication de la collection de voyages La Découverte, d’affiches, de livres d’art, de disques, et dans la distribution des éditions de Pékin, de disques de chants populaires et révolutionnaires italiens. J’en oublie sans doute.

La gestion de plus en plus lourde des éditions, l’ouverture de librairies – deux à Paris, trois en province –, la création d’un service de ventes par correspondance et la direction de la revue L’Alternative avaient amené François à me confier la presque totalité du secteur éditorial. J’ai conservé la collection Voix jusqu’en 1993, date de mon licenciement par les éditions La Découverte.

Il est temps de conclure en disant que, si nous avons connu des jours drolatiques, d’autres très difficiles, voire tragiques, jamais nous n’en avons connu d’ennuyeux.

Deux grands regrets : ne pas avoir réussi à publier Antonio Gramsci et n’avoir jamais rencontré Salvador Espriu.

« Les mots ont un sens. » C’est le titre du film que Chris Marker a consacré à François Maspero. Si ce livre réussit à démontrer que le mot « liberté » en avait un pour nous, il aura atteint son but.

Je veux associer à ce cinquantenaire les amis disparus, français et étrangers – auteurs, collaborateurs, imprimeurs, collègues –, qui nous ont apporté leur soutien. Je les remercie.

*******************************************************************************************************************

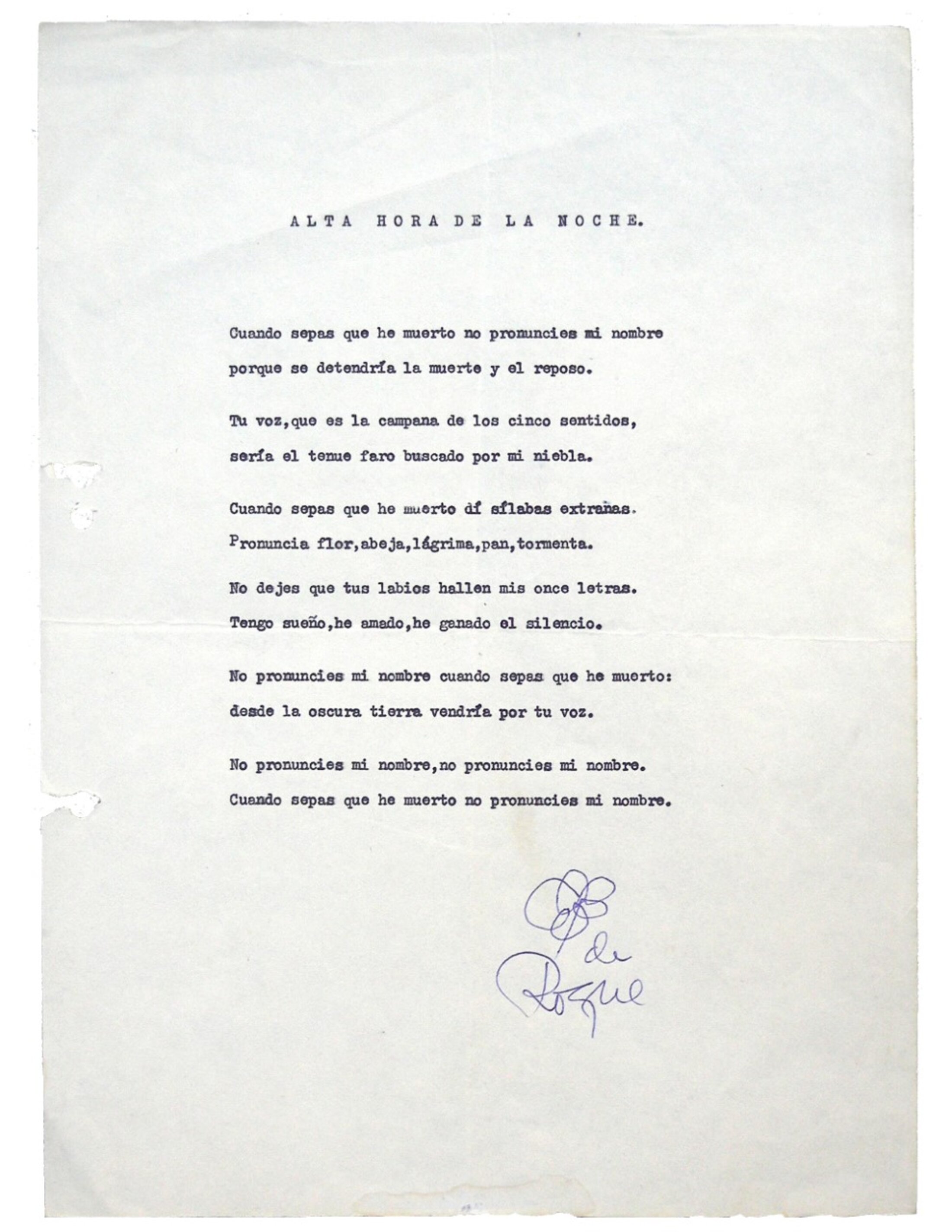

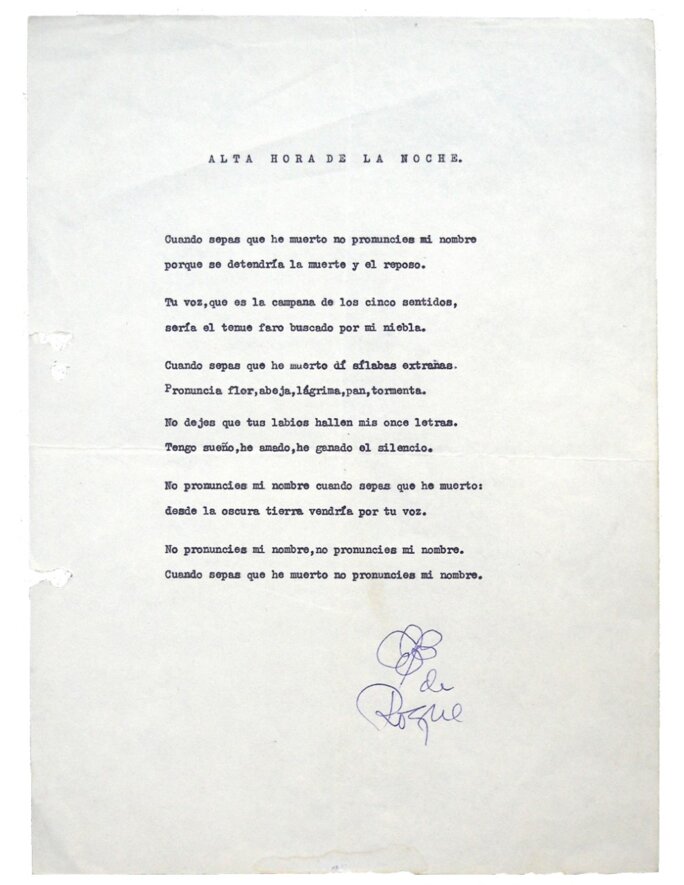

Aussi en hommage, en coda, retrouvons deux de ses traductions poétiques favorites, celles du catalan Salvador Espriu et du salvadorien Roque Dalton (elle conservait précieusement l’original du poème que ce dernier lui avait confié, avant de mourir sous les balles de ses opposants au sein de l’Armée révolutionnaire du peuple).

Agrandissement : Illustration 5

DIVERS SONT LES HOMMES ET DIVERS LES PARLERS

« Divers sont les hommes et divers les parlers,

et nombreux les noms qui ont convenu à un seul amour.

Le vieil argent fragile s’attarde,

arrêté dans la clarté sur les champs.

La terre, avec ses pièges de mille oreilles fines,

a capturé les oiseaux des chansons de l’air.

Oui, comprends-la et fais-la tienne aussi,

depuis les oliviers,

la haute et simple vérité de la voix prisonnière du vent :

« Divers sont les parlers et divers sont les hommes,

et nombreux les noms qui conviendront à un seul amour.

Salvador Espriu, La Peau de taureau, traduit du catalan par Fanchita Gonzalez Batlle, éditions Maspero, « Voix », 1969.

*******************************************************************************************************************

HAUTES HEURES DE LA NUIT

Quand tu sauras que je suis mort ne prononce pas mon nom car s’arrêteraient la mort et le repos

Ta voix, qui est la cloche des cinq sens,

serait le phare ténu cherché dans mon brouillard.

Quand tu sauras que je suis mort prononce d’autres syllabes. Dis fleur, abeille, larme, pain, orage.

Ne laisse pas tes lèvres trouver mes cinq lettres.

J’ai sommeil, j’ai aimé, j’ai gagné le silence.

Ne prononce pas mon nom quand tu sauras que je suis mort : de la terre obscure je viendrais vers ta voix.

Ne prononce pas mon nom, ne prononce pas mon nom. Quand tu sauras que je suis mort ne prononce pas mon nom.

Roque Dalton, Le temps de l’offensé (El Turno del Ofendido), Mexico, 1964, traduit de l’espagnol Fanchita Gonzalez-Batlle in Les Morts sont de jour en jour plus indociles, Maspero, 1975.

Agrandissement : Illustration 6