Agrandissement : Illustration 1

«Ya desde el 79 sabemos que Lima es la capital de América Latina más vulnerable»

Abimael Guzmán

Partie 1 : PCP-SL, Guérilla Révolutionnaire à Lima

L'objet de ces trois articles est consacré à la guerre révolutionnaire conduite par le Partido Comunista del Peru en el Sendero Luminoso, et plus spécifiquement au rôle assigné à Lima, la capitale, à leur stratégie militaire et politique, ainsi qu'aux tactiques pour organiser et développer la lutte armée et radicaliser les mouvements sociaux. Notre propos n'est pas d'interroger l'idéologie du Sendero Luminoso, ni de tenter de l'interpréter, mais bien de nous arrêter sur les faits ; cependant, il nous semble nécessaire, par un bref préambule, de présenter certaines particularités de cette guerre civile, ce conflit interne armé selon la terminologie officielle.

Un « Festival de ligatures des trompes »

Cette guerre, beaucoup le reconnaissent, n'est pas simplement un conflit armé entre le PCP-SL et l'État, mais plutôt l'aboutissement des contradictions d'une société, entre passéisme et modernisme, en état de désintégration du fait d'une crise économique exceptionnelle et extraordinairement longue. Une guerre qui est le produit, comme toutes les guerres révolutionnaires, de plusieurs décennies d'injustice sociale et dans le cas du Pérou, d'un racisme social et culturel exacerbé, hérité des conquistadors espagnols, contre les populations autochtones des Andes et de l'Amazonie, ces « indio de mierda » ou « cholo de mierda ». Mais ce conflit sera aussi la scène d'affrontements entre les partis politique de la gauche, au sein même de leur direction, contre les révolutionnaires, contre l'oligarchie ; un conflit divisant les populations pauvres, exacerbant le racisme, y compris entre les ethnies pour se disputer des terres, divisant des communautés jadis solidaires dans la misère, entre bénéficiaires des réformes agraires et « oubliés » de ces mêmes réformes, divisant la bourgeoise progressiste et l'oligarchie réactionnaire, les padres de l'Église, amenant l'État péruvien à critiquer ouvertement les formidables contraintes du Fond Monétaire International, de la Banque Mondiale, partageant même les militaires tortionnaires de ceux qui dénonçaient les méthodes inhumaines. Une guerre qui sera l'occasion de "régler des comptes", en-dehors de toute considération politique ou idéologique.

Le PCP-SL a allumé la mèche d'une situation explosive – qu'il ne soupçonnait pas ou envisageait différemment -, les militaires n'ont su que l'exacerber, déchainant les rancœurs, les amertumes qui couvaient depuis plusieurs décennies, voire des siècles pour les cholos. Certains observateurs évoquent ce conflit comme une sorte de dégénérescence de la violence qui semblait é

chapper, pendant un temps du moins, au contrôle de ceux qui l'avait provoqué, malgré les déclarations. Selon un ancien guérillero, la violence avait généré un processus incontrôlable, un ensemble d'actions/réactions, une spirale de la violence, qui a fini par submerger ses propres protagonistes bien au-delà de leurs intentions.

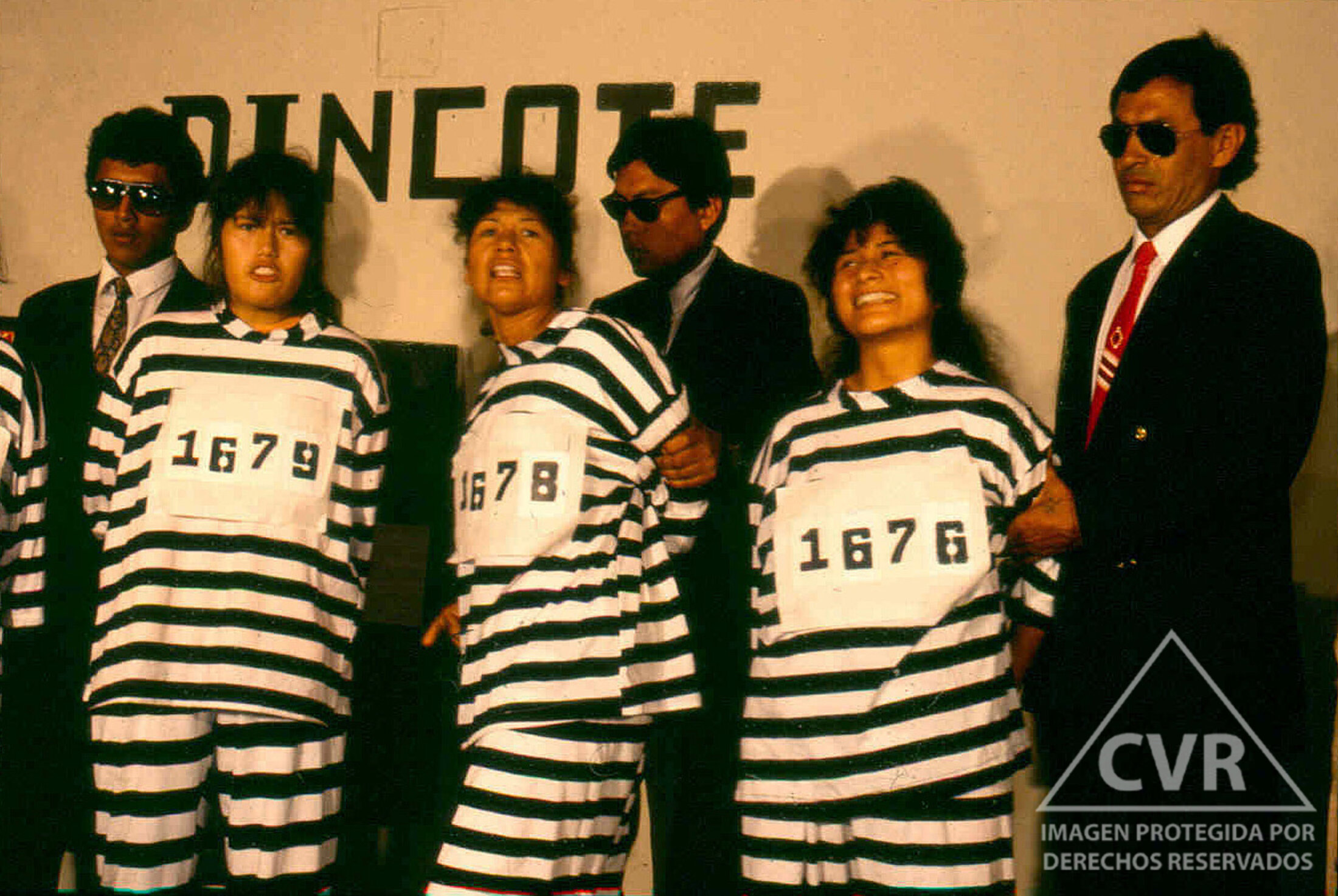

La presse, les médias et les auteurs de la pensée réactionnaire et bourgeoise n'ont de cesse de condamner et de dénigrer, en parfaite harmonie d'une symphonie internationale, la guerre menée depuis le 17 mai 1980 par le Partido Comunista del Peru en el Sendero Luminoso, présenté comme une organisation inhumaine, sanguinaire, voire génocidaire. Soulignons de même l'odieuse répression des gouvernements successifs pour l'exterminer, et rappelons ici ce crime d'État, parmi tant d'autres : 331.600 femmes stérilisées par force pour « lutter contre la pauvreté », des régions rurales les plus pauvres et des bidonvilles [des « festivals de ligatures des trompes » y étaient organisés], tandis que 25.590 hommes subissaient une vasectomie [estimation du 'rapport final' 2002, du Ministère de la santé (Minsa) *]. Une politique eugéniste [suggérée par le Fond Monétaire International], imposée par le président/dictateur Fujimori [1990/2000], qui est aujourd'hui en prison, jugé coupable de génocide et de crime contre l'humanité.

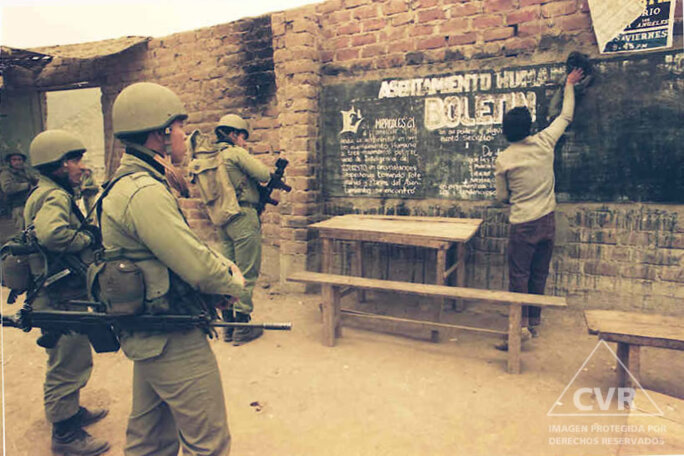

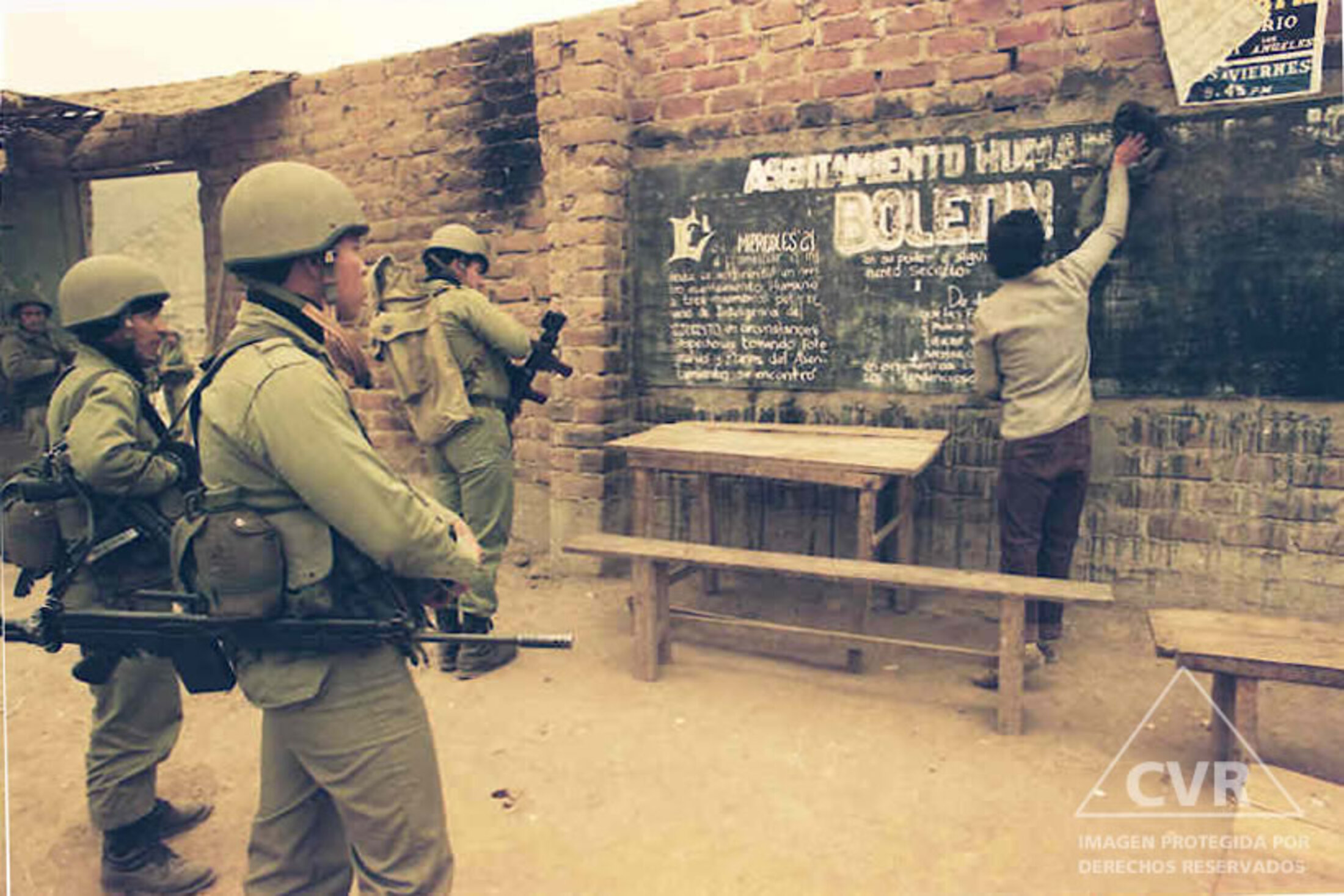

Agrandissement : Illustration 2

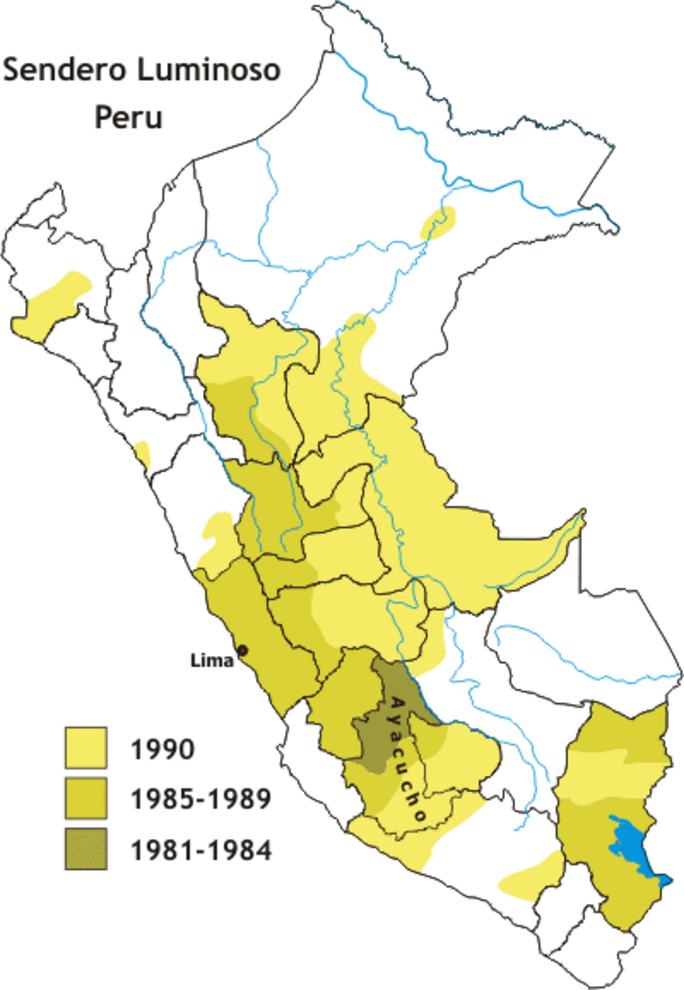

Concernant les déclarations, les articles de presse, les études plus sérieuses dénigrant le Sendero Luminoso, on peut s'interroger sur ces accusations qui contredisent la réalité : pendant un temps, l'«Ejército Guerrillero Popular» (EGP) était parvenue à sinon libérer mais à occuper le tiers du pays, à s'implanter dans toutes les grandes villes, a résisté aux forces armées pendant plus de vingt années [1980/2000]. Comment serait-il possible d'occuper un territoire aussi important sans le soutien d'une grande partie du peuple ? Est-il possible de croire qu'une population andine terrorisée ait été contrainte d'aider – et de se battre - sous la menace des armes d'une poignée de guérilleros ? Peut-on croire ces affirmations de territoires libérés organisés, administrés en goulags, véritables camps de concentration où régnait l'ombre de Pol Pot ? Était-ce vraiment l'oeuvre d'une extrême minorité fanatisée engendrant une terreur à l'échelle d'un pays ?

Il est reconnu que l'«Ejército Guerrillero Popular» a commis des actions peu glorieuses, parfaitement condamnables [nous reviendrons sur le fait que le PCP-SL reprend les mêmes procédés politico-militaires jugés inhumains, des révolutionnaires nord-vietnamiens pendant la guerre d'Indochine puis du Vietnam, une victoire considérée comme "héroïque" pour beaucoup : l'histoire ne pardonne pas aux vaincus...] ; mais il n'est même pas nécessaire de rappeler qu'historiquement, aucune force révolutionnaire ne peut se développer à ce point et aussi longtemps, si elle réprime la base sociale ou les populations qui l'appuie. À Lima, cette base était composée par les habitants pauvres qui survivaient depuis l'après seconde guerre mondiale, dans les plus misérables bidonvilles de l'Amérique du Sud : soit 1,100,000 de personnes, avant que se déclare la guerre civile en 1980. Pour les plus pauvres de Lima, les « cholo de mierda », et autres oubliés du progrès capitaliste, la guerre révolutionnaire représentait le seul espoir de sortir d'une misère absolue ; car l'un des détonateurs de la révolution aura bien été une crise économique sans précédent, qui débuta après la crise du pétrole [1974] pour se développer tout au long des années 1980 et entrainer la quasi ruine du pays en 1989 [cette année, le taux d'inflation atteint 2 700 %, perte de 50 % du pouvoir d'achat moyen de sa population, en 1991, plus de la moitié de la population était sous le seuil de pauvreté, etc.]. Une économie malade qui engendra une toute aussi extraordinaire corruption et un taux de criminalité – hors politique – exceptionnel.

LIMA : 1.100.000

Lima va occuper une place centrale dans les débats et dans la guerre civile menée par lePartido Comunista del Peru en el Sendero Luminoso. Une guerre révolutionnaire qui présente maintes analogies avec la guerre d'Indochine puis du Vietnam et du rôle de Hanoï et surtout de Saïgon occupé par les forces armées américaines ; la stratégie nord-vietnamienne sera de déstabiliser les structures de l'État et d'harceler les forces armées américaines, d'intimider et d'éliminer les opposants politiques et intellectuels, et ce, dans le cadre d'une vaste propagande devant assurer une vitrine internationale. Comme plus tard à Lima, la tactique repose sur l'organisation de cellules clandestines, mais également d'organisations de « façade » qui organiseront, assassinats, attentats à la voiture piégée, presse subversive, grèves et manifestations, etc. De même dans les campagnes, Ho Chi Minh sera confronté à des populations rurales, des ethnies, des chefs de village, à la bourgeoisie locale et aux fonctionnaires des villes, hostiles à la révolution, et n'aura d'autre choix que de les éliminer.

Une stratégie politico-militaire se basant sur certains préceptes de Mao, des stratèges vietnamiens, adaptés aux caractéristiques du Pérou, et à l'époque ; ainsi le rôle des médias, de la propagande occupent une place centrale et Lima aura cet objectif d'être la caja de resonancia del Partido, la "caisse de résonance du Parti", en tenant compte du fait que toute action à Lima, même minime, a un impact national et international.

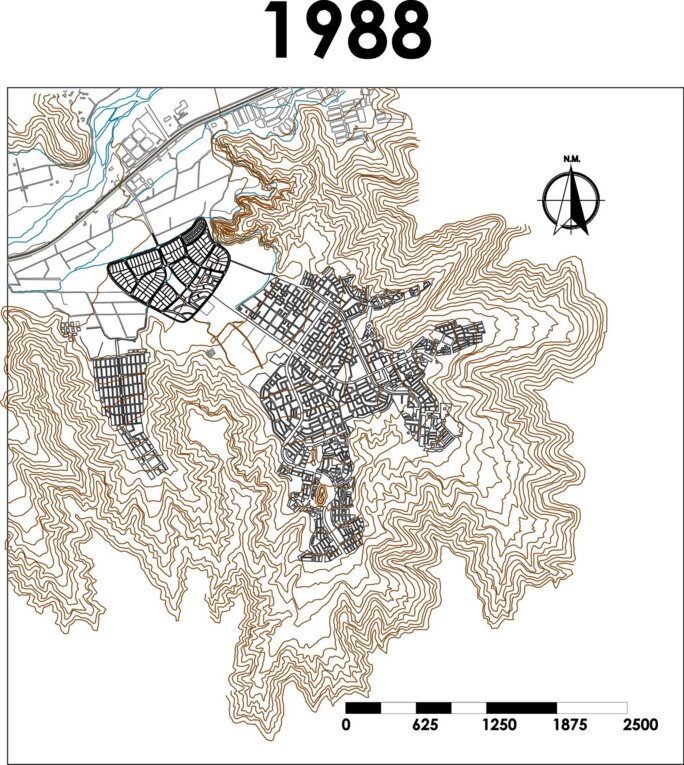

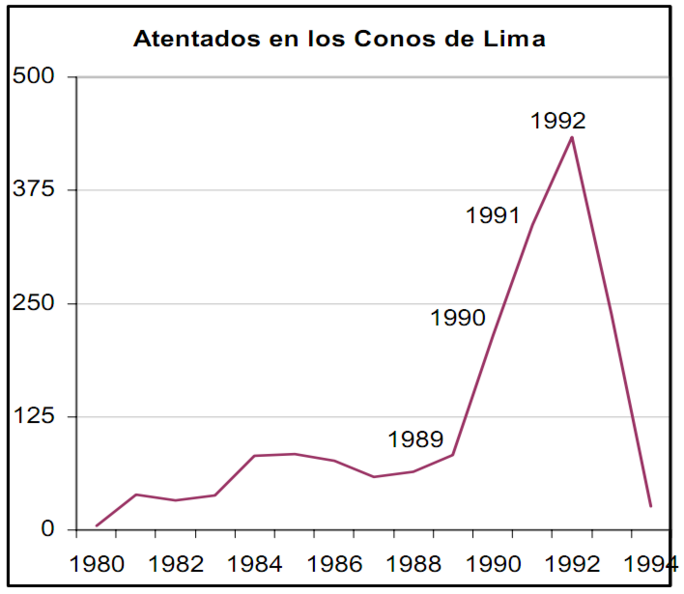

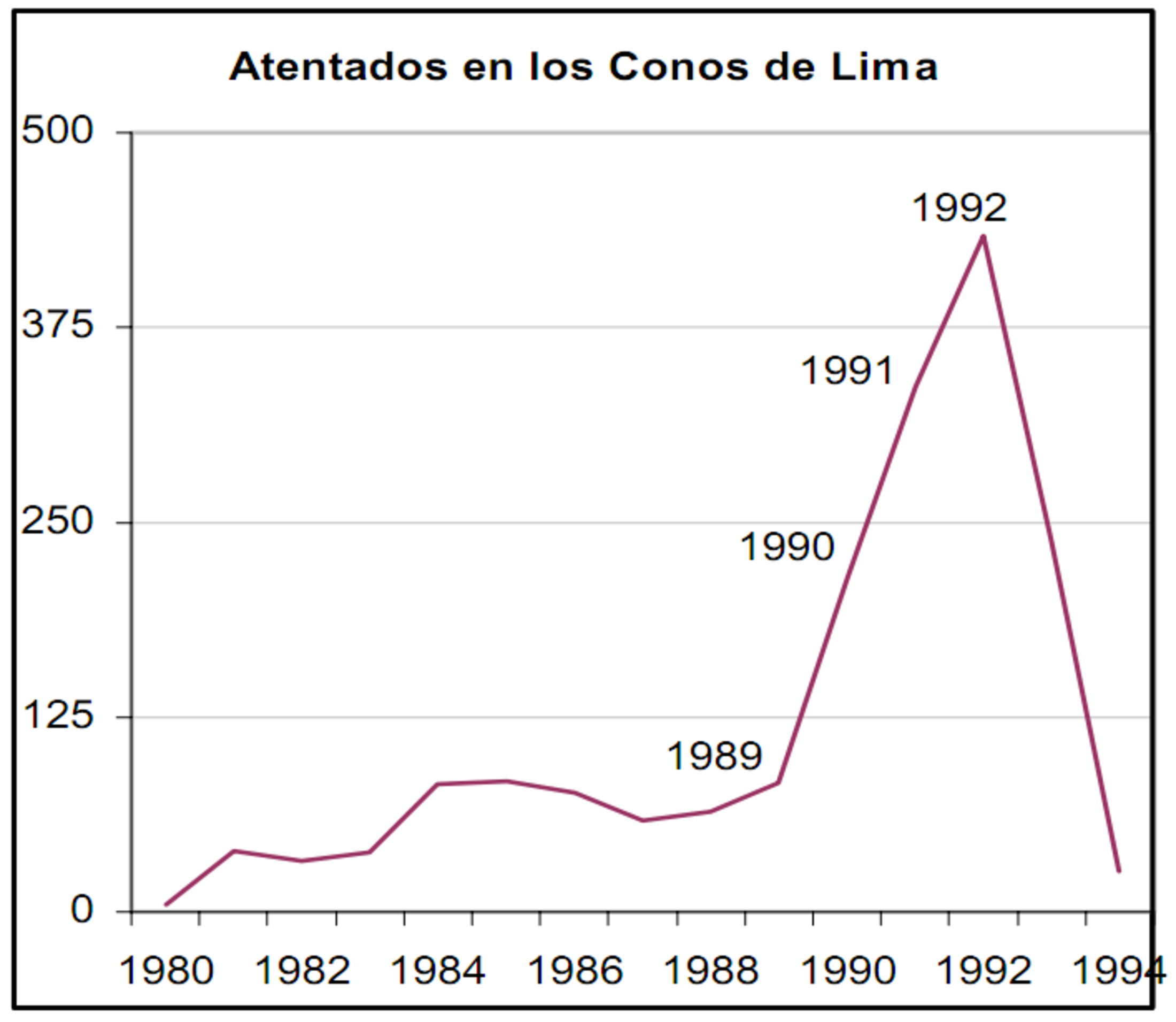

Une guerre révolutionnaire commencée en 1980 qui à partir de 1988 présentera deux fronts, celui militaire des zones rurales de la Cordillère des Andes et d'Amazonie et celui de la métropole Lima. La capture des leaders du PCP-SL et du MRTA signera en 1992, le déclin inexorable de la lutte armée à Lima, qui continue cependant jusqu'à l'année 2000.

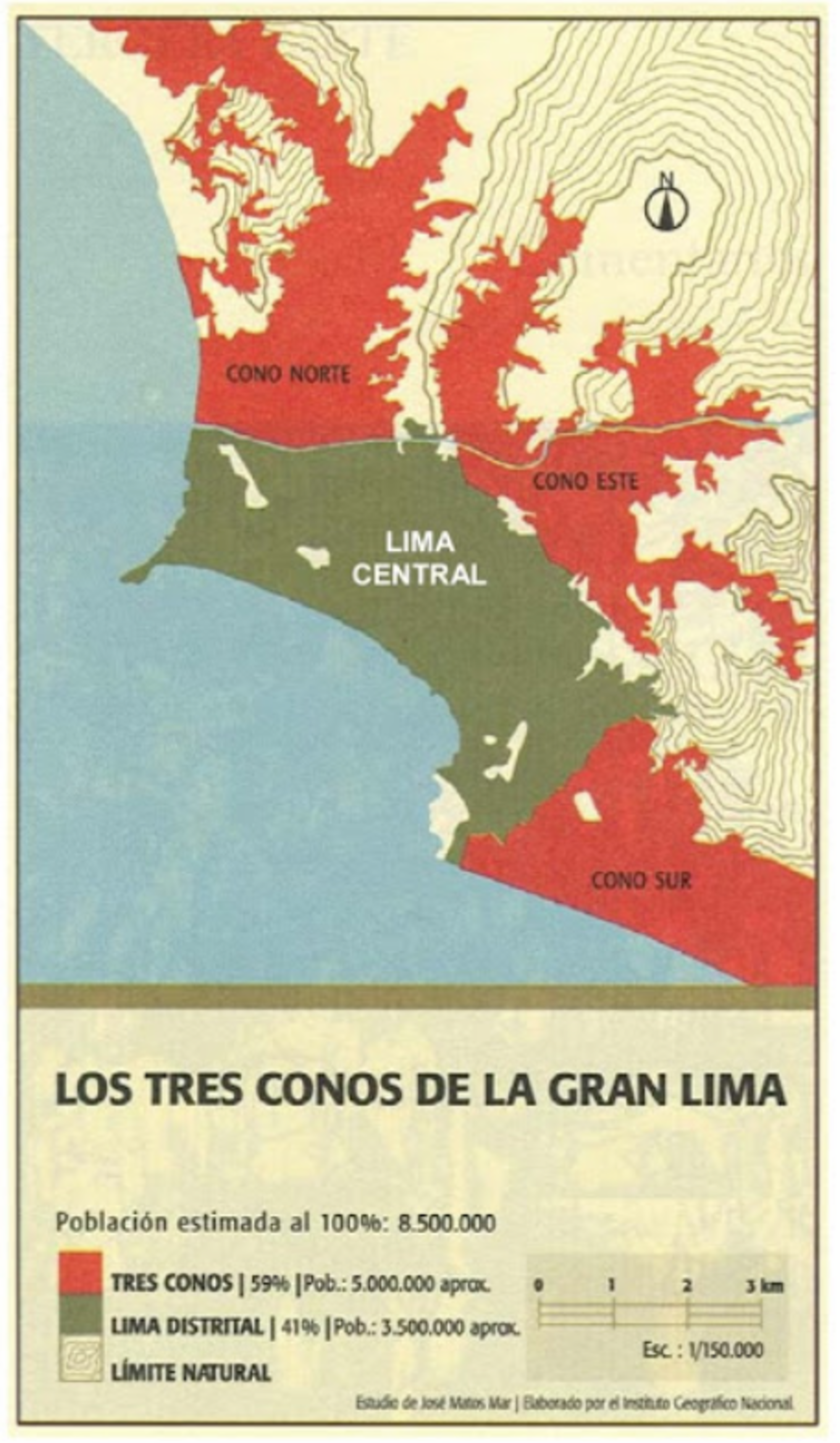

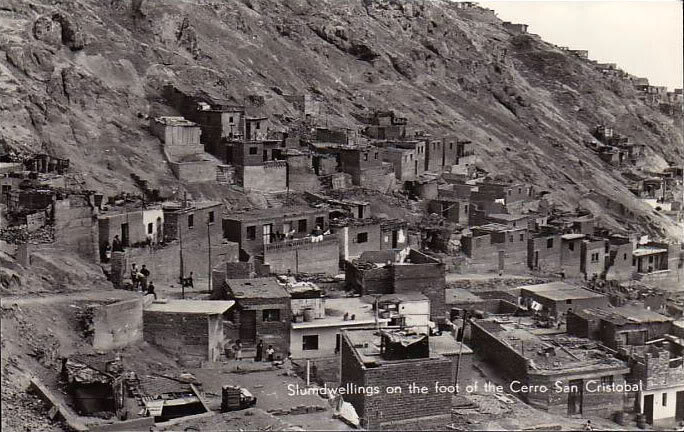

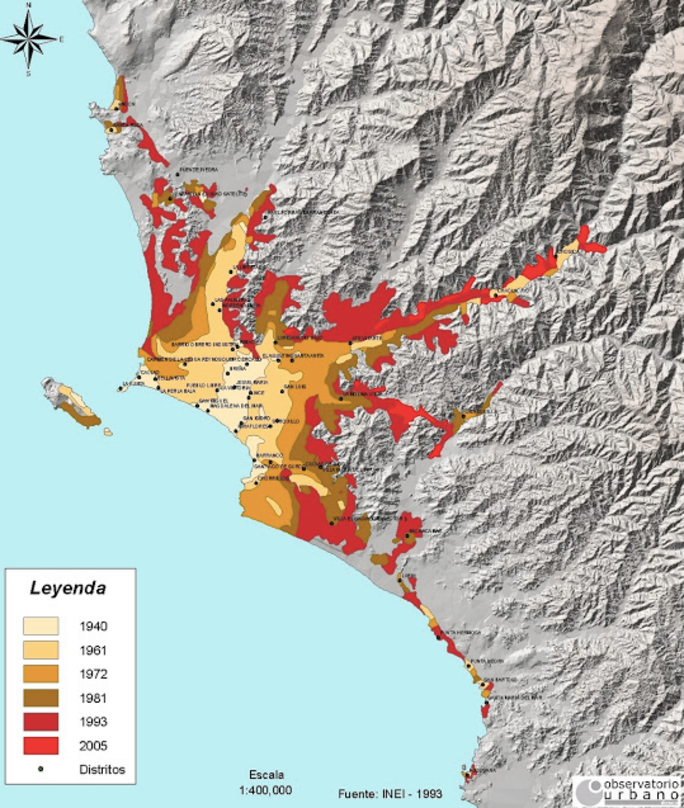

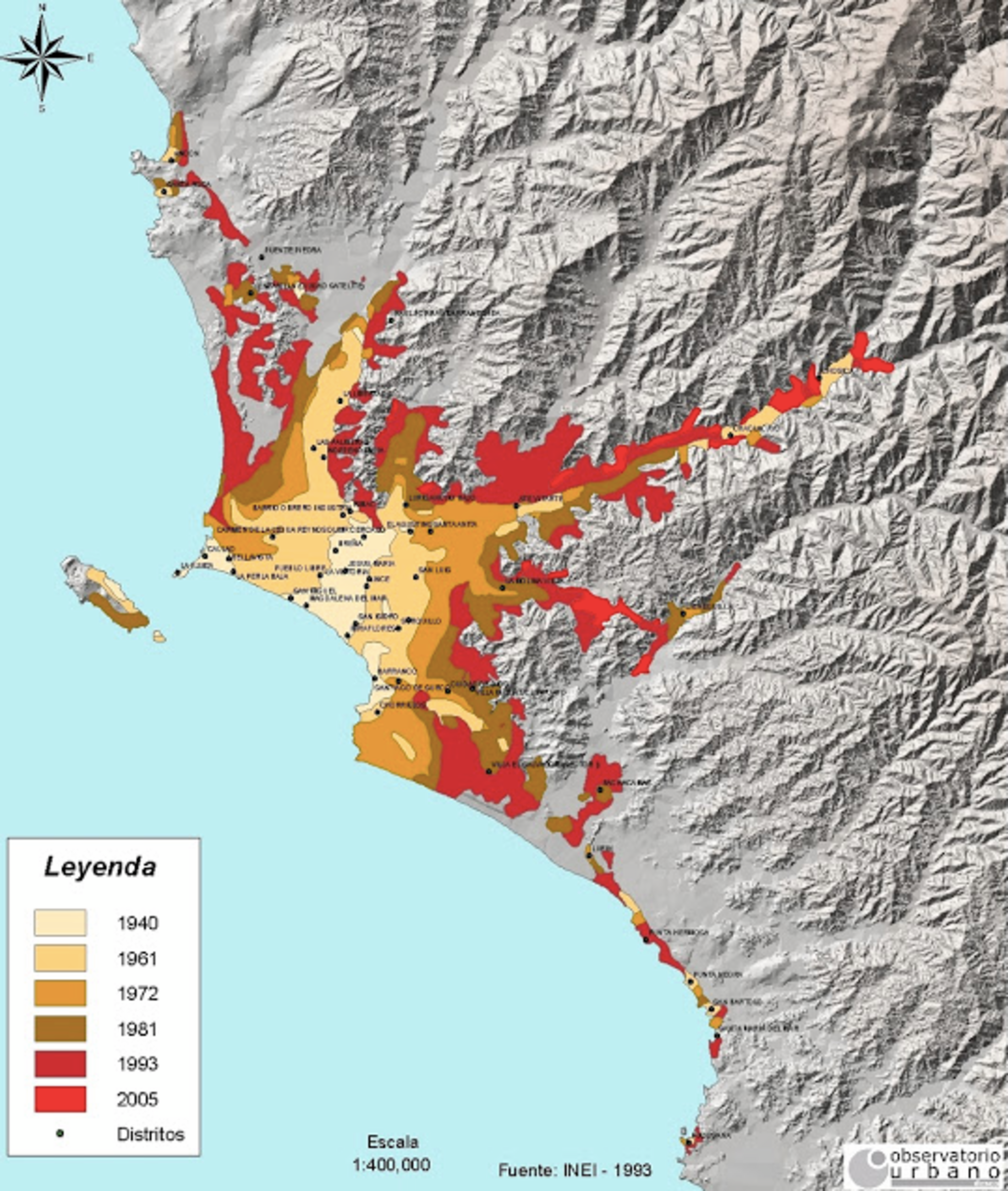

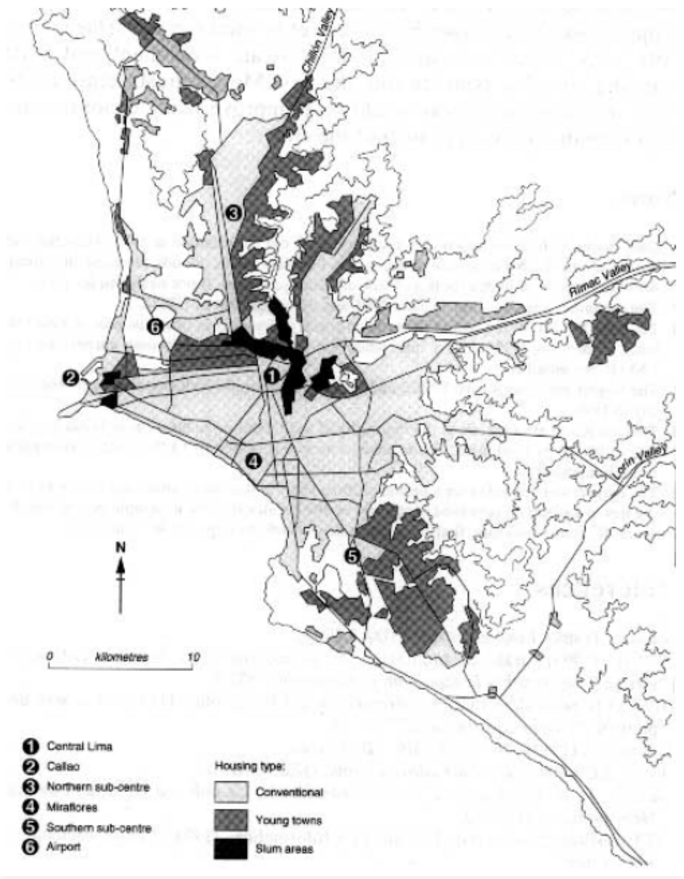

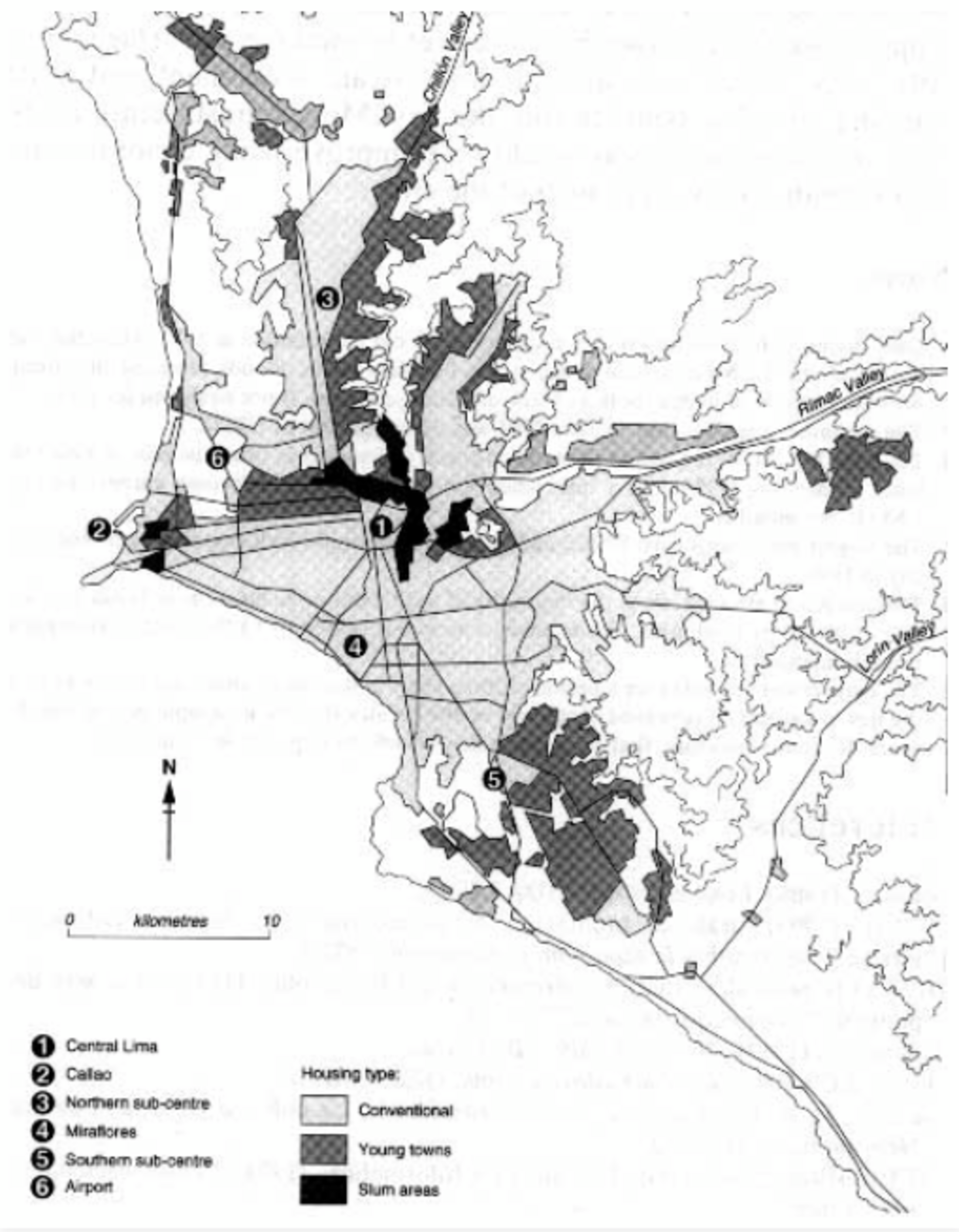

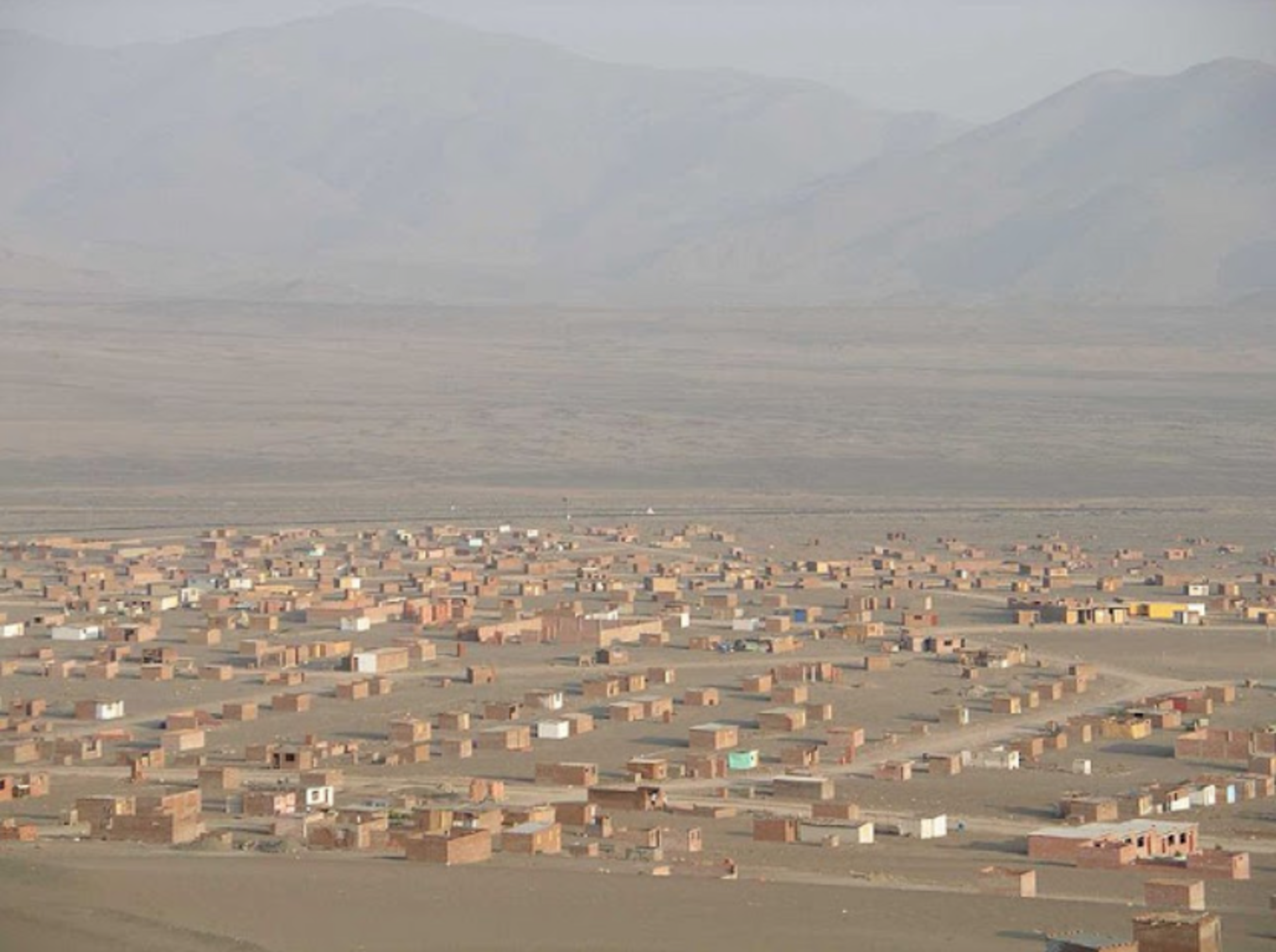

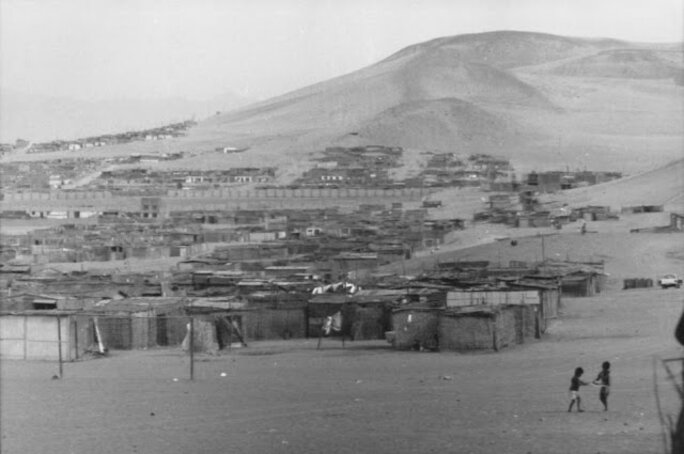

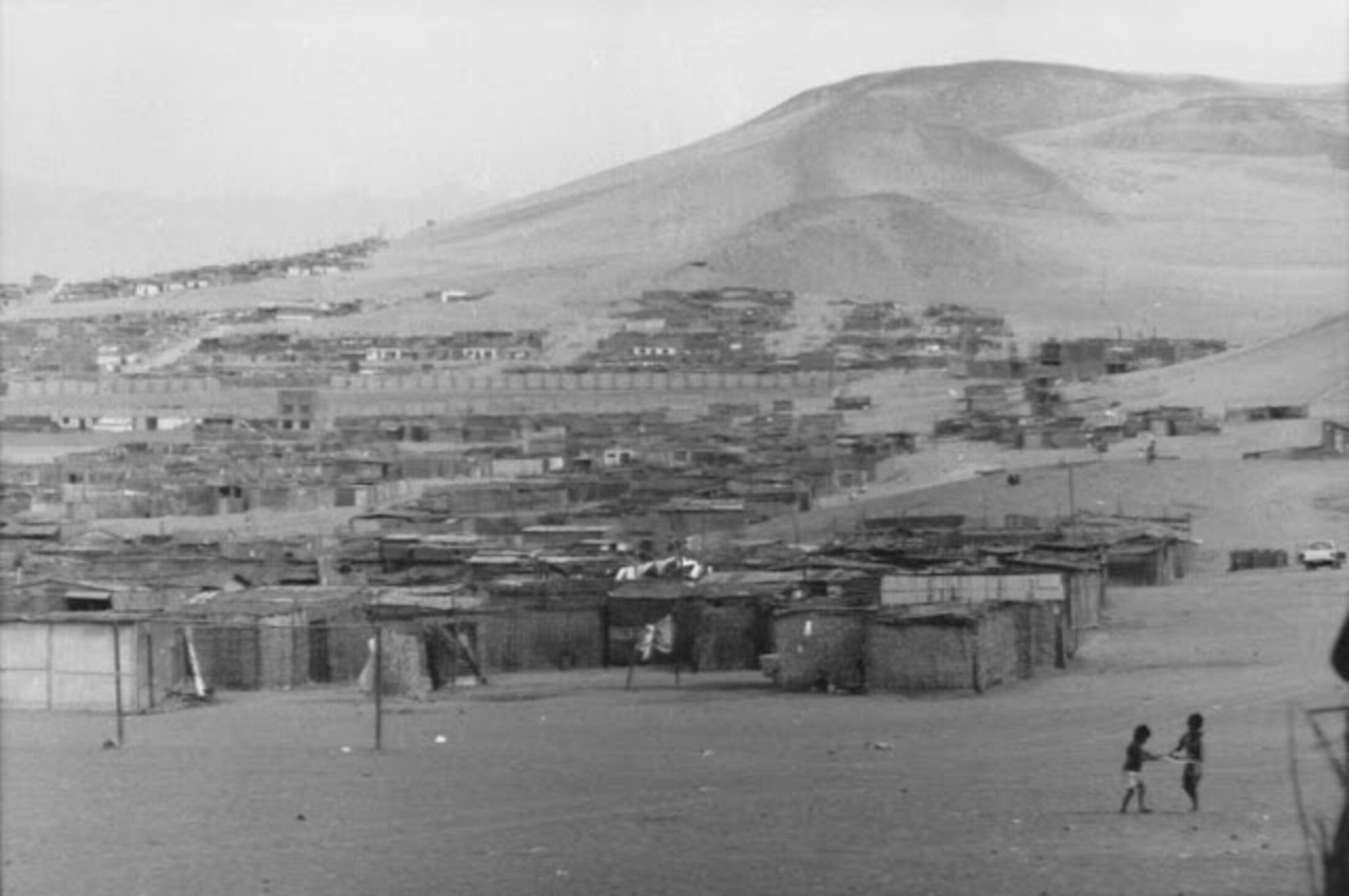

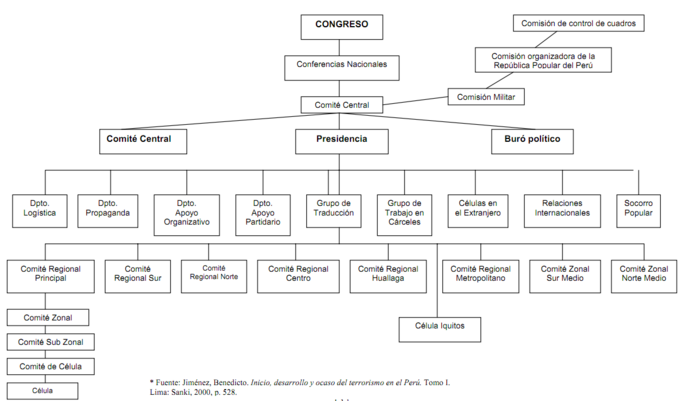

LES BARRIADAS : L'URBANISME DES EXCLUS

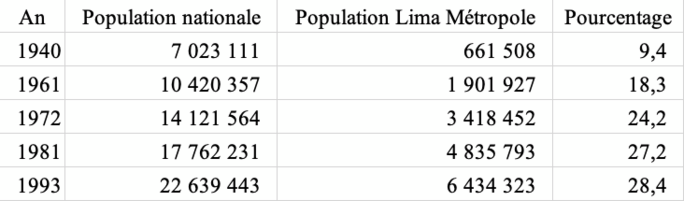

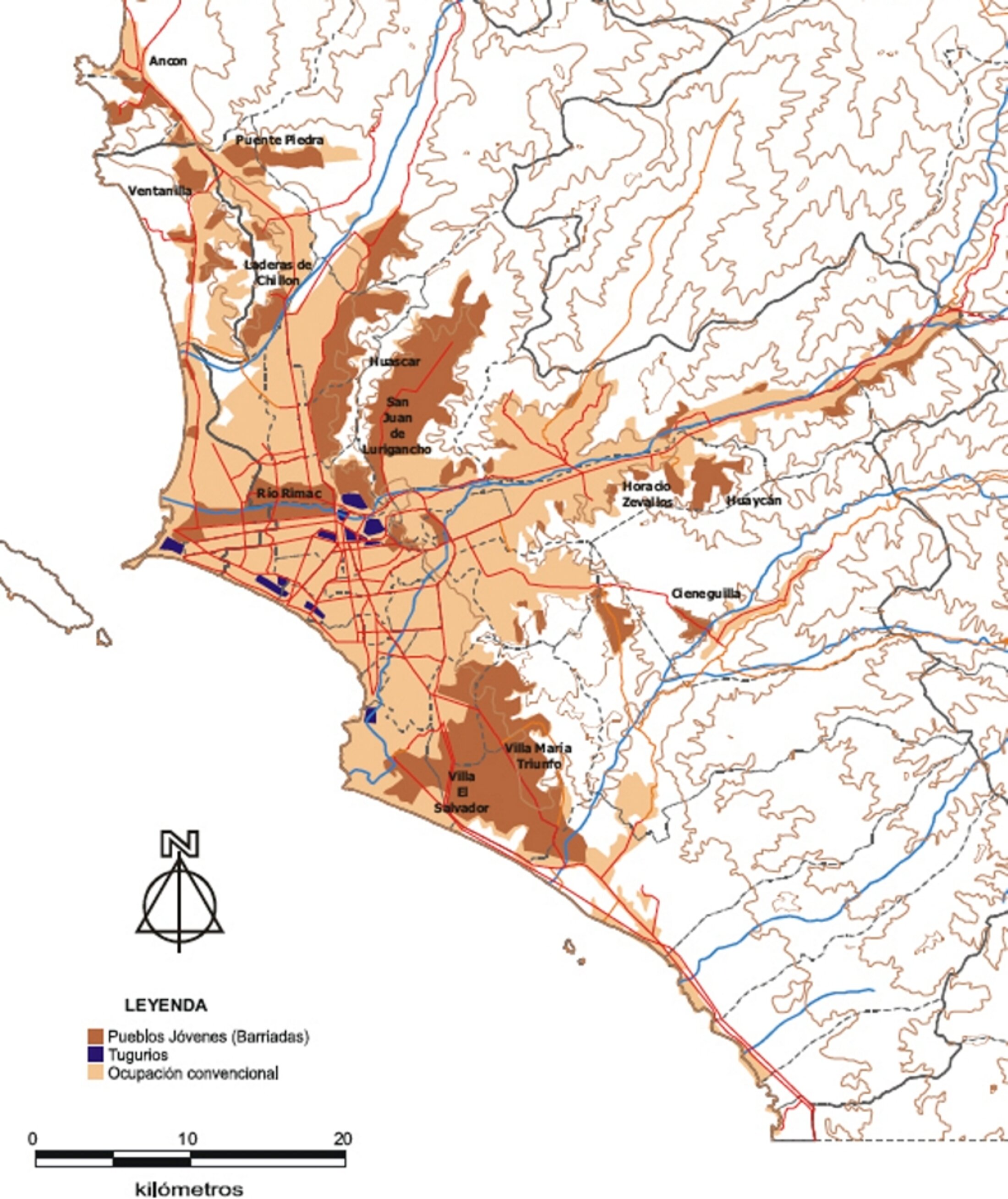

Lima, voit apparaître à la fin des années 1940, un phénomène spontané et commun à toute l'Amérique du Sud : les barriadas - bidonvilles durables - qui envahissent les pentes des collines entourant la capitale. De 660.000 habitants en 1940, la population de Lima était passée à 1.900.000 en 1960, 3.400.000 en 1972, près de 6.500.000 en 1990, 9,000.000 en 2000. Les causes de cette explosion urbaine sont d'ordre démographique, mais surtout provoquées par un exode rural massif des paysans pauvres venant des provinces déshéritées de la sierra pour trouver de meilleures conditions de vie. Cet urbanisme de la misère s'attaqua illégalement aux flancs des cerros [collines] proches du vieux centre de Lima : les cerros San Cristobal, San Cosme, El Agustino, ainsi que sur les rives du fleuve rio Rimac.

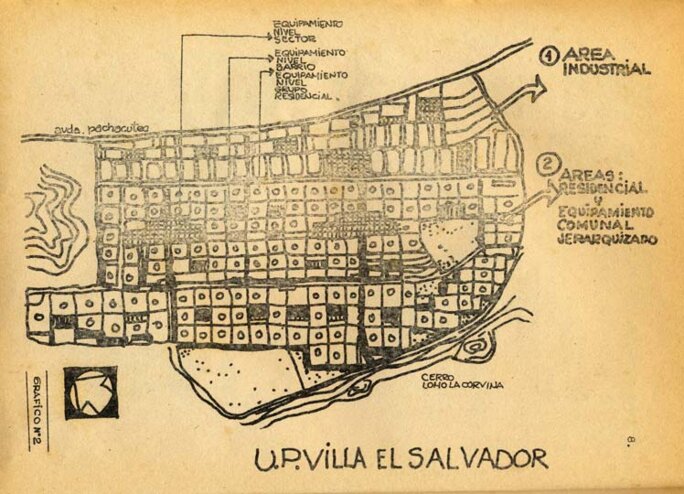

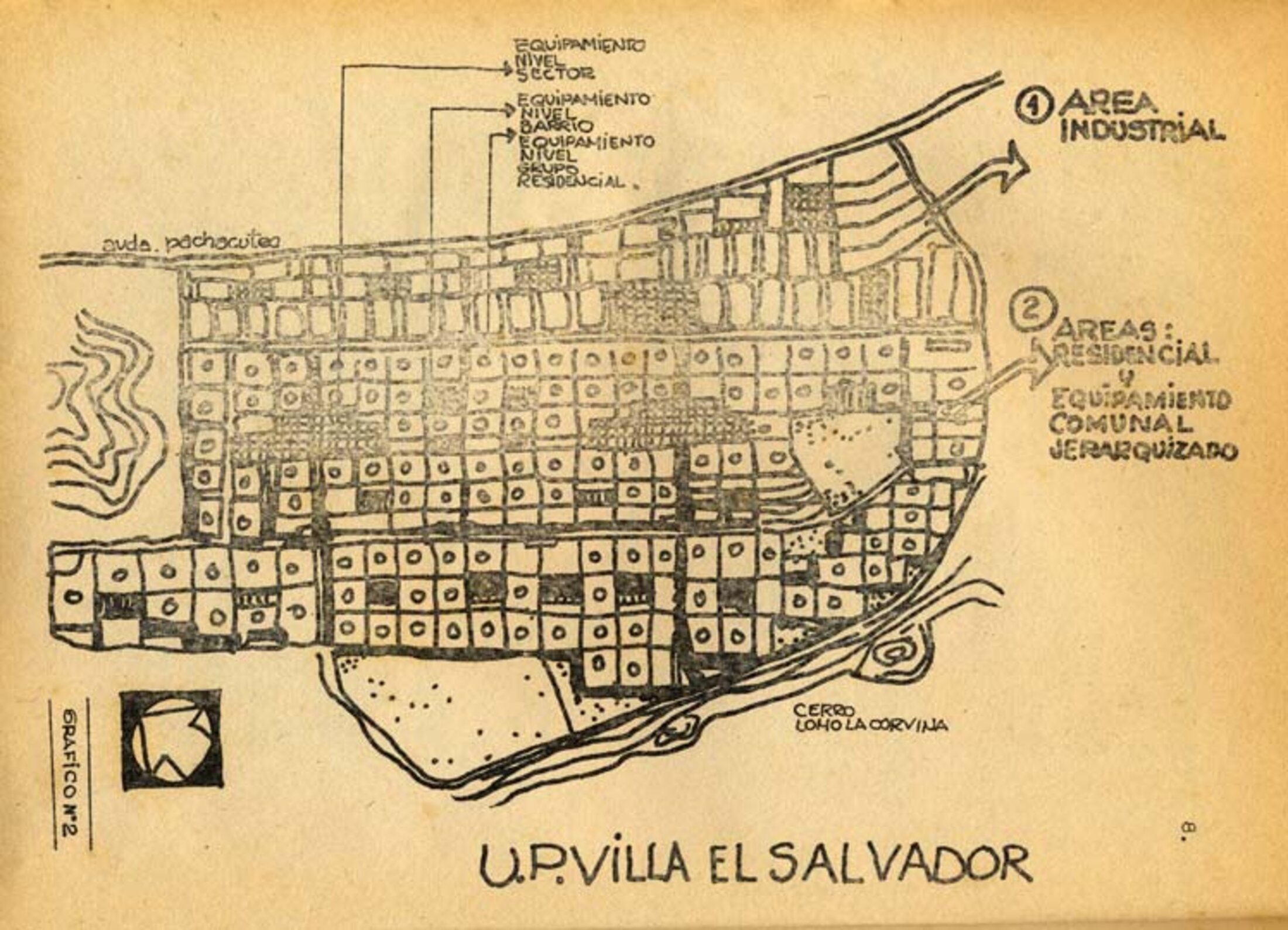

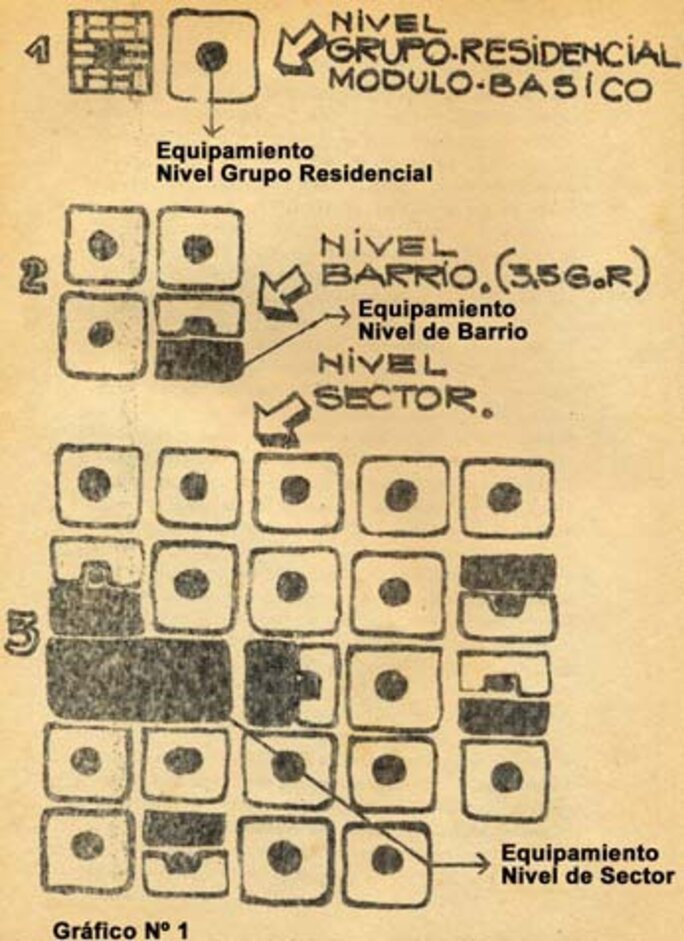

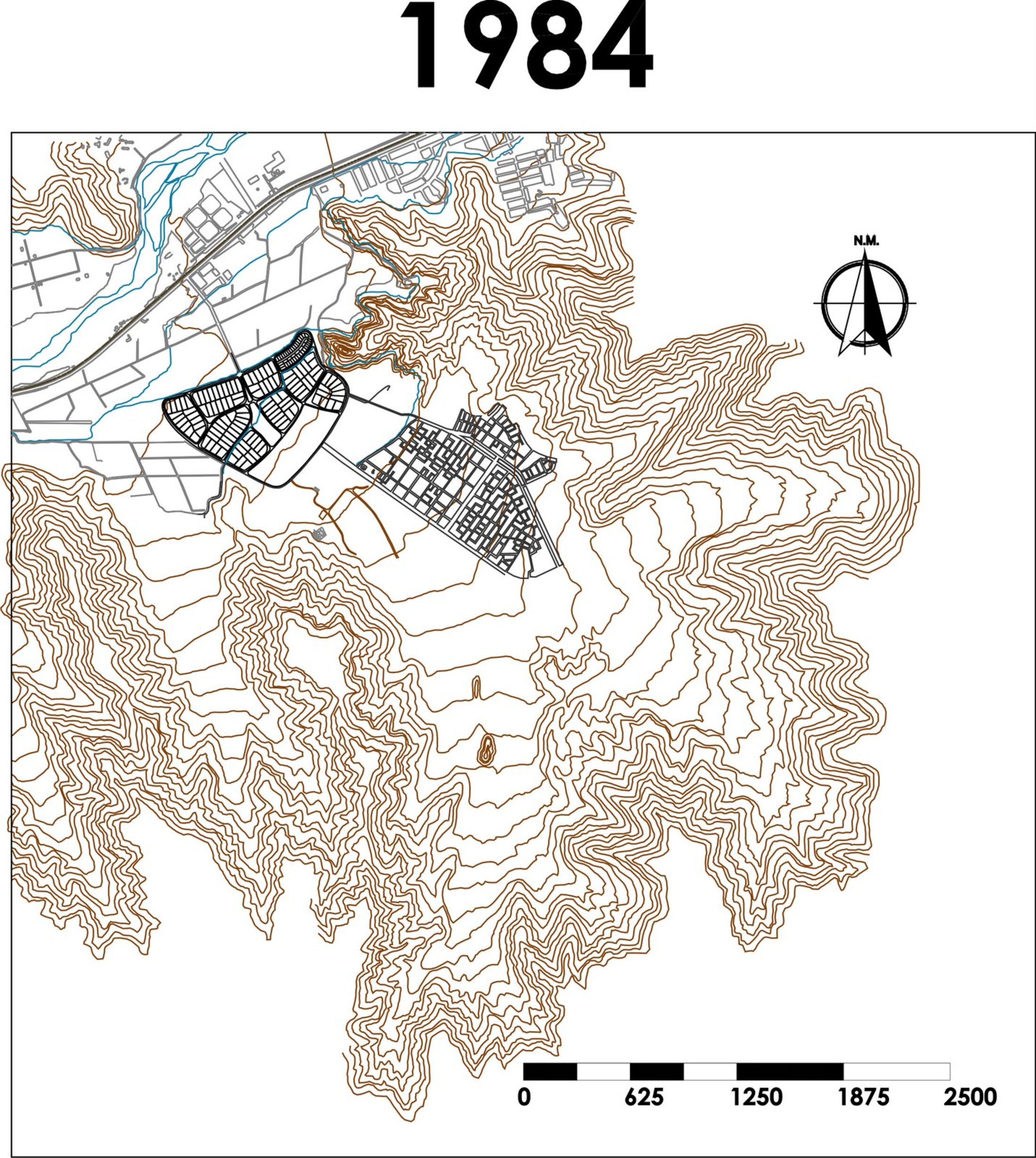

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

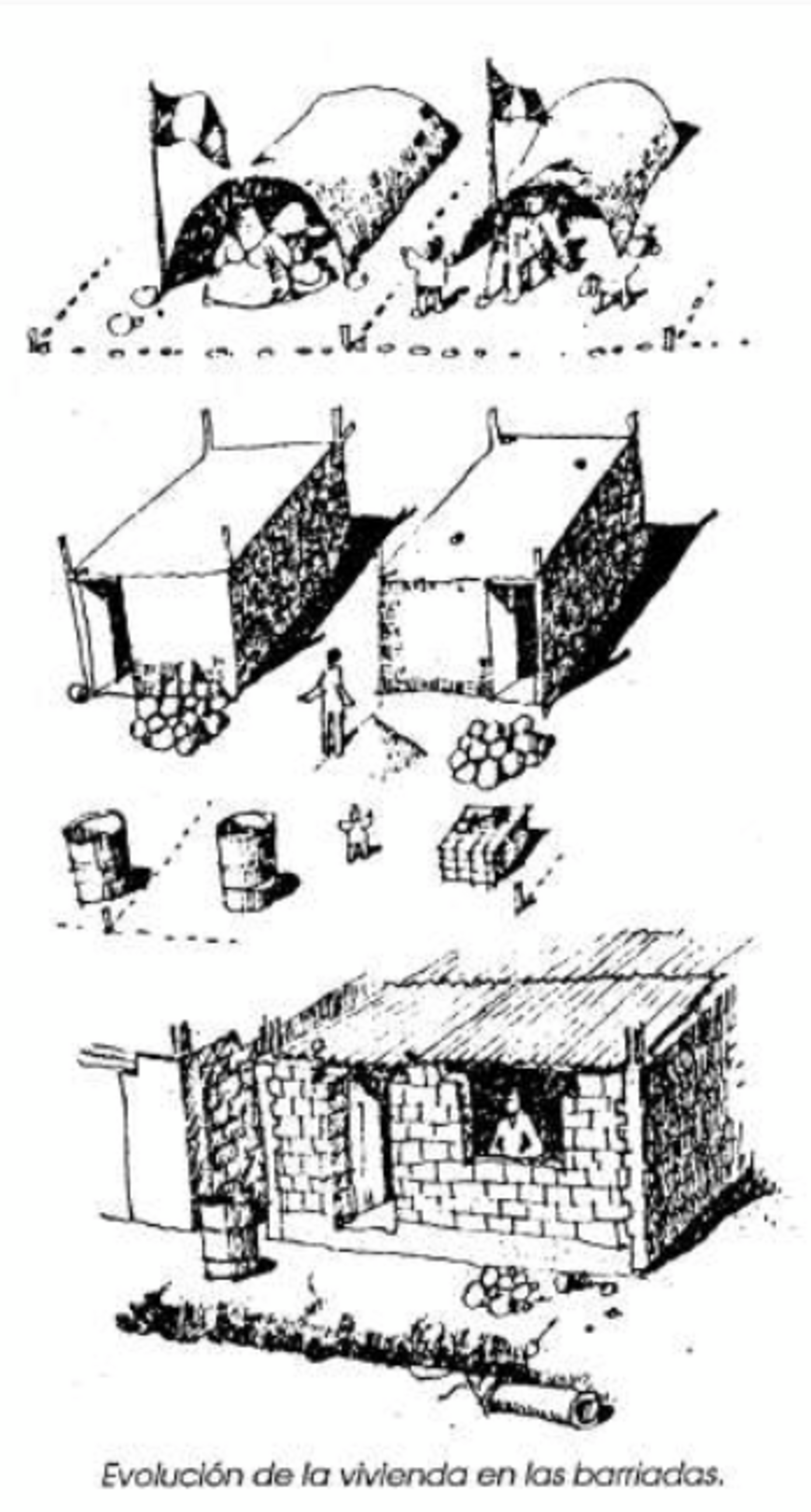

En 1950, des groupes familiaux et des associations communautaires s'emparaient illégalement de terrains libres et édifiaient sans autorisation des cabanes faites de planches, de pailles tressée ou de plaques de tôle, qui formeront d'immenses quartiers d'habitat précaire, dépourvus de voirie, sans eau ni électricité et sans réseau sanitaire. Vers 1960, cet urbanisme incontrôlé avait progressé vers la vallée du rio Chillon, le long de la route Panaméricaine nord, et occupait vers l'ouest et le sud les glacis pré-andins de Comas et de Villa Maria del Triunfo. Après des années de batailles juridiques et d'affrontements souvent violents avec la police, ces bidonvilles commencèrent à se doter peu à peu de quelques services publics encore bien déficients : eau, électricité, parfois éclairage public.

Mais selon le rapport de la Comisión de la Verdad y Reconciliación : « les différents gouvernements qui se succèdent de 1948 à 1968, ont été incapables de résoudre les problèmes de logement, des services de santé, de création d'emplois, qui incitèrent naturellement l'apparition d'un nouvel espace de lutte politique plus radicale »... et la venue des militaires dans le monde politique.

Agrandissement : Illustration 5

REVOLUTIONS : 1965/1966

En 1965, Alberto Gálvez, dirigeant du Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)(Mouvement de la gauche révolutionnaire) créé en 1962, initie une lutte armée. Il n'aura fallu que six mois pour les militaires pour éliminer la rébellion qui s'était isolé dans les régions montagneuses des Andes. De même, un groupe appelé Tupac Ameru, dirigé par Guillermo Lobatón, est éliminé en juin 1966 après six mois d'affrontements avec l'armée. L'Armée de libération, un groupe d'allégeance castriste, est pour sa part éliminé par l'armée en 1966. Cela étant, entre la montée et l'échec des guérillas, et le coup d'État militaire d'Octobre 1968, la gauche péruvienne a subi un processus de fragmentation et de confrontation entre "deux voies" possibles : la voie Pacifique, réformiste et électorale, ou celle de la Révolution et de la guérilla. La multitude et la diversité des partis politiques se réclamant du marxisme s'opposaient sur cette question, notamment durant la longue dictature 1968 – 1980, et les liens ne sauront jamais totalement rompu entre les uns et les autres, malgré une vive rivalité. Paradoxalement, la révolution du PCP-SL débute dès le premier jour du retour de la démocratie en mai 1980 ; leur défaite viendra confirmer cette règle, qu'aucune révolution n'a jamais vaincu une - véritable - démocratie.

LES MILITAIRES AU POUVOIR 1968 / 1980

L'attitude des autorités changea quelque peu avec l'arrivée du régime militaire "progressiste" du général Velasco en 1968. De nombreuses invasions furent légalisées et l'État dota ces quartiers d'écoles, de dispensaires et encouragea la formation d'associations représentatives, le plus souvent noyautées par des fidèles du gouvernement. On baptisa alors les bidonvilles, Pueblos jóvenes, [villes nouvelles], puis sous la dictature, Asentamientos humanos [établissements humains], par un euphémisme optimiste qui ne parvenait pas à dissimuler une triste réalité sociale : après la crise de 1973, le Pérou s'enfonçait dans la récession, le chômage et la délinquance de masse, sur fond de luttes politiques et syndicales de plus en plus violentes.

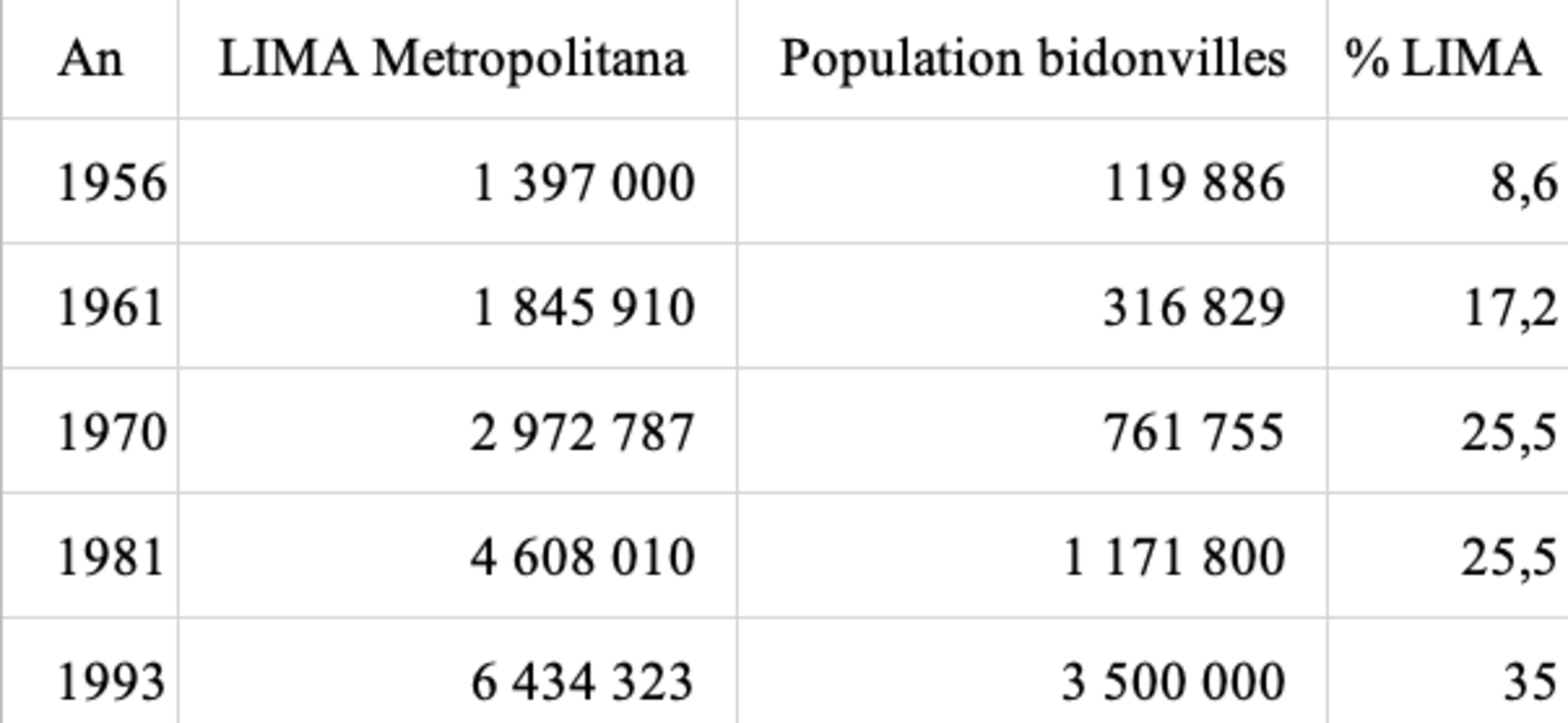

À Lima, en 1961, quelque 316.000 personnes vivaient dans des bidonvilles, 17 % de la population totale ; il est estimé qu'en 1970 un tiers sa population nationale soit 3,5 millions de personnes vivent dans des pueblos jóvenes. En 1981, presque un tiers de la population de Lima y a vécu ou vit encore, et les estimations faites une décennie plus tard annoncent entre 3 et 3,5 millions de personnes vivant dans des bidonvilles, près de la moitié de la population totale de la capitale. En 1993, plus de 50% de la population totale est urbaine et Lima concentre presque un tiers de cette population: 28,4 % contre 9,4 % en 1940. Selon le recensement de 1993, 38,8% de la population métropolitaine totale était d'origine immigrée.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

Avec le temps, les baraques des barriadas se sont consolidées, l'organisation collective s'est développée pour pallier l'inefficacité des pouvoirs publics en matière d'aménagement et d'équipement urbain (tels que voirie, électricité, eau potable, marchés alimentaires, etc.). Ainsi, les premiers transports collectifs se sont organisés à partir des bidonvilles sur la base de l'« informalité ». Après la réforme agraire de 1969, les attitudes des nouvelles générations de migrants se modifient. D'une part, les luttes entreprises par ceux qui sont établis depuis plus longtemps ont préparé le terrain. Les nouveaux arrivants ont souvent pu être accueillis dans des bidonvilles consolidés et obtenir des emplois par l'intermédiaire des parents ou amis qui les ont précédés. D'autre part, les motifs de la migration ont changé : nombre de petits producteurs n'ont pu bénéficier de la réforme agraire et ont quitté les campagnes. Désormais, c'est au nom d'une « intégration nationale » prônée par l'État, autour de valeurs acquises à travers le système éducatif, que les migrants en ville (les jeunes, surtout) ont le sentiment de changer de statut : ils ne seront plus paysans. Leur participation dans la société urbaine dépend néanmoins de leur capacité d'adaptation et d'intégration.

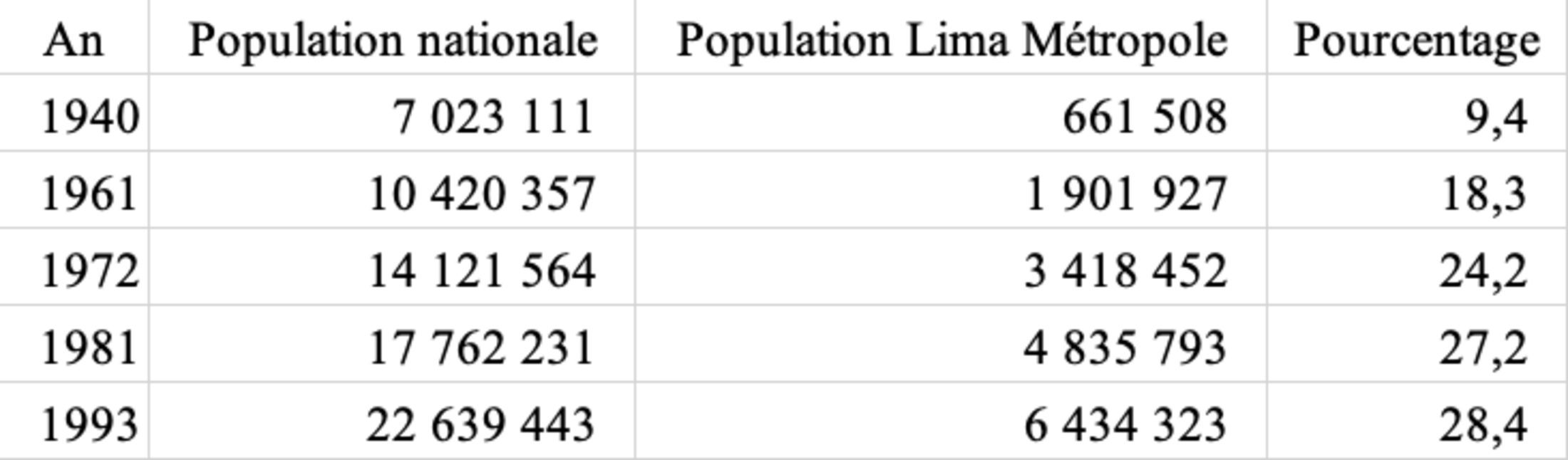

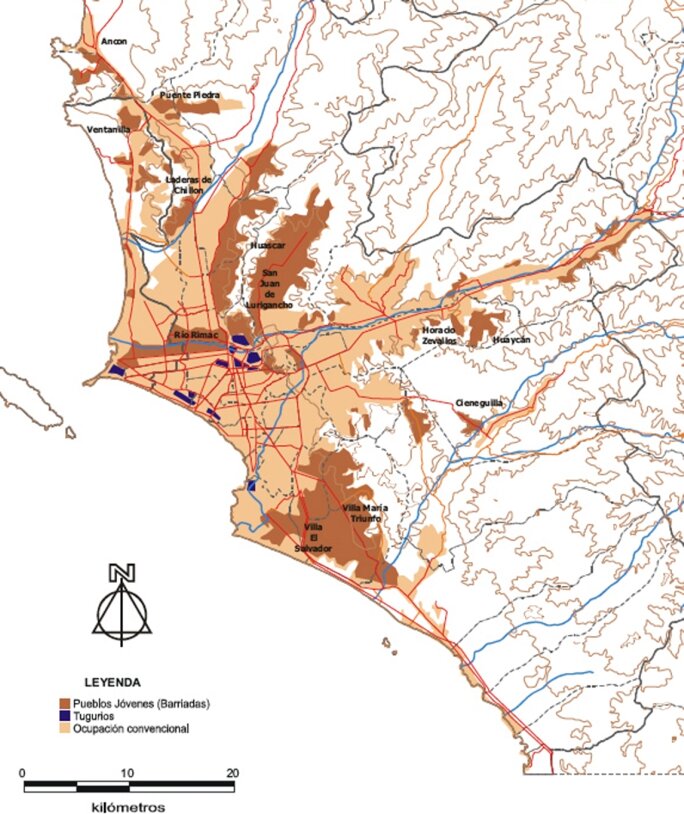

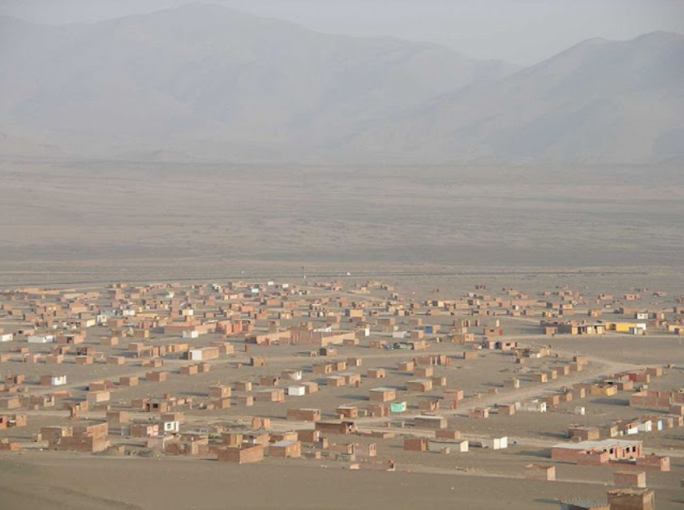

Cinturones de miseria

Dès le début des années 1980 – c'est-à-dire peu avant la guerre civile - Lima est complètement encerclée de barriadas, une véritable « ceinture de misère » [cinturones de miseria]. La capitale a changé radicalement et notamment dans la composition de sa population : le cholo occupe une place en nombre aussi importante. Une population immigrée, habitant les taudis - les tugurios - des quartiers anciens, les Pueblos jóvenes, ouAsentamientos humanos ou les barriadas plus récents, devant faire face à un flux régulier de pauvres paysans, occupant illégalement des terrains libres dans la périphérie de la capitale - les 3 cônes du développement urbain -, qui s'organisent ensemble pour la construction des cabanes et puis, qui luttent pour obtenir des services de base. En 1990, la moitié de la population de Lima vit dans les barriadas, soumise au racisme des citadins autant qu'aux épidémies qui sévissent régulièrement, faute d'infrastructures d'assainissement et d'eau potable suffisantes et d'un climat particulièrement chaud et sec en été.

Agrandissement : Illustration 8

Luttes urbaines et sociales

Les années de régime militaire seront celles des protestations populaires qui s'articulent entre les revendications des habitants des quartiers pauvres et les demandes du mouvement syndical : manifestations et grèves se succèdent et le gouvernement décrète l'état d'urgence dans la capitale en 1976. Parmi les multiples manifestations, celle de mars 1976 constitue un bon exemple de solidarité, lorsque la population du quartier d'Ate-Vitarte se mobilise et porte appui aux ouvriers d'usine. On peut ajouter d'autres exemples comme les mobilisations exigeant la municipalisation de barriadas, ou bien protestant contre les sociétés fournissant des services d'eau, d'électricité et d'assainissement dans le quartier Comas et du Cône Sud, ou contre les projets urbains du Ministère du Logement à El Augustino, Callao et San Martin de Porres, ainsi que les multiples luttes engagées par les habitants de Villa El Salvador, exigeant des services publics.

La grève nationale du 19 Juillet 1977 a montré l'unité entre le mouvement ouvrier et citoyen, avec la participation massive mais spontanée de la population des barriadas (on estime que 43% des habitants des barriadas étaient des cols bleus). Celle du 22 et 23 mai 1978 a également démontré la force et l'importance des mouvements de quartier ; une mobilisation massive mais cette fois plus organisée. Les quartiers nord, sud et est de Lima deviennent des champs de bataille, recevant un soutien majoritaire des listes de la Gauche. Cependant, l'échec de la grève générale déclenchée en janvier 1979 et les conséquences désastreuses de la crise économique, mais aussi le processus de démocratisation en cours, seront à l'origine d'une forte démobilisation.

Cela étant, ces années de lutte ont favorisé la création d'une multitude d'organisations, d'associations, de réseaux, de personnalités, de militants, aptes à organiser des luttes sur le terrain et contre les administrations. Dans les années 1970 et 1980, d'autres formes d'entraide prendront le relais des organisations caritatives parrainées par diverses églises et ONG nationales et internationales, qui avaient émergé dans les années 1950, pour répondre surtout aux besoins alimentaires. Certaines cantines populaires de quartier organisées et auto-gérées par les femmes, d'autres comités de quartier en finiront avec l'apolitisme religieux et commenceront à s'investir dans des luttes politiques, et plus encore dans la vie politique locale.

La Gauche qui présente plusieurs candidats à l'élection présidentielle de 1980 est quasiment certaine de l'emporter, les masses populaires en viennent à espérer des jours meilleurs...

RETOUR à la DEMOCRATIE

Organisations de quartier et politiques de la ville

Face à l'accroissement phénoménal de la population de l'aire métropolitaine de Lima, les autorités procèdent régulièrement à son redécoupage en districts : en 1940, la province de Lima était administrée en 23 districts, dont 15 formant la ville et le reste la périphérie, 7 nouveaux districts périphériques sont créés en 1961, puis 9 autres avant 1981, puis 4 autres en 1993 portant leur nombre à 43, produit de l'expansion physique de la ville et de la subdivision des vieux quartiers.

Pour comprendre le rôle de cette «ceinture de misère» il faut considérer qu'à partir de 1978 – période de transition de la dictature vers la démocratie -, les pueblos jóvenes forment des municipalités à part entière – ou luttent pour le devenir -, ou bien sont intégrés administrativement, donnant aux municipalités une importance politique sans précédent et le droit de vote aux habitants, y compris aux couches sociales pauvres issues de l'immigration intérieure. Les douze districts les plus pauvres de Lima seront l'enjeu d'une lutte entre les partis politiques parlementaires de la Gauche et l'APRA, qui ici, obtiennent le pourcentage le plus élevé de leurs électeurs.

Ce contexte sera la toile de fond pour l'élaboration de la stratégie subversive politico-militaire dans Lima, des groupes révolutionnaires, dans une période de crise économique qui depuis 1975, et l'hyperinflation de 1988-1990 déciment les budgets de l'État et municipaux, qui ont en charge les barriadas.

Hernando Do Soto, John Turner, et la Banque Mondiale

Dans les années 1970, les gigantesques bidonvilles du monde entier prennent une telle ampleur qu'ils constituent une offense pour la morale bourgeoise progressiste, une menace pour les forces de l'ordre et une opportunité d'enrichissement pour le capitalisme. Les États-Unis y voient notamment, dans sa zone de soumission sud-américaine, autant de foyers d'insurrection qu'il convenait sinon de résorber mais de contenir ; des programmes de financement et d'aides, sous l'égide d'organisations humanitaires et de la Banque Mondiale, seront ainsi développés pour venir en aide aux gouvernements. Quelques années plus tard, la Banque Mondiale ne pouvait faire qu'un vaste constat d’échec de ses premières expériences dans le domaine du logement des pauvres, qui affluaient toujours plus nombreux vers les villes. Ce sera un architecte américain John Turner (Housing by People), qui allait re-formuler et radicaliser une solution proposée par les architectes français des années 1950, s'occupant en Afrique du Nord, du développement urbain des villes : le bidonville n'était plus le problème mais la solution ; les pratiques spontanées imaginées par leurs habitants, d'auto-construction, d'auto-organisation, d'auto-gestion, leur inventivité et leur créativité, face à des situations d'extrême pauvreté, dans des conditions et des environnements urbains tout aussi difficiles, pouvaient être des éléments constituant le socle d'une politique conciliant l'économie du projet - contraintes financières et techniques - et les aptitudes des populations concernées. Plutôt que de tenter de remplacer les bidonvilles par des barres de logements sociaux, opération coûteuse et longue à mettre en oeuvre, autant financer leur amélioration et leur construction, par des aides minimum [don d'un terrain, services publics de survie, micro-crédit, etc.]. Cette idéalisation inspira la Banque Mondiale, et d'une certaine manière, imposa cet urbanisme de la misère en tant qu'idéal humain, et en tant que réponse économique, exploitée par le capitalisme via des banques offrant des micro-crédits et autres moyens de soumission tels que les ONG. En d'autre terme il s'agit de gérer la misère plutôt que de la combattre.

Agrandissement : Illustration 9

Un travail théorique qui sera pleinement partagé par Hernando de Soto, célèbre économiste ultra-libéral... péruvien et spécialiste de la pauvreté ; fondateur, en 1980, de l'Institut pour la Liberté et la Démocratie, à Lima, un temps gouverneur de la banque centrale du Pérou, conseiller particulier de nombreux dictateurs de pays en voie de développement dont le président/dictateur Alberto Fujimori. Il publie en 1986 : L'Autre Sentier, en référence au Sentier Lumineux, qui d'ailleurs tentera de l'éliminer. Dans son ouvrage, Le pire des mondes possibles, Mike Davis accuse Hernando de Soto – l'architecte John Turner également - d'être le porte-voix des politiques institutionnelles portées par la Banque Mondiale et le FMI qui, loin d'améliorer la situation des pauvres, ont conduit, via l'affaiblissement des États et la privatisation des marchés du logement, à une dégradation très nette des conditions de vie dans nombre de bidonvilles. Il va même jusqu'à qualifier Hernando de Soto de "gourou planétaire du populisme néolibéral". Tout un chapitre intitulé « La mise au PAS du tiers monde » est consacré à l'analyse des PAS, ces programmes d’ajustement structurel imposés aux États « aidés »par le FMI, programmes qui exigent une réduction drastique des programmes étatiques et bien souvent, la privatisation du marché du logement. Les ONG, qui jouent un rôle croissant dans l’aide au développement, sont elles aussi accusées : elles joueraient un rôle tout à fait relatif, de soupape, de bonne conscience, en saupoudrant de-ci de-là des programmes microéconomiques (microcrédit) quand aucune macrostratégie de lutte contre la pauvreté urbaine n’existe et usurperaient la voix des pauvres : Même s’il existe de très belles exceptions – incarnées par ex par le travail des ONG à l’origine des forums sociaux mondiaux – l’impact général de la « révolution de la société civile » et des ONG, comme le reconnaissent même certains chercheurs de la Banque mondiale, aura été la bureaucratisation et la déradicalisation des mouvements sociaux urbains.(...) Alors même que les ONG et les bailleurs de prêts pour le développement jouent avec les notions de « bonne gouvernance » et de réhabilitation des bidonvilles par apports successifs, des forces marchandes incomparablement plus efficaces repoussent la majorité des pauvres encore plus loin dans les marges de la vie urbaine.

Et en conclusion, Mike Davis affirme ainsi :

Mais les pauvres ne finiront-ils pas par se révolter si la voie de l’urbanisme informel se transforme en cul-de-sac ? Les grands bidonvilles ne sont-ils pas – comme le craignaient Disraeli en 1871 et Kennedy en 1961 – tout simplement des volcans prêts à exploser ? Ou est-ce que l’impitoyable concurrence darwinienne – à mesure qu’un nombre toujours plus grand de pauvres continue à se battre pour les mêmes miettes informelles – finira au contraire par donner naissance à une violence communautaire autodestructrice, forme ultime de l’ « involution urbaine » ? Dans quelle mesure un prolétariat informel peut-il posséder le plus puissant des talismans marxistes, l’ « effectivité historique » ?

Agrandissement : Illustration 10

Le PCP-SL et LIMA

Le PCP-SL pouvait ainsi trouver à Lima, des conditions véritablement exceptionnelles pour s'y établir : des quartiers pauvres et sous-équipés, favorisant un contexte de politisation élevée, des habitants menant activement des luttes populaires pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, une économie défaillante, une corruption et un clientélisme grandissants, symbolisés par les quartiers luxueux de la bourgeoisie. Au radicalisme populaire dans les districts pauvres correspondait les différends au sein et entre les partis politiques de la Gauche parlementaire, incapable d'assumer son rôle de proposer des projets de lois en adéquation avec la situation catastrophique du pays pour au contraire, se perdre dans des querelles partisanes, stériles, bien éloignées des préoccupations quotidiennes des classes populaires. C'est un point d'importance pour expliquer le développement lent mais constant du PCP-SL ; un ancien guérillero assurait que parmi les plus pauvres, certains étaient bien plus radicaux qu'Abimael Guzmán.

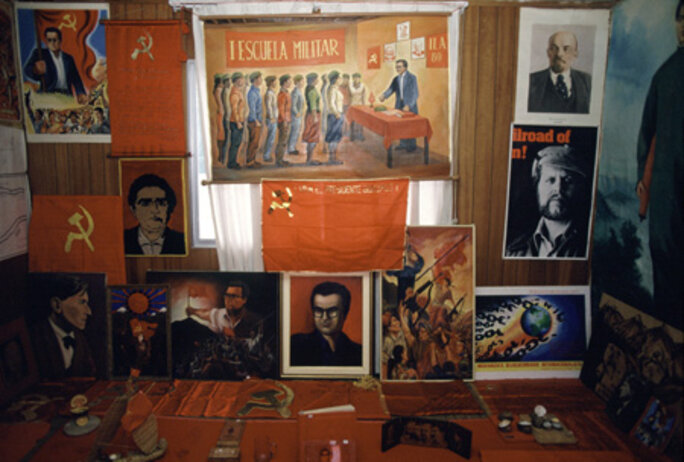

Au fur et à mesure de la montée en puissance et d'impact sur les populations de l'idéologie révolutionnaire, le rôle de Lima – et des villes - dans le développement de la lutte armée, sera l'une des pierres angulaires de la stratégie subversive. La stratégie PCP-SL concernant l'organisation et le développement de la lutte armée dans Lima n'est pas linéaire mais s'adapte au contexte politique et économique, à l'évolution des victoires, des échecs de la guérilla des zones rurales, à l'augmentation du nombre de ses militants et sympathisants dans la capitale, tout autant qu'aux déplacements forcées des populations rurales vers Lima, qu'à sa volonté de médiatiser au niveau international la guerre ; à l'importance que prendra Abimael Guzmán au sein du Comité dirigeant. Quatre périodes se succèdent : celle d'incubation de 1980-1984, celle de 1985-1988 donnant un rôle important à Lima, celle de 1989-1992, de l'« équilibre stratégique », de la plus grande activité, et enfin, celle de 1992-2000 correspondant au déclin entamé dès 1993.

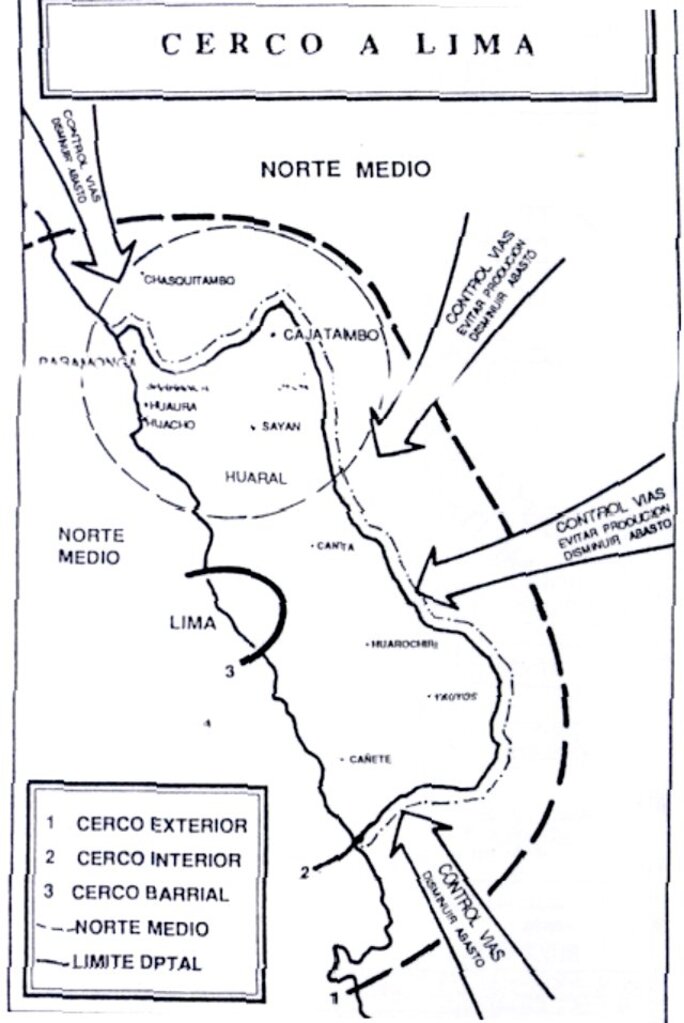

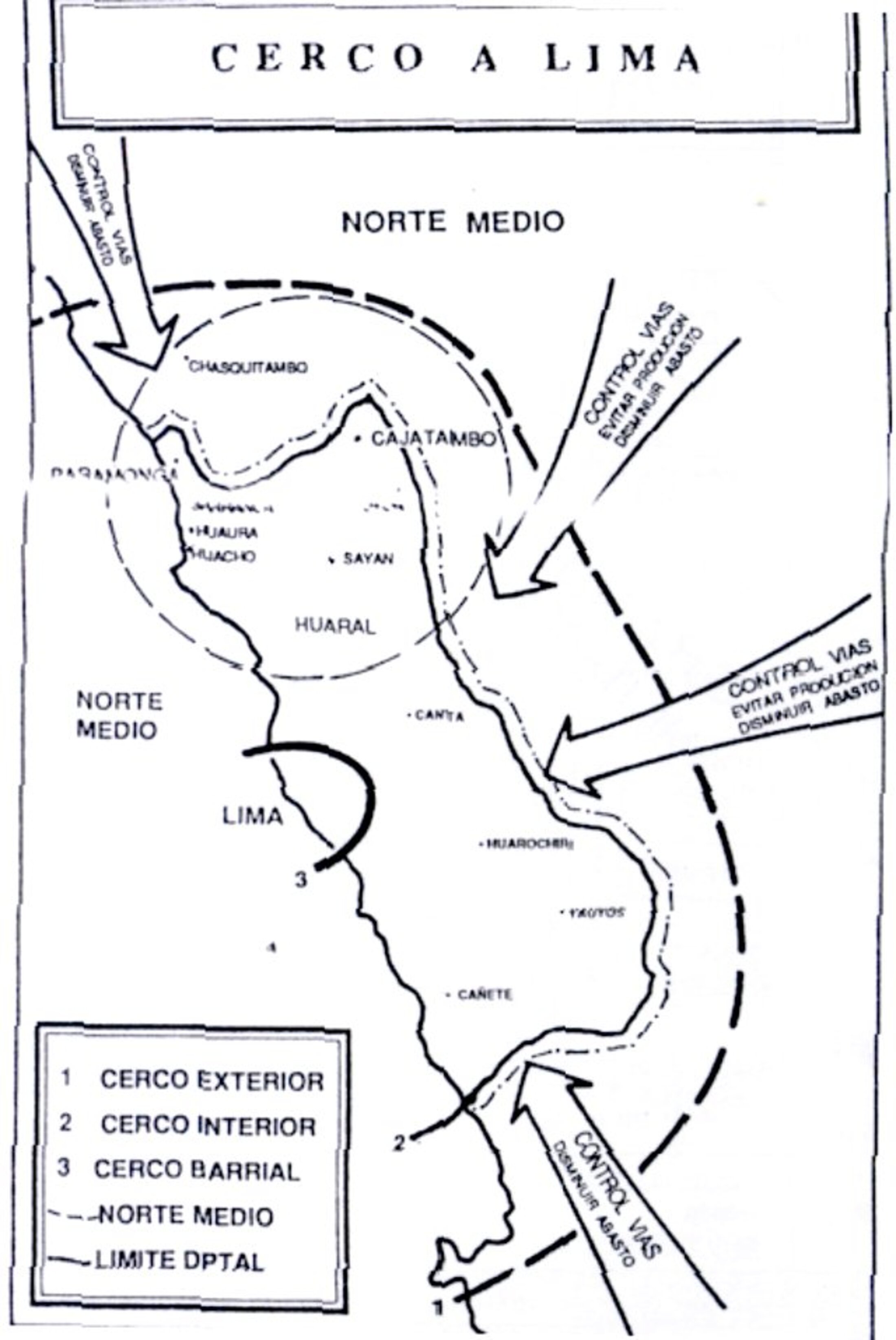

La stratégie des « quatre C »

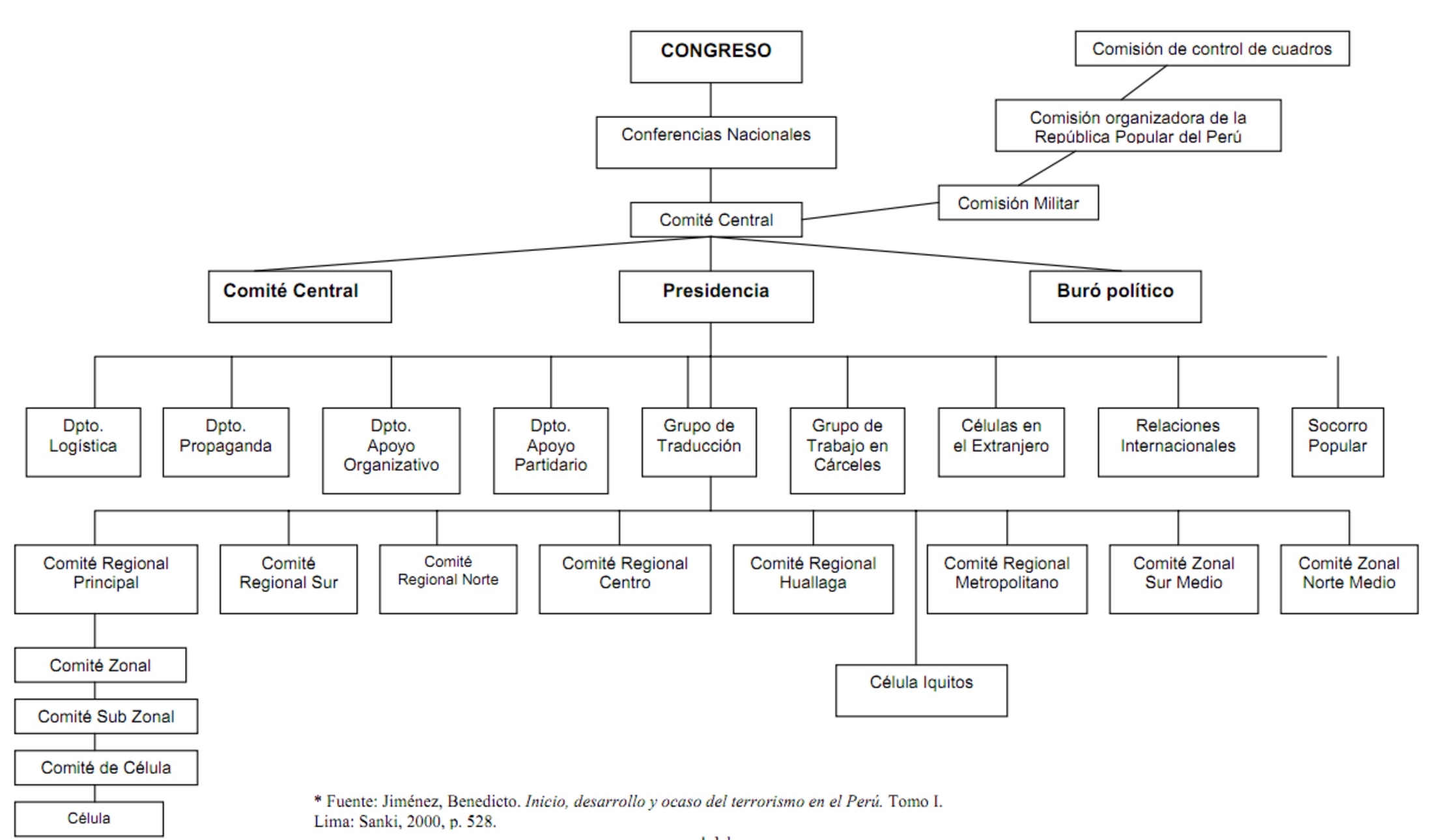

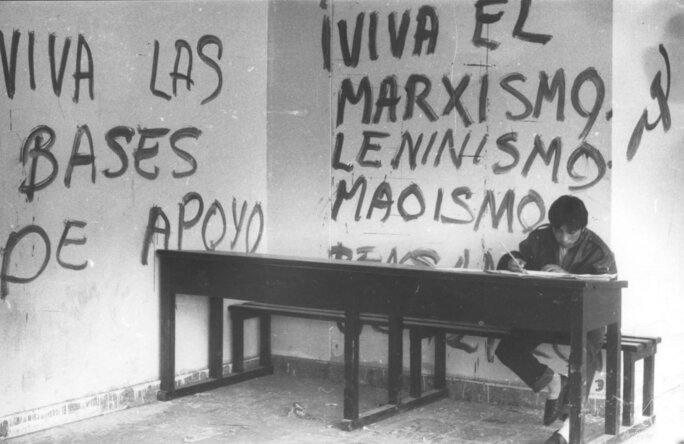

Du point de vue militaire, le PCP-SL applique la stratégie de la guerre populaire prolongée qui est conçue en trois étapes : défense stratégique, équilibre stratégique et offensive stratégique. Chaque étape correspond à une période spécifique de la révolution et est en relation avec les conditions objectives de la société péruvienne et en premier lieu avec la façon dont les masses incarnent le processus de guerre de libération. La révolution péruvienne se base sur la thèse maoïste de l’encerclement des villes depuis la campagne et de la création des bases d’appui. La stratégie initiale politico-militaire du Partido Comunista del Peru reprend en grande partie celle élaborée par Mao ; il s'agit d'encercler les villes et la capitale Lima, depuis les zones rurales. La stratégie des « quatre C » [«las cuatro C» : Camino de Cercar las Ciudades desde el Campo], les chemins de l'encerclement des villes par les campagnes, est présente depuis la création du PCP-SL, du moins depuis sa décision de mener une offensive armée.

Agrandissement : Illustration 11

Dès 1980, Abimael Guzmán défendra une autre stratégie, qui paraît logique mais qui fut très critiquée par le Comité du PCP-SL : développer à Lima une activité de guérilla urbaine, des actions de déstabilisation du pouvoir, des partis politiques adverses, des institutions de l'État, des syndicats ouvriers et d'y mener parallèlement des actions, faites par des organisations politiques sympathisantes, des vitrines légales officielles, pour s'assurer de la prise de pouvoir au sein d'organisations citoyennes. C'est-à-dire, d'ouvrir un front de guérilla urbaine ; une tactique utilisée par les nord-vietnamiens contre les colonisateurs français et les occupants américains, ou dans une moindre mesure, par Fidel Castro à Cuba, qui disposait de milices urbaines.

Une stratégie défendue par Abimael Guzmán mais qui sera longuement débattue au sein du PCP-SL, car pour certains des dirigeants, elle s'éloignait, voire s'opposait, aux préceptes militaires élaborés par Mao et, suivant l'exemple cubain, divisait à la fois les forces et les commandements. Qui nous rappelle, par exemple, l'opposition de Che Guevara de mener une guérilla à La Havane, dans les centres urbains, pour au contraire, concentrer les efforts, le matériel et les hommes dans le massif protecteur de la Sierra Maestra. Fidel Castro tergiversera et après l'échec sanglant de la grève générale organisée dans les villes cubaines, privilégiera la guérilla en zone rurale. De même, la guerre révolutionnaire en Uruguay, utilisant exclusivement la guérilla urbaine n'aura été, dans les faits, guère convaincante.

Il faut savoir que lors de la réunion élargie du Comité central tenue du 8 au 24 août 1980, la proposition de Abimael Guzmán – qui n'était pas encore le Presidente Gonzalo - de déplacer le théâtre de guerre de la campagne vers la ville sera fortement critiquée, considérée comme « hoxhista » (Gorriti 1991, Jiménez 2001, Tapia, 1997) ; et lui-même sera accusé de s'écarter du maoïsme. Quoiqu'il en soit, au début des années 1980, les effectifs du PCP-SL à Lima ne permettaient pas l'ouverture d'un second front et d'autres organisations politiques aussi actives occupaient le territoire. Cela étant, plusieurs organismes de lutte et de propagande auront pour mission de faire de Lima, une caisse de résonance du PCP-SL, et un centre actif de recrutement. De multiples organisations - clandestines et légales - seront créées dans les villes, qui varient au cours des années et selon les besoins spécifiques, dans leur composition et leurs objectifs, mais l'accent sera mis sur l'activité subversive à Lima, où la combinaison de la crise économique et l'effondrement des mécanismes traditionnels de médiation État-société sont les plus marquants ; une capitale qui concentre l'ensemble des institutions de l'État, de l'armée, des sièges sociaux, des grandes entreprises nationales et internationales et du monde de la finance. Un contexte dans lequel le PCP-SL, le Mouvement révolutionnaire MRTA - et les forces de sécurité - exerceront leurs actions organisationnelles et opérationnelles, en particulier après 1988.

1988 : L'« équilibre stratégique », « equilibrio estratégico »

Puis de nouvelles configurations seront à l'origine d'un changement radical de tactique, notamment le déplacement forcé de populations rurales pauvres à Lima, s'entassant dans les barriadas, une économie nationale défaillante plongeant le pays dans la récession, le chômage de masse, la pauvreté et un taux de corruption augmentant au même titre que l'hyperinflation. Entre la fin de 1989 et la première moitié de 1992, Lima devint le principal théâtre d'actions subversives, en particulier du PCP-SL, par une fréquence plus importante, une variété d'actions subversives et d'attaques, et la consolidation d'une présence significative dans les secteurs populaires.

Pour certains historiens, la proclamation de “l'équilibre stratégique” par Abimael Guzmán – devenu le guide incontesté - représentait une sorte de fuite en avant. Car en effet, dans les zones rurales, les senderistas devaient faire face à la recrudescence des Comités de Autodefensa et rondas campesinas contrasubversivas, des milices paysannes, et nous l'avons évoqué, à la stratégie des forces armées de favoriser leur création, d'augmenter le niveau de répression mais aussi de gagner l'adhésion de la population par la distribution de terrains ou de vivres. Les territoires libérés par les senderistas se réduisaient, leur capacité de mobilité – un des points les plus importants – sera fortement affaiblie par l'action des rondas campesinas contrasubversivas. Face à ces nouvelles conditions peu favorables ou dangereuses, la réponse de Guzmán sera d'intensifier les actions armées dans la ville, d'ouvrir un nouveau front urbain et d'y accélérer la mise en place ou le développement d'organismes pré-insurrectionnels, clandestins et de « façade » [organismos de fachada].

Ainsi, Abimael Guzmán annonça dans l'«Interview du siècle » [Entrevista del siglo, El Diario, 1988 (journal des sentiéristes)], une nouvelle tactique dans le cadre d'un ré-équilibre stratégique entre les zones de combats. Le but, en bref, est de passer à une phase d'offensive stratégique pour la prise du pouvoir. Alors que les actions du PCP-SL avaient été concentrées dans les zones rurales du pays pendant une bonne partie des années 1980, vers la fin de cette décennie, l'organisation maoïste fait un changement de stratégie, en intégrant les villes, principalement Lima comme un « complément » à sa guerre rurale. Selon les documents du PCP-SL, la «guerre populaire prolongée» dans les campagnes était à ce point développé qu'il était temps, à présent, de préparer le terrain à l'insurrection urbaine, en vue de l'offensive finale. L'élément clé est de contrôler la «ceinture de fer» qui abrite presque la moitié de sa population : de fait, ce n'était pas le guérilla rurale qui devait encercler la ville, mais bien laceinture de misère formée par les barriacas, qui semblait être la cristallisation du siège de la ville. « Lima et les pueblos jóvenes constituent la scène sur laquelle aura lieu la bataille finale de la guerre populaire » affirme Abimael Guzmán [El Diario]. Dans l'Entrevista del siglo, Abimael Guzmán précise la stratégie qu'il convenait d'adopter :

La guerre populaire est universellement applicable, selon le caractère de la révolution, et est spécifique à chaque pays, ne peut se faire autrement. Dans notre cas, les spécificités sont très claires. C'est une lutte que se livre la campagne et la ville, qui a été établie en 1968, dans le schéma de la guerre. Ici nous avons une différence, une particularité, c'est le terrain et la ville. Nous pensons que nous devons faire avec ces situations spécifiques. En Amérique latine par exemple, les villes sont proportionnellement plus importantes que celles des autres continents. C'est une réalité en Amérique latine qui ne peut pas être ignorée, juste d'apprécier la capitale du Pérou qui a un pourcentage élevé de la population.

Le nouveau facteur démographique, sera pour Abimael Guzmán, un facteur stratégique :

Nous pensons que notre action dans les villes est essentielle et doit être encouragée de plus en plus parce que le prolétariat y est concentré et nous ne pouvons pas le laisser aux mains des révisionnistes et des opportunistes. Dans les villes existent les bidonvilles, une masse immense. Nous autres, en 1976, avions adopté une ligne directrice pour le travail dans les villes. Prendre les barrios et les quartiers comme bases et le prolétariat en tant que leader, c'est notre politique et la pratique va se poursuivre, maintenant, en termes de force populaires ... visent clairement à ce que la masse est. Il découle clairement de qui précède que les masses des quartiers et des bidonvilles sont comme des ceintures de fer vont piéger l'ennemi et qui conservent les forces réactionnaires.

L'« équilibre stratégique » correspond à une offensive qui doit également combattre l'hégémonie de la Gauche dans les circonscriptions et à «démasquer » la futilité du réformisme ou celui d'un changement social pacifique ; commence ainsi une confrontation frontale avec la gauche légale dans les districts : des campagnes de propagande de discrédit des dirigeants, des élus, des organisations sociales, menaçant et parfois éliminant des personnes opposées à la « guerre du peuple ». En radicalisant et en exacerbant les conflits sociaux dans les quartiers, les usines, les universités, le PCP-SL espérait provoquer une cruelle répression militaire, qui devait forcer le peuple à prendre position, à s'engager davantage dans la guerre.

TACTIQUES SUBVERSIVES

L'objectif final de toute guerre révolutionnaire est la prise de la capitale où se concentre l'ensemble des institutions de l'État, le centre des pouvoirs exécutifs, le centre névralgique de l'économie. La stratégie du PCP-SL concernant Lima, présente une logique de confrontation ouverte avec l'État, dont les actions doivent contribuer – dans le cadre plus général de la lutte armée nationale - à éroder et saper l'ordre ancien, à démontrer la faiblesse et l'impuissance de l'État, à désigner les injustices sociales comme une conséquence de la démocratie capitaliste parlementaire et, dans le cas du Pérou, d'une extraordinaire corruption. Pour cela, le PCP-SL, créera de multiples organismes distincts, chacun ayant une mission et une tache particulière pour effectuer :

la déstabilisation de l'ensemble des institutions de l'Etat, au niveau international, national et local [propagande internationale, boycott des élections (présidentielles ou municipales), élimination de ministres, d'élus politiques, etc.] ;

la déstabilisation de l'économie du pays [appel aux grèves générales, élimination des capitaines d'industrie, sabotage industriel, attentat contre des centres commerciaux, etc.] ; il est à noter que l'économie péruvienne était en crise depuis 1975, qui sera encore approfondie à partir de 1981 jusqu'au début des années 1990 ; le point culminant étant 1989 ;

la perturbation du fonctionnement des équipements et des services publics [attentat contre les infrastructures de transports (routes et matériel), sabotage du réseau électrique alimentant la ville, etc.] ;

la construction de la nouvelle société dans les zones libérées, ne sera pas un objectif en soi pour Lima, mais les nombreuses organisations de « façade » peuvent être considérées comme des hauts lieux de la subversion.

la propagande internationale, nationale et locale ; cette tâche peut être considérée comme une des plus importantes à Lima.

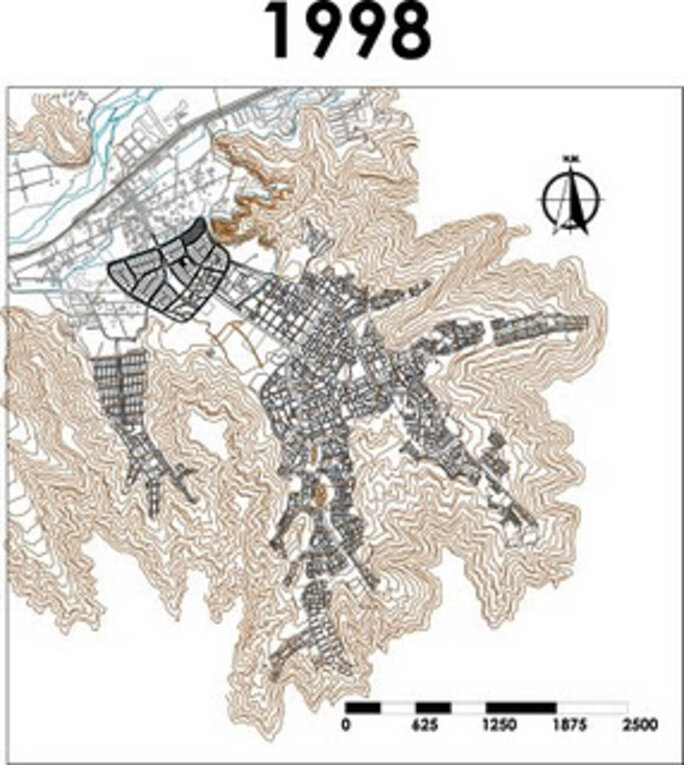

Propagande

En 1982/83, la guérilla menée par le PCP-SL n'occupe pas encore une place importante dans le paysage politique et médiatique du Pérou ; les actions en zone rurale pourtant nombreuses n'obtiennent guère d'écho dans la presse nationale et internationale ou sont inévitablement déformées par la censure du gouvernement. À l'inverse, les actions urbaines menées à Lima ont une répercussion et un impact national et international considérable.

Dès lors, et pour toute la durée de la guerre, le Comité Metropolitano aura pour objectif de faire de la capitale une "caisse de résonance du Parti" [caja de resonancia del Partido], «le tambour» [«el tambor»], en tenant compte du fait que toute action à Lima, même minime, a un impact national et international. Lima, sera le support privilégié de la propagande symbolique destinée à démontrer au Peuple, au monde, le degré d'organisation des révolutionnaires, leur volonté inébranlable et leur foi en la victoire finale.

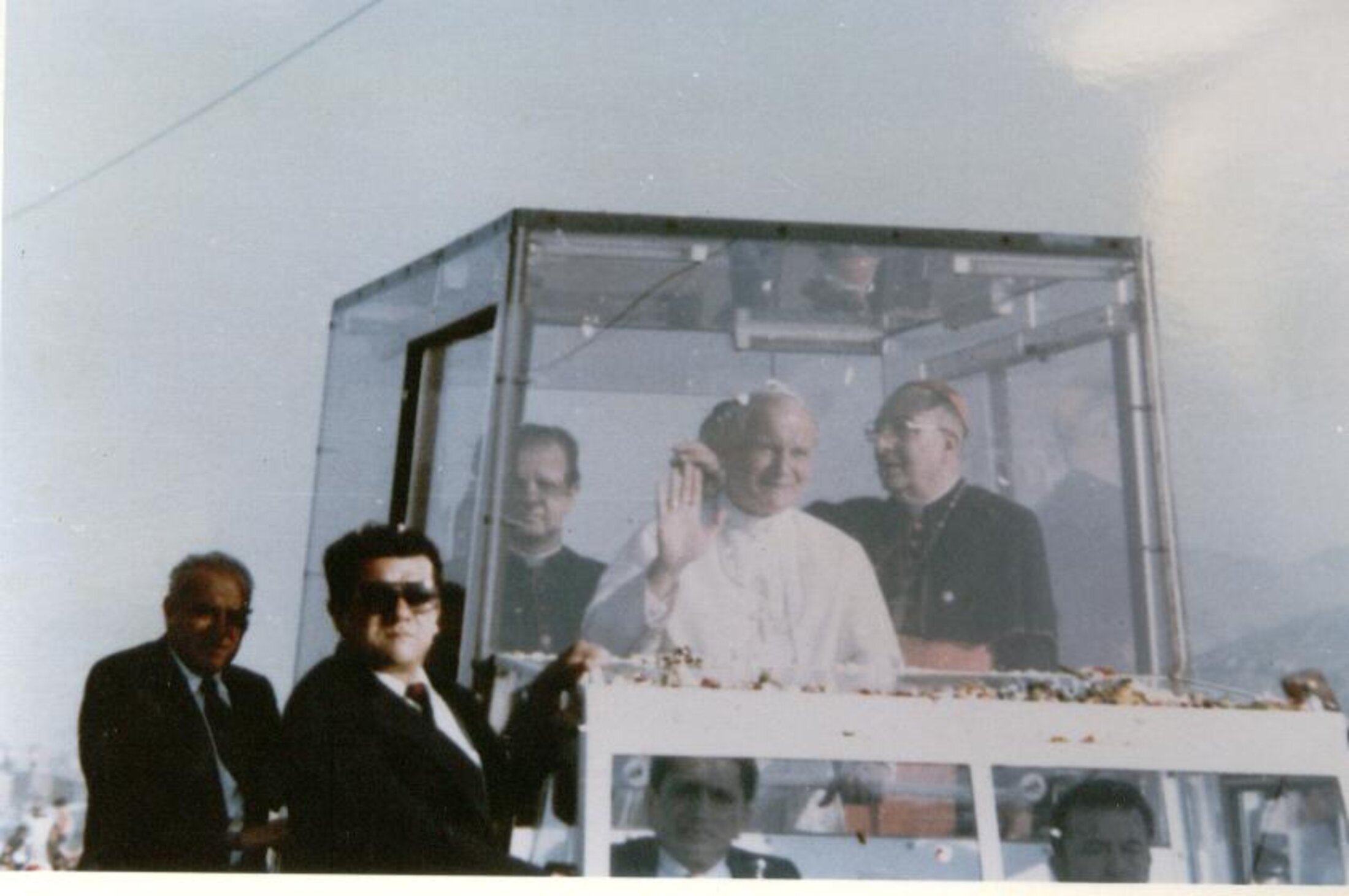

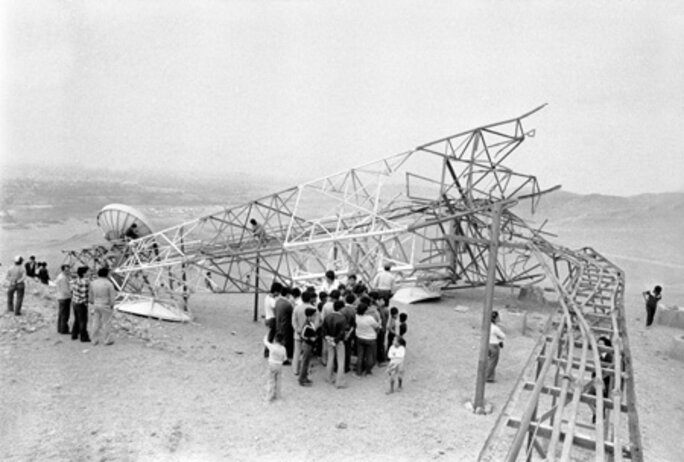

La propagande par le fait est érigée comme la meilleure tactique pour capter de nouveaux militants et détourner les masses populaires des partis politiques traditionnels. Les actions symboliques – dont l'objectif est purement communicationnel - du PCP-SL et du MRTA seront nombreuses à Lima : les "feux de joie" allumés sur les collines représentant le marteau et la faucille visibles de toute la ville, la prise de stations de radio et la diffusion de messages et proclamations subversives – comme par exemple, celle de Radio Comas, le 8 le Octobre 1984, par un groupe du MRTA, célébrant le 17e anniversaire de la mort d'Ernesto «Che» Guevara –, l'enlèvement de personnalité avec pour rançon la diffusion de messages subversifs à la télévision, la destruction de pylônes privant les quartiers d'électricité [suivie généralement d'une série d'attaques contre des banques et des locaux d'entreprises privées ou bien lors de la venue du pape Jean-Paul II (1985)], la destruction de tours de communication, des actions massives commémoratives lors de date anniversaire [de révolution (Pérou, Chine, etc.), mort de héros historiques révolutionnaires, etc.], les parades armées dans les rues [plutôt en province], etc., participaient à entretenir l'espoir et mobiliser les militants.

Les opérations

La tactique élaborée par le PCP-SL se divise en trois grandes catégories basée sur les acteurs en présence – pauvre et classe ouvrière / bourgeoisie / forces policière et militaire :

générer une situation de confrontation permanente et radicale, entre l'Etat et les populations pauvres et ouvrières ;

terroriser les populations bourgeoises, la classe politique, et plus largement, les organisations, les entreprises internationales ;

harceler les forces de police et militaire par des opérations de guérilla urbaine – frapper et disparaître, sans chercher à engager le combat.

1. Terrorisme anti-bourgeois

Le PCP considère que le dialogue et les négociations du conflit armé, correspondent à une stratégie contre-révolutionnaire dessinée par l’impérialisme lui-même et dont le but est de fragiliser et mettre en déroute les forces qui luttent pour la libération. Le PCP rejette tout type de négociation relative à la conquête du pouvoir pour la classe ouvrière et la paysannerie : le pouvoir ne se négocie pas, et si l’ennemi veut négocier, il doit d’abord se rendre.

Ainsi, le PCP-SL ne sera jamais disposé à un quelconque dialogue, à la recherche d'un compromis politique, à des négociations avec les classes dirigeantes, libérale, progressiste ou socialiste. L'unique relation entre le PCP-SL et les classes dominantes du pays et étrangères a été la violence et le seul objectif, la terreur. Terroriser les classes dirigeante, bourgeoise et moyenne réactionnaire pour les intimider, les contraindre à s'isoler, à s'exiler, et au silence. Nombre de personnalités du monde libéral – dont le romancier et homme politique ultra-libéral Mario Vargas Llosa, et l'économiste Hernando de Soto – s'exileront tandis que d'autres choisiront un silence prudent, sous la menace constante d'une exécution. Notons qu'il en fut de même pour les intellectuels de la gauche qui sous la présidence de Fujimori seront menacés, intimidés, ou assassinés par les forces paramilitaires.

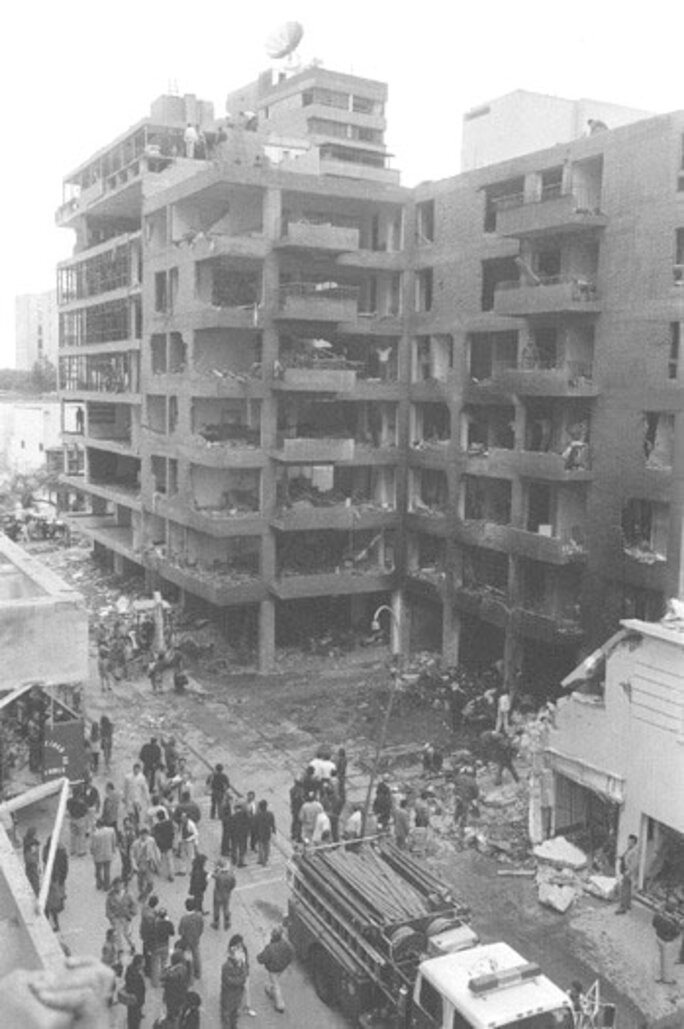

Le centre historique de Lima est le centre du pouvoir du pays, une cible de choix pour les attaques contre les institutions, les sièges d'entreprises privées, les délégations internationales, des ambassades, des banques, les centres commerciaux – la grande majorité pauvre de Lima n'y avait pas accès –, etc , et les quartiers résidentiels bourgeois seront considérés comme des espaces ennemis qu'il convenait de terroriser par notamment des attentats à la voiture piégée. Ces quartiers seront la cible principale à partir de 1989 où l'on y enregistre environ 70 % des attentats commis dans Lima.

2. Harceler les forces armées

Un des principaux objectifs du PCP-SL sera de sécuriser au mieux, et dans la mesure du possible, interdire ou rendre difficile – selon les cas - l'accès des barriadas aux forces de police, sinon par des raids massifs. Car en effet, la plupart des barriadas de Lima, véritables jungles urbaines, étaient aussi sous-équipés en routes, réseau d'eaux potable et usée, écoles, dispensaires, éclairage public, électricité, etc., qu'en postes de police et commissariats de quartier. Avant même la guerre civile, la présence des forces de police dans ces districts était pratiquement inexistante. Les patrouilles de police dans ces labyrinthes étaient rares, effectuées uniquement en journée, et la corruption permettait aux trafiquants de toute sorte un commerce florissant et protégé.

Le PCP-SL renforça encore davantage la séparation en éliminant les policiers isolés qui tentaient de patrouiller et par l'attaque des postes de police, situés le plus souvent à leur périphérie ; de même par l'élimination des délateurs et des traîtres susceptibles de fournir des informations à la police. Dans le quartier Canto Grande, les deux postes de police seront mitraillés ou dynamités plusieurs fois, les contraignant à fermer. De cette manière, les membres du PCP-SL pouvaient sans être véritablement inquiété, dans ce quartier, se déplacer librement, tenir conseil, distribuer des tracts, visiter des marchés, etc.. La police était alors contrainte pour pénétrer dans ce quartier, d'organiser des raids de jour – au petit matin, généralement -, comprenant plusieurs dizaines de policiers.

3. Engager la confrontation

La logique de toute guerre révolutionnaire devant libérer un pays du capitalisme est de se concilier l'appui des masses populaires, sans qui, rien ne peut être sérieusement envisageable. À partir du moment où le PCP-SL refusa toute négociation avec les classes bourgeoises dirigeantes, toute compromission avec les partis politique de la Gauche, les seuls appuis seront, dans un premier temps, la paysannerie pauvre des villages des Andes, les jeunes étudiants issus de cette catégorie et celle des villes de province qui, force de racisme, ne pouvaient socialement s'élever, voire même travailler dans des emplois correspondant à leur niveau de qualification. De plus, la crise économique renforçait les mécanismes du racisme à leur égard.

A Lima, le PCP-SL, nous l'avons évoqué, pouvait bénéficier d'une masse populaire pauvre considérable et d'une autre masse contestataire [chômeurs, étudiants, ouvriers exploités, exilés, etc.] tout aussi importante. Dans ses documents, le PCP-SL indique que dans la perspective historique du « Plan de conquistar bases » [Plan pour conquérir des bases], initiée en 1980, l'importance des « Organismos autogenerados », des organismes devant faire le lien entre le parti et les masses, au sein des syndicats, fédérations, associations, des soupes et cantines populaires, des comités de quartiers et des universités, etc. Une population urbaine à capter, décomposée selon trois entités :

- les étudiants ;

- les ouvriers ;

- les habitants des barriadas.

Le rapport rédigé en 1990 par Gordon H. McCormick pour le Département d'Etat, bureau du secrétaire à la Défense des Etats-Unis [publié en mars 1990 dans le Rand Publications Séries, sous le numéro R-3781-DOS/OSD], nous donne de précieuses indications :

«En 1985, Lima s'est étendue jusqu'à regrouper six des vingt millions d'habitants du pays. On estime que deux millions d'entre eux vivent dans les pueblos jovenes. Lorsque les populations de la campagne émigrent vers les villes, l'appareil local du Sendero Luminoso les accompagne. Sans perspectives d'emploi, aux prises avec une discrimination raciale importante et séparés de leur structure traditionnelle de vie villageoise, les nouveaux arrivants issus de la paysannerie ont souvent été plus faciles à recruter qu'ils ne l'auraient été chez eux. (...) La stratégie urbaine du mouvement a mis un accent nouveau sur des opérations politiques ouvertes ou à peine camouflées. Outre l'établissement d'un ensemble d'organisations de front, le PCP-SL semble avoir commencé un effort systématique pour pénétrer et radicaliser le mouvement ouvrier péruvien, les groupes étudiants existants et un éventail d'associations de quartier et communautaires. Dans le passé, Sendero avait vilipendé ces organisations pour leurs tendances «réformistes», «révisionnistes» ou «opportunistes». Elles étaient réputées être au service de la «gauche (légale) infantile». Aujourd'hui, par contre, Sendero appelle les masses «à développer la lutte pour les réformes comme une partie de la lutte pour la conquête du pouvoir». Le PCP-SL, ses cadres et ses sympathisants sont devenus un élément de base des grèves, des manifestations et des protestations, qui les auraient fait hurler, il y a quelques années seulement».

La tactique du PCP-SL sera, dans un premier temps, de créer de nouvelles structures, et d'investir l'ensemble des organismes et des institutions populaires : les syndicats d'ouvriers, les associations locales d'entraide et les comités d'habitants, les organisations « de survie » au sein des quartiers pauvres ; ainsi que les syndicats d'étudiants même si le PCP-SL disposait de sa propre structure ; des syndicats ouvriers, de fonctionnaires, d'employés municipaux, de professions libérales, des syndicats et associations d'étudiants, de quartier qui étaient déjà engagés dans de nombreuses luttes contre la crise économique du pays et de ses conséquences ; les grèves, les manifestations, et surtout à Lima, se succèderont tout au long des années 1980 / 1990, conduites ou non par le PCP-SL ou le MRTA.

La logique de la grève armée

Les «grèves armées» [paros armados] faisaient partie d'une logique d'intimidation et d'orchestration d'actions, avec le but de provoquer l'effondrement de l'Etat par une violence généralisée. Ces grèves armés naissent et se développent à Lima dans la phase de « l'équilibre stratégique » ; elles s'inscrivent dans le cadre de campagnes subversives planifiées, à l'échelle d'un quartier, d'une ville ou du pays, et consistent à organiser et synchroniser un même jour, ou plusieurs jours, une série d'actions qui comprenait les différentes tactiques de la subversion : agitation dans les rues, propagande, sabotage, attentat, action armée, etc., avec un objectif politique clair :" isoler et affaiblir l'État et démontrer son impuissance". Par la suite, le PCP-SL invitera ou exigera d'autres formations ou organisations – voire la population - leur participation, par des actions solidaires : manifestation, grève, débrayage, etc.

La première «grève armée» à Lima, eut lieu le 19 Janvier 1989, organisée dans le but de rivaliser avec le parti de gauche Izquierda Unida. Les appels à la «grève armée» coïncident souvent avec des dates symboliques. Leur plus haut développement et la plus grande fréquence se situent entre novembre 1991 et février 1992. Après l'arrestation des leaders du PCP-SL, les grèves armées déclinent et, moins violentes, sont organisées avec concertation avec d'autres mouvements dans un esprit de conciliation et de dialogue. L'ultime grève armée d'envergure, semble être celle du 17 et 18 mai 1994.

LES UNIVERSITES

La prolifération des groupes radicaux au sein des universités entre les années soixante-dix et quatre-vingt s'explique, en premier lieu, par la dictature et son contrôle, par l'augmentation du nombre d'étudiants, de leur lutte contre les projets de loi de réduction des dépenses publiques d'éducation et contre le racisme.

Agrandissement : Illustration 12

Les étudiants seront la cible privilégiée pour le recrutement du PCP-SL et du MRTA. Avant les années 1980, il y avait une forte activité clandestine du PCP-SL dans les syndicats d'étudiants des universités du Pérou. À Lima, seront ciblées deux universités publiques, à San Marcos, La Cantuta et l'UNI, à proximité d'un bidonville. Cela étant, à Lima, les mouvements contestataires ne manquaient pas et la concurrence y était rude ; et de fait, de nombreuses jeunes recrues provenaient de collectifs anti-fascistes [Pukallacta] et des mouvements féministes ; elles occuperont d'ailleurs, au sein de la direction du PCP-SL et des commandos armés, une place aussi importante que les hommes. Des nouveaux militants/étudiants, devant assurer la propagande et par la suite, rejoindre les détachements militaires. Les étudiants offrent leur savoir à la révolution selon leurs compétences ; ceux de chimie, par exemple, fabriquent les bombes explosives, les littéraires assurent la rédaction des articles des journaux ou des tracts, les architectes assurent la planque du matériel, etc. Une des principales activités sera également d'assurer des cours dans les écoles des barriadas ; de plus, pour les adolescents de famille pauvre, les délinquants, des écoles techniques les forment à un métier dans les propres associations de "façade" créées par le PCP-SL. Cette activité d'aide peut également être un moyen pour infiltrer les barriadas et servir de centre de propagande et de recrutement. À Cantuta, les étudiants enrôlés sont entraînés à des tâches militaires, et l'université sera pendant un temps une cache d'armes et d'explosifs, de fabrication de tracts : une grave erreur qui permet à la police le démantèlement de réseaux.

Agrandissement : Illustration 13

Agrandissement : Illustration 14

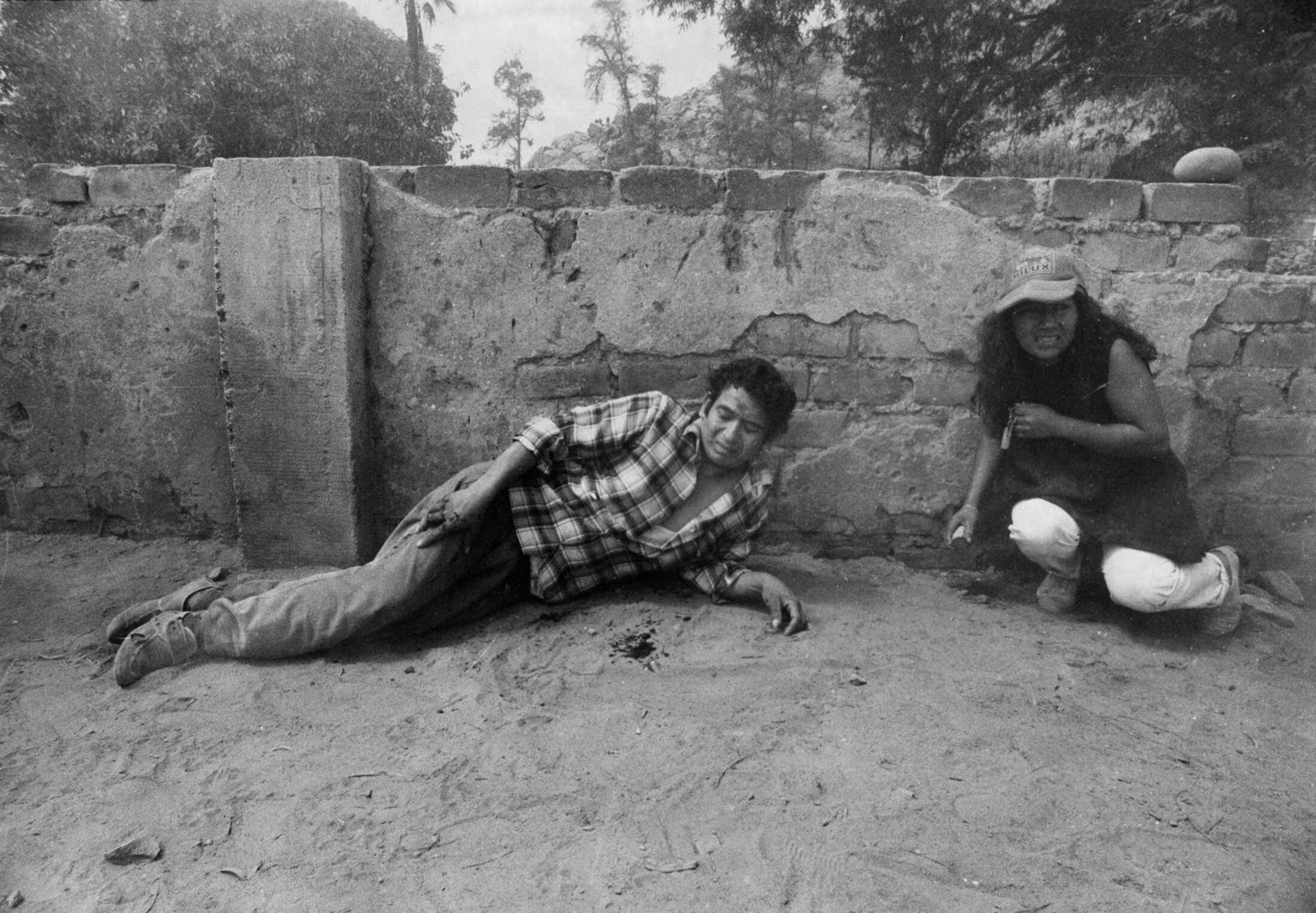

Les universités seront considérées par les forces contre-insurrectionnelles comme des citadelles de la subversion, des nids de terroristes et feront l'objet d'une surveillance acharnée, de perquisition policière, de raids massifs ; la police n'hésitait guère à faire disparaître professeurs et étudiants par trop suspects. Depuis la fin des années 1980 et surtout après le coup d'État du 5 avril 1992, le « FujiChoc », une centaine d'étudiants et d'enseignants seront exécutés par des groupes paramilitaires. A Lima, l'exécution de neuf étudiants et d'un professeur à la Cantuta marque les dérives militaire et policière comme étant une preuve de la responsabilité du politique dans les violations des droits de l'Homme.

LE MONDE OUVRIER et SYNDICAL

Plusieurs phases délimitent les différentes stratégies adoptées par le PCP-SL concernant le monde ouvrier urbain et les syndicats. Avant le déclenchement de la révolution, en 1980, le principal objectif est, bien sûr, de faire connaître le PCP-SL – mouvement contestataire parmi tant d'autres – et de recruter de nouveaux militants/ouvriers. Pour cela, un organisme est créé par le PCP-SL en 1976, le Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas(MOTC), responsable du recrutement des ouvriers et de la conception des actions. Les premières actions sont la distribution de tracts à la sortie des usines.

Dans la seconde phase, à partir de 1983, le PCP-SL, dans le cadre de la réorganisation du parti, adopte une stratégie plus ambitieuse et se dote d'un nouvel organisme : le Movimiento Revolucionario de Defensa del Pueblo (MRDP).

La troisième phase, à partir de 1987, qui correspond à l'extension des zones de guérillas rurales, la stratégie du PCP-SL prend un virage plus offensif dont l'objectif est simple : prendre la direction des syndicats ; qui consiste dans un premier temps à s'infiltrer et à dénigrer les dirigeants, et notamment ceux de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), en les accusant d'être des collaborateurs, des conciliateurs réformistes au service du gouvernement et du capitalisme, tout en cherchant à capturer de nouveaux militants ; puis, de proposer de nouvelles revendications, plus radicales, par un travail quotidien de propagande : distribution de tracts, discours à la sortie des usines, etc., exigeant une remise en cause de l'ensemble des accords signés entre les syndicats historiques et le patronat. Le succès de cette entreprise est très variable mais la nouvelle génération d'immigrants ruraux y sera sensible car la crise économique à cette période est particulièrement éprouvante : le chômage s'amplifie, les licenciements nombreux qui affectent l'ensemble des industries, de Nissan à Bata. Le PCP-SL privilégiera ainsi la confrontation directe, les manifestations, les grèves, les grèves générales illimitées, et tentera de radicaliser les mouvements de grève des syndicats. Le but était d'utiliser les syndicats comme des «pourvoyeurs» de la «guerre du peuple».

En avril 1988, le PCP-SL créé une « façade » - légale - syndicale, le Comité de Lucha de Obreros y Trabajadores Clasistas de la Carretera Central (CLOTCCC). En parallèle, le PCP-SL, infiltre massivement les syndicats des usines Nylon, FAM, Atlas, COPE, Tabacalera Nacional, Bata, Tejidos La Unión y Pelikán ; et tente de gagner la direction en alliance avec des groupes radicaux qui préconisent la grève générale. Dans ce contexte, le Movimiento Revolucionario de Defensa del Pueblo (MRDP) lancera à de très nombreuses reprises des appels à la grève générale illimitée, à des manifestations de masse et à la grève armée ; qui seront le plus généralement suivies par plusieurs syndicats mais sans jamais atteindre un grand nombre la population. Puis, par la suite, comme en Italie quelques années plus tôt, des opérations de sabotage sont organisées, destinées à arrêter la production d'une usine ; des contremaîtres sont menacés ou punis, des dirigeants d'entreprises et de syndicats sont intimidés ou assassinés.

Bilan

D'une manière générale, certains syndicats adopteront et seront sous l'influence directe du PCP-SL, par force ou par conviction ; tandis que d'autres s'en détourneront, préférant la conciliation plutôt que la confrontation, et la violence. De même pour les ouvriers qui élisent leurs représentants syndicaux. Le style autoritaire et conflictuel des CLOTCC, l'élimination physique de dirigeants syndicaux, ne lui assurent aucune victoire significative lors des élections. Par exemple, l'assassinat par le PCP-SL, le 31 octobre 1989, de Enrique Linares Castilla, leader de l'Union des travailleurs de l'usine de textiles L'Union, membre du PUM [Parti de la Gauche], opposé à la grève armée, ne sera guère apprécié par les syndicalistes et les ouvriers. Pire encore, l'élimination physique des dirigeants de cette usine, en juin 1991, finira de discréditer le PCP-SL, mettant ainsi en évidence la divergence totale entre les intérêts des syndicats et ceux du PCP-SL dans la zone Est de Lima.

Le résultat final semble avoir été la destruction du mouvement syndical, du tissu le plus contestataire et non-violent, par l'élimination des syndicalistes les plus actifs, sans avoir satisfait pour autant les revendications des ouvriers.

LES BARRIADAS

C'est à propos des actions du PSP-SL dans les bidonvilles que s'exprime au mieux la presse et les auteurs de la pensée bourgeoise et réactionnaire, qui insistent sur le fait que le développement exponentiel des bidonvilles de Lima est la conséquence directe de la guérilla rurale qui entraîna l'exode des populations – fuyant les sévices des révolutionnaires - vers la capitale... Oubliant intentionnellement les actions anti-subversives des forces armées concernant le massacre de population, son attitude soupçonneuse envers les jeunes des villes de province, et les déplacements forcés d'habitants de villages entiers vers les camps de réfugiés des villes ou les bidonvilles de Lima. Au-delà, des études démontrent également une migration accrue de jeunes ruraux désirant abandonner la – rude - vie paysanne pour intégrer les études universitaires – une des seules chances de réussite sociale au Pérou - ou pour simplement vivre en ville. On peut noter que la migration des populations rurales vers la capitale qui avait débuté bien avant la guerre, continuera même après la fin de la guerre.

Agrandissement : Illustration 15

Rappelons ce chiffre : en 1981 – c'est-à-dire peu après le commencement de la guerre - le recensement de la population de Lima estime à environ 1,200,000 de personnes survivant dans les barriadas [ce terme englobe les Pueblos jóvenes et Asentamientos humanos] sur une population de 4,600,000 habitants.

Il n'y a pas de barriadas type : les plus anciens, proches du centre ville et des zones industrielles sont constitués de baraques consolidées enchevêtrées à des maisons ouvrières plus confortables, un chaos y règne mais le plus souvent, les habitants disposent de l'eau courante, de l'électricité voire des égouts. Les habitants ont le plus souvent un titre de propriété et bénéficient du droit de vote. Ce qui n'est pas le cas pour les plus récents, au contraire, qui ne disposent d'aucune infrastructure. L'invasion est une occupation illégale de terrains – public ou privés -, faite par plusieurs centaines de personnes, parfois aidées par des organisations ou orchestrées sous l’égide de "professionnels" spécialisés dans l’occupation illégale ; mais, dans certains cas, elle peut être décidée ou autorisée par les autorités municipales, de la Province ou de l'État, voire naître de la volonté du Président. Dans ce cas, les habitants peuvent obtenir rapidement un titre de propriété, être aidés dans leur installation, bénéficier de premiers services sociaux, médicaux [dispensaire sous tente], de survie [camion-citernes d'eau, par exemple] et de transport [une ligne de bus peut modifier son parcours]. De même, le plan général d'organisation spatiale peut être fourni par les urbanistes des services administratifs de la ville ; il consiste à délimiter les quartiers, les îlots, et les espaces réservés à la communauté : routes, places, parc et squares [projetés], décharges, etc. ; le quadrillage est le modèle idéal. Le cas le plus courant, reste cependant l'occupation illégale de terrains... et la venue de la police venant les expulser ; plusieurs invasores trouveront ainsi la mort tout au long des années 1980, lors des interventions policières.

Agrandissement : Illustration 16

L'économie informelle

Des habitants pauvres qui dans leur grande majorité ne constituent pas – comme généralement dans d'autres pays – la main d'oeuvre de base du secteur industriel ; faute d'une industrialisation conséquente, d'une crise économique chronique et de la volonté – pour certains – d'échapper à une nouvelle domination salariale parfaitement injuste. Cela étant, certains barriadas les plus anciens, ceux situés à proximité des zones industrielles, étaient le refuge d'une population ouvrière que l'on estimait dans les années 1980 à environ 50 %. Les familles y accueillaient des parents venus faire fortune, fuyant les zones de combat ou désirant s'inscrire en université. Les nouveaux arrivants ont souvent pu être accueillis dans des bidonvilles déjà consolidés et obtenir des emplois par l'intermédiaire des parents ou amis qui les ont précédés. Ajoutons à cela que le système scolaire urbain absorbe une partie de plus en plus grande des jeunes ruraux et que la solidarité familiale trouve ici l'occasion de s'exprimer dans l'accueil des écoliers. Il faut savoir que les paysans se représentent l'instruction scolaire comme synonyme de " progrès " et d'ascenseur social. C'est pourquoi l'école constitue une revendication permanente au sein des communautés andines.

Agrandissement : Illustration 17

L'économie informelle est la seule solution de survie pour certains ; et pour d'autres une préférence par rapport aux conditions de travail salarié excessivement pénibles et au racisme des employeurs, à l'usine comme dans les bonnes familles bourgeoises. Selon la sociologue Marguerite Bey : "Malgré la précarité de leurs conditions de vie et de travail, dans l'économie informelle, les populations rurales immigrées en ville ne rentrent pas dans un processus de prolétarisation, mais cherchent plutôt à constituer des micro-entreprises individuelles ou familiales. En effet, la seule déficience du secteur industriel ne suffit pas pour expliquer cette détermination. Les motifs de l'exode rural fournissent une première explication : les paysans ne peuvent que rechercher en ville des conditions de vie et de travail qui ne reproduisent pas la domination subie dans les campagnes. De surcroît, la « mentalité paysanne » se caractérise avant tout par un esprit d'indépendance qui la rend peu apte à la prolétarisation. Enfin, les réseaux de solidarité et de clientélisme permettent souvent d'échapper à cette condition en offrant des emplois dans le secteur informel. Les vendeurs ambulants sont les plus nombreux. Dans une même famille (dont la taille moyenne est de cinq ou six personnes), il n'est pas rare de trouver le père occupant un stand de produits manufacturés dans un marché du centre, aidé de l'un de ses fils, le plus jeune vendant sucreries et cigarettes dans les artères commerçantes alentour, tandis que la mère confectionne et vend des plats cuisinés, des boissons ou des pâtisseries avec l'aide de l'une de ses filles, à moins qu'elle n'ait un stand de fruits et légumes dans le bidonville où réside la famille. Ces commerces alimentaires permettent en partie de nourrir la maisonnée à moindres frais, puisque les ingrédients sont achetés à prix de gros."

Luttes Urbaines

Les barriadas plus récents, éloignés du centre comme des zones d'activité, présentaient une population livrée à elle-même. Aucun miracle n'attendait les migrants en ville et l'accueil des populations urbaines fut plutôt hostile. Seule l'initiative des nouveaux arrivants pouvait surmonter des conditions défavorables, en reproduisant les méthodes et pratiques employées en milieu rural : occupation de terrains, édification de quelques logements précaires, défense commune de leur nouveau territoire et organisation des luttes urbaines. Elles seront ainsi nombreuses à Lima ; dans les secteurs pauvres de la capitale, elles engagent les habitants à revendiquer la construction de logements sociaux, à exiger la fourniture de services d'eau et d'égouts, d'électricité, de service des déchets, d'éclairage public, d'équipements publics notamment des écoles pour les enfants et des dispensaires. Des luttes qui consistent à organiser des manifestations, des actions légales auprès des administrations et à interpeller les élus municipaux ; notamment pour les revendications les plus importantes, qui concernent l'autorisation pérenne ou la légalisation d'occupations illégales, la municipalisation de barriadas et l'obtention de titre de propriété.

Agrandissement : Illustration 18

Parmi les nombreuses manifestations de masse, celle d'octobre 1980, engagent plus de dix mille habitants de 10 bidonvilles de San Juan de Lurigancho à défiler devant le Congrès, exigeant une solution immédiate au problème de l'eau et du réseau d'égouts ; celle de février 1981 parvient à réunir 20.000 manifestants sévèrement réprimée par la police, en blessant sept personnes.

Coopérative d'habitation

Les coopératives d'habitation correspondent à une des réponses faites par les gouvernements aux problèmes de l'urbanisme social ; elles s'inscrivent dans l'idéologie ultra-capitaliste de Hernando de Soto – que nous avons évoqué ci-dessus – des concepts urbain et architectural théorisés par l'architecte John Turner, et repris en partie, par la Banque Mondiale ; de même, l'auto-gestion, l'auto-construction, etc., seront les thèmes majeurs des partis politique de gauche.

Selon qu'elles soient issues et financées par le gouvernement, la municipalité, les organisations non gouvernementales, les partis politiques, les entreprises, les syndicats, etc, ou issues de la volonté d'un groupe d'habitants, les coopératives d'habitation prennent différentes formes organisationnelles, et les objectifs peuvent s'opposer. Mais l'idée commune est bien de mutualiser l'effort et les moyens financiers d'habitants, pour la construction de leur habitat et au Pérou, de leur barriada. Au Pérou, elles sont encore, d'une importance capitale et les partis politiques – de droite et de gauche – en font l'une des pierres angulaires de leur système clientéliste ; les coopératives – politisées, c'est-à-dire financées par un parti – sont le plus généralement créées dans le cadre d'une gouvernance – étatique, régionale ou municipale – et bénéficient d'avantages conséquents : octroi d'un titre de propriété, micro-aide financière, aide en nature, etc. Elles sont évidemment les plus recherchées des populations pauvres, mais pour pouvoir y prétendre, il doit s'agir de faire acte d'allégeance [vote, participation manifestation, propagande, etc.]. D'autres coopératives peuvent rassembler une population ayant les mêmes convictions politiques et le parti communiste organisera également ces propres coopératives, et peut obtenir les autorisations nécessaires, quelques avantages par le biais d'accords avec les municipalités dirigées par d'autres partis. De même pour les coopératives soutenues par des organismes religieux. Enfin, un groupe d'habitants peut juridiquement se constituer en coopérative, qui dépendra pour obtenir aides et autorisations, du bon-vouloir du politique.

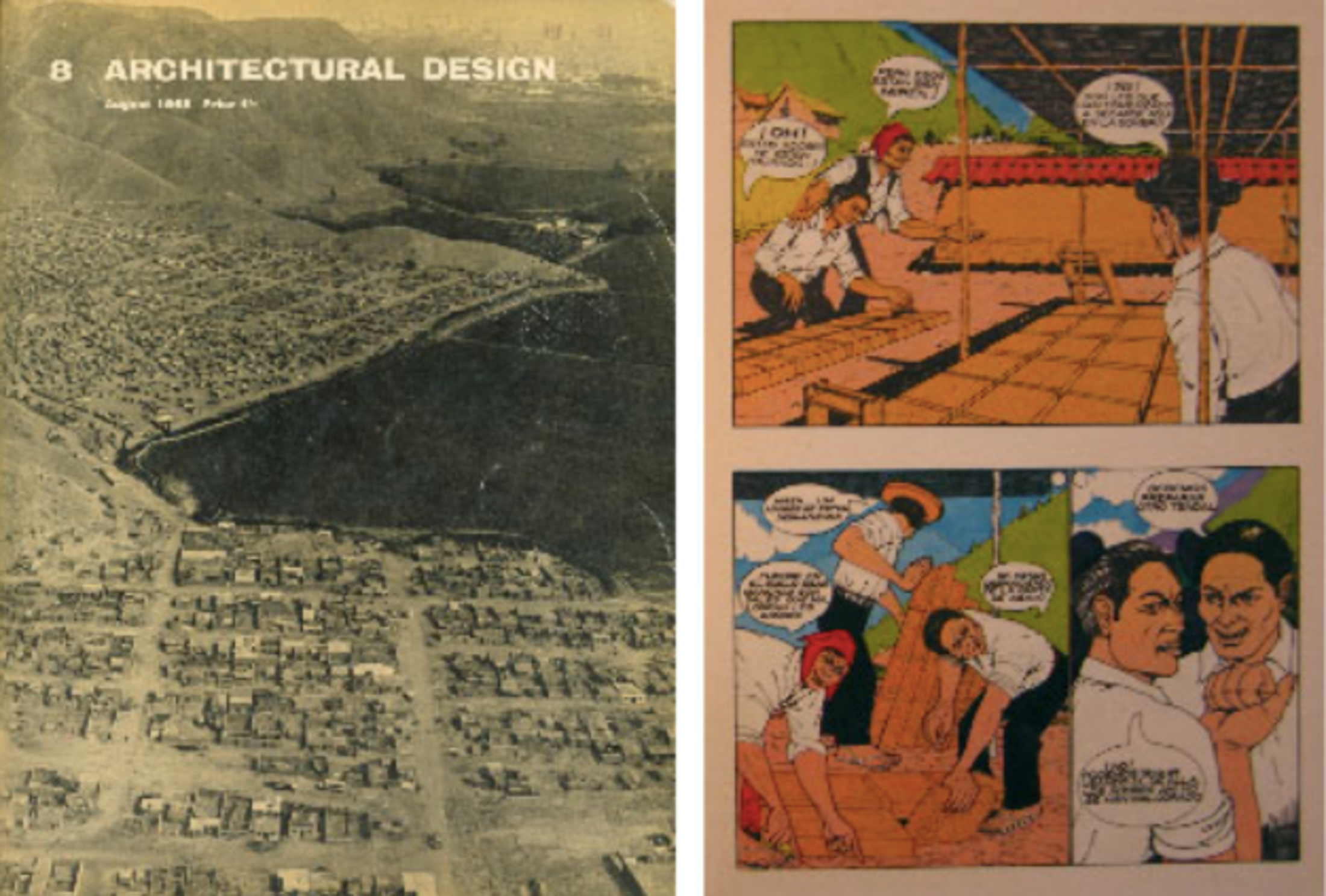

Une coopérative d'habitation ne s'arrête pas à la construction de maisons mais à la construction de toutes les infrastructures d'un nouveau quartier, et par la suite, à la mise en place, au financement et à la maintenance des services de survie [eau, électricité, santé, etc.]. Le plus généralement, contre l'octroi d'une terre [100 m² en moyenne], l'habitant est obligé de participer à des travaux d'intérêt public : construction de routes, de puits d'eau, de réseaux d'électricité, de toilettes publiques ainsi que des équipements publics [centres communautaires, écoles, cantines populaires, dispensaires, etc.]. Des travaux obligatoires qu'il doit effectuer en plus de son activité professionnelle et dans le meilleur des cas, l'ouvrier bâtisseur peut recevoir un pécule ou, certaines compensations. De même pour les femmes qui doivent effectuer des travaux d'intérêt général [balayage des rues, nettoyage des toilettes publiques, cantines populaires, etc.].

Un système fragile qui repose en grande partie sur non pas l'Etat mais les partis politiques : les coopératives entrent dans le jeu clientéliste de leurs conflits, de leurs accords, de leurs luttes pour leur hégémonie et ce, notamment en période électorale, puis post-électorale. Le changement politique d'une municipalité peut ainsi avoir comme conséquences, pour une coopérative, la diminution drastique des aides accordées au fonctionnement des services, de la distribution de vivres, des tracasseries administratives concernant l'octroi d'un titre de propriété, l'arrêt d'une ligne de transport en commun, etc.

Les barriadas peuvent être ainsi constitués d'une juxtaposition de secteurs dépendant de coopératives d'habitations provenant de divers horizons sur lesquelles s'agrègent d'autres secteurs informels parfaitement illégaux, des invasions non autorisées qui s'implantent pour pouvoir bénéficier des équipements de survie. À partir du milieu des années 1980, l'exode rural provoqué par la guerre, par les déplacements de population imposés par les forces armées , sera à l'origine de la recrudescence des invasions pirates illégales, composées des populations rurales les plus pauvres du Pérou, n'ayant pour la plupart que leur misère à offrir, perturbant considérablement l'équilibre fragile des barriadas constitués de longue date.

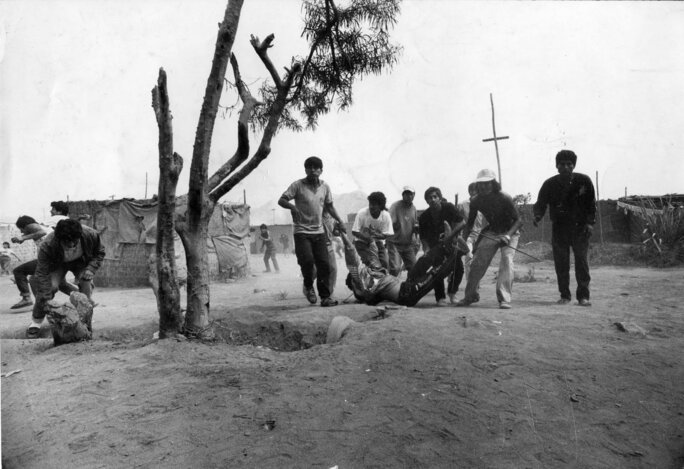

Il se passera alors quelque chose de terrible dans la société péruvienne, l'attitude violente – et ce en dehors de toute considération d'ordre politique ou partisane ou idéologique - des premiers habitants des bidonvilles à l'encontre des nouveaux arrivants : les recevant à coup de pierre, attaquant des groupes de migrants à l'aide de gourdins, menant des opérations de destruction de leur campement, volant ce qui était possible de voler, leur interdisant l'accès aux puits d'eau potable... Un témoignage comparait ces migrants à une nuée de sauterelles s'attaquant aux cultures de la communauté et qu'il convenait de les chasser par tous les moyens possibles.

Une situation non véritablement anticipée par le PCP-SL qui escomptait plutôt sur la plus grande solidarité entre les classes les plus pauvres de la société pour la formation d'une armée devant mener la « guerre du Peuple ». Cela étant, ce seront ces derniers migrants, déferlant par vagues successives qui constitueront, dans certains barriadas, leur plus grande force (mais l'inverse est possible dans d'autres cas), comme ce fut le cas à Villa El Salvador.

Tactiques subversives

Le PCP-SL adoptera pour son établissement dans les quartiers pauvres de Lima, les mêmes tactiques que celles utilisées pour les syndicats : prendre la direction des organismes d'aide occupant déjà le territoire, dénigrer ou éliminer les dirigeants et les élus pour mieux chasser les partis politiques adverses, condamner la corruption des fonctionnaires des services municipaux. Ainsi, le PCP-SL semble rivaliser avec la gauche et l'APRA pour le contrôle des secteurs populaires, et utilise des méthodes violentes pour forcer le retrait des groupes politiques. À l'inverse, le PCP-SL organisera de nombreux services devant venir en aide aux populations. La principale occupation concerne l'éducation et de nombreux étudiants ou jeunes diplômés donneront des cours gratuitement au sein d'organisations et dans ses propres structures dans les quartiers pauvres de la ville.

Le PCP-SL, garant de l'ordre social

L'abandon manifeste de l'État pour la ceinture de misère de Lima, concernant la police et la justice, sera l'occasion pour le PCP-SL de se substituer aux obligations d'une démocratie, avec des méthodes redoutables de punitions, d'exécution de criminels, marchands de drogue, voire d'élus et de fonctionnaires corrompus, couvertes par un discours moraliste et vertueux. Nous avons évoqué l'absence de moyens policiers conséquents dans les barriadas et la tactique des senderistas à les chasser. Faute de police, et grâce aux fonctionnaires corrompus, la présence des trafiquants, et notamment de cocaïne, l'importance de la délinquance armée, des gangs racketteurs, plaçaient certaines zones en état d'insécurité permanente. Le PCP-SL, afin de rallier les habitants à leur cause, adoptera, comme dans les zones rurales libérées, des mécanismes de légitimation en tant que garant de l'ordre social. Dans la plupart des cas, le PCP-SL mettra un terme aux activités illégales, chassant des barriadas, trafiquants, gangs, voleurs... Ainsi, par exemple, dans le quartier de l'Huascar, le PCP-SL éliminera deux trafiquants de drogue et bannira une famille de criminels notoires ; ici aussi, dans ce quartier, le PCP-SL était considéré avec la plus grande sympathie par le peuple ; ses militants pouvaient tranquillement aller et venir, discuter et boire quelques bières avec les habitants. De même, le PCP-SL organisera des actions destinées à aider les jeunes drogués et à combattre l'alcoolisme, véritables fléaux.

Les élus et la corruption

Le paysage politique des années 1980 et 1990 est marqué, au Pérou, par le déclin des syndicats et des partis politiques traditionnels. La victoire d’un indépendant à la mairie de Lima en 1989, Ricardo Belmont, puis l’accession à la présidence de la République un an plus tard d’un quasi-inconnu, Alberto Fujimori, [le célèbre romancier et politicien ultra-libéral Mario Vargas Llosa, candidat favori des médias est largement battu : 32 % des suffrages] sont les signes de cette évolution. Les districts populaires de Lima n’échappent pas à ce phénomène : quasiment tous les pueblos jóvenes élisent des candidats indépendants lors des élections municipales de 1993. Les catégories populaires, déçues par la politique de l’APRA (parti d’Alán García, président jusqu’en 1990), lassées de la corruption d’un monde politique qui selon eux ne représente plus leurs intérêts, se tournent vers des hommes de la société civile, éloignés du système politique traditionnel.

Le travail politique de propagande, au sein des barriadas était avant tout, de faire prendre conscience aux habitants, par des discours moralisateur, de la pureté idéologique du PCP-SL, contre la corruption des fonctionnaires et des dirigeants politiques. Car ici, dans ces quartiers, le PCP-SL était confronté aux partis politiques de la gauche, qui y étaient depuis les élections municipales de 1978, bien établis, et de nombreux dirigeants étaient élus dans plusieurs municipalités. Nombre d'entre eux seront contraint à la démission, ou à la soumission par le PCP-SL, qui à partir des années 1990, multipliera les assassinats de maires et d'élus de différentes tendances, ainsi que des leaders de la gauche qui s'opposaient à leurs actions dans les quartiers. Car le PCP-SL n'exigeait pas d'eux de rallier leur camp idéologique, mais plutôt – selon les districts – de l'aider, de ne pas s'opposer à leur présence, d'organiser des actions de solidarité lors des grèves armées ; ce dernier point étant le plus contesté par les élus de la gauche. Les élus municipaux qui refusent forcent l'admiration des populations tant leur vie est en danger, menacée par les groupes révolutionnaires : leur meurtre, pour certains, en feront des martyrs populaires, ou au contraire, leur approbation contre ceux par trop corrompus.

Associations d'aide, ONG

La crise économique des années 1980 a sollicité une fois encore la créativité des populations pauvres. Le pouvoir d'achat a subi des restrictions drastiques, les faillites ne se comptent plus, aggravant le chômage, et l'on observe, dans les bidonvilles, une formidable recrudescence des maladies liées à la sous-alimentation et au manque d'hygiène. Faute d'infrastructures et de réseaux d'eaux potable et usée, le choléra y sévit régulièrement. Dans ces conditions, de nouvelles stratégies apparaissent, dont la base est la collectivité locale.