La flânerie n’est jamais la raison de mes passages aux Halles. Je m’y déplace toujours avec un objectif précis : me rendre à telle boutique, aller nager le soir à la piscine, et depuis peu, aller au Madame Serfati Comedy club. Pendant des années, j’ai traversé ce gigantesque espace d’un pas rapide. A chaque fois, j’ai lorgné les lettres électriques trémières de la façade du Forum des images.

Je ne m’imaginais ni la diversité de la programmation, ni l’immensité de la salle dans laquelle je me suis installée ce soir-là.

L’œuvre de Tchinghiz Aïtmatov, traduite par Aragon, lue pendant l’adolescence, était la raison de ma présence. Après un certain temps passé dans une longue file d’attente, il y avait foule, je profitai du confort du fauteuil pour observer le public. La projection tarda un peu à commencer, le public s'installa tranquillement.

Je m’attendais à un auditoire composite. Il l’est souvent dans les manifestations culturelles parisiennes ouvertes à tous et dont le prix du billet d’entrée est largement abordable. Le public était homogène. Une majorité de femmes, d'âge que j’estimais jeune (entre 30 et 45 ans environ), semblant pour nombre d’entre elles, être venues en couple.

Djamilia, Djamilia, Djamila, Jamila. Je ferme les yeux. Ce prénom convoque les émotions. Mon esprit accueille toutes ses Djamila.

Une émotion vive, intime, accompagne toujours la Djamila familiale,

La tante maternelle, morte en couches en 1967 à 22 ans, à Farfar, village Aurassien, en Algérie (Willaya de Biskra),la sœur la plus proche de ma mère qui à 73 ans pleure toujours en racontant le déroulé de cette journée.

Un écheveau d’émotion trouble l’image des Djamila de l’Histoire de ma double appartenance. Djamila Boupacha, Djamila Bouhired, Djammila Bouazza, Djamila Amrane Minne. …Les Djamila de la guerre d’indépendance algérienne contre une France occupante, poseuses de bombes ou pas, torturées, violées par certains militaires français, élevées en muses, défendues, épousées par d’autres Français.es.

Avant la rencontre avec l’œuvre d’ Aminatou Echard, la Djamilia de Tchinghiz Aïtmatov suscitait peu d’émotion en moi. Elle se tenait à une juste distance culturelle, objet d’intéressement intellectuel.

Ah ! ce roublard d’Aragon et son fameux mot de préface “ sur le point de dire de Djamilia ce que j’en pense, j’hésite et pourtant, oui, pour moi c’est la plus belle histoire d’amour du monde “.

Les gens lisent-ils encore les préfaces? Cette phrase extraite de son contexte a été maintes fois recopiée, citée. Le lecteur qui s’y fie pour se plonger dans le roman, peut ressentir une certaine déception en refermant le livre.

Aragon, humaniste, poète, aurait écrit une phrase somme toute mondaine sans arrière-pensée ? Elle succède à la critique d’Aragon d’une nouvelle, “la plus belle histoire du monde “ de Rudyard Kipling qu’Aragon justement ne considère pas comme la plus histoire du monde. Le titre de Kipling ne prétendant pas ériger sa nouvelle comme la plus belle, que cherchait Aragon ?

Cette phrase n’a-t-elle pas poussé bien des lecteurs vers Djamilia? Et permis sa diffusion auprès d’un public plus large que celui auquel aurait prétendu le roman d’un écrivain kirghiz communiste, conseiller de Michail Gorbatchev, quelles que soient ses qualités littéraires.

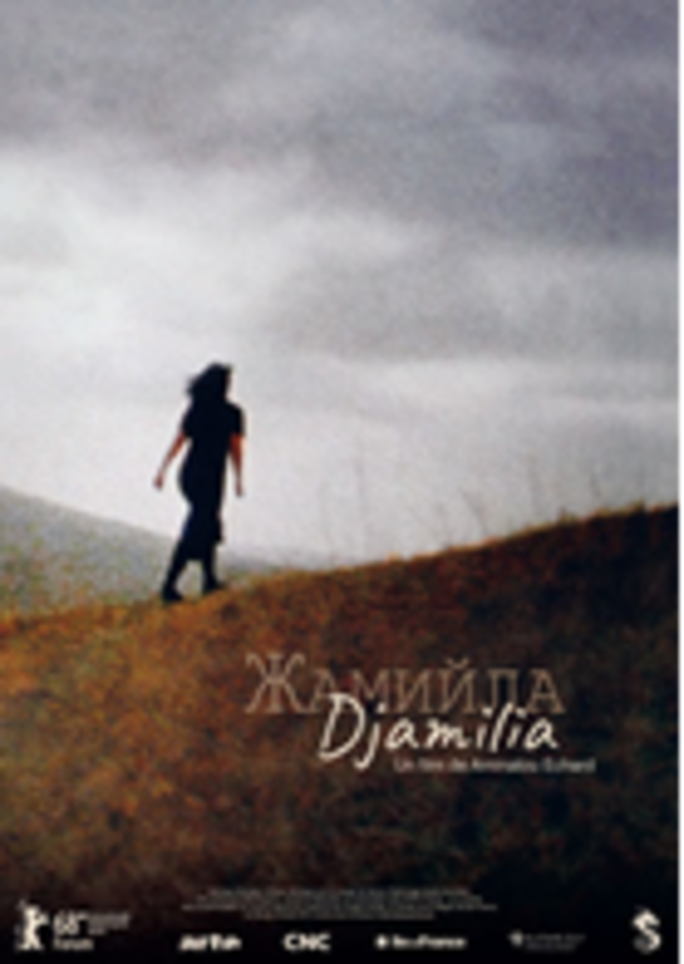

Le film est tourné en super 8. Aminatou Echard et son interprète vont à la rencontre de femmes Kirghizes grâce à Djamilia. Un matériau de médiation efficient à créer le lien.

Les voix des unes et des autres nous arrivent, entités sonores individualisées, souvent volontairement désynchronisées des images des femmes. J’aime dans ce travail sur le son et l’image, le bouleversement de la linéarité si rigide chez nous, en France.

Des extraits du livre sont lus. Des scènes d’une Djamilia se dirigeant avec une douce fermeté vers une direction lointaine incrustent à un rythme régulier le documentaire.

Les femmes interviewées ont des vies, des places, des âges très différents. Toutes partagent leurs points de vue sur ce personnage fictif, devenu héroïne nationale.

Je ne commenterai pas l’Histoire de Djamilia dans le texte de Tchinghiz Aïtmatov, il faut le lire : lire l’intelligence des personnages, la richesse de leur vie intérieure, la poésie dans leurs actes quotidiens, le lyrisme pastoral dans l’écriture qui décrit un monde rural amener à changer au contact du monde soviétique.

Du documentaire, mes souvenirs me font parvenir un grain d’image tamisé, des cadrages et prises de vues frôlant l’intime sans le dévoiler, des rideaux de cuisine, du pain sur une table, des noyers à la campagne...et leur voix.

Une langue, des sonorités, une traduction transmettant l’envie d’échanger, l’imagination, la réflexion des femmes, sur le patriarcat, les traditions. Ces traditions ne constituent pourtant pas un héritage du monde d’“avant ”.

Au moment où elles sont en contact avec Aminatou Echard,le monde d’avant immédiat, est le monde de l’URSS.

Ce monde, comme à l’image du monde rural des années 40 s’ « urssianisant » chez Tchinghiz avec les kolkhozs, les écoles, est un monde où la femme peut aussi étudier à l’université, bénéficier de places en crèches, de postes de recherches, de revenus propres.

Les femmes évoquent avec nostalgie ce monde. Ce monde me touche par ses modalités relationnelles. Oui, les relations familiales, de voisinages, humaines n’y sont pas pour autant bouleversées : l’interpersonnel ne se sclérose pas par exhaustivité des rapports où le lien serait légitime à se développer.

Car malgré les difficultés pour accéder aux femmes Kirghizes rapportées par les commentateurs de l'œuvre, le documentaire est dense : la relation avec une étrangère qui questionne sur le personnage central d’un vieux bouquin, se crée.

Une réalisatrice Khirkize, ne parlant pas français, souhaitant questionner sur une héroïne de la littérature française (mais alors laquelle ?), des femmes françaises, dans leur intérieur, verrait-elle les portes des foyers français s’ouvrir ?

Le monde décrit par les femmes me rappelle la République Démocratique Algérienne. Je parle précisément de cette accessibilité très tôt après l’indépendance à l’alphabétisation pour toutes les couches de la population, l’accessibilité aux études supérieures (aux dépens de l’artisanat algérien), à tous. Dans ma famille élargie algérienne, il y a toujours eu une branche aisée, bien avant l’indépendance (qui souffrira de la violente réforme agraire après l’indépendance). Les hommes y étudiaient. Après l’indépendance, les jeunes filles étudièrent aussi. Puis un peu plus tard les jeunes hommes et jeunes filles du reste de la famille, pauvres et plus pauvres encore, eurent accès au lycée, à l'université, aux cités universitaires.

Une révolution dont personne ne parle aujourd’hui.

Les femmes filmées, enregistrées par Aminatou Echard, parlent. Elles parlent des traditions cruelles réapparues après la fin de l’URSS et qu’elles aimeraient voir disparaître pour certaines d’entre elles, des relations avec leur belle-famille, des relations entre homme et femme.

Certaines parlent des conséquences dans leur vie de la chute de l’URSS : fermeture des crèches- des Départements de recherche universitaires avec disparitions de postes et emplois, fin de l’indépendance financière.

Ce discours sur l’apport des politiques des “Démocraties populaires “ aux statuts des femmes, à l’accès à l’université à tous, toutes, n’est pas un sujet auquel les médias classiques s'intéressent beaucoup. Un autre système que nos démocraties dites libérales, fonctionnant sur le suffrage universel est-il en droit de prétendre apporter ce type de progrès ? Quel que soit le degré de totalitarisme d’un système, amoindrit-il ces apports dans certains domaines de la vie des gens ?

Aminatou Echard n’est pas uniquement journaliste, ou elle ne l’est pas du tout. Elle est artiste. Elle partage par ce sensible documentaire un moment où diffuse « Cette relation de proximité avec le monde dans un mouvement permanent, où les relations importent plus que les choses elles-mêmes, est à l’image du rapport qu ’Aminatou entretient avec les autres, et de sa capacité d’aller à la rencontre de pensées et de sensibilités. » (André Avril, animatouechard.com).

Lors de mes voyages en Algérie, j'apprécie les moments partagés avec les cousines, dans leur intérieur, en promenade. Des instants suspendus sans destinée touristique, sans fonction consommatrice. Ces temps ont dans ma mémoire la même atmosphère que celle filmée par Aminatou Echard.

Je me souviens de la question d’une connaissance de voisinage à ce sujet :

“ Comment peux-tu passer autant de temps avec des personnes qui n’ont pas étudié ? En plus elles sont très religieuses, non ? puisque tu m’as dit que la majorité sont voilées ? Non ?

Elle considérait donc comme acquis le fait que les cousines d’Algérie devenues épouses, mères et n'exerçant pas toutes une activité salariale, n’avaient pas eu la possibilité d'accéder aux études. Ce qui était faux pour 90% d’entre elles. Dans ma région natale (oui, oui, j’y suis née), traditionnelle, les femmes sont souvent voilées, et font très souvent des études supérieures. Cette voisine jaugeait selon moi la valeur d’une relation au niveau d’études, aux croyances de ses protagonistes. La sidération étouffa la moindre réponse pertinente.

- Ah tu sais, je les connais depuis l’enfance…”

A la fin de la projection, ce 23 mars 2018, j’ai cru entendre des propos similaires.

Aminatou Echard, au doux visage et sourire, répond au public.

La première question d’une spectatrice, l’unique question non technique, artistique du public est la suivante (à quelques mots près) :

“ Comment ces femmes arrivent-elles à vous faire des réponses aussi développées, pertinentes, les avez-vous aidées à préparer leur réponse ?

Je trouve la question méprisante par rapport à la sincérité qui se dégage du film. La spectatrice ne semble pas méprisante avec la réalisatrice.

Sa question appuie ailleurs: elle a le ton de la voisine quand elle questionne la relation aux cousines. La majorité des femmes du film portent un foulard sur la tête.

Je me tortille sur mon siège. J'attends impatiemment la réponse de la réalisatrice, non pas tant pour l’écouter mais parce qu’ensuite j’ai la ferme intention de demander la parole pour déverser sur la spectatrice tout ce que je n’ai pas pu dire à la voisine.

D’une douce voix, d’un ton assuré et sans aucune agressivité, Aminatou Echard répond un simple :

- non".

Mes muscles se détendent.

Il n’y a rien à ajouter.

Merveilleuse Aminatou Echard, merci.

Z.Chaoui, 20/10/2021