I/Réduire le nombre de fonctionnaires: un débat à la pertinence limitée

Le nombre de fonctionnaires est un sujet régulièrement évoqué dans l’espace médiatique, notamment par ceux qui y voient une dérive à corriger. La fonction publique serait trop volumineuse et impliquerait une dépense publique intenable. Une baisse substantielle de fonctionnaires serait donc requise, voire la suppression de pans entiers de la fonction publique, via un basculement massif vers une contractualisation ou bien par abandons progressifs de missions qui seraient laissées au privé.

Souvent caricaturaux, les remèdes proposés sont par ailleurs alimentés par des comparaisons internationales réalisées sans aucune méthodologie et dont les conclusions sont pour la vaste majorité inexactes et ou trompeuses.

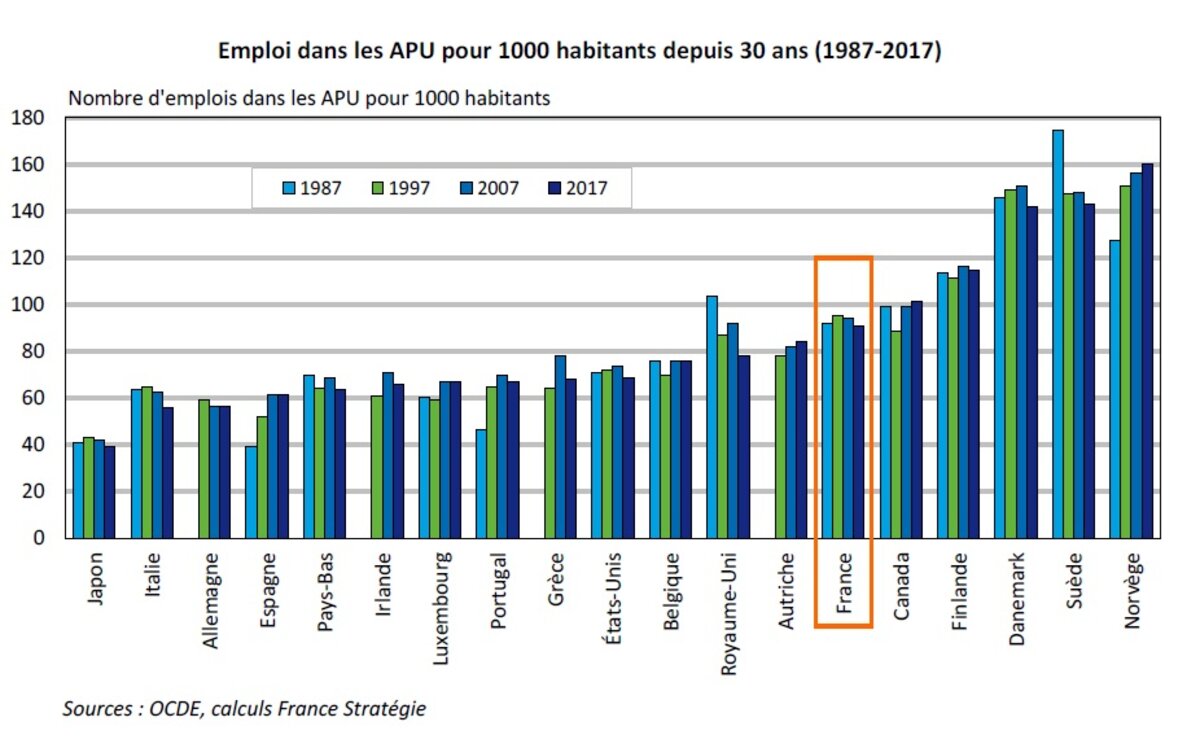

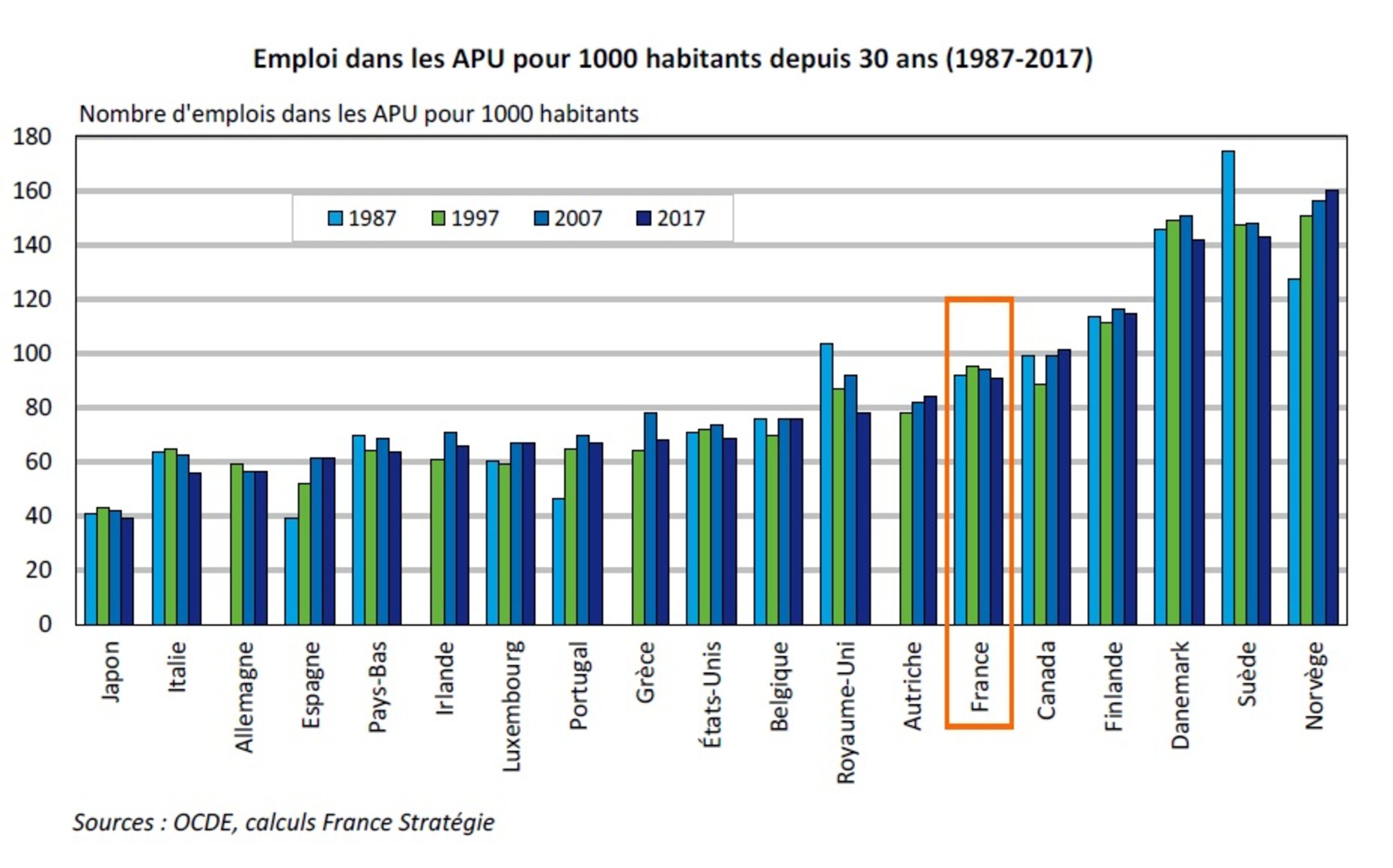

Pour entrer dans le sujet, rappelons d’abord quelques chiffres: en France en 2022, on recensait 5,70 millions d’agents publics dans les trois versants de la fonction publique (hôpital publique, territoriale et Etat). Parmi ces agents, on dénombrait 3 751 000 fonctionnaires (c’est-à-dire ceux titularisés en grande majorité après avoir passé un concours) et 1 258 000 contractuels de droit public, le reste étant composé des militaires ou des contrats spécifiques. En 2017 le taux d’administration (effectif des administrations publiques rapportés à la population) était évalué à 91,1 pour mille par France Stratégie, dans son tableau de bord de l’emploi public de juin 2020.

Ce rapport nous indique par ailleurs plusieurs choses: premièrement le taux d’administration est, en France, plutôt stable depuis une quarantaine d’années, avec une tendance à une légère diminution.

Agrandissement : Illustration 1

Deuxièmement, la France se situe dans la moyenne haute des pays de l’OCDE: elle est par exemple devant la Belgique et l’Autriche, mais derrière le Canada et la Finlande. Troisièmement, il existe autant de situations que de pays, avec de fortes variations du taux d’administration: le Japon fait état par exemple d’un taux très faible à 40 pour mille, tandis que la Norvège grimpe à 160 pour mille.

Cette variété s’explique par la pluralité des modèles d’administration, d’exécution des missions de service public, et de financement des politiques sociales et de santé. A titre d’exemple, si l’on prend le poids des dépenses directes de fonctionnement en pourcentage du PIB, la France se situait en 2015 dans une position intermédiaire/haute en comparaison des autres pays de l’OCDE. En revanche, lorsque l’on décompose cette dépense, on observe que la part relative aux consommations intermédiaires (sous-traitance/externalisation de missions) était assez restreinte en France (28% des dépenses de fonctionnement), alors qu’elle était élevée au Royaume-Uni (quasiment 50%). Au final, en 2015, le Royaume-Uni avait des dépenses de fonctionnement légèrement supérieures à la France, alors que cette dernière avait pourtant un taux d’administration plus élevé (91 pour mille contre 80 pour mille).

Les corrélations entre taux d’administration et dépenses ne sont donc pas si évidentes, de nombreux paramètres étant à prendre en compte.

Autre exemple, certains pays comme l’Allemagne ou la Belgique ont des faibles taux d’administration en ce qui concerne la santé publique. De prime abord, on pourrait penser que ces pays ont totalement privatisé leur système de santé, et ont trouvé un modèle leur permettant, via cette contraction du nombre de fonctionnaires, de réduire leurs dépenses. Or, on se rend compte que les dépenses publiques de santé de l’Allemagne et de la Belgique sont similaires voire plus élevées que celles de la France. La raison? Leur modèle de santé et leurs circuits de financement ont une plus faible gestion par le public mais subventionnent largement les soins et actes de santé réalisés par le privé.

On peut enfin noter, à la lecture de ce rapport, que le poids de l’administration dans la dépense publique n’est pas si élevé: la rémunération des agents représentait ainsi en 2017 environ un quart de la dépense publique. A l’inverse, les prestations sociales représentaient un tiers, et leur part dans l’augmentation graduelle des dépenses est substantielle.

De ces quelques éléments, trois enseignements:

- La fonction publique en France ne pèse pas de façon disproportionnée sur les dépenses publiques et répond à un modèle spécifique d’exercice des missions de service public. Supprimer des postes de fonctionnaires n’est pas synonyme d’économie systématique.

- Les comparaisons internationales sont complexes et n’ont de sens que lorsque suffisamment de paramètres sont analysés. Une lecture basée sur le seul taux d’administration n’a aucun intérêt, et encore moins une lecture basée sur le seul nombre de fonctionnaires.

- Au passage, les dépenses liées aux prestations sociales pèsent de façon substantielle dans la dépense publique, mais elles sont nécessaires si l’on veut maintenir un modèle redistributif et protecteur. La question est moins de savoir comment contracter les dépenses à tout prix mais plutôt de savoir comment augmenter les recettes, notamment avec le défi que va constituer la prise en charge d’une population vieillissante.

Au regard de ces éléments, on constate surtout qu’il n’y a pas d’évidence et qu’il n’y a pas un “bon nombre de fonctionnaires” idéal à atteindre. Il est en revanche des politiques qui peuvent, comme nous allons le voir, dégrader la qualité du service public.

II/ Transformer la fonction publique: entre perte de compétence et d’attractivité

Un des grands axes de la politique des gouvernements successifs depuis 2017 est celui de la transformation de la fonction publique, décrite comme archaïque et obsolète. Au-delà de ces discours récurrents, des nouveautés ont effectivement été introduites, notamment à travers la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, qui a permis l’élargissement des conditions de recrutement des contractuels, y compris sur des emplois de direction, ou encore la mise en place des contrats de projet.

Les anciens ministres Guérini et Kasparian avaient également plus récemment préparé le terrain pour un projet de loi visant à faciliter les licenciements, à supprimer le système de catégorie (A, B, C) et à favoriser la rémunération au mérite, avant de reculer et de voir l’agenda ministériel bouleversé par la censure du gouvernement.

Le cap général, plutôt explicite, est ici concrètement de faire muter la fonction publique sur le modèle du privé, via la massification des contrats, la suppression progressive des spécificités comme le système de carrière ou le recrutement par concours. L’objectif est aussi, selon eux, de parvenir à renforcer l’attractivité, la mobilité, et de gagner en productivité via de nouvelles techniques de management propres au secteur privé, et in fine de réduire la masse salariale.

Or, cette “rationalisation” ou “modernisation”, tend à l’inverse à produire des effets négatifs sur la qualité du service public. D’une part, on observe, avec l’augmentation du nombre de contractuels, le développement d’une nouvelle précarité. Recrutés plus souvent sur du temps partiel, ces nouveaux contractuels souffrent d’une quotité de travail réduite et donc de salaires compressés par rapport aux fonctionnaires titulaires. Promise notamment depuis la loi de transformation de 2019, la négociation salariale directe avec l’employeur public, cœur du bénéfice de la massification du contrat et devant ouvrir la porte à des rémunérations intéressantes en fonction du parcours ou de l’investissement, ne bénéficie par ailleurs qu’aux profils de cadres diplômés et recherchés.

Cette tendance, évidente, s’accentuera très certainement dans les années à venir en raison de la raréfaction des ressources budgétaires des collectivités, des hôpitaux et des services de l’Etat. Ainsi, la négociation du salaire ne sera une réalité que pour une poignée de profils, tandis que les autres iront vers une précarisation ou une stagnation de la rémunération.

D’autre part, l’arrivée de profils issus du privé pose des questions de préservation de la compétence, notamment dans la fonction publique d’Etat et territoriale. Intégrés sur des postes techniques ou d’encadrement, ces nouveaux agents, qui ne restent pas forcément dans le secteur public une fois leur contrat terminé, doivent être formés à l’environnement public, ses institutions spécifiques, son mode de fonctionnement, de gouvernance, ainsi qu’à ses aspects juridiques et financiers singuliers. Cette mise à niveau de connaissances, opérant sur un temps long, doit pourtant être reprise du début dès lors que le profil recruté retourne dans le privé et laisse sa place à un autre.

Enfin, qu’il s’agisse du gel du traitement des fonctionnaires titulaires ou de la précarisation des contractuels, la fonction publique, à l’inverse de l’objectif affiché des gouvernements actuels, devient de moins en moins attractive. Les concours, de plus en plus délaissés, ne permettent plus d’assurer une sélectivité suffisante des agents recrutés par cette voie, et permettent de moins en moins de pourvoir les postes ouverts. En effet, non seulement les rémunérations, à quotité de travail égale, sont moins intéressantes que dans le privé et le sont de moins en moins; mais désormais, le contrat, qui tend à se massifier, n’offre plus l’argument d’une sécurité renforcée de l’emploi. De fait, la fonction publique tend à devenir une forme de marché secondaire, sans avantage comparatif, ce qui n’est pas sans poser, à terme, de graves problèmes de recrutement, d’organisation et de compétence.

III/ Recentrer les missions sur le contact à l’usager?

Dans la critique générale et ambiante de la fonction publique, un autre angle consiste à dénoncer une administration qui se serait au fil du temps bureaucratisée, “soviétisée”, avec des effectifs dédiés à des tâches purement administratives, sans aucun contact avec l’usager. Dans cette logique, il conviendrait d’opérer un recentrage sur les missions de service public qui impliquent un contact avec l’administré: professeur, agent d’accueil, policier, infirmier, juge. Le reste des effectifs serait quant à lui superflu, ou ne serait plus nécessaire si l’on se donnait la peine d’une grande réforme de débureaucratisation.

Ce discours, relayé jusqu’au sommet de l’Etat, relève pourtant d’une forme de populisme, qui marque une méconnaissance assez profonde du panel des missions composant les fonctions publiques.

Bien évidemment, si les missions en contact avec l’usager sont essentielles, il existe aussi de nombreux programmes, compétences et politiques publiques à décliner. On l’a vu, l’Etat a besoin, dans ses ministères, d’une ingénierie administrative forte pour mettre en œuvre et conseiller. L’abandon de ces missions aux cabinets de conseil, à la fois très chers (on parle de marchés à plusieurs milliards d’euros ces dernières années) et peu compétents (absence d’expertise hors du champ privé), plaide au contraire, pour des raisons de qualité de la décision, d’indépendance et de coût, pour une administration forte aux profils expérimentés.

Il en est de même pour ce qui concerne les collectivités territoriales, qui ont récupéré, depuis la décentralisation dans les années 80, de nombreuses compétences en matière d’urbanisme, d’aménagement, d’énergie ou d’environnement. Les départements ont dû ainsi se doter d’une ingénierie spécifique pour gérer l’important volet social dont ils sont attributaires, mais aussi pour ce qui concerne la voirie départementale ou les espaces naturels sensibles (ENS). Les communes et établissements publics de coopération intercommunaux (communautés d’agglomérations, métropoles…) sont également invités à mettre en œuvre des politiques essentielles en matière d’énergie (réseaux de chaleurs urbains, stations de recharges de véhicules électriques, gestion des déchets), d’urbanisme, de plans climatiques et de mobilité propre à l’échelle locale, et sans lesquelles une grande partie des politiques publiques et des stratégies nationales ne pourraient tout simplement pas être effectives.

Or, ce travail ne peut être réalisé qu’avec une ingénierie performante, capable de sécuriser les projets publics sur le plan technique et juridique, et capable de prendre en compte une forte demande citoyenne de participation à la décision. Ce travail ne peut en outre pas être privatisé: qui imaginerait une société privée décider de l’urbanisme d’une ville, de sa politique d’énergie et de son aménagement? Ces éléments, d’intérêt général, doivent nécessairement ressortir d’un choix et d’une mise en œuvre démocratique.

Ainsi, opposer une fonction publique pertinente et vitale, au contact de l’usager, et une autre bureaucratique et superficielle, n’a pas de sens. A l’heure, notamment, des impératifs liés à l’environnement, au climat et à l’énergie, la fonction publique doit pouvoir se doter d’écologues, de spécialistes en gestion de l’eau, en énergies renouvelables et en urbanisme pour repenser les villes de demain.

Pour autant, il n’est pas interdit de penser à des pistes d’améliorations, à condition de le faire de façon sérieuse et en prenant en compte la réalité du terrain.

IV/Le “mille-feuille administratif”, entre caricatures et pistes d’amélioration

L’expression de “mille-feuille administratif” existe depuis bien longtemps en France. Souvent utilisée pour critiquer le système administratif français, qui serait complexe et inefficace, elle revient souvent sur le devant de la scène politique et médiatique, comme en atteste par exemple le rapport Ravignon de 2024. Porté par Boris Ravignon, ancien élu Les Républicains qui s’est depuis rapproché de la coalition macroniste, ce rapport chiffrait un coût de l’enchevêtrement des compétences et des normes estimé à 7,5 milliards d’euros, et proposait diverses mesures de rationalisation, dans la veine de celles portées ces dernières années (et dont les effets n’ont pas réellement été au rendez-vous). Sans même parler du “coût des normes”, dont la mise à l’agenda politique renvoi en parti à ce que Thomas Perroud appelle la légalité néolibérale (et dont le sujet mériterait d’être traité à part), la question du croisement des multiples compétences entre les différentes échelles d’action publique n’a pas de réponse évidente et n’est pas si aisée que cela.

En effet, il serait simpliste de croire que l’action publique peut être découpée en blocs de compétences distincts et hermétiques entre eux. C’est notamment ce que met en avant le chercheur en droit public Vincent de Briant qui, dans son article “la coadministration dans le domaine de l’environnement”, relève que ce phénomène, qu’il prenne la forme implicite de partenariats, de concurrences ou de télescopages, est consubstantiel à une organisation décentralisée et déconcentrée. Car non seulement il est difficile d’imaginer des compétences entières et indépendantes les unes des autres, qui seraient octroyées à un seul niveau d’action (la voirie en est un bon exemple), mais il est également impensable de mettre en place une telle segmentation sur des objets tels que l’environnement ou la gestion de l’eau, qui font largement fi des limites administratives. Vincent de Briant rappelle donc que, même si des améliorations peuvent être apportées, le partage des compétences est un mode normal de l’exercice de l’action publique, et qu’il convient plutôt de diriger l’effort vers le renforcement de la coordination, des systèmes de gouvernance et le développement du principe de subsidiarité. Cette proposition ne règle certes pas clé en main les problèmes qui peuvent se poser, mais elle part au moins d’une réalité de terrain sur laquelle il est possible de construire des solutions.

En revanche, et pour évoquer des pistes plus explicites en matière d’organisation territoriale, la question du nombre de communes reste un sujet d’actualité intéressant. Selon un référentiel de la commune rurale dont le découpage n’a jamais été fondamentalement remis en question, à la fois pour des raisons politiques, historiques, et culturelles, les communes françaises se sont maintenues en entités administratives au périmètre réduit, et qui plus est nombreuses (plus de 35 000 jusqu’à encore récemment).

Pourtant dès 1971, le législateur a tenté de s’atteler à la tâche avec une première loi introduisant la possibilité de fusion entre communes. Couronnée d’un faible succès, cette loi a été par la suite remplacée par un nouveau dispositif en 2010, complété en 2015 et 2019 pour inciter au mieux les fusions. C’est d’ailleurs au cours de cette décennie 2010 qu’une dynamique va s’installer, poussant le chercheur Romain Pasquier à évoquer une “révolution territoriale silencieuse”.

Cela étant dit, cette dynamique observable à l’époque ne paraît pas s’être installée dans le temps: les chiffres disponibles parlent de seulement 71 fusions de communes entre 2021 et 2024, ce qui est plus que résiduel au regard du total de communes en France (34 875 en 2025).

Pourtant, ces fusions peuvent produire des effets intéressants, dans un contexte de raréfaction des ressources financières et de complexification dans l’exercice des compétences. Comme le note une étude réalisée pour le compte de l’Association des Maires de France,

“La réduction des dotations de l’Etat et l’impossibilité de compenser via le levier de la fiscalité locale génèrent pour partie la nécessité de la fusion. Elle permet en outre de réaliser des économies d’échelle sur les charges à caractère général et le personnel à niveau de service public équivalent, voire de l’améliorer grâce à l’harmonisation sur le service le plus développé au sein des communes regroupées. Par ailleurs, la création de la commune nouvelle permet également de renforcer la spécialisation des agents, d’internaliser des compétences permettant de dégager des marges de manœuvre. Elle permet d’offrir grâce à celles-ci de nouveaux services à destination des usagers tout en améliorant la fonction de conseil sur certaines tâches demandant potentiellement un degré important de connaissances (urbanisme, montage de dossiers de subventions…)”.

Meilleure maîtrise des compétences, plus de poids dans le dialogue avec l’intercommunalité, économies d’échelles… La fusion pourrait, dans les territoires ruraux, créer des bénéfices à court et long terme, tout en ayant un impact positif sur l’organisation territoriale dans son ensemble au fil du temps. Cela nécessite en revanche, et à mon sens, de mettre en place deux démarches incitatives complémentaires:

- D’une part une simplification du processus tel qu’il existe actuellement. Pensé comme une fusion “à la carte”, avec plusieurs options créant des régimes différents et des règles temporaires, celui-ci mérite plus de clarté et d'homogénéisation.

- D’autre part, un (véritable) accompagnement par l’Etat des communes rurales s’avère primordial. Certains maires peuvent en effet se retrouver seuls à porter le projet, en l’absence d'ingénierie administrative disponible dans leur commune.

Ce levier, vecteur potentiel d’amélioration, d’efficacité et d’économie pour les collectivités, doit cependant être activé à l’écart des logiques purement comptables et réductrices qui, en faisant de la fonction publique une obsession, menacent la qualité du service public et son bon fonctionnement.

Principales sources:

- "Fonction publique, chiffres clés 2024", direction générale de l'administration et de la fonction publique

- "Fonction publique : le gouvernement abandonne le projet de suppression des catégories de fonctionnaires", Maire Info, édition du 8 novembre 2024

- "Contractuels/fonctionnaires : les raisons des écarts de rémunérations", La Gazette des Communes, 13 novembre 2019

- "Contractuels : un salaire en moyenne moins élevé, mais des perles rares plus chères", La Gazette des Communes, 17 novembre 2020

- "Tableau de bord de l'emploi public, situation de la France et comparaisons internationales", France Stratégie, éditions décembre 2017 et juin 2020

- "Une nouvelle illustration de la légalité néolibérale : le pouvoir de dérogation des préfets", Thomas Perroud

- Pasquier, R. (2017). Une révolution territoriale silencieuse ? Les communes nouvelles entre européanisation et gouvernance territoriale. Revue française d'administration publique, 162(2), 239-252. https://doi.org/10.3917/rfap.162.0239

- Wollmann, H. (2017). Les réformes du système local dans les länder allemands : entre communes fusionnées et intercommunalité. Revue française d'administration publique, 162(2), 313-326. https://doi.org/10.3917/rfap.162.0313.

- De Briant, V. (2013). La coadministration dans le domaine de l’environnement Un levier inattendu pour la clarification des compétences. Revue juridique de l’environnement, spécial(5), 27-40. https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2013-5-page-27?lang=fr.