Alors que s’est ouverte en ce mois de Décembre 2017 au Sénat la Conférence de Consensus visant à travailler sur l’avant-projet de loi ELAN, texte qui sera présenté au parlement au 1er trimestre 2018 et que dans le même temps, vont entrer en application au 1er Janvier 2018 des dispositions relatives au logement social de la loi dite « Egalité et citoyenneté » du 27/01/2017, j’aimerais attirer votre vigilance sur 2 thématiques liées au logement des personnes handicapées dans le secteur du logement social :

- Le droit au maintien dans les lieux

- Le supplément de loyer de solidarité

Les tensions fortes sur le secteur de l’immobilier résidentiel, en particulier dans les zones où l’offre de logement à coût abordable est très insuffisante par rapport à la demande de logement, ont conduit loi après loi le législateur à « durcir » les règles pour accroître la mobilité dans le logement social et la loi ELAN à venir ne paraît pas, au vu de l’avant-projet de loi, déroger à cette tendance de fond :

- La loi dite « égalité et citoyenneté » du 27/01/2017 a permis déjà de réduire le seuil de dépassement des plafonds de loyer (de 200% à 150%) pour activer la perte du droit au maintien dans les lieux, et d’augmenter les plafonds de loyer pour les ménages payant un SLS (loyer principal + SLS plafonné à 30% du RFR contre 25% auparavant, soit une hausse de 20% !) surenchérissant de facto la charge locative.

- Le PLF 2018 dans sa version initiale prévoyait dans son article 52 alinea 9 de déclencher le calcul de SLS dès le premier euro de dépassement du plafond alors qu’il était jusqu’alors calculé à partir d’un dépassement de 20%. Fort heureusement, des parlementaires que je remercie ici, ont su convaincre par leurs amendements de la nécessité de suppression de cet alinéa 9.

- L’avant-projet de loi ELAN se donne encore pour noble ambition dans son article 25 (rédaction en cours de discussion à ce jour) de réformer la politique des loyers en étudiant une réforme de la fixation des loyers pour que ces derniers soient davantage lies aux capacités financières des ménages et non aux financements d’origine, tout en créant des mécanismes pour favoriser la mixité sociale. Pourtant, un œil sur le protocole d’accord signé par le Gouvernement avec certains bailleurs permet de voir dans son chapitre I que les pistes crédibles restent toujours les mêmes (extrait ci-dessous).

La tendance de fond est donc clairement d’accélérer le départ des logements sociaux des ménages dépassant les plafonds de ressources, en raccourcissant les délais de droit au maintien dans les lieux et en surenchérissant le supplément de loyer de solidarité. Certes, un loyer « dissuasif » pour les locataires dépassant très fortement les plafonds de ressources et qui pourraient se loger aisément dans les conditions du marché n’est pas inutile dans les zones les plus tendues. Mais il me semble qu’appliquer un surloyer élevé pour ceux qui dépassent de peu ces plafonds va pénaliser des familles relativement modestes de manière injustifiée. Or ce n’est pas en stigmatisant les classes moyennes que l’on répondra aux besoins des catégories plus défavorisées, mais en renforçant la production de logements sociaux (en particulier pour les plus modestes : PLUS et PLAI) et dans le même temps mettre en place les dispositions à même de réduire le prix des loyers dans le secteur privé. Au contraire, les envoyer vers le secteur privé où les loyers ont atteint des niveaux exorbitant, c’est les fragiliser encore plus et augmenter le risque de déclassement.

Mais là n’est pas le propos. J’aimerais que par votre influence, votre droit d’amendement, votre droit d’interpellation de l’exécutif vous teniez compte d’une catégorie de personnes silencieuses : les personnes handicapées. Je veux ici vous en convaincre.

1 Sur le prix du loyer et le calcul du SLS

1.1 Principes et constats

Les loyers sont actuellement déterminés en fonction du type de financement du logement (PLAI, PLUS, PLS, etc..), et sont un outil très efficace de modulation de la mixité sociale, en permettant la cohabitation des classes moyennes et modestes dans les mêmes ensembles immobiliers. En outre, déterminés en amont de la construction, ils permettent aux bailleurs de calculer le plan de financement du projet. Ce mécanisme fait ses preuves au quotidien.

Le SLS est régi par les articles R441-19 à R441-28 du CCH pour la partie règlementaire et L441-3 à L441-15 pour la partie législative.

Un supplément de loyer de solidarité (SLS) peut être réclamé au locataire dès lors que ses revenus excèdent les plafonds de ressources exigés pour la catégorie de son logement. Dès que le bailleur constate un dépassement de 20 %, il applique le SLS. Le SLS est calculé en fonction :

- de la surface habitable du logement (SH),

- d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources d'attribution d'un logement locatif social (CDPR),

- d'un montant en euros au m² de surface habitable intitulé supplément de loyer de référence (SLR). Ce montant est fixé selon la zone géographique de localisation du logement.

Le montant mensuel du SLS est obtenu selon la règle de calcul suivante : SLS = SH x CDPR x SLR et un plafonnement est fait en sorte que le SLS ajouté au loyer en principal ne dépasse pas 30% du RFR du ménage.

1.1.1 Sur les plafonds de ressource :

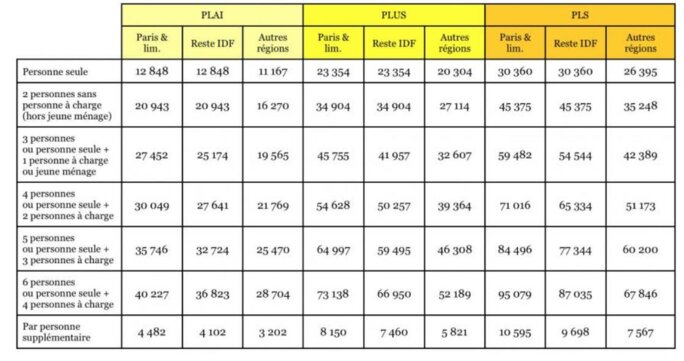

Ils sont fixés par l’arrêté du 29 Juillet 1987 (annexes I et II) et dépendent de la composition du ménage (article 2 du même arrêté) :

Agrandissement : Illustration 1

Agrandissement : Illustration 2

Point notable, l’article 4 du même arrêté ajoute que « les conditions de ressources doivent être appréciées au regard des seules ressources du demandeur, lorsque celui-ci est fiscalement à la charge de ses parents ou rattaché à leur foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts, au titre de l'année de référence. » Cette référence au CGI permet ainsi qu’une personne handicapée est réputée à charge quel que soit son âge.

1er constat : la définition des ménages ainsi constituée montre de fait un reclassement dans la catégorie supérieure pour une personne seule ayant au moins une personne à charge (que cette dernière soit handicapée ou non d’ailleurs), ce qui coule du bon sens.

2eme constat : une personne seule handicapée, ou un couple dont l’un des membres est handicapé, ou un couple avec au moins une personne handicapée à charge, ne bénéficie donc pas d’un reclassement dans la catégorie supérieure.

Ce deuxième constat réfute donc complètement l’assertion des ministres du logement successifs, qui en réponse aux questions écrites QE33957, QE23270, QE41357, QE22822, disent en substance que « les ménages composés d'au moins une personne handicapée sont classés dans la catégorie supérieure à celle d'un ménage de la même composition mais ne comprenant pas de personne handicapée. Ainsi, un couple, dont l'une des deux personnes est handicapée, sera classé non pas en catégorie 2 mais 3. Le calcul du surloyer, du fait du reclassement en catégorie supérieure des ménages composés d'au moins une personne handicapée, tient en conséquence compte de la présence de personnes handicapées au sein d'un ménage locataire du parc social. Il sera moins élevé. » D’une part, l’affirmation est erronée juridiquement parlant, d’autre part elle est de nature à entretenir une confusion car en l’état du droit seuls les ménages monoparentaux sont concernés par le reclassement.

1.1.2 Sur le CDPR et le SLR :

Ils sont régis par l’article R441-21 du CCH.

Le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitations à loyer modéré est calculé par lui en fonction :

1° Du coefficient de dépassement du plafond des ressources dont la valeur est de 0, 27 lorsque le dépassement est égal à 20 % ; pour chaque dépassement supplémentaire de 1 %, est ajoutée une valeur de :

- 0, 06 au-dessus de 20 % jusqu'à 59 % de dépassement ;

- 0, 08 de 60 % jusqu'à 149 % de dépassement ;

- 0, 1 à partir de 150 % de dépassement.

2° Du supplément de loyer de référence dont le montant mensuel par mètre carré habitable est fixé à :

- 2, 50 € pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes (zone 1 bis) ;

- 2, 00 € pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris et dans les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France (zone 1) ;

- 1, 00 € pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, dans les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu et dans les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France (zone 2) ;

- 0, 25 € pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et dans le reste du territoire national (zone 3)

3ème constat : Le CDPR par sa construction a un effet démultiplicateur par rapport au % de dépassement des plafonds de loyer et peut atteindre très vite un niveau très conséquent.

4ème constat : il n’y a pas de modulation du CDPR tenant compte des situations de handicap

1.1.3 Sur le calcul du SLS

Pour rappel, SLS = (CDPR*SLR)*SH est donc strictement proportionnel à la surface habitable.

5ème constat : une personne handicapée, qui souvent a besoin d’une surface plus grande (circulation en fauteuil, WC et SDB adaptés, …) se voit ainsi pénalisée, à revenus égaux par rapport à une personne valide, dès lors qu’elle est assujettie au SLS.

1.1 Aménagements souhaitables de la loi

Les 5 constats précédents démontrent de manière indéniable à quel point les personnes handicapées, et par extension les personnes en perte d’autonomie, sont pénalisées par le droit en vigueur au regard du SLS alors que dans le même temps elles ont à subir une charge financière supplémentaire liée à leur handicap et qui n’est souvent que partiellement compensé par la PCH.

Dans sa circulaire interministérielle du 22/09/2017, le premier ministre indiquait la nécessité de tenir compte de la spécificité du handicap dans les différentes politiques publiques. Je vous donne ici des pistes pour arriver à cet objectif.

1.2.1 Donner une base juridique solide et équitable à la notion de reclassement pour cause de handicap

Il s’agit de convaincre l’exécutif de modifier l’article 2 de l’arrêté du 29 Juillet 1987, en y ajoutant la mention suivante à la fin de l’article :

« Lorsque le ménage comprend au moins une personne handicapée ou en perte d’autonomie, il est d’office reclassé à la catégorie supérieure. Ce reclassement n’est pas cumulatif avec le reclassement pour cause de monoparentalité »

1.2.2 Tenir compte du handicap dans le calcul du SLS

Deux voies non exclusives sont possibles :

- Il s’agit de convaincre l’exécutif de modifier le 1) de l’article R441-21 du CCH en y ajoutant la mention suivante à la fin de la section:

« Les coefficients ci-dessus sont réduits de moitié lorsque le CDPR s’applique à un ménage qui comprend au moins une personne handicapée ou en perte d’autonomie »

- Il s’agit de modifier l’article L441-4 du CCH en y ajoutant après le 1er alinéa la mention suivante:

« Le coefficient de dépassement des plafonds de ressource mentionné à l’alinéa précédent est modulé pour tenir compte des spécificités des personnes handicapées ou en perte d’autonomie »

1.1 Exposé des motifs

Ils ont largement été décrits dans les 5 constats précédemment faits. Mais, en synthèse, il s’agit d’adoucir le SLS pour les ménages ayant au moins une personne handicapée ou en perte d’autonomie, au motif que le handicap ou la perte d’autonomie génère une charge financière supplémentaire que n’a pas à supporter une personne valide, toutes choses égales par ailleurs.

1 Sur la perte du droit au maintien dans les lieux

Il existe de multiples cas de figure conduisant à la perte du droit au maintien dans les lieux. Dans le cadre de mon argumentaire, je voudrais m’attarder sur deux d’entre eux :

1.1 La sous occupation du logement

2.1.1 Principe général

C’est l’article L621-2 du CCH (Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 89) qui définit les critères de sous occupation, et dont voici le texte :

« Les locaux vacants ou inoccupés sont définis par décret. Ce décret fixe les obligations incombant aux propriétaires, aux gérants et aux occupants des lieux en ce qui concerne la tenue du fichier général, ainsi que les déclarations prévues aux articles L. 621-5 et L. 621-6.

Les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, non compris les cuisines, supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Les pièces effectivement utilisées pour l'exercice d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à l'exercice de cette fonction ou profession ne sont pas considérées comme des pièces habitables.

Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :

1° L'occupant et son conjoint ;

2° Leurs parents et alliés ;

3° Les personnes à leur charge ;

4° Les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ;

5° Les personnes titulaires d'un contrat de sous-location. »

Selon l’article L482-1, ces dispositions ne sont pas applicables aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans, aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap et, selon des modalités définies par décret, aux locataires présentant une perte d'autonomie physique ou psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d'autonomie. Il ne s'applique pas non plus aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

2.1.2 Aménagements souhaitables de la loi

Il me semble important que le seuil de sous-occupation ne soit pas à nouveau abaissé et que la dérogation prévue à l’article L482-1 soit maintenue.

2.1.3 Exposé des motifs

Le pragmatisme érigé en valeur cardinale depuis le début de la mandature n’exclut pas le bon sens !

Pour tous les ménages, abaisser à nouveau le seuil de sous-occupation, autrement dit, indiquer à une personne seule qu’elle doit vivre dans un studio, à un couple qu’il doit vivre dans un 2 pièces, etc…est un pur non-sens car il mettrait en difficulté toute perspective d’évolution à la hausse de la composition du ménage. Combien de temps le couple avec un nouvel enfant devrait-il vivre dans son 2 pièces avant que l’enfant puisse avoir sa propre chambre ? Dans un contexte socio-économique difficile où beaucoup de jeunes adultes retournent vivre chez leurs parents, comment ces derniers pourraient-il les accueillir si on les avait obligés préalablement à occuper un 2 pièces ?

Pour les personnes handicapées ou en perte d’autonomie, qui doivent s’équiper en fauteuil roulant, en lit médicalisé, en équipements spécifiques qui prennent beaucoup de place, et qui bien souvent ont dû faire des travaux d’aménagement du logement, une pièce de plus est une nécessité et le déménagement imposé serait un drame au regard des travaux d’aménagement engagé et du lien social nécessaire à maintenir (aidants, personnels médicaux et paramédicaux, proximité de tiers de confiance,…)

2.2 Le dépassement des plafonds de ressource

2.2.1 Principe et constat

C’est l’article L482-3 qui traite de ce cas de figure.

Avant l’intervention de la loi du 27 janvier 2017 précitée, lorsque pendant deux années consécutives à partir des résultats de l’enquête annuelle, les ressources du locataire étaient supérieures à 200 % du plafond de ressources défini pour l'attribution de son logement, le locataire perdait son droit au maintien dans les lieux.

La loi modifie ce seuil de déclenchement. Désormais, le locataire dont les ressources sont, deux années consécutives, supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux (PLS) perd son droit au maintien dans les lieux.

Cette disposition s’applique quel que soit le plafond de ressources requis pour l’attribution du logement occupé.

Avant l’intervention de la loi du 27 janvier 2017 précitée, le délai à partir duquel le locataire devait effectivement quitter son logement en cas de dépassement du plafond de ressources était de trois ans.

La loi modifie ce délai, lequel est ramené à dix-huit mois. Il court à compter du 1er janvier de l'année qui suit les deux années de dépassement des plafonds de ressources.

Le locataire bénéficie à nouveau d’un droit au maintien dans les lieux si, au cours de cette période de dix-huit mois, il justifie que ses ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés en PLS.

Toujours selon l’article L482-3, La perte du droit au maintien dans les lieux ne s’applique pas au locataire ayant atteint l’âge de 65 ans au cours de la 2e année de dépassement ou de non-réponse à l’enquête sur les ressources. Elle ne s’applique pas non plus au locataire présentant un handicap ou ayant à sa charge une personne présentant un handicap et au locataire dont le logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

2.2.2 Aménagements souhaitables de la loi

Il me semble important que :

- le seuil de dépassement des ressources ne soit pas à nouveau abaissé

- la dérogation prévue à l’article L482-3 soit maintenue et mise en cohérence avec celle de l’article L482-1, c’est-à-dire en élargissant la dérogation aux locataires présentant une perte d'autonomie physique ou psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d'autonomie maintenue.

2.2.3 Exposé des motifs

Pour rappel, les plafonds PLS sont par construction les plafonds PLUS augmentés de 30%. Ainsi, le seuil de déclenchement de la perte du maintien dans les lieux, par rapport au plafond initial du locataire a évolué avec la loi « égalité et citoyenneté comme suit :

Agrandissement : Illustration 3

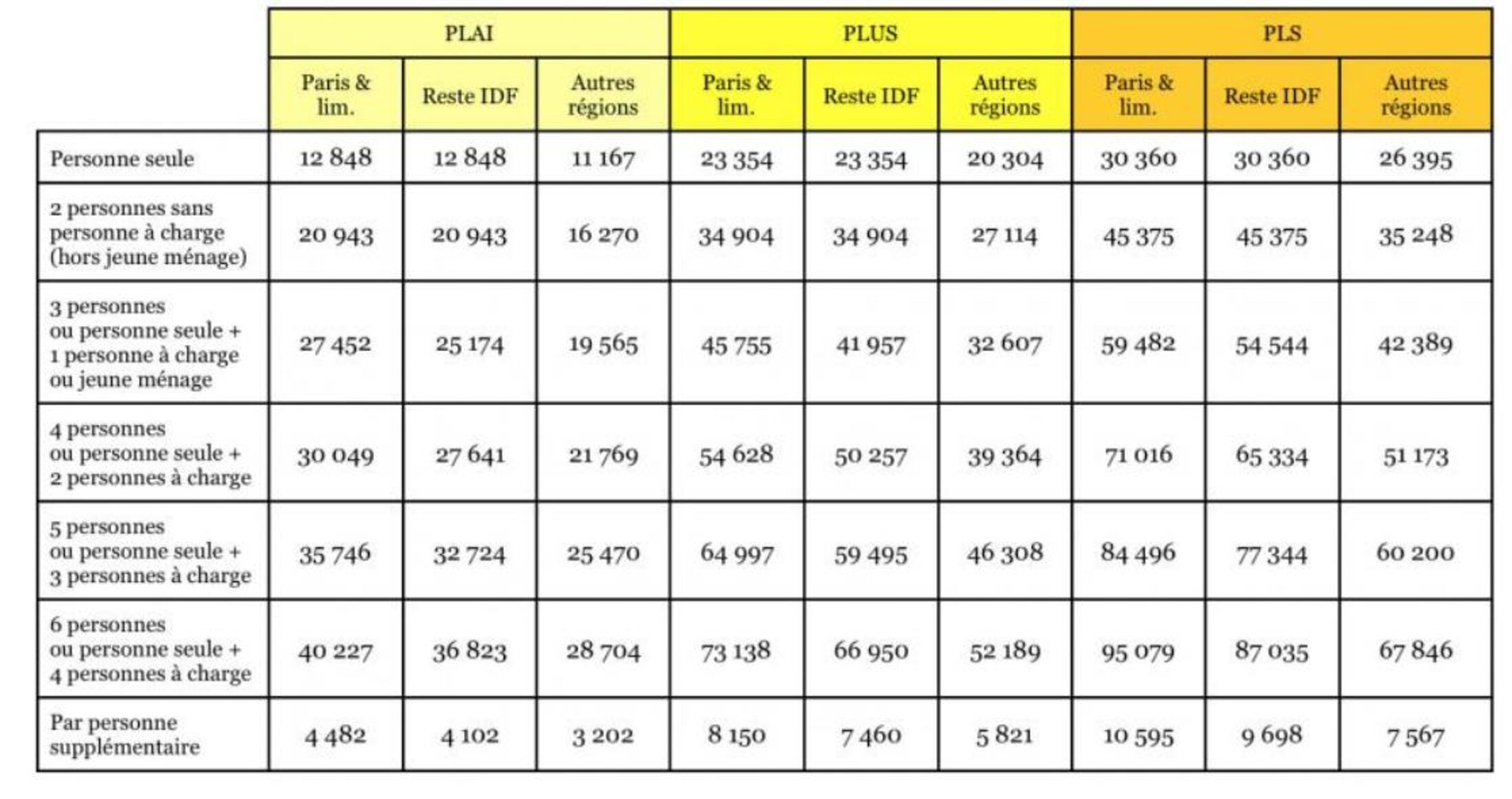

Un œil sur les plafonds applicables au 01/01/2018 montre que c’est la classe moyenne qui est principalement impactée (le revenu est le revenu fiscal annuel de l’année 2016), celle qui dans le secteur social paie déjà les loyers les plus importants (PLS) et qui contribue à la mixité sociale.

Agrandissement : Illustration 4

Comme rappelé en préambule, un loyer « dissuasif » pour les locataires dépassant très fortement les plafonds de ressources et qui pourraient se loger aisément dans les conditions du marché n’est pas inutile dans les zones les plus tendues. Mais il me semble qu’appliquer un surloyer élevé pour ceux qui dépassent de peu ces plafonds va pénaliser des familles relativement modestes de manière injustifiée. Or ce n’est pas en stigmatisant les classes moyennes que l’on répondra aux besoins des catégories plus défavorisées, mais en renforçant la production de logements sociaux, surtout ceux à très bas loyer.

Pour les personnes handicapées ou en perte d’autonomie, qui, outre leur loyer et éventuellement un SLS, ont à supporter des charges substantielles (fauteuil roulant, lit médicalisé, équipements spécifiques, travaux d’aménagement du logement) et qui dans le secteur privé n’ont d’autre choix que le neuf, revenir sur la dérogation prévue à l’article L482-3 serait un drame au regard des travaux d’aménagement engagés et du lien social nécessaire à maintenir (aidants, personnels médicaux et paramédicaux, proximité de tiers de confiance,…)

3 Conclusion

Dans sa circulaire interministérielle du 22/09/2017, le premier ministre indiquait la nécessité de tenir compte de la spécificité du handicap dans les différentes politiques publiques. En tant que personne handicapée, je vois concrètement et tous les jours ces spécificités.

J’espère vous avoir convaincu dans mes argumentaires et je compte sur vous pour relayer mon analyse au sein du parlement et de l’exécutif.