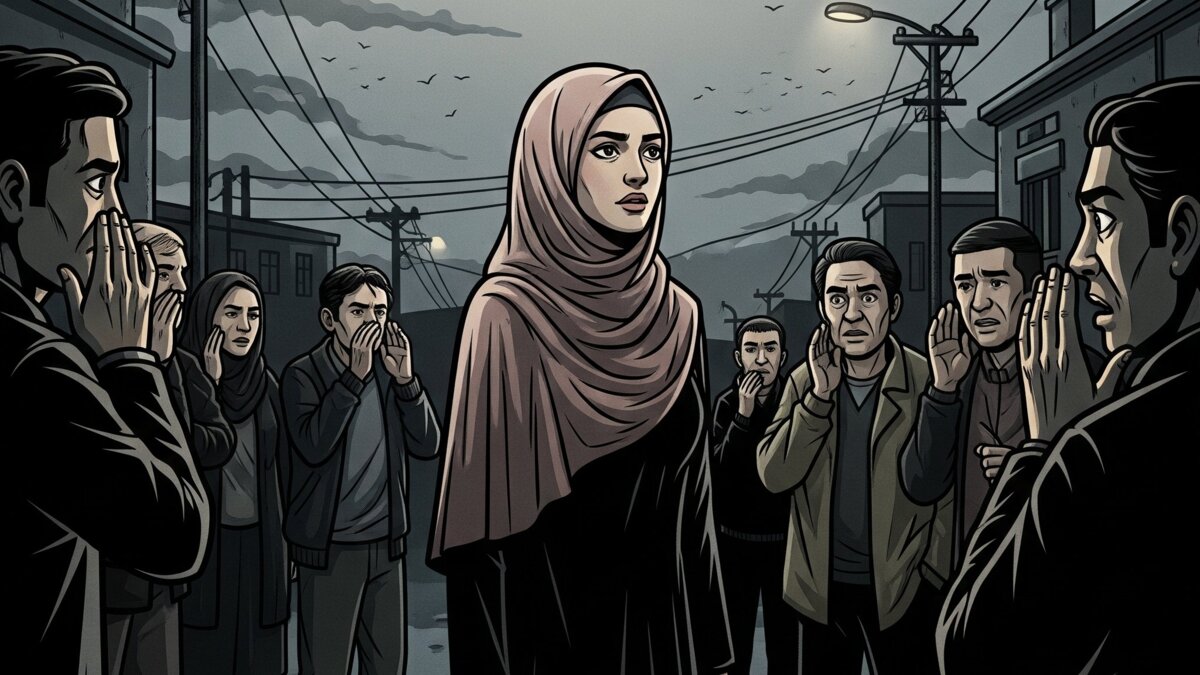

Agrandissement : Illustration 1

En France, comme ailleurs dans le monde, le terme "islamophobie" s'est imposé pour désigner les actes hostiles envers les musulmans. Selon les Nations Unies, elle se définit par "la peur, les préjugés et la haine envers les musulmans" pouvant "se transformer en racisme structurel et culturel". Certains experts préfèrent l'expression "haine antimusulmane", craignant que le terme "islamophobie" ne risque d'étouffer la critique légitime de certaines pratiques religieuses. Quoi qu'il en soit, ces termes peinent à capturer l'ampleur et la spécificité des discriminations systémiques que subit cette communauté. À l'image du terme "antisémitisme", forgé délibérément pour nommer la haine spécifique envers les Juifs, n'est-il pas temps de conceptualiser plus précisément la réalité vécue par les musulmans ?

La construction historique du terme "antisémitisme"

Le néologisme "antisémitisme" fut introduit en 1879 par Wilhelm Marr, journaliste allemand aux convictions nationalistes. Ce terme visait à remplacer le trop explicite "Judenhaß" ("haine des Juifs") par un concept à consonance pseudo-scientifique. Cette innovation lexicale a permis d'englober sous une même désignation les violences physiques, les discours haineux, les législations discriminatoires et les théories conspirationnistes ciblant spécifiquement les Juifs. Ainsi, l'antisémitisme définit un système cohérent de rejet plutôt qu'une simple phobie ou une série d'actes isolés.

Une mécanique systémique de stigmatisation des musulmans

Les musulmans français font face aujourd'hui à bien plus que des incidents racistes isolés. Ils sont confrontés à un véritable dispositif de marginalisation qui s'articule autour de discours politiques, de mesures législatives ciblées et d'une omniprésence médiatique anxiogène. Cette hostilité structurelle possède désormais ses propres narratifs, ses figures médiatiques, ses relais institutionnels et ses instruments juridiques.

Cette mécanique repose sur plusieurs piliers interconnectés :

Le mythe du "grand remplacement"

Cette théorie conspirationniste, popularisée par Renaud Camus puis amplifiée par des personnalités comme Éric Zemmour, présente les musulmans comme une force d'invasion démographique menaçant l'identité nationale. Ce récit, qui réactualise les fantasmes antisémites du complot mondial en les appliquant aux musulmans, légitime l'idée d'un conflit civilisationnel inévitable. L'enquête "Fractures françaises" de l'IFOP en 2021 révélait que 67% des Français s'inquiètent d'un potentiel "remplacement ethnique" – signe de l'efficacité de cette propagande.

Une normalisation politique du rejet

La candidature présidentielle d'Éric Zemmour en 2022, dont le programme reposait largement sur une hostilité explicite envers l'islam et les musulmans, a franchi un cap dans la normalisation du discours anti-musulman. Sa proposition de bannir les prénoms d'origine étrangère, ciblant particulièrement les prénoms musulmans, n'est pas sans rappeler les politiques de "francisation" forcée des patronymes juifs dans les années 1930-1940. Bien qu'il n'ait pas accédé au second tour, sa présence a durablement influencé le débat public.

L'obsession médiatique

Certains médias, au premier rang desquels CNews mais pas uniquement, entretiennent quotidiennement un climat d'anxiété autour de l'islam. Une analyse du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (aujourd'hui ARCOM) a révélé que le thème du voile islamique avait fait l'objet de plus de 85 émissions dédiées en 2019 sur les cinq principales chaînes d'information. Le traitement médiatique des quartiers populaires, souvent à forte concentration de populations musulmanes ou perçues comme telles, s'inscrit également dans cette dynamique de problématisation permanente.

L'arsenal législatif croissant

Depuis les années 1980, la France adopte en moyenne une loi majeure sur l'immigration chaque année. Si ces textes sont généralement présentés sous l'angle sécuritaire, ils contribuent invariablement à la stigmatisation des personnes perçues comme étrangères – majoritairement musulmanes ou issues de pays à majorité musulmane. Parallèlement, l'évolution du cadre juridique de la laïcité a progressivement restreint les expressions religieuses dans l'espace public, avec un impact disproportionné sur les pratiques musulmanes : loi de 2004 sur les signes religieux à l'école, circulaires sur l'abaya, controverses juridiques autour du burkini...

Vers une conceptualisation plus précise

Cette constellation d'éléments – idéologiques, médiatiques, politiques et juridiques – ne relève pas de l'incidentiel mais forme un système cohérent et auto-renforçant de marginalisation des musulmans. Sa structure présente des parallèles troublants avec l'antisémitisme des années 1930 : une idéologie du rejet légitimée par les élites intellectuelles, relayée par des médias influents et progressivement traduite en dispositifs légaux discriminatoires.

Comme l'antisémitisme se dissimulait jadis derrière les notions de défense nationale ou d'ordre républicain, l'hostilité contemporaine envers les musulmans s'abrite souvent derrière les concepts de laïcité, d'intégration ou de sécurité nationale. Selon les Nations Unies, cette islamophobie est "motivée par une hostilité institutionnelle, idéologique, politique et religieuse" qui "cible les symboles et les pratiquants de la religion musulmane". Cette définition officielle confirme la dimension structurelle du phénomène que nous observons en France.

Une reconnaissance internationale croissante

La montée de l'islamophobie n'est pas un phénomène limité à la France. Selon un rapport de l'ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion, Ahmed Shaheed, "la suspicion, la discrimination et la haine absolue à l'égard des musulmans ont atteint des proportions épidémiques" depuis les attentats du 11 septembre 2001. Face à cette réalité, les Nations Unies ont instauré en mars 2022 la Journée internationale de lutte contre l'islamophobie, célébrée chaque 15 mars.

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a récemment replacé ce phénomène dans "une tendance plus vaste de montée de l'intolérance et des idéologies extrémistes, et de multiplication des attaques visant des groupes religieux et des populations vulnérables". Cette analyse rejoint notre constat d'un racisme structurel qui dépasse les simples actes individuels de rejet.

Vers des solutions concrètes

Plusieurs initiatives institutionnelles méritent d'être soulignées :

- L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution pour la nomination d'un envoyé spécial chargé de lutter contre l'islamophobie

- De nombreux gouvernements ont mis en place des législations contre les crimes de haine et lancé des campagnes de sensibilisation

- La Stratégie et le Plan d'action des Nations Unies pour la lutte contre les discours de haine, lancés en 2019, combattent également cette forme spécifique d'intolérance

Ces démarches témoignent d'une prise de conscience mondiale, mais leur efficacité reste conditionnée à une compréhension précise du phénomène qu'elles tentent d'endiguer.

Conclusion

Pour combattre efficacement cette forme spécifique de racisme, il devient urgent de la nommer précisément. Le terme "islamophobie", malgré sa reconnaissance internationale, reste contesté et parfois insuffisant pour décrire la réalité systémique vécue par les musulmans. La récente distinction faite par certains experts entre "islamophobie" et "haine antimusulmane" témoigne de cette difficulté conceptuelle.

Au fil du temps, le terme "antisémitisme" s’est imposé pour désigner et analyser la singularité de la haine antijuive, évoluant d’une notion initialement vague vers un concept précis, forgé dans le creuset de l’histoire.

De la même manière, notre époque appelle l’émergence d’une terminologie capable de saisir pleinement la nature et l’ampleur des discriminations et violences subies par les musulmans; un phénomène qui, comme l’antisémitisme des années 30, frappe au-delà de la religion, touchant des perceptions de nationalité, race ou origine ethnique, selon l’ONU.

Pourtant, trouver un terme aussi puissant et univoque que "antisémitisme" reste un défi : "islamophobie" est contesté, "antimusulmanisme" encore embryonnaire. Cette quête d’un mot juste, qui pourrait prendre des décennies, reflète l’urgence de nommer pour mieux combattre.

Car nommer avec précision, c'est déjà commencer à comprendre – et comprendre est le préalable indispensable à toute action efficace. Dans cette quête, la réflexion française doit s'inscrire dans un dialogue international déjà engagé.