Le 3 décembre dernier, le journal Le Point publiait un article sur la nomination d’Emilie Delorme à la direction du conservatoire de Paris. Pour l’auteur de l’article, cette nomination ferait « grincer des dents », en raison de « l’idéologie décoloniale » et du « féminisme intersectionnel » qu’il prête à la nouvelle directrice. Il prétend se faire le porte-voix d’une hostilité interne à son égard. À nos oreilles l’article sonne si faux, si bête et si embrouillé, que nous voulons y réagir. D’autant qu’il prétend être le reflet de ce qui se pense à l’intérieur du conservatoire, ce que nous contestons vigoureusement.

Mais d'abord, qu’est-ce que l’idéologie décoloniale qui excite tant les lecteurs du Point ?

Le décolonialisme est une branche récente de l’anticolonialisme et de l’antiracisme. L’idée initiale est que malgré l’indépendance, des rapports de domination existent encore entre les anciennes métropoles et les anciennes colonies, et entre les personnes, selon qu’elles soient originaires des unes ou des autres. Pour eux, l’État français est « structurellement raciste ». Ce courant a ses auteurs et ses militants, ses organisations diverses, comme le Collectif Adama, qui lutte pour obtenir justice pour Adama Traoré, mort à Persan en 2016 lors de son arrestation par la police, ainsi que pour une politisation des banlieues. D’autres organisations militent essentiellement en direction de l’université et du milieu culturel. On peut par exemple, lire le blog « Décoloniser les arts » pour découvrir leurs idées. https://blogs.mediapart.fr/decoloniser-les- arts/blog?page=1

Si leurs militants sont peu nombreux, leurs idées ont une certaine influence dans les milieux culturels, universitaires et militants. Il faut dire qu’ils savent se faire entendre parfois avec fracas. Des militants décoloniaux ont par exemple provoqué l’annulation d’une pièce de théâtre à la Sorbonne, en mars dernier, en appelant bruyamment à son Boycott. Il la mettait en cause pour l’utilisation, selon eux, du « blackface », technique consistant pour des blancs à se grimer en noir, et qui porte en elle une histoire ambiguë*. Leurs idées, et leur façon de les défendre, font débat jusque dans le petit groupe qui rédige La Crécelle. Mais nous pensons que ça ne fait pas de mal au milieu de l’art et de la culture de susciter des critiques politiques, quitte à se faire secouer un peu.

Qu’est-ce que l’anticolonialisme a à voir avec la musique ?

L’article du Point reproche à Emilie Delorme d’avoir organisé, lorsqu’elle était directrice du festival d’Aix (un festival d’opéra), un atelier de réflexion sur cette question. Il nous paraît tout à fait sain de tester la résonance d’une nouvelle idée avec l’art que nous pratiquons à l’occasion d’un tel atelier. Le professeur du CNSM anonyme cité par le point, lui, voit sans doute le monde de la musique comme un sanctuaire sacré que ces questions ne doivent pas salir. C’est faire preuve d’une surdité déplorable, car ces questions sont liées à la musique depuis bien longtemps, et ont même marqué ce que l’on appelle le répertoire. En voilà un tour d’horizon rapide.

Les Indes galantes, opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau, furent commandées en 1735 par l’Académie Royale de Musique pour fêter une nouvelle conquête coloniale. Le premier empire colonial français atteignait son apogée, et son nerf économique était la traite des noirs. Les « Indes » étaient un terme générique pour tous les pays extra-européens. Dans les scènes de l’opéra, les Turcs, les Incas, les Perses et les Nord-américains sont présentés comme une suite de tableaux divertissants. On peut entendre que la fascination paradoxale que les européens avaient pour les « sauvages » - qu’ils avaient à cœur de civiliser en leur faisant la guerre et en les réduisant en esclavage - a nourri de manière extraordinaire l’imagination musicale de Rameau. Un siècle de révolutions plus tard, Va, pensiero, le choeur des esclaves dans l’opéra Nabucco de Verdi, exprime la douleur et la nostalgie d’esclaves, arrachés à leur terre d’origine. Ce chant, devenu emblème politique depuis la révolution de 1848, a récemment servi aux grévistes du chœur symphonique de Radio France, en plein mouvement social, à interrompre la cérémonie des vœux de leur directrice Sybille Veil. La langue de bois forcée de se taire devant la beauté et l’humour poétique du chœur. Par ailleurs l’opéra a été, lors du second empire colonial, un emblème de la prétendue mission civilisatrice de la France. La construction d’opéras suivait de près la guerre de conquête. Bien sûr, seuls les colons les plus riches les fréquentaient. Aujourd’hui encore, dans les ex-colonies françaises, la présence des bâtiments d’opéra, à l’architecture pâtissière pompeuse, incarne le vestige de l’ancienne puissance coloniale. L’État chinois ne s’y est d’ailleurs pas trompé : voulant disputer l’influence de la France en Algérie, elle lui a offert en 2016... un nouvel opéra ! Bâtiment magnifique, qui lui a coûté 30 millions de dollars, et qui relègue l’ancien bâtiment français à l’art dramatique.

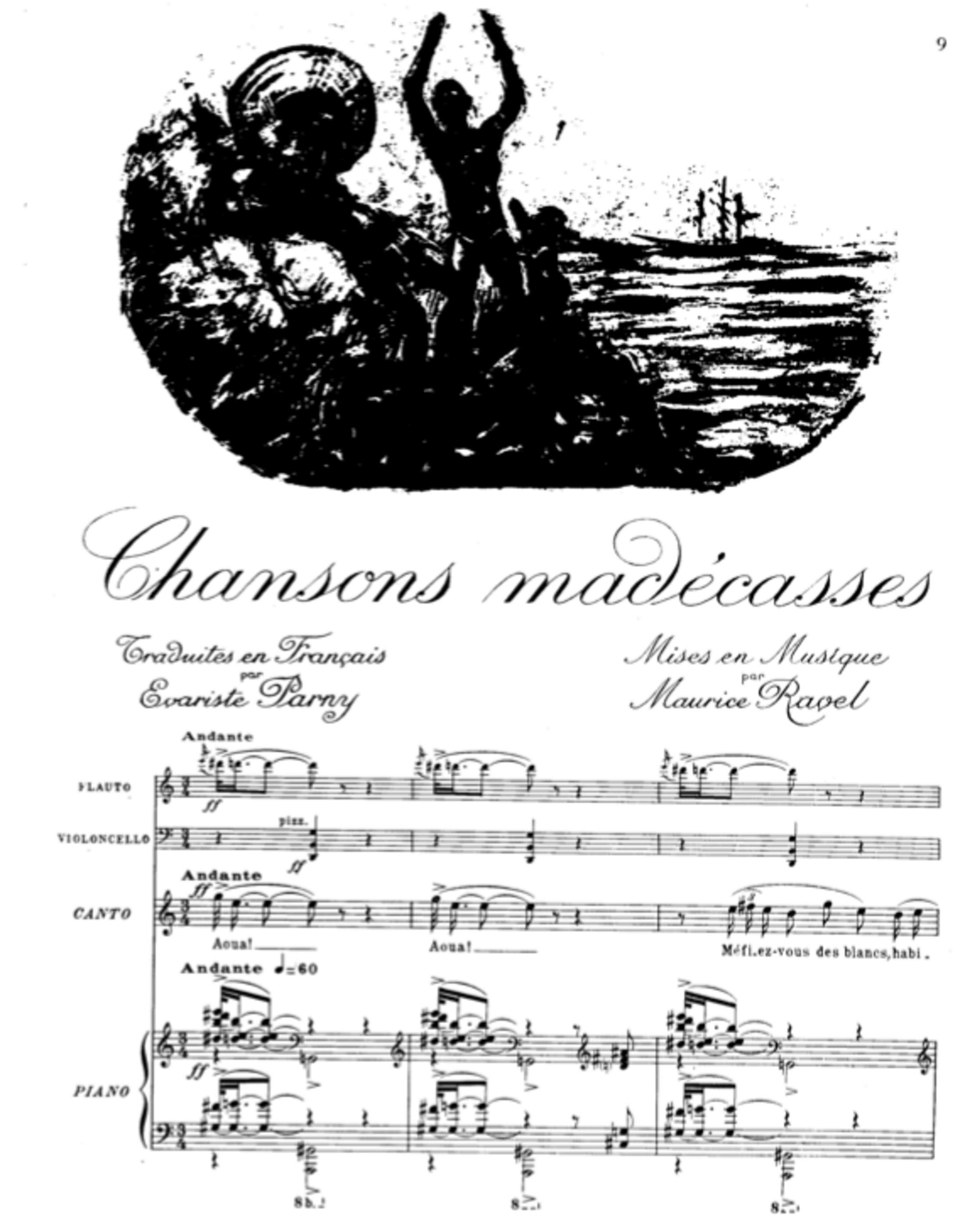

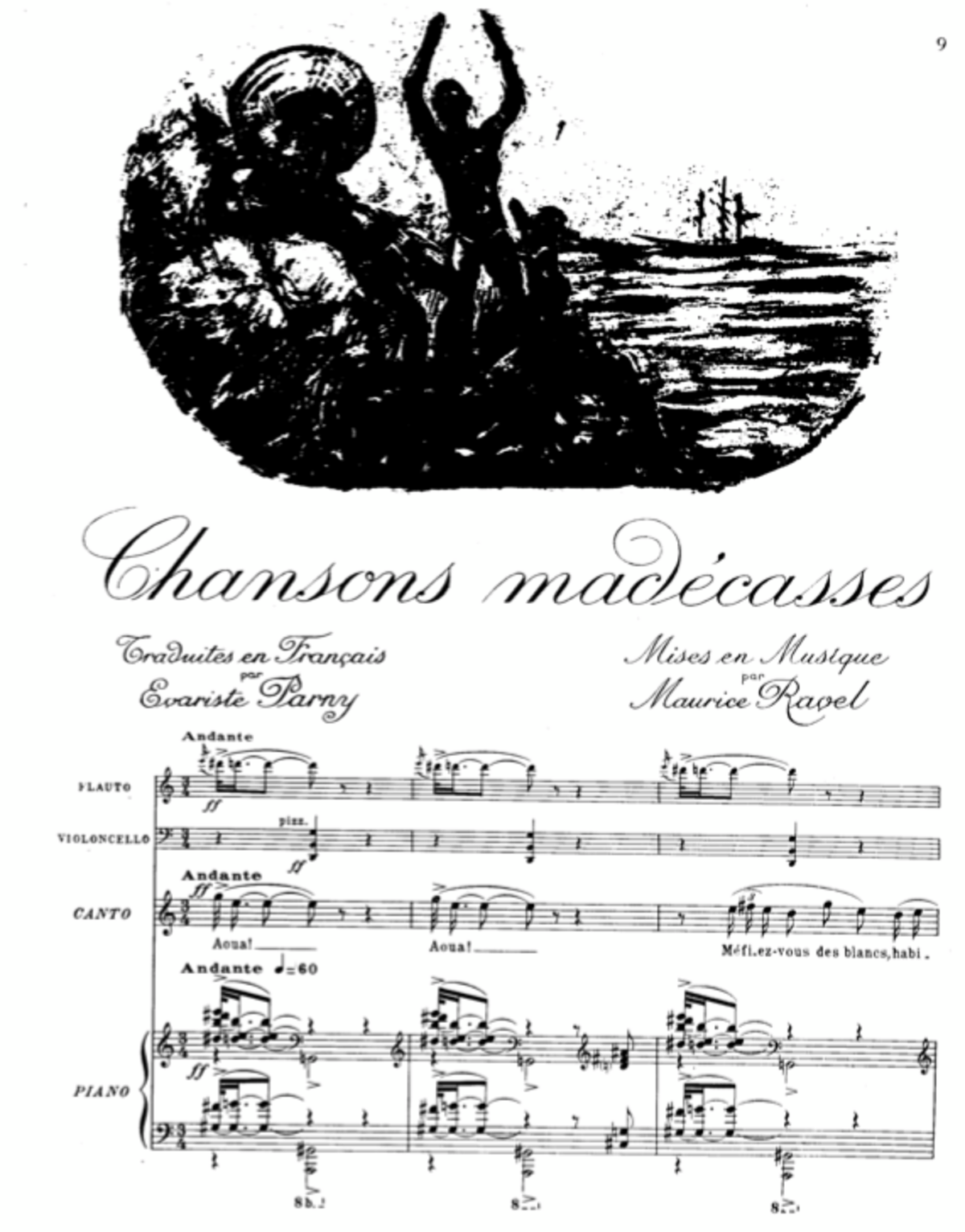

En 1925, alors que les soulèvements anticoloniaux se multiplient en Afrique, Maurice Ravel écrit les Chansons Madécasses (pour flûte, violoncelle, chant et piano, si des groupes de musique de chambre veulent s’en emparer !)

Comptant parmi les oeuvres dont le compositeur disait être le plus fier, elles portent un anticolonialisme radical en mettant en musique des chansons malgaches traduites au 18ème siècle par Évariste de Parny. Voici les paroles de la deuxième chanson :

Méfiez-vous des blancs, habitants du rivage. Du temps de nos pères, des Blancs descendirent dans cette île; on leur dit: "Voilà des terres; que vos femmes les cultivent. Soyez justes, soyez bons, et devenez nos frères."

Les Blancs promirent, et cependant ils faisaient des retranchements. Un fort menaçant s'éleva; le tonnerre fut renfermé dans des bouches d'airain; leurs prêtres voulurent nous donner un Dieu que nous ne connaissons pas; ils parlèrent enfin d'obéissance et d'esclavage: plutôt la mort! Le carnage fut long et terrible; mais, malgré la foudre qu'ils vomissaient, et qui écrasait des armées entières, ils furent tous exterminés. Méfiez-vous des Blancs.

Nous avons vu de nouveaux tyrans, plus forts et plus nombreux, planter leur pavillon sur le rivage: le ciel a combattu pour nous. Il a fait tomber sur eux les pluies, les tempêtes et les vents empoisonnés. Ils ne sont plus, et nous vivons, et nous vivons libres.Méfiez-vous des Blancs, habitants du rivage.

Le jazz, bien sûr, a aussi son histoire liée à ces questions coloniales et au racisme d’état. La déportation des noirs africains pendant la traite négrière, avec leur culture musicale qui s’est mélangée avec la culture européenne, fut une source de la naissance du jazz. Notons le rôle d’un directeur de conservatoire qui n’aurait sans doute pas plu au Point : Antonín Leopold Dvořák, nommé en 1892 directeur du Conservatoire National de New-York. A l’encontre du climat raciste qui régnait dans la société d’alors, il y accueillit des élèves noirs. Ces derniers, ne pouvant prétendre intégrer un orchestre - c’était interdit aux noirs - s’investirent dans le jazz et participèrent, avec leurs connaissances académiques, à son développement.

Tout au long du 20e siècle, le jazz et le combat contre la ségrégation ont été liés. Le jazz a été selon les périodes, l’expression d’une protestation ou l’instrument d’une lutte pour les droits et la dignité des noirs.

La question a donc toute légitimité à s’inviter au pupitre des musiciens. Nous avons honte de la bêtise des propos du professeur cité par Le Point. Nous sommes heureux d’avoir une directrice qui a des curiosités et des convictions politiques, et que celles-ci ne se résument pas aux champs lexical de l’excellence et du prestige. D’ailleurs, message à tous les journalistes qui voudraient s’adresser à notre génération de musiciens : FICHEZ NOUS LA PAIX AVEC LE PRESTIGE ! Une bonne fois pour toute. Ou bien expliquez-nous enfin ce que ça a à voir avec la musique.

*à ce sujet, lire le passionnant billet de blog de l’historien Gérard Noiriel : A propos du «blackface » : politique, mémoire et histoire. https://noiriel.wordpress.com/2019/03/31/a-propos-du-blackface-politique-memoire-et-histoire/

Agrandissement : Illustration 1