« Mon objectif est bien d’éliminer les loups qui tuent le bétail », déclarait ce lundi 26 septembre le préfet de Lozère, Philippe Castanel. A Mende, des éleveurs manifestaient devant la préfecture pour tenter d’obtenir une audition et la police a fait usage de gaz lacrymogène pour empêcher leur intrusion dans le bâtiment. Les mobilisés ont fini par être entendus : pour la première fois dans ce département, les gardiens de troupeaux seront autorisés à effectuer des « tirs de prélèvements » sur les loups, pour réduire la population qui menace les troupeaux.

Le retour du loup

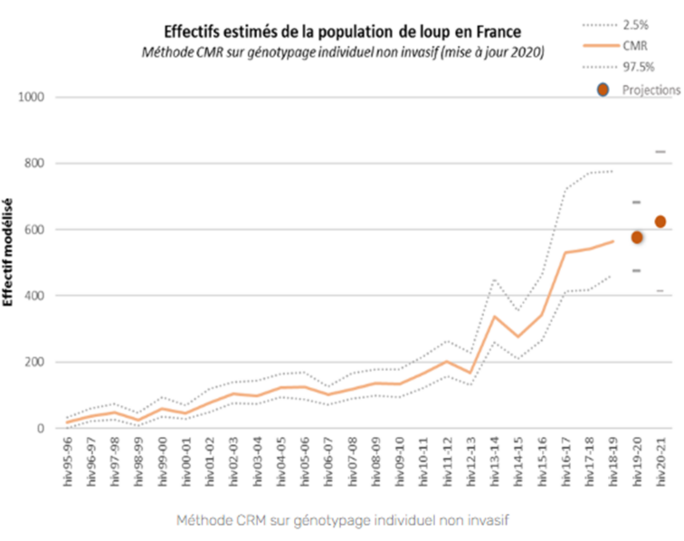

Après avoir été longtemps chassé puis exterminé, le loup est un superprédateur disparu des régions françaises au cours du siècle dernier. Mais depuis une vingtaine d’années, il est de retour de manière permanente dans certaines zones du territoire français. D’après l’Observatoire français de la biodiversité, à la sortie de l’hiver 2020-2021, la population de loups en France s’élevait à environ 620 individus. Ce canidé fait aujourd’hui partie des espèces protégées par la « convention de Berne », relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, et ce depuis son adoption au niveau européen, en 1979. En France, tuer un loup peut valoir à son braconnier jusqu’à trois ans de prison et 150 000 euros d’amende.

Agrandissement : Illustration 2

Ce retour du loup en France après plusieurs décennies d’absence n’est pas sans causer soucis aux éleveurs ovins, qui emmènent leurs bêtes paître dans les pâturages d’altitude, où elles sont moins protégées que dans leur bergerie. A titre d’exemple, en 2002, ce sont 2 726 têtes de bétail qui ont été indemnisées pour cause d’attaque du loup, alors que ce chiffre s’élevait seulement à 848 en 1997. En 2021, il s’élève à 3 537.

Ces chiffres, d’après les éleveurs, ont des répercussions très concrètes sur leurs conditions de travail. C’est le cas pour Jean Paul Hébrard, qui élève des brebis en Lozère et qui témoignait sur le site de France 3, le 9 septembre dernier, des difficultés qu’il rencontre dans sa région : « [le loup] a tué une brebis à 60 mètres de moi en pleine journée. J'ai eu droit à ça deux jours de suite, Il y a eu ensuite des attaques de nuit alors qu'elles étaient parquées avec double clôture et grillage extérieur. Du coup je dors avec mes bêtes dans une petite cabane à proximité pour les protéger. On est retournés (sic) au siècle dernier. Je vais au troupeau avec un fusil sur l’épaule. Ce n'est pas une vie. Je ne suis pas pour l'éradication des loups mais je pense qu'il faut pouvoir tirer sur ceux qui posent problème".

Ces difficultés de cohabitation, les syndicats nationaux agricoles les signalaient dès l’été 1998 : « le pastoralisme n’est pas compatible avec le loup », tranchaient-ils dans une prise de position publique. Un point de vue encore partagé par certains éleveurs aujourd’hui, et notamment celles et ceux qui se sont mobilisés à Mende lundi dernier, qui déclarent au Midi Libre que « la cohabitation est impossible ».

Pourtant, la France n’est pas le seul pays d’Europe où les loups et les éleveurs partagent les mêmes espaces. On trouve même des pays où le loup est présent dans des proportions bien supérieures à l'Hexagone. C’est le cas en Espagne, où elle est la plus forte de l’Union européenne et où l’on recense environ deux milliers d’individus. Jusqu’à septembre 2021, l’application de la « convention de Berne » dans ce pays - où l'espèce n’a jamais disparue - était différente : il revenait à chaque région de gérer et de réguler la population de loups. Mais depuis, l’Espagne a unifié sa politique en la matière sur l’ensemble de son territoire et, désormais, il y est aussi interdit de chasser le loup. Cette mesure n’a pas été sans provoquer l’ire de certaines régions ibériques, où loups comme éleveurs sont très présents et où ces derniers ont toujours procédé à une régulation des populations de loups sans jamais les exterminer pour autant.

En Espagne, une autre gestion de la cohabitation

Dans une étude parue dans Frontiers In conservation en 2021, des chercheurs anglais et espagnol s’interrogent sur les conditions d’une coexistence plus sereine entre loups et éleveurs. Les conclusions de l’étude montrent que ces conditions dépendent de nombreux paramètres de gestion, tant écologique qu’économique et sociale, liés au contexte géographique.

« Dans les zones où les loups et les hommes cohabitent, le principal problème n’est pas tant lié aux loups qu’aux pressions économiques et sociales qui menacent les moyens de subsistance, les cultures et l’autonomie des communautés locales. Pour différentes raisons, les loups en sont souvent venus à représenter ces pressions », déclare l’auteure principale de l’étude, Hannah Pettersson, qui a étudié trois communautés rurales, toutes différentes du point de vue de la continuité de la présence de loups au cours de leur histoire.

Le rapport des chercheurs souligne l’importance qu'ont les pratiques de protection des troupeaux dans la réduction des attaques de loups : les pratiques traditionnelles comprennent la mise en place de clôtures pour garder les bêtes la nuit et l’emploi de bergers et de chiens. Dans les Asturies, où le loup avait disparu comme en France, ces pratiques ont été abandonnées et, malgré le retour de leur utilisation, les attaques dans cette région restent plus élevées que dans les autres.

« Dans les endroits où le loup a toujours été présent, il y a une forme de responsabilisation de certains éleveurs qui ont une certaine technicité dans la sélection des chiens et des clôtures par exemple. Évidemment ce n’est pas si simple et ça dépend de beaucoup de paramètres, mais cela peut expliquer des différences de prédation. » répond la scientifique. Une réponse appuyée par une autre étude menée en France par le projet CanOvis de la fondation Jean-Marc Landry, un institut pour la Promotion et la Recherche sur les Animaux de protection. Dans son rapport de recherche où les scientifiques ont suivi des troupeaux de 2013 à 2018 pour étudier les interactions entre chiens et loups, voici ce qu’ils ont pu conclure : « Nos données suggèrent que les interactions chiens de protection-loups sont complexes et ne surviennent pas uniquement dans les alentours directs des troupeaux. Nous recommandons ainsi d’utiliser des groupes de plus de six chiens et de renforcer la présence de ces derniers sur un plus grand rayon autour du troupeau pour limiter les groupes de moutons isolés et améliorer la protection contre les attaques de loup. »

Des mesures qui peuvent vite devenir assez coûteuses, et Hannah Pettersson souligne que « de nos jours, les bergers ont du mal à être compétitifs, car les marchés et les infrastructures locales ont disparu et le nombre d’intermédiaires dans la chaîne d’approvisionnement a augmenté ». Il faut aussi prendre en compte la « concurrence déloyale » des éleveurs de régions où le loup n’est pas présent, et qui n’ont pas besoin de ces mesures de protection. Pour pallier cela, le secrétaire d’État espagnol à l’environnement, Hugo Moràn, promet des « ressources financières » pour les éleveurs qui vivent avec la présence de grands carnivores.

En France, quelles ressources allouées aux éleveurs ?

Régulièrement en France, le monde de l’élevage dénonce aussi un déséquilibre dans les mesures de protection entre loups et agriculteurs : « Ça, pour être protégé, il est protégé le loup : la fichue Convention de Berne, la directive Habitats et je ne sais quoi d’autre encore. […] Et nous, petites mains de l’agriculture montagnarde, qui nous protège ?, demandait un éleveur lozérien anonyme, cité par un article de recherche de Cairn.info. Ce que je vois, c’est qu’un loup a plus de valeur que les travailleurs de la montagne réunis ».

Le gouvernement a depuis longtemps mis en place des mesures pour dédommager les éleveurs des attaques de loups. Elles ont été légèrement revues à la hausse en 2019 : une brebis tuée est désormais indemnisée à hauteur de 200 euros (contre 160 auparavant). Et elles prévoient dorénavant une meilleure indemnisation des préjudices causés indirectement par les attaques (les avortements spontanés ou les pertes de lactation des brebis).

Mais cette revalorisation a aussi été synonyme de nouvelles conditions pour obtenir ces indemnisations. On demande ainsi aux éleveurs d’avoir recours à au moins deux des trois mesures de protection classiques, c'est-à-dire le parcage de nuit, la présence de chiens et celle d’un berger. Des mesures qui peuvent paraître simples à mettre en place, mais qui sont assez coûteuses pour un éleveur moyen.

Pour cause, l’élevage est la catégorie d'agriculture la moins bien rémunérée. Dans un rapport de 2021, l’Insee déclarait que « globalement, les ménages agricoles disposent des revenus agricoles les plus faibles dans les territoires d’élevage. C’est particulièrement le cas dans les territoires de production de bovins viande ou mixte, d’ovins ou de caprins où vivent 17 % des ménages agricoles. Leurs revenus agricoles constituent 30 % de leurs ressources. Ceux provenant d’autres activités étant également faibles, ces ménages sont très exposés à la pauvreté : une personne sur quatre vit sous le seuil de pauvreté ».

Au niveau gouvernemental, un rapport rédigé conjointement par le ministère de l’environnement et celui de l’agriculture constate en 2019 une efficacité seulement partielle des indemnisations, et s’interroge sur la mise en place d’une aide forfaitaire. Elle permettrait d’allouer un budget aux éleveurs afin qu’ils puissent mettent en place les mesures de protection demandées, considérés par les scientifiques comme le meilleur moyen de permettre une coexistence plus durable entre loups et professionnels de l’élevage. Depuis ce rapport, l’aide n’a pas encore été mise en place.

M.H.