Comment se fait-il que personne n’ait pointé cette coïncidence, presque trop belle pour être vraie, entre la tribune Deneuve (le Monde, 9 janvier 2018) et la tribune Depardieu (le Figaro, 25 décembre 2023) ? Deneuve a signé la première (et lui a donné son nom, certes malgré elle), Depardieu est l’objet de la seconde. Les historiens cherchent toujours à découper le temps et en isoler des séquences intelligibles. Grâce au poids symbolique de ces deux noms, derniers gages d’une reconnaissance de la France à l’international, l’An I du #MeToo à la française pourrait bien avoir trouvé ses bornes : 2018-2023.

Près de six ans séparent ces deux énormités, à la gloire de la liberté d’importuner, au mépris des victimes, publiées dans nos deux plus grands quotidiens nationaux, et dont les porte-voix sont nos deux fameux « monstres sacrés », Catherine Deneuve et Gérard Depardieu.

Six ans durant lesquels la France s’est, selon son orgueilleuse habitude, drapée dans une forme d’exception culturelle – qui consiste en général, in fine, à avoir dix ans de retard. Adèle Haenel a eu beau témoigner des abus qu’elle a subis de Christophe Ruggia ou se lever à la cérémonie des Césars qui voyait le triomphe de Roman Polanski, des plaintes ont eu beau s’élever contre Luc Besson, Nicolas Bedos, Philippe Garrel, j’en passe, rien n’y fait. Les vaillants efforts du collectif 50/50 et autres louables initiatives ne me convaincront pas à nuancer cette évidence : comment, en six ans, s’être à ce point enferré dans une position aussi ringarde et intenable que largement relayée ?

Car les deux tribunes disent la même chose : par pitié, que tout demeure comme autrefois ; qu’on laisse les puissants pincer les fesses des femmes et plus si affinités ; qu’on soit indulgent avec les ogres ; le harcèlement, et alors, tant qu’on a du génie ? ; et qu’on cesse, enfin, ces odieuses chasses à l’homme.

Voilà pour les claques en pleine tête administrées aux femmes qui ont le courage de parler pour la première fois. Or le plus drôle, ou le plus sinistre, c’est que cette posture ultra-rétrograde est devenue pour certain·es une figure de la subversion : Fanny Ardant s’affiche « contre la censure » (mais qui a été censuré ?), Isabelle Huppert se lève contre « le lynchage » (mais qui a été pendu haut et court ?), cependant que Roman Polanski, adoubé, honoré, césarisé, couvert de subventions, soutenu par la mafia du cinéma, se compare à Dreyfus.

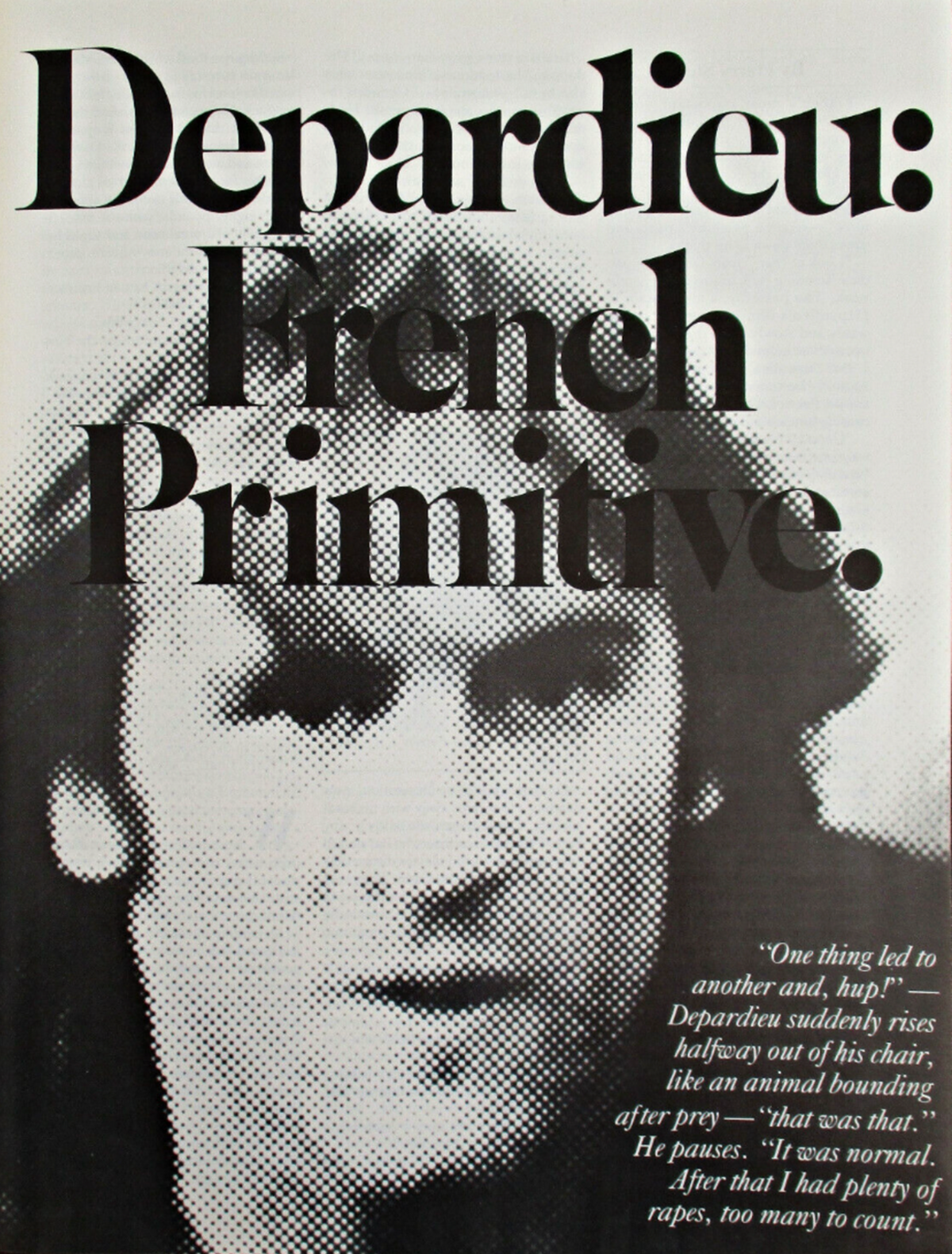

Agrandissement : Illustration 1

Si l’An I était une image, ce serait un négatif, où une composition émerge mais où toutes les valeurs sont inversées.

L’histoire de #MeToo à la française est en réalité et bien davantage une contre-histoire, qui se fonde sur le socle d’une résistance entêtée au féminisme – ou une collaboration zélée avec le patriarcat, comme on voudra –, une histoire en creux, par défaut. Et l’on serait tenté de croire que le mouvement n’existe vraiment que grâce aux prises de positions hostiles, aux pétitions réfractaires, aux rappels ad nauseam de « la présomption d’innocence » (sans un mot sur le « crédit de véracité » dont les plaignantes seraient en droit de bénéficier), aux protestations contre les « ayatollahs de la morale » (Catherine Breillat) et une « meute de hyènes en roue libre » (Frédéric Beigbeder).

Aujourd’hui cette posture obscène battrait de l’aile pour la première fois. C’est ce qu’indiquerait le rétropédalage des signataires de la tribune Depardieu. Une telle débandade marque-t-elle un tournant ? Le doute est permis.

Comment accorder quelconque crédit à ces signataires qui jurent avoir mal lu, s’être fait rouler dans la farine par un trublion d’extrême-droite et qui se souviennent soudain (mais où avais-je la tête ?) avoir toujours été du côté des femmes et des (vraies) victimes ? Prise de conscience sincère et tardive ?

Soyons sérieux. La réalité, c’est que l’avalanche des critiques et l’emballement des réseaux sociaux ont renversé la vapeur. C’est cela, la nouveauté : la pression de l’opinion publique qui, en changeant de direction, leur a tout d’un coup fait craindre pour leur carrière et leur réputation.

Si l’on était optimiste, on dirait que, symboliquement, l’affaire Depardieu marque la récession du clivage creusé par la tribune Deneuve. Largement critiquée à l’époque, celle-ci avait aussi enhardi une partie de l’opinion à défendre, dans la plus pure tradition des transgressions bourgeoises frissonnantes de leur propre audace, le libertinage au détriment du consentement, et la rébellion face au « nouvel ordre moral ».

Cette position, prétexte à un sketch hilarant par Saturday Night Live[1], ne prête plus à rire aujourd’hui et a fini par lasser, y compris dans la presse américaine, qui s’intéresse de moins en moins aux gesticulations du village gaulois. Pour autant, le « on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, ni draguer lourdement en paix » a-t-il vécu ? Rien n’est moins sûr.

On ne change pas les mœurs d’une société en six ans, a fortiori d’un milieu professionnel qui a la double particularité de pratiquer la culture du viol, et d’en faire le motif d’innombrables films. Pratiquer, représenter, confondre l’art et la vie, c’est le mode de fonctionnement du cinéma, nous répètent à l’envi les initiés. Son objet, son sujet, sa raison d’être : l’érotisation du monde. Beau projet, en vérité. On le sent venir, le principe d’exception, avec son pas d’éléphant.

Au cinéma, c’est ainsi, tout est désir, c’est comme ça depuis l’origine. Empêchez-nous de sauter sur les filles et les garçons que l’on promet de glorifier à l’écran, et adieu les chefs-d’œuvre, vous l’aurez bien cherché. Cette logique de prédateurs, je l’ai entendue mille fois par le passé à l’université. Pensez ! L’érotisation du savoir, la libido sciendi, le désir d’apprendre… Entre professeur·es et étudiant·es, les conséquences sont inévitables, bien sûr. C’est le propre de l’enseignement depuis l’Antiquité, qu’y faire ? Vieille antienne, que plus personne ne daignerait entonner aujourd’hui sur les campus.

Cette exception dont bénéficierait le cinéma, Benoît Jacquot l’a impeccablement définie dans le documentaire réalisé en 2011 par Gérard Miller sur L’interdit[2]. Le cinéma, dit-il, sert de « couverture » (sic) à des mœurs qui contreviennent à la loi et que « les autres », dit-il, « nous envient ».

On ne peut pas être plus clair : être cinéaste, c’est le passe-droit miraculeux, l’alibi en béton pour abuser de très jeunes filles. Et puis, c’est valorisant : « Il y a une certaine estime, une certaine admiration pour ce que d’autres aimeraient bien pratiquer aussi. Ce qui n’est pas désagréable d’ailleurs. » CQFD. Et il sourit finement, Benoît Jacquot, quand il dit ça, tranquille devant la caméra, en assurant que « ça l’excitait beaucoup », Judith Godrèche, 14 ans à l’époque quand il en avait 40. Les protestations catégoriques de cette dernière sur Instagram et sa peur d’être ostracisée aujourd’hui pour s’être décidée à parler ne disent pas exactement la même chose.

Ce qu’il est désormais convenu d’appeler « l’affaire Judith Godrèche » confirme une autre caractéristique du #MeToo à la française : les affaires qui retiennent l’attention du public sont d’abord des affaires de pédocriminalité. Adèle Haenel (12 ans au moment des faits), Vanessa Springora (13 ans), Camille Kouchner témoignant pour son frère jumeau (14 ans), entre autres.

En France, les violences sexuelles ne sont moralement condamnables que si elles concernent des enfants ou de très jeunes adolescent·es. Sinon, ma foi, elles l’ont bien cherché, toutes ces femmes qui se plaignent, avec leur promotion canapé. La réaction à la séquence Depardieu apporte une nouvelle pierre à cet édifice. Ce qui a tourné en boucle, ce que tout le monde a retenu, ce sont les obscénités que l’acteur éructe en voyant une fillette monter à cheval. C’est cela, surtout, qui a choqué.

Sauf, apparemment, le président de la République, le premier magistrat de France, qui a volé au secours d’un homme dénoncé par treize femmes, mis en examen pour viols et visé par trois plaintes pour agression sexuelle ou viol, et qui a courageusement pris la défense d’un « immense acteur » qui « rend fière la France », quand bien même il est aussi un évadé fiscal et un soutien de Poutine et de tous les dictateurs.

Non, je vous le dis, décidément, on n’en a pas fini avec la contre-histoire de #MeToo made in France.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=6Ku-tRgWZuc

[2] https://www.google.com/search?q=beno%C3%AEt+jacquot+g%C3%A9rard+miller&sca_esv=597300995&tbm=vid&ei=KwWfZcdHsvOQ8g_u6b6IDg&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwiHie6k29ODAxWyOUQIHe60D-EQ8NMDegQIBBAU&biw=1143&bih=685&dpr=2#fpstate=ive&vld=cid:18c08458,vid:mY1mm7rSakQ,st:0

Voir notamment à partir de la minute 16’10.