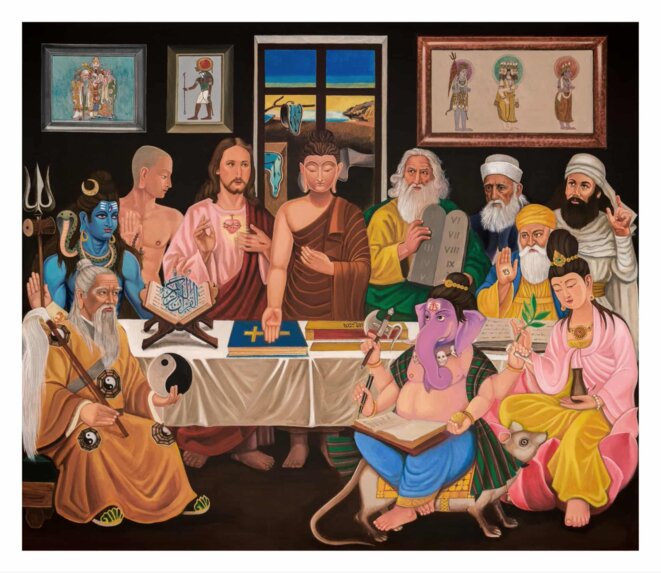

Agrandissement : Illustration 1

L’État promeut des récits harmonieux sur les relations entre capital et travail, alors que la réalité quotidienne de millions de travailleurs reste marquée par l’incertitude, l’exploitation et la faiblesse de la protection juridique (voir notre article précédent sur la vulnérabilité des travailleurs indonésiens). Ce qui frappe, c’est le paradoxe structurel : d’un côté, l’Indonésie se dote d’un système démocratique formel ; de l’autre, elle conserve un modèle économique qui sacrifie la dignité des travailleurs sur l’autel de la compétitivité globale.

Depuis l’ère post-Suharto, l’espace démocratique s’est certes élargi, mais sans renforcement corrélatif du pouvoir de négociation des classes laborieuses. Au contraire, des réformes comme la Loi Omnibus sur la création d’emplois de 2020 ou la déréglementation des secteurs stratégiques ont affaibli les protections et normalisé les contrats précaires et les bas salaires.

Cette situation n’est pas fortuite : elle résulte d’une configuration politico-économique spécifique. Depuis les années 1980, l’Indonésie a adopté un paradigme néolibéral, bien que sous une forme hybride. Dans ce cadre, l’État n’agit plus comme arbitre neutre, mais comme facilitateur de l’accumulation du capital privé. Le travailleur devient une variable d’ajustement, non plus le pilier d’une citoyenneté sociale. En témoigne le fait que, selon les données de l’institut statistique BPS (2023), environ 60 % des travailleurs indonésiens exercent dans le secteur informel, sans contrat, sans couverture sociale, ni accès à des mécanismes de recours.

Ce problème est autant politique qu’économique. Le travail en Indonésie n’est pas seulement exploité: il est aussi dépolitisé. Le régime autoritaire de l’Ordre Nouveau a légué un héritage répressif à l’égard des mouvements syndicaux, avec des instruments juridiques, administratifs, et parfois coercitifs, qui continuent aujourd’hui d’entraver l’émergence d’une représentation collective forte. Les syndicats, bien que légalement reconnus, sont souvent fragmentés, cooptés, ou limités à certains secteurs. Ce vide de subjectivité politique a laissé place à des rhétoriques populistes, accompagnées de politiques de dérégulation.

Dans ce contexte, l’Indonésie illustre une forme de démocratie post-travail : un système démocratique qui persiste même si le travail ne constitue plus le cœur du contrat social. Des programmes sociaux comme la « Carte de pré-emploi » ou les subventions alimentaires sont multipliés, mais sans toucher aux racines structurelles de la pauvreté des travailleurs. Ces derniers ne sont plus perçus comme des sujets politiques dotés de droits, mais comme de simples bénéficiaires de l’aide publique.

Ce phénomène dépasse les frontières nationales. Les travailleurs migrants indonésiens, notamment dans les secteurs de la pêche ou du travail domestique à Taïwan, en Malaisie ou en Arabie saoudite, montrent l’ampleur mondiale de ce processus. Envoyés à l’étranger dans des conditions de subordination juridique et d’exclusion des régimes de protection, ils prolongent la précarité du travail intérieur. Bien que l’État indonésien tire profit des envois de fonds, il ne joue qu’un rôle protecteur très limité, notamment dans les pays marqués par de fortes inégalités.

Dès lors, la commémoration du 1er mai ne doit pas se limiter à un rituel. Elle doit raviver une pensée critique du travail comme catégorie politique. Les revendications ouvrières ne sauraient se borner à l’augmentation des salaires ou à des aides ponctuelles. Il s’agit de réaffirmer le travail comme fondement de la citoyenneté et comme champ de lutte collective. Le travail n’est pas une simple marchandise : c’est une relation sociale, éminemment politique, qui détermine l’orientation même de la démocratie. Une alternative n’est possible que si nous remettons en question le modèle de développement adopté par l’Indonésie. Les discours sur la croissance inclusive ou l’économie numérique sont insuffisants. Ce qu’il faut, c’est une nouvelle grammaire politique du travail, qui rende la parole et le pouvoir à celles et ceux qui créent la valeur.

La lutte pour la justice du travail est, au fond, une lutte pour redémocratiser la démocratie elle-même.

Cet article a été co-écrit par Aniello Iannone, maître de conférences et chercheur à l'université de Diponegoro, étudiant en sciences politiques spécialiste de l'Indonésie et de la Malaisie, et Laure Siegel, correspondante pour Mediapart en Asie du Sud-est, dans le cadre de l'atelier "Training on Popularizing Research: A cross-sectoral approach on social movements in Southeast Asia" organisé par Alter-Sea et Shape-Sea.