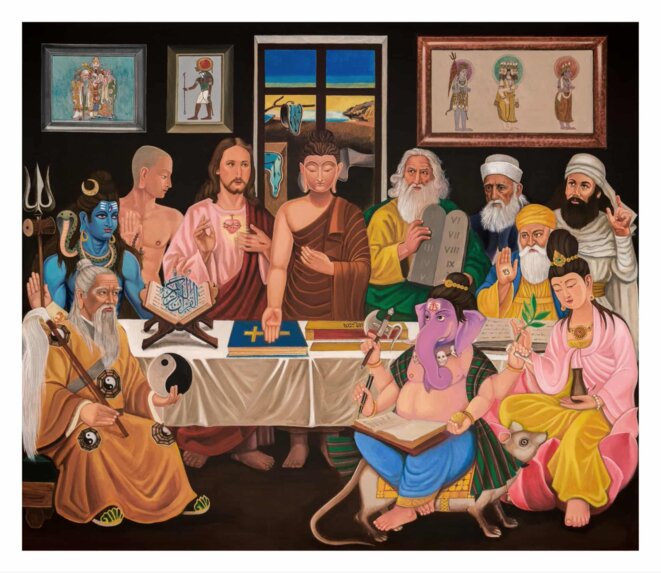

Agrandissement : Illustration 1

En Indonésie comme ailleurs, le 18 décembre a marqué la Journée internationale des migrants. Cette date invite à réfléchir au rôle essentiel, mais souvent dévalorisé, des travailleurs migrants indonésiens dans l’économie globale. Sous la présidence de Prabowo Subianto, le gouvernement indonésien a créé un Ministère de la Protection des Travailleurs Migrants, confié à Abdul Kadir Karding. Cette initiative, bien que ambitieuse, peine à pallier les maux structurels qui condamnent l’Indonésie à demeurer à la marge du système économique mondial. Fournisseur de main-d’œuvre bon marché pour les économies centrales et semi-périphériques telles que la Malaisie, Taïwan ou la Chine, le pays se trouve enfermé dans un rôle subalterne. Ce rôle se matérialise par le recrutement massif d’Indonésiens dans des secteurs stratégiques comme la construction, la pêche ou les services domestiques, reflétant les hiérarchies qui marginalisent les nations exportatrices de travailleurs.

Les travailleurs indonésiens s’inscrivent dans un système économique qui les traite comme des ressources malléables et interchangeables. En Malaisie et à Taïwan, où près d’un million d’entre eux sont employés dans chacun des deux pays, nombre de migrants subissent des conditions précaires : contrats instables, journées interminables et droits limités. Les employés domestiques, qui composent 80 % de la main-d’œuvre dans ce secteur, sont fréquemment victimes de discriminations, de violences physiques et psychologiques, ainsi que d’une atteinte à leurs libertés fondamentales.

Agrandissement : Illustration 2

L'histoire de Sritak, aujourd'hui âgée de 30 ans, originaire d'Indonésie, victime d'abus à Taïwan

" Il a pris une fourchette chaude qu'il avait chauffée sur la cuisinière et l'a posée sur ma main. Il a pressé la fourchette chaude sur ma main....C'est assez étrange, comme s'il avait le diable à l'intérieur".

Certains jours, sa famille n'avait rien à manger, alors Sriatik est partie à l'étranger pour travailler comme femme de ménage. Elle travaillait tous les jours de 6 heures à minuit et devait également nettoyer le magasin que possédaient ses employeurs. Son passeport lui a été retiré et sa liberté de parler à des étrangers ou à sa famille a été limitée. Après que l'employeur a appuyé une fourchette chaude sur sa main, les mauvais traitements se sont intensifiés. Elle a été frappée avec un tuyau de fer parce qu'elle était lente. Lorsqu'elle a nié avoir volé de l'argent, l'employeur lui a versé de l'eau chaude sur le corps. Elle porte plus de 20 cicatrices, dues à des brûlures et à des coups, dont une longue entaille au visage dont elle ne se souvient pas de l'origine.

Cette photo a été prise dans le cadre du projet de défense des droits des travailleurs domestiques « No one should have to work this way », une série de portraits de travailleurs asiatiques qui ont été abusés physiquement et mentalement par leurs employeurs.

Ces abus sont aggravés par des pratiques de recrutement douteuses, orchestrées par des intermédiaires qui imposent des frais exorbitants, plongeant les travailleurs dans un cercle vicieux d’endettement. Plus qu’un simple poids financier, ces dettes deviennent des outils de domination, empêchant les migrants de fuir des environnements abusifs ou de réclamer leurs droits.

Parmi les pratiques les plus préoccupantes figure la confiscation des documents personnels, tels que les passeports, par les employeurs. Ce stratagème prive les travailleurs de leur autonomie et aggrave leur dépendance. Dans de nombreux cas, les salaires des migrants sont automatiquement amputés pour rembourser les dettes contractées auprès des agences de recrutement. Selon l’Organisation internationale du travail (ILO), 29 % des travailleurs domestiques indonésiens en Malaisie endurent des conditions assimilables au travail forcé : isolement social, horaires exténuants et rémunérations dérisoires. Ce tableau révèle une exploitation systémique où les pays d’accueil engrangent la valeur ajoutée de cette main-d’œuvre à bon marché, tandis que les travailleurs eux-mêmes restent pris au piège d’une pauvreté endémique.

La situation est encore plus dramatique pour les femmes enceintes migrantes. En Malaisie, une grossesse signifie la perte automatique du statut légal d’employé. Ces politiques discriminatoires ne se limitent pas à une atteinte aux droits des femmes, mais entraînent également des conséquences graves pour leurs enfants, qui naissent apatrides, privés de citoyenneté tant en Malaisie qu’en Indonésie. L’absence d’un cadre juridique clair au sein de l’ASEAN perpétue ce vide, exposant les migrants à des injustices et à des abus institutionnalisés. Une situation similaire affecte les enfants de migrants birmans nés en exil en Thaïlande, comme le prouve notre reportage précédent.

Agrandissement : Illustration 3

Le secteur de la pêche illustre avec éclat l’exploitation des travailleurs migrants. Les pêcheurs indonésiens, indispensables à l’industrie halieutique taïwanaise, sont soumis à des salaires de misère, des journées interminables et des maltraitances récurrentes. Issus des régions les plus pauvres d’Indonésie, ces hommes se laissent souvent séduire par la promesse d’un avenir meilleur, pour découvrir qu’ils sont piégés par un système qui renforce leur dépendance économique. Les agences de recrutement, omniprésentes, s’assurent de leur emprise en retenant leurs documents et en exigeant des frais exorbitants. La logique de l’échange inégal atteint ici son paroxysme : la richesse produite par ces pêcheurs est accaparée par les employeurs et les intermédiaires, tandis que les travailleurs, eux, restent embourbés dans une précarité économique sans issue.

Ces réalités mettent en lumière la subordination des travailleurs migrants dans un système économique mondialisé où l’accumulation de capital prime sur le respect des droits humains. Les politiques existantes, loin de protéger ces individus, renforcent bien souvent les inégalités structurelles en les transformant en simples rouages jetables au service des besoins du marché. La création du Ministère de la Protection des Travailleurs Migrants est certes une reconnaissance officielle des droits de ces derniers, mais les relations de pouvoir asymétriques et les disparités systémiques continuent d’entraver tout changement véritable. Seule une action collective, portée par des politiques intégrées à l’échelle régionale et internationale, permettra d’arracher ces travailleurs à l’engrenage de l’exploitation et de leur offrir la justice sociale qu’ils méritent.

Agrandissement : Illustration 4

Cet article a été co-écrit par Aniello Iannone, maître de conférences et chercheur à l'université de Diponegoro, étudiant en sciences politiques spécialiste de l'Indonésie et de la Malaisie, et Laure Siegel, correspondante pour Mediapart en Asie du Sud-est, dans le cadre de l'atelier "Training on Popularizing Research: A cross-sectoral approach on social movements in Southeast Asia" organisé par Alter-Sea et Shape-Sea.