Agrandissement : Illustration 1

Le 8 octobre 2024, une vidéo montrant un groupe de personnes rendant hommage à un corbillard transportant le corps du Dr Zaw Myint Maung, ancien ministre en chef de Mandalay et prisonnier politique respecté pour sa résilience, est devenue virale sur Internet. Des milliers d'habitants de Mandalay ainsi que des forces politiques du pays se sont rendus aux funérailles de leur ministre bien-aimé, y voyant une dernière occasion de rendre hommage à sa résistance inébranlable face à l'armée. Il s'agissait là bien plus que d'un simple deuil, mais d'un symbole de résistance tangible.

La mort est un phénomène naturel auquel personne ne peut échapper. Mais, dans certains contextes, la mort d'une personne peut, dans une certaine mesure, influencer le changement politique tant au niveau interne qu'externe. Les funérailles, dernier voyage des défunts, peuvent bien sûr être l'occasion d'engager un dialogue pour la paix mondiale. Un groupe de dirigeants mondiaux bien habillés peut se réunir lors des funérailles d'une personnalité éminente et considérer ces funérailles comme un espace de dialogue informel sur les questions mondiales d'actualité.

Les visites de condoléances sont incontournables lors d'un enterrement. Les visiteurs expriment leur tristesse et leur respect envers le défunt, et ces visites sont l'occasion pour les proches et les collègues, anciens et nouveaux, de se rencontrer et de tisser des liens. En Birmanie, il est arrivé que les régimes autoritaires restreignent le droit d'offrir un repas méritoire le septième jour après le décès de personnalités politiques, de figures influentes et de héros tombés au combat pour lutter contre la dictature.

« La junte ne veut pas nous voir, nous, l'opposition, nous rassembler. Par conséquent, le simple fait de se réunir pour une cérémonie, qu'il s'agisse d'un don (thar yay) ou d'un enterrement (naryay), peut constituer un acte de résistance contre le régime. C'est pourquoi nous devons nous rassembler. »

Ce sont les mots prononcés par feu Daw Kyi Kyi, prisonnière politique de renom et épouse de feu Thakhin Zin, ancien président du Parti communiste birman, lors des funérailles de Lay Htee U Ohn Mg, l'un des politiciens les plus éminents du Myanmar. Des funérailles d'U Thant en 1974 à celles de Daw Khin Kyi en 1988, en passant par les derniers rites funéraires de Kyal Sin et Khant Nyar Hein, les étoiles tombées de la révolution du printemps birman en 2021, les rues de Birmanie ont été des lieux où le deuil peut devenir à la fois une révélation de résistance et un message silencieux mais puissant adressé aux dictateurs, même sous le regard implacable des services de renseignement militaires.

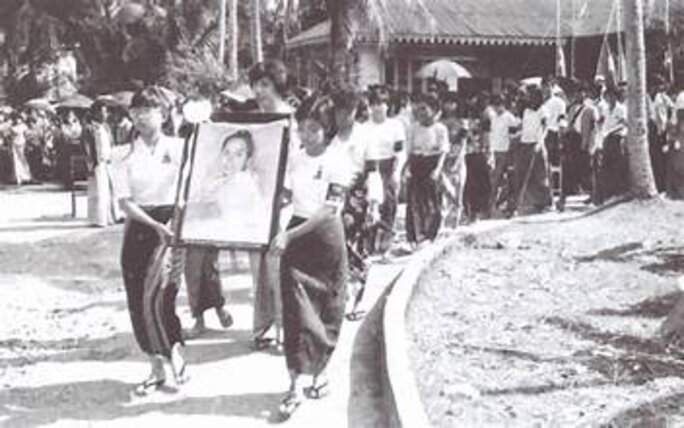

En 1988, malgré la menace imminente d'innombrables canons de fusils, les citoyens et les étudiants se sont méticuleusement organisés pour rendre hommage à Daw Khin Kyi lors de son dernier voyage. Leurs actes de dévotion à l'héritage d'Aung San ont formé un tableau saisissant de défiance contre le régime militaire du SLORC dirigé par Saw Maung. Au fil des générations, aucune barrière, physique ou politique, n'a empêché les résistants birmans d'honorer les héros politiques tombés au combat et les alliés fidèles du peuple lors de leurs funérailles.

Dans les années 2000, la nation a pleuré la disparition de deux figures emblématiques : le Dr Than Tun, l'un des historiens birmans les plus éminents, en 2005, et Ludu Daw Ah Mar, l'une des voix les plus emblématiques de la résistance à Mandalay, en 2008. Lors de leurs funérailles, des générations d'étudiants, incluant ceux appartenant à la génération 88 de Yangon, se sont rendues à Mandalay pour leur rendre hommage sous le regard attentif des militaires, perpétuant ainsi une tradition d'honneur et de résistance.

D'autre part, les juntes militaires successives ont également politisé leurs propres funérailles, les utilisant comme des tribunes pour afficher leur pouvoir, des occasions de montrer qui détient véritablement l'autorité et comment les alliances sont forgées ou réaffirmées. Cela est particulièrement évident dans les funérailles dites « nationales », où la grandeur cérémonielle masque souvent des démonstrations calculées de domination.

L'un des exemples les plus frappants est celui des funérailles de l'ancien dictateur Ne Win en 2002. Ayant dirigé – et, selon beaucoup, ruiné – la Birmanie pendant plus de 26 ans, Ne Win était, en théorie, la figure la plus puissante de son époque. Cependant, ses funérailles ont été marquées par l'absence notable des hauts dirigeants du régime militaire du SPDC et par de sévères restrictions sur le déroulement de la cérémonie. L'absence d'hommage officiel au défunt « numéro un » révélait plus qu'un simple mépris personnel : elle symbolisait la consolidation du pouvoir du SPDC et sa détermination à sortir de l'ombre de Ne Win.

Plus récemment, la junte de Min Aung Hlaing a organisé des funérailles nationales pour Myint Swe, président par intérim du régime et ancien lieutenant-général tristement célèbre pour son rôle dans la répression brutale de la "révolution safran" de 2007. Le public s'est peu intéressé à ces adieux à une figure militaire intransigeante, mais la liste des invités a envoyé un message politique clair. Selon les médias contrôlés par la junte, Thein Sein, Shwe Mann et Tin Aung Myint Oo, anciens généraux de haut rang du SPDC qui ont respectivement occupé les fonctions de président, de président du Parlement et de vice-président après 2011, ont assisté aux funérailles.

Ce qui a attiré l'attention, ce n'est pas simplement leur présence, mais leur histoire : ces hommes ont autrefois entretenu des relations amères et concurrentielles, et les deux derniers ont longtemps été considérés comme ayant des liens tendus avec le chef de la junte Min Aung Hlaing. Leur présence visait donc moins à honorer le défunt qu'à démontrer la capacité de la junte à rassembler même ses anciens rivaux sous un même toit, une démonstration orchestrée d'unité sous le nom de la Sit Tat ('armée') contre le peuple.

Outre les funérailles des citoyens, celles des membres honorables de la Sangha (moines bouddhistes) constituent également des occasions importantes pour les régimes militaires birmans de renforcer leur légitimité. L'histoire a également montré comment les régimes militaires ont constamment cherché à se forger une image et une réputation à travers les funérailles de moines bouddhistes, en particulier celles de moines influents. Un exemple frappant est celui de l'ancien général Khin Nyunt, ancien chef des services de renseignement militaire, qui a participé activement aux funérailles de Mingun Tipitaka Sayadaw en 1993, quelques années après le boycott de la Sangha en 1990, lorsque l'image du régime a été gravement ternie en raison de l'oppression et de l'emprisonnement des moines bouddhistes.

D'une certaine manière, cette participation active peut être considérée comme un moyen de se présenter comme des bouddhistes dévoués. Ce schéma s'est répété après que Min Aung Hlaing est devenu le chef de l'armée et que celle-ci a affiché sa position ultra-nationaliste en tant que protectrice de la race et de la religion (Amyo Batha).

Les funérailles d'acteurs politiques importants et de leurs proches pendant la période dite de transition de 2010 à 2020 ont également montré à la fois l'attachement du peuple à la démocratie et les relations de pouvoir entre les élites. Les funérailles de Hanthawaddy U Win Tin en 2024 et celles de U Ko Ni en 2017 ont été marquées par de nombreuses alliances publiques et démocratiques, dont le deuil reflète la perte de la nation pour l'avenir à venir.

Pendant ce temps, parmi les critiques, la visite de condoléances d'Aung San Suu Kyi aux funérailles de l'ancien ministre de la Défense Aung Thaung a révélé la volonté de la dame de se réconcilier malgré les différends préexistants entre elle et les militaires. La lettre d'Aung San Suu Kyi, commençant par « Cher oncle », adressée à l'ancien dictateur Than Shwe et remise le jour des funérailles de son gendre, a également été critiquée par les forces démocratiques, tandis que les partisans de la NLD ont applaudi cette action comme un geste politique en faveur de la réconciliation.

En Birmanie, les funérailles des personnalités politiques sont à la fois des lieux de résistance et des scènes où s'exerce le pouvoir de l'État. Pour les mouvements démocratiques et les citoyens ordinaires, les funérailles offrent de rares moments de rassemblement collectif dans des contextes autrement répressifs, des moments où le chagrin se mêle à la défiance et où le deuil se transforme en expression politique. À l'inverse, pour les régimes militaires successifs, les funérailles ont été instrumentalisées comme des spectacles d'autorité, des occasions de démontrer la cohésion, de cultiver la légitimité et de réaffirmer les liens avec les traditions religieuses et nationalistes.

Cette double appropriation des pratiques funéraires montre comment les espaces ritualisés peuvent servir à la fois de lieux de domination et de résistance. Le cas du Myanmar reflète des tendances plus générales dans lesquelles les acteurs politiques mobilisent les funérailles comme instruments de pouvoir ou de défiance, soulignant l'imbrication du social et du politique dans les contextes autoritaires. La mort, en ce sens, ne met pas fin aux discours politiques, mais les prolonge, transformant les actes de commémoration en actes de résistance et les actes de performance en revendications de pouvoir.

Cet article a été écrit en collaboration avec Aung Kyaw Soe, jeune chercheur birman en sciences politiques.