La matière, le Vivant..

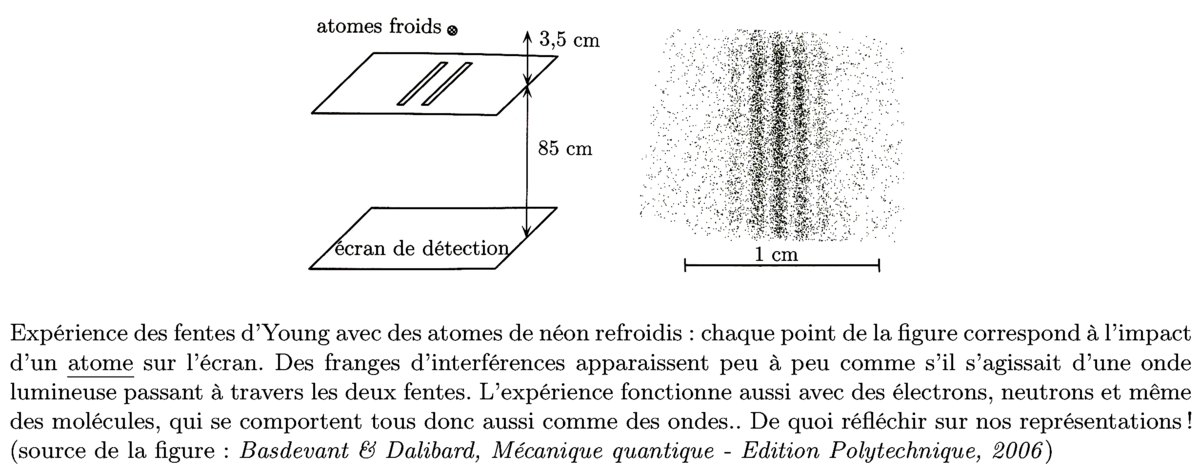

Les outils du discours scientifique se construisent au travers d’artefacts matériels que sont les appareils de mesure et les dispositifs expérimentaux. Par leurs limites et leurs conformations techniques, par les langages qui les traversent et les protocoles qu’ils imposent et qui restreignent mais permettent le champ d’analyse, ces dispositifs sont eux-mêmes, en rétroaction, autant d’éléments de configuration et de restriction du discours scientifique, de la connaissance abordable qui en découle, des représentations du monde et de ce qu'il nous est possible d'envisager y faire.

Agrandissement : Illustration 1

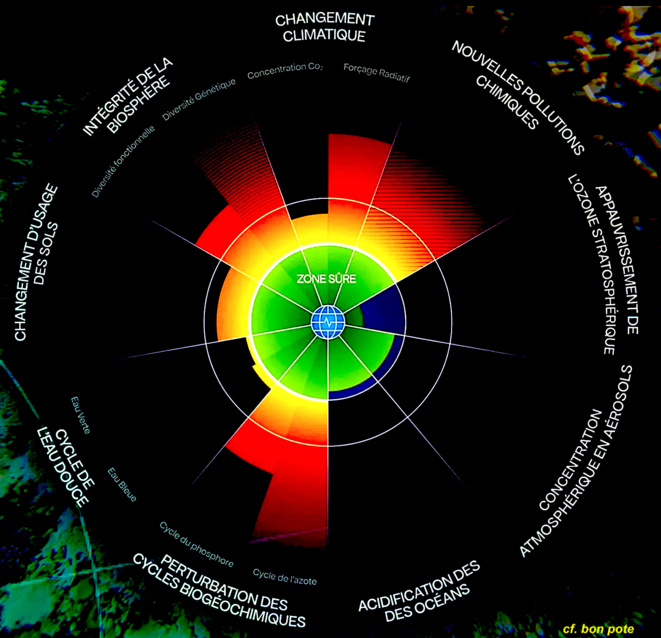

Fétichiser la connaissance revient à la geler dans l'instant quand elle est un mouvement, à réduire l'objet de son étude à la représentation du moment. C'est ignorer l'incontournable grammaire qui nous le donne à voir mais nous limite (la molécule peut être une onde? ou seulement une particule? ou les deux? ou autre chose fait de tout ça..) mais en même temps permet de modéliser et de comprendre des objets autrement inaccessibles.

En transposant cette prudence face aux discours dans le rapport à l'éco-nomie (les lois de la maison) du monde, prolonger ce type de regard fétichisant un peu trop sûr de lui est une posture qui écarte l'encore inexpliqué, qui occulte un peu trop vite notre intrication et notre dépendance à la matière dans nos interactions avec elle, occultant une part insaisissable pour nous qui sommes "pris dedans". Reconnaitre que pourtant efficiente et utile cette intelligence est limitée, permettrait au politique de rester humble dans son appréhension du réel, quand nos quotidiens et l’économie matérielle à l’échelle du monde en dépendent : peut-être devrait-il mieux s'instruire de ces dépendances et cultiver la prudence...

Tout le monde n’accédant pas aux ressources épuisables et souvent extraites dans des conditions très polluantes, s'imposent donc au minimum, un peu de prudence voire d'esprit de partage de ces ressources précieuses si souvent inégalement réparties, dont l'accès pérenne doit être protégé.

En parallèle, dans notre rapport au vivant, occulter la nécessaire Considération [6] qu’il nous faudrait accorder à chaque être nous conduit dans le mur lorsqu'il s'agira de subir les conséquences des dégâts irréversibles produits sur le vivant dont nous dépendons (et faisons partie!) par des projets extractivistes et destructeurs, toujours plus grands et souvent inégalement utiles [3,4].

Par exemple sur nos routes [4], là où avant 1960 s’imposaient des barrières de dégel au flux des camions, donc dans le cadre d’une économie astreinte au rythme des saisons; l’impérium indiscuté de rentabilité a imposé depuis que des tonnages toujours plus grands passent partout et en toute saison sans encombre et toujours plus confortablement et rapidement, à n’importe quel prix et aux frais du contribuable, effaçant les contraintes du sol, de la biodiversité et du climat, comme les conditions de vie des populations traversées. 80% des sables et graviers extraits sont en réalité dédiés aux infrastructures et surtout à leur entretien qui engloutissent fort opportunément au passage schistes houillers, laitiers sidérurgiques, mâchefers d’incinération d’ordure, gravats d’anciennes routes et autres sédiments de dragage. Qui le sait? Nelho Magalhães analyse ainsi ce désencastrement de nos vies dans le paysage et la biodiversité qu'opèrent ces grands chantiers (inutiles?).

Pour la matière comme pour le Vivant, la considération permettrait de laisser de la place à l’ineffable et à l'inaccessible : si on ne comprend pas tout, peut-être faut-il alors s'obliger à ne pas aller trop vite, ni laisser faire ceux qui sont pressés - par leur mort prochaine ou leur cupidité - de se faire beaucoup d'argent tout de suite?

Les discours scientifiques imposent de se souvenir qu'ils sont des grammaires à la fois limitantes et structurantes de la représentation de l’objet, de l'être ou du phénomène qu'ils décrivent. Ceci ne met pas en cause la vérité qu’ils portent, mais souligne la limite qu’ils nous imposent en tant que discours, notamment quand ils sont censés légitimer certaines décisions politiques : notre économie du monde se doit d'être plus prudente dans son extractivisme comme dans son rapport au vivant. Cette évidence devrait être le premier principe présidant à tout choix politique.

De même que la compréhension de la matière n’est possible qu’à la hauteur de ce que permettent sa modélisation et les outils de mesures, celle des interdépendances du vivant avec les ressources de sa subsistance [7] et leurs limites - qu'on approche dangereusement - doit être éclairée, appréhendée, partagée, et portée par nos recherches scientifiques, nos éducations, l'exploration de nouveaux usages et finalement par nos lois.

Du sol invisible de nos représentations : deux exemples.

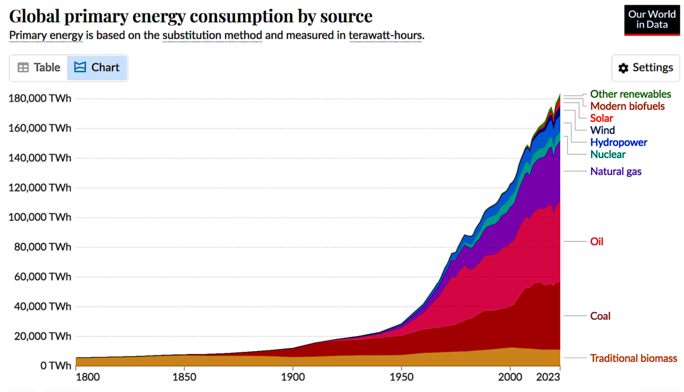

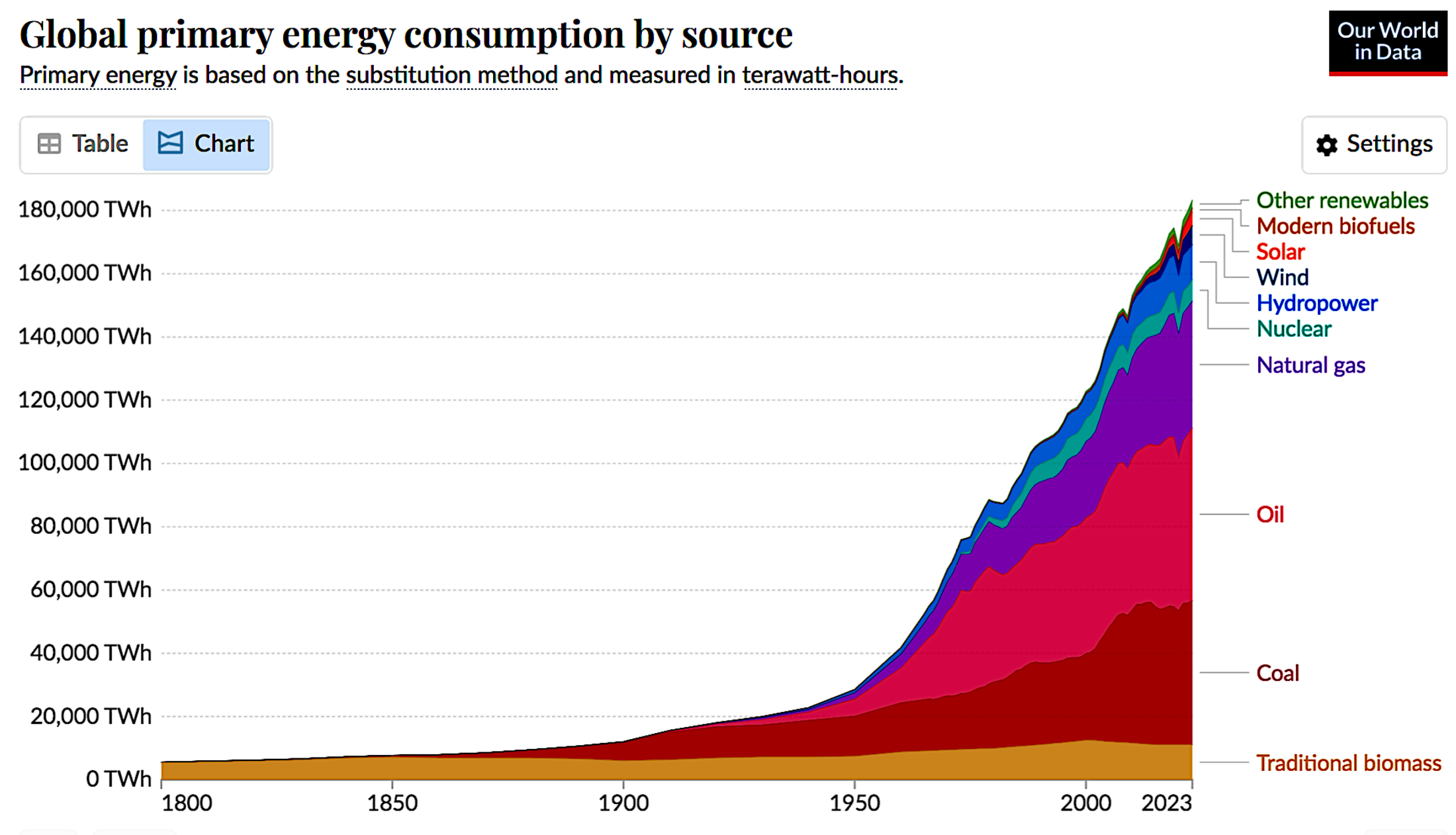

Dans Sans transition [1], Jean Baptiste Fressoz montre comment la permanence d’un phasisme matériel qui permit l’installation du concept de transition comme toile de fond d’une évolution et d’un progrès inéluctables : cette “routine intellectuelle consistant à indexer les époques à des matières” . Le bilan chiffré montre en réalité une agrégation du pétrole au charbon, lui-même auparavant agrégé au bois dont il a multiplié la consommation (par l’étayage des mines) : comme un empilement des énergies agissant en symbioses les unes avec les autres sans que l’une ne remplace jamais l’autre. Fressoz souligne que cette lecture phasiste perdure dans l’historiographie récente et dans la culture populaire. Le dernier avatar de cette vision étant la “transition énergétique”.

Agrandissement : Illustration 2

Second exemple : Le désir de nouveautés [2]. De la découverte du nouveau monde aux modes vestimentaire ou alimentaire, de la destruction créatrice à la loi de Moore en informatique; Jeanne Guien explore comment s'est imposé un discours utilisé pour vendre des produits. Planifiant concurrence et obsolescence, ce discours prête à chacun un amour de la nouveauté. Cette néophilie est le moteur de la conquête et de la déprédation (sans état d’âme) de notre planète : ce n'est qu'une représentation. L’autrice en analyse les ressorts, tentant une généalogie de ce concept qui est une des toiles de fond de la si nécessaire croissance économique. L’actualité de la nouveauté occulte la permanente récurrence de son fonctionnement qui reste in-interrogée par la plupart des acteurs, passifs ou actifs. Comme d'autres, ce schéma nous gouverne sans que nous en percevions les permanences ou les limites emprisonnantes.

Au même titre que dans notre rapport relativement dénué d'humilité et de prudence à la matière et au vivant, ces deux exemples montrent à quel point nos représentations et nos connaissances participent d'un paysage mental façonnant le politique : la politique ne devrait pouvoir prétendre à aucune autorité qu'avec la prudence et la surveillance d'une démocratie pointilleuse autant que représentative de la diversité du Vivant et de ses enjeux de subsistances : une démocratie régulièrement re-légitimée parce qu'éclairée des connaissances scientifiques et surtout de l'analyse des représentations qui nous traversent.

Les émancipations individuelle et collective relèvent d'une compréhension sans cesse affinée des gouvernementalités associées à ces espaces de représentation. L'enjeu est considérable pour le bien vivre de tous et toutes. Les chercheurs et philosophes qui participent à ces éclairages, percevant leur portée politique, devraient faire un effort pour rendre lisibles et accessibles leurs travaux. Les médias et les éducateurs sensibilisés aux enjeux et soucieux de leur vulgarisation devraient pouvoir disposer de moyens et de libertés pour porter ces communications sans être accusés de politisation du débat : Ces objets sont politiques.

Bibliographie possible :

- Jean Baptiste Fressoz. Sans transition. Ecocène-Seuil, 2024.

- Jeanne Guien. Le désir de nouveautés. La Découverte, 2025.

- Célia Izoard. La ruée minière au XXIe siècle. Ecocène-Seuil, 2024.

- Nelo Magalhães. Accumuler du béton, tracer des routes. La Fabrique, 2024.

- Baptiste Morizot. L'inexploré. Wildproject 2023.

- Corine Pelluchon. Éthique de la considération. l’ordre philosophique-Seuil, 2018.

- Geneviève Pruvost. Quotidien politique. La Découverte, 2021.