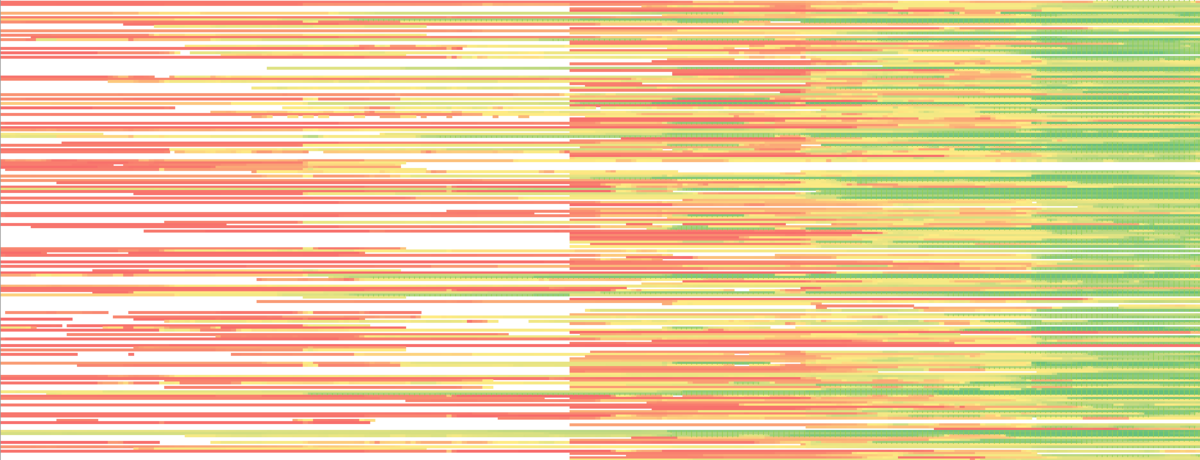

Agrandissement : Illustration 1

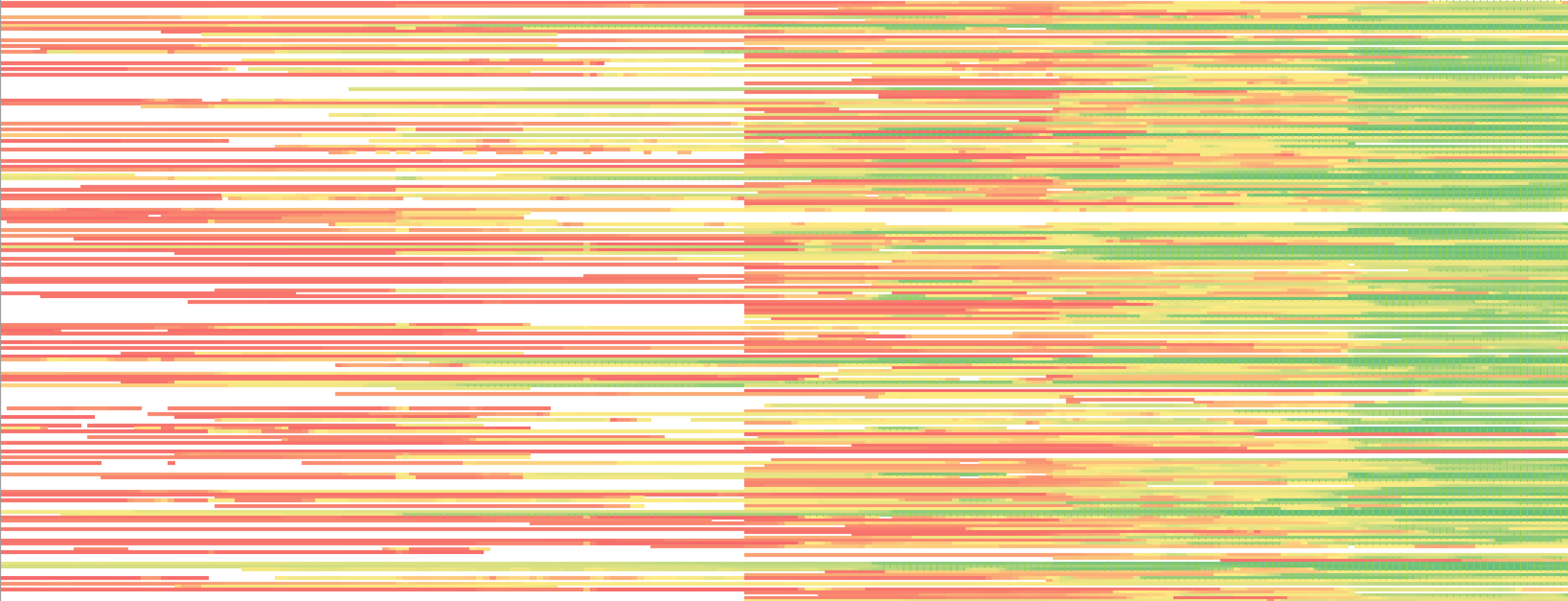

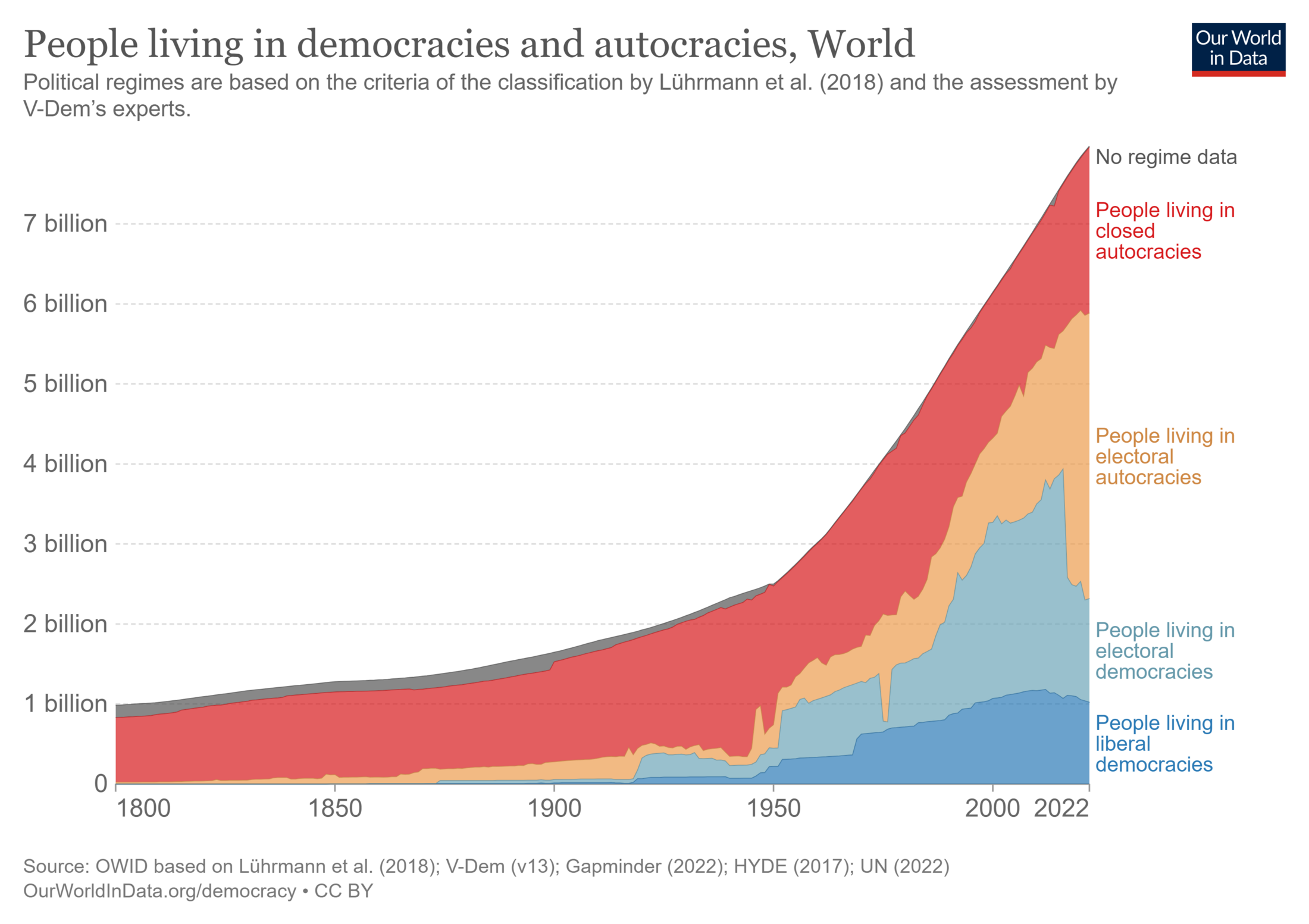

Pour une fois, le rouge est à gauche, contrairement aux bandes du réchauffement climatique de Ed Hawkins ! Une bonne nouvelle à n’en pas douter, mais de quoi s’agit-il ? C’est un tableau, avec en lignes 209 pays actuels ou passés, en colonnes les années 1789 à 2022. Quant aux cellules, on y trouve un indice du niveau de démocratie allant de 0 à 1 tel qu’évalué par V-Dem, mis à disposition par Our Word in Data, et colorié par mes soins. A première vue, c’est une excellente nouvelle : tous les pays semblent progresser vers un meilleur niveau de démocratie. C’est un fait : la démocratie, presque inexistante il y a deux cents ans, est aujourd’hui effective dans plus de la moitié des pays du monde. Pour mieux visualiser cette évolution, j’ai représenté ci-dessous la moyenne de l’indice de démocratie de ces 209 pays. Je vais commencer par analyser cette courbe de plus de deux siècles en relation avec les évènements historiques correspondants, puis je vais me concentrer sur le déclin des dix dernières années, pour finir avec un exemple détaillé : la France.

Agrandissement : Illustration 2

Une croissance bicentenaire

Les premières révolutions démocratiques comme la Glorieuse Révolution anglaise de 1688, la fondation des Etats-Unis en 1776 ou encore la Révolution française de 1789 initient une amélioration du niveau démocratique perceptible mondialement plusieurs décennies plus tard. La tendance commence nettement à s’amorcer en 1818, lorsque les colonies espagnoles en Amérique latine profitent des invasions napoléoniennes en Espagne pour s’insurger et proclamer leur indépendance : le Chili en 1918, le Pérou et le Mexique en 1821. A cette période, l’Espagne et le Portugal connaissent également des révolutions libérales conduisant à des Constitutions, même si cela ne dure que quelques années. La démocratie connait ensuite une croissance stable durant un siècle, jusqu’à une amélioration bien plus subite en sortie de Première Guerre Mondiale.

Elle est cependant traversée par une exception démocratique remarquable : le Printemps des peuples en 1848. Cet ensemble de révolutions à l’échelle européenne finit par être réprimé presque dans tous les pays, mais n’en est pas moins déterminant pour l’évolution de la démocratie. On voit sur le graphique que le niveau de démocratie progresse plus vite après cette date. Les premières révolutions ont lieu en Italie en janvier et en France en février, puis les États allemands rejoignent le soulèvement européen avec la Révolution de mars en Allemagne et ses Länder (Brunswick, Bavière, Mecklembourg-Schwerin, Hambourg, Hanovre, Hesse Grand-Ducal, Nassau, Saxe, Oldenbourg) au sein de la Confédération germanique, dans les provinces et pays sous domination de l'empire d'Autriche (Hongrie, les futures Tchéquie, Slovaquie et Slovénie) et du royaume de Prusse (province de Posnanie). Une nouvelle constitution libérale est promulguée aux Pays-Bas. La Suisse adopte sa première Constitution fédérale, issue des changements politiques à la suite de la Guerre civile sécessionniste du Sonderbund. Dans les Etats qui formeront plus tard l’Italie (Piedmont-Sardaigne et Toscane, Etats Pontificaux) débute l’unification, apparait le vote des femmes, et divers souverains accordent des Constitutions. Hors d’Europe, cette année marque également un tournant démocratique pour le Libéria qui est devenu une république indépendante le 26 juillet 1847.

Pour information, le graphique plonge en 1900 simplement car les données de 58 pays commencent à cette date, abaissant mathématiquement la moyenne.

La prochaine période remarquable se situe entre 1918 et 1920, marquée par deux sources de démocratie : la fin de la Première Guerre Mondiale, et l’ouverture du droit de vote, en particulier aux femmes. La révolution allemande instaura la république de Weimar. Le Royaume-Uni accorde partiellement le suffrage aux femmes avec le Representation of the People Act 1918, suivi du Sex Disqualification (Removal) Act 1919, qui supprime d'autres restrictions sur la participation des femmes à la vie civile. Profitant de la défaite de l’Empire austro-hongrois, un ensemble de proclamations partage son territoire entre sept États, dont le progrès démocratique est particulièrement notable pour la Tchécoslovaquie et la république d’Autriche allemande. La Belgique et le Luxembourg retrouvent leur pleine souveraineté, inspirés par les Quatorze points de Wilson. Aux Pays-Bas, tous les hommes de plus de 18 ans obtiennent le droit de vote dés 1917, suivis par les femmes en 1919. En Europe de l’Est, la Lituanie puis l’Estonie déclarent leur indépendance en février 1918, et la Russie soviétique abandonne la Pologne et la Lituanie. Enfin Malte, sous occupation britannique, obtient une plus grande autonomie en 1920 suite à des émeutes contre le prix du pain, puis en 1921 une constitution y instaure un véritable Parlement.

La démocratie s’effondre en Europe en 1939 avec l’invasion par l’Allemagne nazie de la Belgique, la Tchécoslovaquie, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Norvège, ainsi que le début de la dictature du général Franco en Espagne.

La période entre 1944 et 1949 connait un pic remarquable de la démocratie dans le monde entier. En plus de tous les pays européens démocratiques avant la guerre qui y reviennent souvent en s’améliorant, d’autres pays entre également dans le rang des démocraties : la Jamaïque tient ses premières élections au suffrage universel en 1944 ; le Japon adopte une nouvelle constitution plus démocratique imposée par les Etats-Unis ; à Malte, le parti travailliste introduit de nombreuses législations sociales ; les Philippines obtiennent leur indépendance en 1946 et le Sri Lanka en 1948 ; au Sénégal, l’Empire colonial français cède la place à l’Union française en 1946 qui lui confère un statut de territoire d'outre-mer (sa démocratisation est ensuite un cas particulier remarquable : elle progresse linéairement de 1946 à 2000). L’ébranlement des métropoles européennes, l’influence majeure des Etats-Unis et de l’URSS et la création de l’ONU ouvrent la voie à une décolonisation massive, permettant à de nombreux pays d’expérimenter la démocratie.

Après avoir stagné pendant une quinzaine d’années, la démocratie remonte en flèche sur la période de 1977 à 1989. L’Amérique latine est la région la plus remarquable de cette période, au cours de laquelle des dictatures militaires prennent le pouvoir dans la plupart des pays, souvent avec une composante anticommuniste soutenue par les Etats-Unis. Malgré l’effroyable opération Condor, la démocratie finit par se rétablir en Argentine, en Bolivie, au Brésil et en Uruguay, ou suite à des dictatures plus modérées comme au Pérou ou en Equateur. L’Espagne renoue également avec la démocratie suite à la mort de Franco en 1975, de même que la Corée du Sud et les Philippines à partir de 1987. D’autres Etats d’Océanie accèdent à la démocratie par leur indépendance : Les Îles Solomon en 1978 et Vanuatu en 1980.

La dernière explosion démocratique survient avec la chute du mur de Berlin en 1989, ouvrant la démocratie à tous les pays de l’ex URSS (Estonie, Pologne, Slovénie, Tchécoslovaquie, Lituanie, Lettonie, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Arménie) ainsi que dans les pays sous influence soviétique (Bénin, Cap Vert, Sao Tomé-et-Principe) ou américaine anticommuniste (Bengladesh, Chili, Nicaragua, Panama, Paraguay). C’est également à cette période que la Namibie accède à l’indépendance et que le Niger sort de la dictature.

Cette croissance démocratique depuis deux siècles semble s’achever en 2012, année la plus démocratique de l’Histoire.

Une régression contemporaine

S’il y a une tendance qui mérite toute notre attention, c’est le palier qui semble avoir été atteint à environ 50% de démocratie, et la régression mondiale qu’on observe depuis une dizaine d’années. La démocratie a-t-elle atteint ses limites ? Les autocraties vont-elles parvenir à interrompre cette vague bicentenaire ? Regardons en détails.

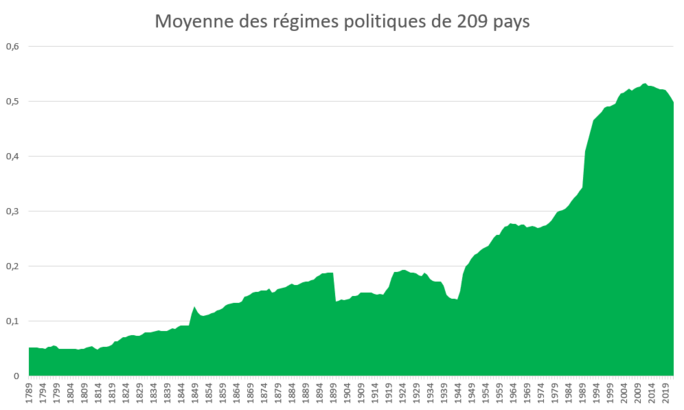

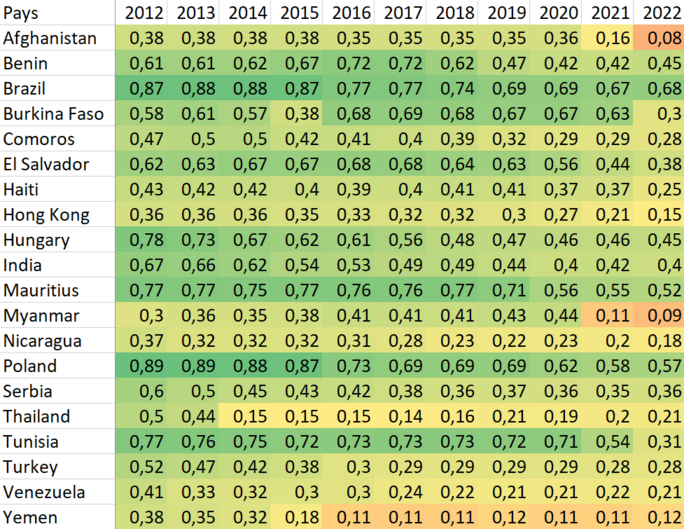

Si on voit déjà bien la tendance descendante sur la moyenne par pays, le déclin est particulièrement marquant en distinguant les démocraties des autocraties (en-dessous d’un niveau de 0,5), et en le rapportant à la population. Avec les 1,4 milliards d’Indiens, 84 millions de Turcs et 28 millions de Vénézuéliens – vivant en démocratie depuis un demi-siècle – basculant en autocratie (électorale) au cours des dix dernières années, le décrochage est abrupt.

Agrandissement : Illustration 3

Je reprendrai par la suite mon analyse par pays qui me semble plus pertinente, mais la courbe ci-dessus offre au moins une autre information intéressante : le nombre d’humains vivant en autocraties fermées est resté assez constant depuis 1789, entre un et deux milliards. Mais à l’époque, il s’agissait de presque 100% de la population mondiale, tandis qu’aujourd’hui, cela n’en représente plus qu’un quart.

Une autre perspective est par ailleurs rassurante : à part ces trois cas de l’Inde, la Turquie et le Venezuela, aucune autre autocratie actuelle n’a été une démocratie durable par le passé. Une fois la démocratie atteinte, elle est très difficile à renverser : parmi les 67 démocraties de 1990, 59 le sont toujours aujourd’hui. Les huit meilleures démocraties en 2022 (Danemark, puis Norvège, Suède, Suisse, Estonie, Irlande, Nouvelle Zélande, Belgique), à l’exception de l’Estonie, sont en tête depuis le milieu du 19ème siècle. A l’autre bout du spectre, à part quelques parenthèses historiques, les huit pires autocraties le sont également depuis aussi longtemps que les données remontent (en partant du dernier : Arabie Saoudite, Erythrée, Chine, Afghanistan, Corée du Nord, Qatar, Myanmar, Emirats Arabes Unis).

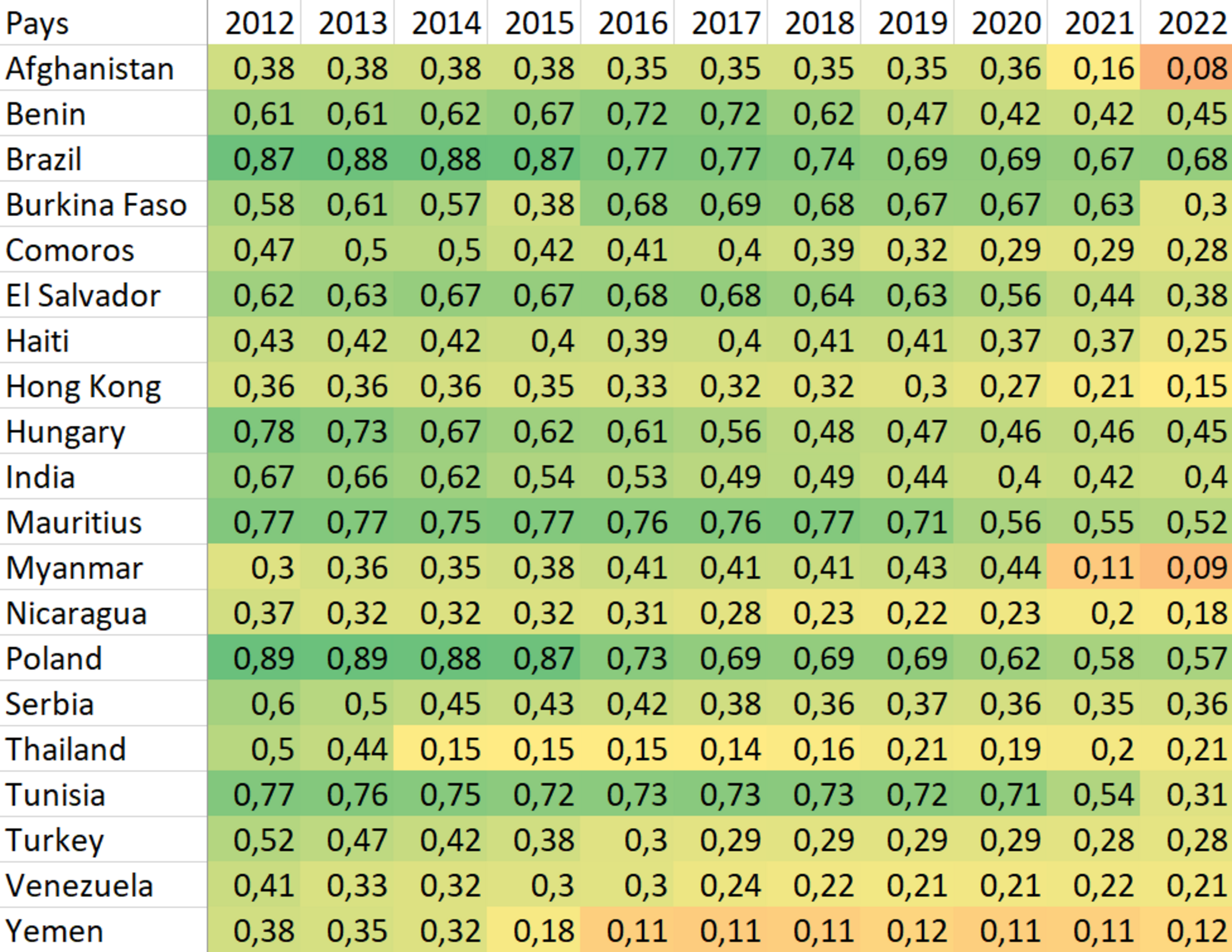

Observons maintenant plus précisément d’où vient cette récente régression, en se concentrant sur les plus fortes régressions depuis 10 ans.

Agrandissement : Illustration 4

Le cas de l’Afghanistan a été largement médiatisé : dès l’instant où les Etats-Unis se sont retirés militairement, les Talibans ont repris le pouvoir et réinstaurés l’un des régimes les plus autoritaires du monde. Il est cependant important de noter que le pays n’a jamais vraiment connu la démocratie. Les vingt années les moins autocratiques de son Histoire ont été maintenues artificiellement par l’occupation américaine.

Le Bénin a entamé en 1989 une transition démocratique réussie, qui s’est maintenue et même renforcée jusqu’en 2018, malgré les difficultés économiques du pays. Le recul démocratique est survenu suite à l’élection présidentielle de 2016, remportée par l’homme d’affaires Patrice Talon. Une nouvelle cour de justice est créée en 2018, la CRIET, qui apparait comme inféodée au pouvoir exécutif et capable de neutraliser l’opposition. Pour les élections législatives de 2019, la Commission électorale ne valide que deux listes, favorables à Talon. Celui-ci est réélu en 2021 dés le premier tour avec 85% des voix. Pour autant, la démocratie subsiste, car le principal parti d’opposition parvient à obtenir un quart des sièges lors des élections législatives de 2023.

Le Brésil, bien que toujours démocratique, traverse depuis 2014 une crise relative à la corruption de sa classe politique, et qui conduit à l’élection du président d’extrême droite Jair Bolsonaro en 2018. La victoire du socialiste Lula en 2022 face à ce dernier semble prometteuse, mais les années à venir seront déterminantes, étant donné que le problème de corruption n’a pas encore été éradiqué.

Le Burkina Faso accède à la démocratie en 1991, malgré les violences policières et les meurtres d'opposants au président Blaise Compaoré qui égrènent les quatre mandats de celui-ci jusqu’en 2014. Après un coup d’Etat raté, dans un contexte de terrorisme et malgré une influence forte de l’armée, la démocratie se développe jusqu’à un nouveau coup d’Etat en 2022, dont le leader est cependant évincé, à nouveau grâce à l’armée. La situation est à ce jour très instable.

Les Comores, dont la souveraineté vis-à-vis de la France a longtemps été ambiguë, n’a jamais été une véritable démocratie, mais s’enfonce dans l’autocratie à partir de 2018, lorsque les Comoriens, pour moitié en-dessous du seuil de pauvreté, approuvent par référendum une réforme constitutionnelle qui renforce les pouvoirs du président.

Le Salvador, démocratie depuis 1994, est connu pour sa forte insécurité causée par des gangs locaux. Ceci conduit à une crise politique en 2020, suite à un désaccord entre les pouvoirs exécutif et législatif au sujet d'un prêt américain pour l'amélioration de la Police nationale civile et des Forces armées. Les agissements du président sont qualifiés de graves et dangereux par des observateurs internationaux.

Haïti n’a jamais été une véritable démocratie, le pays étant gangréné par la corruption et la violence, mais la crise culmine à partir de l’assassinat du président Jovenel Moïse en 2021 et le flou concernant sa succession, alors que de nouvelles élections devaient avoir lieu depuis 2019. Suite à divers rebondissements politiques, une fédération de gangs prend le contrôle d’infrastructures clés. Un accord prévoit de nouvelles élections en 2023.

Hong Kong, officiellement une région administrative spéciale de la République populaire de Chine – troisième pire autocratie du monde –, est notablement plus libérale que cette dernière. C’était du moins le cas jusqu’à un projet de loi de 2019 sur l'extradition des opposants politiques en Chine, qui provoque une manifestation massive et une répression toute aussi conséquente. L’autonomie de Hong Kong a de fait considérablement régressée.

En 1989, c’est la Hongrie qui ouvre le rideau de fer, et le pays accède à la démocratie avant même la chute de l’URSS, qu’elle maintient forte jusqu’à la crise de 2008. Celle-ci affecte particulièrement son économie, ce qui conduit à l’élection du conservateur Viktor Orbán en 2010. Il fait adopter en 2011 une nouvelle Constitution, la Loi fondamentale, qui interdit le mariage homosexuel, prolonge le mandat des personnalités nommées par le gouvernement en exercice et fragilise la pluralité des médias. En 2022, Viktor Orbán obtient un quatrième mandat. L’Union Européenne reproche au pays de fragiliser l’Etat de droit.

En accédant à l’indépendance en 1950, l’Inde devient la plus grande démocratie du monde. Pourtant les tensions religieuses persistantes entre majorité hindoue et minorités musulmanes et chrétiennes permettent l’élection du nationaliste hindou Narendra Modi en 2014. Il ne cesse alors d’affaiblir les droits des minorités, traite son principal parti d’opposition comme un ennemi de l’Inde tout en achetant ses membres, réécrit l’Histoire du pays, laisse libre court aux violences, bride les ONG, journalistes, universitaires… Malgré sa réélection en 2019, la population défavorisée, rurale, des basses castes dont il a réussi à obtenir les votes pourrait bien finir par réaliser qu’il leur cause plus de mal que de bien.

Maurice est une démocratie depuis la proclamation de son indépendance en 1968. Longtemps salué comme étant la seule démocratie libérale en Afrique subsaharienne, le pays a récemment mis en place plusieurs règlements portant atteinte à la liberté de la presse.

Le Myanmar n’a jamais été une véritable démocratie, et même l’une des pires autocraties au monde jusqu’en 2009. Après l'indépendance avec l'Angleterre, la Tatmadaw (l'armée nationale) était la seule institution assez forte pour imposer son autorité sur un pays divisé. Le pouvoir militaire est presque total, et malgré une plus faible oppression entre 2012 et 2020 avec la victoire électorale de la Ligue nationale pour la démocratie (LND) d'Aung San Suu Kyi, l’armée reprend les rênes du pays en 2021, précipitant ce qui s’apparente de plus en plus à une guerre civile.

Depuis son indépendance en 1821, le Nicaragua est ponctué de révoltes souvent marquées par une criante ingérence américaine. Les gouvernements successifs et contradictoires parviennent pourtant à implémenter de multiples réformes sociales. La démocratie culmine sous la gouvernance de Violeta Chamorro entre 1990 et 1996, et régresse constamment depuis, particulièrement depuis l’élection de Daniel Ortega en 2007. Celui-ci est réélu de manière controversée en 2011, 2016 et 2021, alors que sa présidence emprunte un tournant autoritaire. Durant son quatrième mandat, plusieurs ONG, universités et journaux indépendants sont fermés.

Comme beaucoup de pays du bloc de l’Est, la Pologne accède à la démocratie en 1990, et s’y maintient solidement jusqu’aux élections de 2015, qui marquent le retour au pouvoir du parti conservateur Droit et justice. Celui-ci est élu sur un programme populiste (nationaliste, socialiste, eurosceptique, partiellement anticapitaliste) inspiré de Viktor Orbán, et porte atteinte à l’Etat de droit, notamment en annulant la nomination des juges du Tribunal constitutionnel faite avant la fin de la législature précédente.

Au début du 20ème siècle, la Serbie apparait comme un berceau de la démocratie dans les Balkans. Sous le règne de Pierre 1er, le pays devient une monarchie constitutionnelle, instaure la liberté de la presse, d'opinion et d'association, et la création de syndicats. Mais face au risque de propagation communiste, la France réoriente en 1921 le roi vers un régime plus autoritaire. Le pays redécouvre la démocratie près d’un siècle plus tard, en 2001, avec la défaite aux urnes de Slobodan Milošević. L’arrivée au pouvoir de Aleksandar Vucic en 2014 marque un nouveau recul : atteinte à la liberté de la presse, diffamation des opposants au régime, culte de la personnalité, clientélisme. On y devine l’influence de l’allié russe chez ce candidat à l’adhésion à l’UE.

L'histoire de la Thaïlande depuis près d’un siècle est une succession de transitions parfois sanglantes entre le pouvoir militaire et civil. En 2014, Chan-o-cha déclare la loi martiale dans le pays et provoque le 12ème coup d'État réussi depuis l'instauration de la monarchie constitutionnelle en 1932. Il est réélu Premier ministre en 2019 après des élections législatives entachées de graves irrégularités. En 2020, une manifestation réclamant sa démission rassemble des milliers de personnes, une première depuis 2014. La Cour constitutionnelle le suspend de ses fonctions à titre temporaire en 2022, mais la décision finit par être annulée. Le 20 mars 2023, il dissout le Parlement et provoque des élections anticipées.

La Tunisie, berceau du Printemps arabe de 2011, accède à la démocratie avec ce mouvement, en forçant le président Ben Ali et sa famille – qualifiée de clan quasi-mafieux – à céder le pouvoir. Des gouvernements successifs tentent des réformes sans parvenir à calmer la colère populaire, jusqu’aux élections législatives de 2014, les premières vraiment démocratiques et transparentes. La précarité ramène la jeunesse tunisienne dans la rue en 2017 et 2018, mais la démocratie persiste jusqu’à la dérive autoritaire du président Kaïs Saïed à partir de 2021. Celui-ci suspend l’assemblée, dissout l’Instance provisoire chargée du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi (IPCCPL) créée en 2014, gouverne par décrets, et met en place par un référendum (avec une participation de 30%) une nouvelle Constitution mettant notamment en place un régime présidentiel.

La Turquie devient une république indépendante en 1923, mais n’accède réellement à la démocratie que vers 1965 après un coup d’Etat en 1960 pour renverser le pouvoir abusif. Les militaires au pouvoir pendant un an permettent les premiers partis et syndicats socialistes légaux et font approuver une Constitution garantissant les libertés démocratiques (liberté d'expression, de réunion, d'association, droit de grève). Depuis 1950, la place de l’islam dans la politique est intimement liée à l’essor démocratique. A partir de 2008, le pouvoir de Recep Tayyip Erdoğan (alors Premier Ministre, élu président en 2014) se raffermit tandis qu’il entame une politique beaucoup plus favorable à l'islam, et encore plus après la tentative de coup d’Etat en 2016.

Après la chute du dictateur Marcos Pérez Jiménez en 1958, le pacte de Puntofijo assure la stabilité démocratique du Venezuela pendant une trentaine d’années en permettant l’alternance politique. L’équilibre est rompu avec le développement du clientélisme et de la corruption, et la réduction des revenus du pétrole. L’austérité budgétaire du président Carlos Andrés Pérez provoque les émeutes meurtrières du Caracazo en 1989. Hugo Chavez, élu en 1998, instaure une politique socialiste radicale qui connaitra une opposition tenace, avec une dérive autoritaire à partir de 2006 et jusqu’à sa mort en 2013. Depuis le Venezuela est toujours en crise politique, humanitaire et économique (très dépendant du prix du pétrole).

Le Yemen n’a jamais été une véritable démocratie, mais les aspirations républicaines du Yemen du Nord comme du Sud en font une menace pour les monarchies absolues de la région - en particulier l’Arabie Saoudite – qui ne cessent d’œuvrer pour son isolement. L’unification en 1990 s’accompagne d’une Constitution instaurant un multipartisme et la liberté de la presse, mais aussi l’élection d’un président qui reste au pouvoir pendant 22 ans, jusqu’à la révolte du Printemps arabe. Durant l’essentiel de cette période, le pays est également en proie à la guerre civile, qui conduit à la prise de pouvoir par les rebelles Houthis en 2014, faisant du pays la cible d’une coalition de plusieurs pays arabes sunnites dirigée par l'Arabie saoudite. Les crimes de guerre sont encore aujourd’hui le quotidien des Yéménites.

On voit que les causes de ces régressions démocratiques sont multiples au sein de chaque pays concerné, et varient grandement d’un pays à l’autre. La seule règle apparente semble être qu’elles concernent en grande majorité des pays à l’expérience démocratique récente : seuls quatre des vingt étaient déjà des démocraties en 1985. Au-delà de ce premier constat, on peut identifier trois modes de dérive : la prise de pouvoir par l’armée ou une force armée, la réduction des libertés pour protéger le pouvoir en place, et l’élection démocratique d’un autocrate.

Le premier mode est le plus simple à analyser : avec une force armée pas suffisamment inféodée au pouvoir politique, les aspirations démocratiques se développent sous une épée de Damoclès. C’est typiquement le cas du Burkina Faso, du Myanmar, de la Thaïlande ou encore de l’Afghanistan. Des dérives de ce mode pourraient se produire dans les années à venir principalement dans deux régions du monde : dans les jeunes Etats d’Afrique où l’Armée est historiquement convaincue de devoir protéger le pays contre les défaillances de gouvernements civils, et en Asie du Sud-Est où les pays sont fracturés en camps montés l’un contre l’autre par la Guerre Froide.

Le deuxième mode survient lorsque le gouvernement en place craint de perdre son pouvoir. C’est le cas de Erdoğan (Turquie) voyant les révolutions qui agitent les pays arabes, de Xi Jinping (Chine) qui ne peut laisser sa population aspirer au modèle libéral d’Hong Kong, de Chavez (Venezuela) dont les réformes radicales sont férocement combattues à l’intérieur comme par l’extérieur du pays, et dans une moindre mesure de Pravind Jugnauth (Maurice) accusé d’illégitimité. Ce risque plane au-dessus de toutes les jeunes démocraties vulnérables à une puissance autocratique aux velléités impérialistes. On pense ainsi au Boutan, au Népal ou encore à la Mongolie, dont les institutions politiques, remarquables dans la région, pourraient inquiéter la troisième pire autocratie du monde, qui partage une frontière et une culture avec eux. Le vent démocratique qui traverse les pays arabes est une autre source d’inquiétude pour ceux d’entre eux qui ont osé un certain libéralisme, tels que l’Algérie ou le Liban. En témoignage l’énergie monumentale que consacrent les monarchies du Golfe pour lutter contre la démocratisation de leurs voisins, le plus dramatique exemple étant le cas du Yemen.

Le troisième mode est le plus complexe à cerner et le plus dur à anticiper. Il survient dans des pays où la démocratie prospère, parfois depuis longtemps. Il se nourrit des crises et prend racine lorsqu’un sujet reste la préoccupation principale d’une population pendant longtemps. Il émerge sous la forme d’un candidat providentiel, qui prétend détenir une solution simple à cette préoccupation, savoir qui est coupable du malheur de ses électeurs, et le combattre : ce qu’on nomme aujourd’hui le populisme. Cette opportunité néfaste, cette brèche dans le processus démocratique, est souvent liée à la pauvreté de la population, comme en Hongrie, en Pologne ou encore aux Comores. Il peut également s’agir de la corruption des élites, comme au Brésil ou au Bénin, de l’insécurité au Salvador, de tensions religieuses en Inde. C’est également la porte ouverte à l’ingérence étrangère : russe en Serbie, américaine au Nicaragua, arabe en Tunisie. Aucun pays n’y est imperméable. Si les deux plus anciennes démocraties du monde ont pu élire Donald Trump et voter pour le Brexit, toutes sont susceptibles d’y céder. Heureusement, c’est également le mode le plus facilement réversible. Il convient à chaque démocrate de chaque pays de surveiller les signaux faibles, de soigner les blessures avant qu’elles ne s’infectent, et de rappeler sans cesse que la démocratie est là pour rester.

Je vais donc maintenant appliquer ce précepte au pays que je connais le mieux : la France.

Un exemple détaillé : la France

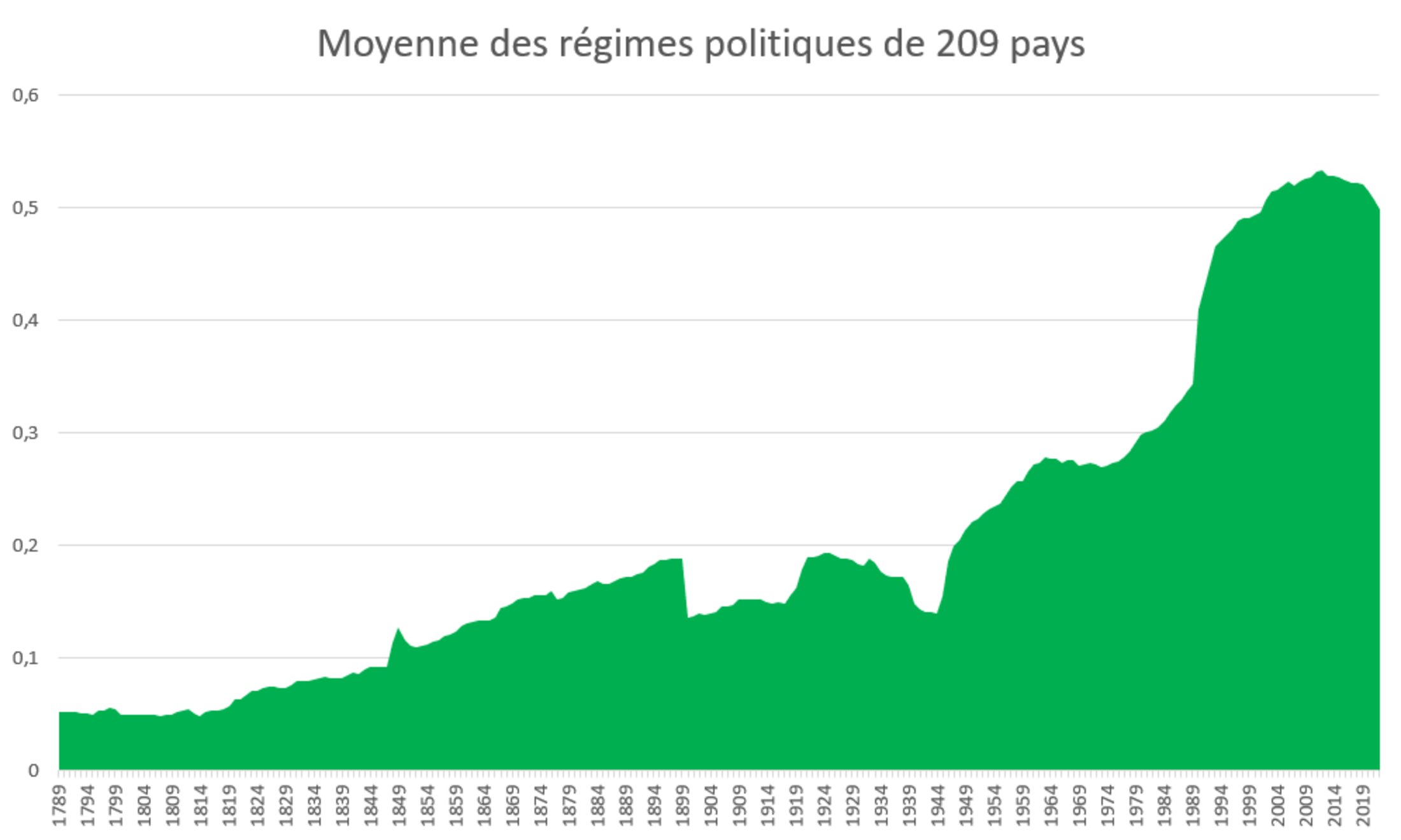

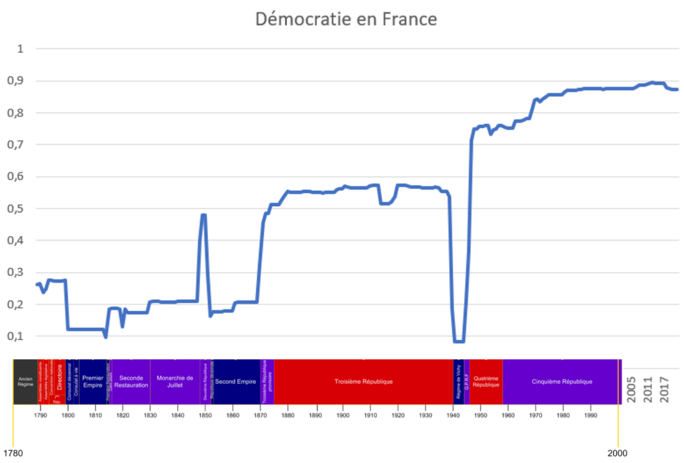

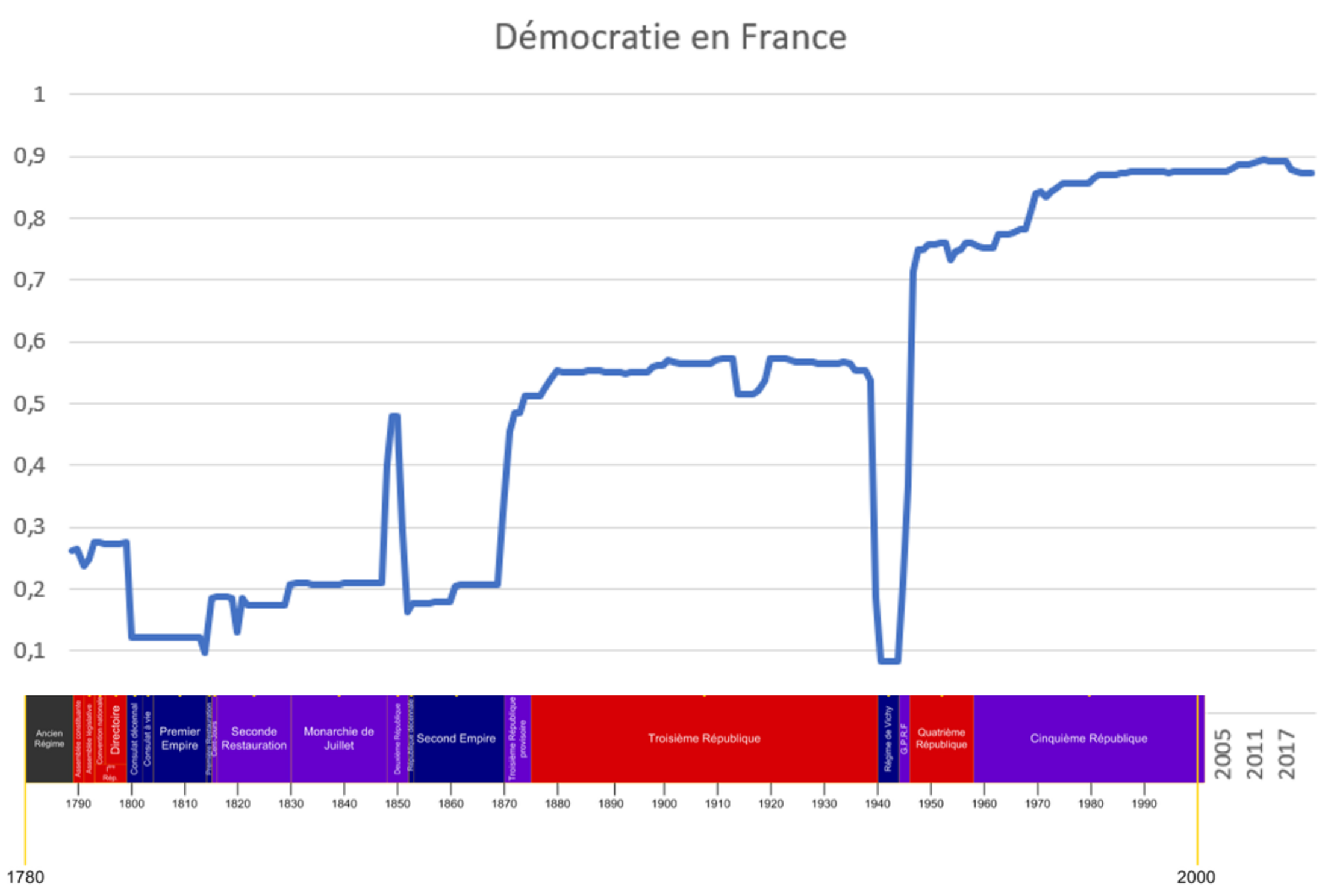

Agrandissement : Illustration 5

La France est l’un des premiers pays du monde moderne à expérimenter la démocratie, mais elle tâtonne pendant un siècle avant de parvenir à établir une République stable. La succession d’empires et de monarchies au 19ème siècle démontre bien que la démocratie est loin d’être une évidence. Le pays des Lumières a cependant embrasé la flamme démocratique dans toute l’Europe, et sa Troisième République n’est que la consécration d’une lutte bien plus ancienne et étendue. Si elle est évidemment affectée par la Première Guerre Mondiale, elle est déjà suffisamment robuste pour en sortir aussi forte qu’elle n’y est entrée. La reddition au régime nazi en 1940 dessine évidemment un gouffre vertigineux dans l’autocratie (et l’horreur), mais il faut plus de quatre ans pour balayer son héritage démocratique, et cette dérive autoritaire incite même à instaurer une nouvelle Constitution plus démocratique : la IVème République est parlementaire, consacre le droit au travail et à l’instruction, garantit l’égalité entre les femmes et les hommes (après que les femmes aient obtenues le droit de vote et l’éligibilité en 1944).

La démocratie régresse légèrement en 1954 avec le début de la guerre d’Algérie, puis à partir de 1958 avec l’instauration d’une Vème République renforçant les pouvoirs de l’exécutif : l'élection du président de la République au suffrage universel direct en fait un régime semi-présidentiel. A l’inverse, la démocratie monte en flèche suite aux évènements libertaires de mai 68, dont les conséquences politiques et sociales sont indéniables. Elle se stabilise ensuite à un des niveaux les plus élevés du monde pendant quarante ans, et augmente encore avec la révision constitutionnelle de 2008 qui renforce les pouvoirs du Parlement, encadre les pouvoirs du président de la République et accorde de nouveaux droits pour les citoyens. Elle culmine en 2013 avec l’adoption des lois relatives à la transparence de la vie publique, suite à l’affaire Cahuzac.

La démocratie en France commence à régresser nettement à partir de 2018. Le pays perd ainsi 2 points, passant de 0,895 en 2013 (au 8ème rang, entre la Belgique et l’Allemagne) à 0,874 en 2022 (10ème, entre le Luxembourg et l’Espagne). En comparaison, le niveau de démocratie a augmenté de 6 points suite à Mai 68. Pour le pays des Droits de l’Homme, c’est dommage.

On peut dire que le recul débute réellement avec la loi du 30 octobre 2017 renforçant la Sécurité Intérieure et la Lutte contre le Terrorisme. Elle instaure dans le droit commun certaines mesures de l’état d’urgence mis en place suite aux attentats de 2015. Ces mesures ne sont pas considérées comme plus efficaces contre le terroriste que les lois déjà existantes, mais menacent les droits des citoyens. 2018 est ensuite l’année du mouvement des Gilets jaunes, dont l’Acte IV le 8 décembre marque le début d’une stratégie de répression policière violente (126 blessés à Paris ce jour-là). 2020 est une année exceptionnelle de par ses mesures de restrictions de libertés à l’échelle mondiale afin d’endiguer la propagation du Covid-19. Celles-ci se poursuivent en 2021, année également marquée par la promulgation de la Loi pour une sécurité globale préservant les libertés, perçue comme une dérive sécuritaire. La démocratie s’améliore légèrement en 2022 avec la levée de plusieurs restrictions liées au Covid-19, dont le pass sanitaire. On peut espérer que cette tendance à la hausse se confirme dans les années à venir, mais le déni de démocratie en 2023 par l’utilisation de l’article 49.3 plutôt qu’un vote à l’Assemblée pour adopter l’importante réforme des retraites, ou encore la dissolution du mouvement écologiste des Soulèvements de la Terre, présagent plutôt du contraire…

Ceci n’est peut-être pas la pire des tendances observées depuis qu’Emmanuel Macron a accédé au pouvoir, mais elle n’en est pas moins inquiétante, car une démocratie solide est un prérequis pour toutes les autres luttes importantes. Amis démocrates, vigilance : la démocratie peut être ancienne, elle n’est pas pour autant acquise.