Depuis plusieurs années, le gouvernement mène une politique durcie contre les personnes étrangères qui s’installent ou voudraient s’installer en France. Cela passe par une complexification des conditions d’obtention de l’asile ou des titres de séjour, l’augmentation d’arrestations et du nombre de places en centres de rétention administrative, d’expulsions, la confiscation des droits sociaux, etc.

Parmi ces lois, il y en a une qui passe un peu « mieux », qui parait acceptable, que personne ne questionne vraiment : le niveau de « langue française » requis pour obtenir les différents titres de séjour ou la nationalité française est de plus en plus haut (et donc, difficile à faire valider).

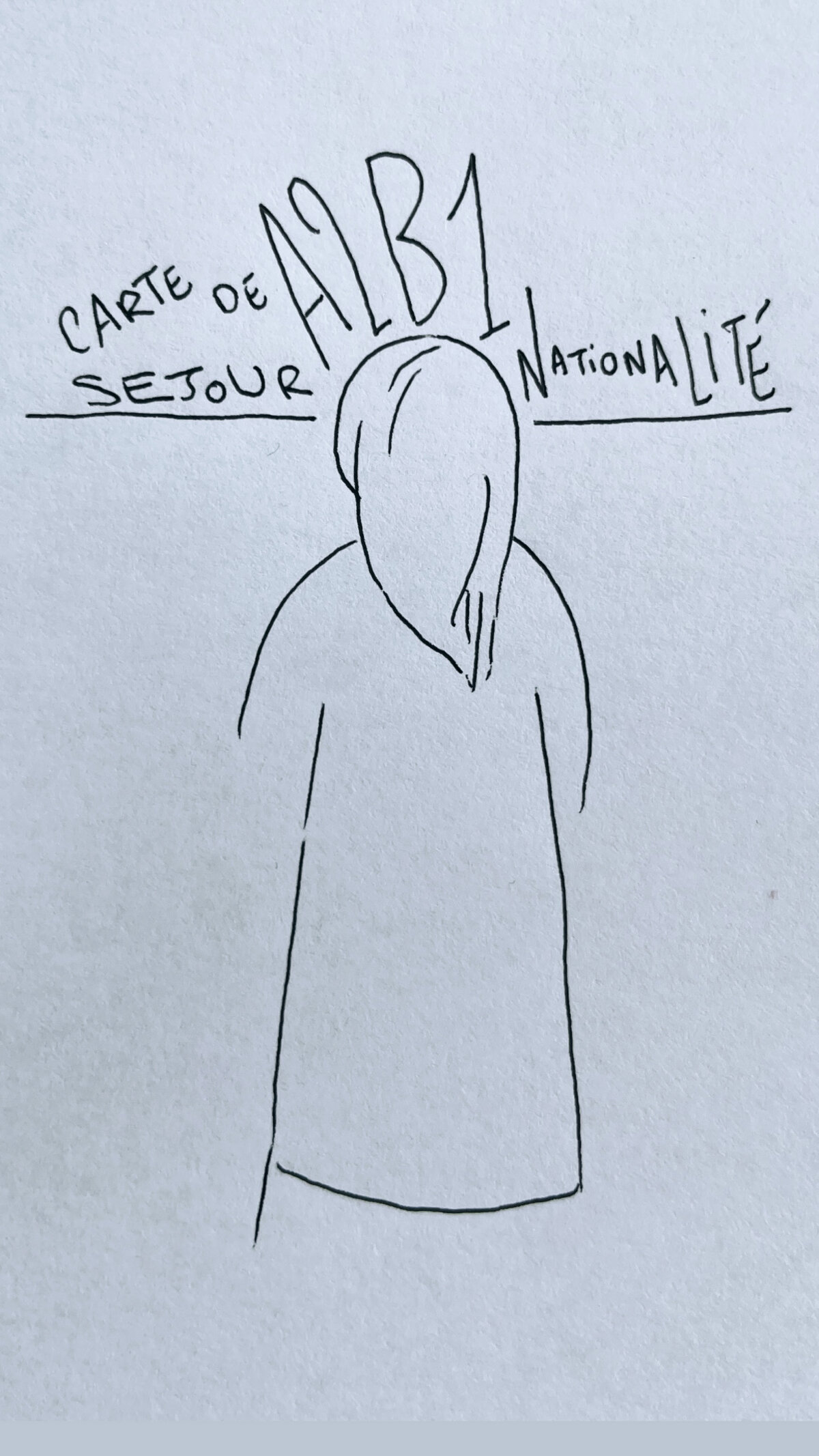

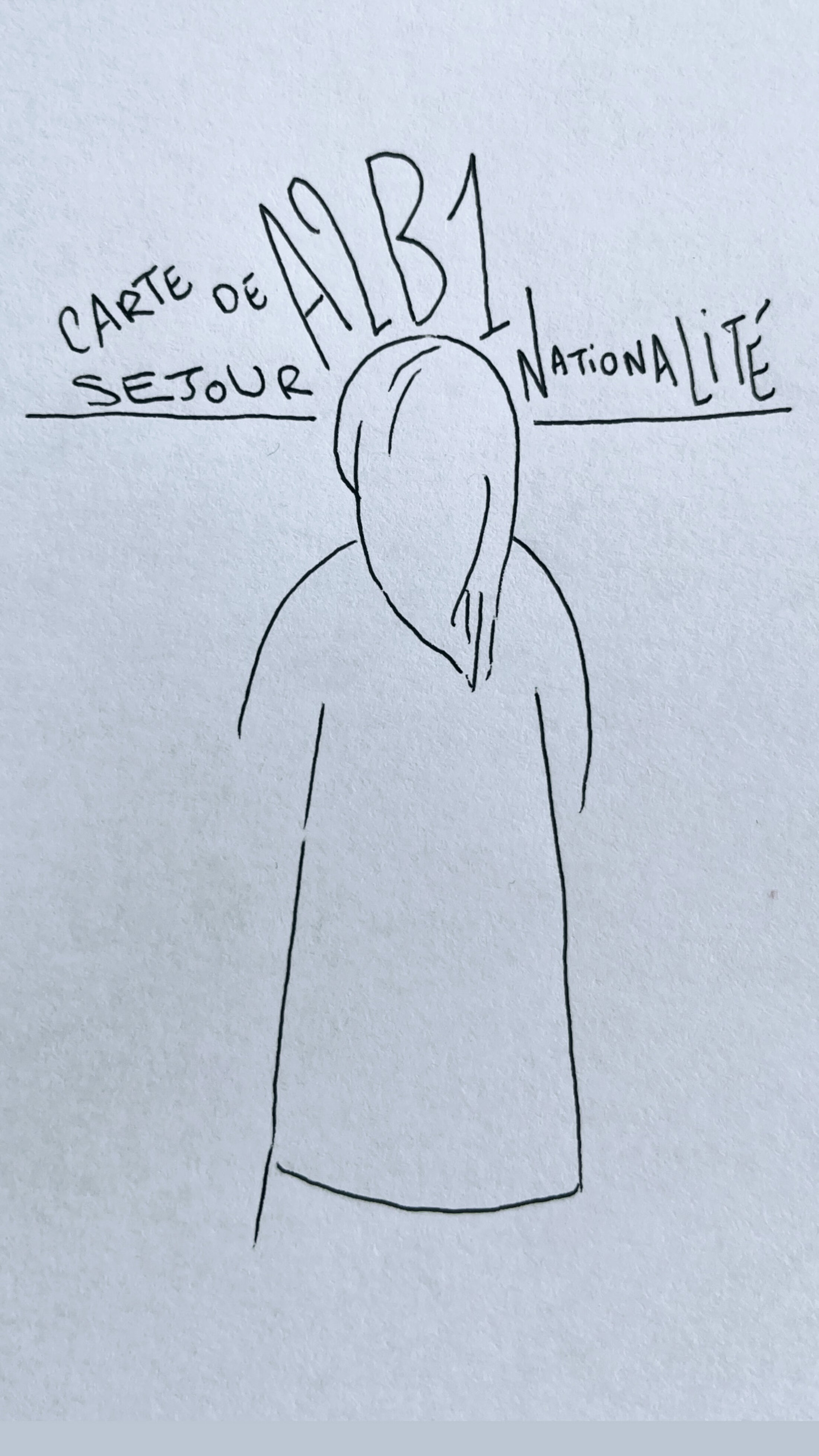

Depuis février 2019, le niveau requis pour avoir la carte de résident (10 ans) est le niveau A2 oral et écrit. Pour la nationalité, le niveau B1 oral et écrit. C’est une politique de tri et une politique très discriminante, qui prive actuellement des milliers de personnes en France d’obtenir la carte de résident ou la nationalité – alors qu’ils réunissent tous les « autres » critères légaux. Or, le gouvernement veut maintenant augmenter encore plus les niveaux demandés : B1 pour la carte de résident et B2 pour la nationalité. Voici les raisons pour lesquelles je m’oppose à ces restrictions d’accès.

1. Si l’intérêt réel de cette politique était de favoriser l’apprentissage du français et l’intégration, nous aurions vu ouvrir des formations, des centres, des places pour l’apprentissage linguistique. Ce n’est pas le cas. Encore la semaine dernière nous avons rencontré une dame qui cherche des cours depuis plus de deux ans. Une autre dame qui cherche des cours depuis 7 ans.

Dans les centres de formation, il manque à peu près moitié plus de places qu’il n’y en a actuellement en formation linguistique. Dans les centres sociaux, il y a entre 6 mois et 1 an d’attente pour avoir un cours d’1h hebdomadaire et la plupart des enseignant.e.s sont bénévoles et malheureusement les contenus et les méthodes ne sont souvent pas adaptés, malgré les bonnes volontés.

Juin 2024 : la plupart des formations A2 (notamment anciennement financées pr Pôle Emploi - France Travail) ont été arrêtées sur notre commune. L'OFII suspend aussi les formations A2. Deux centres proposant des ateliers ASL A2 ont été informés du possible arrêt des financements. Officiellement, la raison donnée : économies budgétaires, coupures de bugets. Mais là où les économies sont faites, c'est toujours un choix politique.

Hélène, chargée d’accompagnement à Pôle Emploi, cherche à inscrire les personnes qu’elle accompagne en formation de langue depuis plusieurs années mais on lui fait toujours la même réponse : pas de places. Cette politique est encore plus discriminante si on prend en considération le fait que les examens sont chers et ni leur préparation ni leur passation ne sont prises en charge par l’Etat : actuellement passer un examen coûte environ une centaine d’euros ; et si on le rate, on doit repayer pour le passer.

2. Beaucoup de gens, qui ont travaillé et vécu en France une grande partie de leur vie, ne peuvent plus avoir accès à la nationalité française, alors que toute leur vie est ici. Une dame que je connais a 59 ans, elle est en France depuis les années 90. Elle a travaillé plus de vingt ans dans le domaine du nettoyage à Lyon. Elle n’a fait que quelques années à l’école primaire au Maroc dans son enfance et n’a que peu accès à la lecture et l’écriture dans sa langue maternelle, l’arabe ; comme elle travaille en France, elle parle couramment le français mais ne l’écrit pas beaucoup. Elle ne pourra jamais réussir l’examen B1 requis pour la nationalité parce que dans cet examen il y a des épreuves de production écrite et compréhension écrite très difficiles (répondre à un sujet par une production écrite de 160 mots minimum).

À l’heure actuelle elle ne pourrait même pas prétendre à la carte de résident de 10 ans et serait donc obligée de retourner à la préfecture et faire des demandes de renouvellement très stressantes tous les 2 ou 3 ans avec la peur de perdre son droit au séjour. Or, ses enfants (nés en France) et son mari (ayant un niveau bac au Maroc) ont tous la nationalité française. Tout le monde, sauf elle. Est-ce qu’elle « mérite » moins que les autres ? Elle qui se lève à 5 heures du matin pour nettoyer les bureaux et les gares depuis des années ? Elle est donc privée de ses droits à la nationalité à cause du fait qu’elle n’a pas pu accéder à l’école étant petite. Elle est pénalisée à cause de ce qui était déjà une pénalité, quelque chose qui ne tient pas à sa volonté. Elle a été écartée de ses droits en France parce qu’elle n’a pas beaucoup été à l’école au Maroc. Avec cette loi, la France ne trie donc pas au mérite, elle trie selon la classe sociale d’origine.

Agrandissement : Illustration 1

3. Ces lois empêchent les femmes en particulier d’obtenir leurs droits. En effet les difficultés à l’écrit touchent principalement des femmes : structurellement, d’une part les étrangers qui sont le moins allés à l’école dans leurs pays d’origine sont des femmes, et d’autre part, une fois arrivées en France, elles mènent une vie difficile entre le travail et leurs enfants, qui les empêchent de suivre des cours ou formations intensives. Or, l’écrit est plus difficile à acquérir que l’oral en contexte, et nécessite souvent un enseignement, ou du moins un temps d’enseignement de base sur lequel se greffent ensuite les apprentissages. C’est donc un double facteur (dans le pays d’origine puis en France) qui impacte leur progression linguistique à l’écrit et rend difficile pour elles l'obtention de la carte de résident et de la nationalité.

4. Un examen scolaire ne permet pas de mesurer le niveau de langue réel d’une personne. Les examens de langue française en question (DELF, TCF, TEF) reposent sur des exercices de type scolaire (QCM, compréhension de texte, etc.), beaucoup de personnes n’ayant pas l’habitude de ces exercices les ratent alors qu’ils avaient par ailleurs bien compris les enregistrements ou les textes, mais n’avaient pas forcément compris ce que l’on attendait d’eux ou comment marchait l’exercice.

Dans ce cas, les personnes ayant peu été scolarisées sont encore une fois pénalisées pour obtenir un droit de séjour, alors que cela ne dépend absolument pas d’eux. Nous avons la certitude que si l’on fait passer ces tests à des jeunes ou des adultes dont la langue maternelle et langue unique est le français mais qui ont des difficultés à l’écrits (environ 10% voire plus des personnes de nationalité française selon les chiffres de l’ANLCI), ils seront aussi en échec : parce que ce type de test mesure avant tout la compréhension de consignes scolaires, et la maitrise de la langue écrite et soutenue, et non le niveau réel de langue – en l’occurrence, ce sont des locuteurs natifs. Cela renforce l’idée d’un double standard : en tant qu’étranger, il faut prouver deux fois plus que les natifs, et l’accès au droit (celui de s’installer durablement en France, d’y élire ses représentants, etc.) se fait en fonction de ce fameux mythe du « mérite ».

5. Les examens de langue française de type DELF reposent sur des prérequis qui ne sont pas universels et reposent souvent sur des habitudes sociales que certaines personnes n’ont pas. Par exemple, Anna est tombée sur un exercice où elle doit donner son opinion sur les « locations saisonnières » de type Air BnB, ou encore sur un texte décrivant les vacances au ski. N’ayant pas forcément d’éléments sur ces domaines, elle ne comprend pas une partie du texte, et ne trouve pas d’arguments. Pourtant, elle parle très bien le français, vit en France depuis plus de 20 ans, mais ici cela ne suffit pas. Ici ce qui est posé comme « universel » est en fait un impensé situé de classe sociale.

6. La langue est un prétexte de reproche et de tri. Elle n’est un problème que lorsqu’il s’agit d’immigrés pauvres de certains pays considérés comme « redevables à la France ». En effet la langue n’a jamais été considérée un pré-requis pour un Américain vivant à Paris depuis plus de dix ans (puisque selon l’imaginaire colonial, il est en haut de la hiérarchie des « étrangers », et l’anglais américain est en haut de la hiérarchie des langues, le fait qu’il ne parle pas le français ne pose pas de problème dans les interactions ; au contraire, on va apprécier son accent, ses petites erreurs, et valoriser le fait qu’il conserve et utilise sa langue d’origine, l’anglais).

De même la grande majorité des Français « expatriés » en Tunisie n’ont jamais atteint un niveau B1 en arabe, ni même sûrement pris un seul cours pour apprendre à parler, lire et écrire l’arabe. Mais s’il s’agit d’un Guinéen, d’un Soudanais, d’un Afghan, le fait qu’il vive en France et ne parle pas bien le français est considéré comme une faute grave, une preuve de mauvaise volonté, le symbole de sa fainéantise et fait de lui, finalement, un parasite.

Mais tous ces jugements, on l’a vu, ne reposent donc pas sur la langue comme critère objectif (comme ils semblent l’être de prime abord), mais bien sur l’origine sociale et géographique des personnes. Le problème est que ces jugements de valeur débouchent sur des lois, et que les lois impactent directement les droits des étrangers et étrangères en France, leur vie personnelle, leur vie de famille, leur santé mentale aussi.

Cette politique exclue de fait des milliers de personnes du droit au séjour long et à la nationalité qui sont pourtant des droits fondamentaux.

De plus, c’est une politique répressive et une politique de tri qui se cache derrière une « vitrine acceptable » (la maîtrise de la langue) alors qu’elle ne fait qu’exclure des personnes de leurs droits fondamentaux sur la base de l’origine sociale, du parcours scolaire et du genre. Cette politique n’a rien à voir avec une politique visant à favoriser l’apprentissage et l’accompagnement socio-professionnel. Cette politique n’a rien à voir avec « l’intégration ».

Tant que toutes les personnes étrangères de ce pays ne seront pas traités dignement, on ne pourra pas parler décemment d’intégration, car l’intégration est à double sens : pour être intégré, il faut être accueilli.