On sait maintenant qu'il est positif voire primordial pour les enfants, les élèves, les familles mais aussi les professionnels impliqués, de mettre en place des projets de valorisation du plurilinguisme : construire le passage d'une langue à l'autre, structurer les connaissances générales et le rapport aux langues, (re)découvrir les élèves et les familles sous un nouvel angle, mais aussi pour renforcer l'estime de soi, la rencontre des compétences langagières, stimuler la curiosité et l'envie d'apprendre, permettre aux élèves de rentrer dans les apprentissages linguistiques en comparant des langues, sortir des langues dites scolaires (LV1, LV2) pour offrir un regard et une approche d'autres langues, souvent non-enseignées à l'école.

Les chiffres montrent qu'environ 20% de la population en France parle le français et une ou plusieurs des 400 langues qui se trouvent sur le territoire (François Grosjean, 2014), et de par mes différentes interventions en quartier dit populaire je recenserai plutôt environ 90% des enfants scolarisés comme ayant des langues familiales (parents et grands-parents compris) que sont le français (à des degrés divers), et une ou plusieurs autres langues. Dans certaines classes de maternelle dans ces quartiers, de nombreux enfants sont allophones (ont une langue maternelle et de pré-scolarisation autre que le français).

Transmettre et pratiquer ses langues familiales fait partie des droits fondamentaux des familles et des enfants (voir : Déclaration universelle des droits linguistiques, adoptée par l'UNESCO en 1996, ou bien la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, adoptée en 1992 par le Conseil de l'Europe).

Au fil des années, j'ai pu rencontrer des mères d'élèves du quartier dans lequel je travaille, avec qui nous avons formé de petites équipes, et c'est avec elles que j'ai réalisé les supports et que certaines idées ont émergé, mais c'est aussi souvent ensemble que nous sommes intervenues dans les classes (surtout en maternelle/élémentaire) pour réaliser des ateliers ou projets autour des langues. C'est grâce à des heures de discussions informelles avec elles, avec leurs enfants devenus grands, mais aussi avec des personnes âgées et des adolescents, que mon approche du plurilinguisme s'est construite et continue de se construire.

Pour commencer, j’aimerais redonner la définition que j’utilise du « plurilinguisme » : pour moi, d'après aussi les recommandations du Conseil de l'Europe (2001) : être plurilingue ne signifie pas avoir des niveaux « identiques » dans plusieurs langues, mais d’être exposé à plusieurs langues au quotidien, notamment dans le cadre familial, de les comprendre à des degrés divers et de pouvoir utiliser la connaissance de mots ou expressions dans certains contextes et selon certains besoins. Chaque enfant et adulte plurilingue est différent, a une histoire différente, a un rapport différent aux langues qui l'entoure, et différentes compétences dans différentes langues.

Les idées et conseils qui suivent peuvent être particulièrement utiles et intéressantes pour les professionnel.le.s de l'éducation ou du soin, que vous souhaitiez mettre en place des projets plurilingues ou non ; mais cet article s'adresse aussi à toutes les personnes qui souhaiteraient avoir des clés pour réfléchir au plurilinguisme de manière générale.

Agrandissement : Illustration 1

1. Encourager les élèves à nommer les langues de la manière la plus précise possible. Cela permet d’augmenter parfois leurs connaissances générales sur les langues, mais aussi de structurer leur savoir et de mieux accueillir les langues familiales à l’école en montrant notre exigence et intérêt réel (scientifique et linguistique, et non folklorique) vis-à-vis des langues. Ainsi, encourager à spécifier « berbère » (est-ce qu’il s’agit du tarifit ou tachelhit par exemple), « éthiopien » (est-ce qu’il s’agit de l’amharique ou de l’oromo ou d'une autre langue), « congolais » (lingala, kikongo, kiswahili..). Pour la question de la langue « arabe », j'y reviendrai dans un prochain article mais de même j'encourage les élèves à préciser quelle langue arabe car la prononciation et le vocabulaire diffèrent selon les pays et les régions - d'ailleurs sur la question de l'arabe il est bien de connaître quelques différences entre l'arabe littéraire, l'arabe standard moderne et les différents arabe darija, pour pouvoir avoir cette discussion avec les élèves ; on peut prendre l'exemple des mots comme chaussure, ou bien/bon, ou très/beaucoup, etc., pour bien voir ces différences.

Parfois, ils le savent mais ne s’attendaient pas à ce que l’on connaisse, et ont donc simplifié par anticipation. Parfois, ils sauraient reconnaître la langue, mais ne savent plus comment elle s’appelle.

On peut redire que les mots et expressions, au sein d'une même langue, peuvent varier selon les régions, les villes, et même les locuteurs. Il est important de le redire aux élèves pour qu'ils s'expliquent pourquoi, par exemple, ils peuvent dire certains mots différemment de leurs camarades de classe, sans qu'il n'y ait qu'une bonne manière de dire.

Pour cela, il est préférable que les projets plurilingues soient encadrés par des personnes qui ont une formation ou des connaissances générales sur ces différentes langues, ou faire des recherches avec eux sur des sites qui décrivent les langues ou permettent d’écouter des extraits, ou bien demander par avance aux parents des informations sur ces langues (sachant que parfois certains peuvent aussi anticiper un regard des institutions, et donc par exemple ne pas déclarer une langue s’ils ont peur qu’elle soit mal vue par les institutions, ou en déclarer une autre s'ils pensent qu'elle est mieux vue ; j'ai constaté cela à de nombreuses reprises).

Puisque les langues ne sont que des « dialectes qui ont réussi à s'imposer », je n'utilise pas de distinction entre langue et dialecte. Je suis d'avis d'utiliser en priorité le mot « langue », car dialecte est un mot qui ne sert qu'à différencier et hiérarchiser les langues, en désignant une langue qui n'a pas de reconnaissance politique officielle dans un pays, une langue qui ne s'écrit pas ou peu, ou une langue qui s'emploie dans une région en particulier. Les sciences du langage ont montré qu'il n'y a aucune différence de structure ou d'acquisition entre ce que l'on appelle dialecte et ce que l'on appelle langue. La différence est seulement dans sa reconnaissance politique et son utilisation sociale et symbolique.

2. Ne pas partir du principe que les projets plurilingues concernent seulement les élèves primo-arrivants, et non les élèves nés en France. En effet, les élèves nés en France et plurilingues sont les grands oubliés des projets de valorisation du plurilinguisme dans les classes. Or, mes dernières interventions en milieu scolaire en quartier dit « prioritaire » m’ont bien montré que si 95% environ des élèves sont parfois nés en France, la grande majorité ont parmi leurs langues familiales d’autres langues que le français, et environ 50% d’entre eux, voire plus, sont performants dans ces langues dans les activités de vocabulaire du quotidien que j’ai proposées.

Et pour reprendre ce que pensent parfois certain.e.s enseignant.e.s, ce n'est pas parce que les élèves « parlent très bien français » (sic) qu'ils n'entendent pas ou n'ont pas de connaissances dans d'autres langues. Souvent, les enseignant.e.s des classes sont très étonné.e.s du fait que certains élèves « qu'ils ne soupçonnaient pas plurilingues » et dont « les parents parlent français » l'étaient en réalité. Ce n'est pas parce que le parent parle français en contexte de rendez-vous, ou lorsqu'il est à l'école en général, qu'il n'y a pas d'autres langues parlées ou entendues en famille.

3. Remplacer le mot « langues maternelles » par le mot « langues familiales » ou « langues du quotidien » car cela correspond mieux à la pluralité des situations linguistiques vécues par les élèves. Par exemple, certains parents peuvent parler plusieurs langues, mais choisir de ne parler qu’une de ces langues à leurs enfants. Certains parents peuvent aussi majoritairement parler français à leurs enfants, tout en transmettant certains mots ou expressions en d’autres langues. Deux parents peuvent aussi parler des langues différentes, parler une autre langue entre eux, et parler la même ou une autre langue aux enfants, sans que cela ne pose bien sûr problème. Rappelons que le plurilinguisme n'entrave jamais le bon développement du langage, si l'enfant évolue dans un environnement apaisé entre ses différentes langues et qu'on lui facilite le passage d'une langue à l'autre (j'y reviendrai dans un prochain article).

Les enfants peuvent aussi passer beaucoup de temps avec des personnes qui s'occupent d'eux, par exemple des grands-parents ou des voisin.e.s. Si ceux-ci sont invisibles pour l'école et ne s'y rendent jamais, cela ne veut pas pour autant dire qu'ils ne passent pas beaucoup de temps avec les enfants, et donc potentiellement que les enfants sont exposés ou pratiquent avec eux des langues autres que le français. On ne doit pas considérer la cellule familiale au sens strict, mais bien l'entourage au sens global. Certains élèves au collège ont même des connaissances solides dans certaines langues qui "ne figurent pas" pas a priori dans leur cellule familiale au sens strict.

Certains enfants ont aussi vécu dans d’autres pays européens comme l’Italie ou l’Espagne et ces langues font maintenant partie des langues familiales, à différents degrés.

Il faut donc aussi de sortir d'une conception du plurilinguisme dans laquelle chaque langue existe pour l'enfant ou l'adulte de manière indépendante, séparée, et monolithique. Lorsqu'il y a plusieurs langues en circulation dans l'univers de l'enfant, il arrive très couramment que certains mots soient en arabe, d'autres en français, d'autres par exemple en espagnol (dans le cas de familles ayant vécu en Espagne par exemple). La famille, par son parcours, s'est construit sa langue propre. C'est la même chose avec des familles par exemple pratiquant simultanément le malinké, le peul et le français, l'araméen et l'arabe, ou bien le uhrobo, l'anglais et le français, etc. La syntaxe est parfois maintenue dans une de ces langues, avec l'intervention de vocabulaire qui à l'origine appartient à une autre langue. On peut aussi entendre par exemple des verbes de langue française conjugués dans une autre langue, et ainsi ré-appropriés comme partie prenante de cette autre langue, sans que cela ne pose problème bien sûr. C'est ça aussi, la réalité du plurilinguisme. Cela ne veut pas dire que ces locuteurs pratiquent mal ou moins bien ces langues. Chaque mot est employé selon les besoins et son utilisation courante.

Enfin, il est important de préciser aussi que lorsque l’on parle de langues familiales, on ne parle bien sûr pas que des langues dites de l’immigration (que ce soit l'allemand, le wolof ou le vietnamien), mais aussi des langues régionales comme l'occitan ou le basque, des patois, des langues manouches, etc.

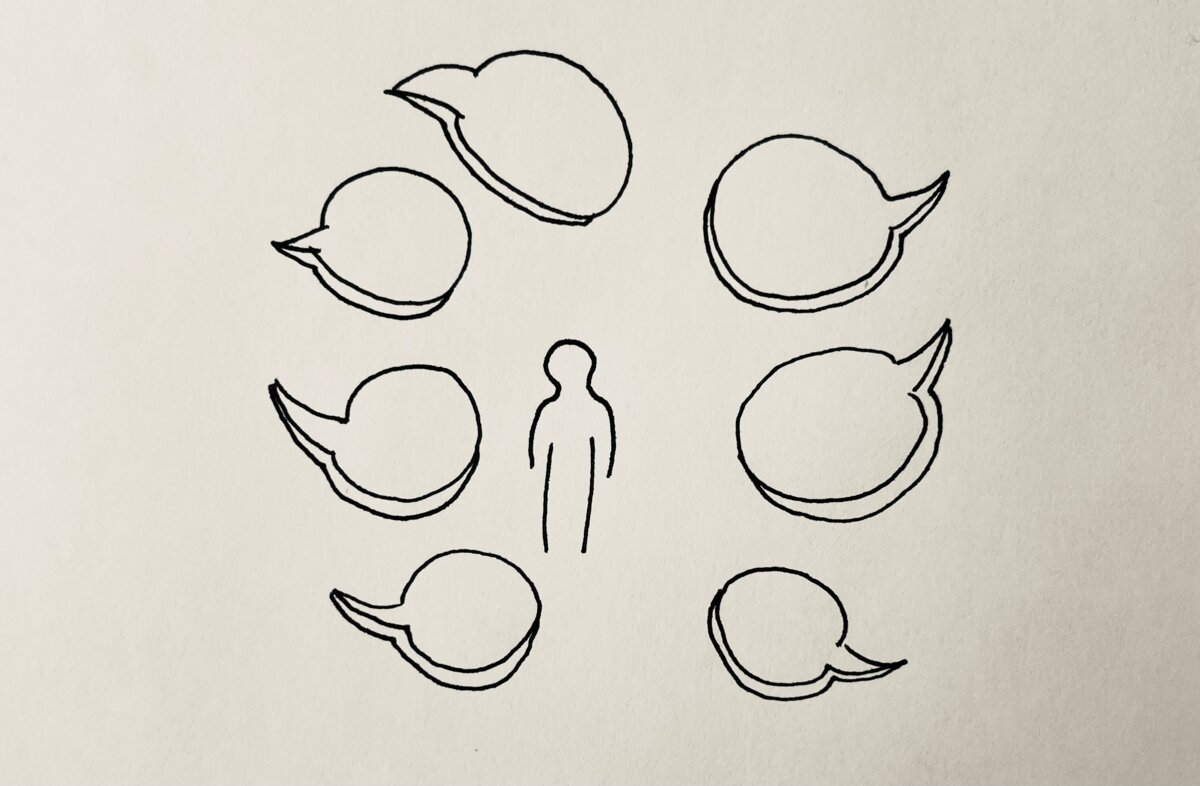

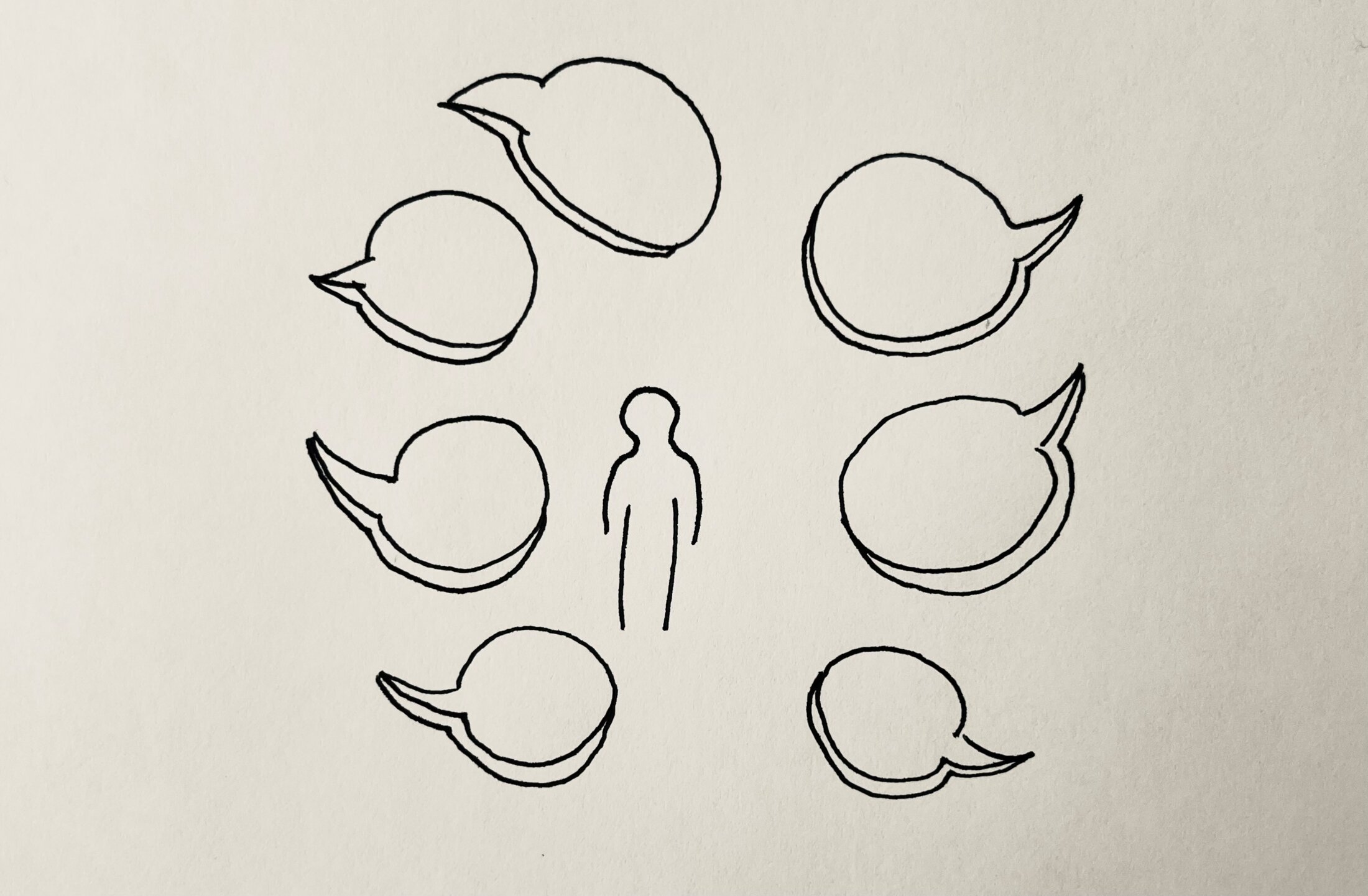

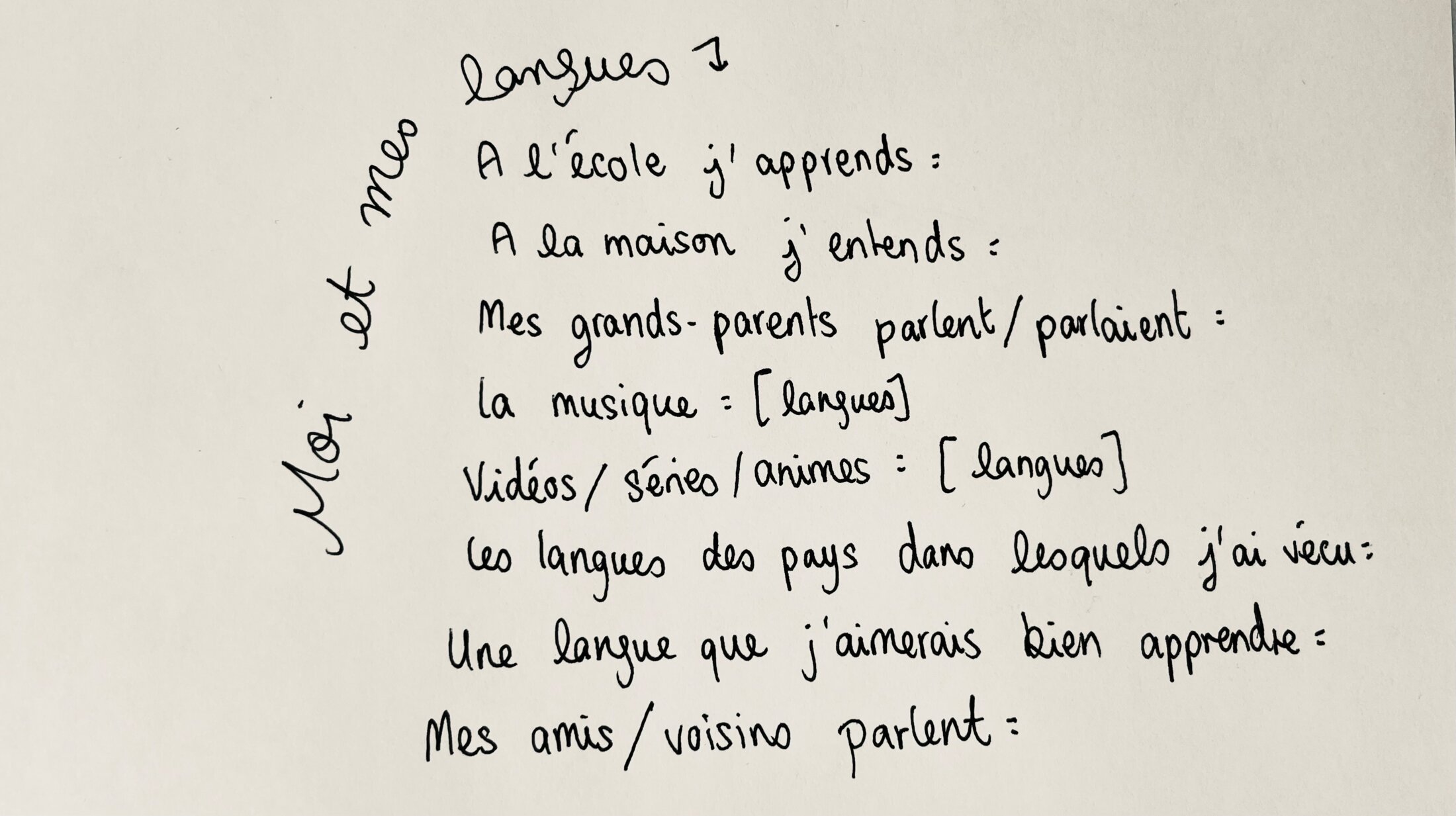

Ainsi, dans des activités de biographie langagière, on peut demander aux enfants de réfléchir et d’inscrire sur une fiche d'activités appelée « moi et mes langues » l’ensemble des langues qu’ils entendent au quotidien : à l’école, à la maison, via leurs voisins ou amis, via la musique qu’ils écoutent, les animes qu’ils regardent, les jeux vidéo auxquels ils jouent. Cela permet d’englober davantage de langues, et aussi de montrer aux enfants « monolingues français » de par leur famille (parents et grands-parents compris) qu'ils ont tout autant leur place dans les activités. Il faut montrer que l’on parle bien de « langues » et non seulement d’ « origines ».

Il est important de redire qu’une origine ne fait pas une langue, pour plusieurs raisons : on peut être d’origine algérienne sans parler l'arabe ni le tamazight/kabyle (parce que par exemple les parents ont choisi de parler majoritairement français ou parce que les enfants sont de troisième génération et ne le parlent pas), et surtout parce que dans un pays, il y a plusieurs langues (en Irak, on peut parler l’arabe, l’araméen, et/ou le kurde ; en Roumanie, le roumain et/on le rromani, etc.). Dans les discours, les professionnel.le.s comme les enfants confondent souvent origine/nationalité/langue, et cela n'est pas sans poser problème (voire aussi des enseignant.e.s qui associent langues et drapeaux, ce qui pour moi est une conception historiquement et géographiquement fausse et problématique).

C'est pour cela que je suis d'avis, lorsque l'on mène des ateliers et projets plurilingues, de se concentrer sur les langues et les compétences linguistiques, et ne pas glisser dans le folklore (nourriture, vêtements, représentations), qui n'a rien à voir avec ce qui nous occupe et le travail que l'on souhaite faire.

Agrandissement : Illustration 2

4. Il faut toujours verbaliser et anticiper le fait que certains élèves peuvent avoir honte de nommer leurs langues ou de dire des mots dans leurs langues devant les autres. Malheureusement, il existe une hiérarchie des langues de par les représentations médiatiques/culturelles et les préjugés, qui se recréé dans les classes selon plusieurs facteurs :

- le nombre d’élèves dans la classe qui ont cette langue comme langue familiale (plus le nombre est faible, plus le risque de honte est grand ; au contraire, plus le nombre est grand, plus la possibilité de ré-appropriation collective est grande),

- le fait qu’une langue soit perçue comme moins utilisée à l’écrit (cela concerne par exemple des langues d’Afrique de l’Ouest, comme le bambara, certains élèves ont pu montrer une certaine honte/inhibition et l'un a pu dire que selon lui « ce n’était peut-être pas une vraie langue »),

- la perception générale de ces langues dans la société ou sur les réseaux sociaux (exemple : le rromani, le mandarin, le vietnamien, l'ourdou, le créole, etc., mais aussi parfois le lingala, vont être des langues susceptibles d’être moquées, imitées, ou rejetées),

- mais aussi bien sûr plein d’autres facteurs, comme le rapport de leurs familles à ces langues, et aussi la présence lors de l'atelier d'une tierce personne (qui détiendrait ou symboliserait par exemple, même à son insu, un certain pouvoir ou une certaine norme linguistique) qui peut amener les élèves à intérioriser une honte ou un rejet de certaines langues.

En ce sens, il arrive très souvent que les langues familiales déclarées par les élèves ne sont en réalité pas réellement les langues familiales les plus utilisées dans leurs familles. Dans les différentes langues qui les entourent, ils font un choix selon ce qu'ils pensent être mieux vu, connu ou accepté par les autres. Les parents/familles aussi anticipent parfois le racisme ou le regard-juge de l'institution (pas toujours à tort d'ailleurs, car bien sûr que ces pratiques et ce regard existent). Parfois, il m'a fallu plusieurs heures de discussion informelle avec certains enfants et/ou familles pour découvrir quelle(s) langue(s) étaient réellement maîtrisées ou pratiquées. Il n'est donc pas conseillé de demander par exemple à l'oral, de but en blanc en début de projet, aux élèves de nommer devant les autres ces langues, mais de faire un vrai travail de réflexion et de déconstruction/reconstruction avec eux.

Pour cela, on peut donc avoir une discussion ouverte et bienveillante avec les élèves en début de projet ou d’atelier (« pourquoi certaines langues nous font-elles rire », « pourquoi a-t-on honte de certaines langues ») pour essayer d’anticiper cela au maximum. Bien sûr, en quelques heures d’ateliers, on ne peut pas résoudre le problème de la hiérarchie des langues et du racisme derrière, mais on peut essayer de faire en sorte que notre projet se passe du mieux possible, encourager la curiosité des élèves entre eux, et faire en sorte qu’un maximum d’élèves trouvent une place dans le projet, et grandissent en n'ayant pas honte de ces langues, et ne projettent pas cette honte sur leur entourage familial. Cette honte peut provoquer beaucoup de noeuds difficiles, à la fois dans l'acquisition des langues secondes (voir : phénomènes de mutisme par exemple en classes de maternelle), de la construction psycho-affective, et de la construction d'une identité plurielle. Pour combattre la hiérarchie des langues et l'intériorisation de la honte, il faut attaquer sur plusieurs fronts, et cela prend du temps : former les enseignants et les professionnels de l'éducation et du soin, rassurer les parents et les familles et les accompagner, s'ils le souhaitent, dans la transmission, et accueillir au mieux le plurilinguisme des élèves, en lui donnant une place à l'école, et en modifiant petit à petit nos approches et pratiques professionnelles, souvent calquées sur un modèle d'accueil strict d'élèves monolingues francophones.

Ensuite, on peut mettre en place plusieurs stratégies pour permettre aux élèves de participer malgré cette gêne et cette honte : beaucoup d'adolescents par exemple choisissent de dire le mot à voix basse à une camarade, et celle-ci dit le mot à voix haute à sa place ; ou alors laisser le temps aux élèves (parfois certains élèves se retrouvent dans une situation de blocage ou de mutisme), leur dire que ce n'est pas obligatoire, bref instaurer un cadre bienveillant qui leur permette de choisir s'ils souhaitent, ou non, prendre la parole. Mes ateliers ont montré que parfois, la victoire d'avoir pu dire les mots qu'ils souhaitaient dire, malgré le blocage et la peur initiale (souvent verbalisée : j'ai peur que les autres se moquent de moi), est si grande qu'elle peut avoir un effet immédiat sur le corps, la posture, l'estime de soi en général. Ainsi, j'ai pu entendre une élève, qui avait eu beaucoup de mal au début à dépasser cette honte, répéter des mots dans la cour aux autres, qui apprenaient maintenant avec elle.

Ce qui est frustrant, c'est que les élèves blancs qui ont pour langues familiales l'anglais d'Angleterre ou le néérlandais par exemple, auront statistiquement (et je l'ai vérifié dans mes ateliers) moins de probabilité d'en avoir honte, et pourront plus facilement effectuer le passage d'une langue à l'autre, mettre à profit leurs compétences, participer oralement dans les activités. La honte a un impact sur les ateliers mais aussi plus globalement sur le fait de s'autoriser, ou non, à avoir recours aux connaissances et aux compétences plurilingues. Par exemple, je pose souvent des questions en début d'ateliers de type Peut-on oublier une langue ? Y a-t-il des mots que l'on n'arrive pas à traduire ? Une langue peut-elle changer selon les régions ou les villes ? etc., et dans 80% des cas environ, les élèves ne s'autorisent pas à partager leurs expériences ou connaissances autour des langues familiales s'ils en ont honte, et donc tentent de trouver des exemples en anglais et en espagnol (ce qu'ils font aussi très bien), alors que la suite montre qu'ils avaient aussi pléthore d'exemples très pertinents vis-à-vis de langues telles que l'albanais, l'arabe tunisien, le turc, etc. Que cela soit conscient ou non (il s'agit souvent ici d'une autorisation symbolique), ils s'empêchent de trouver ou partager les exemples qu'ils connaissent le mieux.

5. Ne pas se baser sur l’écrit. En effet, la majorité des élèves n’écrivent et ne lisent pas dans les langues familiales ou langues du quotidien qu’ils entendent, comprennent et/ou parlent, tout simplement parce que souvent ils n'en ont pas besoin dans leur vie quotidienne. De plus, beaucoup de langues dans le monde se pratiquent à l’oral et peu/pas à l’écrit, cela n’en fait pas moins des langues comme les autres. Ainsi pour ne pas reproduire de hiérarchie entre les élèves et de hiérarchie entre les langues, il faut travailler au maximum à partir de l’oral et des variantes oralisées des langues, qui sont celles que les élèves connaissent. Il est nécessaire d'accepter différents registres de langue également, en partant toujours sur la nécessité de comprendre ce que l'on dit et comment on le dit. Par exemple, certains élèves ne connaissent que des expressions dans certaines langues (par exemple, dans différentes langues arabes), mais cela suffit déjà amplement pour commencer un travail d'analyse et de découpe du sens. C'est justement un de nos objectifs : donner du sens et amener sous le microscope métalinguistique des expressions et des mots que les élèves connaissent déjà bien, bref engager un travail de recul sur soi et son langage, d'analyse critique et appliquée de la langue.

On peut aussi travailler à partir d’enregistrements, ou bien de jeux où l’on doit dire, traduire, répéter, avec ou non l’aide de locuteurs adultes de ces langues.

Si l’on est amené à travailler avec des traces écrites, on peut tout simplement utiliser des transcriptions : transcrire les mots avec l’alphabet français. Cela permet aussi de travailler la conscience phonologique avec les élèves, de créer des discussions et des propositions pour coder des sons qui n’existeraient pas en français (à noter que pour l’arabe par exemple, il existe une codification de transcription que l’on peut réutiliser).

De même, si on demande de l'aide aux parents ou aux familles, il est préférable de ne pas forcément demander aux parents d'écrire ou de lire, ou bien de passer par la transcription en alphabet latin (par exemple que les enfants transcrivent à partir de l'oral des parents), car pour les mêmes raisons, cela risque d'écarter beaucoup de familles et de langues du projet.

6. Rassurer les élèves sur le fait que l’on a pas besoin de « savoir bien parler » une langue pour participer dans un projet plurilingue. Beaucoup d’élèves peuvent être complexés ou se sentir un peu honteux ou non légitimes à participer car dans leur quotidien, ils comprennent des mots, des expressions et/ou phrases dans ces langues, sans pouvoir forcément les dire eux-mêmes, ou s’en souvenir dans le contexte de la classe. C’est normal, et ça ne veut pas dire qu’ils ne sont pas plurilingues pour autant. Dans nos compétences linguistiques, les compétences de compréhension/réception et de production/expression sont des compétences séparées, et notre maîtrise dépend de nos besoins et de notre pratique.

Il est important pour nous de nous adapter à cette situation tout à fait habituelle : les langues sont utilisées différemment à la maison et à l’extérieur de la maison, et on doit pouvoir aider aussi ces élèves à gagner confiance en leur plurilinguisme et leurs compétences, notamment de compréhension orale des langues. Il est donc important de consacrer une petite place à la production orale (comment on dit ça dans telle langue), tout en proposant d’autres activités, notamment autour de la compréhension orale, ou bien passer par l’aide d’un tiers ou l’entraide pour les activités de production.

Mais il est important de toujours verbaliser le fait que comprendre une langue est une compétence fondamentale, et que ne pas pouvoir produire ou répondre dans cette langue est une compétences qui se travaille et s’apprend, mais ne rend pas moins compétent dans l’immédiat du projet.

7. Etre exigeant sur le sens de ce que l’on fait et aider les élèves à travailler sur le passage d’une langue à l’autre. Cela ne sert à rien de faire réciter des chansons ou des poèmes à des élèves, surtout s’ils les comprennent pas ou peu. C’est une approche exotisante et ornementale du plurilinguisme, qui n’aide pas les élèves dans leur scolarité et à construire un rapport intéressant à leurs langues familiales à l’école.

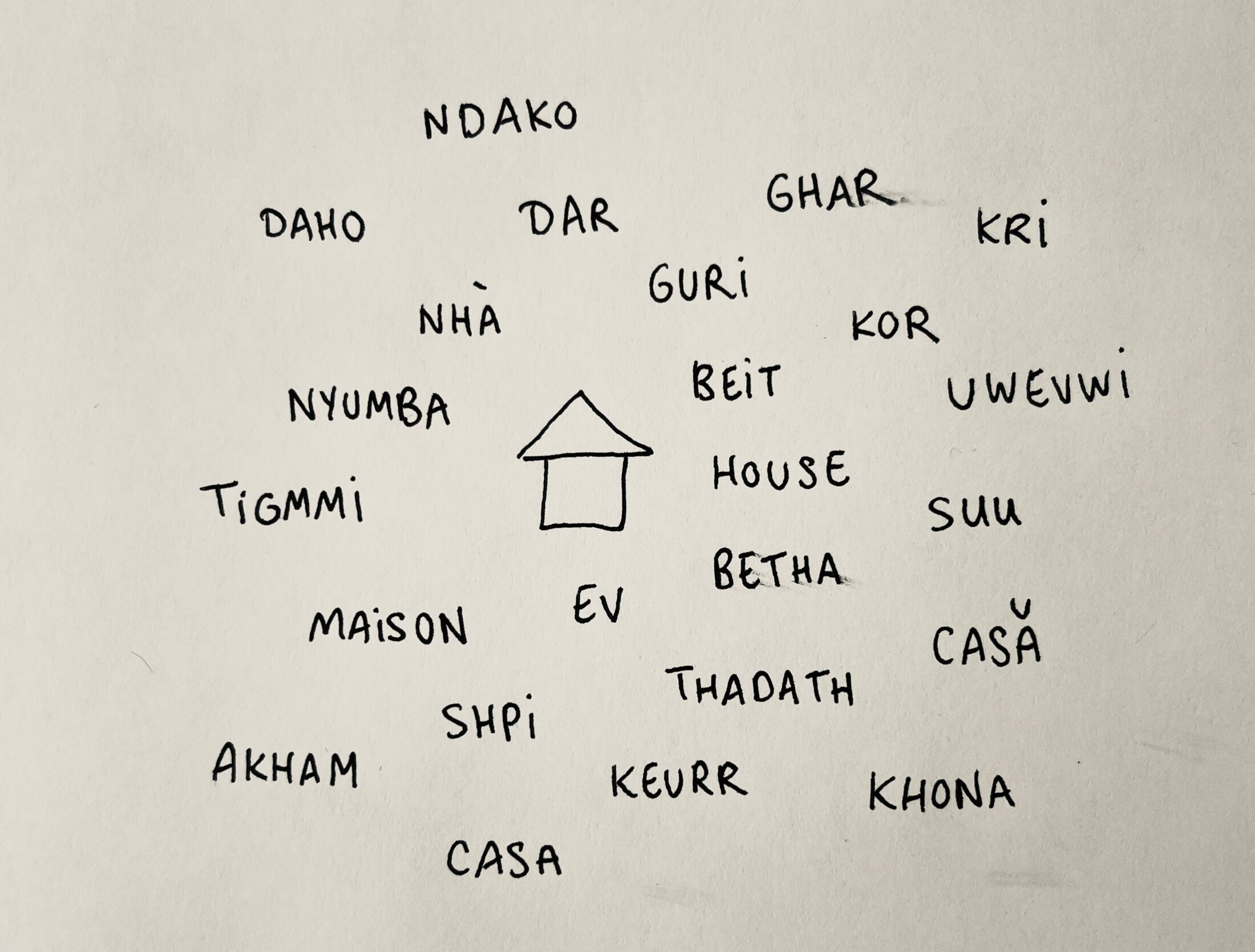

Selon les niveaux, on peut travailler à partir de mots de vocabulaire du quotidien (ma liste de mots qui marchent bien en élémentaire par exemple : maison, chaise, eau, chaussures, fille, cheveux, porte, ballon, poulet), en compréhension et/ou en expression dans différentes langues.

Puis encore une fois selon les niveaux, partir de ces mots pour demander ou proposer des phrases et travailler la réflexion sur la syntaxe (je mets mes chaussures, je bois de l’eau, j’ouvre la porte, je brosse mes cheveux, je vais à la maison, etc.). On peut ensuite, si on souhaite aller plus loin, jouer sur les temps des verbes (sans forcément employer de termes métalinguistiques : comment on dit si c’est déjà passé, comment on dit au futur, quand on va faire quelque chose demain ?); sur les variations de certains mots, le singulier/pluriel (comment on dit s’il y en a beaucoup ?) sur la construction syntaxique. En tant qu'encadrant.e, on n'a pas forcément besoin de comprendre toutes les langues énoncées (même si cela peut aider d'en comprendre ou d'avoir des notions dans certaines), on peut simplement demander : comment dit-on je vais à la maison par exemple ? et une fois la phrase énoncée, leur demander de répéter doucement, et s'expliquer qu'est-ce qui veut dire "je", "aller", "maison" dans ce qu'ils ont dit, bref les aider à analyser, n'être qu'un.e aidant.e dans le processus d'analyse et de découpe.

Agrandissement : Illustration 3

Au collège, cela marche très bien. Il faut garder en tête que les compétences lexicales sont toujours différentes selon les langues familiales et le français : s’ils ont appris certaines langues hors du cadre scolaire, ils sauront comment dire des mots du quotidien (comme ceux énoncés dans ma liste), mais ne sauront pas forcément énoncer des mots liés au contexte scolaire (majoritairement utilisés en français : par exemple livre, stylo, cahier, trousse, etc.) et ne sauront pas forcément énoncer des mots liés à l’apprentissage scolaire (nombres, couleurs, etc.). Cela ne sert pas non plus à grand-chose de leur demander de se présenter dans ces langues (je m'appelle, j'ai...) car il est fort probable que ce ne soit pas une pratique et un besoin courant dans ces langues (il arrive peu que l'on doive se présenter à sa propre famille, mdr) et donc qu'ils ne sachent pas forcément le faire dans l'immédiat. Nos compétences dans différentes langues dépendent des contextes et des besoins d’utilisation. Cela ne veut pas dire que l’on parle moins bien certaines langues, mais que nos champs lexicaux peuvent être répartis entre les langues.

Il est aussi utile de les inviter à essayer de quantifier le nombre de mots qu’ils connaissent (peuvent produire seuls) dans leurs langues familiales, s’interroger réellement sur leurs compétences et leur maîtrise, aussi dans l’objectif de les encourager à continuer de les apprendre ou les réapprendre avec leur entourage ou via des cours ou vidéos. Cela fait aussi partie de nos missions de les aider à comprendre comment apprendre ou réapprendre des langues, leur donner des conseils. Ainsi souvent dans les ateliers que je fais, de nombreux élèves me demandent comment ils peuvent mieux prononcer, apprendre d’autres mots, quelles techniques ou jeux ils peuvent mettre en place avec leur entourage.

9. Réfléchir à comment insuffler un mouvement enfant-parent. Il peut donc être bien, si cela est possible, de préparer un projet sur 2 séances minimum, car pour les élèves qui auraient oublié ou ne sauraient pas comment nommer le vocabulaire, ils peuvent aller entre les deux séances demander aux personnes ressources de leurs familles. Cela leur permet de participer aux activités par la suite, s’ils ont pu avoir la réponse, et surtout de créer un mouvement de curiosité envers leurs langues familiales, un mouvement enfant-parent qui est précieux aussi pour encourager la transmission et le (ré)apprentissage des langues familiales. Parfois, les parents ne sont pas totalement confiants dans le projet de transmission, ou bien ont peur de certaines discriminations s'ils enseignent ou transmettent davantage leurs langues familiales (encore une fois, on peut comprendre entièrement les facteurs qui les poussent à faire ce choix) et ce type de projet et les discours qui le soutiennent peuvent parfois créer un moment de basculement, ou l'occasion de redonner confiance aux parents et aux enfants dans le projet de transmission, en recréant un lien parent-enfant.

Cela permet aussi de réfléchir au passage d'une langue du quotidien à une langue d'apprentissage : utiliser les langues familiales pour des projets scolaires, utiliser les langues familiales dans des jeux de vocabulaire, de construction syntaxique, de récits, d'échanges.

Si l'on propose aux parents d'intervenir, cela peut être de manière spontanée autour des activités proposées, ou bien préparer en amont avec elles.eux les ateliers. Dans ce cas, il me parait aussi primordial de réfléchir à la valorisation réelle de leur participation : reconnaissance de leur participation via des certificats ou attestations, rémunération, etc. Cela fait partie aussi de la valorisation des compétences.

10. Travailler sa posture et ré-interroger sans cesse son approche. Mener un projet plurilingue doit rendre humble. Dans la société française dans laquelle on vit et qui discrimine parfois certaines personnes en fonction de leurs origines (réelles ou supposées) et de leurs langues (réelles ou supposées), c’est un projet qui intervient dans un contexte qui peut être difficile, dans le rapport aux élèves à l’école, dans le rapport de l’institution aux langues familiales, dans le rapport des élèves aux langues familiales, et dans le rapport des élèves au fait de parler et mentionner leurs langues familiales à l’école. Bref, c’est un énorme sac de nœuds, qui peut être douloureux, mais aussi, si ces nœuds peuvent se défaire, tout doucement, si on est, par notre présence, avec une grande bienveillance, pour énoncer trois principes fondamentaux de (1) une langue est une langue, quelle qu’elle soit, (2) toutes ces langues sont importantes pour les enfants, les familles, et toutes ces langues ont leur place en France (3) on peut se dire plurilingue et nommer nos langues familiales même si on considère qu’on ne les parle pas bien et qu’on ne les connaît pas.

Qui on est, où on se situe, lorsque l'on anime un atelier ou un projet plurilingue, n’est pas anodin et peut influencer grandement les échanges et le contenu. On peut toujours, même si on n’en a pas l’intention et sans y prendre garde, à chaque instant, tomber dans des formes d’altérisation, d’exotisation, etc.

Aborder le plurilinguisme en milieu scolaire ou dans différents milieux associatifs ne s'improvise pas et n'est pas anodin. De manière générale, j’aimerais dire que si j’encourage le fait de mener des projets plurilingues dans le plus de contextes possibles, le plurilinguisme pour moi n’est pas forcément un contenu, mais une approche que l’on peut aussi intégrer en général aux pratiques professionnelles. Cela ne s’improvise pas, et si l’on n’est pas formé, il est préférable au moins de chercher des conseils ou de l’aide de professionnels ayant déjà mené ce type de projet, ou bien lire et se documenter. En effet, comme tout sujet (et d’autres sujets qui peuvent être abordés en milieu scolaire : la santé, l’alimentation, les écrans, le sommeil), le sujet du plurilinguisme doit être étayé par des informations scientifiques et référencées, car même des professionnels bien intentionnés peuvent dire des choses tout à fait fausses et/ou parfois mener à ne pas valoriser finalement les compétences des élèves ou recréer des hiérarchies.

D'ailleurs, être concerné par le plurilinguisme de par son vécu familial, ou par exemple être enseignant.e de langues étrangères, peut donner quelques idées, mais ne sont pas du tout en soi des critères permettant de mener à bien ce type de projet. Les familles, de même, peuvent être des ressources, mais je suis d'avis qu'il est justement intéressant d'échanger et préparer les interventions ensemble en amont (en cas par exemple d'interventions en milieu scolaire), car les parents, comme tout autre personne, peuvent rejouer des hiérarchies aussi, ou bien anticiper le regard-juge de l'institution, comme je l'ai évoqué plus haut. Comme tout autre sujet, il faut le préparer, échanger, créer les conditions pour le mener à bien.

Il n’est pas forcément facile pour les élèves plurilingues, selon leur âge aussi, de se livrer et de livrer cette part d'eux-même. Comme le dit le chercheur Brahim Azaoui : les élèves peuvent être pris « en tension entre le risque potentiel de (faire) perdre la face et l’acception de livrer une part de son intimité à l’initiative d’un autre situé en position dominante ».

Si je devais conclure, je dirais, de manière un peu provocante : Non, le plurilinguisme n'est pas « une richesse ».

L’objectif de ces projets ne doit pas être de montrer que « le plurilinguisme est une richesse », mais simplement que c’est un état de fait, que dans les quartiers dits populaires, les élèves grandissent avec plusieurs langues au quotidien, via leur famille ou leur entourage, et qu’il est bénéfique de s’y intéresser, de progresser et d’apprendre ces langues, de se poser des questions sur ce que c’est, d’être plurilingue, bref de banaliser tout simplement le fait d’être plurilingue, et d’en faire un sujet de réflexion et de travail collectif. D’ailleurs, statistiquement, la majorité des enfants du monde ne sont pas monolingues, mais plurilingues (voir pour cela : les travaux autour de l'indice de diversité linguistique). Le plurilinguisme est une norme, et le monolinguisme une exception. C’est le cas d’ailleurs en France depuis toujours, puisque le français jusqu’à très récemment n’était employé qu’à l’école, et que les gens parlaient des langues régionales ou locales.