La cohérence et le respect de la continuité des aires écologiques requièrent l'arrêt impératif du projet d’usine éolienne en Baie de Saint Brieuc et le démantèlement des installations déjà en place. La Baie de Saint Brieuc, reconnue jusqu'alors comme étant en excellent état de conservation écologique est le territoire privilégié par de nombreuses espèces sauvages dont certaines sont caractérisées comme uniques, remarquables, menacées, en danger, protégées (voir la liste des espèces concernées plus bas).

On ne peut concevoir qu'à proximité immédiate et au milieu de zones Natura 2000, du futur Parc National Régional (PNR) Vallée de la Rance Côte d’Émeraude, du plus gros gisement de coquilles St Jacques d'Europe et à seulement 16km des côtes, il existe des engins de destruction massive des écosystèmes qui contribuent pourtant à la richesse du territoire et de son patrimoine naturel, culturel, économique.

Agrandissement : Illustration 1

Pour le comprendre, il faut lire le rapport du Conseil National de la Protection de la Nature: auto-saisine du CNPN sur le développement de l'énergie offshore en France et ses impacts sur la biodiversité, le patrimoine naturel et les paysages:

“Tenant compte de la longévité élevée et du faible rythme de reproduction de certaines espèces d’oiseaux marins présentes localement, une augmentation de 5% (voire de 1%) de leur mortalité serait incompatible avec leur survie.”

“La compensation étant quasi impossible en milieu marin, sauf à proposer comme actuellement des mesurettes...”

“On ne comprend pas pourquoi tous les parcs actuellement décidés l’ont été dans la zone des 12 miles de la côte, à une distance de 10 à 20 km de celles-ci. S’éloigner des côtes (notamment avec l’éolien flottant) est une nécessité...”

On ne peut pas prétendre lutter contre le dérèglement climatique tout en mettant en oeuvre une transition énergétique destructrice des milieux naturels et des écosystèmes qu’ils abritent. Ces écosystèmes et les nombreuses espèces qui s'y reproduisent, s'y reposent, s'y nourrissent sont en effet des puits de carbones naturels en plus de tous les bienfaits qu’ils nous procurent généreusement, comme par exemple les produits de la pêche.

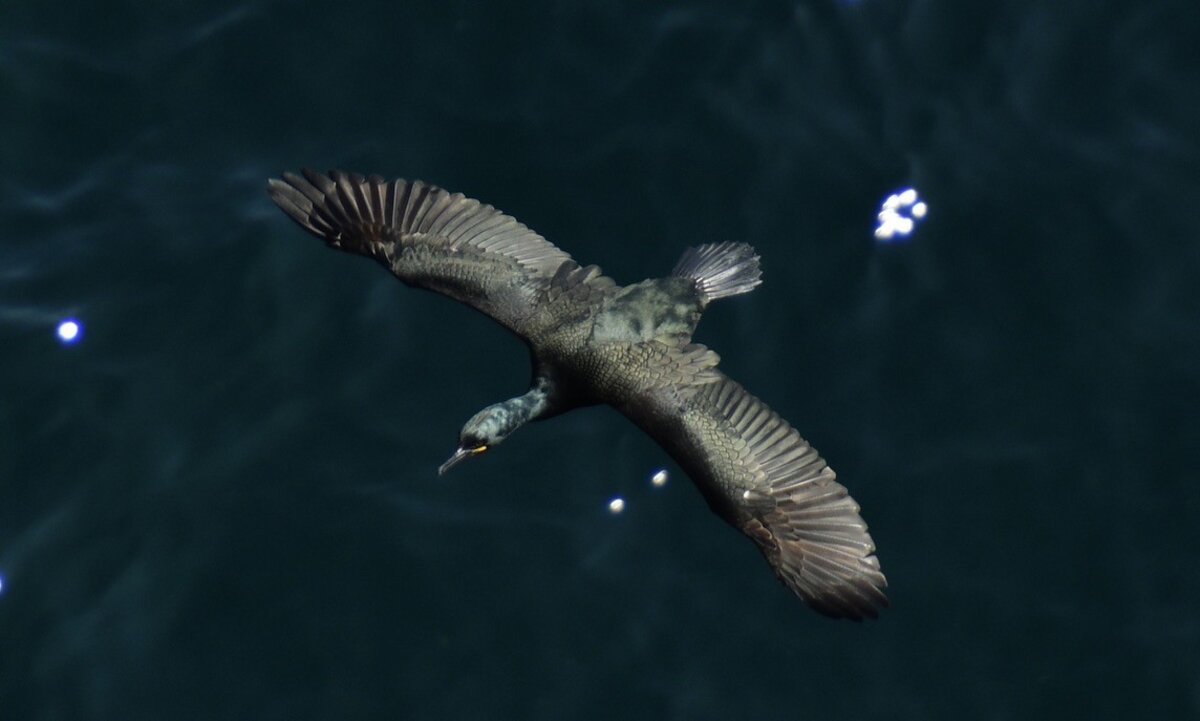

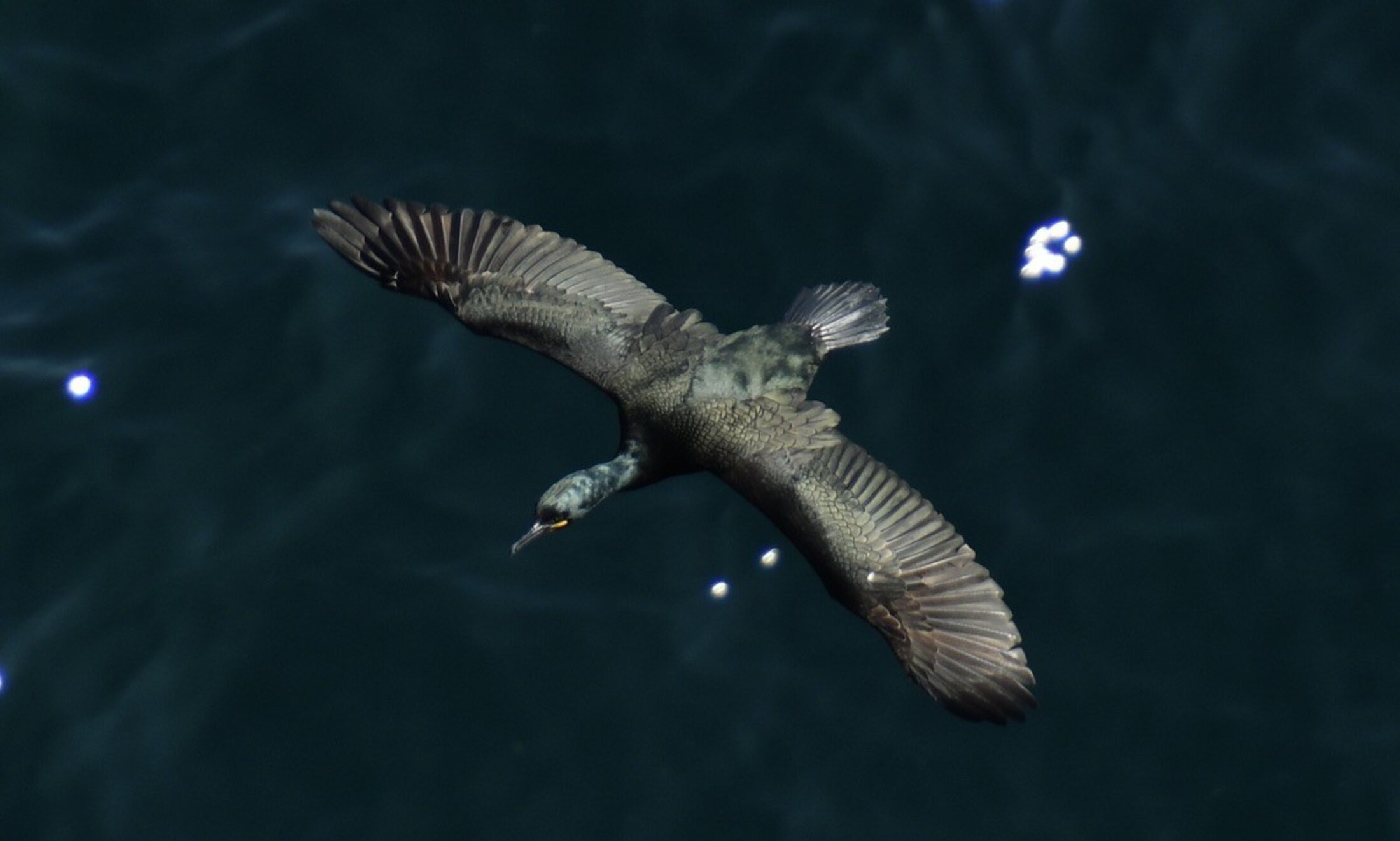

Les 62 éoliennes implantées en Baie de St Brieuc sont autant de pièges mortels pour ces espèces. La demande de dérogation au Code de l'Environnement déposée par le promoteur du projet, s'appuyant sur des études d'impact pourtant jugées lacunaires et non satisfaisantes par l'Autorité Environnementale acte l'impossibilité de garantir le maintien de l'état de conservation favorable de 3 espèces, le Guillemot de Troil, le Pingouin torda, et le Grand Dauphin qui sont donc condamnées à disparaitre du site. Au final pour permettre l'implantation de l'usine éolienne, l'État a dérogé au Code de l'Environnement pour autoriser la destruction ou la perturbation de 59 espèces protégées et de leur habitat, y compris pour des espèces déjà menacées d'extinction, voir Préfecture des Côtes d'Armor - Autorisation IOTA Ailes Marines.

Agrandissement : Illustration 2

L'usine éolienne constitue une rupture fatale des couloirs migratoires, des aires de repos et de reproduction qui traversent la Baie de St Brieuc et ses différentes zones de protection. Elle est une menace existentielle pour toutes les espèces qui contribuent à la cohésion, à la diversité écologique et à l’équilibre de la Baie de St Brieuc.

Outre les risques avérés de collisions avec les pales des éoliennes pour les oiseaux marins et les oiseaux migrateurs ainsi que pour les chiroptères, les nuisances sonores fatales pour les mammifères marins fréquentant habituellement le site ou bien les ondes électromagnétiques des cables électriques sous-marins reliant l'usine éolienne au réseau électrique à terre, les éoliennes vont polluer la Baie de St Brieuc de façon insidieuse et continue pendant les 40 ans du bail accordé au promoteur du projet.

En effet, chaque année, les fondations en métal des 62 éoliennes, protégées de la corrosion par des anodes sacrificielles, vont relarguer sur le site en mer, plus de 60 tonnes d'Aluminium, Zinc, Plomb et autres métaux lourds (Cadmium, Gallium, Indium…), voir l'avis délibéré de l’Autorité Environnementale sur le projet de parc éolien en mer au large de Saint-Brieuc et son raccordement (pages 22-23), avec des conséquences non maitrisées sur l'ensemble de la chaine trophique puisque ces métaux s'accumulent dans les organismes en remontant la chaine alimentaire jusqu'aux humains.

Agrandissement : Illustration 3

Reconnus cancérigènes chez les humains au delà de certains seuils de concentration et durées ou fréquences d'exposition, des études documentent la toxicité, les effets mutagènes, repro-toxiques, voire létaux de ces métaux sur les espèces étudiées, dont beaucoup sont consommées par les humains. Notamment:

- Diffusion dans l’environnement des structures offshore, accumulation dans les sédiments et les organismes, effets délétères pour le vivant (Deborde et al. 2015, Caplat et al. 2020).

- Bio-accumulation du Cadmium, persistance, toxicité voire létalité chez les algues, oursins, bivalves, mollusques, vers des sables, crabes, calamars, poissons… et plus particulièrement chez les organismes filtreurs (Taylor 1983, Viarengo et al. 1993, Amiard-Triquet et al. 1998, Chiffoleau et al. 1999, WHO 1992).

- Toxicité du Zinc à de faibles concentrations chez les oursins et certains poissons (Zyadah & Abdel-Baky 2000, Caplat et al. 2010).

- Bio-accumulation de l’Aluminium et du Zinc, développement et croissance altérés, toxicité, létalité chez les ormeaux, oursins, moules, huitres (Caplat et al. 2010, Pineau et al. 2011, Nivelais 2021).

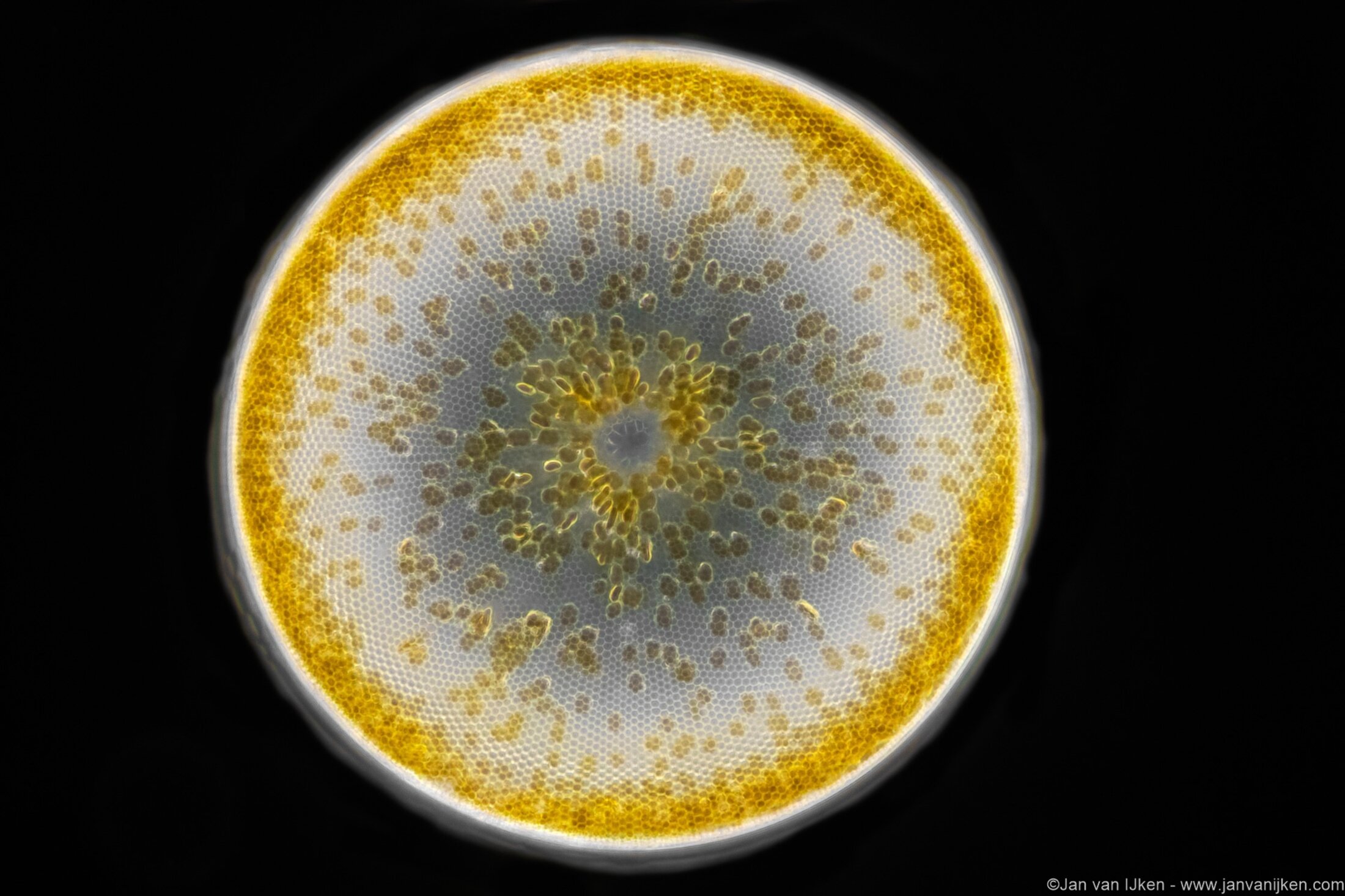

- Développement et croissance altérés, létalité chez les diatomées (Masmoudi et al. 2013).

Agrandissement : Illustration 4

Depuis leur origine il y a 350 millions d’années, les diatomées contribuent au cycle du carbone de notre planète en participant à près de 30% de l’absorption du dioxyde de carbone naturel et anthropogénique et à près de 50 % de l’oxygène produit par la mer et de 25 % de la production de l’oxygène sur la planète. Elles sont une composante essentielle du phytoplancton à la base de la chaine alimentaire de toutes les espèces marines et de la vie sur Terre. Accepter leur destruction au nom de la transition énergétique c'est-à-dire de l’atténuation des rejets anthropiques des gaz à effet de serre contribuant au dérèglement climatique est donc une ABERRATION.

Exemple d'effondrement en cascade de la chaine trophique provoqué par les activités humaines: les pollutions des espaces côtiers y provoquent le déclin et la disparition des diatomées, l'alimentation principale de la telline - un bivalve consommé dans l'alimentation humaine - dont on observe des déformations de la coquille et l'effondrement des peuplements sur les littoraux bretons. Voir Le mystère de la disparition des tellines.

Agrandissement : Illustration 5

Comble d'un projet que les pouvoirs publics et le promoteur revendiquaient comme exemplaire, les travaux en mer ont déjà provoqué plusieurs épisodes de pollution: Juin 2021 https://www.premar-atlantique.gouv.fr/communiques-presse/pollution-maritime-en-baie-de-saint-brieuc-sur-le-chantier-eolien, Juillet 2021 https://www.premar-atlantique.gouv.fr/communiques-presse/chantier-eolien-de-la-baie-de-saint-brieuc-signalement-d-un-incident-technique-de-foreuse, Chantier éolien en baie de Saint-Brieuc : dispersion naturelle de la pollution maritime. Des rejets illégaux de produits toxiques, en contravention au Code de l'Environnement et au cahier des charges du promoteur font l'objet d'enquêtes judiciaires, voir Mediapart - Éoliennes : de nouveaux soupçons de pollution volontaire en baie de Saint-Brieuc.

Agrandissement : Illustration 6

Comme en augure ce qui est pratiqué en Baie de St Brieuc et pour d’autres projets en cours, on peut s’attendre à ce que la multiplication des usines éoliennes sur les façades maritimes françaises, telle que voulue et annoncée par les exécutifs successifs au nom de la transition énergétique impacte considérablement des écosystèmes déjà fragilisés par la pression croissante des activités humaines et leurs conséquences (pollutions, fréquentation des sites, urbanisation, artificialisation des rivages, traffic maritime, surpêche…) dans un contexte global déjà marqué par le dérèglement climatique, l’effondrement de la biodiversité, la rupture des grands cycles naturels, l’acidification des océans, l’eutrophisation des milieux aquatiques, jusqu'à éventuellement enclencher des boucles de rétroactions qui accélèreront ces catastrophes.

Agrandissement : Illustration 7

Dans la continuité de plusieurs années de détricotage du Droit (suppressions d'instances de recours, raccourcissement des délais permettant préalablement l'étude sur pièces des projets et les possibilités de recours, parodies de consultations publiques, dénis répétés de l'avis des habitants des territoires concernés appuyés par un éclairage scientifique pour le moins critique…), la raison impérative d'intérêt public majeur - jamais vraiment démontrée autrement que par des raisonnements circulaires et des artifices rhétoriques qui relèvent du sophisme et dont on comprend que c'est le modèle d'affaire qui y prévaut - permet désormais de déroger systématiquement au Code de l’Environnement, de contourner organisations et institutions qui ont pour mission de veiller au maintien en bon état écologique des habitats naturels et du vivant, de protéger les véritables bénéficiaires sous couvert du secret des affaires, d’imposer sans discussion préalable des projets dont les effets attendus sont en totale contradiction avec les objectifs affichés.

Agrandissement : Illustration 8

Ces projets suscitent à juste titre l’incompréhension, l’inquiétude voire le rejet des acteurs les plus directement concernés que sont les riverains et les usagers des domaines maritimes concernés. D’autant plus que les promoteurs et les opérateurs de ces projets sont très généreusement subventionnés sur fonds publics et bénéficient non seulement d’une rente garantie sur plusieurs décennies grâce aux tarifs de rachat d’électricité négociés avec l’État dans la plus totale opacité, mais aussi de l’arsenal militaire de l’État pour leur protection. Étant le plus souvent composés de consortiums et de filiales de grands groupes industriels étrangers, les montages juridiques élaborés dont ils ont l’habitude leur permettent non seulement de diluer leur responsabilité juridique en cas d’échec ou d’accident mais aussi d’échapper largement à l’impôt via leurs circuits bien rodés d’optimisation et d’évasion fiscale.

Agrandissement : Illustration 9

Partout où il est imposé, parfois de la façon la plus martiale, parfois avec le soutien d'élus locaux ignorant les véritables enjeux et obnubilés par les promesses de développement économique souvent exagérées et à court terme, le développement de l'éolien offshore est en réalité une aubaine pour quelques intérêts privés mais il ne répond ni à l'intérêt général ni à la défense du bien public. Petit à petit il aboutit de facto à une privatisation du domaine maritime et de ses ressources, à l'exclusion et à la spoliation de ses usagers légitimes qui en sont aussi naturellement les plus ardents défenseurs.

Agrandissement : Illustration 10

---

Sea Shepherd France - Éolien en mer: l’urgence d'un moratoire pour préserver la biodiversité

Wild Legal - Le cas pratique: éolien offshore, normes dérogatoires et droits des océans

Impacts de l’éolien en mer sur la biodiversité

ÉOLIEN OFFSHORE, ÉVOLUTIONS POLITIQUES ET JURIDIQUES

Mathilde Jounot - Océans 3, la voix des invisibles

Mediapart - Le sulfureux dossier des éoliennes de la Baie de St Brieuc

Splann - Iberdrola. Quand l'énergie "propre" a les mains sales

Observatoire des multinationales - Iberdrola

Collectif Pêche et Développement

Les Soulèvements de la Mer au One Ocean Summit

CNDP - Participez au débat public sur l’avenir de la mer et du littoral

---

Les oiseaux marins concernés par la dérogation espèces protégées en Baie de St Brieuc:

- guillemot de Troïl (Uria aalge),

- macareux moine (Fratercula arctica),

- pingouin torda (Alca torda),

- fou de Bassan (Morus bassanus),

- fulmar boréal (Fulmarus glacialis),

- goéland argenté (Larus argentatus),

- goéland marin (Larus marinus),

- goéland brun (Larus fuscus),

- mouette pygmée (Larus minutus),

- mouette tridactyle (Rissa tridactyla),

- océanite tempête (Hydrobates pelagicus),

- plongeon arctique (Gavia arctica),

- plongeon imbrin (Gavia immer),

- puffin des Anglais (Puffinus puffinus),

- puffin des Baléares (Puffinus mauretanicus),

- sterne caugek (Sterna sandvicensis),

- aigrette garzette (Egretta garzetta),

- bécasseau variable (Calidris alpina),

- bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea),

- bergeronnette grise (Motacilla alba),

- bernache cravant (Brenta bernicla),

- cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis),

- faucon crécerelle (Faclo tinnunculus),

- faucon pèlerin (Falco perigrinus),

- foulque macroule (Fulica atra),

- goéland cendré (Larus canus),

- grand cormoran (Phalacrocorax carbo),

- grand labbe (Stercorarius skua),

- grèbe huppé (Podiceps cristalus),

- grès jougris (Podiceps grisegena),

- guifette noire (Childonias niger),

- harle huppé (Mergus serrator),

- héron cendré (Ardea cinerea),

- hirondelle de fenêtre (Delichon urbica),

- hirondelle de rivage (Riparia riparia),

- hirondelle rustique (Hirundo rustica),

- labbe parasite (Stercorarius parasiticus),

- linotte mélodieuse (Carduelis cannabina),

- martinet noir (Apus apus),

- mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus),

- mouette rieuse (Larus ridibundus),

- pinson des arbres (Fringilla coelebs),

- pipit farlouse (Anthus pratensis),

- plongeon catmarin (Gavia stellata),

- puffin fuligineux (Puffinus griseus),

- rouge-gorge familier (Erithacus rubecula),

- sterne pierregarin (Sterna hirundo),

- troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes),

- grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis),

- hibou des marais (Asio flammeus),

- rouge-queue noir (Phoenicurus achruros),

- sterne arctique (Sterna paradisaea),

- tadorne de Belon (Tadorna tadorna),

- tourne-pierre à collier (Arenaria interpres).

Les mammifères marins concernés par la dérogation espèces protégées en Baie de St Brieuc:

- marsouin commun (Phocoena phocoena),

- grand dauphin (Tursiops truncatus),

- dauphin de Risso (Grampus griseus),

- dauphin commun (Delphinus delphis),

- phoque gris (Halichoerus grypus).

Agrandissement : Illustration 13