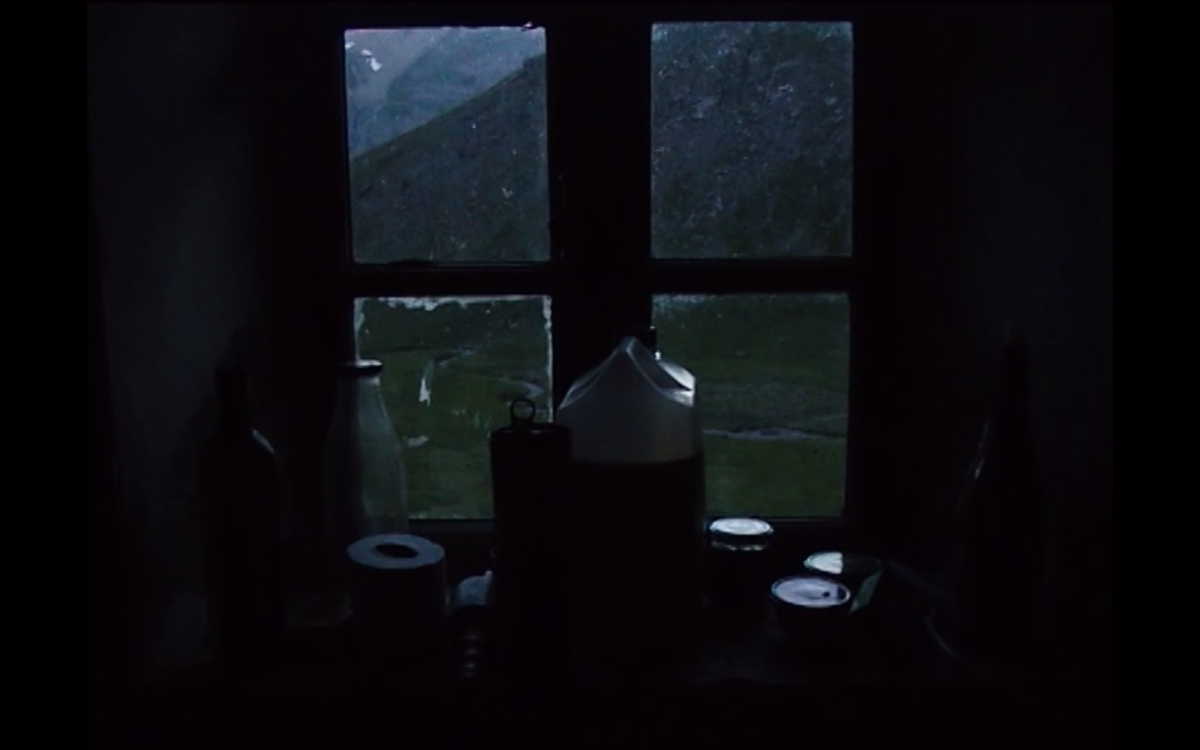

Agrandissement : Illustration 1

Pouvez-vous vous présenter et décrire le parcours qui vous a mené au cinéma documentaire ?

Je m’appelle Samy Pollet-Villard, j’ai 28 ans et je suis né en Haute-Savoie, près d’Annecy. J’ai toujours été intéressé par le cinéma, mais pas tout de suite par le documentaire. Après le lycée, j’ai intégré la Haute école d’art et de design de Genève, au sein du département Cinéma / Cinéma du réel. Là, une expérience a été décisive pour moi : on a été parachutés en Géorgie pendant un mois avec ma promo, supervisés par la réalisatrice Nino Kirtadzé. Chacun devait faire un documentaire, et j’ai réalisé un film avec Sayaka Mizuno : je partais d’un chauffeur de taxi, mais j’ai en fait filmé de nombreuses personnes, sans traducteur. Ça m’a bouleversé : je me suis rendu compte que je pouvais vivre des expériences, faire des voyages et des rencontres, plutôt que de recréer dans des scénarios des situations que je ne connaissais pas. Je voulais pouvoir créer des récits, mais qui soient ancrés dans le réel, qui me mettent face à des réalités que je n’aurais pas connues sans ça.

Le pastoralisme, thème esquissé dans L’Anabase, votre précédent court-métrage [visible sur Vimeo], est au cœur des Gardiens. Quelle est votre relation avec la montagne et avec ceux qui y travaillent, et qu’est-ce qui vous a poussé à représenter ce milieu au cinéma ?

La montagne est un espace particulier pour moi, à la fois physiquement et spirituellement. Je viens de la montagne, je pratique des sports de montagne... Cependant, le territoire où se clôt L’Anabase et où se déroule Les Gardiens n’est pas le mien : il est situé dans le sud des Écrins, juste au-dessus de Gap. Alors que je commençais à filmer les bergers, j’ai trouvé un travail d’été là-bas et je suis tombé amoureux de cet endroit, très sauvage et où le pastoralisme est encore très pratiqué. C’est ce territoire, ainsi que le rapport de ses habitants à la montagne, et aux pratiques de ceux qui les ont précédés, qui m’intéressent. D’ailleurs, mon film de diplôme - qui est encore en montage - porte sur la pratique de la chasse en montagne, dans ce même territoire.

Avez-vous fréquenté longtemps avant le tournage les bergers ou les chasseurs que vous représentez dans vos films ?

Il est très important pour moi de filmer des gens que j’aime. Pour l’instant, à chaque fois, ça a été des gens que je connaissais avant. À force de m’intéresser à ce qu’ils font, je me dis qu’il y a un film à faire, je leur en parle, puis je prends une caméra...

Les Gardiens frappe d’abord par l’importance accordée à la matière, au poids, à la forme et à la texture de la laine et des objets qui entourent les bergers. Comment concevez-vous le regard de documentariste que vous portez sur ces éléments ?

Il s’agit tout d’abord d’une sensibilité particulière aux motifs visuels, qui m’attiraient. Je voulais rendre l’animal présent, et ne pas personnifier les trois personnages, les rendre difficiles à distinguer. Surtout, cela vient du fait que le film n’a pas été écrit ; j’étais seul avec l’ingénieur du son ; je n’avais pas de moyens et j’ai filmé avec le caméscope familial, en mini DV. Avec du matériel pas très bon techniquement, je devais trouver la qualité dans le défaut : c’est pourquoi j’ai décidé de faire quelque chose d’assez formel. L’alternance du noir et blanc et de la couleur, qui m’attirait esthétiquement, vise également à brouiller la temporalité : les personnages peuvent être vus comme des bergers d’aujourd’hui, de demain, d’hier... C’est ce que j’ai voulu souligner à la fin du film, en montrant les noms des bergers gravés dans la roche, avec leur date de naissance.

La matière sonore, particulièrement riche, joue à parts égales avec l’image dans la dimension haptique du film. Pouvez-vous décrire votre travail avec Paul Lorenzato, qui est crédité en « Son, Bruitage, Mixage, Montage son » ?

Paul ne vient ni du milieu du cinéma, ni du documentaire, mais il est passionné par le son. Il était avec moi sur le tournage, et je lui ai donné carte blanche car j’ai une totale confiance en lui - il avait aussi travaillé sur L’Anabase. On a choisi, pour rendre les éléments plus présents et incarnés, de ne jamais avoir de son direct : tous les sons ont été enregistrés au moment du tournage, mais l’ambiance est intégralement reconstruite après, il y a énormément de bruitages. C’est une idée qui me vient du travail de Béla Tarr, que j’ai toujours admiré. Il souhaite tellement contrôler ses plans-séquences qu’il s’autorise à crier des instructions pendant leur tournage : on sent donc que tout est bruité, recréé, et gagne ainsi en présence. Précisément, dans la montagne, les sons sont amplifiés : une lointaine chute de pierres nous semble beaucoup plus forte qu’ailleurs. C’est dans cet espace clos, sans jamais filmer le ciel, que je souhaitais enfermer le spectateur.

À l’inverse, vous filmez les trois « gardiens » de manière à maintenir une certaine distance avec eux. Il et elles ne sont que très peu singularisés, on n’entend pas leur voix et on ne distingue souvent que leur silhouette. Pourquoi ce choix ?

Sans travail d’écriture préalable, je n’ai pas eu l’occasion de passer du temps avec tel ou tel berger. Je les connaissais tous, mais ils travaillaient à différents endroits de la montagne, et je passais cinq jours chez l’un, cinq jours chez l’autre... Je me suis retrouvé avec des images de trois bergers séparés, que je souhaitais intégrer au film, chacun au même niveau. J’ai donc choisi de traiter de la figure intemporelle du berger ou de la bergère, qui reproduit un geste très ancien, au sein d’un territoire qui est pâturé depuis trois mille ans.

Si votre documentaire est faiblement narrativisé, on perçoit tout de même une trajectoire discrète. Au rythme lent du journal d’une bergère, la pluie et la désolation laissent progressivement place au beau temps et à la sérénité. Dans quel type de récit avez- vous souhaité inscrire vos trois personnages ?

J’ai mis longtemps à me décider à utiliser une voix off, mais il me fallait quelque chose qui réintègre le film dans le réel. Le journal est d’ailleurs celui d’un vrai berger, qui écrit aussi de la poésie, et nous l’avons retravaillé ensemble. Pour ce qui est de la progression, le film parle du passage du temps, et également pour moi de la mort, du deuil. J’ai perdu à ce moment un ami, qui m’a beaucoup aidé sur ce projet, et je voulais que de manière sous-jacente, le film - qui lui est dédié - tende vers une forme d’apaisement.

Aviez-vous, dans la continuité de L’Anabase, la volonté de représenter ces bergers comme des personnages mythologiques, arpentant des terres sauvages ?

J’avais en effet à ce moment l’idée de créer une progression entre ces deux films, une histoire et des figures communes... même si aujourd’hui je suis passé à autre chose, plus proche du cinéma direct. Ces figures mythologiques ont laissé place au territoire et à ceux qui l’habitent.

Entretien réalisé par Gaspard Bonaldi