« La politique de Macron est plus à gauche que celle qu’a mené Lula au Brésil » affirmait sur le plateau de Ccesoir Eduardo Rihan-Cipel, ex porte-parole du PS et soutien à E. Macron, en arguant des milliards dépensés pour faire face à la pandémie. Voilà qui ne manque pas d’audace. Mais, si la comparaison est particulièrement hardie, il n’est pas le seul à créditer à gauche la politique de gestion du coronavirus dans le bilan du président sortant. Ce « quoi qu’il en coûte » est régulièrement brandi comme l’argument ultime qui montrerait que notre président se soucie du bien-être de son peuple. Mais cet élément de langage de Macron repris tel quel par son équipe puis -et cela est plus gênant - par l’ensemble des médias, borne la réflexion. En effet, ce n’est qu’un morceau de phrase artificiellement circonscrit qui empêche d’appréhender véritablement la politique menée : quoiqu’il en coûte à qui ? Pour qui ? Pourquoi ? Par qui ? Ainsi, la question mérite d’être posée : l’interventionnisme étatique, c’est à dire l’ingérence de l’État dans l’économie associée à de fortes dépenses, suffit-il à qualifier une politique de socialiste ou tout au moins de « social-démocrate » comme les macronistes aiment à le qualifier?

Quoi qu’il en coûte : combien ?

Le Pacte de Stabilité et de Croissance établi par les critères de Maastricht, texte sacré des néolibéraux qui contraint tous les pays de l’Union Européenne, a été oublié durant la crise. D’abord, le déficit public a largement dépassé le plafond fixé à 3 % du PIB puisqu’il a atteint les 10 % en 2020. Quant à la dépense publique, elle a dépassé le seuil autorisé de 60 % du PIB pour atteindre 62.5 % du PIB en 2020 alors qu’elle ne représentait que 53.7 % du PIB en 2019. Le covid a donc remis en cause la politique d’austérité imposée par l’Europe et a permis de trouver « l’argent magique » qui manquait tant à E. Macron lorsque les hôpitaux le lui demandaient un an plus tôt: 50 milliards d'euros ont été spécifiquement alloués en 2020 à la politique d'urgence contre le covid. D’où vient cet argent magique ? Le niveau de la dette publique a grimpé en flèche, passant de 98 % du PIB en 2019 à 118 % en 2020 puis à 152 % en 2021 alors que son niveau était stable depuis 2012.

Quoi qu’il en coûte : à qui ? Les payeurs

La première réflexion à avoir lorsqu’on veut évaluer de quel côté de l’échiquier se situe une politique est de se demander qui paie pour celle-ci.

Les situations de crise dans l’histoire ont à plusieurs reprises conduit à des dépenses extraordinaires et donc à lever des impôts nouveaux. En 1914 puis en 1917, les gouvernements conduisant la guerre en France ont posé les premiers jalons de l’impôt sur le revenu. Cet exemple n’est pas isolé : les situations de crise apportent avec elles les plus grands changements et au XXè siècle elles furent les vecteurs de véritables progrès sociaux. Pour faire face au krach boursier de 29 qui a placé l’économie américaine en situation de crise prolongée, Roosevelt lance le Revenue act. Ainsi, le taux d’imposition sur les très hauts revenus qui était de 25 % avant son arrivée au pouvoir s’élève à 79 % en 1936 et pour financer les dépenses de guerre, ce taux atteint 91 % en 1991. Au même moment, il est de 89 % en Angleterre. De manière générale, dans les moments difficiles de l’Histoire, les « profiteurs de crise » sont convoqués pour participer à l’effort national.

Ces réformes se sont faites malgré les vives oppositions des classes dominantes : ainsi, aux Etats-Unis dans les années 30, le banquier Morgan Jr interdisait à ses convives de prononcer le nom de Roosevelt afin de ne pas gâcher la soirée. Le président américain avait même tenté de mettre en place un nouvel impôt sur les entreprises que la levée de boucliers des détenteurs de capitaux a tué dans l'oeuf.

Or, bien qu’il ait déclaré « nous sommes en guerre » au début de la pandémie, E. Macron ne risque pas de devenir pour les ultra-riches celui dont on ne doit pas prononcer le nom. En effet, il n’a à aucun moment fait porter la crise sur les plus riches.

Il n’est pas revenu sur la suppression de l’Impôt sur la Fortune (ISF) qu’il avait décidé en début de mandat. Au lieu de cela, il a décidé d’endetter encore plus l’État . Il fait donc porter sur les impôts futurs les coûts de sa politique. Or, Thomas Piketty a montré que le taux réel d’imposition du ménage de classe moyenne est supérieur à celui des 10 % les plus aisés. Ainsi, la dépense sans compter d’E. Macron sera à la charge des classes moyennes sur le long terme alors qu’elle aurait pu, comme cela a été le cas lors des grandes crises du siècle précédent, être prise en charge à court terme par les catégories les plus aisées. La politique de Macron, même dans l’urgence de la crise, n’a pas dévié d’un iota dans sa défense des intérêts des 1 % les plus riches .

« Je compte sur vous toutes et tous pour faire Nation au fond. Pour réveiller ce qu'il y a de meilleur en nous, pour révéler cette âme généreuse qui, par le passé, a permis à la France d'affronter les plus dures épreuves. » demandait-il durant le premier confinement. Force est de constater qu’il n’est pas allé chercher ces âmes généreuses là où est l’argent, c’est à dire sur les comptes des 10 % les plus riches.

Au contraire, il a continué à diminuer la pression fiscale sur ces catégories de la population, refusant de rétablir l’ISF qu’il avait supprimé et octroyant des crédits d’impôts aux entreprises à travers la baisse des impôts de production. Cette dernière mesure représentera chaque année 10 milliards d’euros en moins pour l’État, dont un quart bénéficiera aux 280 plus grosses entreprises.

Les choix opérés auraient pu être différents, ils l’ont été à d’autres époques comme nous l’avons vu mais aussi chez nos contemporains en d’autres lieux. Ainsi, l’Argentine a opté pour une taxe ISF sur les 2 % les plus riches qui a rapporté 3 milliards, la Russie a décidé dès les débuts de la crise en 2020 une hausse de 2 points des impôts sur les hauts revenus, les Etats-Unis de Biden ont augmenté l’impôt sur la fortune de 7 points, l’Espagne quant à elle cumule la hausse des contributions pour la tranche la plus riche de sa population, la hausse de la taxe sur les sociétés immobilières cotées en bourse et la fin des exonérations sur les dividendes.

Or, si E. Macron se montre généreux, c’est avec l’argent des classes moyennes et en préservant le portefeuille des plus riches. Regarder chez nos prédécesseurs et chez nos voisins actuels nous prouve qu’il aurait pu en être autrement et que cela relève d’un choix délibéré. Choix qui va à l’encontre des recommandations de certains experts du FMI et du secrétaire général de l’ONU qui « exhorte les citoyens à envisager une solidarité ou un impôt sur la fortune pour ceux qui ont profité de la pandémie, afin de réduire les inégalités extrêmes. ». Mais il s’agit de choix idéologiques visant à limiter toujours plus la participation des plus riches à l’effort collectif : ainsi, contre toute logique, le taux de pression fiscale a diminué d’1 point entre 2020 et 2021 alors que les dépenses de l’État n’ont jamais été aussi élevées et que les riches n’ont jamais été aussi riches.

Quoi qu’il en coûte : pourquoi? Les objectifs

L’histoire retiendra que le 12 mars 2020, E. Macron fut de gauche. En effet, lors de son allocution aux Français pour annoncer la mise à l’arrêt de l’économie et la fermeture des établissements scolaires, il tint ce discours :

« Mes chers compatriotes, il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons, interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour, interroger les faiblesses de nos démocraties. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre Etat-providence ne sont pas des coûts ou des charges mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner notre cadre de vie au fond à d'autres est une folie. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai. » Critique du capitalisme néolibéral, éloge de l’Etat-Providence, volonté de renforcer une agriculture locale et enfin critique en creux de la mondialisation débridée : voilà effectivement un discours de gauche. Dans le discours qui a suivi, le Président de la République faisait même référence au programme social mis en place à l’après-guerre par le Conseil National de la Résistance (CNR) en évoquant le retour prochain des « jours heureux », suivant le slogan de l’époque.

Que ce soit le New Deal de Roosevelt dès 1933 aux Etats-Unis, le welfare state du parti travailliste en Grande-Bretagne en 1945 ou encore le programme du Conseil National de la Résistance (CNR) mis en place la même année : tous prenaient acte des défaillances de l’orthodoxie libérale et posaient les jalons d’une politique keynésienne, c’est à dire d’un Etat plus interventionniste et plus social. Lorsque le système révèle ses failles au grand jour, le gouvernement est conduit à le transformer. Mesures destinées à réorienter l'économie, à réformer les marchés financiers ou encore à soutenir les catégories les plus démunies de la population : nombre de programmes mis en place après le krach de 29 et après la seconde guerre sont encore en vigueur aujourd'hui.

E. Macron a singé cette prise de conscience dans son discours du 12 mars 2020 : il découvrait les bienfaits de « la solidarité, la fraternité », saluait l’aspect primordial « des femmes et des hommes capables de placer l'intérêt collectif au-dessus de tout » en évoquant « l’ensemble des personnels des services publics de la santé » et en promettant « nous en tirerons toutes les leçons et sortirons avec un système de santé encore plus fort ». Cet éloge des valeurs de gauche, du service public et des fonctionnaires qui le font vivre, a-t-il été suivi dans les actes ? Comment ont été investis ces milliards d’euros ?

Ces aides ont été quasi intégralement versées aux entreprises, soit en crédits d’impôts, soit en finançant le chômage partiel. Il va de soit que la mise à l'arrêt de l’économie décidée par l’État ne pouvait que s’accompagner d’une politique de soutien des entreprises et salariés, qui n’est en soit ni de droite ni de gauche.

Mais continuer à assassiner l’hôpital public en supprimant encore des lits en pleine crise sanitaire, était-ce pertinent ? N’était-ce pas le bon moment pour investir à nouveau dans l’hôpital public qui avait montré son utilité ? N’aurait-il pas été moins coûteux d’avoir un hôpital public capable d’accueillir tous les cas de covid graves plutôt que de mettre à l’arrêt l’économie faute de moyens hospitaliers pour réaliser les soins ? Or, l’année même de la pandémie, le gouvernement fermait 5700 lits de plus, poursuivant la casse de l’hôpital public avec 17 900 lits fermés en 4 ans. Les libéraux, qui aiment à se présenter comme pragmatiques, se sont ici révélés aveuglés par leur idéologie aux dépens du bon sens : investir des milliards dans les entreprises privées pour écoper les dégâts alors que la même somme aurait pu être utilisée dans le service public pour réparer le navire.

Il en a été de même pour l’Education Nationale. En Espagne, 39 000 enseignants ont été recrutés pour limiter les effectifs à 20 élèves et ainsi respecter les gestes barrières dans les salles de classe. En Allemagne, les établissements scolaires ont reçu des capteurs de CO2 et des purificateurs d’air afin de limiter les contaminations. En France, rien de tout cela. J.-M Blanquer a réduit le débat à une alternative bornée entre fermeture des écoles et ouverture dans les conditions ordinaires (en y ajoutant simplement le port du masque aux frais des personnels et des familles). Investir pour assurer des conditions d’enseignement en limitant les risques sanitaires n’a même pas été envisagé et le gouvernement était loin de songer à réduire les effectifs des classes. Au contraire, les rectorats ne parvenaient même pas à remplacer les professeurs malades, contaminés en masse sur leur lieu de travail, obligeant les écoles à des répartitions entre les professeurs présents, ce qui contribuait au brassage des classes, à la promiscuité et donc à la diffusion du virus. La logique, une fois de plus, relève d’un esprit borné qui ne peut envisager d’utiliser l’argent public pour investir dans le service public. In fine, cela a obligé à fermer régulièrement des classes, à assigner à résidence des parents contaminés par leurs enfants ou encore à renvoyer chez eux un jour sur deux durant près d’un an les élèves de la 4ème à la terminale pour pouvoir faire cours à effectifs réduits. A défaut d’engager des professeurs, J.-M. Blanquer a préféré dégager des élèves. Ou, selon les périodes, simplement assumer de mettre les personnels et usagers des établissements scolaires en danger.

Les aides de l’État auraient également pu servir pour réorienter l’économie dans un sens plus écologique. Or, sur les 488 milliards d’euros du budget 2021, seuls 38 milliards sont en faveur de l’environnement (mesures en faveur des énergies renouvelables, etc.) auxquels il faut déduire 10 milliards qui lui sont défavorables comme les exonérations de taxes de carburant pour certains professionnels. Manifestement, si jamais le président Macron avait quelques idées écologistes, il n’a pas su utiliser son kaïros, c’est à dire le moment opportun où l’État avait la main pour planifier une économie plus verte. Seule velléité écologique : Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie et des Finances, a annoncé en 2020 qu’en échange de l’aide publique, Air France n’aurait plus le droit de transporter des passagers à l’intérieur de la France si le même parcours pouvait se faire en moins de 2h30 en TGV. C'est ce genre de contrepartie que l'Etat aurait pu généraliser en échange de sa générosité. Malheureusement, cette modeste mesure restera un oasis au milieu d'un vaste désert.

La politique du quoiqu’il en coûte consiste uniquement à gérer l’urgence sans aucune vision pour demain : c’est à dire que les conditions ayant conduit à la crise restent réunies et rien de nouveau n’a été mis en place pour y faire face. E. Macron a versé l’argent public aux entreprises comme on verse l’eau dans une passoire et cet étourdi a oublié d’y glisser les pâtes : une fois l’argent versé, il n’en restera rien et rien n’aura été transformé.

Lorsque Roosevelt finançait l'industrie et l'agriculture, il fixait des lignes directrices dans une forme de planification économique. L'interventionnisme de l'Etat permettait de constituer un Etat fort capable d'orienter l'économie et de protéger les citoyens des divers risques de la vie, ce qu'on a appelé le Welfare State, traduit en français par l'Etat-Providence. Lorsqu' E. Macron finance les entreprises dans la période du covid, c'est à pure perte : la générosité de l'Etat ne s'accompagne pas du renforcement de l'Etat-Providence mais contribue au contraire à le fragiliser en l'endettant. Paradoxe émouvant : au moment même où E. Macron est contraint, pour sauver le système économique qu'il défend, d'utiliser l'Etat-Providence, il s'applique encore à le fragiliser.

La politique mise en place est presque uniquement à destination des entreprises : il s’agit d’amortir pour elles le choc de la mise à l’arrêt de l’économie, de protéger ces entreprises afin d’éviter que la crise financière et économique ne se propage. Il ne s’agit pas d’une politique de gauche mais d’une politique que n’importe qui aurait mené bien qu’elle s’appuie sur les moyens de l’État-Providence mis en place par la gauche depuis 1945. Une politique de gauche l’aurait accompagnée d’une vision sociale et écologique sur le long terme, ce qui n’a pas été le cas.

Quoi qu’il en coûte : pour qui ? Les destinataires

2 milliards supplémentaires ont été alloués en 2020 aux précaires et aux jeunes en réponse à la crise du covid. A titre de comparaison, parmi les multiples aides aux entreprises, citons simplement la somme investie dans Air France qui, à elle seule, dépasse le budget alloué à tous les étudiants et précaires du pays : 7 milliards. Ainsi, alors que l’entreprise a bien survécu à la crise, les étudiants ont sombré dans la précarité : la pandémie ayant provoqué l'annulation de nombreux jobs étudiants, près de 6 étudiants sur 10 ont arrêté, changé ou réduit leur activité rémunérée. Pour ceux dont celle-ci a été interrompue, la perte de revenu est estimée en moyenne à 274 euros par mois. Précarité alimentaire, difficultés financières et matérielles, détresse psychologique : le gouvernement ne s’est guère préoccupé de cette composante fragile de la population et nombreux sont ceux qui ont dû compter sur les colis alimentaires fournis par les associations. Non content de laisser aux associations caritatives le soin de s'occuper des plus précaires, le gouvernement a poussé l'indignité jusqu'à faire intervenir des forces de police pour empêcher la mise en œuvre de soupes populaires au nom de l'interdiction de circuler.

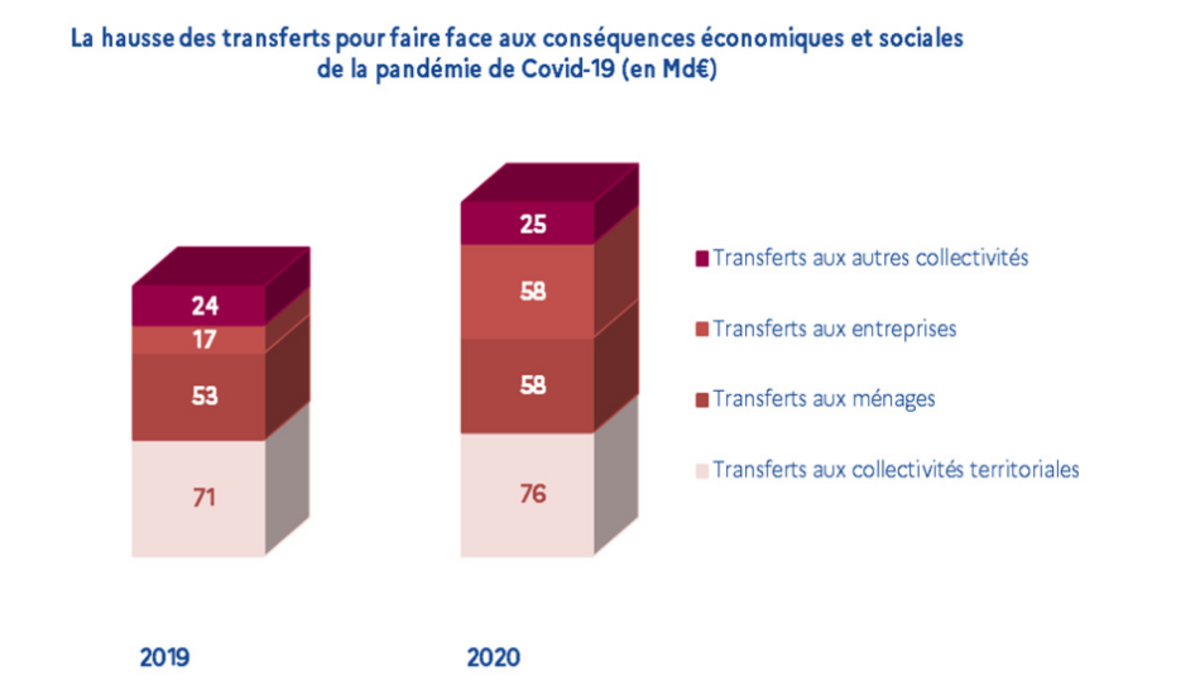

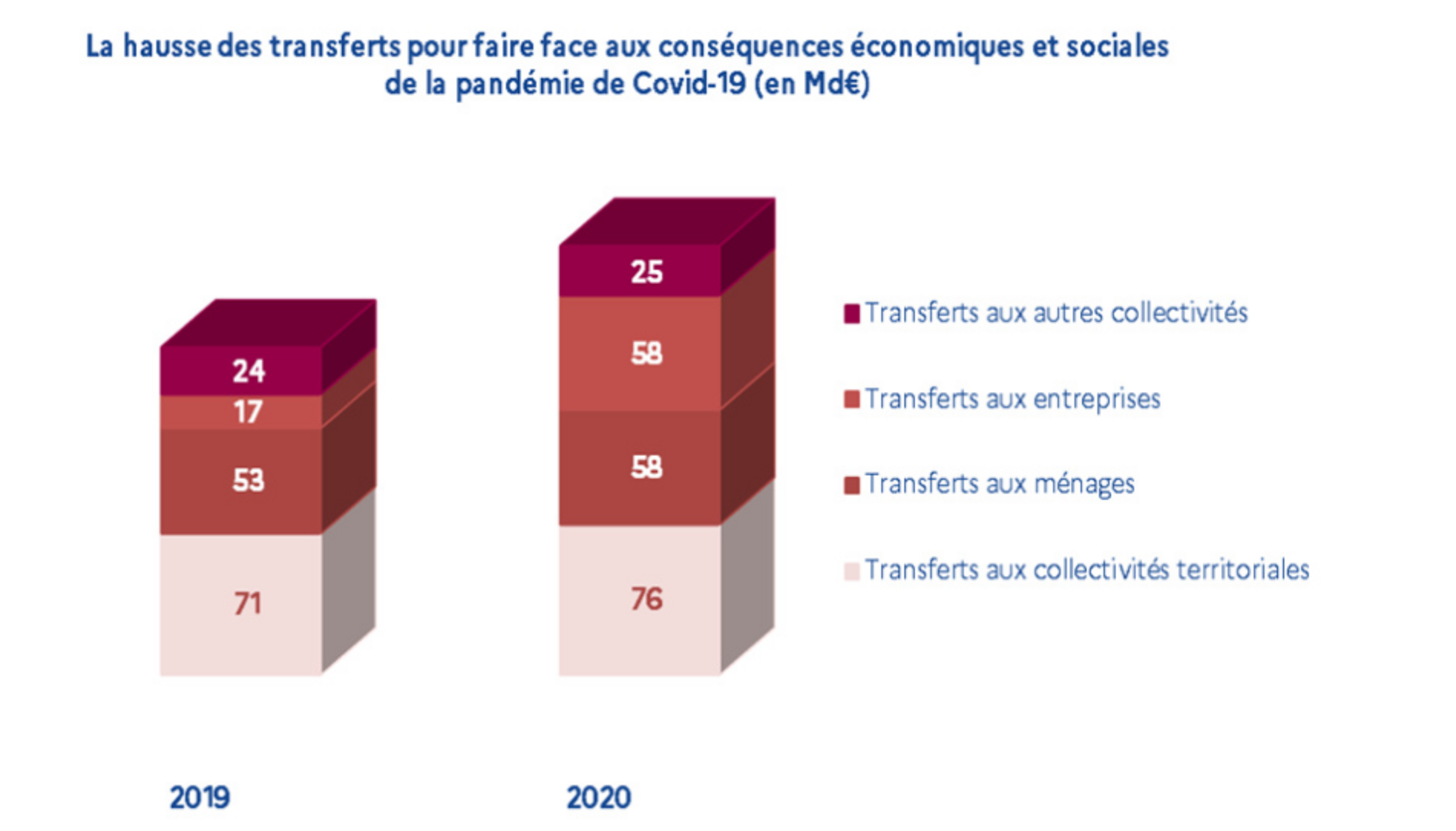

Agrandissement : Illustration 1

Ainsi, à la différence de ce que préconisait Keynes, qui a inspiré les Etat-Providence mis en place dans les années 30 et à l’après-guerre, à savoir soutenir la demande pour maintenir la consommation des ménages en aidant en priorité les classes sociales les plus modestes, ce gouvernement a choisi de mener une politique de l’offre favorable aux entreprises et surtout aux plus grandes. Nous constatons ainsi dans ce diagramme tiré du rapport 2020 sur le budget de l’État que sur les milliards qui ont été dépensés, seuls les transferts aux entreprises ont significativement augmenté.

Dans les grandes crises du XIX è et XX è siècle, les gouvernements ont été amenés à récompenser les classes laborieuses en récompense de leur loyauté prouvée à la Nation. Ainsi, en 1945, de Gaulle reprochait aux grands patrons de ne pas les avoir beaucoup vus dans la Résistance et bâtissait avec les résistants communistes la société nouvelle. Les populations, des classes moyennes aux plus modestes, se voyaient ainsi accéder aux soins et à la retraite grâce à l’instauration de la Sécurité Sociale. Quant aux femmes, elles accédaient enfin au droit de vote. La Nation avait eu besoin d’eux, de leur dévouement, et en gage de leur légitimité sociale ces populations traditionnellement discriminées obtenaient de nouveaux droits et de meilleures conditions de vie.

Or en 2020, celles et ceux que la presse a appelé les invisibles, celles et ceux qui ont démontré qu’ils étaient les emplois essentiels, au plus bas de la société mais au plus haut de l’utilité sociale : les livreurs, les agents de caisse, les soignants, les enseignants, les services publics dans leur ensemble. Ceux-là n’ont jamais cessé de travailler car ils étaient considérés comme vitaux pour la société. Qu’ont-ils obtenu en gage de reconnaissance ? Rien. La crise n’a rien changé au manque de considération matérielle vécu par ces « invisibles ». Le Ségur de la Santé mis en exergue par LREM parvient mal à donner le change : seul 6 % du plan de relance de 100 milliards sera consacré à la Santé.

Si les « jours heureux » promis par Macron dans son discours du 4 avril 2020 ne sont pas arrivés pour les précaires, ils sont bel et bien à l’ordre du jour pour les plus riches. Les milliardaires, à la faveur de la crise, ont doublé leurs revenus. La part des 500 familles les plus riches est passée de 31 % à 43 % du PIB, aggravant la dynamique de renforcement des inégalités qui a prévalu durant toute cette mandature.

Voilà donc l’ « union sacrée » selon Macron : les modestes labourent, sèment et moissonnent tandis que les plus riches récupèrent la récolte.

Le keynésianisme, c’est l’investissement massif de l’État dans les services public et l’augmentation des salaires modestes et moyens car ce sont eux qui dopent la consommation, là où les plus riches épargnent. Au lieu de cela, E. Macron a choisi de mener une politique de l’offre : les entreprises, les entreprises, et encore les entreprises. L’argent public n’est dévolu qu’au secteur privé, ce qui peut expliquer l’enrichissement des actionnaires… Le système Macron, ce n’est pas le keynésianisme ni même le libéralisme, c’est le clientélisme.

Quoi qu’il en coûte : par qui ? Les décideurs

En lieu et place de la délibération parlementaire, E. Macron a choisi de prendre toutes ses décisions seul, imposant du jour au lendemain la fermeture ou la réouverture des écoles, la fermeture ou la réouverture des bars et restaurants puis l’ouverture uniquement à un public assis, le non-port puis le port du masque, dans les lieux ouverts puis uniquement dans les lieux fermés puis à nouveau dans les lieux ouverts, le confinement chez soi puis les permissions de sortie pour aller travailler, etc. « A ma guise ! » semble-t-il narguer les Français à chaque nouvelle allocution.

Les logiques ayant guidé ces choix resteront opaques puisque les décisions sont prises dans des conseils de Défense dont il a choisi les membres et dont aucune retranscription n’est fournie. Les coûts de la politique de Macron sur la vie des Français ne sont décidés que par lui-même et sans information sur les débats qui ont conduit à ces décisions. Ces débats sont eux-mêmes biaisés puisqu’ E. Macron a nommé de son propre chef les membres du Conseil scientifique sur lequel il a prétendu appuyer ses décisions, préférant le choix du roi plutôt que de s’appuyer sur les structures indépendantes déjà en place. Sur ce point au moins, nous pouvons difficilement remettre en cause la lucidité de D. Raoult qui a décidé de claquer la porte de ce conseil fantoche.

En effet, derrière le très médiatisé Conseil scientifique qui confère des airs de décisions expertes aux choix d’E. Macron, s’agitaient en coulisses des technocrates sans expertise dans le domaine médical mais beaucoup plus influents dans les décisions du Président. Car on ne saurait traiter du processus décisionnel sans évoquer le cabinet privé McKinsey, qui a dès le début de la pandémie -et dans le plus grand secret durant la première année- supplanté les services de l’État pour conseiller le gouvernement sur la gestion de la crise. Dans les Infiltrés, Matthieu Aron et Caroline Michel-Aguirre révèlent que la lutte anti-covid a été placée dès les débuts de la pandémie sous la tutelle de cette officine. A tel point que le général Jean-Claude Gallet, appelé officiellement pour organiser la logistique en urgence, a été contraint de démissionner devant la présence intrusive de deux consultants de McKinsey qui l’encadraient dans toutes ses missions. Les deux journalistes révèlent également qu’en 18 mois, le ministère a passé 47 commandes à des cabinets de conseil privés, à des tarifs exorbitants.

En octobre 2021, Olivier Veran était fier de présenter au grand public son plan de 650 millions d’euros pour la santé numérique intitulé « la médecine des 5 P ». Un an plus tôt, Mc Kinsey préconisait « la médecine des 4 P » devant l’institut Montaigne, think tank néoliberal proche des milieux d’affaires. Coïncidence frappante : ces 4 P renvoyaient aux mêmes mots que les quatre premièrs P de Veran… Dès lors qu’on en connaît les décideurs, qui peut croire que ce plan puisse être de gauche ?

Il s’agit donc pour une minorité privilégiée d’imposer ses vues à la majorité et ceci dans l’opacité la plus totale. C’est la mort du droit à l’information, la mort du débat public et in fine la mort de la démocratie.

En conclusion

Dans cette gestion du covid, le président n’a été ni social ni vraiment démocrate. Une fois de plus, il a renforcé les inégalités. Une fois de plus, les décisions sont imposées d’en haut en lien avec des relais du grand capital et en passant outre les compétences dont disposent les agents de l’Etat.

Il ne suffit pas d’utiliser l’argent de l’État pour se proclamer socialiste, il faut voir pourquoi cet argent est distribué et d’où il provient. Comme en 2008, le gouvernement de droite fait porter la crise sur les classes populaires pour éviter la faillite des grands et donc de tout le système. Oui, c’est bien le système d’État-providence qui a amorti la crise. Mais au lieu d’en tirer les conséquences et de mener une politique visant à le renforcer, E. Macron continuait à le dépecer. Il creusait la dette pour mieux justifier demain les politiques de restrictions budgétaires, il poursuivait en pleine crise sanitaire le désossage de l’hôpital public. Voilà la face sombre du « quoi qu’il en coûte ». Un pansement sur une jambe de bois là où, au vu des coûts, un gouvernement soucieux d’écologie et du bien-être de la majorité aurait pu saisir ce moment opportun où le pays était à terre pour le redresser sur de nouvelles jambes. Malheureusement, si E. Macron n’a pas de mal à dégoter l’argent magique de l’Etat pour sauver les entreprises et leurs actionnaires, il perd tous ses pouvoirs lorsqu’il s’agit de sauver le service public et les plus modestes.

Le monde d’après, plus juste, que semblait promettre le Président en annonçant le confinement, ressemble étrangement au monde d’avant. Pis, les inégalités se sont renforcées. Si les discours présidentiels laissaient entrevoir le bras gauche du Président, alors celui-ci s’est prolongé dans les faits par un doigt d’honneur.

Note: Les chiffres sont tirés d'articles de presse (notamment Les 10 chiffres fous d'un budget 2021 sous le signe du Covid-19 | Les Echos) et des rapports de la Cour des comptes (notamment Synthèse : Le budget de l'État en 2020 – avril 2021 (ccomptes.fr))