C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer : « Jusqu'ici tout va bien... Jusqu'ici tout va bien... Jusqu'ici tout va bien. »

Cet hiver, on nous annonce qu'on risque de devoir couper régulièrement l'électricité et donc fermer les écoles 2h par jour, en raison parait-il de la guerre en Ukraine. Hier, on proclamait l'état d'urgence puisque le Bataclan avait été attaqué aux armes de guerre. Chaque année depuis 2003, on commente des canicules « exceptionnelles ». En 2020, le Covid 19 provoquait la saturation des hôpitaux. Les crises s'enchaînent. Nos gouvernements ont beau vouloir les présenter comme circonscrites et singulières, leur succession ne peut pas passer inaperçue : il ne s'agit pas de crises ponctuelles mais de la crise d'un système. Ils ont beau vouloir les imputer à des conjonctures internationales extérieures et à des hasards qui les dépassent, leur responsabilité est engagée.

Le discours sur la "crise" pour susciter la peur et donner les mains libres aux gouvernants

Les autorités instrumentalisent la crise, l'éphémère, le ponctuel, pour nous faire accepter des évolutions de long terme et changements structurels que l'on n'aurait jamais accepté si on nous les avait annoncés comme tels.

Les crises nous résignent à ce que l'on aurait considéré comme inacceptable en temps normal et repoussent notre seuil de tolérance. Ainsi, il est fort probable que les délestages que l'on met actuellement sur le compte de la guerre en Ukraine deviennent monnaie courante au vu de la pénurie mondiale de ressources qui pointe. L'opinion, déjà préparée à l'accepter par des pseudo fuites sur les intentions du gouvernement, s'y résignera car on lui vend le phénomène comme passager. Ce phénomène psychologique a été étudié par les historiens de la Grande Guerre qui se demandent comment les poilus ont tenu dans l'enfer des tranchées : ils ont tenu parce qu'ils ne savaient pas qu'ils devraient tenir, il pensaient que la guerre serait rapide, que leur souffrance ne durerait pas. Un individu conscient de la suite de l'histoire aurait déserté.

Eva Illouz dans Les émotions contre la démocratie étudie le rôle des émotions dans les démocraties, au premier rang desquelles la peur. La peur exige la protection, la protection d'un leader. Elle relève donc qu'elle est un ressort du populisme. Mais la peur est aussi instrumentalisée par les gouvernements libéraux : peur de l'extrême-droite à chaque élection pour appeler au vote utile au premier tour et faire barrage au second, peur du terrorisme qui amène à renforcer les pouvoirs du ministre de l'Intérieur, peur de l'islam en général, peur du Covid, etc... En rester aux émotions sans prendre le recul de l'analyse sert le renforcement du pouvoir, quel qu'il soit. Un « Nous sommes en guerre » bien asséné permet de sidérer la population et de la soumettre à toutes les injonctions.

13 novembre 2015 : des terroristes islamistes prennent d'assaut le Bataclan et tuent des dizaines de civils. 14 novembre : mise en place de l'état d'urgence. Il s'agit pour le gouvernement de montrer qu'il a pris la mesure de la gravité de la situation, qu'il réagit. Mais l'état d'urgence est un affaissement de l'Etat de Droit1 : extension des pouvoirs de police du gouvernement et restriction des libertés des citoyens. Ainsi, l'état d'urgence sanitaire a entraîné une restriction sans précédent des droits et libertés dans notre République : isolement, quarantaine, confinement, sortie avec attestation, encadrement des loisirs, fermeture des lieux de culte, restriction du commerce, obligation du port du masque, fermeture des écoles, interdiction de cracher, d'user des bancs publics, d'être debout dans les bars, d'aller danser, couvre-feu, recours à des drones, fichiers de personnes infectées, traçage numérique, pass vaccinal... Comme chez Foucault, le pouvoir discipline les comportements sociaux, familiaux, individuels voire intimes ; il contrôle l'espace public pour surveiller et punir, voire discriminer les récalcitrants.

Le gouvernement par ordonnances est un symptôme mesurable de cette concentration des pouvoirs au nom de l'urgence. Il s'agit pour l'exécutif de s'arroger le pouvoir législatif dans des circonstances exceptionnelles ou pour des sujets techniques. Or, un rapport du Sénat révèle que le nombre d'ordonnances publiées est aujourd'hui supérieur au nombre de lois promulguées. Entre mai 2012 et mai 2022, 621 ordonnances2 ont été publiées, ce qui représente une hausse de 85% par rapport à la période 2002-2012. Sur la seule période mars-juin 2020, aux débuts de l'état d'urgence sanitaire, 62 ordonnances3 ont été publiées, élaborées dans le secret des conseils de Défense. Au-delà de ces chiffres évocateurs, on note également des évolutions qualitatives embarrassantes: les ordonnances sont utilisées pour des sujets moins techniques et souvent sans l'habilitation du Parlement sous Emmanuel Macron.

L'historien du droit François Saint Bonnet définit l'état d'urgence comme « un moment pendant lequel les règles de droit prévues pour des périodees de calme sont transgressées, suspendues ou écartées pour faire face à un péril. Pendant ce moment on assiste à une concentration du pouvoir, en général au profit de l'exécutif et la réduction ou la suspension des droits jugés fondamentaux pendant les périodes de calme. Il s'agit d'un moment par définition fugace, temporaire, pour faire face à un péril donné. » Il est présenté comme la réponse à « une évidente nécessité » qui en est « le déclencheur, la justification et la limite ».

Pourtant, ce régime d'exception a été utilisé à d'autres fins que les « circonstances exceptionnelles » pour lesquelles il a été créé. Ainsi, l'état d'urgence mis en œuvre entre 2015 et 2017 pour lutter contre le terrorisme a justifié l'assignation à résidence de militants écologistes et l'interdiction de participer à des manifestations. Les lois liberticides censées cibler les terroristes sont donc détournées contre d'autres pans de la société. Rappelons-nous également que les premières restrictions vis à vis du Covid touchaient les manifestations et que le premier conseil de Défense convoqué autour d'Edouard Philippe a abouti à la décision de faire passer la réforme des retraites au 49-3. Toute décision de renforcer les pouvoirs de l'exécutif au nom de la sécurité comporte en germe des abus.

En outre, le temporaire a tendance à durer : de 2015 à 2017 pour l'état d'urgence contre le terrorisme puis de mars 2020 à juillet 2022 pour l'état d'urgence sanitaire. Autrement dit, les Français, ces 7 dernières années, ont passé la majeure partie de leur temps sous des régimes d'exception.

Cela est logique car les circonstances dites exceptionnelles ne le sont pas. Les voir comme des moments temporaires relève d'une mauvaise analyse de l'histoire immédiate.

Derrière les crises qui s'enchaînent, des défaillances structurelles

L'état d'urgence pose donc problème non seulement pour la concentration du pouvoir et la restriction des libertés fondamentales mais aussi pour la question de la sortie de l'état d'urgence alors que les menaces contre lesquelles il est censé lutter sont pérennes.

Ainsi, le terrorisme s'inscrit dans une tendance historique de moyen terme et non malheureusement sur le temps court. Les Occidentaux sont entrés dans l'ère du terrorisme en 2001 et ces attentats n'ont rien d'inédit en France en 2015 bien qu'ils choquent particulièrement par leur aspect guerrier : en 2012, Mohammed Merah tue 2 militaires, un civil, deux enfants et menace un magasin casher par antisémitisme, en janvier 2015 les dessinateurs de Charlie Hebdo sont décimés. Ces attentats ne s'arrêtent pas non plus après le Bataclan : le 14 juillet 2016 c'est un camion qui percute la foule à Nice.

Aussi, les gouvernements ne devraient pas être surpris par des crises qui, inédites ou non, étaient largement prévisibles. En octobre 2019 soit 4 mois avant l'apparition du Covid en France, la revue Science expliquait que la déforestation allait entraîner le passage de virus inconnus de l'animal à l'homme. Le Covid n'est donc pas un fléau tombé du ciel mais l'un des symptômes de la crise environnementale qui s'annonce. Il n'est pas une menace ponctuelle, d'une part parce que nous pouvons tous constater qu'il est amené à durer et d'autre part parce qu'il ne sera probablement pas le seul virus en provenance d'animaux sauvages auquel nos sociétés prédatrices et mondialisées devront faire face. En effet, ces maladies vont se multiplier avec la promiscuité liée à la croissance démographique et à la concentration dans les grandes métropoles, la croissance des flux à toutes les échelles, la proximité entre animaux sauvages confrontés à la déforestation et sociétés humaines.

Pour ce qui est des canicules répétées, est-il utile ici de rappeler qu'elles sont le reflet d'une tendance de long terme ? Elles sont évidemment le symptôme sensible du réchauffement accéléré de la température moyenne observé depuis la fin des années 60.

Nous pourrions citer également ladite « crise des migrants » de 2015. Ce qui était perçu comme un pic à l'époque n'était que les prémisses d'une tendance de moyen terme qui voit l'explosion des demandes d'asile en France comme ailleurs en Europe.

En 2015, le nombre de demandes d'asiles dépassait les 60 000 selon l'OFPRA, soit une augmentation record de 50% par rapport à l'année précédente. En 2019 cependant, ce chiffre avait déjà doublé, dépassant les 120 000.

En 2015, la situation était volontiers imputée à la seule situation en Syrie, à un événement ponctuel. Cette année, on pourrait l'imputer à la situation en Ukraine. Entre temps, à la situation en Afghanistan.

Cet essor des migrations est en fait le reflet de notre monde globalisé où tous les flux sont amenés à croître, où les différentes parties du monde sont de plus en plus connectées et où les écarts de richesse demeurent considérables, incitant les populations des périphéries dominées à rejoindre les centres dominants pour fuir la misère.

Plus particulièrement, les demandes d'asile sont le fruit du monde postcolonial et post-guerre froide où le vide laissé par les anciennes puissances en Afrique et au Moyen-Orient voit les dictatures et guerres civiles politiques et ethniques se multiplier. Les printemps arabes de 2011 et leurs ramifications en Libye et en Syrie, le retrait des troupes américaines d'Afghanistan en 2019, la guerre impérialiste de la Russie en Ukraine en 2022 dans un autre registre, ne sont que les soubresauts de ce monde chaotique en perpétuel bouillonnement. Si l'on y ajoute les réfugiés climatiques causés par la submersion des villes littorales, la multiplication des sécheresses et la raréfaction de ressources vitales, il est clair que l'on pourra parler de « crise » pendant des décennies.

N'apportant pas de solution pérenne, les autorités de l'Union Européenne semblent pourtant attendre que la situation disparaisse d'elle-même, comme si ce contexte relevait de l'événement temporaire.

Derrière ces défaillances structurelles, l'incapacité des gouvernements à planifier et à remettre en question le statut quo

Si les menaces inédites que nous vivons sont prévisibles, c'est une faillite des gouvernements de ne pas les avoir prévues. L'ampleur des dégâts est le fruit d'une mauvaise prise en compte de ces risques qui renforce notre vulnérabilité. Car la catastrophe est le fruit d'un aléa, dépendant en partie de facteurs externes, mais aussi d'une vulnérabilité, c'est à dire d'une capacité à s'en prémunir et à y faire face. Ainsi, les dégâts liés au covid sont le fruit d'un système hospitalier en sous-effectif et mal géré. Deux ans après le covid qui a saturé les services de réanimation, c'est la bronchiolite qui sature les services de pédiatrie. Pour chaque maladie, la situation se présentera à nouveau. Ce problème ne provient pas simplement d'une crise passagère liée à l'apparition exceptionnelle d'un nouveau virus mais d'une crise structurelle liée au sous-financement de l'hôpital public.

Derrière les crises soit disant conjoncturelles et indépendantes de nos actions se cache en fait l'incurie des nos pouvoirs politiques. Ces crises ne sont plus des exceptions dans nos sociétés mais font partie intégrante de ce système. Pourquoi alors ne pas faire appel à la raison et à une analyse cohérente de toutes ces crises mais en demeurer aux émotions et donner l'impression de subir ces crises les unes après les autres ?

Le discours sur la crise pour faire écran à la réflexion citoyenne et étouffer le débat démocratique

On empêche les citoyens de penser, sautant d'une urgence à une autre. Un bon citoyen est pour eux un citoyen qui attend que ça passe.

On panse la crise du moment mais surtout on ne pense pas la crise du système.

On a la tête sous l'eau et à peine sort-on la tête pour prendre une respiration que l'on est à nouveau submergé par la vague suivante. Au lieu de construire le bateau qui va nous sortir de la tempête, le gouvernement nous enjoint à surtout ne pas nous débattre pour tenir plus aisément l'apnée.

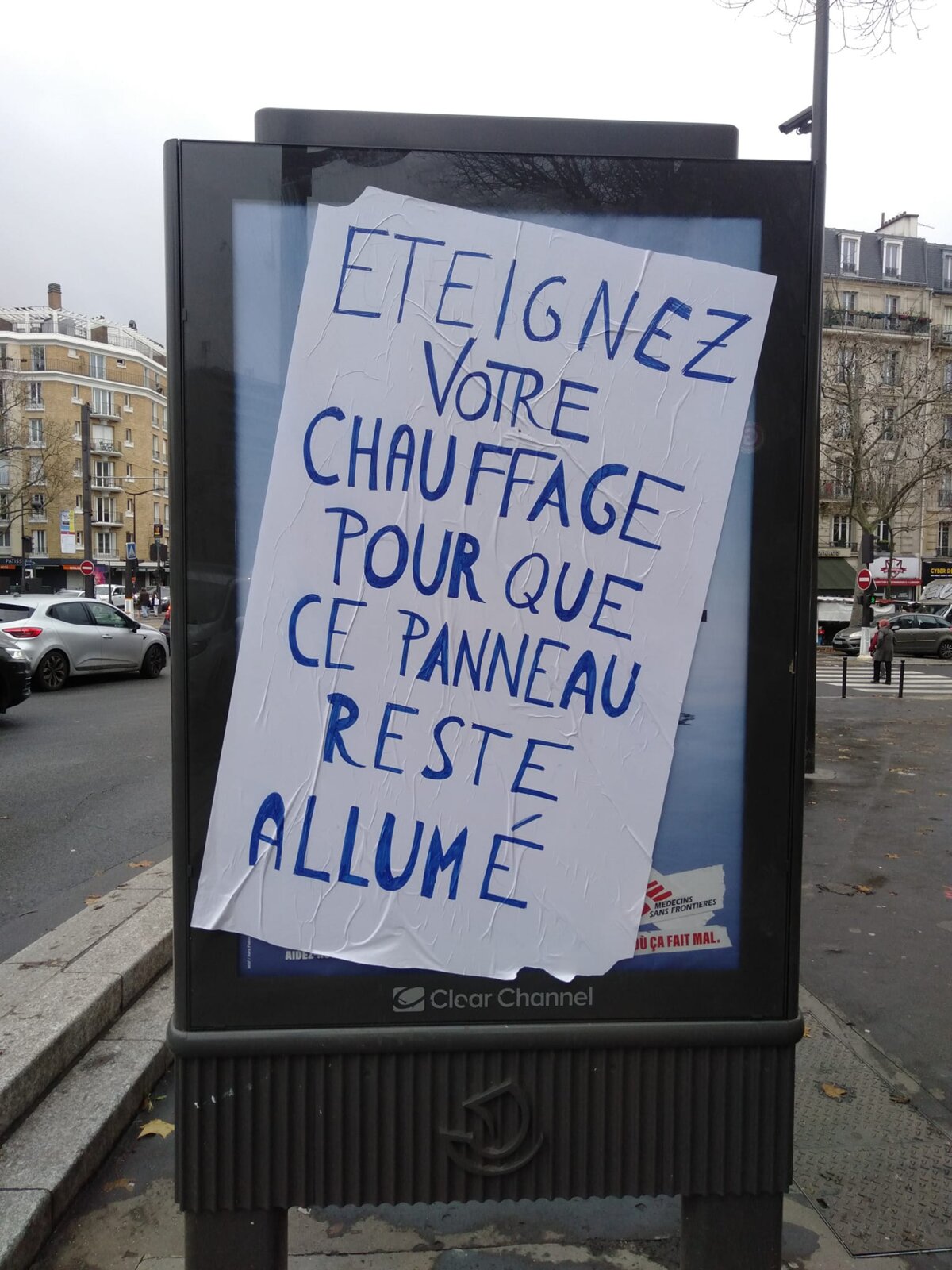

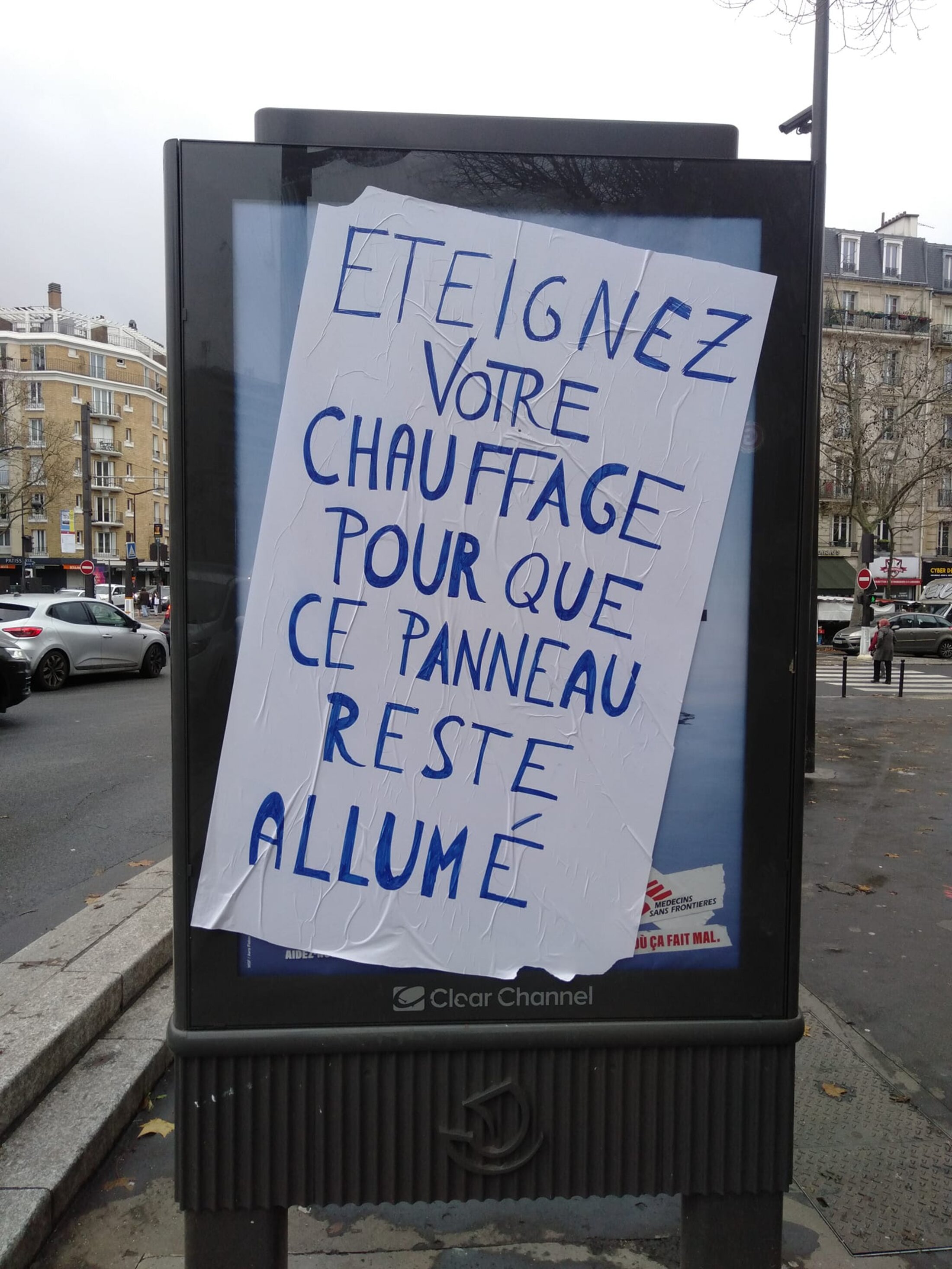

Agrandissement : Illustration 1

Quelques injonctions à être bien sage, à baisser la température à 19, à porter des cols roulés, à ne pas mettre de masques puis à mettre des masques, à éteindre-réduire-décaler, à couper-décaler, à ne pas envoyer de mails trop rigolos. En d'autres termes à changer nos comportements individuels pour pouvoir poursuivre leur politique inconsciente. Consommation d'énergies fossiles en perpétuelle croissance, diminution du nombre de places dans les hôpitaux, délocalisation de la production de doliprane et d'amoxicilline : cela, il ne faudrait surtout pas le remettre en cause. Ce serait remettre en cause le capitalisme néolibéral hypermondialisé qui fonde la domination de nos dirigeants. Non décidément, il vaut mieux remettre en cause, à la marge car il ne faudrait pas non plus qu'ils se rebellent, le mode de vie des petits citoyens.

Le gouvernement ramène à la responsabilité individuelle la gestion de problèmes qui devrait relever de choix collectifs. Il agit comme si le système fonctionnait bien et qu'il fallait simplement le protéger des abus individuels à la marge, en d'autres termes il agit comme si nous étions au début des années 70. Or, les connaissances scientifiques actuelles sur la crise environnementale interdisent de penser comme cela. Au lieu de simplement gérer l'une après l'autre les crises dans l'urgence avec autoritarisme, il faudrait un véritable projet politique négocié et souhaité par les citoyens. Un projet intégrant ces nouvelles menaces appelées à devenir récurrentes.

Le gouvernement pourra toujours prétexter la guerre en Ukraine et la perte de l'approvisionnement en gaz russe. Mais c'est la dépendance aux énergies fossiles alors qu'on n'en possède pas qui nous soumet aux aléas de la situation internationale et surtout nous sommes soumis à la finitude de ces ressources. Cette pénurie énergétique n'est pas une crise conjoncturelle, c'est une tendance structurelle due à la surexploitation des ressources. Avec la crise écologique, ce phénomène perçu comme temporaire va être une situation courante. Il ne s'agit pas d'un mauvais cap à passer mais d'un avant-goût de la mer démontée qui nous attend.

On n'a pas voulu interdire les éclairages nocturnes des magasins, on se retrouve à fermer des écoles par incapacité à les chauffer. A ne vouloir renoncer à rien, on va devoir renoncer à tout.

A vouloir économiser en désengageant l'Etat, ce dernier se retrouve à dépenser en urgence à un coût bien supérieur pour résorber les dégâts sans que cela constitue un investissement sur le long terme : au lieu de la mise à l'arrêt de l'économie avec le Covid, n'aurait-il pas mieux valu payer pour un hôpital public de qualité ? Au lieu de financer 15 centimes par litre à la pompe et donc d'enrichir en même temps les compagnies d'énergies fossiles, n'aurait-il pas mieux valu investir cet argent dans les énergies renouvelables depuis des années ? Ce qui est économisé en amont est dépensé en catastrophe en aval pour gérer les dommages collatéraux.

Macron moquait les écologistes qui, selon lui, voudraient nous faire vivre « comme des amish », faisant référence à ces communautés américaines refusant les apports de la modernité. Mais par son impréparation et la non prise en compte de la nécessité de s'adapter, c'est son attitude d'insouciance qui va nous contraindre à vivre comme des amish. S'il avait investi dans le renouvelable, nationalisé l'énergie, soigné la filière nucléaire, décorrélé les prix du gaz de ceux du marché mondial, investi plus massivement encore dans l'efficacité énergétique des bâtiments ; on ne serait pas obligé aujourd'hui de couper l'électricité 2 heures par jour. Si l'on avait réduit la dépendance au pétrole, on ne serait pas obligé d'injecter des milliards aujourd'hui dans les industries pétrolières pour limiter l'impact de la hausse des prix pour les ménages.

Mais la planification n'est pas dans le logiciel des libéraux, surtout pas dans le logiciel d'élus qui ne voient pas plus loin que leur mandat de 5 ans. Pourtant, la souveraineté énergétique, sanitaire, etc... dans le cadre de la crise environnementale, ne pourra passer que par de la planification.

Les crises sont des points de basculement pour l'opinion publique, des moments de prise de conscience par l'émotion et la peur qui la rendent très malléable. Les gouvernements pourraient se servir des crises pour impulser les changements nécessaires à la transition écologique et à un meilleur vivre-ensemble par des réformes sociales.

Or, elles sont au contraire instrumentalisées pour renforcer l'autoritarisme du pouvoir politique et enrichir les classes dominantes. Arroser les banques en 2008 sans moraliser leurs pratiques, mettre en place des lois liberticides suite aux attentats afin de les utiliser contre tout opposant politique y compris les écologistes, supprimer les cotisations des entreprises au nom du covid altérant encore plus les ressources de l'Etat, financer des industries pétrolières par le biais de la prise en charge d'une partie du prix à la pompe.

Les crises cristallisent les orientations gouvernementales au lieu de les remettre en question comme on peut le voir à travers le cas de la gestion du coronavirus. Chez les populismes américain et brésilien, le complotisme conduit à minimiser les dangers du virus et l'insouciance du leader est surjouée pour symboliser son virilisme. En Chine, l'autoritarisme gouvernemental conduit à enfermer les citoyens chez eux, à les séquestrer derrière des barres de fer installées jusque sur les issues de secours, politique que le drame de cette famille coincée dans l'incendie de son appartement a tragiquement mis en lumière. E. Macron quant à lui associe d'une part une politique de classe puisque les prolétaires ont continué à travailler et prendre des risques pour leur salaire de misère pendant que les autres recevaient des aides afin de rester chez eux, d'autre part un certain autoritarisme puisqu'il prenait toutes les décisions dans l'opacité des conseils de Défense à coups d'ordonnances.

Gérer des crises par la mise en place de régimes exceptionnels successifs pour amortir la chute ou bâtir des sociétés nouvelles ?

L'état d'urgence permanent est un moyen de sonner la population et de la soumettre à un contrôle plus étroit des autorités. Au lieu de déduire des crises qu'il faut opérer un virage à 180 degrés, les gouvernements s'en servent pour donner des coups d'accélérateur à leurs politiques et renforcer les pouvoirs en place. Pourtant, une véritable analyse de ces crises l'interpréterait comme le résultat des excès du néolibéralisme de ces 40 dernières années et les prémisses de la catastrophe écologique à venir. Il s'agit moins de crises au pluriel qui se succèdent mais d'une crise générale qui s'incarne dans divers événements. Là où les pouvoirs en place veulent nous empêcher de remettre en cause leur système défaillant en refusant de penser les liens entre ces crises, la sagesse invite à les appréhender comme des alertes.

Là où les gouvernements veulent que l'on voie des crises conjoncturelles, il faut repérer la faillite structurelle d'un système qui se fissure.

Le capitalisme basé sur la croissance perpétuelle de la consommation de ressources et le néolibéralisme basé sur la privatisation de la gestion des risques, combinés, engendrent des crises aux conséquences désastreuses pour les masses. A cela s'ajoutent les excès de la mondialisation qui démultiplient l'effet papillon. Il est temps de comprendre que les événements qui se succèdent ne sont pas des malheureux hasards mais sont les témoins de la crise de ce système. Il ne s'agit pas de paniquer et de colmater les brèches mais d'en appeler à la raison et à des décisions démocratiques pour s'adapter durablement. Sinon, nous ne ferons que gérer des urgences sans en traiter les causes et perpétuellement nous vivrons ce jour sans fin ou plutôt ce crépuscule.

L'important c'est pas la chute. Mais l'atterrissage.

1 https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2020-4-page-875.htm

2https://www.vie-publique.fr/dossier/273985-les-ordonnances-covid-19-mars-juin-2020-dossier

3https://www.vie-publique.fr/fiches/20262-quest-ce-quune-ordonnance