Je suis dans une salle d’attente. Ma fille de 13 ans a fait une tentative de suicide. À l’hôpital. Dans le service de pédiatrie où elle est en observation pour « un jour ou deux » depuis plus d’un mois. L’anorexie mentale est une saloperie difficile à soigner. En plus, c’est une rechute. Y. n’en peut plus.

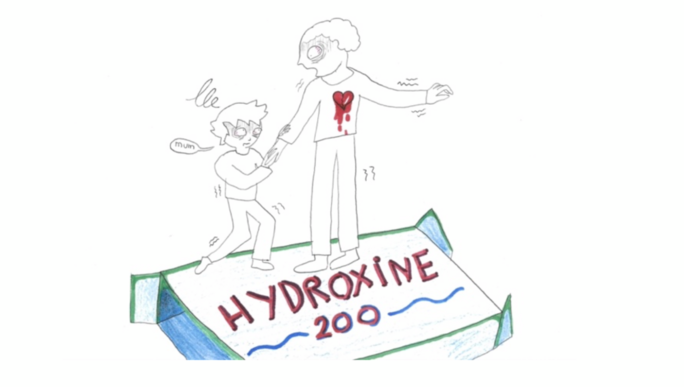

Une semaine plus tôt, elle s’est échappée de l’hôpital. C’était déjà un choc. On l’a retrouvée vite, heureusement. Mais là, après un truc aussi grave (elle a remisé ses médocs en douce pendant plusieurs jours et puis elle a tout pris d’un coup), on me dit qu’il faut la transférer vers un service « sécurisé » : la pédopsychiatrie. Enfin peut-être. On s’interroge. Plutôt une collaboration entre les deux services ? Le médecin qui la suit en pédiatrie me dit : « On peut être créatifs », et ça me donne de l’espoir. Le médecin de garde en pédopsychiatrie ce jour-là trouve que son service n'est PAS adapté pour ma fille, et ça me rassure. La psychiatrie, ça fait peur.

Finalement, on l’y embarque quand même. Un problème d’organisation interne. Ou peut-être pense-t-on qu’elle y recevra une aide plus « adaptée ». Je l’ai vue deux minutes et hop, on me l’enlève.

Le protocole à l’admission : une semaine sans parents. Quelle que soit la situation. Je signe, je n’ai pas trop le choix – j’en signerai d’autres, des papiers que je ne veux pas signer. Mais le doute, la terreur.

La semaine qui suit : un long tunnel.

Au bout de 10 jours, j’obtiens enfin le droit de la voir. Me voilà donc dans la salle d’attente. Le médecin a omis de préciser que ce serait une visite chronométrée – 45 minutes – et surveillée. Je ne sais pas pourquoi on nous traite comme des condamnées. D’ailleurs, qui est la coupable ? Elle ? Moi ?

Bienvenue en pédopsychiatrie.

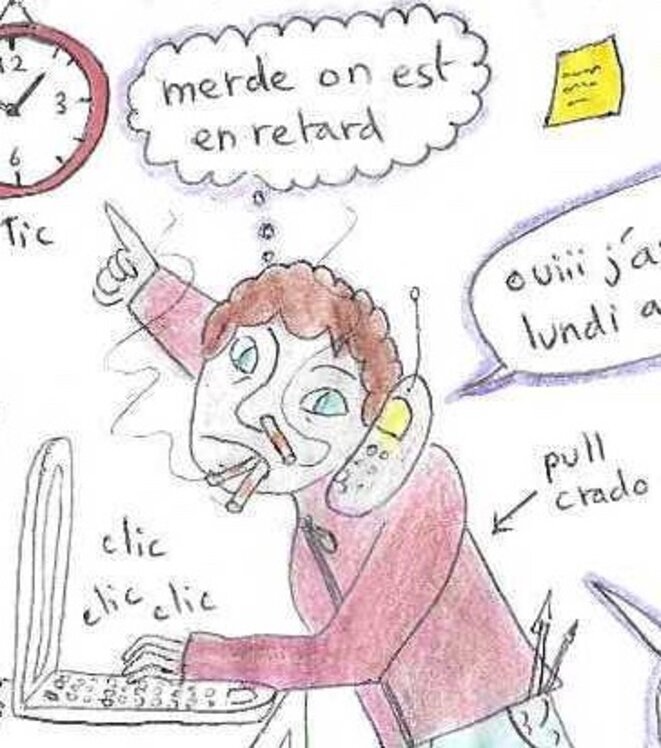

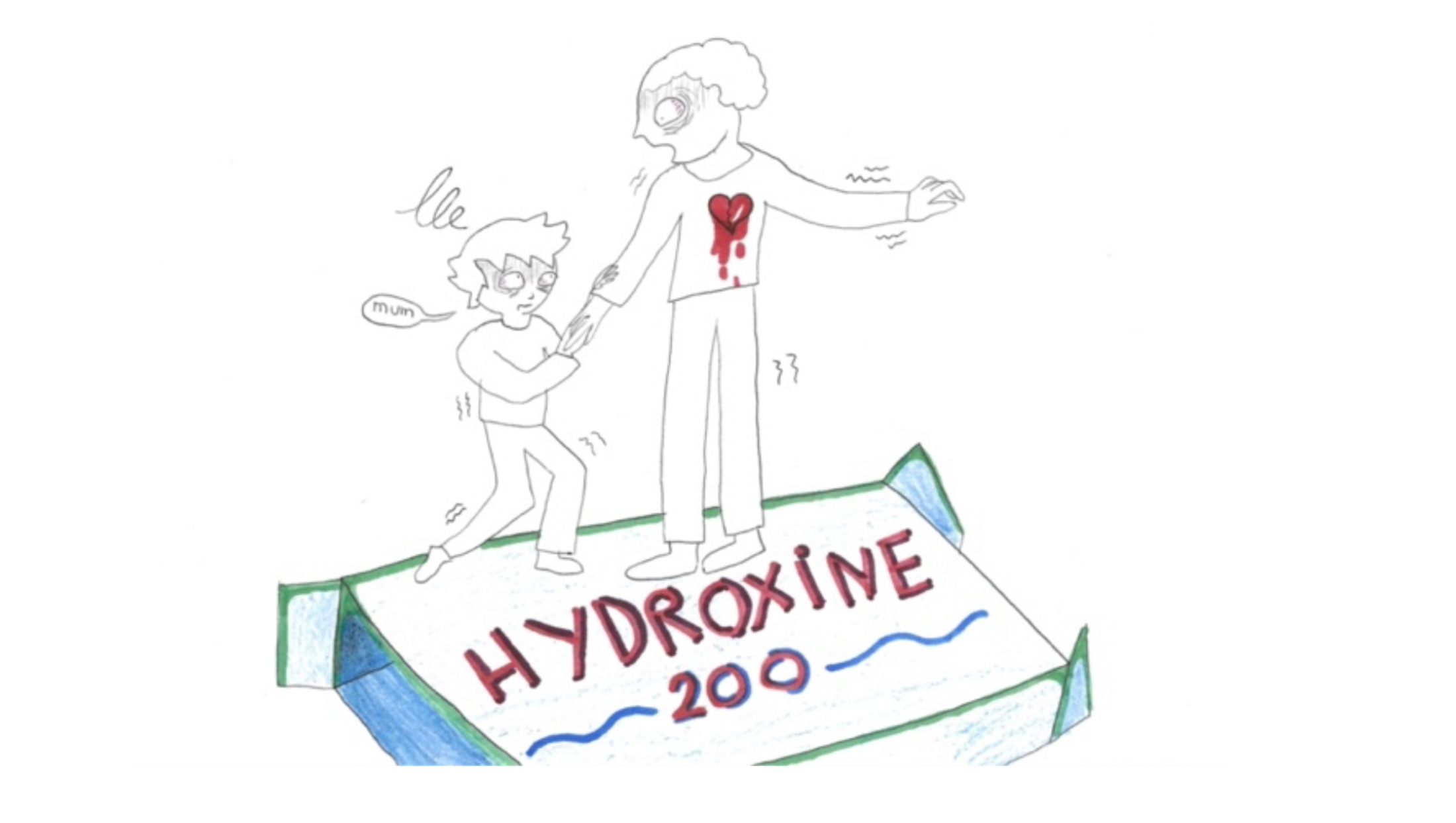

Agrandissement : Illustration 1

« Le pavillon des enfants fous » n’a pas tellement changé depuis ce que racontait Valérie Valère dans les années 1970. Ce qu’on appelle un service « sécurisé » dans la novlangue d’aujourd’hui, c’est un service fermé à clé. Opacité totale. Personne n’y entre, même pas les clowns d’hôpital. Sans parler des parents.

Je crois qu’il y a une enquête urgente à mener derrière cette porte.

Dans la presse en ligne, je ne trouve pas grand-chose sur la pédopsychiatrie, à part qu’on y manque de « lits ». Qu’en est-il des enfants qui ont la « chance » d’y avoir une place ?

Témoignage d’une survivante

Ma fille et moi, on pourra bientôt écrire le Guide du routard de la pédopsychiatrie en Bretagne. C’est pas très attirant, mais c’est comme les algues vertes : si j’en parle, c’est pas pour nuire au tourisme. C’est pour que ça s’arrange.

Y. a passé presque toute l’année de ses 13 ans à l’hôpital. Désormais, pour elle, cette expérience traumatisante a occulté le problème initial. Ses cothurnes aussi disaient qu’ils allaient mal à cause de l’endroit où ils se trouvaient. On leur répond que c’est la maladie qui parle. Un excellent prétexte pour éviter d’entendre, et de se remettre en question.

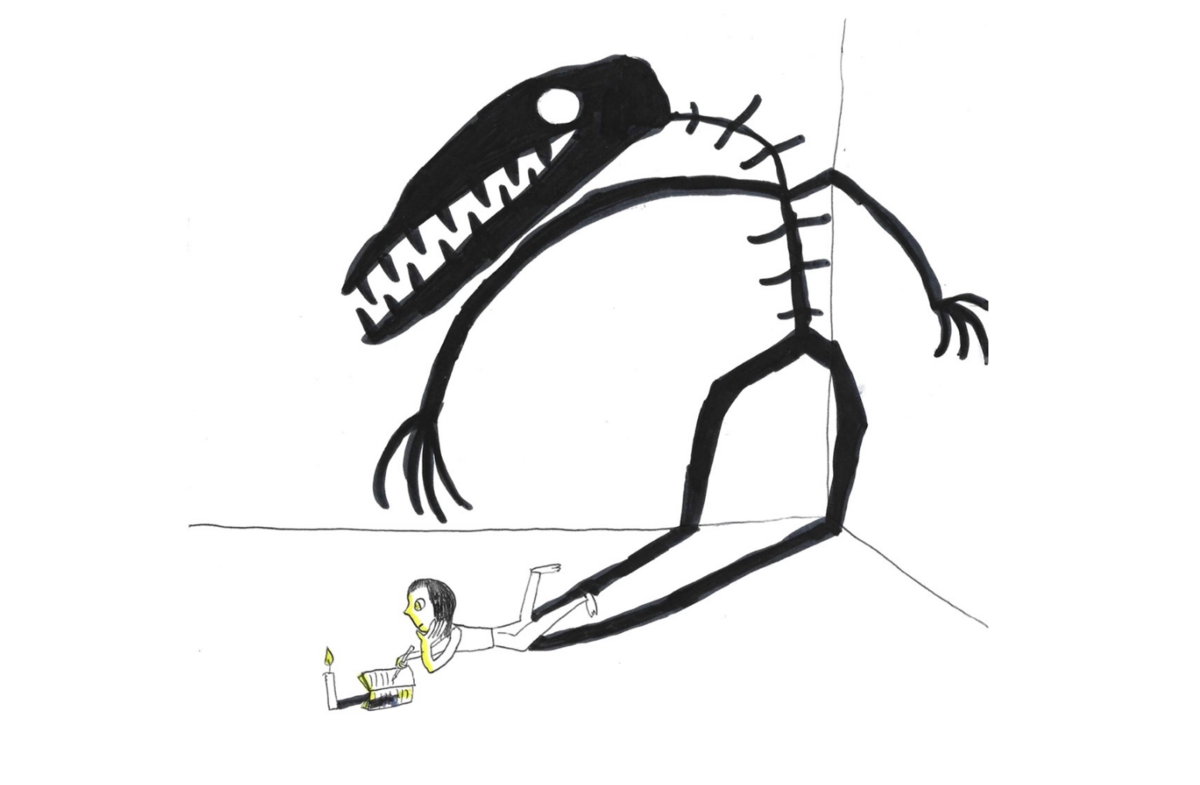

Agrandissement : Illustration 2

Y. raconte petit à petit sa longue période d’internat tragi-comique avec des jeunes aux problèmes impressionnants. Ils n’ont pas le droit d’en parler entre eux, mais ils le font quand même, bien sûr. Des amitiés se nouent, singulières, éphémères. Il y a celui qui se cogne la tête contre les murs. Celui qui se scarifie (et il trouve toujours un outil inédit pour le faire). Celui qui est venu faire exploser un pot de compote dans sa chambre (Y. a trouvé ça marrant). Celui qu’elle a découvert assis sur son lit ; comme il avait la fâcheuse manie de faire caca partout, elle a fui dans la salle commune en attendant qu’il s’en aille. Pas question d’alerter les soignants, toujours en pause ou en « transe » (« Transmission »).

Deux ans ont passé, et Y. recrache encore régulièrement un nouveau souvenir de là-bas, derrière la porte. Il y a des mots qui marquent.

Ceux du médecin qui l’a fait pleurer en vociférant : « Il faut que tu nous aides ! » Aveu d’impuissance ? Est-il utile de préciser qu’elle espérait plutôt l’inverse ?

Ceux de l’éducatrice qui animait l’atelier bricolage : « Souffrir, ça fait partie du jeu. » Souffrir au point de vouloir mourir, ça te paraît acceptable ?

Ceux de l’infirmier souriant qui disait faire le job de ses rêves : « Nous on s’en fout, on rentre chez nous tous les soirs. »

Et la cerise sur le gâteau : « Tu pourras te suicider quand tu seras sortie. »

Pas de psychologues dans le service, ou alors ils sont débordés. Y. n’en a jamais vu pendant ses hospitalisations, j’ai dû demander des « permissions » pour qu’elle puisse consulter à l’extérieur, en libéral. (Ça demande des moyens que je n’avais pas, mais ce n’est pas le sujet. Si ?)

Les médecins font une apparition hebdomadaire, accompagnés d’une horde d’assistants. Pas très propice pour se livrer. De toute façon ils viennent pour annoncer plutôt que pour écouter. L’un d’eux me l’a dit clairement : « Mon métier, c’est de convaincre. » Ah.

Tes affaires sont dans un placard fermé à clé. Tu as de rares créneaux autorisés pour lire ou dessiner. Pas de profs, pas le droit d’étudier. Tant pis si ta soif d’apprendre est un besoin vital. Tant pis si ton année scolaire est massacrée, il faut d’abord aller bien. Mais comment ?

Tu n’as pas droit aux visites. Ton frère, ta sœur, tes amis, les adultes bienveillants de ton entourage, tu les verras dans plusieurs mois. Si tu « fais des efforts ».

Les parents, c’est deux heures par semaine. Dans la salle d’attente. Ils ne verront pas ta chambre, ne serait-ce que pour évaluer tes besoins élémentaires – tu n’as plus de chaussettes propres ou de shampoing ? Ta brosse à dents perd ses poils ? Tu voudrais une bouteille d’eau ? Pense à leur dire au « parloir ». Pour un câlin du soir, une grosse discussion sans regarder l’horloge ou un bon fou rire en dehors des heures prescrites, oublie.

Une fois ou deux, Y. a eu la chance de participer à une séance de surf, d’équithérapie ou de « snoezelen ». C’est chouette mais ça reste très exceptionnel. Les mois passent. Un mois, c’est 30 jours x 24 heures = combien de dizaines de milliers de minutes ?

Ennui sur ordonnance. Il y a soirée télé ou séance de coloriage obligatoire une ou deux fois par semaine. Et puis l’horreur quotidienne des « temps en chambre ». En taule, on appelle ça « l’isolement », mais à l’hôpital c’est thérapeutique.

Les petits détenus gravent des encoches sous leur lit, y laissent des messages pour les suivants. Appels au secours, paroles d’encouragement, numéros de téléphone et petites infos utiles. X. est beau mais il est dangereux. Toute une poésie de l’enfermement.

En guise d’intermède, il y a l’épisode du bain de soupe. Sous les yeux ébahis de ma fille, qui a eu le douteux privilège d’en être témoin parce qu’elle était dans une « chambre de surveillance », des infirmiers ont rempli une baignoire de soupe et y ont jeté une de leurs collègues tout habillée. Voilà Y. prise d’un doute : Je ne suis pas sûre d’être en de bonnes mains, plaisante-t-elle dans son journal.

Amusant ? Peut-être. Sauf que le reste du temps, on la traitait comme un enfant pas sage, un enfant à mater. Quand elle s’est mise à courir en rond dans sa cellule, parce qu’elle ne savait pas comment évacuer autrement son angoisse et sa souffrance, elle s’est fait engueuler : « Maintenant tu arrêtes ! » Rien de plus. La « soignante » est retournée glousser de l’autre côté de la vitre avec ses collègues.

Un système malade

Burn-out généralisé ? Aucun doute. On peut d’ailleurs le comprendre. Un boulot difficile, un manque de personnel, de formation et de temps pour bien faire. Le budget de la santé – et de la psychiatrie en particulier – ne cesse de se réduire malgré les luttes et les (fausses) promesses. On sait que c’est un problème très urgent depuis très longtemps. On sait que les soignants craquent, et que la nouvelle gestion de l’hôpital selon une logique économique contribue à en faire une grosse machine absurde et déshumanisée.

Mais je crois que la crise de la pédopsychiatrie dépasse le manque de moyens. Toute la philosophie du « soin » pose question. Il y a les conditions carcérales, le regard normatif et culpabilisant sur l’enfant et sur ses parents, la posture autoritaire et condescendante des médecins, et sans doute l’incertitude et les complexes inavoués de la médecine de l’âme. Est-ce que le tact, l’empathie et l’écoute sont des protocoles référencés dans le DSM-5 ? [Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, qui reste la référence (controversée) en psychiatrie. La première version, de 1952, listait l’homosexualité parmi les troubles mentaux. La version 5 date de 2015 (en v.f.).]

Il y a des médecins qui voudraient améliorer la prise en charge de la santé mentale à l’hôpital (Mathieu Bellahsen, par exemple). Malheureusement, ils l’ont souvent quitté – de gré ou de force. J’ai tenté de discuter de la situation des enfants hospitalisés avec une pédopsychiatre révoltée qui avait renoncé à la fonction publique, mais elle ne parlait que d’elle, sa souffrance à elle, ses déplorables conditions de travail. Elle avait perdu de vue la souffrance de ses petits patients – elle aussi.

Je cherche des réponses ailleurs.

Dans les services dits « sécurisés », est-ce qu’on protège avant tout les jeunes internés, ou le système malade qui peine à les aider ?

Alliance ou bras de fer

Y. est restée hospitalisée 7 mois. Ce temps qui s’étirait sans fin ne semblait pas alarmer son médecin : c’est long, de guérir, m’assurait-il, blasé.

Après plusieurs transferts et autres changements de casting indépendants de notre volonté, on en est au pédopsychiatre n°7. Il prenait régulièrement le temps d’échanger avec moi. Il a gagné ma confiance lorsqu’il m’a dit franchement : « On tâtonne. » Mais l’état physique et mental de ma fille s’aggravait. Le poids en chute libre. Le désespoir. Pédopsy n°7 m’a vite trouvée trop inquiète et trop investie. Il a cessé de me recevoir.

Au bout de 5 mois, Y. a fait une deuxième fugue puis une deuxième tentative de suicide depuis l’hôpital. Un service « sécurisé », donc, cette fois. Elle n’avait jamais rien fait de tel chez nous, avant. Quand je l’ai appris, j’ai tenté de joindre Pédopsy n°7 pour qu’on en parle. Il ne m’a jamais rappelée.

Y. a commencé à remonter la pente au bout de 6 mois… lorsque j’ai obtenu pour elle des permissions de week-end. C’était juste une question de vie ou de mort. Sans tomber dans un duel hôpital-maison (je garde l’espoir d’une coopération), oserai-je conclure que l’aide n’a pas aidé ? J’ai peur de m’exposer aux foudres de la science.

Problèmes de communication

C’est un drôle de système, l’hôpital. Ultra-hiérarchisé. Le médecin est roi [Ou vice-roi après l’administrateur financier... C’est un problème, mais c’est un autre sujet]. Les infirmiers – qui sont généralement des infirmières – lui servent de secrétaires ; elles téléphonent à sa place pour annoncer ses décisions. Si tu as une question, une objection, une demande, tu peux toujours l’envoyer dans le tuyau, « je ne peux pas vous répondre, c’est le médecin qui décide ». Mais il est injoignable. Donc tu dis oui ou rien. Si tu insistes pour mettre ton grain de sel, il faudra des semaines d’efforts pour être entendu, avec l’agréable bonus de passer pour un emmerdeur – une emmerdeuse, en l’occurrence, et le fait que je sois une femme n’est pas plus anecdotique ici qu’ailleurs.

S’agit-il de simples « problèmes de communication et d’emploi du temps », docteur ?

C’est la faute des parents

Durant ces longs mois, j’avais le droit de voir ma fille une fois par semaine. Un créneau de deux heures, pas une minute de plus. Trouvant que ça faisait un peu grêle comme soutien à mon enfant malade, j’ai insisté pour venir deux fois par semaine. Pédopsy n°7 m’a ri au nez : « Vous êtes gourmande. » Passons sur cette provocation d’une drôlerie toute relative pour une maman d’anorexique. Je ne demandais pas grand-chose. De quel droit a-t-il refusé ? Et pourquoi je me suis laissée faire ? Peut-être parce qu’il m’avait achevée avec ce coup de grâce : « Votre fille pouvait vous voir tant qu’elle voulait quand elle est tombée malade. »

Il existe une Charte européenne de l’enfant hospitalisé. J’ai eu largement le temps de la lire et de la relire. Stupeur. Pourquoi prennent-ils encore la peine de l’afficher dans les salles d’attente de pédopsychiatrie ? Pas un seul des 10 articles de cette Charte n’y est respecté. Je m’émerveille tout particulièrement de l’article 2 : « Un enfant hospitalisé a le droit d'avoir ses parents ou leur substitut auprès de lui, jour et nuit, quel que soit son âge ou son état. »

L’article 4 est assez réconfortant aussi : « Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une information sur la maladie et les soins, adaptée à leur âge et leur compréhension, afin de participer aux décisions les concernant. »

Mais en pédopsychiatrie version XXIe siècle, l’hypothèse de travail reste que les parents sont la cause du problème. Ou du moins des incompétents qui n’ont pas voix au chapitre. La mère suscite encore beaucoup la méfiance, comme aux temps préhistoriques de la psychiatrie. « Laissez-nous faire notre travail, madame », m’a-t-on asséné de façon totalement gratuite, un jour où j’ai sollicité la permission d’emmener ma fille prendre l’air un quart d’heure.

Je demandais juste à faire mon travail de maman, pour apaiser un enfant qui ne supportait plus d’être enfermé. Pas à réaliser une opération de chirurgie de pointe à leur place.

Dans le domaine de la santé mentale, pourquoi un profane, un « simple parent », ne pourrait-il pas participer à la réflexion pour inventer une aide qui aide ?

Imaginons – soyons fous : et si on écoutait l’enfant malade ? (D’ailleurs, est-il « malade » ?) Et si on coopérait vraiment avec ses parents, qu’ils soient merdiques ou merveilleux, ou les deux à la fois ? Qui est un meilleur expert du jeune patient, et qui sera seul à se débrouiller avec lui après l’hospitalisation ? On leur rend l’enfant sans préavis ni mode d’emploi. Pourtant, les parents qui veulent rester impliqués passent pour des empêcheurs de tourner pas rond.

La professeure Marie Rose Moro, cheffe de service à la Maison de Solenn (lieu de soins pour adolescents rattaché à l’hôpital Cochin, Paris), préconise une coopération avec la famille, qui est selon elle « une aide extraordinaire » dans ces situations – mais ce n’est pas la pratique usuelle.

Et quand il y a vraiment un problème intra-familial, l’hôpital se cramponne à ses œillères.

Violence et déni

En pédopsychiatrie, les enfants sont plus souvent suivis par les services sociaux que dans la population générale. Comment s’étonner du lien de causalité entre violence et troubles psychiques ? Pourtant, il ne semble guère pris en compte.

Je me suis trouvée aux premières loges pour constater le manque de coopération entre l’hôpital et la protection de l’enfance – et vaguement réconfortée de lire que la Haute Autorité de Santé le souligne et le déplore.

Une assistante sociale à qui j’avais décrit les difficultés avec le père d’Y. a estimé nécessaire de faire un signalement. J’ai prévenu les médecins de ma fille hospitalisée qu’une évaluation était imminente. Ont-ils posé des questions, apporté un quelconque soutien ? Non. Leur seule préoccupation : le père allait-il penser que le signalement venait d’eux ? Cela aurait risqué d’entamer sa confiance... « Ah, ouf, ça vient de vous ! » Fin de la conversation.

Y. n’a pas rencontré les évaluateurs, ni le juge des enfants. Elle avait peur. Ses médecins l’ont dispensée d’audience, sans prendre le temps de l’envisager avec moi ou avec les services sociaux. Qui ont conclu : « L’hôpital a du mal à se positionner. »

Ça fait écho au rapport de la CIIVISE, qui affirme que la neutralité est un parti pris. Un « signe préoccupant ». Cette étude sur l’inceste résonne fort pour toutes les formes de violence. Qui sont toutes aggravées par l’omniprésente culture du déni.

Pédopsy n°2, un médecin libéral qui m’avait aidée à survivre à la première hospitalisation de ma fille (en pédiatrie), et à qui j’exprime ici ma gratitude éternelle, m’avait écoutée quand j’ai parlé du papa. Et m’avait dit d’un ton ferme : « Il faut que le corps médical se positionne. »

Pendant les 4 années de prise en charge hospitalière qui ont suivi, ça ne s’est jamais produit.

Y. a tenté de parler. Elle a trouvé le courage de dire qu’elle avait peur de son papa… en présence de son papa. Pédopsy n°6 a pensé qu’elle disait ça pour me faire plaisir. Qu’elle « distribuait des bons points ».

J’ai quand même réessayé d’évoquer le problème à mon tour. « Ah d’accord, tout est la faute du père », a ricané Pédopsy n°7. Son assistant rigolait moins, mais on en est restés là.

Quand le juge des enfants a relevé des éléments de danger chez le père et ordonné des mesures de protection, Pédopsy n°8 n’en a pas fait grand cas. Estimant les demandes du père « légitimes », il a imposé à Y. un rythme d’échanges avec lui sans écouter personne, et surtout pas la principale intéressée, qui exprimait un besoin de répit. En dépit du jugement, elle voyait son père sans médiatisation dans la salle d’attente avant les consultations. « Ce n’est pas moi que ça dérange », a déclaré le médecin. Ça dérangeait les services sociaux, mais ils n’ont pas réussi à le joindre. Quand je l’ai questionné, il a répondu « Secret médical ».

Dans mon parcours de mère en lutte, j’ai entendu une fois ou deux la phrase magique : « Je vous crois. » Mais jamais à l’hôpital. Et je me dis que l’aide qui aide, ça devrait toujours commencer par là.

Kidnapping légal

Y. est parvenue à remonter la pente après le jugement, mais sa longue hospitalisation l’avait plus abîmée qu’aidée. Deux mois après sa sortie, elle a fait une troisième tentative de suicide. À la maison, cette fois. Elle ne savait plus appeler au secours autrement. Elle était toujours sous traitement, un médoc qui l’abrutissait, qu’elle ne supportait plus et qui manifestement n’aidait pas, mais Pédopsy n°8 refusait de revoir sa copie malgré nos demandes répétées depuis des mois.

Je l’ai amenée aux urgences, puis elle a été hospitalisée en pédiatrie pour quelques jours. C’est le protocole. Une fois établi qu’il n’y avait pas de dégâts physiques, nous espérions une sortie définitive, avec un suivi externe. Mais il fallait le feu vert du pédopsychiatre. Nous l’avons attendu toute la journée. Le soir, parti pour le week-end, Pédopsy n°8 a fait savoir qu’il reportait sa visite à la semaine suivante. Et qu’il préconisait un transfert de longue durée vers son service.

Pour Y., c’était impensable d’y retourner. Et même de passer quelques jours de plus à l’hôpital, après les 7 mois qu’elle venait de tirer. J’ai vu son regard s’éteindre. Elle était à nouveau résignée à fuguer, à mourir. La pédiatrie n’est pas équipée pour ce genre de risques, nous en avions déjà fait les frais. Je suis d’une nature conciliante mais là, j’ai dû prendre mon courage à deux mains et déclarer que je sortais ma fille de l’hôpital. Pour la protéger. Tant pis, elle attendrait chez nous sa consultation avec Pédopsy n°8.

La pédiatre m’a menacée d’un signalement pour « mise en danger ». Si je ramenais ma fille à la maison, même en signant une décharge, les gendarmes viendraient la chercher dans l’heure et elle serait « placée » à l’hôpital.

Je suis partie sans elle. Cassée. Impuissante. Comme elle.

Quelques heures plus tard, la pédiatre m’a rappelée pour me demander de venir passer la nuit auprès de ma fille, admettant qu’en effet le service ne pouvait pas assurer sa sécurité.

Je salue l’honnêteté et le courage de ce médecin dans les deux temps de ce grand écart sidérant. Elle faisait son devoir en conscience, de son mieux. OK. Et moi ?

Face au roi Salomon, la vraie maman lâche l’enfant pour éviter qu’on le coupe en deux. Mais le roi Salomon sait la repérer, la vraie maman. Et lui rendre son enfant. L’hôpital, c’est une autre histoire.

Je suis restée auprès de ma fille tant qu’on me l’a permis. Quelques jours plus tard, j’ai argumenté en vain pour des soins ambulatoires : Pédopsy n°8 a rétorqué que j’étais « ambivalente » et que ça compliquait les choses pour Y. Encore une fois, c’était oui ou rien. J’ai signé l’autorisation de transfert. J’ai lâché ma fille. On l’a de nouveau embarquée derrière cette porte fermée à clé, là où je lui avais juré qu’elle ne retournerait pas. Kidnapping légal.

Abus d’autorité

La signature des autorisations de soin est une formalité vidée de son sens. En cas de désaccord entre parents et « soignants », il y a le recours abusif au signalement.

Pour Y. et moi, la menace a suffi – et nous a traumatisées pour longtemps –, mais ça arrive vraiment. Une adolescente suicidaire a fait l’objet d’un placement à l’hôpital sous prétexte que ses parents avaient exprimé une préférence pour un autre établissement – sans s’opposer à l’hospitalisation de leur fille. Alors pourquoi ? « Les médecins n’ont pas le temps d’expliquer », m’a répondu un praticien hospitalier sans y voir d’objection majeure.

Les parents bouleversés ont-ils manqué de calme, de réserve, d’arguments « scientifiques » ? Peut-être qu’on aurait dû les comprendre, les écouter. En tout cas, leur enfant en souffrance aiguë n’a pas pu les voir ni même leur parler au téléphone pendant trois semaines. Jusqu’à l’audience devant le juge – qui a levé la mesure.

Qui saura évaluer les dégâts de cette épreuve supplémentaire, les réparer ? Pour former une alliance, c’est foutu. Mais ce n’est visiblement pas l’objectif. Tu dois signer le contrat les yeux fermés sans discuter les termes.

Libération conditionnelle

Le deuxième internement de ma fille n’a duré « que » 6 semaines, mais à la sortie, elle avait repris les conduites anorexiques dont elle avait mis de si longs mois à se débarrasser, et perdu 2 kilos – dans son cas, une montagne à reconquérir. Merci, docteur.

Après l’avoir « libérée », Pédopsy n°8 a continué d’imposer des rendez-vous tous les jours. Y. était épuisée, dégoûtée. Que d’énergie dépensée en vain pour être écoutée. Que de temps gaspillé par les déplacements jusqu’à l’hôpital et l’attente avant les « soins ». Impossible pour elle d’adhérer à un programme aussi intensif et péremptoire, mais Pédopsy n°8 refusait d’entendre qu’il était grand temps de laisser un minimum de place à tout ce qui lui faisait du bien dans la vie normale (le judo, les copains, et même les cours) pour qu’elle ait une chance d’aller mieux. Elle lui faisait la gueule, il en déduisait qu’elle allait mal. Cercle vicieux. Je me faisais un devoir d’encourager ma fille à investir ses rendez-vous, même si je comprenais bien son malaise et m’évertuais à défendre son point de vue. Je ne savais plus comment l’aider. Ce médecin était devenu mon nouveau co-parent abusif.

Quelques mois plus tard, il est parti en arrêt longue durée. Il n’a pas été remplacé. Le suivi s’arrêtait là. « Ne tardez pas à nous rappeler si vous voyez que ça ne va pas. »

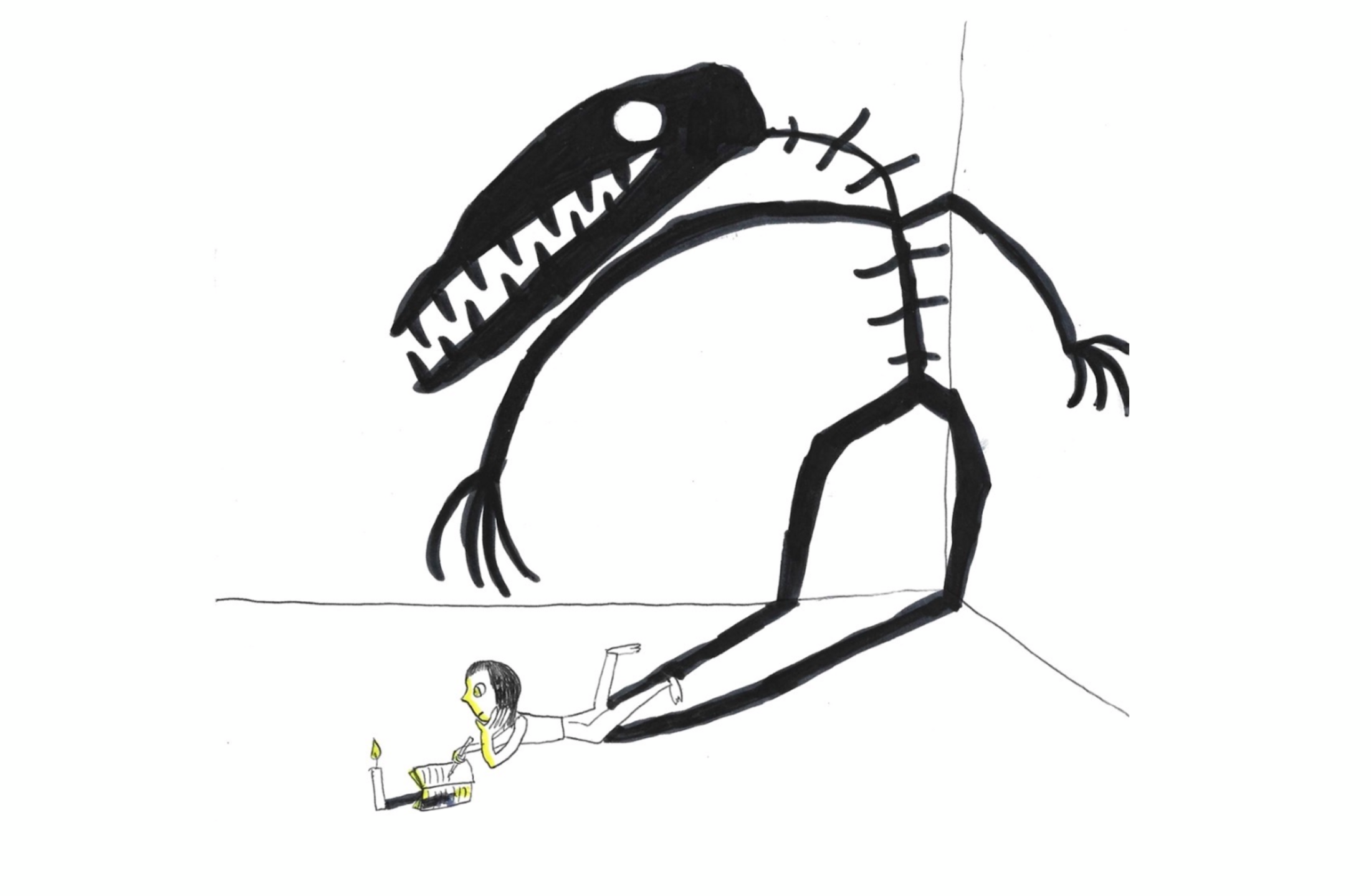

Agrandissement : Illustration 3

J’ai dû rappeler. La mort dans l’âme. Mais où m’adresser, sinon ? Tel service ne prend qu’à partir de tel âge, tel autre sur demande du médecin, tel autre n’a pas de place, tel autre est réservé aux habitants du bon département. J’ai tenté une consultation en libéral, mais Pédopsy n°9 m’a recommandé de contacter l’hôpital. Retour à la case départ.

Ça n’a pas été simple de traîner Y. à ce rendez-vous. Moi aussi, j’en étais malade. Troisième kidnapping à prévoir ? Non. Pédopsy n°10 a déclaré que les problèmes d’Y. étaient tout à fait normaux à son âge. Y. était ulcérée (c’est « normal » d’avoir envie de mourir ?), et moi pour le moins perplexe.

Enfin nous étions libres, désormais, Y. et moi. Libres de nous débrouiller toutes seules, à notre façon. Ouf ?

Derrière la porte

Un jour, en sonnant à la porte d’un service d’hospitalisation complète pour enfants et adolescents, j’ai entendu une infirmière répondre sèchement à un tout-petit, de l’autre côté : « Va dans ta chambre. C’est pas ta mère, je te dis. » Ça m’a fendu le cœur. J’étais là pour ma fille, et avant tout préoccupée d’elle, mais je n’oublie pas cet autre enfant.

Je n’oublie rien.

Les enfants en souffrance psychique sont de plus en plus nombreux. Qu’est-ce qu’on attend pour faire mieux, et pour faire ensemble ?

Aujourd’hui, Y. est libre. On chemine côte à côte comme deux funambules sans filet, avec une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Je m’inquiète pour elle, et pour tous ceux qui sont encore là-bas. Et leurs proches, comment ils s’en sortent ? Ça n’arrive pas qu’aux autres, tu sais. On est tous des parents de pédopsychiatrie.

Je voudrais comprendre ce qui se passe derrière cette porte fermée à clé. Je voudrais des témoignages, des débats publics, des temps de réflexion avec des soignants prêts à inventer autre chose, vite. D’où cette bouteille à la mer, avec ce message : S.O.S. Save our souls (« Sauvez notre âme. »).

Je suis toujours dans cette foutue salle d’attente.

J’ai sonné, attendu. Bruit de clés. On m’a conduite dans le parloir. Je ne croise jamais d’autres parents. Parcours solitaire. J’attends de retrouver ma fille. Je respire, prépare un sourire.

Puis j’entends les roulettes de sa perf’, je me précipite dans le couloir pour la regarder arriver, tant pis si c’est interdit. De toute façon je n’ai d’yeux que pour elle. Pâle, maigre, souriante pour m’épargner, avare de mots sur ce qu’elle vit, ce qu’elle veut. « Je te raconterai plus tard, tes visites sont des perles sur mon collier, elles sont trop précieuses pour les gâcher avec ce qui ne va pas. » C’est à peine si je remarque le mot « rêve », merveilleux et futile, taggé sur le mur à repeindre que je n’oserai pas photographier. Regret. Mais j’ai toujours ce dessin de ma fille : ce long couloir vu de l’autre côté, le sien, celui des internés, avec tout au bout ce petit écriteau risible : « sortie ».