L'histoire du CETA remonte à 1999, date de création du "Forum sur le commerce Canada-Europe" (FORCCE). Ce forum, qui compte pour membres des entreprises telles qu'Alstom, BASF ou encore Mercedes-Benz, est un lobby créé pour obtenir, entre autres, un nouveau traité commercial entre l'Union européenne et le Canada.

La cérémonie d'inauguration du Forum fut présidée par l'ambassadeur du Canada auprès de l'Union européenne, Jean-Pierre Juneau, et comptait parmi ses invités le vice-président de la Commission Européenne, Sir Leon Brittan. On fait pires débuts : ce lobby aura dès sa création un accès direct et privilégié aux plus hautes sphères politiques bruxelloises.

Dix ans après sa création, en 2009, le FORCCE parvient à ses fins: les négociations pour un traité commercial et d’investissement entre le Canada et l'Union européenne débutent discrètement.

Pour le lobby, les négociations s’annoncent favorablement. En effet, depuis 2009, la Commission Européenne ne négocie plus seulement les traités commerciaux au nom de tous les États de l’UE mais également les traités d'investissements.

Ce traité sera très vite appelé CETA, d’après son acronyme anglais: Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), “Accord économique et commercial global” en français.

Les négociations feront l’objet d’une controverse de plus en plus vive et, lorsqu’elles se concluent en septembre 2014, le texte de l'accord est enfin publié. Le mois suivant, une coalition européenne d'associations et de syndicats lance une pétition contre cet accord qui atteint en octobre 2015 plus de 3 millions de signatures.

Lobbys contre citoyens, pourquoi?

Principalement parce que, comme le TAFTA, le CETA n'est pas vraiment, ou plutôt pas seulement, un accord de commerce. Ces accords commerciaux portent davantage sur les réglementations que les droits de douane, qui sont déjà très bas sur la plupart des produits. Santé publique, protection de l’environnement, défense des services publics: autant de domaines où la liberté des gouvernements d’adopter des réglementations d’intérêt public se retrouve contrainte par ces accords.

Pour de nombreux citoyens, associations et syndicats, ces accords sont en réalité très politiques et consistent avant tout à attribuer des privilèges aux multinationales, avec très peu de bénéfices réels pour les travailleurs, l'environnement ou la qualité de vie. Du point de vue des grandes entreprises transnationales, ces accords sont un outil extrêmement utile pour faire pression sur les gouvernements et obtenir ce qu’elles veulent.

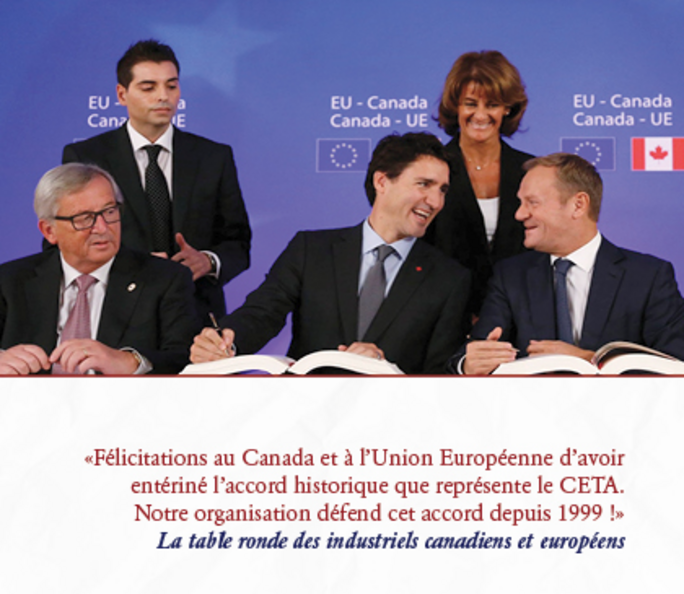

En octobre l'année dernière, lors de la signature du CETA par les dirigeants européens et canadiens, les lobbies des multinationales ont sorti le champagne. David Podruzny, de l'association canadienne des industriels de la chimie, dira de cette signature: "Nous avançons dans la bonne direction (...) Cela se traduira par moins d’interférence des gouvernements dans les échanges commerciaux."

Moins de possibilités pour les gouvernements de réglementer, et plus de pouvoir pour les entreprises, c'est exactement ce que les critiques du CETA reprochent à ce traité.

Et la France dans tout cela?

Le parlement européen a voté en faveur du CETA le 15 février 2017. Mais, lors de ce vote, seuls 16 des 74 députés européens français ont approuvé le traité. Les parlements nationaux ont encore le pouvoir de refuser de le ratifier, en votant contre.

Toutefois, la démocratie et le commerce ne sont pas de très bons amis à Bruxelles. Alors que seuls trois parlements nationaux (Lettonie, Danemark et Croatie) ont voté pour le CETA, et que la Belgique vient de demander la légalité d'une partie du CETA à la Cour Européenne de Justice, la grande majorité de l'accord sera mise en application provisoire le 21 septembre.

Ce vendredi, un panel d’experts mandaté par Emmanuel Macron publie un rapport sur les risques sanitaires et environnementaux du CETA : souhaitons que la polémique s'éveille à nouveau sur ce traité. Avant le vote à l'Assemblée nationale...

Pour en savoir plus sur le CETA, suivez ce blog dans les prochains jours et semaines.