Pour commencer : des excuses.

Je m'excuse si la mise dans le même sac de l'étoile jaune portée par les juifs durant l'occupation allemande en France et du mouvement issu des personnes portant des gilets de la même couleur peut choquer ou blesser certaines personnes.

Mon intention n'est évidemment pas de comparer l'indignité de l'étoile jaune – et encore moins l'horreur de ce qui l'a suivi à savoir : la Shoah – avec un mouvement social dont les revendications premières semblent être d'ordre matériel.

De fait, une telle comparaison serait grossière, disproportionnée et évidemment choquante. C'est dans l'intention d'être clair dans le fond et dans la forme que j'articule ces excuses en guise d'introduction. Mon souhait est qu'elles soient entendues.

Une exclusion ordonnée du sommet

L'étoile jaune, c'est ce signe infâme qui fut imposé aux juifs par les autorités allemandes après l'invasion de la Pologne par ce pays, en 1939.

Rendons justice à l'histoire en disant que les autorités allemandes ne furent pas les premières à agir de la sorte. Nous savons que les califes qui dirigèrent le monde arabe de 661 à 750 imposèrent aux juifs le port d'un signe distinct et qu'en Irak – au début du 12ième siècle – les juifs devaient porter un signe jaune.

Dans l'indigne, les autorités catholiques n'eurent pas à rougir à cause d'une attitude plus souple. De fait, le pape Innocent III – en l'an 1215 – décréta que les juifs devaient être identifiables et qu'à cette fin, ils étaient obligés de porter un signe distinct. L'objectif était avoué : préserver les hommes catholiques d'avoir des relations intimes avec des femmes, sans qu'ils se rendent compte que celles-ci étaient juives.

Si l'étoile jaune allemande reste plus pesante et imprégnée dans notre pensée, c'est sans doute parce qu'elle est plus récente et qu'elle a été le signe précurseur d'une horreur sans précédent : le meurtre organisé, planifié et mené à son terme de plus de six millions d'âmes, dans des conditions horribles.

Cependant, un point commun rassemble ces attitudes obsessionnelles : celui d'avoir marqué au fer rouge des individus – un peuple entier – qui n'avaient rien demandé, ni exigé. En d'autres termes, la volonté était de rendre palpable une altérité dont la source ne provenait pas d'une minorité, mais plutôt de la majorité.

Cette exclusion fut ressentie durement par les juifs. Pour des raisons qui leur étaient étrangères, ils furent mis au ban de la société, pointés du doigt et cette ivresse mentale que représente le sentiment de liberté leur avait échappée en si peu de temps.

Ce qui faisait jusqu'alors le quotidien de millions d'individus était devenu une chimère, un rêve innaccessible. La volonté de s'épanouir au sein de la société, de grimper les échelons de la réussite sociale, de développer un réseau d'amis et de connaissances étaient devenus impossible.

Presque tous – y compris parmi les personnes non-juives – s'accordaient pour dire que ce fait n'était nullement lié à un comportement quelconque de la part des juifs. Pour des raisons obscures, les autorités – le sommet de la pyramide – avaient décidé d'enfermer les juifs dans une cage. Pour commencer celle-ci fut virutelle, puis elle devint matérielle lorsque les juifs furent cantonnés dans les ghettos.

Si certains juifs n'avaient pas développé un sentiment d'appartenance très fort avec leur communauté, l'étoile jaune en fut le déclencheur. Pour tous, la situation nouvelle assombrissait leur avenir et baissait le rideau sur l'espérance qui nous emporte à croire que l'impossible reste à portée de main.

Il est peu dire que le sentiment d'injustice fut sans doute celui qui fut le plus partagé parmi les juifs. Nés au mauvais moment et au mauvais endroit, il ne leur resta plus que la solution de vivre selon les décrets injustes et en étant les témoins d'un bonheur que d'autres ne voulaient plus partager. Cet Autre était devenu la personnification du mal et de celui qui attaque – en fait – une partie de son corps.

Une exclusion vécue de la base

Qu'en est-il du mouvement des gilets jaunes ?

Je ne suis ni sociologue, ni expert dans les faits sociétaux ; je suis simplement un citoyen qui regarde, écoute et essaie de comprendre la société dans laquelle il vit ainsi que ses ressorts. Je suis également conscient que trop souvent, schématiser s'apparente à simplifier et qu'il n'est pas rendre justice à ce mouvement en le déclamant avec seulement deux ou trois qualificatifs.

Mon propos n'est également pas de faire référence aux actes violents, de vandalisme, racistes et antisémites dont il est récurrent. Au regard de ces faits qu'il faut dénoncer, j'applique le même raisonnement que si l'on parlait de la société française dans son ensemble : la limiter à ses composants violents, racistes... serait pour le moins incongru.

Ainsi, si je laisse de côté ces comportements regrettables ce n'est pas parce que je les ignore, mais plutôt parce que je désire m'intéresser au principal, à un des aspects essentiels de ce mouvement et non pas à une caractéristique secondaire.

Si j'ai commencé ma présentation avec l'historique de l'étoile jaune portée par les juifs, c'est que le concept d'exclusion me semble également pouvoir s'appliquer aux origines du mouvement des gilets jaunes.

De la même façon que les juifs furent exclus des sociétés dans lesquelles ils vivaient depuis des siècles, j'avance l'idée qu'une proportion importante de personnes qui s'identifient – d'une façon ou d'une autre – au mouvement des gilets jaunes s'estiment avoir été exclues de la société dans laquelle elles vivent.

Cependant, lorsque l'exclusion des juifs avait été ordonnée par le sommet et donc imposée, le sentiment d'exclusion des gilets jaunes est plutôt un collatéral d'une politique ultra-libérale qui repose sur le modéle du capitalisme financier.

Cela signifie qu'à aucun moment cette exclusion a été décidée par le sommet – c'est-à-dire l'État – mais que ce sentiment est né et s'est développé en le coeur des personnes, durant les trente ou quarante dernières années. La raison de cette différence est évidente : là où les nazis souhaitaient vivre sans les juifs, les classes dirigeantes françaises ont nécessairement besoin de la classe inférieure, des gilets jaunes.

Les données sont importantes qui peuvent témoigner en faveur de ce sentiment d'exclusion et mon objectif n'est certainement pas d'être exhaustif. Constatant que de moins en moins de français font confiance à leur président, je citerai trois exemples qui me semblent être parmi les plus importants pour expliquer cette situation ; je suis également conscient qu'il en existe beaucoup d'autres.

Le pouvoir politique a exclu le peuple de ses préoccupations légitimes

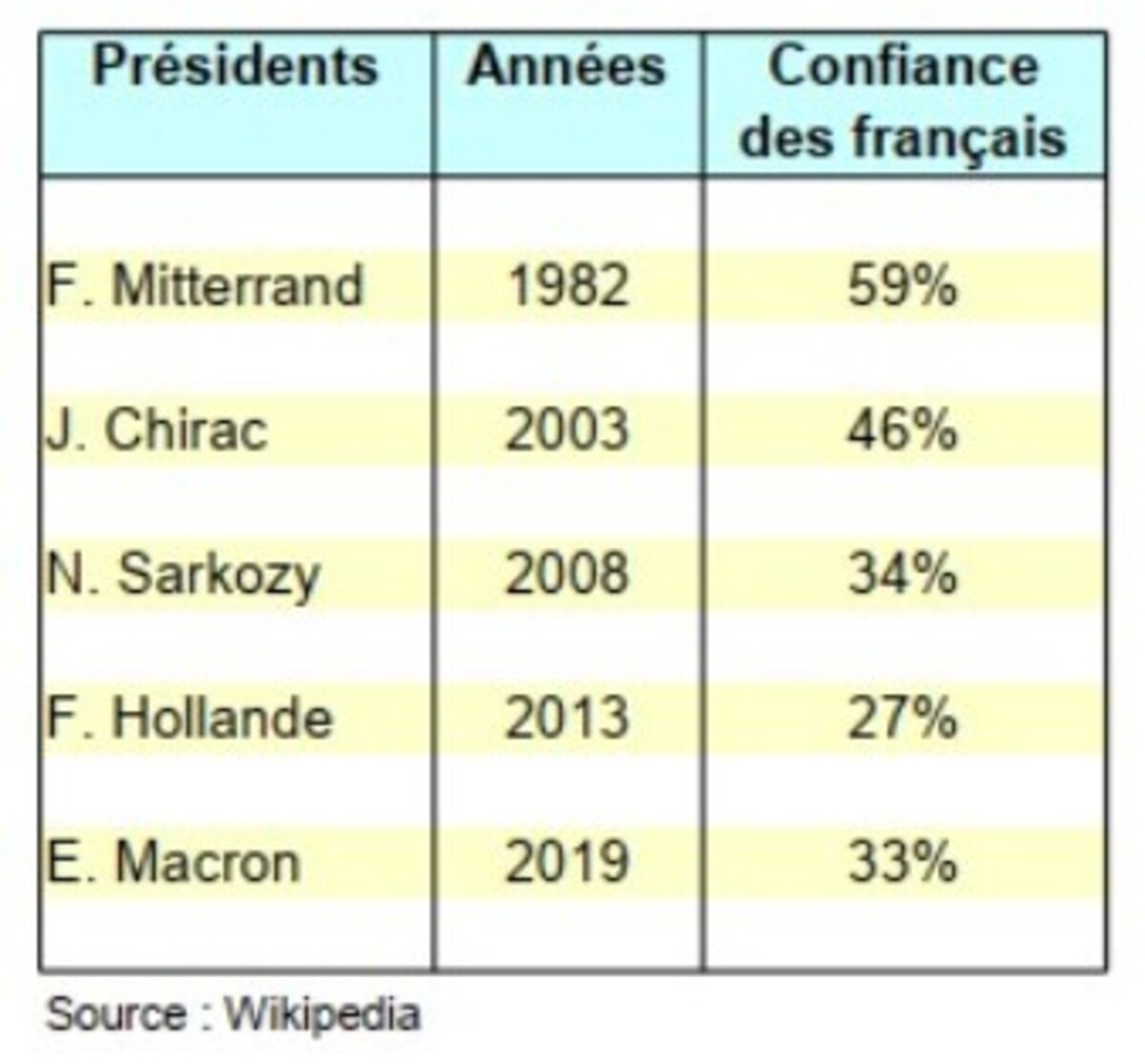

Selon les enquêtes de l'institut de sondage la Sofres, après 15 mois de présidence, la confiance des français à l'égard de leur président a baissée d'une façon dramatique et régulière durant les quarante dernières années (voir illustration).

Ce qui est remarquable dans ces données est de constater qu'en 1981, au premier tour de l'élection présidentielle, François Mitterrand avait recueilli 25,85% des voies, ce qui représentait 20,62% des inscrits. En d'autres termes, 20,62% des français en âge de voter l'avaient fait en faveur de François Mitterrand.

Quinze mois après de présidence, 59% des français faisaient encore confiance à leur président, c'est-à-dire trois fois plus que le nombre de personnes qui avaient voté pour lui au premier tour.

Ainsi, les français s'unissaient d'une façon largement majoritaire pour leur président, même s'ils n'avaient pas voté pour lui au premier tour.

En 2019, la situation a grandement changé. Tandis que 20,01% des français ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour, ce qui représente 18,19%, seulement 33% lui font encore confiance après quinze mois de présidence. Non seulement le taux de confiance est presque deux fois moindre que celui qui était accordé à François Mitterrand, mais lorsque celui-ci réussissait la performance de rassembler après quinze mois de présidence trois fois plus de français que le nombre de ceux qui avaient voté pour lui, Emmanuel Macron rassemble moins de deux fois plus.

On le constate : les français ont de moins en moins confiance en leur leader national et celui-ci a considérablement perdu sa faculté de rassembler les français au-delà de ceux qui ont voté pour lui. Lorsque le peuple ne pense plus que ses leaders politiques sont là pour l'aider, lui permettre de progresser et d'entretenir l'espoir d'un jour meilleur, l'abandon est au rendez-vous, l'indifférence voit le jour et en fin de compte, le divorce est consommé.

La pauvreté : une exclusion quotidienne et historique

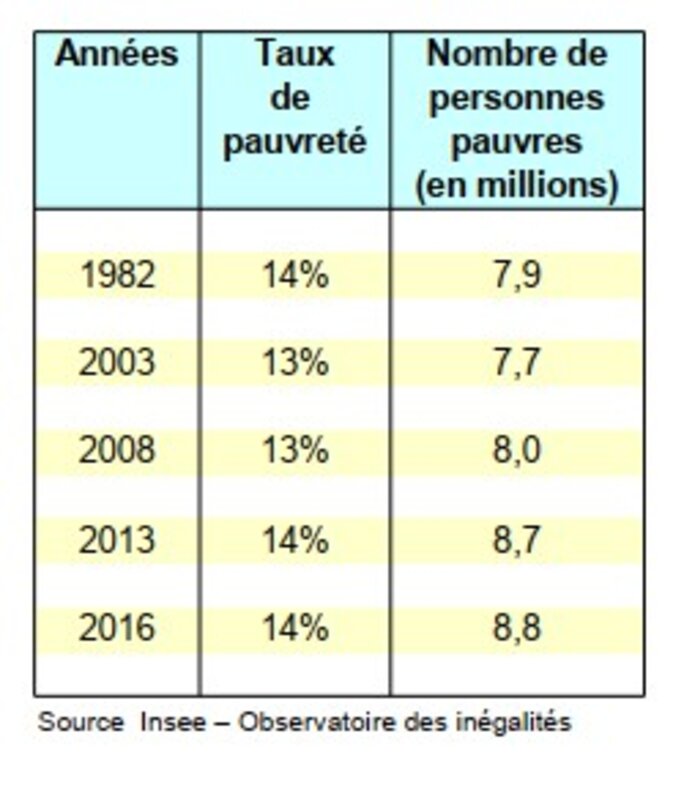

L'érosion de la confiance s'explique par une multitudes de raisons. La première qui me vient à l'esprit – et qui est sans doute la plus révoltante – est celui du taux de pauvreté qui reste élevé, depuis près de quarante années. En France, près de 9 millions de personnes vivent dans des conditions matérielles difficiles (voir illustration). Tous les gouvernements – de gauche comme de droite – ont échoué dans la lutte contre la pauvreté et se sont satisfaits d'un simple endiguement.

N'est-ce pas à l'égard des personnes les plus vulnérables de notre société que la réussite d'un gouvernement devrait être jugée avant tout ? Peu importe ce que l'on pense de l'amplitude que doit avoir la répartition des richesses, mais celle-ci ne doit-elle pas servir – au minimum – à garantir l'aide du gouvernement pour que la situation matérielle des plus pauvres s'améliore ? Il est dur à vivre cet échec lorsqu'on a du mal à nourrir ses enfants, à payer des médicaments, une paire de lunettes...

La France est un pays riche. En 2015, les très hauts revenus ont gagné en moyenne près de sept fois plus que l'ensemble de la population ; les 10% de ménages les mieux dotés en patrimoine concentrent près de la moitié du patrimoine brut de l'ensemble des ménages (sources : Insee).

Le sentiment d'exclusion se trouve sans doute dans le fait qu'un nombre de plus en plus important de français sentent qu'ils sont laissés de côté, tandis que les riches deviennent de plus en plus riches et que les grandes entreprises font de plus en plus de bénéfices.

Il est une chose de se serrer la ceinture – lorsque tout le monde la serre – mais il en est une autre lorsqu'on vous impose de la serrer, tandis que les autres festoient. Il ne me froisse pas d'oublier une augmentation de salaire pour cette année, si mon patron en fait de même. Là où le bas blesse est lorsqu'au même moment, le revenu de mon patron continue de progresser.

Cash Investigation, Médiapart et les autres

L'émission grand public montre, mois après mois, les travers de notre société. Les lobbies, les politiques, la finance, la production industrielle... autant de personnes et d'organisations qui ne travaillent pas pour l'intérêt commum. C'est plutôt pour se protéger, s'enrichir aux dépends de la population et mentir – toujours mentir – qui sont les sources de leur motivation... et qui nous excèdent.

L'action de l'équipe de Cash Investigation est sans aucun doute salutaire ; mais quelle porte un rude coup à notre moral ! Grand est le sentiment d'impuissance que nous pouvons ressentir devant une telle débauche de mensonges, de transgressions au droit, de malhonnêté...

Médiapart appartient également à la cour des grands. Combien de scandales, de tricheries et autres coups tordus ses journalistes ont découverts. Chaque jour, c'est un monde politique et des affaires dévoyé qui nous est révélé devant notre désespoir qui n'en finit pas de grandir.

Sans doute, en l'absence du journalisme d'investigation, nous saurions bien moins de choses sur l'absence de vertus de nos dirigeants : politiques, économiques et financiers. Sans doute, nous préférerions nous voiler les yeux et faire comme si de rien n'était. Bien sûr, notre moral irait peut-être mieux, mais à quel prix !

C'est pour toutes ces raisons, que j'ai la conviction que le sentiment d'exclusion a été le moteur principal de motivation pour les gilets jaunes. Et c'est également pour cette raison que les mêmes gilets jaunes reçoivent l'approbation majorité des français pour leurs actions, même si la majorité d'entre nous ne descendons pas sur les ronds-points.

On relève également la lourde tâche dont devrait se charger le gouvernement s'il désire vraiment améliorer la situation des français. Peu d'indicateurs semblent indiquer qu'il en prend le chemin et nombreux sont ceux qui peuvent nous laisser penser que demain ressemblera à aujourd'hui.

Si le sentiment d'arriver en bout de course, face à un mur et d'être représenté – depuis si longtemps – par des menteurs, des voleurs et des profiteurs ne se dissipe pas, nos lendemains s'annoncent sombres et remplis d'inquiétude. Puissons-nous trouver raison et des dirigeants qui en soient dignes.