Agrandissement : Illustration 1

Les maladies professionnelles sont largement sous-évaluées en raison d’une difficulté à faire reconnaître le caractère professionnel d’un état mais aussi une méconnaissance du dispositif par les travailleuses et les travailleurs (c’est 75% des MP qui ne sont pas déclarées soit 1 à 2 Md € /an non versés aux malades).

Cette injustice se creuse malheureusement, d’autant plus entre travailleuses et travailleurs. Alors que la santé des femmes est étudiée d’un point de vue social, elle est totalement négligée d’un point de vue épidémiologique. Nous pourrions citer en exemple l’endométriose qui touche près de 2 millions de femmes, sur laquelle les recherches n’ont débuté qu’en 2023 et dont les résultats prometteurs (un simple test salivaire plutôt qu’un diagnostic de 7 ans en moyenne) sont rendus inaccessibles par le coût : 800 € non remboursés. Le congé menstruel a été rejeté en commission à l’Assemblée par des élu·e·s conservateur-trices et réactionnaires qui jugent « qu’ on ne peut pas leur faire confiance ».

Elles sont là mais on ne les voit pas.

Parfois, les femmes sont totalement invisibilisées alors qu’elles sont soumises aux mêmes difficultés et risques de santé. On peut citer notamment les “femmes de paysans” longtemps considérées comme des fantômes aux yeux des droits à la retraite. “J’ai été agricultrice toute ma vie et exposée aux pesticides toute ma carrière” peut-on entendre de cette femme ayant repris l’exploitation de son mari à sa mort. Quelques années plus tard, on lui diagnostique un Parkinson.

Agrandissement : Illustration 2

Elles sont là mais on ne s’en préoccupe pas.

La prévention des risques a été organisée par des hommes pour des hommes, estimant mal, voire occultant en totalité la prise

en compte des métiers et risques liés à la santé spécifique des femmes ou les secteurs genres. On peut citer l’exemple des EPI (Équipements de protection individuels) normés sur les références anthropométriques d’un homme “ moyen ”.

Agrandissement : Illustration 3

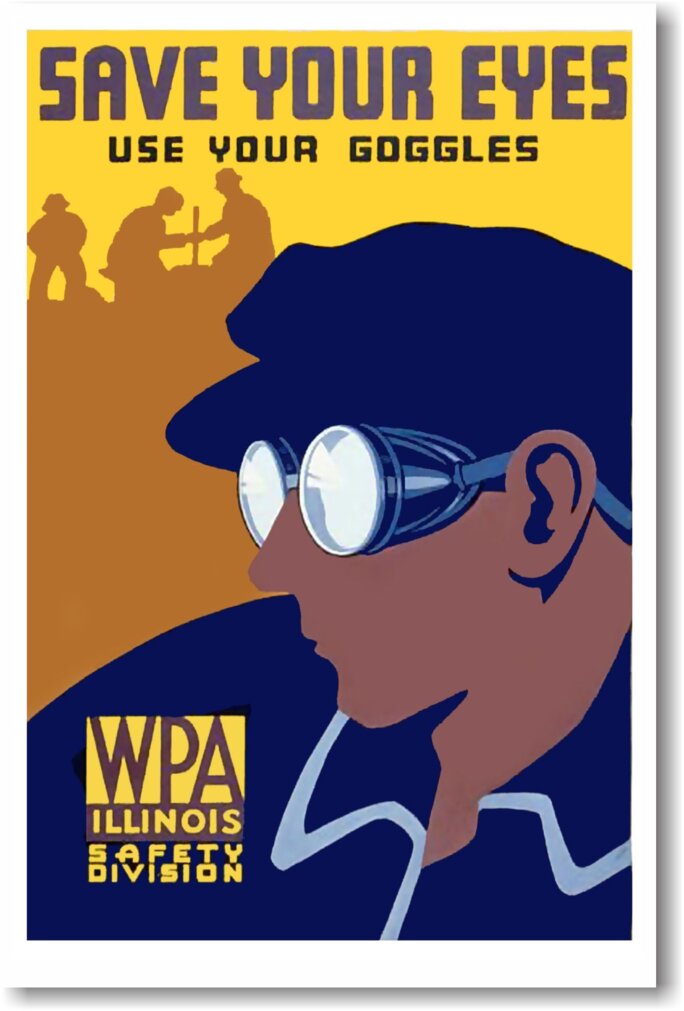

Alors que les accidents mortels concernent à 90% des hommes, les femmes sont sur-représentées dans les accidents “graves” du travail avec des arrêts en moyenne plus longs et ce dans tous les secteurs en dehors du BTP. Dans ce secteur, les accidents concernant les femmes ont augmenté de 85 %, tandis que ceux impliquant des hommes ont chuté de 30 %.

Elles sont presque toutes là mais ils n’y connaissent rien.

On sous-estime notamment la ségrégation sexuée des secteurs et des tâches. Les femmes sont davantage affectées à des tâches “plus fines” mais nuisibles par la répétitivité, le rythme et les conditions de travail. Au regard des courbes d’évolution des carrières, cette répétitivité est aussi conditionnée par le cantonnement des femmes à des postes sans évolution hiérarchique. En outre, les femmes sont majoritairement exposées à des risques “invisibles” découlant d’une usure physique et/ou psychologique, au contraire des hommes plus exposés à des dangers visibles et soudains.

Il y a un an, une infirmière obtenait la reconnaissance de son cancer comme maladie professionnelle. En effet, le travail de nuit serait un facteur d'apparition du cancer du sein. Cette jurisprudence n’a eu aucune conséquence dans le monde du travail. Il est terrible de constater qu’elle ne servira qu’à la reconnaissance de futures victimes mais pas pour les éviter.

Agrandissement : Illustration 5

Quelles solutions ?

- Liberté de disposer de son corps : mise à disposition gratuite des protections menstruelles sur le lieu de travail, défendre l’IVG, combattre les fermetures de centres de maternité.

- Prévention spécialisée : dépistage de l’endométriose, formation des ressources humaines et personnel encadrant, sensibilisation de toutes,

et tous les salarié·e·s - Accès aux soins : remboursement à 100% des consultations en psycho-traumatologie pour les victimes de VSS, suppression des jours de carence (pour toutes et tous).

- Protection des travailleuses : l’interdiction de mise au placard ou de licenciement en raison de la grossesse ou de la vie de famille, droit à la mobilité géographique et aux absences rémunérées pour réaliser des démarches afin de protéger les victimes de violences intrafamiliales.

Deux jours par an n’y suffiront pas. La grève féministe du 8 mars, « journée internationale des droits des femmes » et le 25 novembre « journée internationale contre les violences sexistes et sexuelles » doivent bien sûr être investies pour que soient portées ces revendications. Mais c’est par une intervention permanente dans les collectifs et les instances syndicales locales ou d’entreprises et d’établissements que toutes les formes de discriminations, donc de violence, pourront être le plus efficacement combattues.

Et que la victoire des revendications des femmes en matière de protection et de soins de santé, améliorera concrètement leur condition.

Agrandissement : Illustration 6

Pour une meilleure prise en charge de la santé des femmes - Tract CGT

Santé des femmes : au travail, le nombre d’accidents des femmes ne cesse d’augmenter - Agnès U pour l'Anticapitaliste

Cet article a été rédigé pour l'Intervention Syndicale d'APLutSoc (Argument Pour la Lutte Sociale).

Retrouver la publication sur Twitter - Facebook - Instagram