Les roses cultivées à l’Haÿ en 1902 : essai de classement/ par Jules Gravereaux

Avant-Propos d'André Theuriet

Cette roseraie, dont le propriétaire et le créateur, M. Gravereaux, raconte

ici l'histoire illustrée, cette roseraie est une des merveilles de la banlieue pari-

sienne. Enfouie dans les antiques frondaisons d'un grand parc dont les murs

bordent la route de l'Hay, elle ressemble à l'admirable princesse du conte de la

Belle au bois dormant. Il faut franchir une épaisse ceinture de verdoyantes

futaies pour pénétrer jusqu'au domaine où elle repose dans sa prestigieuse

beauté. Mais aussi, lorsqu'on a percé les fourrés pleins d'ombre, traversé les

pelouses encloses dans les taillis, et qu'on arrive au seuil du plateau ensoleillé,

quel enchantement!

La généreuse floraison des roses étale ses chatoyantes couleurs au ras du sol ;

elle s'élance en guirlandes, en arcades et en portiques le long des armatures de

fer ; elle décore à perte de vue la voûte des spacieuses et profondes tonnelles.

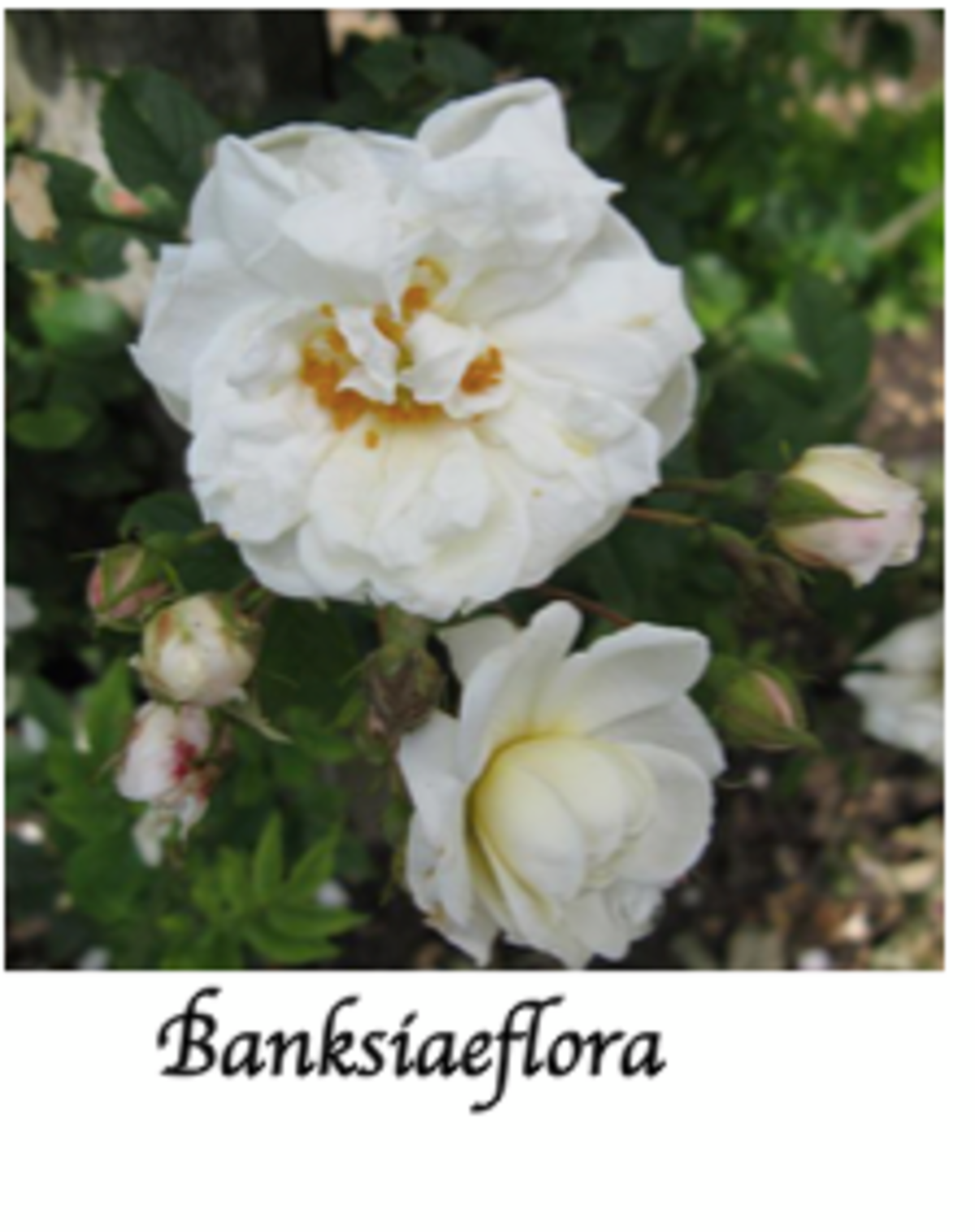

Toutes les blancheurs s'y épanouissent depuis la molle neige des Banks jusqu'à

la pâleur carnée des Souvenirs de la Malmaison ; tous les jaunes aussi : les

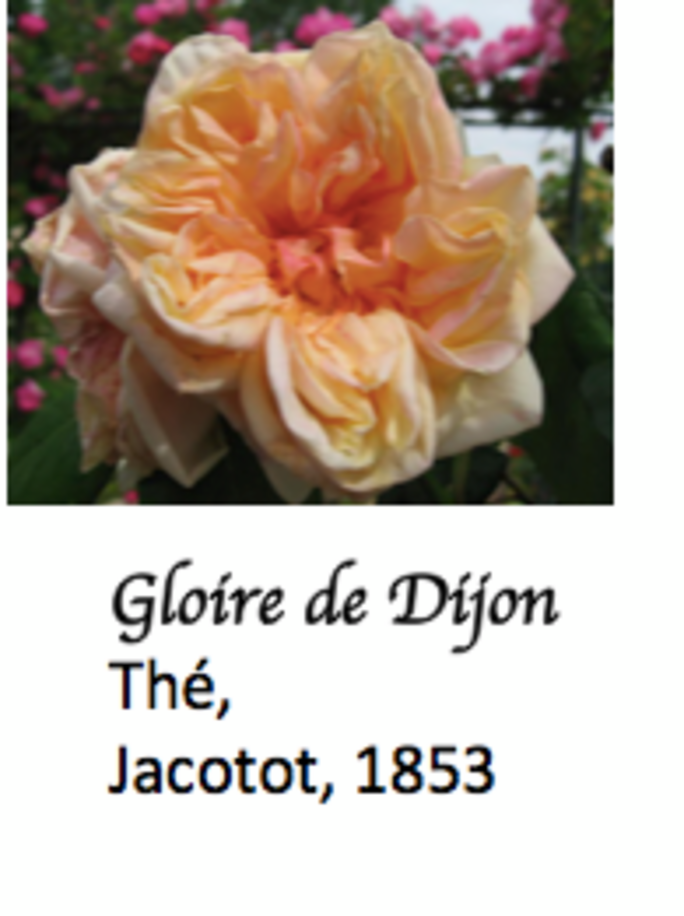

nuances saumonées des Gloires de Dijon,

les pétales soufrés du Maréchal Niel,

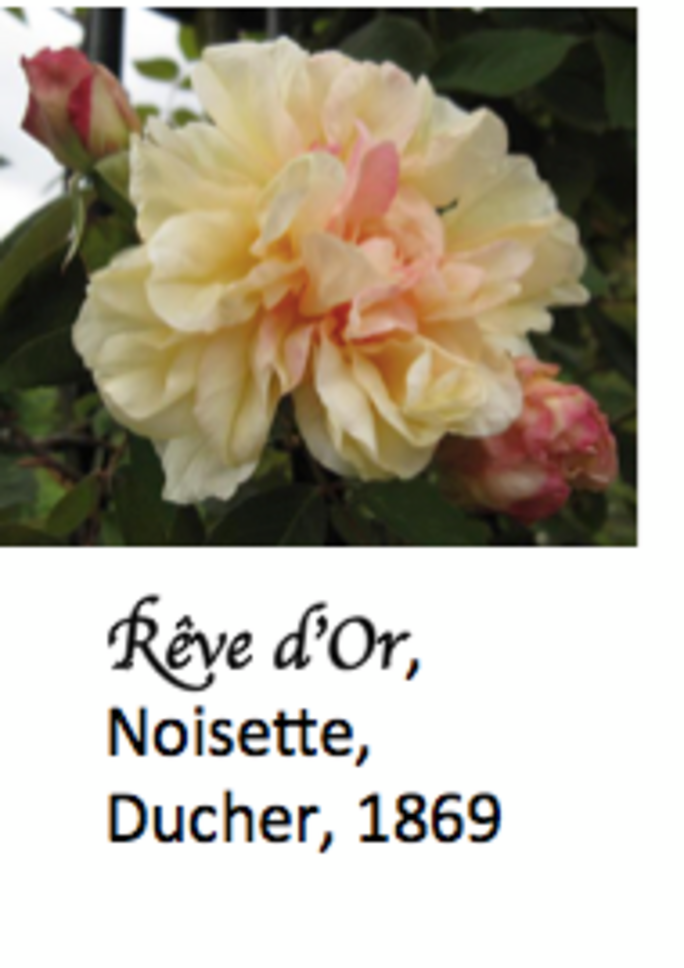

le safran foncé des Rêves d'or,

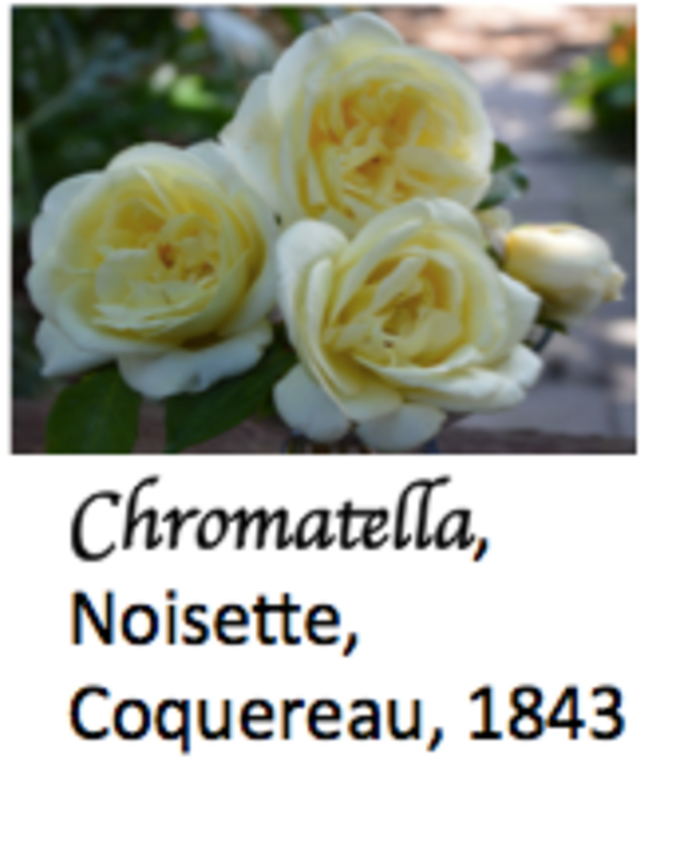

l'or mat des Chromatelles

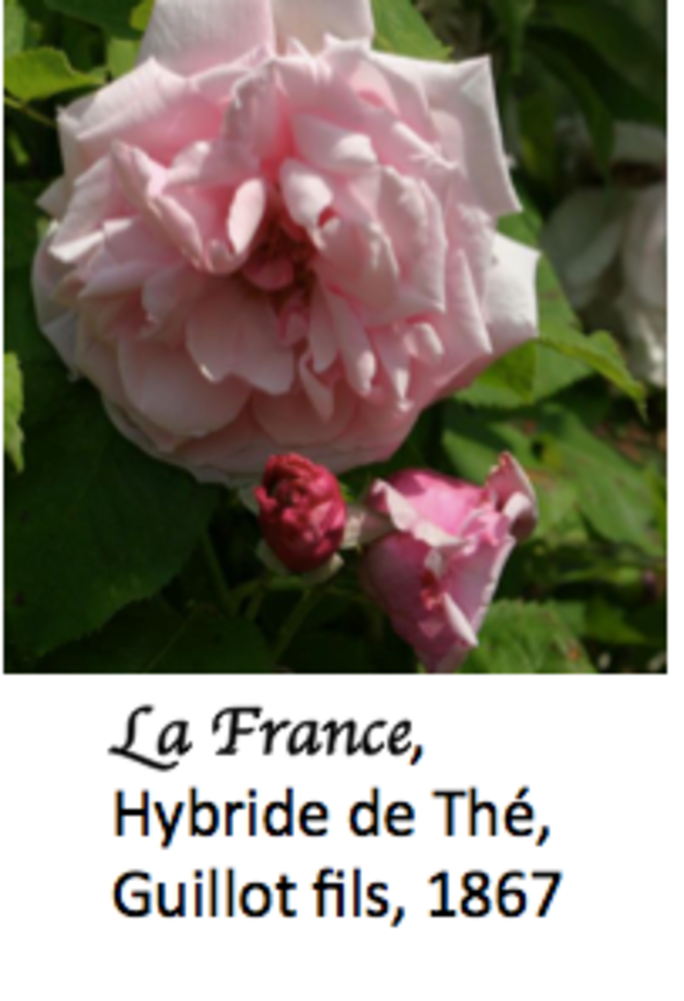

. Le rose tendre et chif-

fonné de la France

y voisine avec le rouge cramoisi de la Gloire de Bourg-la-

Reine, le rouge cerise des Marie-Henriette, le rose vif de la Coupe d'Hébé

, la

pourpre foncée du Lion des Batailles et de l'Empereur du Maroc

. De toutes ces

corolles à demi ouvertes ou pleinement écloses s'exhalent des parfums aussi

variés que les formes et les tonalités de chaque espèce : odeurs musquées qui

rappellent l'Orient, odeurs mourantes et alanguies, haleines suaves comme celle de la vigne en fleurs, voluptueuses comme des baisers, légères comme le pre-

mier souffle du printemps. L'œil et l'odorat sont grisés ; et dans la vibrante

clarté estivale, un confus murmure d'abeilles, de bourdons et de cétoines dorées

fait un harmonieux accompagnement à la musique chantante des aromes et des

couleurs.

En ce vaste terrain admirablement approprié à la culture des roses, chaque

série est artistement groupée. D'abord, à fleur du sol, les espèces rampantes,

puis les buissons, les rosiers à hautes tiges et enfin sur les arceaux prolongés

des tonnelles toute la tribu des roses grimpantes. Il y a le coin des roses-thé,

celui des roses remontantes, celui des rosiers de l'Inde, du Japon ou de la

Chine, et aussi la plate-bande réservée pieusement aux rosiers aimés de nos

pères et maintenant presque démodés : — roses à cent feuilles, roses moussues,

roses de Damas ou de Provins. Enfin tout un espace est consacré aux églantiers

destinés aux greffes et dont les espèces indigènes ou exotiques offrent une infinie

variété de formes, de feuillages et de fleurs. A côté de la collection horticole, il

y a la collection botanique, infiniment curieuse et riche, aménagée en vue des

études de croisements et d'hybridations.

Le propriétaire de ce paradis des roses, M. Gravereaux, est un sage. Après

s'être retiré des affaires, il a voulu utiliser royalement ses loisirs et s'est voué

au culte de la reine des fleurs. Sur le tard, il s'est mis à piocher sérieusement la

botanique et à grands frais il a créé cette roseraie, maintenant en pleine prospé-

rité, où il a rassemblé plus de 6000 espèces provenant de toutes les parties du

globe.

Chargé en 1901 par le ministre de l'Agriculture d'une mission ayant pour objet

l'étude des roses des Balkans, M. Gravereaux a parcouru la Serbie, la Bulgarie,

les environs de Constantinople et une partie de l'Asie Mineure. Dans ces régions

où depuis un temps immémorial on s'est livré à la culture des rosiers à parfum

et à la production de l'essence de roses, il a recueilli une importante collection

des plantes sauvages du genre Rosa et il a rapporté de précieux documents sur

les procédés employés dans les Balkans pour la distillation de l'essence...

Après tant de généreux efforts, suivis de si féconds résultats, M. Gravereaux

a voulu aujourd'hui mettre sous les yeux des collectionneurs et des horticulteurs

les résultats de ses études et de ses recherches ainsi qu'un catalogue détaillé de

ses magnifiques collections. L'ouvrage, enrichi de fraîches aquarelles, de lavis,

et de dessins à la plume, se divise en trois parties. La première comprend

la description et la nomenclature des rosiers sauvages; — la seconde contient le

catalogue raisonné de la collection horticole des roses de jardin; — la troisième

enfin a trait aux rosiers sarmenteux (sauvages et horticoles). L'auteur a bien

voulu me charger de présenter au public ce précieux et intéressant florilège de

roses. Cette mission m'est d'autant plus douce qu'elle me donne l'occasion d'ac-

quitter un devoir de gratitude. Si, comme on l'a dit, celui qui plante un arbre est

un bienfaiteur de l'humanité, il nous faut placer au même rang celui qui crée une

rose, car il nous donne la sensation rare de la Beauté. M. Gravereaux est un de

ces créateurs et de ces initiateurs, et à ce titre je suis heureux de lui témoigner

ici la reconnaissance des poètes et des artistes.

15 octobre 1901.

ANDRÉ THEURIET

de l'Académie Française.