Ses développements mettent en évidence des convergences nouvelles d’intérêts entre composantes du spectacle vivant résultant de la concomitance entre crise du financement public de la culture et crise de l’industrie du phonogramme.

Ils aboutissent à une proposition opérationnelle forte, la création d’un établissement public fédérateur doté de ressources nouvelles, capable, comme c’est le cas dans le champ du cinéma et de l’image animée, de protéger et d’accroître, par ses interventions sous forme de subventions ou d’avances remboursables, la diversité des propositions artistiques, la vitalité de la création artistique, leur exposition devant des publics renouvelés.

Ces convergences nouvelles sont à caractère économique : pas une de ces composantes qui ne constate aujourd’hui l’insuffisance ou le défaut de l’accompagnement financier nécessaire à la prise de risque artistique (et en conséquence financière), pourtant l’ADN du modèle culturel français.

Le secteur subventionné est de plus en plus tenu par ses objectifs de recettes propres pour équilibrer ses résultats et donc de plus en plus tributaire d’un goût majoritaire du public. La production de spectacles musicaux et de variétés, en particulier privée du support de l’industrie phonographique se concentre sur les valeurs sûres tandis que les esthétiques insolites, les artistes émergents, le développement de leurs carrières, paient le prix fort de cette situation.

Des recettes nouvelles peuvent sans peine être dégagées, des financements existants optimisés, qui cumulés représentent l’oxygène nécessaire à l’ensemble de ces secteurs, aux côtés des financements publics existants qui doivent aussi connaître une inflexion positive.

Il suffit d’une volonté politique suffisante. Ces ressources mobilisables sont ci-après détaillées et récapitulées.

L’architecture d’un établissement public fédérateur, centre national des spectacles (CNS) associant les représentants des professionnels et des artistes à sa gouvernance, doté de moyens d’intervention dont la part d’aides sélective sur critères établis en commun, respectueux des caractéristiques propres à chaque secteur, pourrait être jusqu’à cinq fois supérieure au volume de droits de tirage eux-mêmes substantiellement accrus est ci après esquissée et me semble pouvoir, en l’état, servir de base de discussion.

Et peut être emporter, au moins pour partie, l’adhésion.

L’Etat des lieux de la politique culturelle

Une connaissance minimale de son histoire est nécessaire à la compréhension de sa réalité présente.

Peut être ferait on d’ailleurs mieux de parler de politique en faveur des arts et de leur rencontre avec leurs publics, de politique artistique donc, plutôt que de politique culturelle quand bien même portons nous en héritage cette expression communément admise.

Au cœur de l’action culturelle publique, au premier chef celle de l’Etat, se trouvent en effet les arts, leur vitalité, les corpus esthétiques d’hier comme d’aujourd’hui, la création artistique, leurs rapports à leurs contemporains, d’abord appréhendés comme publics, consommateurs effectifs ou potentiels de l’offre ainsi constituée.

Il est vrai que celle-ci est héritière avant même que d’avoir un nom, du secrétariat d’Etat aux Beaux Arts, lui-même héritier des fastes de cour, du mécénat princier et de ses héritages mobiliers et immobiliers, matériels et immatériels que sont les œuvres d’art.

On pourrait cependant imaginer qu’il ait pu en être autrement, malgré tout, que la production intellectuelle et son appropriation par le plus grand nombre possible de femmes, d’hommes, de jeunes, par exemple, ou encore que les réalités ethnographiques et leurs mutations, que la dimension anthropologique de la culture occupent cette place centrale.

C’est qu’il est apparu en même temps que croissait l’ambition démocratique, disons à partir de l’avènement de la Seconde République en 1848, puis de l’opposition à l’empire incarnée par Victor Hugo, que certains de ces arts, le théâtre tout particulièrement, basculant de son piédestal dans un divertissement au commerce prospère, dépossédé de son essence critique ou édifiante, étaient menacés de disparition, par trivialité ou à force d’académisme, ou que leur audience, quoique portés par de puissants mouvements esthétiques, ne dépasserait jamais le cercle des bien nés.

Uniformisation esthétique et donc du goût, abâtardissement vulgaire pour les uns, enfermement social, cantonnement avant-gardiste pour les autres.

On peut dater la naissance effective d’une politique culturelle de la brève période du Front Populaire même si les relations entre les arts, les artistes et « les princes » sont évidemment multi séculaires, différentes selon qu’il s’agit d’arts qui n’ont eu besoin que de protection pour être ou au contraire ont du leur prospérité à la commande des princes et la rémunération par ces derniers.

Dès 1936, il s’agit de soutenir le mouvement engagé par des pionniers d’abord solitaires, puis regroupés ( cf. le « Cartel des Quatre » constitué à Paris en 1927 par Louis Jouvet, Charles Dullin, Gaston Baty, Georges Pitoëff, directeurs de théâtres et metteurs en scène) de réhabilitation des arts dans le mouvement des formes et des idées face à une société dominée par l’argent, l’effervescence des affaires, le développement rapide et exponentiel du capital, et la production de plaisirs récréatifs dont est friande une prospère bourgeoisie commerçante.

C’est de résistance à la vulgarité comme au formatage esthétique dont déjà il s’agit. On dirait aujourd’hui de diversité, de promotion de celle-ci, d’éducation par l’art, de possibilité d’oser s’affranchir du goût convenu des publics au risque de contrevenir à leurs attentes.

L’invention démocratique de la société, pour plagier Marcel Gauchet (« L’avènement de la Démocratie », éditions Gallimard) et place des arts dans la construction de celle-ci vont de pair.

Voilà pourquoi politique artistique et politique culturelle, si encore brèves soient elles, ont tendance à ne faire qu’un.

Ceci constitue un premier constat quant à la « nature » de la politique culturelle.

L’action publique en faveur des arts comme du développement de leurs publics a su être, jusqu’à une époque récente, « adéquate aux nécessités de son temps » pour reprendre les termes de la Constitution de notre République.

Qu’il s’agisse de l’invention d’un régime d’assurance chômage particulier pour les techniciens du cinéma pour attirer vers cet art qui est à la fois une industrie, les menuisiers, charpentiers, staffeurs que l’intermittence de l’emploi dans le secteur rebutent à l’époque, de celle d’un festival international pour promouvoir le cinéma français face à Hollywood (l’une et l’autre sous le Front Populaire), de la décentralisation dramatique engagée par Jeanne Laurent ou de la création du CNC à la Libération, qu’il s’agisse encore de la conception malrucienne des Maisons de la Culture ou de l’instauration du prix unique du livre dès l’arrivée de Jack Lang rue de Valois ou de la taxe sur les supports matériels vierges d’enregistrement venant apporter aux auteurs, aux interprètes, aux producteurs une rémunération compensatrice pour copie privée , de la rémunération équitable (la SPRE cogérée par le SCPP, SPPF, SPEDIDAM)… Les pouvoirs publics ont su apporter des réponses fortes et diverses aux urgences politiques, sociales, économiques qui ont impacté souvent le champ de la culture.

L’arrivée de Malraux rue de Valois coïncide avec un des grands chambardements de la France d’après guerre, celui de la décentralisation industrielle. Entreprises ou unités de production de groupes nationaux ou internationaux quittent alors massivement la couronne parisienne saturée pour se déployer en région et dynamiser l’économie des principales agglomérations de France mais aussi d’autres de moindre importance.

La mutation sociologique des villes est d’une telle ampleur qu’elle suppose d’être contrebalancée par une action résolue des pouvoirs publics pour redonner de la cohésion à une population considérablement augmentée autant que fragmentée entre « natifs », ruraux fraîchement débarqués à la ville, main d’œuvre immigrée, d’Europe méridionale d’abord, du Maghreb et d’Afrique subsaharienne ensuite.

D’où l’idée de Malraux de l’agora moderne, de la cathédrale laïque, la Maison de la Culture, pour faire converger vers elle des populations à l’évidence divisées.

Pour leur offrir une maison commune, une maison du peuple, une maison pour tous d’un genre nouveau où les uns et les autres pourront être dans le commerce intime des arts et des émotions esthétiques. Pour produire des références partagées, fabriquer de l’en commun.

Lang lui sera rapidement rattrapé par la première grande crise des banlieues. La marche pour l’égalité et contre le racisme, partie de Vaux en Velin pour rallier Paris, dite marche des beurs, c’est 1983.

L’attention portée d’abord à la Break Dance, au Hip Hop, puis au Rap, au Slam, leur promotion dans le champ de arts date de cette époque, Jack Lang sachant bien, instruit qu’il est des travaux de l’école de sociologie française, et singulièrement de Pierre Bourdieu, les limites de la démocratisation de l’accès par le plus grand nombre « aux œuvres capitales de l’humanité » (expression extraite de l’article Premier du décret d’attribution de Malraux ministre en charge des affaires culturelles) comme de leur portée universelle.

Qui l’a vécue se souviendra à jamais de la première édition des rencontres urbaines de la Villette qui fut pour la planète chorégraphique comme une sorte de tremblement de terre.

Tandis que Malraux s’assignait la tâche de refaire cité là quand l’éclatement de celle-ci menaçait, Lang prend acte que « les cités » s’invitent dans le débat sur « la cité » (au sens antique du terme), jetant au grand jour les très grandes difficultés de leurs populations (exclusion, sentiment d’abandon, pauvreté et naturellement chômage depuis qu’a sévi le premier choc pétrolier) mais aussi les talents et les genres esthétiques qui sont les leurs.

Il décide alors non pas de substituer, car il ne le peut pas, mais d’adjoindre au concept de démocratisation de l’accès (aux œuvres patentées), celui de démocratie culturelle qui doit permettre « à tous les français de cultiver leur capacité d’inventer et de créer, d’exprimer librement leurs talents » (extrait de son décret d’attribution du 10 mai 1982) et la reconnaissance la vitalité artistique des banlieues.

L’ambition de l’un et de l’autre était claire, fondée sur une lecture aiguisée de la société française du moment, sur une conception du rôle des arts et de la culture pour participer du combat contre ses maux.

Elle avait un souffle que l’on peine à retrouver après eux.

On reviendra sur le pourquoi, Jack Lang n’aurait pu se défaire, quand bien même l’aurait il voulu, de l’héritage qu’il reçut en legs quand il arriva aux affaires et en particulier de celui de son illustre prédécesseur.

Mais arrêtons nous d’abord sur une des grandes mutations économiques du monde contemporain qui eût pu emporter dans la tourmente de l’après guerre, plus précisément à l’articulation des années 50 et 60, la plupart des entreprises de spectacles.

Elle a pour nom la taylorisation des process de production des biens manufacturés, fondée sur les gains de productivité, la baisse de coûts unitaires et le volume croissant des biens produits, le développement du marketing et de la publicité pour une consommation de masse jusqu’alors inconnue (souvenons-nous des chansons de Boris Vian), taylorisation qui met à mal les artisanats archaïques résistants à tout gain de productivité.

Sauf à diminuer drastiquement les temps de fabrication (en l’espèce, s’agissant des spectacles, de répétition), de montage, à réduire le nombre d’artistes et de techniciens « au plateau », à rogner sur la scénographie, le spectacle est assurément un de ces artisanats là.

Car c’est, et ce doit être, la société toute entière qui bénéficie globalement de la hausse du pouvoir d’achat pour qu’une classe moyenne alors en plein essor consomme en conséquence.

Tant il est évident que pour faire des ouvriers et salariés les consommateurs de ce qu’ils produisent dans des économies qui ne sont pas encore à l’époque mondialisées mais essentiellement faites de marchés intérieurs, il faut bien qu’ils aient les moyens d’acheter.

C’est ce que William Baumol et William Bowen désignent par « la progression inéluctable des coûts » à laquelle est soumis le champ du spectacle.

C’est aussi une conséquence collatérale de ce que l’économiste autrichien Joseph Schumpeter dans son ouvrage traduit en Français au début des années 50, « Capitalisme, Socialisme et démocratie » nomme « l’Ouragan Perpétuel », pour qualifier une économie en constant bouleversement, cette « destruction créatrice » de valeur qui résulte de la fabrication de biens nouveaux, de nouveaux modes de production notamment associés au progrès technique, de nouveaux débouchés, de nouvelles matières premières ou d’une nouvelle organisation du travail.

Pour préserver la liberté de création, la diversité des esthétiques, ce qu’on nomme aujourd’hui « le risque artistique » les pouvoirs publics font d’une exception jusque là réservée à leurs créatures (et encore ! Il faut lire par exemple les termes de la concession à Jean Vilar en 1951 du TNP pour se rendre compte d’à quel point l’argent public d’alors est durement compté), à savoir le subventionnement sur critères professionnels et esthétiques, au nom de la préservation de la création et de la diversité, une constante désormais structurelle de leur intervention.

Dans le même temps, les théâtres privés parisiens fortement touchés par cette augmentation des coûts sont soutenus dans leur initiative d’association par l’Etat dès 1960.

On ne doit jamais oublier le rôle qui fut le leur jusqu’alors (depuis le début des années1880 où André Antoine ouvre à Paris le Théâtre Libre), dans la découverte de nouveaux auteurs, dans le débat esthétique, l’invention de la mise en scène ou la formation de l’acteur.

Pas plus que la prise de risque artistique et donc économique qui était celle d’un nombre significatif d’entre eux.

Pour ne citer qu’un exemple, lorsque Roger Blin, acteur, metteur en scène et directeur de la Gaîté Montparnasse, fera découvrir au public français Samuel Beckett, En Attendant Godot qu’il crée en 1953, il y avait, dit on, à la première, 3 spectateurs dans la salle…

Ce ne sera que plus tard, une fois le succès assuré que Beckett, toujours servi par Roger Blin entrera dans un théâtre public, l’Odéon pour le citer.

A ce moment là, les pouvoirs publics furent au rendez-vous imposé par une mutation d’une ampleur sans doute comparable à celle que nous connaissons et qualifions de révolution internet et qui impacte en particulier la filière musicale et son écosystème.

Pourquoi sont-ils à la peine pour apporter une réponse à la mesure de la mutation en cours, au besoin d’accompagnement dans la période de transition que connaît le secteur ?

C’est là qu’il faut revenir à l’exemple de Jack Lang, aux freins qu’a pu connaître sa politique, aux limites de son volontarisme.

C’est que la politique culturelle s’est largement construite au travers d’institutions assurant la monstration des œuvres, l’essor de leur public et, souvent, une contribution à la création des dites œuvres.

Avec au cœur même de cette politique, dès les années 60, et en particulier à l’occasion des rencontres de Villeurbanne au printemps 68, un débat vigoureux sur la place des artistes dans le management de « ces maisons ».

De labels en labels, opéras en région, orchestres nationaux ou régionaux, théâtres nationaux, centres dramatiques ainsi que chorégraphiques nationaux, musées de beaux arts, musées de société, musées d’art moderne et contemporain, centres d’art…Maisons de la culture et Scènes Nationales, les réponses des pouvoirs publics aux besoins des temps comme aux revendications sectorielles ont pris le plus souvent le tour d’institutions censément pérennes, supposant la professionnalisation de leur fonctionnement, avec à la clé des masses salariales conséquentes pour assurer leur ordre de marche.

Depuis Baumol, Bowen (et leur loi) on sait que les charges de fonctionnement croissent chaque année inéluctablement à structure constante, notamment entre autres, sous l’effet du GVT, de l’inflation bien évidemment, du renchérissement des énergies.

L’éclairante théorie de Schumpeter ne s’applique pas aux créatures de la puissance publique.

Qui oserait, à part un démagogue, toucher à cet héritage dont l’obsolescence n’est par ailleurs pas démontrée ? Quel homme ou femme politique oserait un redéploiement de ses crédits budgétaires qui impliquerait l’abandon d’institutions labellisées ?

Il faut dire aussi que cette politique de l’offre, voilà le gros mot lâché, porte la marque de l’héritage des Beaux Arts, de l’ambition démocratique du partage par tous (du moins du plus grand nombre) des valeurs esthétiques dont sont porteuses « les œuvres capitales de l’Humanité » tout en participant aussi de la « distinction », de la « reproduction » (des élites sociales), chères à Pierre Bourdieu. (CF. « L’amour de l’art », et bien sûr « les Héritiers » écrit avec Jean-Claude Passeron…)

Cette marque qui est celle aussi des valeurs humanistes, des références qui font société, produisent assurément de « l’en commun », ne peut évidemment pas, pas plus aujourd’hui que dans les années Lang, être passée par pertes et profits.

Elles sont au contraire devenues, à force de déréliction de la société, un combat prioritaire.

La démocratie culturelle, essentiellement esthétique, butte et butera toujours sur la légitimité et l’antériorité de la démocratisation de l’accès aux « corpus universels » quoique puissent dire les tenants des Droits Culturels, ferraillant pour l’abolition des prescripteurs en matière d’arts et de culture, mais aussi de la traditionnelle distinction entre artistes et publics, producteurs et récepteurs, afin de promouvoir la créativité de tout un chacun et la liberté de choisir sa culture, sans hiérarchie des genres, des formes, des pratiques.

Ainsi plus l’investissement public en faveur des arts et de la culture avance dans le temps et plus celui-ci est il fait d’engagements financiers accumulés, d’empilement de labels institués (le mille feuilles !) qu’il faut commencer par honorer avant que de pouvoir prétendre à en contracter de nouveaux.

On peut dès lors s’interroger si une politique culturelle qui additionne les institutions dont la viabilité est conditionnée par un financement public, ne porte pas dès sa naissance, limitation budgétaire obligeant, les germes de sa finitude, du moins de sa chronique mise en crise, condamnée qu’elle serait à terme à ne plus pouvoir faire autre chose qu’assumer les conséquences de choix passés et à décrocher inexorablement du cours réel de la vie et des pratiques culturelles de gens.

Il se répète à l’envi le vieillissement et le non renouvellement des publics. Les sociologues de la culture sont précis : aujourd’hui, le mélomane concertophile a pour âge moyen 61 ans, (67 pour la musique de chambre).

En 1981, l’âge médian des amateurs de musique classique était de 36 ans.

La commission pour les musiques actuelles relevait dans son rapport remis en 1998 à la Ministre de la Culture d’alors, que la TVA perçue sur le disque était alors équivalente au budget de la direction de la Musique de son département ministériel. Alors que cette recette de TVA provenait essentiellement du secteur des Variétés, mais comparaison n’est évidemment pas raison, 95% des interventions de cette direction allaient aux musiques dites savantes.

Comme si, au risque d’un raccourci simplificateur, c’étaient les recettes des musiques actuelles qui finançaient les budgets publics de l’Etat consacrés aux opéras, orchestres et autres établissements ou formations dévolus aux musiques savantes.

L’attention des pouvoirs publics à ce que l’on pourrait nommer musiques populaires (puisqu’on nomme « traditionnelles » les musiquesqui se rattachent à la sphère de l’ethnomusicologie) plutôt qu’« actuelles », est le fait, on le sait, de Jack Lang et de son directeur de la Musique Maurice Fleuret.

Cette attention participe d’une reconnaissance de ces musiques en tant qu’arts (dans lesquelles s’inscrit la chanson française), du caractère mouvant de ceux-ci, participe aussi de celle portée aux pratiques culturelles des jeunes (on sait à quel point Malraux a pu passer à côté – et pour cause !- du rock et de la musique Yéyé du début des années 60 !).

Mais sans perdre de vue qu’il s’agissait là d’une activité artistique alors indissociable d’une industrie du disque à l’époque florissante, d’une économie privée lucrative, qu’il convenait de simplement accompagner par un fonds de soutien géré par les professionnels (qui a vu le jour en 1986) afin de soutenir la diversité et la prise de risque artistique et commerciale.

Ainsi a-t-on pu afficher une politique de soutien à un secteur d’activité jusque là non pris en compte, sans devoir trop bourse délier, et qui va notamment prendre corps avec l’aménagement de lieux de répétition souvent associé à la politique de la Ville, l’invention des cafés musique, précurseurs des SMAC, le programme Zénith et le cahier des charges qui l’accompagne.

Ce ne doit pas être un hasard si c’est dans ce secteur des musiques actuelles que la puissance publique s’est montrée à la fois la plus inventive et la plus précautionneuse en matière de définition de ses interventions.

Quand il s’agit en ce début des années Lang, de répondre au besoin d’une salle de concert de grande capacité à Paris pour que puissent y être accueillies les grosses tournées internationales, on s’interroge alors sur l’avenir de cette forme de consommation culturelle.

Plusieurs tournées n’ont en effet pas connu, en France comme ailleurs, la fréquentation escomptée et la question se pose de savoir si ces concerts à très grosse jauge ne seront plus que l’apanage de quelques artistes internationaux, les publics comme les artistes eux mêmes semblant préférer des spectacles plus intimistes.

Est-on à la fin d’une vogue ou au creux d’une vague ? N’est ce pas dès lors risqué d’engager de lourds investissements devant vite se révéler obsolètes et donc sans emploi ?

D’où l’idée de faire financer par la Caisse des Dépôts et Consignations une structure légère dont la durée de vie était initialement prévue pour être de 3 ans, histoire de se donner par l’expérimentation, la possibilité de vérifier.

La suite on la connaît puisque le réseau des Zéniths ce sont une dizaine de grandes salles en dur, réparties sur l’ensemble du territoire national… à l’insigne exception de la toile parisienne qui a toujours bien fière allure.

On retiendra de cette anecdote que dans ce champ, le volontarisme n’a pas prévalu autant que dans d’autres, au bénéfice d’un pragmatisme de bon aloi, d’un alignement sur l’évolution tendancielle des attentes et des pratiques des publics.

C’est peut être cela au fond, la différence d’appréhension par les pouvoirs publics entre ce qui relève de la culture savante civilisatrice, messianique, pérenne parce que fortement corrélée à des siècles d’histoire et ce qui relève de ce qu’ils considèrent toujours comme divertissement, aussi talentueux soit-il, dont seulement quelques icônes rejoindront peut être le panthéon des « œuvres capitales de l’Humanité ».

Intervention structurelle d’une part, accompagnement à la marge d’autre part d’un ensemble de pratiques musicales « actuelles », faites donc pour passer, céder la place à de nouvelles actualités musicales.

Tel est le clivage net qui sépare dans l’attitude des pouvoirs publics, le spectacle musical de variétés, des autres formes de spectacle.

On ne connaît pas d’autre domaine artistique où l’on ait ainsi d’abord « essayé pour voir » avant d’éventuellement s’engager plus avant.

Aujourd’hui que l’économie de la filière musicale est bouleversée par les usages numériques, que la charge de la production, de la diffusion, de la promotion des artistes, du risque à défendre la diversité auprès des publics se transfère lourdement de la musique enregistrée vers le spectacle musical, que les acteurs de ce dernier en appellent à la puissance publique pour qu’elle agisse vigoureusement comme elle a su le faire en d’autres circonstances tant pour défendre des esthétiques, des genres, des métiers menacés (la librairie par les pratiques de la grande distribution et la vente en ligne, l’édition face aux concentrations que le secteur a pu connaître) par l’ « Ouragan Perpétuel », il semble que cette même puissance publique soit à la peine pour répondre, là comme ailleurs, à sa mission première : la régulation du marché, de ses logiques concentrationnaires, garantir la diversité de l’offre au public, fondement démocratique et trait d’union entre démocratisation de l’accès aux œuvres et démocratie culturelle qui repose sur le respect de l’initiative et de l’appétence de chacun.

Ce constat largement partagé s’explique par :

- La réduction des marges de manoeuvre de la puissance publique, prises en étau entre « le plafond de verre » et les obligations contractées à l’égard des créatures qu’elle a enfantées.

- L’élargissement du périmètre des arts, à mesure que des disciplines ou secteurs jusque là « invisibles » ou peu pris en compte, naissants ou tenus jusqu’alors hors champ, intègrent celui des arts « légitimes ».

- La volonté obstinée de croire à la pérennité d’un écosystème auto suffisant, à caractère marchand, pour ce secteur de la production artistique.

- L’iniquité de traitement entre secteurs artistiques que les économies différenciées ne parviennent cependant pas à justifier, tandis que l’adage se vérifie que les premiers arrivés sont (et demeurent) les premiers servis.

- La « puissance » publique qui ne parvient pas à reprendre la main, paralysée qu’elle est sous l’avalanche de sollicitations concurrentes et les nécessités de court terme.

On peut rajouter à la liste des réponses avisées apportées par la puissance publique aux grands défis du moment, la politique initiée encore au début des années 80, de soutien à un marché de l’art alors déprimé, par des achats publics auprès des galeristes à fin de constitution de collections d’art contemporain en région (les FRAC), la commande publique directement passée aux artistes, l’invention du 1% pour aussi donner du travail à une diversité d’artistes.

Ou encore, l’attention portée à la photographie dès les années 1970 avec la création des rencontres internationales d’Arles, celle du centre national de la photo aujourd’hui installé, à Paris, au jeu de Paume, ou encore le soutien apporté à diverses fondations telle la Fondation Doisneau, cet art « moyen » dont l’invention et l’essor permirent concomitamment à la peinture de s’affranchir de la question de la représentation.

Sujet essentiel que celui du soutien à l’art photographique à l’heure ou tout un chacun capte et publie des images numériques au demeurant techniquement parfaites…

Mais tandis que le marché de l’art s’est aujourd’hui envolé pour atteindre des sommets, s’agissant de valeurs marchandes d’artistes que la communication, la starisation internationale, la spéculation quand ce n’est pas le recyclage d’argent douteux créent de façon totalement artificielle, à la façon de toute bulle spéculative, que les plus grandes fortunes au Monde, notamment du CAC 40, constituent, personnellement ou au travers de fondations, des collections prestigieuses et leur offrent l’écrin architectural qui convient à leur monstration , on peut constater là encore, combien l’Etat peine à réviser les fondements de son intervention face à un marché qui s’en affranchit parfaitement, y compris en pariant sur de jeunes artistes et de nouveaux médias.

On peut même se demander si les modes d’une intervention aussi vertueuse qu’alors avisée n’ont pas concouru à l’emballement de ce même marché.

Là encore un maillage d’institutions est en jeu, Centres d’art, FRAC de deuxième génération (entendre dotés d’espaces d’exposition dont ceux de la première étaient par principe dépourvus), musées d’art contemporain, confronté à l’impossibilité aujourd’hui, à l’exception des plus grandes de ces institutions, d’accueillir les œuvres d’artistes aux valeurs d’assurance faramineuses.

Les centres d’art, les musées d’art contemporain (à l’insigne exception des institutions parisiennes, Beaubourg, Palais de Tokyo, Musée d’art moderne de la Ville de Paris) ou sont boudés par le public tandis qu’il se presse à la fondation Vuitton, chez Cartier ou, demain, soyons en assurés, chez François Pinault qui revient à Paris. Concentration, notoriété, puissance de communication, starisation…

Spectacle vivant privé et subventionné : convergences et divergences.

Nous faisons le choix de les traiter de façon associée parce qu’elles s’éclairent l’une l’autre, entretiennent entre elles une sorte de jeu de miroir.

L’examen des unes et des autres diffère selon la focale utilisée :

Quand on prend pour périmètre le théâtre et les autres formes de spectacles qui s’y rattachent, les divergences l’emportent largement sur les convergences, quand on l’élargit à l’ensemble des formes et genres spectaculaires les points de convergence telle que la prise de risque artistique, la présence territoriale, la recherche de nouveaux publics apparaissent plus nettement.

Quand bien même spectacle dramatique et spectacle musical relèvent ils d’une économie toute différente.

La question « public » - « privé » est exacerbée par l’histoire contemporaine du théâtre.

Pour ce qui est de cette discipline qui a été la première à recevoir des subsides publics au titre de sa consolidation et a constitué le socle premier de la politique de décentralisation artistique, il ne faut jamais perdre de vue que la plupart des théâtres privés parisiens ont connu leur bonne fortune au19ème siècle, en particulier sous le second empire, en offrant au public une forme de comédie de mœurs fondée sur un comique de situation, dans les théâtres des boulevards qui se multiplièrent en même temps que le baron Haussmann effectuait ses grandes percées de Paris, comédie de moeurs qu’on affubla rapidement du sobriquet générique de théâtre du boulevard.

Un théâtre fait pour ne jamais décevoir les attentes immédiates et le goût d’un public bourgeois et populaire venu là pour se divertir si ce n’est, s’agissant du premier, pour s’encanailler.

Zola, Degas, même si ce dernier porte plus d’attention au ballet et au caf’conc, en ont par leurs œuvres gravé la trace.

Le « théâtre d’art » (l’expression est pour la première fois employée en France par le poète Paul Fort et reprise par Aurélien Lugné Poe au moment où il fonde en 1893 le théâtre de l’Oeuvre à Paris ; elle trouve écho et amplitude à Moscou en 1897 avec l’ouverture par Constantin Stanislavski du théâtre d’art Maxime Gorki) naît à la fin du siècle par la volonté de quelques directeurs de théâtres et de troupes parisiens en opposition au boulevard et restera très minoritaire.

C’est pourtant ce théâtre à visée artistique et populaire qui va inspirer la politique de décentralisation théâtrale mise en œuvre à la Libération et avec elle la notion de mission d’intérêt général confiée par l’Etat à des entreprises privées mais à but non lucratif pour laquelle ces dernières reçoivent un financement public afin de la mener à bien.

Le réseau des théâtres parisiens membres de l’ASTP est l’héritier de cette histoire tout comme le sont les institutions du « théâtre public », dans la plupart des cas des établissements subventionnés de droit privé labellisés, créatures de la puissance publique, qui répondent à un cahier des charges et dont les recettes ne peuvent jamais donner lieu à distribution de dividendes mais viennent abonder des fonds propres permettant de sécuriser la poursuite de l’activité.

Même si les exemples abondent de grands textes servis dans des théâtres privés par de grands acteurs tels Laurent Terzieff ou Michel Bouquet, de metteurs en scène du théâtre public venant poursuivre une carrière après avoir dirigé une institution de la décentralisation ou seulement s’adonner à des incursions dans le privé, ou d’autres qui, après avoir espéré faire carrière dans le théâtre public, ont déployé leur talent dans le privé jusqu’à prendre la direction d’un théâtre (Francis Huster), ces exemples ne suffisent pas à dénaturer un réseau de théâtres dont l’ADN demeure bien ce divertissement qu’attend un public, souvent occasionnel, prêt à payer cher pour passer comme on dit « une bonne soirée », en couple ou en famille et voir évoluer de surcroît, en chair et en os, sous ses yeux, tel ou tel comédien familier des écrans.

D’autant que c’est majoritairement ce même théâtre qui est le plus présent sur les écrans de télévision, (« Au théâtre ce soir » aura duré vingt ans) ce sont ses interprètes que l’on retrouve régulièrement sur les plateaux télé, parce que leur image familière concourt aussi au succès de l’audimat.

La recette de ce théâtre là est connue : un auteur à succès, une distribution avec tête d’affiche, une esthétique sans onirisme, souvent un intérieur bourgeois, sur scène reconstitué… Pour une exploitation parisienne la plus longue possible avant que d’être confié à un tourneur qui donnera au spectacle une seconde vie, souvent d’ailleurs, sans les têtes d’affiche qui ont quitté le navire avant que celle-ci ne débute.

Le théâtre public n’est pas essentiellement produit à Paris, même s’il y est relativement bien représenté.

Il l’est à partir d’établissements labellisés qui ont à leur cahier des charges des obligations de production, de diffusion et de défense des œuvres, d’irrigation territoriale et de promotion de la diversité générationnelle et esthétique.

Et puis il convient de se souvenir que ce furent Jacques Hébertot, directeur du théâtre du même nom, boulevard des Batignolles, et Marcel Achard, auteur du boulevard à succès, metteur en scène et scénariste, qui eurent la tête, en 1952, auprès d’André Cornu secrétaire d’Etat à l’Education nationale et aux Beaux Arts dans le gouvernement d’Antoine Pinay, de Jeanne Laurent, coupable à leurs yeux de venir perturber avec ses centres dramatiques implantés en région, le juteux marché des tournées de province (souvent les déficits de l’exploitation parisienne étaient compensés par ces tournées lucratives).

On le voit cette histoire là est dès l’origine conflictuelle et son apaisement, on peut le mesurer aux critiques acerbes suscitées par chaque édition de la Cérémonie des Molière, censée présenter de la façon la plus œcuménique qui soit, « la grande famille du théâtre » n’est que de façade.

Les antagonismes perdurent, entretenus notamment par le sujet de la place faite aux tournées dans la saison des théâtres qui sont le siège d’établissements labellisés (scènes nationales et conventionnées) ou celui de l’assiette de perception de la TSA/ASTP qui par un décret de 2004 pris en application de la Loi de Finances y assujettit toute représentation d’un spectacle non subventionné.

Mais comme la réalité, par sa complexité, résiste aux simplifications hâtives, la dichotomie privé subventionné, public privé, ne doit pas faire oublier qu’une taxe affectée n’est rien d’autre qu’un impôt, que la répartition de son produit peut être assimilée à une répartition de subventions, (l’Etat et la ville de Paris apportent d’ailleurs des subventions à l’ASTP) même si, en volume, et surtout parce que celle-ci reflète pour l’essentiel la capacité contributive des assujettis, n’a qu’un rôle d’accompagnement de l’entreprenariat privé et non celui, structurel, qui caractérise les entreprises labellisées par la puissance publique.

Le rapport de mission de Jackie Marchand, directeur de la Coursive, scène nationale de la Rochelle, remis au DGCA sur sa demande en janvier 2015, n’ignore rien de ces difficultés. Il esquisse des perspectives pour dépasser l’ignorance mutuelle entre ces deux branches du théâtre qu’on retrouvera ici plus loin reprises.

Ce développement n’est pas hors sujet. Il permet d’anticiper les probables réticences des deux « familles du théâtre », pour des raisons symétriques et opposées à l’idée d’une généralisation de la taxe à toute représentation de spectacle concourant au financement d’un centre national du spectacle qu’on trouvera ci après présenté et forme concrète de la « maison commune » ambitionnée par le Prodiss.

Les uns défendant jalousement leur cassette et leur entre soi; les autres vent debout contre tout amalgame (« on ne fait pas le même métier ! »), criant déjà au désengagement de l’Etat toujours suspect de scélérates intentions.

Parce que ne provenant pas de la même souche, parce que les Victoires de la Musique ne séparent pas explicitement le « public » du « privé », mais s’organisent en fonction de genres musicaux (encore que la ligne de partage entre Victoires classiques et Victoires variétés recouvre bien une césure entre économie subventionnée et économie privée), la convergence entre spectacle musical de variétés et spectacle musical subventionné (toute exécution d’un programme musical devant un public est un spectacle) apparaît plus nettement.

On laissera de côté le sujet des grosses productions pour nous intéresser à celles des PME/TPE qui constituent la grande majorité des entreprises de spectacle musical.

Mais aussi, à la production dite indépendante (en réalité très dépendante du bon vouloir des institutions), des spectacles de théâtre et assimilés (marionnettes, cirque, arts de la rue…), de danse, de musique classique ou contemporaine, subventionnée de façon sélective par les pouvoirs publics et les sociétés civiles. Et qui recoure de plus en plus aux services d’un bureau de production, sorte de cousin du producteur de spectacles musicaux.

Bien que la subvention soit indissociable d’une mission d’intérêt général, et réservée dans le champ du spectacle à des entreprises qui ne poursuivent pas un but lucratif, (excepté le financement public déjà évoqué dédié à l’ASTP ou au CNV, pour permettre des avances remboursable ou des apports de garantie), entreprises de spectacles musicaux privée et réseaux subventionnés n’ont rien d’antinomique.

Relevons au passage que les subventions régionales, étatiques ou européennes à des filières économiques entières à but lucratif, en difficulté, ou d’avenir mais encore fragiles, sont légion, qu’en droit rien ne s’oppose à leur existence, que ces interventions en soutien des producteurs agricoles via la PAC, des pêcheurs, de telle filière industrielle… sont communément admises dès lors que leur finalité revêt un caractère d’intérêt général et ne constituent pas une entrave à la concurrence.

Alors pourquoi pas des interventions directes en faveur d’une filière musicale en pleine mutation ?

D’autant qu’à l’intérieur même de la politique culturelle les interventions publiques directes (sans qu’il faille en passer par une taxe spécifique affectée) existent dans d’autres champs qui sont étrangers au spectacle. Les subventions versées aux librairies ayant reçu le label LIR (Librairies Indépendantes de Référence), aux éditeurs d’ouvrages rares et à faible diffusion (via le CNL en particulier), à la presse… A des entreprises commerciales à but lucratif donc, existent bel et bien et poursuivent le même but à savoir garantir et préserver la diversité des œuvres, le pluralisme des opinions et de leur expression, opposer une résistance aux tendances concentrationnaires du marché et cela au nom des valeurs mêmes de la République.

Mais quand il s’agit de la défense de la diversité musicale, du renouvellement artistique ou de l’accompagnement d’artistes émergents avec l’espoir qu’ils soient demain de forte notoriété, bref quand il s’agit de cette prise de risque artistique et donc financière, le financement public, par le budget ordinaire de l’Etat, devrait donc lui être par principe refusé au motif que le CNV (aux ressources plafonnées via la TSA à 30M€, la bataille de leur relèvement à 35M€ étant de pleine actualité)

Alors ?

Cette parenthèse refermée, il est évident que la production de spectacles musicaux a partie liée avec le secteur subventionné.

Les scènes de musique actuelles, salles en propriété publique, reçoivent des subventions pour leur permettre de conclure avec les groupes et leurs producteurs des contrats de cession de spectacles assortis de la vente sur place d’albums (tout le temps que ceux-ci existent encore).

Ainsi la puissance publique qui, sauf exception, n’intervient pas dans la production des artistes de variétés intervient-il dans la diffusion de leurs spectacles par un maillage de salles labellisées, certes au budget limité, mais qui représente le seul réseau détenteur d’un label, aujourd’hui en expansion.

Rien ne s’oppose évidemment à ce que, des producteurs de spectacles musicaux et des lieux subventionnés producteurs s’associent dans la production d’artistes qu’ils ont ensemble la volonté de défendre.

Pour ce qui est des établissements pluridisciplinaires, scènes nationales et scènes conventionnées dans lesquels le théâtre est souvent sur représenté (le même qui dispose des institutions dédiées les plus nombreuses et les mieux dotées) le spectacle musical y fait souvent figure de parent pauvre, du moins celui qui relève des variétés, jazz peut-être excepté.

Ce n’est pas étonnant quand on sait le temps qu’il a fallu, par exemple, pour que le cirque intègre leurs programmations, parce que les disciplines qu’il fédère ne faisaient à l’évidence pas partie de la culture légitime.

Leur pluridisciplinarité leur fait d’ailleurs obligation de faire la place qui doit lui revenir à la diversité musicale, à la chanson française notamment.

Et lui faire sa place ce doit être aussi décider de s’associer avec un producteur privé pour coproduire le spectacle d’un artiste qui au regard du risque financier, du renouvellement esthétique, de la singularité de l’intéressé justifie cette association de moyens, avec à la clé la constitution d’une société en participation fondant la solidarité des parties face au déficit ou au bénéfice final de la production.

Cette constitution de société en participation est la base éthique qui vaut aussi bien entendu pour l’engagement possible de SMAC dans des coproductions.

Mais le partenariat subventionné - privé peut aussi prendre la forme de préachats qui permettent de boucler un budget de production porté par un producteur de spectacles privé.

Et ce qui vaut ici pour les musiques actuelles vaut aussi pour les autres genres de spectacles que produisent certains adhérents du Prodiss qu’il s’agisse de spectacles chorégraphiques, clownesques, circassiens ou encore de One man shows.

Lou Reed, auteur compositeur interprète du Velvet Underground ne s’est il pas produit à l’Odéon ? François Morel, Jacques Bonnaffé, Ariane Ascaride ne sont-ils pas, avec leurs Seul en Scène, des habitués des scènes nationales, la Cour d’Honneur du Palais des Papes n’a-t-elle pas fait place à ceux de Vittorio Gassman, d’Isabelle Huppert ou d’Amos Gitai ?

Les convergences se font plus nettes à mesure que les difficultés économiques s’étendent à l’ensemble du spectacle vivant et s’intensifient.

Les carrières de musiciens et chanteurs sont certes d’abord le fait de leur talent mais aussi le fruit du travail d’un producteur efficace, d’un diffuseur qui leur ont permis de finaliser un projet de concert ou d’album, ont assuré sa promotion auprès des critiques et des médias et ont fait qu’il rencontre un public.

Même si de nombreux groupes s’auto produisent et « s’auto diffusent », une grande partie d’entre eux ne se chargent pas « de l’intendance ».

« On » le fait pour eux.

Les compagnies de théâtre, de danse, de cirque, les ensembles, qui sont en France des milliers se sont débrouillés, (combien de fois entend t’on de leur part l’épuisement qui est leur dans les tâches administratives, dans la constitution des dossiers de demandes de subvention par exemple, au détriment du travail artistique) pour tout assurer en interne, avec pour les plus à l’aise d’entre elles et d’entre eux, l’embauche d’un administrateur de production, d’un chargé de diffusion ou le recours à des prestations extérieures.

Certes, ce sont toujours bien les artistes qui sollicitent l’obtention des subventions publiques ou celles consenties par les sociétés civiles, celles-ci étant accordées en fonction de la qualité des créations ou productions existantes et l’intérêt du projet défendu.

Mais les subventions ne suffisent pas. Et de moins en moins, et la complexité du bouclage des productions ne cesse de croître.

La forte tendance à l’émiettement des parts de coproduction consenties par les directions d’établissements subventionnés est indéniable, sauf quand il s’agit de ces « valeurs sûres », souvent de jeunes fulgurances qui ont récemment triomphé à Avignon, dont le spectacle a été repris par de grandes scènes au cours de la saison et sont cajolées par la presse.

Car il n’y a pas que dans la musique que la défense de la diversité est un âpre combat tant la propension à la concentration des moyens de production est forte.

Le star système, à un moindre degré, sévit aussi dans le subventionné, doublé des positions acquises, effet pervers de l’institutionnalisation.

La production exécutive ou déléguée des spectacles de compagnies dramatiques, chorégraphiques, circassiennes, d’ensembles de musique dite savante est de plus en plus assurée, et c’est un phénomène récent, par un bureau de production qui bataille pour rechercher des coproducteurs, des niches budgétaires inexplorées, reçoit les subventions en lieu et place, assure la trésorerie, prépare et conclut les contrats de travail…

Le bureau de production dont nous pouvons dire que ce métier n’existait pas voici une décennie dans le paysage des compagnies subventionnées n’est-il pas en train de devenir le pendant du producteur de musiques actuelles ?

Le paradoxe que relève Jackie Marchand dans son rapport déjà cité, c’est que lorsque la production exécutive d’un spectacle subventionné est assurée par un bureau de production qui lui est d’essence privée lucrative, la représentation de ce spectacle est assujettie à la TSA/ASTP, tandis que l’équipe, l’œuvre, le projet artistique n’ont rien à voir avec le théâtre privé parisien.

Ce brouillage asymétrique des lignes constitue un argument supplémentaire en faveur de la « maison commune » chère au Prodiss et dont nous esquisserons-ci après la possible silhouette.

Lorsqu’un de ses adhérents produit le spectacle d’une compagnie de danse qui a reçu des subsides publics pour ses projets, ou des clowns célèbres qui naviguent dans tous les réseaux de diffusion, ne fait-il pas un travail pour le moins cousin de celui d’un bureau de production théâtrale ?

La généralisation de cette fonction de production exécutive (ou déléguée) pose aussi la question de la reconnaissance du producteur de spectacle vivant, en tant que titulaire d’un droit voisin du droit d’auteur (au même titre que celui reconnu au producteur de toute œuvre enregistrée, musicale, cinématographique ou audiovisuelle) mais aussi pour la très grande majorité de ces producteurs, de celle du rôle qui est le leur dans la découverte de nouveaux talents, de nouvelles esthétiques, dans la défense de la diversité proposée au public, dans la vitalité du secteur du spectacle vivant.

Plus un artiste est de notoriété assurée, « bancable » comme le dit si bien ce piètre franglais, et plus la production de ses enregistrements, de ses tournées n’est affaire que de business, de logistique et de juristes.

Quand bien même le regroupement 360° des métiers au sein d’une même grande entreprise, ou d’une de ses filiales, phénomène récent constaté dans la filière musicale à l’occasion de la mise en crise de son organisation traditionnelle, n’exclut pas d’élargir et de renouveler son « catalogue » en pariant sur des artistes encore inconnus, il demeure que cette entreprise ne peut s’écarter d’une logique de concentration qui est son ADN.

Parier sur un inconnu, pour cette nouvelle sorte d’entreprises productrices de spectacle vivant (et de diffuseurs via des salles ou des marques tout récemment acquises ; cf. la stratégie de Fimalac, de Vivendi ou encore de Matthieu Pigasse) c’est escompter qu’il sera la tête d’affiche qu’on saura rapidement imposer à coups de marketing agressif et de passages par les plateaux de télé.

Et tant pis pour lui si ce succès escompté n’est pas au rendez vous. Tant d’autres attendent leur tour.

Ce sont bien aujourd’hui, dans l’ensemble du spectre du spectacle vivant, les producteurs et diffuseurs à la tête de PME/TPE, qui, avec leur fragilité économique et par passion, expérience, solidité de jugement artistique, intuition, conviction prennent le vrai risque artistique parce que financier dont a besoin une démocratie avancée.

Les pouvoirs publics doivent en prendre acte.

Arrêtons nous un instant sur la mission de service public que constitue l’action culturelle territoriale qui vise en premier lieu les populations éloignées de la culture.

En recourant notamment à l’éducation artistique à l’école et au collège.

Les SMAC sont investies de cette mission. Comme tous les labels subventionnés. Nombre de festivals de musique aussi, en amont, pendant, en aval de la manifestation.

Smac et festivals accueillent en résidence, des auteurs, compositeurs, interprètes qui relèvent de la sphère des variétés.

Qui, par inscription au cahier des charges de la résidence et contre rémunération, mènent des ateliers avec des enfants, des adolescents, des praticiens amateurs.

Mais ces artistes de variété qui par exemple font composer des chansons à des écoliers dans un territoire rural ou périurbain ne sont pas tombés du ciel.

Ils sont là parce que leur talent est défendu par un producteur privé et souvent un diffuseur qui l’est tout autant.

L’éducation à la musique populaire contemporaine n’est-elle pas aussi essentielle et attractive que celle à l’art dramatique, à la danse ou à la musique classique ?

On voit bien que pour ce qui est des musiques dites actuelles, cette mission de service public ne peut se passer du rôle du producteur et de diffuseur d’artistes.

Les éléments de convergence ne manquent donc pas et on peut dire qu’ils vont croissant.

Rendre plus évidente la convergence par l’analyse économique mais pas seulement.

On a coutume de dire que le ministère de la culture finance ce qui est déficitaire.

Derrière ce truisme surgit la question de l’identification de ce qui n’est pas déficitaire.

Les musiques actuelles ne seraient donc pas déficitaires par nature puisqu’elles ne relèvent pas de la subvention (même si elles disposent d’un impôt affecté dont le rendement dépend du volume de leur public effectif) tandis que le spectacle de théâtre dramatique, lyrique ou de danse, le serait.

Un producteur peut prendre le risque d’un spectacle musical parce qu’il peut escompter du succès non seulement d’équilibrer les dépenses de sa production mais d’engranger des bénéfices.

Même quand il s’agit d’un spectacle de moindre notoriété diffusé dans un réseau de petites salles malgré l’étroitesse des concours escomptables du CNV ou des sociétés civiles.

Un spectacle de théâtre dramatique, lyrique ou de danse quelle que soit sa fréquentation ne le pourrait qu’à la condition de prix de place insupportable pour une majorité de spectateurs ou de jauges considérables, sans rapport avec celles usuellement constatées.

Il y a à pousser loin l’étude de la réalité économique de chacun de ces domaines.

Que prend-on en compte dans le calcul du coût de production d’un spectacle dramatique, lyrique ou chorégraphique ou dans celui d’un spectacle musical ?

Combien de temps répète-t-on en moyenne ? Rémunère-t-on les artistes et les techniciens pour l’intégralité des répétitions d’un spectacle musical comme on se devrait de le faire (du moins le devrait-on, nombre de compagnies n’en ayant pas, bien que subventionnées, les moyens) lors de la création ou la reprise d’un spectacle dramatique, lyrique ou chorégraphique ?

Toutes choses égales par ailleurs, si l’on intègre par exemple les coûts incontournables de promotion sensiblement plus élevés que pour un spectacle dramatique par exemple, et de plus en plus élevés à la charge de son producteur, depuis que les producteurs de phonogrammes n’assurent plus le « Tour Office », si l’on intègre aussi la rémunération des temps de répétition avec interprètes et techniciens, apporte t’on la preuve que le spectacle musical n’est décidément pas logé (dès lors qu’il ne s’agit pas d’artistes confirmés dont la diffusion relève des salles de grande capacité, des stades ou de gros festivals de plein air encore que ceux-ci peuvent prendre de magistraux bouillons) à la même enseigne que les autres formes de spectacle?

A l’évidence cette preuve n’est pas apportée.

Seulement voilà, faute de moyens disponibles, la puissance publique, toutes composantes additionnées peine déjà à répondre aux besoins des formes de spectacle plus anciennes devenues structurellement déficitaires, on songe ici tout particulièrement aux orchestres, aux chœurs et ballets des maisons d’opéra dont les titulaires sont assurés de leur rémunération pour la totalité de leurs services… Puisqu’ils sont permanents.

Comment, dès lors, pourrait-elle prendre toute la mesure de l’ampleur de la crise, de la mutation que connaît la filière musicale et y apporter réponse budgétaire à hauteur de la situation ?

Jusque dans les années 50, les gens de théâtre dirigeaient des établissements ou des officines de tournées privés.

Jusque là, l’indépendance économique était le gage de la liberté artistique et critique.

Et lorsque Jean Zay en 1936 propose à Charles Dullin de lui confier la mission de concevoir une décentralisation dramatique, celui-ci ne l’accepte qu’à la condition qu’elle se conçoive et s’exerce sans subvention de l’Etat.

En retour, il suffit aussi de lire le cahier des charges qui est celui de Jean Vilar, concessionnaire du théâtre national de Chaillot, propriété de l’Etat et financé chichement par celui ci, pour voir que tous les risques d’exploitation sont alors, en 1951, comme c’était le cas en 1920 lors de sa création et de sa concession à Firmin Gémier, à la charge de l’artiste directeur, responsable d’un éventuel déficit sur ses deniers propres, pour l’éventualité duquel il a dû honorer au préalable la versement d’une importante caution.

Les temps ont bien changé.

Il y a matière à une recherche comparative menée par des économistes du spectacle quant à l’impact du renchérissement des coûts composante par composante du spectacle vivant.

Apprécié par exemple sur la décennie 2006-2015.

La posture de stricte préservation aussi jalouse qu’égoïste des acquis, le gros dos en attendant que l’orage passe, (et qu’importe tous ceux qui n’auront pas survécu à son passage) peut être efficacement contrebattue par la mise en exergue des convergences structurelles et tendancielles entre l’économie du spectacle musical « de variété » et celle du spectacle dramatique, lyrique, musical classique, contemporain ou chorégraphique.

Mais l’affirmation des convergences ne doit pas se limiter à la convergence des difficultés économiques et financières.

La production et la promotion de projets d’artistes (ils ne sont ni du public, ni du privé par nature !) peuvent être assumées en commun, au travers de sociétés en participation par des directeurs d’établissements subventionnés et des entrepreneurs privés.

L’un et l’autre ont comme cœur de métier d’être des découvreurs de talents.

Les projets sont de surcroît de moins en moins disciplinairement classables, sont de plus en plus indisciplinés, associant, image, virtuel, numérique, jeu dramatique, chant, musique.

La recommandation de Jackie Marchand au terme du rapport précédemment cité, « de collaborations durables sur la base d’une même exigence artistique et de la même volonté de s’adresser au plus grand nombre de spectateurs » constituées autour de projets produits et diffusés en commun, gérés conjointement de bout en bout, ne vaut évidemment pas que dans la perspective d’un rapprochement entre théâtre « public » et théâtre représenté par l’ASTP.

Les adhérents du Prodiss dont certains produisent des spectacles d’artistes ayant exercé des responsabilités dans le secteur subventionné, sont bien placés pour initier ce type de collaborations, avec des institutions, avec des bureaux de production accompagnant des équipes artistiques subventionnées.

La musique au théâtre est, par exemple une question peu réfléchie.

Nombreux sont les metteurs en scène qui font appel à des auteurs compositeurs du champ des variétés. Les œuvres ainsi produites, ne peuvent-elles être déployées pour un spectacle musical coproduit entre les producteurs du spectacle dramatique et un producteur de spectacle musical ?

Le spectacle de tel ou telle chorégraphe ne peut-il être coproduit par des professionnels « du public » et « du privé » qui défendent ce, cette même artiste ?

C’est autrement motivant comme perspective de coopération que ne l’est la collaboration instituée et critiquable, au regard de la mission de service public, entre La Comédie Française et Atelier Théâtre Actuel, celle-ci confiant à celui-là, contractuellement, le soin de ses tournées (La CF apporte le plateau artistique, ATA assume le reste) parce que l’accord d’entreprise de la première fait que projeter de partir en tournée avec son équipe technique, en grand déplacement est ruiné par le coût prohibitif engendré.

Et cela fait des décennies, qu’administrateur après administrateur, la situation demeure inchangée…

La convergence est encore et hélas soulignée par la menace terroriste qui renchérit considérablement le coût de la sécurité des lieux et manifestations accueillant du public en même temps que celui si s’est fortement contracté après les attentats de novembre dernier.

Nous ne reviendrons pas sur les mesures d’urgence qui ont été débloquées ni sur la gestion de celles-ci.

Mais le danger étant durablement inscrit dans le quotidien de notre pays et de nos villes, dans celui de nos théâtres et de nos festivals, la question de son traitement permanent ne peut que rapprocher les réseaux de production et de diffusion du spectacle vivant.

La question du financement du spectacle vivant est aujourd’hui globalement posée dès lors qu’on entend défendre la diversité, l’insolite, le rare, les césures esthétiques, la possibilité de sans cesse débusquer et défendre de nouveaux talents. Dès lors qu’on entend aussi faire avancer l’équité territoriale dans l’accès au spectacle vivant et, à partir de sa fréquentation, faire éducation à l’art et par l’art ; qu’on entend tout autant faire avancer la démocratie, en garantissant l’exercice des droits culturels, non plus seulement affirmés par la déclaration de Fribourg ou repris par l’UNESCO, mais désormais inscrits dans la loi de la République (Loi création, architecture et patrimoine).

Et qu’on attend de la puissance publique une action efficace en faveur des disciplines et des filières artistiques peu prises en compte par elle du moins budgétairement, pour la raison essentielle de leur récente reconnaissance ou de leur appartenance à un modèle économique qui fut durant des décennies autosuffisant.

La ministre vient d’annoncer des mesures nouvelles pour les arts du cirque. Un peu moins d’un million d’euros pour 2017. On s’en réjouira. Mais quand le communiqué officiel précise que ce petit million représente une augmentation de 7% des moyens attribués à ce secteur du spectacle, le sourire se fait plus amer.

Ce ne sont donc qu’à peine 14 millions que le ministère de la culture consacre à ces arts en plein essor qui comptent des centaines de compagnies et reçoivent la ferveur de publics de plus en plus divers et nombreux…

Quand ce sont environ 700 millions que se partagent établissements publics, lieux et organismes labellisés, équipes artistiques subventionnées dédiés au théâtre, aux musiques savantes, à l’opéra et plus modestement à la danse contemporaine.

On insistera donc ici sur le caractère global de la question.

Arrêtons nous d’abord sur l’ensemble du spectacle vivant subventionné.

J’ai dans un article qui n’a pas été contredit, et disponible sur mon blog Médiapart, comparé les lois de finances de 2006 et de 2015, s’agissant du moins des crédits attribués par l’Etat au spectacle vivant sur cette dernière décennie.

J’ai fait le constat que sur cette période, les moyens étaient demeurés invariants en masse, en euros constants, inflation prise en compte.

Et pourtant la majorité des établissements relevant des labels nationaux n’ont pas connu de réévaluation de leur dotation depuis de nombreuses années, celle-ci s’étant mécaniquement érodée de 13,5% sur ces dix dernières années (réf Insee) et de sans doute près de 20% en quinze ans.

C’est évidemment le disponible artistique qui est le plus impacté par cette dévaluation.

Précisément le nombre et le montant unitaire des contrats de cession, des parts de coproduction, tandis que dans le même temps les dépenses de fonctionnement ont cru sous le renchérissement de l’énergie, de la maintenance et autres contrats d’entretien, du taux de TVA, de la masse salariale sous l’effet de mesures collectives et individuelles obligeant ces mêmes établissements à accroître leurs recettes propres avec pour corollaire moins de prise de risque artistique, plus d’attention à répondre au goût du public qu’à l’inciter à la découverte.

Faut remplir, et pour remplir il ne faut pas dérouter, risquer de décevoir. Et la concentration sur les valeurs sûres de la scène aboutit à une uniformisation des programmations de ville en ville.

C’est le même phénomène de mise à mal de la diversité que celui constaté dans l’application des quotas de chanson française par les stations de radio, obsédées qu’elles sont par l’audimat, le même aussi que celui dénoncé par le Prodiss devant la mise en péril de nombreuses PME/TPE productrices de spectacle par l’effet de dominos de l’effondrement de l’industrie discographique.

Aujourd’hui qu’il s’agisse d’un établissement relevant d’un label national ou d’un théâtre du réseau des scènes publiques (le nom que se sont donné les théâtres de villes), le ratio entre charges de fonctionnement et disponible artistique est en moyenne de 70% pour les premières et de 30% du budget global pour les seconds.

Il était plus près de 65/35 voici 10 ans.

Dans le même temps, la subvention moyenne servie à une compagnie conventionnée, à une SMAC, à une scène conventionnée… a diminué très sensiblement (pour disposer des chiffres clé se reporter à « Le financement du spectacle vivant », sur Marguerin-jean-françois/Blog/Médiapart.).

Parce qu’en une décennie il a fallu aider plus de compagnies afin de concilier l’accompagnement sur la durée de parcours artistiques et le soutien aux émergences, admettre plus de théâtres de ville dans le réseau des scènes conventionnées, délivrer le label SMAC et les moyens qui vont avec à plus de lieux musicaux…

A l’exception de quelques phares, les équipes artistiques indépendantes ont vu en 10 ans se raréfier les coproducteurs, se contracter les parts de coproduction en même temps que les crédits qui leur étaient alloués directement tandis que progressaient leurs charges.

Si l’objectif politique indépassable devait demeurer la préservation globale des moyens alors il faut admettre, et le dire clairement, qu’elle ne suffit pas à répondre aux besoins d’un système inflationniste par nature que constitue le réseau du spectacle vivant subventionné et donc mobiliser de nouvelles ressources en sa faveur.

D’ailleurs la présentation du Projet de Loi de Finances pour 2017 n’en prend elle pas acte ?

Revenons maintenant à la filière musicale

C’est la « révolution » Yéyé (l’appellation est d’Edgar Morin dans une tribune qu’il signe dans le Monde en 1963 après le concert monstre place de la Nation organisé par Daniel Filipacchi et Salut les Copains) qui dans les années 60, avec l’invention du transistor et surtout du tourne disques bon marché (Teppaz !), va sonner l’heure d’une industrie du disque prospère qui recoure à la promotion de masse (notamment radiophonique), au marketing, aux tournées de grands concerts pour le bonheur de milliers de fans dans l’hexagone et au-delà des frontières.

Comme c’est déjà le cas, depuis le milieu des années 50, aux Etats-Unis, avec Jerry Lee Lewis, Chuck Berry et bien sûr Elvis Presley. Et avec eux la déferlante Rock n’ roll.

Pour autant le phénomène, très générationnel (c’est d’une certaine façon aussi la naissance de « l’adolescence » et avec elle, l’identification d’un fabuleux marché qu’est celui des jeunes, favorisé part la pratique jusqu’alors ignorée de l’argent de poche) est tenu à l’écart de toute considération d’ordre culturel par les pouvoirs publics.

Mais pas par les sociologues, tel Edgar Morin qui voit là une bascule très puissante de la société française, le marqueur identitaire d’une jeunesse tout entière, l’esquisse d’un avenir. Le Yéyé, le twist, mais aussi le rock n’ roll.

Mai 68 n’est plus très loin.

Nous l’avons dit, il faudra attendre les années Lang, avec le recul du temps et l’évidence d’un rendez vous totalement manqué avec la « génération rock », la vitalité du Hip Hop, du Rap, du Slam, expressions urbaines, mais aussi de la Soul et du Reggae, de l’existence d’une secteur économique puissant, divers et divisé qu’on nomme aujourd’hui la filière musicale, pour qu’une prise en considération par le ministère de la culture advienne qui finira par adopter, pour les désigner, le terme rassembleur de musiques actuelles.

L’expression mérite attention. Parce qu’elle est le marqueur d’un changement de posture de la part de l’« Etat esthète » (cf. Philippe Urfalino , « l’Invention de la Politique Culturelle » publié à La Documentation Française) advenu avec Malraux.

Cette posture est celle précisément de la non-intervention esthétique.

Il y a une actualité musicale dans laquelle se reconnaît toute une jeunesse. On le constate, on ne cherche pas à porter sur elle un jugement de valeur. On ne sait s’il s’agira d’un phénomène éphémère ou s’il entrera dans l’Histoire. On cherche à accompagner avec justesse sa vitalité. Un encouragement, proche d’un laisser faire bienveillant, à un marché certes dominé par des majors du disque mais grandement diversifié grâce à la vitalité d’une myriade de producteurs indépendants.

On est face à un « phénomène de société » qui ne vient pas bousculer les fondamentaux de la jeune politique culturelle. On lui aménage une place en son sein, on régule, on se fait protecteur de droits avec le développement de la copie privée face aux moyens d’enregistrement domestiques et de la diffusion musicale d’ambiance…

Cette posture nouvelle (à mi-chemin entre ignorance et interventionnisme) prend le contre-pied de la démocratisation de l’accès à un corpus, jugé essentiel à la construction du goût et du jugement, fondement politique de l’intervention publique en matière de culture.

Elle constate des pratiques qu’il faut encourager par des mesures ciblées, réguler pour favoriser la diversité, elle accompagne la prospérité d’une filière industrielle française et de ses parts de marché.

Il y a des musiques du moment, elles passeront ou perdureront, l’Etat en prend acte en considérant que c’est l’affaire des artistes dans leur rapport à la société, d’une filière musicale de production, de promotion et de diffusion de phonogrammes et de concerts et bien entendu celle du public.

La puissance publique se cantonne à un rôle de facilitateur en quelque sorte, en accompagnant l’auto organisation de la profession (Fonds de soutien), en lançant des programmes de locaux de répétition, de salles à grande capacité, en atténuant par son financement, avec le concours des collectivités locales, les risques pris pas les festivals découvreurs de talents.

Elle n’intervient pas sur les contenus, sur le jugement, sur le goût. De la même façon qu’elle agit avec l’industrie et l’art cinématographiques depuis la Libération.

Cette attitude à l’égard des musiques de variétés (et de jazz) est le signe tangible d’une volonté de faire œuvre de démocratie culturelle et non plus seulement de démocratisation de l’accès à un patrimoine esthétique. Avec le constat d’une offre privée efficace là où l’offre publique le serait sans doute moins, d’un écosystème solvable dans son ensemble.

Ce rappel n’est pas inutile pour mieux comprendre la différence de traitement entre champs disciplinaires. Qu’il convient aussi de rapprocher avec le fait que le théâtre par exemple relevait encore d’une économie autosuffisante voici guère plus d’un demi siècle.

L’arrivée du numérique, du téléchargement encore très largement illégal, de l’achat de musique en ligne, qui sonnent le glas d’une distribution contrôlée et maîtrisée de bout en bout par les producteurs et les ayants-droit a totalement bouleversé la donne.

Les perturbations induites, peut-être la fin programmée du producteur de musique enregistrée qui entraîne en cascade, le redéploiement d’activité de ceux qui le peuvent vers d’autres métiers (la production de spectacles en premier. L’exemple du rachat déjà en 2008 de Camus et Camus par Warner Musique compte parmi les plus spectaculaires sans oublier les prises de contrôle de salles parisiennes par des groupes tels que Fimalac déjà cité mais aussi Vente privée ou Lagardère), la concentration verticale, la destruction de la part la plus fragile de la production indépendante privée de la visibilité qui lui est nécessaire, sont innombrables.

C’est çà aussi« l’Ouragan permanent » Schumpeterien.

La puissance publique, consciente de l’inéluctabilité des conséquences de la mutation en cours, de son ampleur, des limites au volontarisme économique, confrontée aussi aux règles européennes en la matière, sachant ses contraintes budgétaires se comporte tout autrement que si Le Louvre ou Versailles, qui sont de SA responsabilité en matière d’offre culturelle, brûlaient.

Pour la filière musicale, la DGMIC est là qui n’en peut mais, l’IFCIC n’est là que pour soutenir des projets risqués mais viables à priori, le CNV a les capacités d’une navigation par temps calme.

Les Sofica dédiées à la musique peinent à voir le jour tandis que la diversité musicale est menacée.

Les données chiffrées qui permettent de mesurer l’amplitude de la mutation en cours et sont récapitulés ci après ont été collectées à l’occasion de l’élaboration du projet de Centre National de la Musique en 2012, ensuite mis à mal tant pour des raisons conjoncturelles (budget 2013 catastrophique) que par des résistances fortes en provenance de l’administration culturelle soucieuse de ses prérogatives et de son devenir, de dirigeants de certaines SPRD attentifs à conserver le bénéfice de taxes particulièrement dynamiques, (Apple acquittant désormais de celle sur la copie) privée…

Elles sont assorties d’autres beaucoup plus récentes rassemblées en annexe.

Retenons :

- une baisse déjà de 50% des aides financières des maisons de disques à la promotion des tournées de spectacles musicaux répercutée intégralement dans les charges des producteurs de spectacles

- une contraction de 22% de la fréquentation des salles destinées aux artistes en développement entre 2006 et 2009

- en 2009, 10 tournées représentent à elles seules 50% des perceptions de la Sacem, en progression de 70% (!!) en 6 ans. En 2009, les spectacles réunissant plus de 1 500 spectateurs par représentation correspondent à 7% du total des représentations de spectacles musicaux, mais ils engrangent 51% de la fréquentation et 71% de la billetterie.

10% des déclarants SCCP et SPPF réalisent 90% des ventes.

- en 2010, les spectacles relevant du périmètre CNV ce sont 20,4 millions de spectateurs, 45000 représentations, 600 millions de billetterie, en diminution de 5% en regard de l’année précédente. En 2014, ce sont 746 millions de billetterie, pour 55436 représentations payantes : 60% des représentations payantes comptent moins de 200 entrées mais les 3% de représentations payantes ayant réuni plus de 3000 entrées concentrent 35% de la fréquentation et 45% de la billetterie.

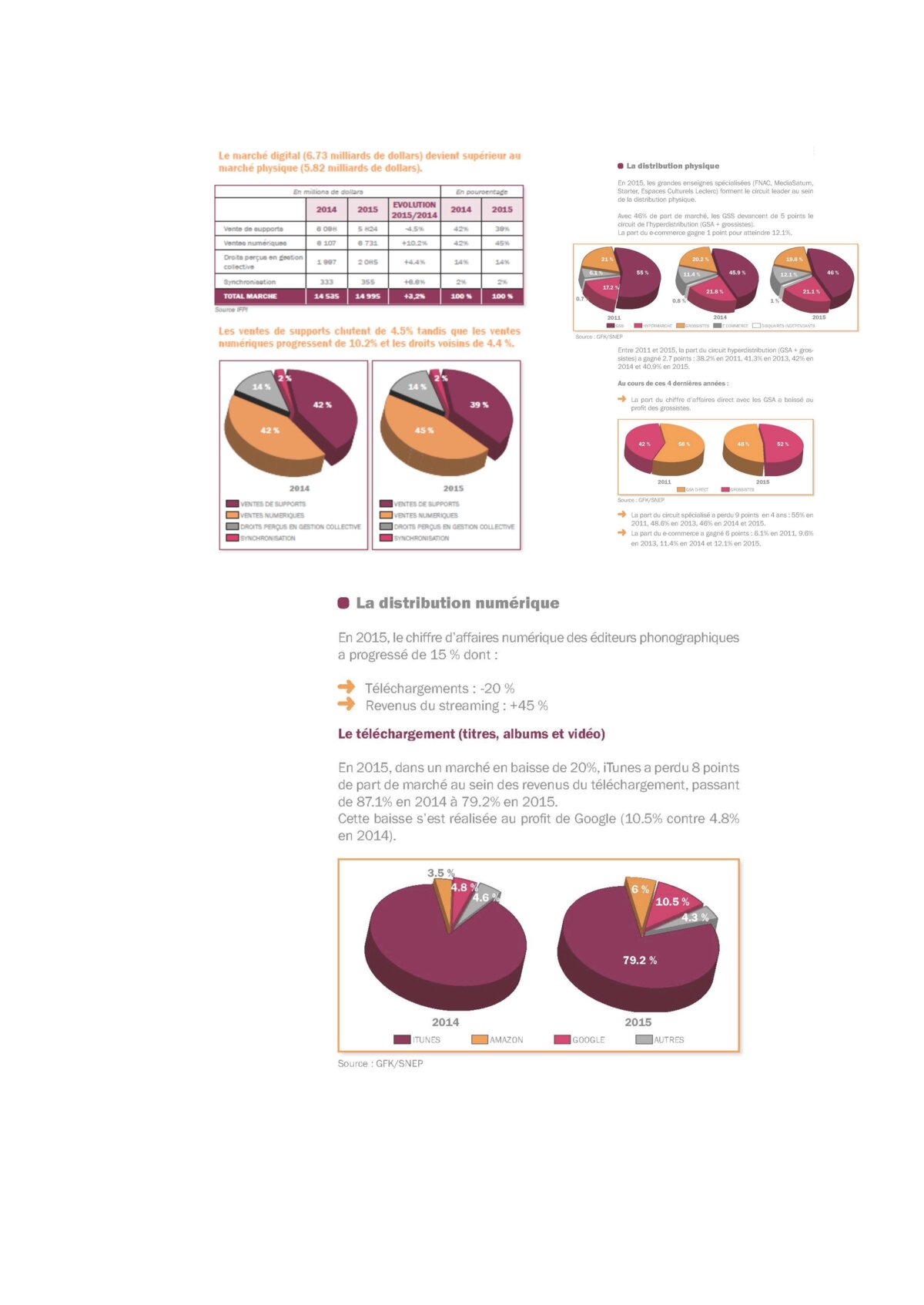

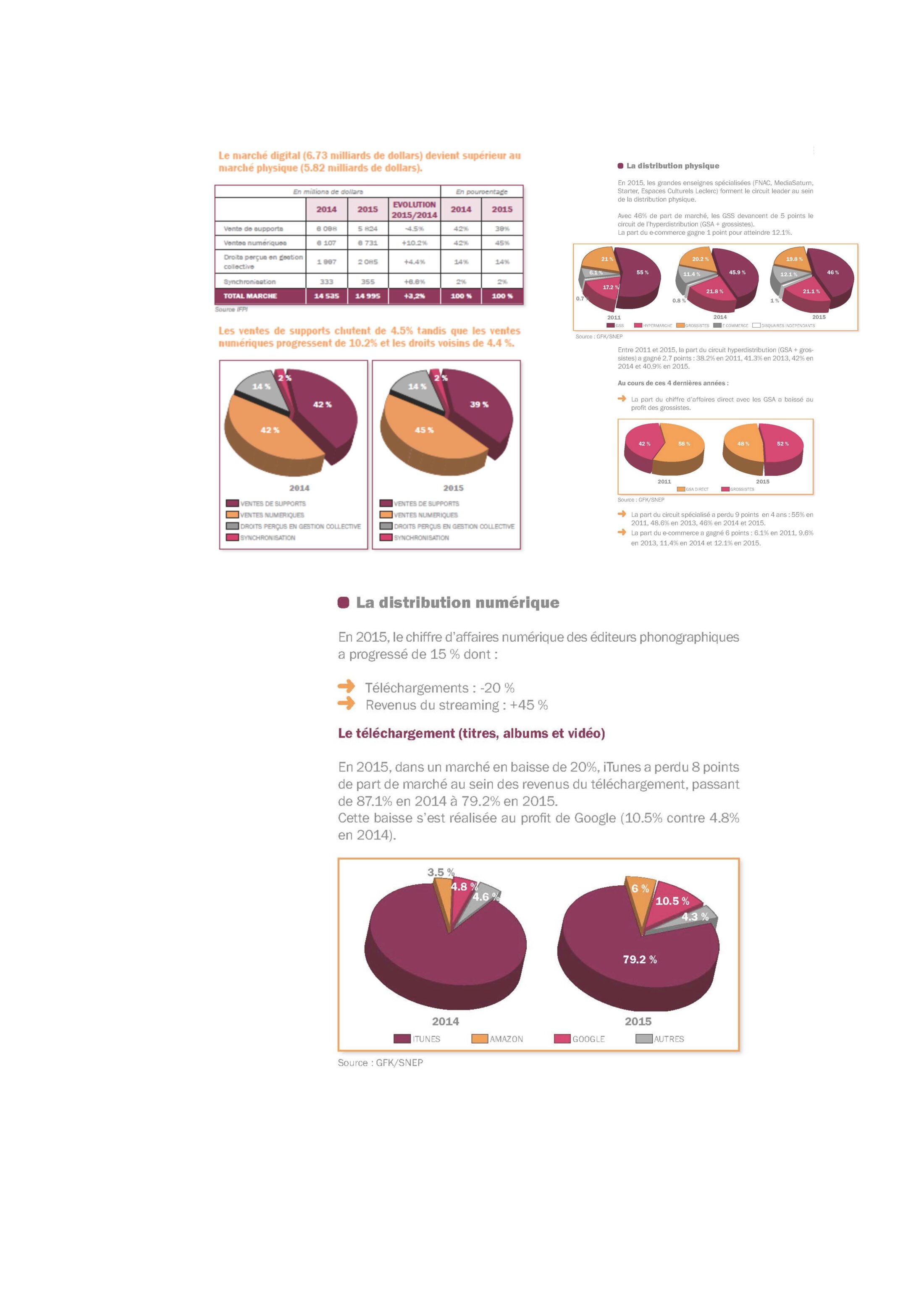

- le volume des ventes de disques au détail n’était plus que de 883 millions d’euros en 2010 quand il était de 1 953 en 2003, soit un effondrement de 55%. (vente de gros, 1 112 millions d’euros en 2002 ; 554 en 2010) : en 2015, les chiffres parlent encore (données UPFI) : 273,7 millions d’euros pour le seul marché physique ; et si le marché numérique a progressé, à 152,3 millions d’euros, notamment grâce aux services de streaming (avec un bond de plus de 14%), le marché a globalement dans notre pays encore subi un recul de 4,7% par rapport l’année 2014 (voir l’étude sur les chiffres 2016 portée en annexes.)

- la musique représentait, en 2006, 16% du chiffre d’affaires des industries culturelles. Elle n’en représente plus que 10% en 2010. Le taux de substitution lors du passage du physique au numérique n’est encore que de 14% cette même année)

- les maisons de disque n’emploient plus que 4 000 salariés en 2010 contre le double dix ans plus tôt.

- un album d’artiste en développement doit être vendu à 50 000 exemplaires pour atteindre le seuil de rentabilité. En 2010, 72 albums, dont 43 produits localement seulement l’ont atteint.

- L’économie du spectacle musical et de variétés en France c’est en 2010, 600 millions de recettes de billetterie, 40 000 représentations, 19 millions d’entrées payantes, 72 000 salariés.

Avec une croissance de 5% par an entre 2003 et 2009 et un tassement de même pourcentage en 2010 (cf. supra).

Celle de la production est un résultat net moyen de 2% du chiffre d’affaires. Elle correspond à 100 sociétés de production d’artistes français, 95% étant des PME, 350 artistes en développement produits chaque année.

- en 2011, on constate une réduction de 50% en cinq ans du nombre de nouveaux artistes dans les catalogues des producteurs. 1/3 des artistes « installés » dans le paysage artistique, ? de ceux que l’on considère comme confirmés connaissent des difficultés pour se produire en public. Plus de 200 tournées sont considérées comme menacées.

- en 2011 toujours, selon l’Observatoire de la Musique, les aides directes à la production phonographique ne représentent que 4% du chiffre d’affaires des producteurs.

Dans le même temps le taux de TVA très réduit de 2,2% appliqué à la billetterie des spectacles est remonté à 5,5% pour la billetterie de spectacles donnant lieu à consommation de boissons facultative. Ce qui est la pratique courante des concerts de musiques actuelles.

Le passage de la Taxe Professionnelle (TP) à la Contribution Economique Territoriale (CET) aboutit à une multiplication par dix de la taxe acquittée à ce titre par les spectacles musicaux et de variétés qui ne peuvent, à la différence des autres formes de spectacles, espérer en être exonérés.

Le dispositif « 0 charges » (sociales) décidé par le gouvernement pour les entreprises de moins de 10 salariés ne bénéficie qu’à certaines TPE, ce seuil étant très vite dépassé puisque les rémunérations des intermittents attachés à chaque production sont intégrées au calcul.

Qu’en est-il des aides directes apportées à la filière ?

Selon le rapport remis au Ministre par la mission Selles, Riester, Chamfort, Colling, Thonon, elles s’élevaient en 2010 à 73 millions d’euros.

41 allant au spectacle vivant, 27 aux musiques enregistrées, 5 en soutien à l’export et à la formation des artistes. 90% de ces aides résultent des mécanismes de redistribution internes à la filière, interventions de CNV et action culturelle des SPRD incluses.

Cette même mission évaluait les besoins de la filière en 2011 à 95 millions d’euros d’aides supplémentaires, soit plus qu’un doublement pour faire face aux urgences (7 pour la création et l’édition ; 40 pour la production de musique enregistrée, 23 pour le spectacle vivant, 20 pour la diffusion musicale sous toutes ses formes et déplore la dispersion des guichets).

Elle compare de façon tout à fait parlante les aides à la musique à celles dédiées au cinéma.

En 2010 , la consommation de cinéma en France aura produit un chiffre d’affaires de 2 234 millions d’euros et l’activité cinématographique aura bénéficié de 297 millions d’aides.

Celle de la musique (enregistrée sur supports matériels ou écoutée en streaming ou via un téléchargement ou partagée en spectateur de concert) aura donné lieu un CA de 1448 millions d’euros pour un total d’aides, on l’a dit, estimé à 73 millions.

13% d’aides pour le cinéma et l’image animée qui ne connaissent pas, et tant mieux, de difficultés conjoncturelles ou structurelles aigues ; 5% pour la musique en plein chambardement, avec une évidence à la clé : le producteur de musique assume seul ou presque le risque de son projet.

Qu’en est-il du CNV ?

Incontestablement il s’agit d’un organisme de grande qualité, efficace, réactif, impliquant fortement la profession au travers de sa dizaine de commissions.

S’agissant de ses capacités de soutien à la filière, le volume de ses interventions aura été en 2010 de 22 millions d’euros, dont 65% de droits de tirage et 35% d’aides sélectives et redistributives.

Ces mêmes interventions ont concerné 666 structures pour 1243 projets. Soit une aide moyenne, toutes catégories confondues de 17 700 euros.

On peut mesurer aussi au passage combien ce système est exposé aux aléas de la conjoncture.

Moins de spectateurs (pour risque terroriste par exemple) c’est non seulement moins de recettes pour les organisateurs, moins de contrats de cession à suivre ou négociés plus âprement mais c’est aussi moins de capacités contributives du CNV.

On présente en annexe une actualisation la plus complète possible de ces donnés afin d’observer si on a assisté au cours de ces cinq dernière années à une accélération de la destruction de valeur non compensée, à un tassement de celle-ci ou à une inversion de tendance pour ce qui est du spectacle musical et de variétés d’une part, de la musique enregistrée d’autre part. On s’attachera aussi à évaluer au travers d’exemples l’impact de la dématérialisation de l’accès à la musique enregistrée, sur les rémunérations des artistes et de leurs producteurs.