Agrandissement : Illustration 1

Rapport de mission à Mayotte

« La culture c’est tout ce que l’homme a inventé qui permet de rendre le monde vivable et la mort affrontable. » - Aimé Césaire (dialogue avec Maryse Condé)

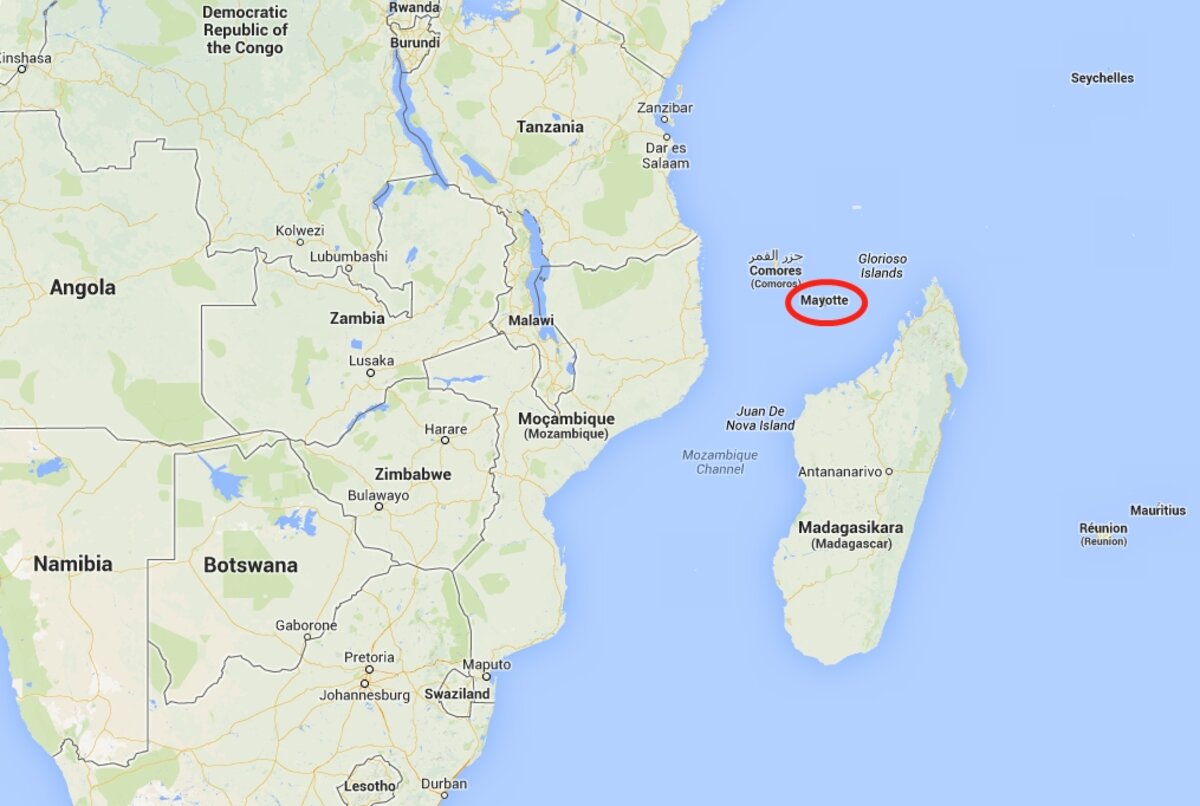

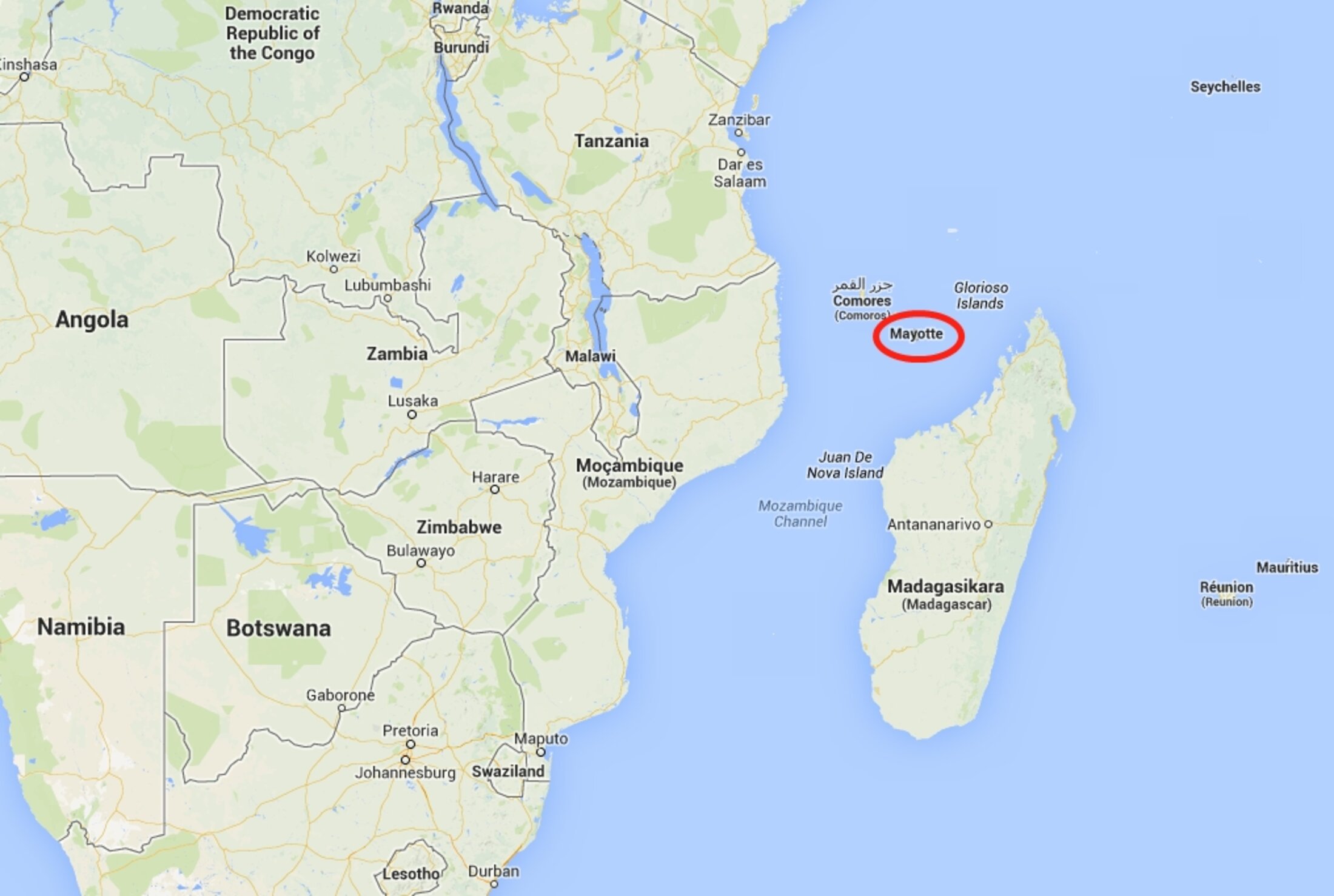

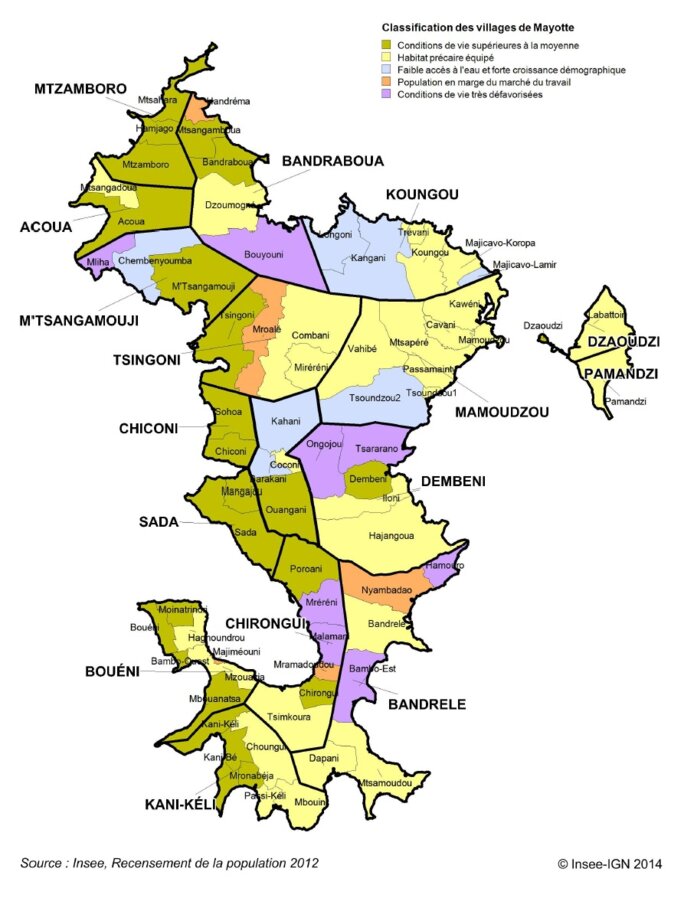

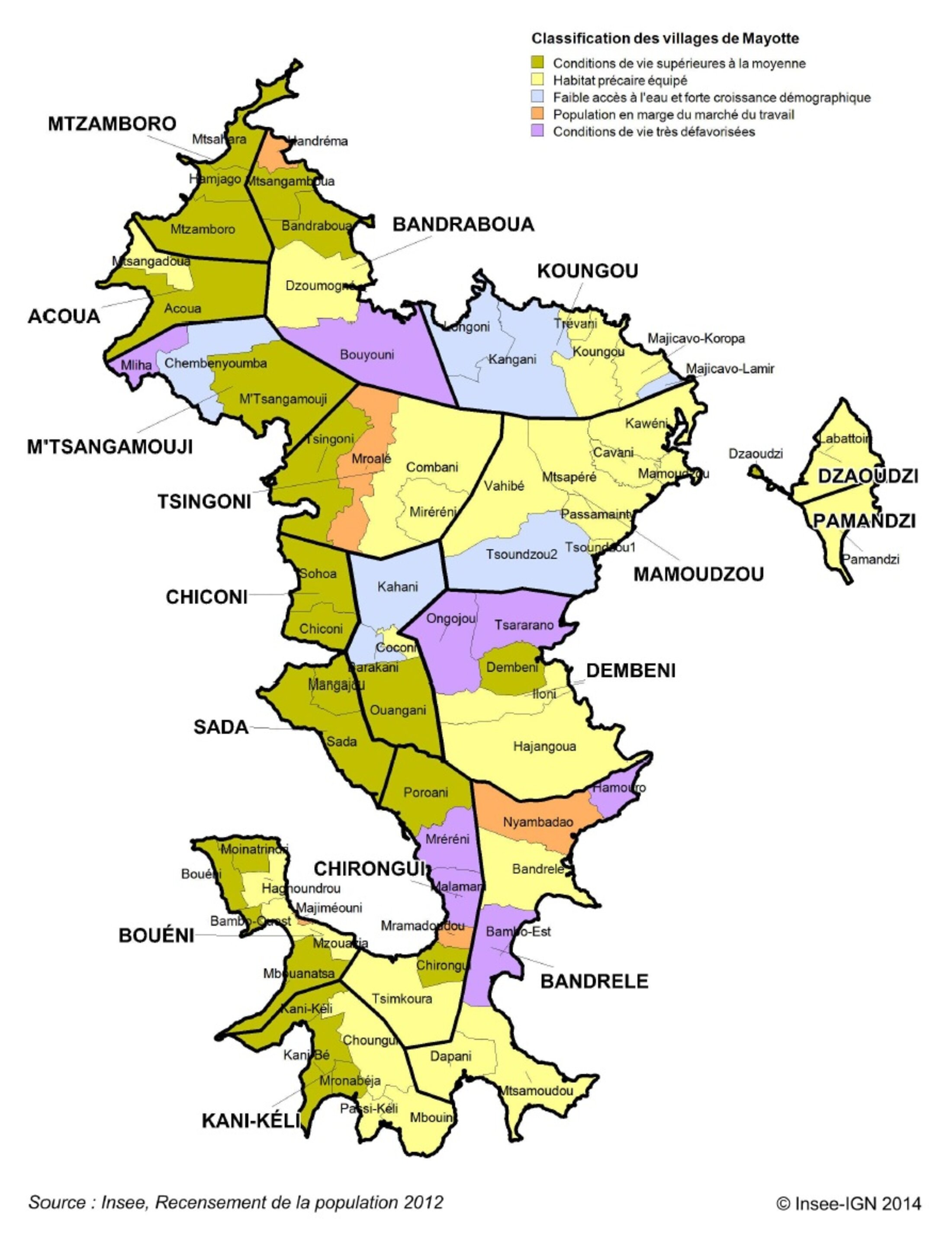

Cette mission est menée à la demande de la direction des affaires culturelles de la Préfecture et de celle du conseil départemental, quatre ans après la départementalisation (en gestation depuis 40ans, après une succession de statuts particuliers) et à la veille du regroupement des 17 communes de l’île en 5 intercommunalités prévu pour le début de l’année 2016.

Elle a pour objet le cadrage d’une politique culturelle qui prenne en compte la réalité sociale et socioculturelle de Mayotte aujourd’hui, territoire de moins de 400km2, détaché du reste de l’archipel des Comores depuis les scrutins d’autodétermination de 1975, confronté aux condamnations récurrentes de la communauté internationale, et de l’assemblée générale de l’ONU à cause de cette partition et de son maintien dans le giron français.

Mayotte, c’est la plus forte densité de population de la « France d’Outremer ».

Sa population a été multipliée par 10 en cinquante ans. Au moment de la partition en 1975 elle comptait 45000 mahorais. Aujourd’hui on estime la population réelle de Mayotte (au delà de celle recensée) à plus de 300 000 habitants du fait des arrivées massives de clandestins pour l’essentiel en provenance du reste des Comores via Anjouan, l’île de l’archipel la plus proche, distante de 70kms, mais aussi de Madagascar et marginalement d’Afrique de l’Est.

Depuis le visa appliqué aux ressortissants de la République Islamique des Comores, les expulsions vers Anjouan ne cessent de progresser d’année en année.

8 000 en 1998, 24 000 en 2014.

24 000 hommes et femmes quand dans le « reste » de la France métropolitaine et ultramarine ce sont 30 000 personnes qui font l’objet d’une mesure d’éloignement.

24000 c’est exactement le nombre de réfugiés que la France s’apprête à accueillir en 3 ans au terme des négociations européennes.

Ces expulsés laissent derrière eux des milliers d’enfants isolés, non expulsables jusqu’à leur majorité. On estime à 3500 le nombre actuel de ces enfants errants à Mayotte dont 80% ont moins de 12 ans et quelques centaines totalement isolés, la majorité ayant été plus ou moins recueillis par une famillesouvent elle-même en situation irrégulière. (Mais Dominique Baudis, alors Défenseur des Droits, évaluait, dans un rapport de 2013, à 6000 le nombre de ces enfants).

Et comme il rentre à Mayotte, chaque année plus d’hommes, de femmes et d’enfants qu’il n’y a d’expulsés…

On imagine les tensions que cette situation provoque mais aussi ses cohortes de drames. Des milliers de comoriens (hommes, femmes, enfants) périssent noyés dans le bras de mer qui sépare Mayotte d’Anjouan embarqués sur ces petites barcasses de pêche qu’on appelle ici les kwassas.

Pour les autorités comme l’opinion publique comoriennes, ce sont des comoriens qui sont empêchés, sauf au péril de leur vie, de circuler librement au sein de l’archipel comme ils l’ont fait jusqu’en 1995, année de l’instauration du visa.

Cette situation particulièrement douloureuse connaît son prolongement en métropole où vivent environ 200 000 comoriens. Marseille, avec 80 000 comoriens est la plus grande ville des Comores. Avec des communautés importantes à Bordeaux, Toulouse et dans de nombreuses autres villes.

Peu de temps après mon arrivée, j’ai assisté à une « conférence spectacle » portant sur les ravages que la Chimik, drogue de synthèse très dangereuse et qui circule ici, provoque dans une partie de la jeunesse mahoraise.

J’ai pu constater la peur que ces jeunes là, semble t’il totalement livrés à eux mêmes, hors tout respect d’un quelconque code social, provoquent chez les adultes, dans une société sunnite à l’islam très modéré.

Mayotte c’est 65% de jeunes de moins de 20 ans, la moitié de la population active renvoyée dans l’économie informelle, (le taux d’emploi des 15/64ans est ici de 29% contre 64% en métropole), un taux d’illettrisme record, 7 habitants sur 10 qui n’ont aucun diplôme, 60% de la population qui ne parlent pas ou peu le français, des minimas sociaux et des allocations familiales dérisoires.

A Mayotte le taux de natalité est de 41/°° quand il est en métropole de 12,3/°°.

En 2015 la maternité de l’hôpital aura probablement atteint le record de 9000 accouchements pratiqués dans l’année.

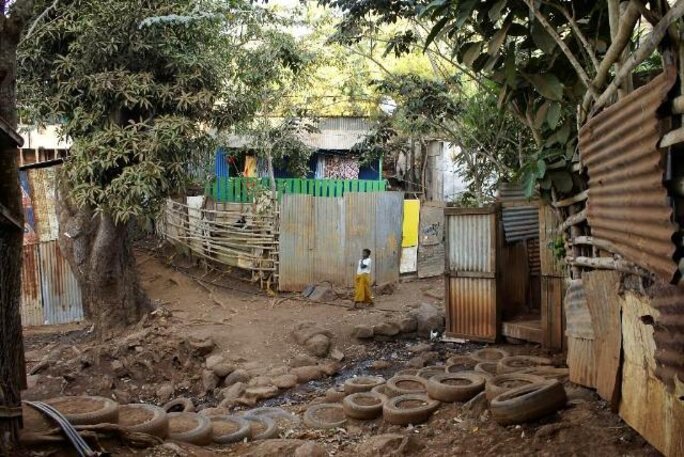

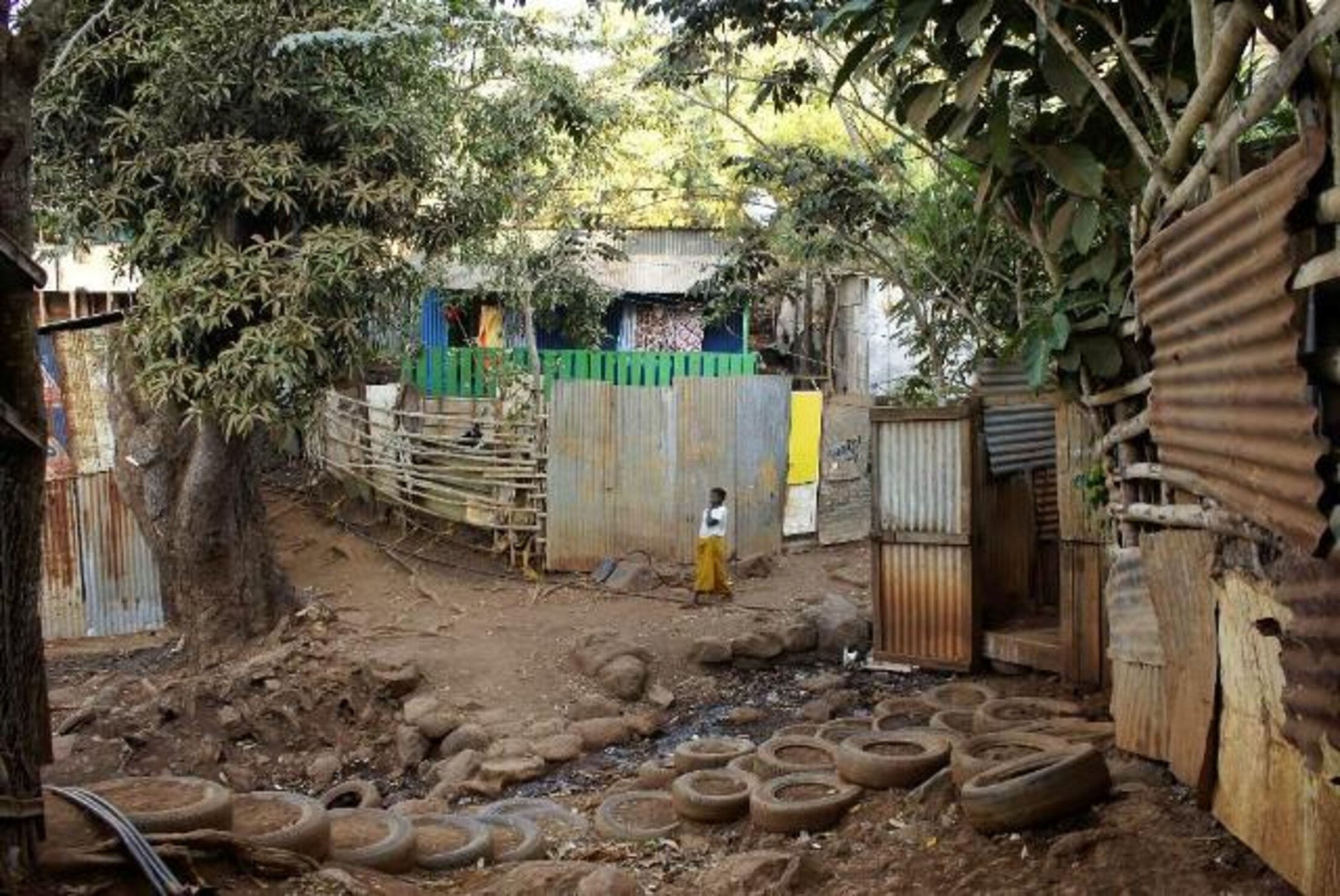

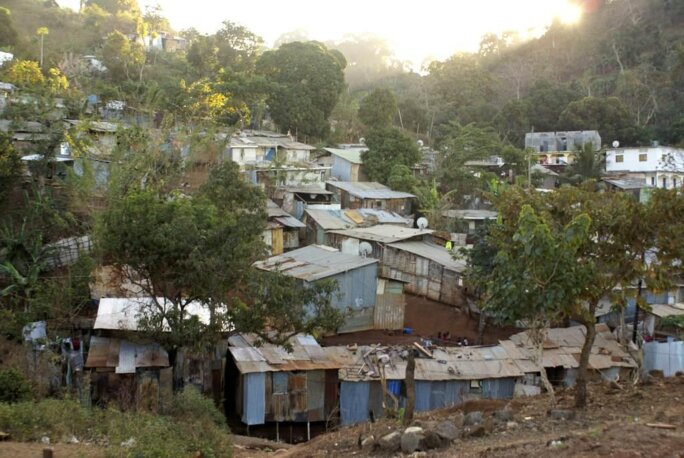

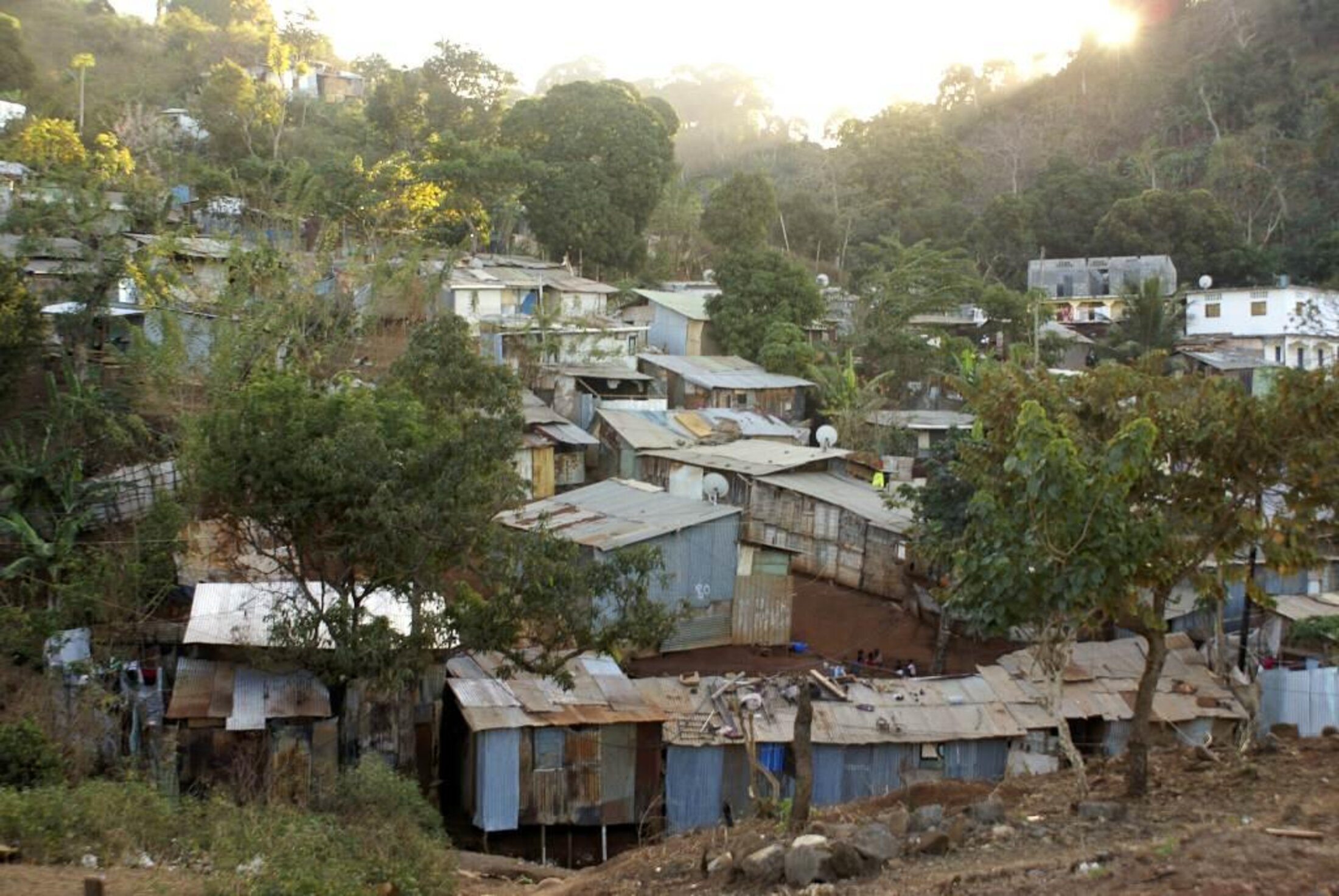

Prolifèrent ici les ensembles de bidonvilles qu’on appelle ici favellas, bien qu’en tôles, parce qu’ils poussent sur les pentes avec tous les risques que cela comporte pendant la saison des pluies.

Plus de 30% des logements sont en tôle.

Il faudrait aussi évoquer la chèreté de la vie dont les mécanismes sont bien connus autant que communs aux territoires ultramarins, à commencer par la part des importations archi prépondérante dans l’économie locale.

Très nombreux sont les agriculteurs qui, ici, ne peuvent vivre que de façon autarcique et de la vente en bord de route de quelques produits en surplus.

Comme l’écrit Soeuf Elbadawi, auteur comorien, à l’occasion de la disparition d’un des siens, péri en mer : « Les bombes à retardement ont ceci de perturbant qu’elles finissenttoujours par nous endormir au son des tik et tak d’une horloge en attente d’explosion ».

Mais mon arrivée à Mayotte c’aura été aussi, d’emblée, par une heureuse coïncidence calendaire, cette superbe découverte du Debaa, rituel féminin commun à au moins l’ensemble constitué par l’archipel.

Agrandissement : Illustration 3

Plus de cent confréries de femmes, la plupart créées à partir des madrassas (les écoles coraniques, lieux essentiels de sociabilité et de transmission) qui par la danse, le chant, la musique s’emparent depuis un demi siècle d’un répertoire de textes soufisétudiés à l’école coranique et l’interprètent en l’enrichissant de textes nouveaux écrits par leur « fundi » (le maître au féminin, la maître donc) chantés en arabe classique.

Ces confréries, (ces « consoeuries »), ces troupes, se rencontrent en toutes occasions, dans des grands rassemblements et constituent un art de vivre auxquelles ces femmes consacrent chaque jour de nombreuses heures. Mais comme elles habitent le même village, sont souvent parentes… Elles se rassemblent sans difficultés.Elles perpétuent un patrimoine qu’elles tiennent vivant. Un matrimoine plutôt.

La société sunnite aux Comores est matrilinéaire. Ce sont les femmes qui sont propriétaires des maisons et des terres nourricières et qui les transmettent à leurs filles(au sens de la famille élargie).

Bref, un « spectacle » magnifique,émouvant par sa douceur, sa puissance et sa grâce, envoûtant, aux antipodes de toute folklorisation, parce qu’expression en permanente évolution.

Agrandissement : Illustration 4

Certaines troupes commencent depuis quelques années à tourner à l’étranger, (l’une d’elles a été acclamée au festival des Musiques sacrées de Fès), le conseil départemental ayant compris que le Debaa, entre communion dévotionnelle et joute féminine, pour plagier Elena Bertuzzi (infra), constitue une identité culturelle forte autant que contemporaine.

La remarquable installation immersive, dans une « boîte noire » palliant l’absence de lieu, posée sur le quai de Mamoudzou, le chef lieu, dédiée à ce même Debaa, réalisée par Elena Bertuzzi, anthropologue, choréologue, et laure Chatrefou vidéaste spécialiste de la vidéo danse, produite par la DAC et le département, était l’occasion de cette réunion de quatre troupes venues de différentes communes de l’île.

Une installation remarquable qui a accueilli des milliers de visiteurs en à peine trois semaines.

Agrandissement : Illustration 5

Au final,l’objet de cette mission a été substantiellement modifiéau regard de la lettre de mission qui m’a été adressée, puisqu’il ne s’agit plus de procéder, pour l’essentiel, à un état des lieux du spectacle vivant à Mayotte mais de travailler avec mes deux commanditaires à la mise en perspective de ce que devrait /pourrait être une politique culturelle pour Mayotte et ses habitants, dans un contexte particulièrement délicat, politique, économique et budgétaire, social, culturel, sur fond de crise migratoire majeure.

Donc de travailler au développement culturel global de ce département ultramarin.

1) Une philosophie de l’action qu’il convient d’expliciter.

Le contexte international a été rappelé en préambule et nous en retiendrons ici 3 conséquences :

- l’existence d’une communauté de destin de clandestins chaque année plus nombreux, comoriens dans leur très grande majorité. Malmenés, rejetés, exploités parce que fragiles, souvent abusés et souvent expulsés.

- la montée d’une xénophobie à l’égard des « anjouanais » aux expressions quotidiennes, telles des mères de famille chassant de l’école de leurs enfants ceux de clandestins.

- Des expressions artistiques, littéraires, chorégraphiques, dramaturgiques…contemporaines, œuvres de comoriens comme de mahorais qui ont pour objet récurrent la partition et la barrière étanche (« le mur de Berlin » pour reprendre l’expression d’un de mes interlocuteurs) du visa instauréil y a 20 ans, les drames et les souffrances qui en résultent.

Une politique culturelle, dans un modèle républicain tel que le nôtre, ne peut s’accommoder de la xénophobie, l’accès à la connaissance, l’ouverture au monde et donc aux autres, l’éveil du sensible escompté de la fréquentation des œuvres étant justement censés concourir à son éradication. Par le gain d’humanité qui en résulte.

En cela l’offre culturelle républicaine participe t’elle de l’éducation, de l’œuvre civilisatrice. Penser le développement culturel de Mayotte c’est nécessairement se colleter avec cette question autant taboue que dans toutes les têtes.

Et trouver les moyens en actes d’une expression recevable et endossable de celle-ci par une majorité de la classe politique comme de la société mahoraise.

Rien ne serait plus dangereux dans ce contexte à tant d’entrées, historique, géopolitique et stratégique, sociologique, ethnographique, linguistique, ethnique… que d’exalter par l’action publique une identité mahoraise coupée de son environnement géographique et humain et en conséquence d’essence différentialiste. Dangereux et aberrant.

Même si chaque insularité a naturellement généré tout au long de plus d’un millénaire de peuplement connu à ce jour, des particularités de tous ordres.

Agrandissement : Illustration 6

2) Une région culturelle à affirmeret à dynamiser : le canal du Mozambique

Mayotte (et l’archipel dans son ensemble) a souche commune bantoue avec ses voisins du continent, a comme eux connu, dès le 9èmesiècle les mêmes caravanes descendant du Golfe Persique, amenant avec elles l’Islam et au finall’instauration durant des siècles des sultanats shiraziens.

Le Shimaoré est la déclinaison mahoraise du Swahili, écrit en latin comme en arabe, tout comme le Shicomori, cousin plus que de germain du Shimaoré, en est la déclinaison dans les autres îles de l’archipel.

L’arabe est langue officielleaux Comores et il s’enseigne dans les lycées mahorais.

Le Shibouchi est le malgache de Mayotte parlé par de nombreux locuteurs, trace très vivante de l’histoire moderne quand l’île eut pour sultan, un prince Sakalave, qui, au passage, vendit en 1841, l’île à Louis Philippe .

Mayotte a aussi souche commune austronésienne avec cette dernière.

La moitié de l’île ne parle t’elle pas le Shibouchi ? Tout « malgache » mahorais ne comprend il pas le Shimaoré ?

Nassouf Djailani, auteur dramatique mahorais, (cf. infra) me disait s’être rendu à un salon du livre à Durban (Afrique du Sud) et avoir écouté des artistes s’exprimant en Zoulou qui avaient nombre de mots communs avec le Swahili (et donc le shimahoré), ce qui ne saurait surprendre.

L’identité culturelle mahoraise (au sens d’un patrimoine linguistique, cultuel, symbolique, rituel, immatériel et matériel, d’us et coutumes, de modes de réjouissances, d’habitat… que l’on partage avec d’autres hommes et femmes, dans lequel on continue de se reconnaître, qui permet de se situer dans le temps comme dans l’espace) est largement commune (commune ne veut pas dire identique, mais partagée) avec celle de beaucoup d’habitants du Mozambique, de Tanzanie, de Zanzibar (cf. son réputé conservatoire des musiques traditionnelles) du Kenya, de Madagascar et naturellement des Comores.

Le cousinage des syncrétismes religieux, linguistiques, culturels (au sens de l’anthropologie) est un atout considérable pour exprimer une philosophie de l’action fondée sur ce qui rapproche et non ce qui divise.

Le président de Kinga Folk, association mahoraise qui participe de la vitalité des danses, musiques et chants traditionnels, ne disait il pas lors de notre rencontre, que la plupart des danses toujours dansées à Mayotte le sont aussi au Mozambique ? (A Anjouan également, mais pas selon lui dans le reste des Comores, ce que je ne peux évidemment vérifier)

Confronter ainsi similitudes et différences c’est faire preuve, on le voit, de curiosité, d’ouverture aux autres, c’est permettre la formulation de questions qui font avancer la connaissance.

En pensant à cette échelle « naturelle » d’une région, celle du canal du Mozambique, aux enjeux de tous temps considérables qui ont façonné l’histoire du peuplement de ses rives et des ses archipels, on échappe à l’enfermement, on transcende le conflitcomorien à ce jour indépassable et ses funestes effets.

L’affirmationconcrète de cette région culturelle incontestable doit être l’œuvre des chercheurs en sciences humaines, archéologues mais aussi anthropologues, ethnologues de toutes spécialités, linguistes (quel très beau sujet que le multilinguisme à Mayotte d’abord), sociologues, par le porté à connaissance de leurs travaux, la coopération entre services dédiés (quand ils existent) à cette même échelle régionale.

Je suis allé visiter la fouille d’un site funéraire daté du XIème siècle (sans encore d’absolue certitude), organisé selon le rite musulman de l’inhumation (les défunts ayant la tête tournée vers la Mecque), dans le platier du Rocher à Petite Terre.

Fouille conduite par le professeur Patrice Courtaud, directeur de recherches au CNRS, anthropologue, qui me disait qu’un site similaire (celui de Mayotte est de grand intérêt scientifique,c’est d’ailleurs incroyable la façon dont un anthropologue peut « faire parler » un mort et sa sépulture avec le concours des techniques les plus avancées ; datation au carbone 14, ADN, Strontium qui permet de savoir par la dentition si l’individu a grandi là ou est venu d’ailleurs… Y compris en milieu aujourd’hui immergé) était étudié par une équipe anglaise au Kenya et que les deux équipes allaient prochainement confronter l’état de leurs travaux.

Le musée de Mayotte en préfigurationsur Petite Terre revêt de ce point de vue une importance considérable : musée d’archéologie et de société, également conservatoire des patrimoines immatériels, son programme scientifiqueet culturel que préparent Colette Foissey et Michel Colardelle, conservateurs du patrimoine, doit intégrer, à partir de collections mahoraises des résonances régionales.

L’œuvre aussi des artistes, des auteurs, des organismes (quand ils existent) dédiés à la promotion de la littérature, des musiques, des danses traditionnelles et contemporaine, du théâtre, du cinéma et de l’image animée, désormais des arts multimédias et numériques qui doivent s’attacher, malgré tant d’obstacles à surmonter (financiers,politiques, communications difficilesautant qu’onéreuses) à multiplier les coopérations visant la circulation des œuvres et des talents dans la région.

La région du canal du Mozambique est caractérisée par la pauvreté (à des degrés divers) de ses composantes parmi lesquelles Mayotte peut figurer(département français oblige), malgré les problèmes économiques et sociaux qu’elle connaît, comme la mieux nantie, même si la différence d’échelle relativise, sinon ne ruine cette sorte de comparaison.

Dar Es Salam, Dodoma, comme Zanzibar, en Tanzanie, pays mieux classé dans la hiérarchie des pays en voie de développement, (70% de la population de plus de 15 ans sont alphabétisés) qui a fait choix le premier en Afrique de la convergence des technologies (avec 3 fournisseurs d’accès internet), doivent devenir des destinations pour les artistes mahorais mais aussi les producteurs et tourneurs, notamment français, capables d’appréhender la Région et ses contraintes.

Et en retour, Mayotte, une destination pour les artistes tanzaniens.

Il doit en aller de même, dans des conditions de grand dénuement et de manque de moyens de tous ordres, avec Maputo, Monbassa, Nairobi, Tananarive, San Diego.

Et bien entendu Moroni, Mutsamudu, Domoni, Barakani. Le développement urbain est, quelle que soit la pauvreté du pays, générateur d’activités artistiques, là comme ailleurs. Ces villes sont souvent dotées d’une alliance française quand ce n’est pas d’un institut culturel français, rattachés à un SCAC.

Je sais le rayonnement régional qu’a pu être celui du centre culturel Albert Camus d’Antananarivo.

Au regard de la complexité de la situation, il est dommageable que la France n’affirmepas l’existence de cette région, historiquement, géographiquement et culturellement pertinente en mutualisant ses présences relevant du droit commun (Mayotte) ou de son action culturelle extérieure, postes et Institut français compris.

Au moment où j’écris ces lignes, un ami chorégraphe burkinabe qui a créé à Ouagadougou le premier centre de développement chorégraphique sur le continent africain, Salia Sanou, publie sur facebook sa participation à la quatrième étape de « Danse l’Afrique Danse» organisée par l’Institut Français à Maputo, au Mozambique donc, l’un des pays les plus pauvres du monde. Tout près d’ici où pourraient s’organiser des ricochets, résidences de chorégraphes et de danseurs donnant des master class, des projections de vidéo danse, des confrontations entre chorégraphies africaines et danses traditionnelles.

Maputo, où on pourrait envoyer aussi quelques jeunes danseurs de ce territoire.

Oui les transports aériens sont parfois compliqués, onéreux, mais on peut se rendre directement ou indirectement de Mayotte à Dar El Salam, Nairobi, Maputo, Zanzibar, Antananarivo et bien sûr Moroni.

Ce sont bien les approches séparées et les insupportables occasions manquées qu’elles engendrent qui constituent le principal obstacle à la construction d’un véritable espace culturel et artistique régional.

Ce message qui a sans doute déjà été porté doit l’être à nouveau et à bon niveau. Je pourrais disserter longuement sur la place que peuvent jouer l’action culturelle et la vie artistique et intellectuelle dans la réduction de tensions à l’évidence exacerbées.

Mais au-delà, il y a à examiner la faisabilité d’une affirmationofficielleet solennelle de la région telle qu’esquissée précédemment, qui renforcerait, malgré le contexte international de condamnation réitérée de la partition des Comores et de la présence française dans le canal du Mozambique, les coopérations transfrontalières, via une instance déclinée par thématiques, ainsi qu’on a su les mettre en œuvre en Europe. J’ai en tête la commission Sarlorlux qui associe un état de plein exercice, le Luxembourg, une région française, la Lorraine, deux lands allemands, Sarre et Palatinat Occidental et mobilise des crédits européens. Mayotte n’est elle pas reconnue par l’Europe en tant que région ultra périphérique (RUP) ? Dans le cas présent, celui du Canal du Mozambique ? La France, via un de ses départements ultramarins, propose à des pays avec lesquels elle entretient déjà des coopérations multiples en termes économiques et de développement, une coopération culturelle régionale au sens le plus ouvert du terme, transcendant les logiques classiques autant que séparées propres au ministère de la culture et au MAE. Les ambassadeurs de France en poste dans la zone, l’ambassadeur pour l’Océan indien, le préfet de Mayotte ont des rendez vous réguliers. Pourquoi ne serait il pas possible de mettre la culture à l’ordre du jour de l’un d’entre eux ?

Je conçois évidemment la sensibilité du sujet dans la Région, je mesure ce que peut être la réticence des pays voisins à une coopération avec le département de Mayotte dont ils contestent en droit international l’existence.

Mais le principe de réalité ne finit-il pas toujours par s’inviter dans le débat ?

Agrandissement : Illustration 7

3) La question de « l’axe » La Réunion-Mayotte.

Il fait débat dans une logique régionale telle que celle-ci. Parce que l’histoire de Bourbon, de ses peuplements, de ses métissages, la réalité de ses syncrétismes sont autres.

De ce point de vue l’élection de la Dac de Mayotte comme de plein exercice doit être saluée comme la compréhension que Mayotte a peu à voir avec La Réunion nonobstant sa communauté mahoraise de 60000 personnes et celle d’autant de comoriens.

Je ne peux, par exemple, mesurer la réalité que recouvre pour le théâtre à Mayotte, l’appellation de centre dramatique de l’océan indien au CDN de la Réunion même si à l’évidence, les deux metteurs en scène repérés sur ce territoire doivent au fait d’avoir été l’un et l’autre « découverts » et accompagnés par deux directeurs successifs de ce centre dramatique.

Entre une logique « France ultramarine de l’Océan Indien » et celle d’une inscription (et de l’affichagede celle-ci) de Mayotte dans sa région culturelle, c’est la seconde qui me semble devoir prévaloir.

Bien entendu les relations avec la Réunion doivent être encouragées, mais d’avantage en termes d’ouverture au monde, de mutualisation chaque fois que possible de ressources et de compétences notamment en matière d’enseignements spécialisés, de formation professionnelle, de circulations d’œuvres et d’artistes, de technologies entre deux territoires français à 2h d’avion l’un de l’autre.

Mais pour avoir pu constater à l’occasion du festival Milatsika à Chiconi, (qui réunit talentueusement des artistes mahorais, malgaches, comoriens, réunionnais, mauriciens, métropolitains) la ferveur du public pour le Maloya (le mot traduisible par « Spiritualité » serait d’origine bantoue et malgache), tel qu’exprimé sur scène par Christine Salem, Maloya (par lequel « les morts parlent aux vivants »), désormais inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l’Humanité, on reçoit comme une sorte d’évidence cet en commun des peuples de la région, de l’océan indien, d’Afrique, l’animisme, la transe pour faire revivre les morts. Particulièrement vivace à Madagascar.

J’aurai eu la chance d’assister à un maoulida shengué au cours de mon séjour, sur le site de la mosquée ruinée de Polé et pu constater combien ces rituels de transe, où les djinns se manifestent et s’incarnent, font partie de la culture profonde des gens d’ici.

On peut être bon musulman(ne) et convoquer les esprits à l’occasion de rassemblements pleins de ferveur, au cérémoniel immuable.

La liaison directe Paris-Dzaoudzi qu’ouvre en 2016 Air Austral constituera une épreuve de vérité de l’attractivité de la Réunion pour les Mahorais dont aujourd’hui la communauté résidant à la Réunion est numériquement supérieure à la totalité de la population de Mayotte au moment de la « séparation ».

A qui pourrait s’étonner de voir débuter ce rapport par l’explicitation d’une finalité de l’action, je répondrais que c’est en ayant déterminé sa destination que l’on sait de quel équipement on a besoin pour l’atteindre.

Agrandissement : Illustration 8

4)Les freins au développement culturel de Mayotte

Disons-le d'emblée : l'évolution de l'action publique en matière ded éveloppement culturel est préoccupante au point d'interroger sur l'opportunité d'une quelconque velléité en lamatière.

L’excellent travail mené par Clotilde Kasten avec son équipe de la DAC de la Préfecture et les moyens en progression constante investis par l’Etat au service de la culture et des arts sur ce territoire n’est évidemment pas en cause pas plus que ne le sont l’intelligence, la culture, l’engagement, la pertinence évidente des prises de position d’Ali Saïd Attoumani, directeur de l’action culturelle et du patrimoine de la collectivité départementale, encore moins la volonté de cohérence et de convergence de leurs interventions affirméepar ces deux chefs de service, volonté scellée par une confianceet une exigence réciproques.

a) il me faut évoquer d’abord, au titre de ces freins, la situation budgétaire du conseil départemental.

Mis sous tutelle du Préfet en 2013, deux ans après la départementalisation, pour l’exécution de ses dépenses, voici qu’en 2015 il accuse un déficitbudgétaire qui avoisinerait les 50M€. En cause pour partie des transferts de recettes dues aux communes et à l’Etat. Les conclusions de la chambre régionale des comptes ne sont pas encore publiques mais il est fortement probable, qu’à nouveau, le représentant de l’Etat doive exécuter le budget de la collectivité. Autrement dit, trouver drastiquement des économies équivalentes pour rétablir l’équilibre des comptes.

En outre on peut s’interroger sur la sincérité des budgets votés par cette assemblée. J’ai en ma possession, à titre d’exemple, un tableau de suivi d’exécution budgétaire des subventions aux associations décidées par l’assemblé départementale sur proposition de sa DDAC.

Je lis :

Budget voté (BP 2015) : 97 720€

Montant des engagements juridiques correspondant : 287 003,24€

Soit un triplement opéré, je suppose par DM, tandis que le DDAC a encore à passer des délibérations correspondant à un montant de 110 000€ rattachables chacune à un engagement juridique pris par le département. Au total un quadruplement des dépenses en cours d’exécution budgétaire.

N’est on pas ici devant un exemple de minimisation de charges pour équilibrer artificiellementun budget réellement impossible à équilibrer ?

Même si, et cela aussi interroge, on se doit de relever la faiblesse des sommes en cause, censées faire levier dans l’activité associative culturelle et artistique mahoraise.

b) Le fonctionnement de la collectivité départementale.

Pour ce qui est de ses choix de fonctionnement, si la collectivité s’administre librement, cette administration ne peut pour autant échapper à l’examen critique de tout un chacun pas plus qu’elle n’échappe par ailleurs pas à celui du juge des comptes.

La différence est qu’ici il s’agit d’interroger l’opportunité et l’efficacité de ses choix.

Nombreux ont été mes interlocuteurs qui n’ont pas hésité à évoquer, une paralysie générant l’asphyxie de certains services à la population.

Sans doute pour tenter de juguler l’hémorragie budgétaire, (à laquelle le triplement des agents du département entre 2004 et 2008, passant de 1000 à 3300, selon mes sources, fournit une première et essentielle explication ; l’indexation des salaires des fonctionnaires territoriaux sur ceux des expatriés, décidée par toutes les collectivités, et étalée sur quatre ans une seconde) le département a procédé à une centralisation absolue de l’ordonnancement de ses dépenses, de ses appels d’offre, de la passation de ses marchés.

Tout remonte à la signature du DGS. Les DGA se sont vus retirer leur délégation pour ce qui relève du champ de leurs attributions. Il en résulte des circuits administratifs particulièrement longs, complexes, propres à décourager la motivation des subalternes et des chefs des établissements rattachés.

J’ai visité la bibliothèque départementale de prêt, ouverte en 1987 et qu’on a voulu qu’elle soit, à la différence des BDP métropolitaines, la bibliothèque publique de Mamoudzou.

J’ai rencontré le directeur et son équipe faite de femmes que l’on perçoit d’emblée, compétentes, très attachées à leur métier, à l’intérêt général et tout autant épuisées.

Le directeur, alors adjoint à la directrice, Mireille Ferey, une conservatrice d’Etat aujourd’hui à la retraite, m’explique qu’il y a encore dix ans, la BDP disposait d’un budget annuel, jusqu’à 500K€, pour son entretien courant et ses acquisitions.

Je constate que la section jeunesse installée dans une partie ombragée du bâtiment mériterait d’être éclairée. Le directeur m’explique que depuis des semaines, il réclame en vain que les tubes de néon, tous HS, soient remplacés. (par qui d’ailleurs, çà je l’ignore).

Tandis que le fonds comporte environ 100 000 références, la BDP n’a pu procéder à aucune commande depuis 2008. 7 ans sans acheter le moindre document, 7 ans d’impasse sur l’actualité éditoriale. Le minuscule fonds de DVD est réservé aux animations en milieu scolaire. Les bibliothécaires ont du faire, pour palier les désherbages réguliers, avec les dons, notamment celui, récent, de 9000 ouvrages enfance/jeunesse en provenance de Biblionef qui collecte et propose les surplus éditoriaux.

Un marché public est en cours d’attribution, et toujours pas notifié,réparti entre plusieurs libraires, qui correspond, peu ou prou, à 8000 livres (titres ?) pour un montant compris entre 50K€ et 85K€, mes interlocuteurs ne disposant pas du résultat de l’appel d’offres.

N’ayant aucune information exacte sur l’état de cette commande, les bibliothécaires se relaient pour faire le siège de la DGS (à moins que ce ne soit du cabinet du Président) pour « tracer » la manne tant espérée, n’ignorant rien des impasses budgétaires de l’assemblée départementale et redoutant leurs conséquences. Avec toute la fébrilité qu’on imagine.

J’évoquerai plus loin, au moment de traiter de la situation des communes, la capacité insuffisantede la BDP à effectuer une desserte satisfaisante des bibliothèques municipales et des points de lecture, pas plus que de garnir correctement les rayons du bibliobus (demeuré longtemps en panne -une affaire de roue- comparable à celle des néons) et tout autant à former les agents (directeurs compris !) de ces mêmes bibliothèques aux techniques les plus basiques de la bibliothéconomie.

Un établissement de première importance, particulièrement ici, qui incontestablement régresse, installé dans un bâtiment qui commence, faute d’entretien, à prendre l’eau de toutes parts.

Agrandissement : Illustration 9

c) Une organisation des services, qui débouche sur une dyarchie.

Pour dire simplement les choses, l’administration culturelle du département est organisée en 2 directions.

La première, la DDAC (direction départementale de l’action culturelle) exerce pour le compte de l’assemblée départementale une mission d’expertise, de conseil de l’exécutif et d’instruction des demandes de subvention émanant d’acteurs divers dont on a précédemment relevé la congruité des moyens : en gros 400K€, bon an mal an, quand son directeur, en poste depuis plus de 20 ans m’indique que son budget d’intervention était triple il y a dix ans.

La BDP comme les archives ne lui sont pas rattachées, relevant directement de la DGA (la même que la DDAC) tandis que le service du patrimoine étoffé par la préfigurationdu musée de Mayotte inaugurée en septembre dernier, l’est.

La seconde, la direction de l’Ingénierie, de la Logistique Culturelle et des Evènements (la DILCE), opérateur culturel interne au département.

Confiée à un auteur dramatique mahorais, metteur en scène et comédien, Alain Kamal Martial, découvert par Ahmed Madani, alors directeur du CDN de l’Océan Indien et Salvador Garcia (directeur de la SN d’Annecy) et qui a été également mis en scène par Thierry Bedard et Pierre Pradinas, metteurs en scène métropolitains.

La DILCE gère :

• un parc de matériel scénique auquel est affecté une vingtaine de techniciens, agents de la collectivité (l’intermittence du spectacle est ici un régime d’assurance chômage inadapté et inexistant),

• la seule salle de cinéma de Mayotte (à Mamoudzou) qui dispose de plusieurs projectionnistes et d’un directeur technique, équipée depuis 2010 d’un projecteur numérique. Celle-ci vient de réouvrir après 2 mois de fermeture au public à cause d’une carte mère défaillante que le prestataire se refusait à remplacer tout le temps que ne lui étaient pas réglées des factures correspondant à des interventions antérieures sur ce même matériel. Elle ne programme que des blockbusters.

La DILCE organise et programme plusieurs festivals :

• le Festival Intermusiques (FIM), pas d’édition 2015 par mesure d’économie

• La Passe en S (évocation d’une passe sinueuse du même nom dans la barrière de corail connue de tous les mahorais) dédié au théâtre et à l’oralité, organisé en deux points opposés de l’île.

• Le Festival des arts traditionnels de Mayotte (Fatma),pour ne citer que les principaux.

Par ailleurs le directeur poursuit son travail de metteur en scène et présente ses spectacles avec le concours du parc de matériel dont il a la garde. On comprend le sens d’avoir fait le choix à un moment donné d’un opérateur interne et les fondements de son action ne sont pas en cause.

Cependant, je ne peux pas ne pas interroger la pérennité de ce choix tandis que :

• le parc de matériel (je l’ai constaté de visu) est vétuste, sans doute pour partie obsolète ou hors service.

Alain Kamal Martial propose de largement le renouveler par un investissement de près de 700 K€, (lui non plus n’a pas connu de renouvellements réguliers) et de le répartir pour l’essentiel, le décentraliser en quelque sorte, ainsi que la vingtaine de techniciens qui lui sont attachés, par voie de convention de mise à disposition, pour servir la programmation de spectacles de 5 communes de Mayotte. Une délibération aurait été prise en ce sens et un marché serait en passe d’être conclu. Sauf qu’aucune commune n’a à ce jour, une programmation de spectacles, ni même de lieu (onévoquera plus loin les MJC, leur état, leur gestion) et qu’on n’en voit aucune capable de l’emploi permanent de 4 techniciens, régisseurs ou manutentionnaires.

Aujourd’hui il existe, je m’en suis assuré et l’ai constaté à Milatiska, au moins 2 prestataires privés capables d’honorer les fichestechniques de manifestations ponctuelles.

La priorité n’est elle pas aujourd’hui de favoriser le développement d’entreprises qualifiéesen garantissant un volume d’activité suffisantqui permette une réelle mise en concurrence plutôt que d’investir dans des matériels dont on peut interroger la capacité du service départemental à en assurer le bon usage et la maintenance ?

. La salle de cinéma, osons le dire, est programmée par défaut. Le distributeur installé à la Réunion optimisant sa gestion de droits d’utilisation des DCP, sur la période où il les a acquis pour la région.

L’agence pour le développement régional du cinéma (ADRC), épigone du CNC, a mené des études de marché dont je ne dispose pas des conclusions. Que ce soit via une DSP, ou en régie directe, il me semble nécessaire de faire appel à un exploitant de cinéma, expérimenté, ayant la culture cinématographique nécessaire et l’attention à des publics très peu cinéphiles, ne voyant en l’image animée qu’un vecteur de divertissement enfantin ou familial afinde les amener, doucement, à leur rythme, en prenant garde à ne pas les perdre en route, à une autre perception du cinéma tout en fortifiant,par la communication, l’éducation à l’image, le volume des recettes.

Dans cette même salle on met déjà en œuvre les dispositifs d’éducation à l’image sur le temps scolaire tandis que, le reste du temps, l’argent public ne sert qu’à la diffusion de filmsà sensation, à grand renfort d’effets spéciaux.

. Mon interrogation va aussi sur la gestion en direct par l’administration départementale de festivals tandis qu’aujourd’hui des acteurs associatifs développent avec bonheur et succès des temps forts dans le domaine des musiques amplifiéeset de la chanson francophone, en créole, shimahore, shicomori, shibuki…(Milatiska auquel j’ai assisté 2 nuits de suite)ou du théâtre amateur, « Le podium du théâtre amateur » organisé en partenariat avec Ariart sur le plateau bien équipé (par la Dac) de la MJC de Kani Keli.

Quelques mots, au passage, sur ce théâtre amateur qui semble être ici d’une surprenante (pour le visiteur de passage) vitalité et qui rencontre l’adhésion d’un public jeune.

Je sais que les ateliers menés par Ariart (cf. infra) y sont pour beaucoup comme l’action volontaire de la Dac en matière d’éducation artistique à l’école, au collège, au lycée ou encore à l’université.

Je ne dirai rien du jeu ou de la mise en scène balbutiants, mais des sujets abordés qui refont du théâtre, à Mayotte, ce qu’il a été des siècles durant en Europe, un instrument de critique de la société, populaire et efficace.Des adolescent(e)s sur scène, traitant de la polygamie, de l’irresponsabilité des hommes en matière de transmission du VIH, de l’arrogance des gosses de riches devant les drames des réfugiés, ou des orphelins des anjouanais, sujets graves autant qu’actuels mais traités avec une drôlerie revigorante.

Faut il encore un opérateur public interne à l’administration départementale ? La question ne peut être dans le contexte présent, évacuée.

J’ai qualifié la situation de dyarchique. La DDAC et la DILCE ne coopèrent pas. Le contentieux entre les 2 directeurs est manifeste et n’autorise pas à penser qu’il puisse par la seule action de leur volonté, se dissiper.

Le DDAC voit apparaître dans la programmation des subventions (dont il a la charge) des décisions d’attribution, vues en direct par le DILCE avec l’exécutif départemental.

Le DDAC a en charge le patrimoine bâti et muséographique. Le musée a à son programme scientifiqueet culturel, le patrimoine immatériel. C’est à ce titre que par exemple l’exposition de préfigurationconsacre des espaces à une présentation didactique du Debaa ou du plurilinguisme mahorais.

Le DILCE percevant bien que les missions de sa direction doivent évoluer, s’empare, au nom des arts traditionnels dont il participe de la promotion, (via le FATMA), de cette question du patrimoine immatériel élargi à la région.

Je ne peux que plaider pour une refonte de l’organisation aboutissant à une seule direction de la culture et du patrimoine, au transfert des activités d’opérateur vers le secteur concurrentiel ou selon la nature de l’opération, vers les promoteurs associatifs, la collectivité leur en transférant contractuellement la maîtrise d’œuvre.

En 2014, hors rémunérations des personnels départementaux affectés à la DILCE (je n’ai pas compris, au passage, le rôle de sa direction artistique qui est assurée par quelqu’un d’autre que par Alain Kamal Martial) ces 3 festivals précités réalisés en gestion directe ont coûté au département, cumulés, 350K€.

Le cinéma, toujours hors rémunérations, 112K€ de locations de filmset 60K€ d’entretien de la salle. J’ignore le volume des recettes constatées par la régie départementale. Le remplacement du matériel scénique est estimé à 675K€.

Le FIM, annulé en 2015 représente à lui seul 230K€. Ce festival, sauf erreur de ma part, est une programmation « sèche » à la différence de Milatiska qui donne lieu à masters class et travail commun entre artistes invités et artistes locaux. L’impact culturel du FIM mériterait d’être apprécié au-delà du moment festif dont il est l’occasion. Dans le contexte budgétaire départemental, des arbitrages s’imposent, fondés sur des choixd’ensemble et non sur des décisions prises au filde l’eau.

d) La situation des communes un an avant la constitution des intercommunalités et un an après l’adoption d’une fiscalitépropre.

Jusqu’en 2013, les communes tiraient leurs ressources d’un fonds de péréquation provenant de l’octroi de mer (droits de douane) outre les dotations globales de l’Etat et des remboursements par ce dernier au titre notamment des emplois aidés.

En 2014, les conseils municipaux ont dû instaurer les impôts locaux et voter des taux pour la taxe d’habitation et les 2 taxes foncières (TFB, TFNB).

Parce que les produits de ces impôts avaient été souvent très mal évalués, nombre des 17 communes de l’île ont révisé de façon drastique ces taux, (y compris pour équilibrer leur budget sur injonction de la chambre régionale des comptes) créant de vifs mécontentements. Souvent doublés d’un an sur l’autre, le record étant détenu par Tsingoni où le taux de la taxe foncière bâtie progresse de 850% ( !) d’une année sur l’autre, la recette attendue passant de 152K€ en 2014 à plus d’1,5M€ en 2015. Certains propriétaires de leur maison qui ont acquitté 1000€ de TFB en 14, doivent s’acquitter pour le même bien de 10 000€ au titre de 2015.

Un employé communal que j’ai rencontré voit ses impôts locaux correspondre désormais à 3 mois de son salaire. Tsingoni, un village mahorais de 15 000 hab, devient d’un coup une des communes les plus chères de France !

Au-delà de l’anecdote on retiendra que les communes sont à la recherche de ressources pour faire face aux responsabilités qui leur incombent. Leur pauvreté s’ajoutant à la situation budgétaire du département et au retard en services publics constaté, fait toute la complexité de la situation et exige que chaque euro investi le soit à bon escient.

e) Bibliothèques communales et MJC

Ce sont les deux types d’équipements à vocation culturelle présents sur le territoire. 15 bibliothèques, 47 MJC, pour rappelons le 17 communes. J’ai fait en sorte d’en visiter quelques unes.Pour ce qui est des bibliothèques, le recours au fonds de concours particulier de la DGD est un levier important pour peser positivement sur le programme architectural et sur l’équipement.

La réussite en la matière est patente à Tsingoni (le contribuable de cette commune peut ainsi se consoler un peu) ou encore à Chiconi, médiathèque inaugurée en septembre dernier, équipée d’une dizaine de postes informatiques en accès libre et connectés en haut débit.

Ce qui surprend dans ce dernier cas, c’est que le bâtiment a été livré il y a trois ans, trois ans pendant lesquels il est demeuré sans emploi (du coup, il a fallu remédier à des dégradations qui auraient été évitées si l’ouverture s’était faite au moment de la livraison de l’ouvrage). Tout autant, que l’ouverture s’est faite deux mois avant la livraison du premier fonds propre d’ouvrages, escomptée pour le mois prochain, que les rayonnages n’accueillent qu’un lot de livres fourni par la BDP, famélique et bien peu attractif, et quelques dons de particuliers.

Il en résulte que les usagers mais aussi le personnel passe sa journée à surfer sur internet. Le jeune et manifestement sérieux directeur, nommé au moment de l’ouverture, a un profil administratif, son adjointe aussi. Il dit d’emblée n’avoir aucune compétence en bibliothéconomie pas plus que son adjointe. Dans le personnel, des agents ont effectué un bref stage organisé par la BDP. Mais que ne l’a-t-on recruté un peu plus tôt pour lui permettre de faire un stage de plusieurs mois dans une médiathèque métropolitaine ou réunionnaise, ou à défaut, et malgré les difficultésde celle-ci, à la BDP ? Comment peut il manager une équipe tout juste constituée et qui a tout à apprendre, à commencer par l’utilité d’un système de catalogage et son maniement.

A Tsingoni, le catalogage Deway est appliqué. C’est celui des centres de documentation des établissements scolaires. C’est déjà cela. Mais l’inadaptation manifeste d’une partie du fonds à la population interroge sur ce que peut être la fréquentation de cette bibliothèque. Le directeur n’étant pas là au moment de notre passage, je n’ai pas pu le questionner à ce propos. Celle de Bandraboua, dans le nord de l’île, est citée par Clotilde Kasten comme celle desbibliothèques qui fonctionne le mieux.

f) Faire ou faire semblant ?

Avant de quitter le sujet des bibliothèques communales, je voudrais évoquer encore celle de Ouangani, commune de Barakani, qui a bénéficié du fonds de concours DGD.

Exigue, mais disposant d’un vaste espace où pourrait être installée la section jeunesse, occupé par un bureau directorial du coup démesuré, un autre qui pourrait être la réserve et le local technique encombré de 2 bureaux avec retours semblables à ceux d’une administration… Les espaces publics affublés d’un mobilier fabriqué par un menuisier local, celui qui a aussi réalisé les huisseries, en lieu et place de celui qui devait être commandé, littéralement démesuré et inutilisable dans un bibliothèque, un fonds d’ouvrages dérisoire présenté sans classement pertinent, une banque d’accueil aussi lourde que laide qui mange encore le peu d’espace disponible…

Lorsque nous arrivons, nous sommes accueillis par une employée, manifestement illettrée, qui en l’attente du directeur, nous invite à visiter…Le jardin. C’est vrai qu’il est beau et particulièrement soigné. Au total 3 agents, directeur compris, dont la dame qui nous a accueillis. Le directeur est l’ancien DGS de la commune, contraint et forcé d’accepter la direction de la toute jeune bibliothèque par la nouvelle équipe municipale. Fonction pour laquelle il dit d’emblée n’avoir aucune compétence. On imagine son allant pour en acquérir. Un gâchis que l’on n’a pas envie d’excuser au regard du besoin d’apprendre autrement qu’à l’école, de s’ouvrir au monde des enfants de cette commune pauvre.

Seul usager présent lors de notre venue, un petite fille déchiffrant à haute voix une histoire dans laquelle un cochon, omnivore, comme il se doit, propose à un lapin de partager avec lui sa pitance. « Sans façon ! » répond le lapin. J’ai essayé de lui expliquer cette répartie qui la laissait manifestement perplexe. Elle a fini par s’échapper comme un moineau.

Restons à Ouangani pour faire transition avec les MJC.

Construite il y a plusieurs années, celle de Ouangani n’a jamais été mise en service. Il s’agit d’un bâtiment conséquent doté d’un grand volume avec une scène étrangement désaxée (une fantaisie d’architecte local ?), de petites salles et de bureaux. La MJC est aujourd’hui le terrain de jeu de jeunes, désoeuvrés, qui se la sont appropriés à leur façon et l’ont taguée de slogans qui disent leur colère. Sa dégradation paraît irréversible et sa destruction l’étape suivante. Il s’agit naturellement d’un cas extrême, même si on me dit qu’ici où là, une MJC réceptionnée mais jamais mise en service a dû être reconstruite quelques années après sa livraison.

Pour faire court, ces MJC sont des édifices érigés, souvent sans programme fourni par la commune à l’architecte qui fait alors selon ce que bon lui semble, donc de conception éclectique, même si, quand elles fonctionnent, ont en commun de pouvoir y accueillir des activités sportives praticables en salle : volley, à Tsingani (décidément!) un dojo impeccable…et beaucoup de place perdue en recoins mal commodes.

Aucune activité qualifiablede culturelle à l’insigne exception de celle de Kali Kéni sur laquelle nous reviendrons.Les agents municipaux qualifiés en médiation ou animation culturelle, affectés à ces lieux (quand il y en a) sont à ce jour inexistants.

Là réside une difficulté majeure : l’absence de compétences professionnelles justifiantd’une technicité quelconque, dans le personnel communal (y compris à Mamoudzou) susceptible de concourir à un développement culturel correspondant à notre temps. A l’exception d’animateurs du patrimoine immatériel entretenu à l’occasion de manifestations calendaires et de rassemblements festifs, identifiésdans les services de plusieurs communes.

Agrandissement : Illustration 12

5) Les atouts pour un développement culturel durable.

On ne peut imaginer que les services des collectivités atteignent rapidement un niveau d’efficiencequi autorise à continuer de prétendre faire reposer sur eux ce développement.

Toutefois, compte tenu de l’abondance de cadres C dans ces mêmes collectivités, sans formation professionnelle pour beaucoup d’entre eux (souvent recrutés par arrangements familiaux ou politiques pour reprendre le jugement très sévère du Grand Cadi sur l’évolution de la société mahoraise dont il m’a fait part lors d’un long entretien), leur coût aggravé par l’indexation, on ne pourra s’en sortir, compte tenu des manques à combler en matière de ressources humaines qu’en les mettant réellement au travail, c'est-à-dire en les qualifiantgrâce à des formations adaptées.

La DGS de la commune de Labattoir-Dzaoudzi plaide avec raison pour des formations conduites par le CNFPT, sur le territoire, en français langue étrangère (FLE) et en langue maternelle (Shimahoré ; Shibouchi) compte tenu de la très partielle pénétration du français dans la société mahoraise.

A terme, on doit pouvoir escompter qu’une part de ces agents publics devienne non plus un frein objectif au développement, mais un atout.

Clotilde Kasten a fait le choix d’identifierdans la société civile des opérateurs possibles, champ disciplinaire par champ disciplinaire, de les accompagner financièrementà bon niveau, de les qualifier,et quand ils font défaut, de s’employer à les faire advenir. C’est le cas de l’agence de développement du livre et de la lecture, récemment créée en forme associative qui vient de recruter sa directrice, jeune femme qui exerçait en métropole des fonctions similaires. Et d’implanter ces opérateurs, en spécialisant chaque fois que possible, grâce à une négociation avec les mairies concernées, une de ces MJC jusque là sous employées dont la morphologie soit compatible avec l’activité projetée.

Ce choix est judicieux. La petitesse de l’île, nonobstant l’état des routes (qui s’améliore), autorise cette « décentralisation » spécialisée.

Le théâtre à Kani Kéli, les musiques actuelles à Chiconi…

Des projets sont en discussion pour implanter de même façon l’ADLL qui ne dispose pas encore de locaux avec la commune de Denbeni ou encore Hip Hop Evolution, (Cette association procède à de fécondes résidences de chorégraphes venus de Métropole ou d’ailleurs, pour mettre au bon niveau les jeunes danseurs mahorais qui ambitionnent de se produire en spectacle). L’opérateur « naturel » pour la promotion des danses traditionnelles étant, pour mémoire, Kinga Folk a Labattoir-Dzaoudzi.

Pour les musiques amplifiées de la région, le festival Milatsika de Chiconi et en particulier son animateur, le musicien et compositeur Del Zid, qu’on aimerait bien voir exposer davantage des musiques de l’est africain et peut être (mais c’est compliqué eu égard à l’absence d’équipement permanent) transformer ce festival annuel en plusieurs rendez vous dans l’année.

Nous avons discuté de ces 2 sujets avec Del qui convient que la formule, passée cette neuvième édition, se devrait d’évoluer.

Reste à évoquer Ciné Musafiriqui circule sur l’ensemble des communes de Mayotte pour des projections en plein air de filmsd’animation mais aussi de cinéma d’auteur, notamment comorien, africain, accessible à un public peu francophone. Ciné Mustafiri vient de recevoir les financementspour acquérir une structure mobile capable de recevoir dans des bonnes conditions de projection environ 200 spectateurs. Et va se doter d’un projecteur numérique embarqué. Cette association a été initiée par un métropolitain qui s’est installé là mais a depuis recruté, via un Fongep et des emplois aidés, plusieurs jeunes mahorais qu’elle forme à l’éducation (des scolaires) à l’image animée.

Chacun de ces opérateurs est potentiellement capable de rayonner et de faire réseau à l’échelle de la région du Canal du Mozambique. A la condition que la volonté politique soit là, que les alliances françaises, que les instituts français, que les institutions culturelles des pays de la région répondent présent.

Leur implantation raisonnée sur le territoire constitue une première armature du schéma de cohérence territoriale qu’entend promouvoir en matière culturelle, Ali Saïd Attoumani.

Mais on ne doit jamais perdre de vue que tous, exception faite de Milatsika, sont jeunes, parfois très jeunes (ARLL tout juste naissante) et donc vulnérables et puisqu’il s’agit à travers ce rapport, de dégager des perspectives à court terme, la première, impérieuse, est de veiller sans complaisance à leur confortation.

Un focus sur Ariart à Kani Keli

Jeune compagnie dramatique créée en 2010 et néanmoins la seule à vocation professionnelle de Mayotte, au sens où ses membres ont été formés dans un conservatoire (celui d’Avignon) et font de leur art leur activité principale (ce qui n’est pas le cas d’Alain Kamal Martial, précédemment cité qui est employé de la collectivité départementale), elle est composée de 2 mahorais et d’un métropolitain, El Madjid Saindou, directeur artistique, DalfineAhamadi et Thomas Bréant. Elle reçoit régulièrement au filde ses créations le renfort de Soumette Ahmed, un camarade de promotion avignonnais comorien. Elle compte également 2 techniciens mahorais, Samir Houmadi et Kamardine Djoumai, actuellement en stage au TNS.

Elle a à son répertoire 2 œuvres dramatiques, Trumba la Antigoni, adaptation en Shimaoré du texte d’Henri Bauchau et La Petite Histoire d’Eugène Durif, interprétée en français, qui choisit de donner une suite à Roméo et Juliette en réconciliant Montaigu et Capulets. Deux grands mythes qui parlent en cette région du monde.

Ainsi qu’une forme brève faite de contes mahorais et des Comores, jouée dans les écoles.

Ariart a été doté par la Dac de la Préfecture, par convention en cadrant les usages, d’un plateau mobile fait de praticables assemblés, d’un gradin d’une centaine de places, de ponts, d’équipements lumière et son complets, d’un véhicule utilitaire… Tout cela est utilisé d’abord dans la cour de la MJC avec vocation à itinérer dans les autres communes de l’île qui ne disposent d’aucun espace de jeu. Et stocké de façon sécurisée dans des containers aménagés à cet effet. Grâce à des subsides du Fonds d’Echanges Artistiques et Culturels (FEAC) qui a pris en charge, cachets, frais techniques et de transport, la compagnie a accueilli cette année des artistes complices, telle la compagnie l’Aurtiste fondée par des comédiens tout récemment sortis du TNS, avec un « Yaacobi et Leidental » d’Hanokh Levin, les Farfadets (compagnie réunionnaise) avec « Dans la Solitude des Champs de Coton » de Bernard Marie Koltès, ou encore le dramaturge, conteur et comédien malgache, Jean Luc Raharimanana avec 2 de ses textes, par lui mis en scène avec le conseil artistique de Thierry Bédard.

En janvier prochain Ariart débute la création de « Et l’humain dans tout çà ? » de Nassuf Djailani, pièce en français qui traite de l’actualité mahoraise et comorienne, dont la première est prévue en mai Kani Kéli. Une résidence de trois semaines est prévue en mars au théâtre du Cloître à Bellac ainsi que la présentation d’une maquette de 20mn au TNS. Le spectacle sera mis en scène conjointement par El Madjid Saindou et Ivan Hérisson (compagnie l’Aurtiste) avec la collaboration du lyonnais Jean-Paul Delore, celui qui a porté à la scène au TNP en 2012 et fait découvrir au public français, l’œuvre lusophone du poète mozambicain Mia Couto.

Jean Paul Delore connait le Mozambique… Y a noué des liens et ainsi contribuer à dynamiser « la Région ». Le spectacle est programmé par Graig Germain à la Chapelle du Verbe Incarné lors de l’édition prochaine d’Avignon et des discussions sont en cours avec Marie Agnès Sevestre pour qu’elle le reçoive dans les prochaines Francophonies en Limousin. Des contacts existent avec Khalid Thamer qui vient de reprendre la gestion du Lavoir Moderne Parisien.

J’ai suggéré que pour ce qui est de la littérature orale, une relation soit établie avec la maison du conte de Chevilly la Rue (Val de Marne), qui promeut des conteurs métropolitains contemporains tels qu’Abbi Patrix ou Pépito Matéo.

Et qu’on porte attention aux slameurs de Dar Es Salam à Tana, de Maputo, Mombassa, Moroni... Grâce aux subsides de la Dac (je voudrais être certain que le département va bien apporter lui aussison concours), cette compagnie avec lieu arrive à développer une activité permanente dans laquelle les ateliers de pratique artistique en milieu scolaire et universitaire tiennent une place importante (sinon excessive).

Elle se doit d’irriguer Mayotte mais tout autant de sortir du territoire pour jouer suffisammentson répertoire de spectacles. Elle est potentiellement ambassadrice en métropole et dans l’espace francophone de l’art dramatique naissant mahorais.

Elle peut participer à l’animation de la région du canal du Mozambique, dès lors que ses scénographies sont pensées pour permettre cette sorte de circulation, ce qui n’est pas toujours le cas, et qu’elle conduit une action plus résolue en matière de recherche de diffusion. Et que ses spectacles en shimaoré comme en français puissent être sur titrés en arabe, anglais et portugais.

Cet objectif doit faire partie de la convention triennale à conclure entre la Dac et Ariart.

6) Perspectives : priorité à la centralité ou à la proximité ?

Le président du conseil départemental, Mr Soibahadine Ibrahim Ramadani m’a exposé sa volonté de construire au centre de l’île, dans la perspective d’une candidature de Mayotte à l’édition 2023 des Jeux de l’Océan Indien, un vaste complexe au centre de l’île comportant salle de spectacles de grande capacité (6000 places), centre de congrès et de salons, équipements sportifs pour disciplines en salle.

Il entend ainsi permettre à Mayotte de jouer à armes égales avec ses voisins de la région entendue au sens très large.

Aujourd’hui aucune manifestation internationale (congrès, salon, tournée musicale, compétition sportive) ne peut trouver place à Mayotte, faute de tout équipement d’un niveau acceptable.

En outre les capacités hôtelières sont très médiocres et l’action touristique pour le moins très en retard au regard des standards que l’on peut trouver à La Réunion ou à Maurice.

C’est pour lui une priorité absolue que de se hisser à ce niveau.

Je lui ai dit comprendre et partager ce point de vue tout en lui précisant que ce projet d’investissement, qu’il a la sagesse de projeter au delà du terme de son mandat, (soit au-delà de2020), relève d’un contrat particulier porté au niveau du premier ministre, ne serait ce que par sa dimension interministérielle et peut mobiliser le Fonds Exceptionnel d’Investissement pour l’Outre Mer (FEI) qui vient par exemple, de financer,à hauteur de 15% d’un investissement de 23M€, la Cité des Arts de la communauté de communes de St Denis de la Réunion.

Je lui ai également dit qu’un tel projet, quelque soit son bien fondé, ne doit pas faire oublier que des chantiers engagés doivent être menés à leur terme, au premier rang desquels l’aménagement en musée départemental de l’ancien palais du gouverneur, classé monument historique depuis peu ; que des équipements, telle la BDP, ont besoin d’une remise à nouveau conséquente autant qu’urgente, et qu’il était indispensable par ailleurs d’améliorer pour le moins les services à la population qui s’ancrent dans le quotidien des gens, et en particulier des enfants et des jeunes, à commencer par une offre de lecture publique et de supports multimédias de qualité.

Il ne s’agit pas d’opposer centralité et proximité mais de penser leur complémentarité et pour l’heure de hiérarchiser les urgences.

Nous verrons bien si nous nous sommes compris.

Face aux constats ci-dessus énoncés et dans la perspective du renouvellement de la convention triennale conclue entre l’Etat et le département pour la période 2014/2016, je préconise :

- l’accompagnement résolu des opérateurs précités :

Poursuite de dialogue avec Kinga Folk pour que les dirigeants de l’association intègrent à leur action une dimension ethno musicologique à l’échelle de la région et peut être la confrontation entre patrimoine traditionnel et chorégraphie contemporaine.

Mutation de l’activité de Ciné Misafirien une véritable unité de cinéma mobile permettant une véritable éducation à l’image et pas seulement cinématographique au-delà des projections des films que programme l’association. Ouverture aux cinématographies de la région avec capacité de sous titrage dans les langues officiellesou maternelles des populations des pays concernés.

Consolidation d’Ariart en véritable pôle d’art dramatique ouvert sur la région et en lien ave la métropole, en particulier via le théâtre du cloître à Bellac et un centre dramatique national à identifier. Accueil en son sein sur des périodes de 3 mois de comédiens choisis par El Madjid et son équipe pour répondre aux demandes très fortes en matière d’éducation à l’art dramatique.

Implantation de Hip Hop Evolution dans une MJC, permettant les résidences de recherche et de création, l’entraînement régulier, sinon quotidien, du danseur, la confrontation avec des chorégraphes invités en provenance de la région comme de métropole, l’éducation à l’art chorégraphique.

Implantation, structuration, déploiement progressif de l’action de l’agence régionale du livre et de la lecture sur l’ensemble du territoire pour tous les maillons de la chaîne du livre. Négociation d’une convention avec le CNL pour l’accueil d’auteur(e)s en résidence pour trois mois dans l’année (dont un mois minimum en continu) dans les bibliothèques justifiantd’un personnel formé à la bibliothéconomie. Ce pour accroître le lectorat par une animation des bibliothèques. Et par des échanges dans l’ensemble des champs culturels et artistiques, intéressant en premier lieu les pays qui entourent le canal du Mozambique, accroître de façon très volontaire la visibilité de la région culturelle qu’ensemble ils constituent.

En matière de formation, priorité absolue de disposer d’assistants de bibliothèques et donc d’en former une quinzaine par an sur 3 ans parmi le personnel en poste dans les mairies. Je ne suis pas certain que les employés rencontrés dans les bibliothèques sans qualificationmanifeste y soient toujours affectés de leur plein gré.

Je ne fais que pointer le sujet puisque c’est le travail de l’ARLL en partenariat avec la BDP et l’ABF (association des bibliothécaires de France)que d’y répondre.

Négociation entre la Dac, le Vice Rectorat, le département compétent pour les collèges et les lycées, les intercommunalités (qui comme certaines à La Réunion, je l’ai constaté, ont pris la compétenceéducation artistique à l’école primaire) d’un plan pluriannuel pour de développement de l’EAC impliquant les opérateurs précités, le cinéma de Mamoudzou (confiédès que possible à un exploitant), le service éducatif du musée et au-delà l’appel à des compétences extérieures au territoire pour une formation de formateurs assurée par des enseignants de CFMI (partenariat à construire), des professeurs de conservatoire de musique, de danse ou de théâtre, de professionnels de l’éducation à l’image (en partenariat avec le CNC, le Lux 2.0, scène nationale de Valence et/ou l’institut Lumière à Lyon, pôle d’éducation à l’image de Rhône Alpes par exemple).

Ce plan devra inclure, je sais l’attachement d’Ali Saïd à ce point essentiel, l’installation d’une salle multimédia connectée haut débit dans chaque lycée du territoire, ouvert à la population environnnate selon des modalités à définir. Le schéma départemental des enseignements artistiques évoqué par le DGA comme devant être établi, comme dans tout département, ne peut être à l’évidence d’actualité puisqu’il n’y a pas d’établissements spécialisés sur l’île exception faite d’une école de musique associative. Et je n’ai entendu nulle part que combler ce vide soit à court terme un objectif de la collectivité.

Pour ce qui est la création des intercommunalités au premier janvier prochain, 4 et non 5 puisque celle de Petite Terre (Pamandzi, Labattoir-Dzaoudzi) existe depuis le 1erjanvier de cette année, je préconise pour chacune d’elle, l’adoption d’un schéma de la lecture publique, avec le soutien technique de l’ ARLL et de la BDP, instaurant à l’échelle de ces vastes ensembles, une médiathèque tête de réseau intercommunal, des relais bibliothèques et points lecture, une desserte des villages les plus reculés par service de bibliobus, le tout avec des ensembles de documents en langues française et maternelles chaque fois que possible, puisque celles-ci ont une base écrite.

Agrandissement : Illustration 13

Je recommande qu’en tirant expérience de la boîte noire installée temporairement sur le port de Mamoudzou (évoquée en début de ce rapport), commande soit passée de plans d’un prototype d’équipement modulaire de 8X10 m (par exemple) et de 4m libres de haut, aux caractéristiques d’une boite noire, susceptible d’être édité pour une série limitée ; qu’un appel soit lancé aux intercommunalités pour la mise en chantier d’une première de ces boîtes devenant équipement culturel d’intérêt communautaire placé sous la garde d’un service dédié. Cette boîte pourrait être installée temporairement à tour de rôle dans des MJC communale (une boîte dans la boîte) pour servir de cadre à une exposition, à une installation multimédias, à des ateliers de pratique artistique se déroulant enfindans des conditions satisfaisantes, à des représentations de spectacles jeune public, à des conteurs…

L’option doit demeurer pour l’instant ouverte d’un équipement démontable comme celui que je viens de sommairement décrire, mais destiné au plein air et faisant appel à d’autres matériaux et techniques d’assemblage. Et cela pour commencer de répondre à cette carence constatée sur l’ensemble du territoire en équipements culturels de proximité dignes de ce nom et d’autoriser d’envisager de façon réaliste une circulation d’œuvres plastiques, multimédias ou des petites formes de spectacles, (contes, marionnettes, théâtre d’objets…).

***

Je ne conclus pas, considérant que nous sommes engagés là dans une sorte de chantier permanent. J’achève seulement provisoirement au moins ce document, avec deux phrases en tête griffonnées en hâte au gré des entretiens si nombreux qui ont jalonné cette mission.

Celle d’une personnalité dont je tairai l’identité plaidant pour un assouplissement des conditions de délivrance du visa aux comoriens voulant se rendre ponctuellement à Mayotte, particulièrement à l’occasion d’un évènement familial et qui depuis son instauration en 1995, faute de présenter des garanties de retour suffisantes,ne le peuvent plus sauf au péril de leur vie. Personnalité qui n’hésite pas à évoquer le mur de Berlin aux pires heures de la guerre froide.

Et celle de Nassuf Djailali que je cite sans retenue : « Entre 95 et aujourd’hui, il s’est passé ici comme un changement de logiciel incompréhensible. On a désappris un langage pour en apprendre un autre »

On devine hélas lesquels.

JF. Marguerin, le 24 octobre 2015.