C’est le grand débat économique du moment, aussi bien au sein de la droite que de la gauche, un débat qui forme une nouvelle ligne de clivage :

- d’un côté les tenants de la rigueur budgétaire, de la réduction des déficits et des dépenses publiques, de la stabilité de l’euro, de la compétitivité des entreprises, en général pro-Europe ;

- de l’autre ceux qui priorisent une croissance des dépenses publiques, des salaires, du pouvoir d’achat pour relancer la croissance et l’emploi, même si cela doit engendrer de l’inflation, une dévaluation de l’euro, mécontenter Angela Merkel et nos partenaires européens. Ceux-là sont très critiques à l’égard de l’Europe et de l’Allemagne, parfois jugée coupable par son succès économique de plomber ses partenaires affaiblis.

Dans les deux clans, des diagnostics sensés sont avancés et de bons arguments sont énoncés, de même que les caricatures vont bon train. Pour y voir clair, il faut rappeler certaines évidences :

- Pour qu’il y ait création d’emplois dans l’économie, donc diminution du chômage, il faut un taux de croissance supérieur à 1,5%. (loi d’Okun) Pourquoi ? Parce que les gains de productivité liés à l’automatisation, à niveau de production égal, détruit des emplois et pour remplacer des emplois détruits, il faut créer de nouvelles activités ou développer les activités existantes.

Croissance du PIB et évolution annuelle du taux de chômage en France entre 1990 et 2007

- Si l’Etat crée des emplois publics non productifs (qui peuvent néanmoins être utiles, mais ne générant pas de valeur ajoutée en PIB), même s’ils améliorent la qualité de vie, le chômage peut diminuer mais il faudra payer ces emplois en augmentant les impôts (toutes choses égales par ailleurs) donc en faisant payer la collectivité, les citoyens ou les entreprises. La baisse de pouvoir d’achat ou de compétitivité induite peut avoir un effet récessif par ailleurs et se traduire en pertes d’emplois ailleurs.

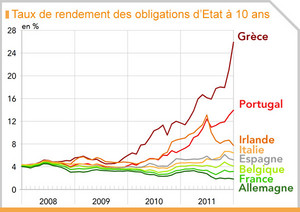

- La masse d’endettement public accumulé coûte cher en charge d’intérêt, c’est le 2ème poste juste après l’éducation nationale, représentant environ 2,5% du PIB. Ce qui revient en fait à retirer 2.5% de croissance à l’économie car cet argent pourrait être dépensé ailleurs. Et comme la France est en déficit depuis trente ans, elle emprunte pour payer ses intérêts et le déficit vient se cumuler à la dette, engendrant un effet boule de neige, une situation de surendettement. Les taux des obligations d’Etat (OAT) et des bons du Trésor sont pourtant très bas. Le risque étant qu’ils augmentent, comme on l’a vu en Italie avec la crise où ils sont passés de 3% à 6% en un an (30% pour la Grèce avant la restructuration de sa dette !), si les investisseurs commencent à perdre confiance en la capacité de l’Etat à rembourser.

- Une réduction des dépenses publiques de l’Etat, en période de récession ou d’atonie économique, peut avoir un effet récessif et détruire des emplois, si l’Etat commande moins de travaux, ne renouvelle pas des postes de fonctionnaires, il faut donc faire attention, il faut que cette réduction de dépense puisse profiter à l’économie (par exemple traduite en baisse de charge pour les entreprises ou baisse d’impôt pour les ménages) pour permettre d’investir ou de consommer plus et de créer ainsi des emplois. Mais dans ce cas la réduction de dépense n’est pas affectée à la réduction du déficit …

- Si la dépense publique crée plus de richesse in fine (effet de levier), même si l’effet est souvent décalé dans le temps, elle est bonne pour la création d’emploi en net. Si une dépense d’innovation de x génère ensuite une création de richesse de 0,3X chaque année suivante, on y gagne au bout de trois ans et plus. Il y a donc du bon et du mauvais déficit : d’un côté celui qui permet d’investir, de créer, d’être plus productif et plus compétitif, de vendre de nouveaux produits, de former des compétences nouvelles, de construire des routes, des hôpitaux, des universités qui serviront dans le futur ; de l’autre le déficit de fonctionnement qui fait financer par les générations futures des dépenses de fonctionnement d’aujourd’hui, par exemple de santé, d’administration, qui ne génèrent pas de richesses futures bénéficiant aux futurs payeurs de cette dette. C’est comme le bon et le mauvais cholestérol. Mais les finances publiques ne distinguent pas les deux. D’ailleurs l’investissement public est de plus en plus confié au privé au travers des partenariats publics-privés (PPP) : l’Etat propose à une entreprise privée d’investir à sa place à partir d’un cahier des charges et de lui payer des loyers ou charges d’utilisation du service, qui serviront pour l’entreprise à rentabiliser l’investissement. L’avantage étant de ne pas augmenter la dette publique. En revanche, la charge future est souvent plus élevée, ne serait-ce que parce que l’entreprise privée emprunte à un taux plus élevé que l’Etat, ce qui peut avoir pour effet d’augmenter le déficit futur, donc la dette future.

- Pour que les entreprises créent des emplois, il faut qu’elles innovent dans des produits attractifs, donc qu’elles investissent, ou qu’elles gagnent des marchés en étant plus compétitives. Que l’on ait l’esprit libéral ou non, c’est bien une évidence. Mais pour autant, est-ce qu’une action de l’Etat sur la baisse des charges sociales ou des impôts des entreprises se traduira forcément par une création de nouveaux emplois en net ? C’est bien la question posée en ce moment sur les effets du CICE dont le but est d’alléger de 20 milliards d’euros les cotisations sociales d'ici à 2017, un effort historique de diminution du coût du travail, financé par des hausses de taxes. Deux ans après son annonce et neuf mois après sa réelle application, sans contraintes en retour pour les entreprises ni distinction d’éligibilité selon leur activité (exportatrices, emplois délocalisables, petites entreprises,…), la mesure phare de la « politique de l'offre » de François Hollande peine à donner des résultats probants en matière d'emploi (l'emploi a reculé de 22 000 postes début 2014) … Le ministre Michel Sapin s’en défend : « Ce n’était pas une aide conditionnée par telles créations d’emplois, tels types d’investissements. [...] C'est fait pour que les entreprises retrouvent des marges qu'elles avaient perdues, des capacités d'initiatives qu'elles avaient perdues. » … « Sans le CICE, les destructions d’emplois auraient certainement été plus importantes ».

- Il est vrai que les marges des entreprises françaises (28%) se sont détériorées relativement aux entreprises d’autres pays européens (entre 34% et 40%), notamment en Allemagne (40%). Les entreprises françaises sont les moins rentables de la zone euro. Elles souffrent aussi d’un très faible taux d’autofinancement (inférieur à 66%), les obligeant à emprunter aux banques dans un contexte plus risqué, à un coût supérieur. L’avantage du CICE représente à peine un point de marge complémentaire. «Vu leur situation très dégradée, les entreprises vont utiliser le CICE avant tout pour restaurer leurs marges et non pas pour embaucher ou investir », prévient Patrick Artus, directeur des études de Natixis. « Or sans l'investissement, la reprise ne s'enclenchera pas ». De plus, même si les entreprises regagnent des marges et investissent, si l’investissement est orienté hors de France, cela ne créera pas d’emploi en France. Il faut que l’investissement en France soit relativement plus rentable qu’ailleurs, que l’entreprise espère gagner des marchés en France, que la consommation de ses nouveaux produits ou nouvelle production soit absorbable par la demande et le pouvoir d’achat des consommateurs français. L’entreprise peut aussi préférer distribuer des dividendes pour contenter ses actionnaires. C’est alors à eux de décider s’ils réinvestissent dans des actions complémentaires de cette entreprise ou d’une autre qui selon les cas crée de l’activité en France… ou ailleurs. Le CICE a bénéficié à de grandes entreprises, à des entreprises non soumises à la compétitivité internationale (La Poste est un des principaux bénéficiaires), aux banques… il aurait pu être plus sélectif, plus ciblé sur les PME exportatrices et créatrices d’emplois.

- La relance par la consommation, en augmentant les salaires ou en baissant les impôts des ménages, peut avoir un effet sur l’économie. Mais autant elle a un effet (démultiplicateur keynésien) en économie fermée, autant cette effet est dilué dans une économie ouverte. Selon un rapport de l’OFCE datant de 2009, la part des importations représente environ 14% de la consommation des ménages et les importations représentent 28% du PIB. Elles sont supérieures aux exportations (balance commerciale négative de -70 milliards d’euros). Donc plus on augmente les importations, plus on creuse le déficit commercial, qui à l’instar du déficit public, démontre un appauvrissement du pays. Le rapport de l’OFCE montre que plus les revenus sont élevés, plus la part des importations dans la consommation augmente. Dans le cadre d’une relance par la consommation, l’OFCE recommande de favoriser les plus démunis, ce qui contribuerait au traitement social de la crise sans pour autant trop stimuler les importations.

- Certains prônent la « TVA sociale », c’est-à-dire une baisse des charges des entreprises en échange d’une hausse de TVA générale, car la TVA s’appliquant aussi aux produits importés, elle revient au final à une « dévaluation compétitive » même au sein d’une zone monétaire (l’euro). Mais la TVA ne mérite pas ce nom car elle n’est pas du tout sociale ! Le principe paraît une bonne idée mais il revient à une baisse de pouvoir d'achat même en supposant que l'entreprise répercute la baisse des charges sociale sur le prix HT car les importations taxées pèsent sur tous les consommateurs ... Et l'enjeu sur la compétitivité en terme de prix est si faible sur les exportations, qu’il faudrait une très forte hausse, d’au moins 6 points, pour qu’elle soit efficace. Une augmentation ne pourrait cependant pas aller au-delà de 3 points vu que nous dépassons déjà la moyenne de l'UE (19%), or une hausse de 3 points de la TVA donnerait une baisse de prix à l’exportation de seulement 0,6% à 1,5%. Voir mon article « La TVA sociale (ou anti-délocalisation) : pour ou contre ? ».

- Les tenants de la relance par la consommation par plus de laxisme budgétaire et plus de dépense publique, pensent aussi que l’inflation induite serait un moindre mal et qu’il faudrait relâcher la bride sur l’euro, voire le dévaluer. L’euro serait trop fort, disent-ils, nuisant à nos exportations. Rappelons cependant que 60% de nos exportations sont en euros, que nos partenaires de la zone euro ont des balances commerciales en excédent sans vraiment pâtir du cours de l’euro et que l’euro, depuis sa création en 1999 où sa parité était de 1,1680 dollar, n’a augmenté que de 11% en presque 15 ans. Une dévaluation de l’euro ou un plus grand laxisme budgétaire ne peut se faire qu’avec l’accord de nos partenaires de la zone euro avec lesquels nous partageons la monnaie. Ce qui conduit un certain nombre de ceux qui défendent cette thèse, à gauche comme à droite, à souhaiter la sortie de l’euro, pour récupérer notre souveraineté monétaire et financer le déficit par la « planche à billet », par la « démonétisation de la dette ». Mais comme je l’ai démontré dans un article intitulé « Faut-il dévaluer l’euro ? » et un autre « Sortir de l’euro : pour ou contre ? » : la dévaluation de l'euro produirait au final les mêmes effets qu’une politique d'austérité (hausse des impôts et baisse des dépenses publiques), tant sur la croissance, que sur le pouvoir d'achat et sur l’emploi. Cela induirait aussi plus de méfiance des investisseurs, une fuite des capitaux, donc probablement plus de frein à l'investissement et à la croissance. Les plus défavorisés en seraient même plus affectés en termes de baisse de pouvoir d’achat. Tant que notre balance commerciale extérieure est si négative (-70 milliards), que la part de nos importations de matières premières, de gaz et de pétrole, est si importante (25% des importations qui elles-mêmes représentent 28% du PIB), une dévaluation aura un impact négatif sur les importations plus significatif que l’impact positif sur les exportations.

Ce n’est donc pas si simple. Opposer austérité et croissance est un faux débat. On ne peut pas continuer dangereusement de creuser le déficit et la dette sans un risque d’explosion des taux d’intérêt nous conduisant à la faillite. Cependant il faut investir, innover, pour créer des emplois. Il est nécessaire de retrouver l’équilibre de nos finances publiques en diminuant les dépenses de fonctionnement non productives, en simplifiant la gestion administrative, en faisant des réformes en profondeur, tout en préservant la justice sociale et tout en retrouvant des marges de manœuvre pour investir. Sachant qu’il y a un décalage dans le temps entre l’investissement, l’application des réformes, et leurs effets sur la croissance et l’emploi. L’investissement devrait être fléché vers de grands projets européens, publics comme privés, tournés vers les infrastructures, les industries de pointe, l’énergie (économies d’énergie et énergies renouvelables).

Ce n’est plus une question politique de gauche ou de droite, c’est du simple bon sens, celui de la réalité économique dans un contexte de crise économique dans un monde de libre-échange mondialisé où l’on doit trouver un juste équilibre entre la compétition et la coopération, entre la liberté d’entreprendre et la régulation, entre la responsabilité et la solidarité.