En 2015, plus d’un million de personnes sont arrivées en Europe par la voie maritime, dont 153 000 en Italie après avoir emprunté la route de la Méditerranée centrale. Entre le 1er janvier et le 31 mai 2016, elles sont 195 000, dont près de 40 000 en Italie. Ceux qui débarquent en Italie passent souvent par la petite île de Lampedusa (20km² et 6000 habitants), devenue le symbole de la frontière européenne. Quelles étapes les migrants franchissent-ils entre le moment où ils quittent la rive sud de la Méditerranée et leur transfert de Lampedusa vers la Sicile ?

L’interception en mer

Contrairement à une image très répandue, la grande majorité des migrants n’arrive pas directement sur les côtes de Lampedusa. Ils sont généralement interceptés en mer par les autorités chargées des missions de sauvetage ou de contrôle.

Au-delà de la « zone de territorialité » (les « eaux territoriales »), formée des 12 miles de mer côtière sur laquelle s’exerce la souveraineté d'un État, se trouve la « zone de responsabilité du secours ». En vertu de la Convention internationale du droit maritime (la Convention de Hambourg), chaque Etat côtier est responsable d’une zone de secours sur laquelle il est chargé d’effectuer les opérations de sauvetage. Cependant, s’il n’intervient pas, c’est l’Etat qui a reçu la première demande de secours qui doit procéder à l’opération de sauvetage. Il s’agit d’un scenario classique entre la Libye et l’Italie : très souvent l’Italie reçoit un appel au secours de migrants dont le bateau se trouve dans la zone de responsabilité de la Libye mais la Libye refuse d’intervenir. Il revient alors à l’Italie d’effectuer la mission de sauvetage.

Les bateaux sont géo-localisés par le biais de téléphones satellites utilisés par les migrants afin de transmettre leur position. Dans un deuxième temps, la position est vérifiée par l’opérateur de téléphonie satellitaire (généralement Thuraya) puis l’opération de secours est lancée. L’institution chargée du secours en mer en Italie est la Guardia Costiera, qui dépend du ministère des infrastructures et transports et dont la coordination est basée à Rome. Elle dispose d’embarcations capables de naviguer sous n’importe quelle condition météo « même avec des vagues de 8 mètres de haut » affirme le capitaine de l’un des bateaux. En général, les opérations sont gérées par cinq personnes : deux capitaines, un médecin, un infirmier du Corps italien de Secours de l’Ordre de Malte et une personne équipée pour plonger. Cependant, il arrive que d’autres bateaux, qui n’appartiennent pas à la Guardia Costiera soient plus proches de l’embarcation à secourir : dans ce cas, la Guardia Costiera leur demande d’effectuer l’opération de secours. Il peut s’agit de bateaux de Frontex, de la Guardia di Finanza, un organe de police douanière et financière, ou encore des navires affrétés par des ONG pour des missions de sauvetage et financés par des dons privés.

Agrandissement : Illustration 1

Du port de Lampedusa au hotspot

Après l’opération de sauvetage, les migrants sont amenés à Lampedusa et débarquent sur le quai Molo Favarolo, au sud de l’île. Ils sont alignés sur la jetée le temps que le médecin du centre médical de Lampedusa effectue une consultation rapide. Les malades sont amenés dans le centre médical mais les cas les plus critiques et les femmes enceintes sont transférés par hélicoptère à l’hôpital de Palerme. Symbole d’une île délaissée par les pouvoirs publics, à Lampedusa, il n’y a ni hôpital ni maternité : seulement un centre médical.

Ceux qui sont en bonne santé sont emmenés en bus dans le hotspot, ces centres européens de « tri » des migrants créés en mai 2015 à l’occasion d’un sommet européen extraordinaire.

Dans le hotspot

Onze hotspot, dont neuf en fonctionnement, ont été implantés dans les régions frontalières de l’UE : six en Italie et cinq en Grèce. Théoriquement, les étrangers y sont retenus pour une période de 48 à 72 heures, le temps de procéder à leur identification. Dans les faits, ils y restent souvent bien plus longtemps, comme c’est le cas à Lampedusa.

Dans le hotspot, la présence militaire et policière est ce qui frappe en premier : police scientifique, carabiniers, Guardia di Finanza, militaires, agents de Frontex…

L’entrée dans le hotspot commence par la « perquisition » des migrants afin de vérifier qu’aucun objet dangereux n’entre dans le centre. Dans un deuxième temps, a lieu la « pré-identification » : assis sur des bancs à l’entrée du centre, les migrants remplissent une fiche sur laquelle ils indiquent leur nom, prénom, âge et nationalité. Ils passent ensuite par l’infirmerie. Enfin, la phase la plus importante aux yeux des autorités, celle de l’identification (fotosegnalamento) : les migrants sont pris en photo et la police scientifique relève leurs empreintes digitales et inscrit les éléments d’identification dans une base de données européenne, Eurodac. Une fois identifiés, les migrants reçoivent un « kit » composé des vêtements et brosse à dents.

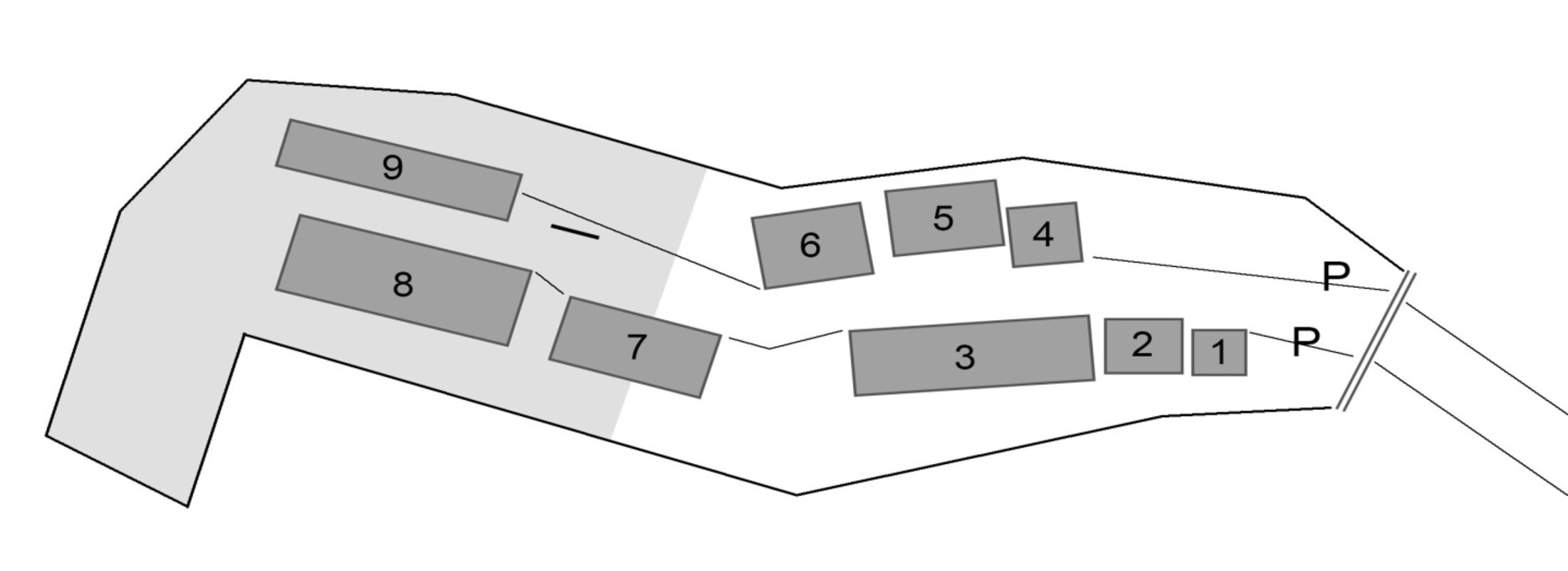

Agrandissement : Illustration 2

P = Voitures de police et de la Guardia di Finanza

1 = ONG (Save the Children, OIM, HCR)

2 et 5 = Perquisition et pré-identification

3 = Centre médical/infirmerie

4 = Toilettes, vestiaires

6 = Identification

7 = Cantine/réfectoire

8 = Dortoir masculin

9 = Dortoir pour les familles, les femmes seules et les mineurs non accompagnés

__= Bancs

Zone grise = n’a pas été accessible pendant notre visite, la reconstruction peut donc être partielle.

Le quotidien à Lampedusa

La règle concernant le statut ouvert ou fermé des hotspot est peu claire : a priori les migrants ne peuvent en sortir. Cependant, à Lampedusa, il y a une tolérance de la part des autorités : les migrants ont creusé un trou dans le grillage du centre d’où ils sortent la journée. Ils reviennent le soir pour y dormir. Ainsi, une situation absurde s’est créée : la grande porte d’entrée du hotspot est toujours fermée, surveillée par des dizaines de policiers et de militaires mais à quelques mètres de là, les migrants s’échappent du centre par une voie informelle.

Ainsi, dans la petite île de Lampedusa, des groupes, majoritairement composés de jeunes hommes aux traits tirés, se promènent dans les rues, boivent des cafés, ou encore vont à la plage. Mais ils restent toujours en marge de la population locale, ils s’installent à l’extrémité de la plage Cala Guitgia, là où il n’y a personne, « pour ne pas déranger » et parce qu’ils « n’arrivent pas à communiquer… ici personne ne parle anglais ».

Agrandissement : Illustration 3

Un autre lieu fréquenté par les migrants se trouve au bout de la rue principale, la Via Roma. Devant une porte toujours fermée, plusieurs hommes, majoritairement subsahariens, font la queue. L’association Mediteranean Hope offrent un accès gratuit à Internet : à tour de rôle ; ils reçoivent un ticket qui leur permet de naviguer pendant 15 minutes. Ils contactent leur famille et les rassurent, parlent avec ceux qui sont passés par le même chemin... D’autres lieux et associations d’aide aux étrangers sont présents sur l’île : une association anticapitaliste d’extrême-gauche, l’archive historique qui réunit et expose tous les textes et photos de Lampedusa, la Croix-Rouge italienne, l’association catholique qui gère le hotspot : le Misericordie qui s’est retrouvée au cœur de scandales de liés à la mauvaise gestion de projets « sociaux ».

Normalement, au bout de 72h, les migrants, « triés » arbitrairement entre demandeurs d’asile et « migrants économiques », sont transférés en Sicile. En réalité, il arrive que les centres en Sicile soient surpeuplés et que les migrants ne soient pas transférés. Ou bien qu’ils refusent de donner leurs empreintes car ils souhaitent continuer leur chemin et non rester en Italie. Pourtant, en vertu du Règlement européen de Dublin, il est obligatoire de demander l’asile dans le premier pays européen où l’on a posé le pied, ce qui revient à faire peser la charge de l’accueil à l’Italie ou à la Grèce. En mai 2016, une cinquantaine de Somaliens, Erythréens, Soudanais et Yéménites ont décidé de protester : ils voulaient être transférés sans donner leurs empreintes. Une majorité d’hommes et quelques femmes, dont une enceinte sont restés, nuit et jour, sur la place de l’église, assis par terre en portant des pancartes « We want freedom ».

Agrandissement : Illustration 4

Le transfert vers la Sicile se fait en avion, depuis le petit aéroport de l’île. Il marque le départ de chemins ardus, quel que soit le « statut » officiel délivré. Le hotspot n’était que l’un des premiers dispositifs de contrôle par lesquels les migrants devront transiter avant d’espérer pouvoir continuer leur parcours migratoire.

Marie Bassi et Paola Proietti

Cet article a été rédigé dans le cadre d’un workshop organisé par le Cycle d’urbanisme de l’Ecole urbaine de Sciences Po, qui s’est tenu à Lampedusa en mai 2016.