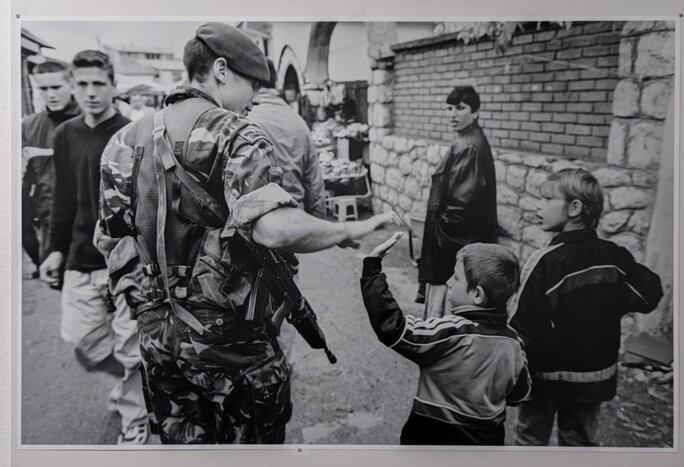

Agrandissement : Illustration 1

Il y a vingt-cinq ans, les balles se sont tues, mais les cicatrices restent béantes pour les survivants de l’horreur. La guerre du Kosovo, qui a ravagé le pays pendant deux longues années (1998-1999), a emporté environ 10 000 vies, la plupart albanaises. Mais parmi les cicatrices invisibles de ce conflit, il en est une que le temps n’a pas su guérir : les milliers de femmes qui ont été violées, utilisées comme armes de guerre. Alors que le Kosovo proclamait son indépendance en février 2008, ces femmes continuaient de vivre une guerre silencieuse, dans une société patriarcale qui stigmatise encore les victimes de viols.

Aujourd’hui, alors que les échos du conflit refont surface, c’est la voix des survivantes, trop longtemps étouffée, qui doit enfin se faire entendre. Pour elles, la guerre ne s’est jamais vraiment achevée. Après la fin des hostilités au Kosovo, les responsables des atrocités commises demeurent impunis. Face à l’inaction des autorités et aux tabous profondément ancrés dans les familles, les ONG continuent de réclamer une véritable volonté politique pour que justice soit rendue.

Parmi ces organisations, Medica Gjakova se distingue par son engagement sans faille pour défendre les droits des survivants et lutter contre la stigmatisation des victimes. Elle agit pour briser ce silence destructeur qui enferme les survivants dans une double peine : celle de la violence subie et celle du rejet social.

« J’ai demandé à être tuée »

Le 14 avril 1999, la vie de Vasfije Krasniqi Goodman a été brisée : « Tout a changé lorsqu’un policier serbe m’a enlevée de la maison de ma famille et des bras de ma mère pour m’emmener dans un village voisin, où il m’a violée. ». Malgré sa détermination, elle ne peut retenir ses larmes en racontant son histoire. « Mais il n’était pas le seul. Quelques instants plus tard, un civil plus âgé a fait la même chose. » En 2015, sur la chaîne publique kosovare RTK, Vasfije devient la première survivante à témoigner publiquement des violences sexuelles subies durant la guerre du Kosovo.

Elle n’avait que 16 ans à l’époque et se souvient d’avoir supplié ses agresseurs de la tuer. « Cela m’a dévastée. Je ne savais pas ce que mon corps subissait et je ne pouvais pas supporter cette torture. » En partageant son histoire devant des milliers de téléspectateurs, elle brise un silence qui a longtemps pesé sur de nombreuses autres victimes. Dans cette société encore très patriarcale, les survivantes de violences sexuelles sont fortement stigmatisées.

Par crainte de déshonorer leur famille, beaucoup préfèrent taire leur calvaire. « Si ma mère était encore en vie, je ne pense pas que j’aurais eu le courage de parler », confie Vasfije Krasniqi Goodman, à peine descendue d’un vol en provenance des États-Unis. Au Kosovo, les femmes violées sont souvent marginalisées, rejetées par une société qui les considère comme des parias. Le viol a été massivement utilisé comme arme de guerre par les serbes, mais ces atrocités ont été en grande partie dissimulées, notamment par les communautés albanaises, soucieuses de protéger leur honneur. Parler de ces violences, surtout sexuelles, au-delà du cercle familial est vu comme une honte, et les victimes sont souvent tenues pour responsables.

Aujourd’hui députée au Parlement du Kosovo, Vasfije Krasniqi Goodman a marqué les esprits en partageant son histoire, contribuant à faire avancer la justice et à encourager d’autres survivantes à témoigner. En avril 2021, la présidente Vjosa Osmani a désigné le 14 avril, jour du viol de Krasniqi, comme la « Journée des survivantes de violences sexuelles », une reconnaissance symbolique du combat de milliers de femmes.

Un impact sur plusieurs générations

Dans le chaleureux salon de l'ONG Medica Gjakova, quelques survivantes échangent autour de leur quotidien. Elles ont parcouru ensemble le long chemin depuis leur village jusqu’à Gjakova, dans l’ouest du Kosovo. Depuis 1999, l’organisation offre un soutien psycho-social et juridique aux survivantes de viols de guerre, notamment à travers des thérapies de groupe et des soins médicaux pour traiter les séquelles physiques des violences sexuelles.

Medica Gjakova survit grâce à son partenariat avec Medica Mondiale en Allemagne et à l’appui de donateurs étrangers. Elle compte aujourd’hui environ 1 150 membres, hommes et femmes. Ici le choix des mots est essentiel : ces femmes sont appelées des « survivantes », et non des « victimes ».

Pour Mirlinda Sada, directrice de l’ONG, « la guerre affecte les gens d'une manière qui peut durer des générations. La douleur et la souffrance ressenties par ceux qui l'ont vécue peuvent être transmises à leurs enfants et petits-enfants. ». Cette transmission du traumatisme peut se manifester par de l’anxiété, de la dépression ou un sentiment de déconnexion. « Nous remarquons au cours des séances avec les patientes que le traumatisme a été transmis à leurs enfants, qui présentent des difficultés : ils sont souvent plus agressifs, plus sensibles, plus repliés sur eux-mêmes, avec des problèmes de comportement. » L’objectif de Medica Gjakova est donc de lutter contre cette blessure sociale qui s’ancre dans le temps.

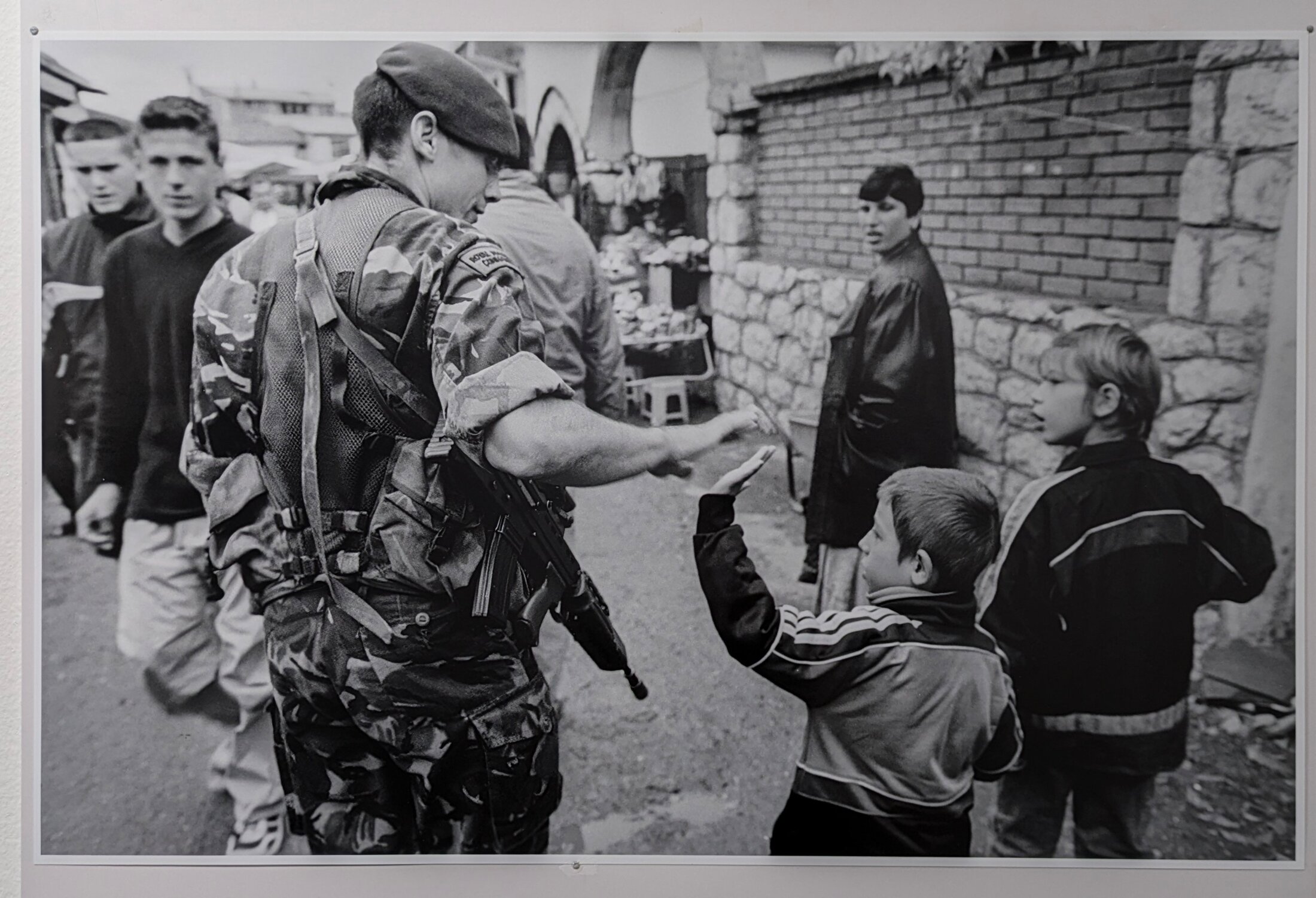

Agrandissement : Illustration 2

L’ONG lutte activement pour changer les mentalités. À travers des campagnes de sensibilisation et un plaidoyer pour les droits des femmes, elle œuvre à modifier les attitudes sociétales, pour permettre aux survivantes de s’exprimer et d'accéder aux ressources nécessaires à leur guérison. L’éducation joue un rôle central dans leurs actions, et l’équipe intervient régulièrement dans les écoles.

Quand le viol est une arme de guerre

« Lorsque la guerre a éclaté, notre inquiétude se portait principalement sur les hommes de la famille, craignant qu’ils soient capturés ou tués par les forces serbes. Jamais nous n’aurions imaginé que le viol deviendrait une arme de guerre », raconte Vasfije Krasniqi Goodman « du moins, on n’en parlait pas dans notre communauté. »

Dès 2000, Human Rights Watch révélait l'ampleur du viol utilisé comme instrument de terreur pendant le conflit kosovar. Bien que le nombre exact de victimes reste impossible à déterminer, les estimations locales suggèrent qu’entre 10 000 et 20 000 personnes ont subi ces crimes. Le viol était une stratégie délibérée, un outil de nettoyage ethnique utilisé pour détruire, humilier, et effacer toute une partie de la population kosovare. Les rapports de Human Rights Watch décrivent trois types de viols commis à grande échelle : dans les foyers, durant les tentatives de fuite et en détention.

Les paramilitaires serbes étaient en majorité les auteurs de ces crimes, mais ils étaient souvent accompagnés de policiers spéciaux et de soldats de l’armée yougoslave. Dans presque tous les cas documentés, les viols étaient collectifs, impliquant plusieurs assaillants. L’horreur de ces agressions était souvent décuplée par la présence d'officiers militaires, qui observaient, voire encourageaient, ces crimes. Les soldats et les paramilitaires agissaient à visage découvert, infligeant ces violences sous les yeux de témoins, comme pour maximiser l’humiliation et la terreur.

Des viols ont également été signalés après la guerre, impliquant des femmes serbes, albanaises et roms, parfois aux mains de membres de l'Armée de libération du Kosovo (UÇK), mais ces cas étaient moins nombreux et ne reflétaient pas la même systématicité. Aujourd'hui, le viol continue d'être utilisé comme une arme de guerre dévastatrice à travers le monde, visant à détruire non seulement la vie des victimes, mais aussi celle de leurs familles et de leurs communautés. Ce crime, profondément symbolique, marque les corps et les esprits de façon indélébile, laissant des cicatrices physiques et psychologiques. On le retrouve dans de nombreux conflits actuels, notamment en Ukraine, où il fait partie des horreurs du conflit, dans le conflit israélo-palestinien, en Libye, en Somalie, en République démocratique du Congo, au Soudan, en Éthiopie, en Syrie et au Yémen.

Un modèle d’espoir pour l’Ukraine ?

Aujourd'hui, les efforts portent enfin leurs fruits. La mission de Medica Gjakova a profondément transformé la vie de nombreux survivants de violences sexuelles, notamment grâce à un accompagnement psychosocial essentiel. À travers des conseils et des thérapies dédiées, l'organisation aide ces personnes à affronter leurs traumatismes, favorisant ainsi leur rétablissement mental et émotionnel. « Lorsque les femmes ont commencé la thérapie, elles ont pu sortir de chez elles par elles-mêmes. Elles disent se sentir plus calmes, signalent moins de problèmes de santé, dorment mieux et, en général, ont gagné en confiance », explique Mirlinda Sada, directrice de l'ONG.

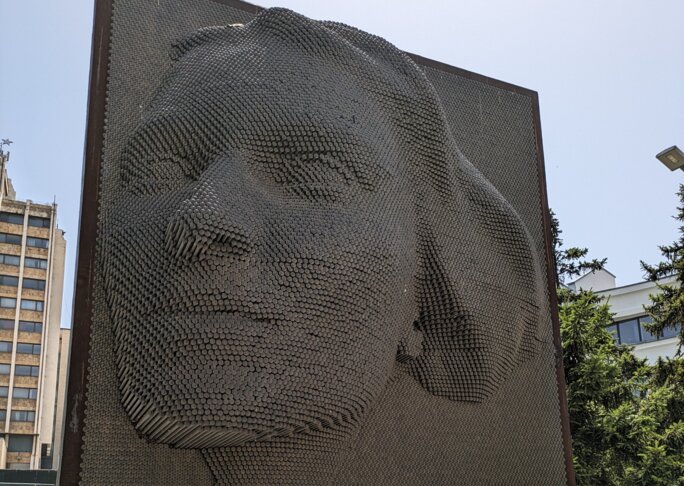

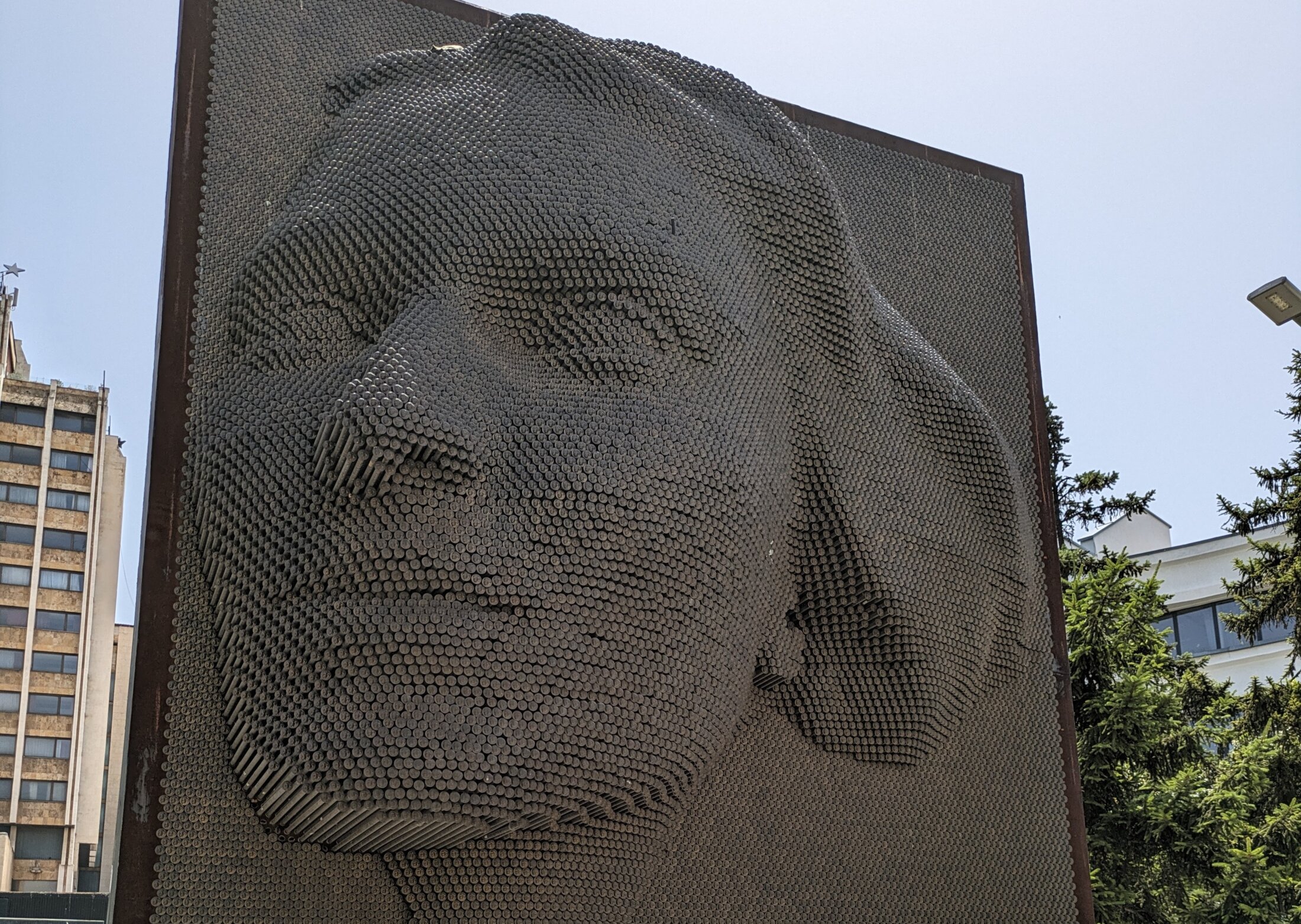

Les mentalités commencent progressivement à évoluer au Kosovo. Depuis le 5 février 2018, les victimes de violences sexuelles peuvent demander une allocation de 230 euros par mois à l'État kosovar, une somme équivalente à un salaire moyen pour une femme. En 2015, un symbole fort est venu renforcer ce mouvement de reconnaissance : le monument Heroinat, imaginé par l'artiste Ilir Blakçori, a été inauguré au cœur de Pristina. Composé de 20 000 têtes d’épingle formant le visage d'une femme albanaise, il rend hommage aux victimes de la guerre, leur offrant une reconnaissance permanente au sein de la capitale.

Agrandissement : Illustration 3

Grâce au travail inlassable des associations et des survivantes qui portent la mémoire de ces crimes, une lueur d'espoir se dessine pour le traitement des victimes de violences sexuelles dans le monde. L’expérience de Medica Gjakova pourrait déjà inspirer la reconstruction de la société ukrainienne après la guerre.

« Medica Gjakova dispose de l’expérience nécessaire pour former diverses organisations en Ukraine, en s'appuyant sur notre expertise et les leçons tirées de notre propre parcours. Notre modèle pourrait être une source d’inspiration pour d’autres régions en conflit, en leur fournissant les compétences et les méthodes nécessaires pour accompagner les survivants et favoriser leur guérison », explique Mirlinda Sada. Elle poursuit : « Bien sûr, chaque région touchée par la guerre a ses propres particularités culturelles, mais les principes que nous appliquons peuvent s’adapter à ces contextes variés. ».

« Vous n’êtes pas seules »

De nombreuses victimes de violences sexuelles pendant la guerre du Kosovo connaissaient l’identité de leurs agresseurs. L’une d’elles a même remis aux enquêteurs de l’ONU la carte d’identité d’un soldat, tombée de sa poche au moment où il la violait. Pourtant, cette preuve n’a jamais conduit à une comparution devant les tribunaux. Vingt-cinq ans après la fin du conflit, la justice semble encore défaillante. Les auteurs de ces crimes échappent largement à toute poursuite, et les victimes attendent toujours une reconnaissance officielle. À ce jour, seuls quelques rares coupables ont été jugés.

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a condamné quatre dirigeants militaires et politiques serbes pour des actes de violence sexuelle qualifiés de crimes contre l’humanité. Un seul autre individu, un Kosovar, a été reconnu coupable par un tribunal serbe. Au Kosovo même, aucun verdict n'a été rendu, malgré les efforts des Nations unies, puis de l'Union européenne, pour enquêter sur ces crimes après la guerre. Les enquêteurs internationaux ont souvent négligé des pistes prometteuses ou échoué à traiter les preuves avec l'attention requise, laissant des affaires entières sans résolution. Le fardeau repose désormais sur les procureurs kosovars, qui doivent reprendre les enquêtes laissées en suspens par les instances internationales. Avec des moyens limités et un soutien politique insuffisant, ils sont confrontés à une tâche titanesque : plus d'un millier d'affaires de crimes de guerre non résolues, dont de nombreux cas de violences sexuelles.

Malgré quelques progrès, la société kosovare reste marquée par le silence. La libération de la parole demeure difficile, et les victimes continuent de faire face à la stigmatisation. Si les femmes commencent à se faire entendre, les hommes victimes de viols pendant la guerre restent majoritairement dans l’ombre. Encouragés par des organisations comme Medica Gjakova à témoigner, très peu osent franchir ce pas. Leur silence persistera probablement encore plusieurs années, dans une société où les violences sexuelles faites aux hommes dépassent tous les tabous.

Pourtant, comme l’a montré Vasfije Krasniqi Goodman, tout n’est pas perdu. Son courage a permis de briser un silence pesant. Aujourd’hui, elle croit fermement que son exemple pourrait sauver d’autres victimes à travers le monde. « Vous n’êtes pas seules. Il existe des survivantes dans le monde entier. Ne perdez jamais espoir et essayez toujours de construire un bon avenir pour vous-même, votre famille et votre communauté. »

Références

Human Rights Watch. (2000). Ethnic cleansing and sexual violence: Human Rights violations in the Kosovo conflict. Human Rights Watch.