Récemment, dans un cadre militant, on s’est demandé comment accueillir la parole des personnes s’identifiant comme LGBTQIA+ de façon à ce qu’iels se sentent en sécurité.

Bien que concernée, je me suis rendu compte je ne m’étais jamais vraiment posé cette question.

L’occasion d’un tour réflexif sur des situations vécues, rapportées ou entendues/lues.

Je tente donc quelques pistes de réponses, non exhaustives, qui n’engagent que moi. D’autres personnes vivront et verront certainement les choses de façon différente.

Sachant aussi que lorsque la confiance est établie, certaines de ces questions deviennent possibles, mais il faut toujours s’assurer que votre interlocuteur.ice est d'accord, et ne rien forcer. On peut sinon avoir l’impression d’être une bête de foire, et en situation d’exposition qui met dans un état de vulnérabilité.

Précisions terminologiques :

> je parlerai de personnes LGBT de façon générique, mais :

- selon la personne ça sera gay, lesbienne, bi.e, trans, etc.

- on écrit généralement LGBTQIA+ (pour Lesbienne, Gay, Bi.e, Trans, Queer, Intersexe, Asexuel.le et autres)

Pour les diverses identités de genre et/ou orientations auxquelles ces différentes lettres renvoient, ce glossaire-ci et celui-là me paraissent très bien, sachant que les choses ne sont jamais figées et qu'elles évoluent.

On trouvera aussi les recommandations de l'AJL, l'Association des Journalistes LGBTQIA+, ainsi que des éléments plus précis à destination des rédactions, mais valables en dehors de ce seul cadre.

> je vais beaucoup utiliser "cis het", c'est-à-dire cisgenre & hétérosexuel.le.

Je ne vais évidemment pas développer hétérosexuel.le (quoique ça puisse être intéressant) ; mais cisgenre peut encore être mystérieux. Cela signifie que vous vous identifiez au genre qui vous a été attribué à la naissance. Vous êtes un homme à l'état civil et vous vous sentez homme, vous êtes une femme à l'état civil et vous vous sentez femme.

Cis het, en gros, c'est la norme dominante.

*

Hormis les pratiques fondamentales valant partout ailleurs, que sont écouter et accueillir le vécu des personnes concernées sans le remettre en question ni le juger, il arrive fréquemment, autour des questions LGBT, que même avec beaucoup de bienveillance, des réflexions ou des questions maladroitement formulées, intrusives, sexualisantes, dégradantes émergent.

Je vais donc dire un certain nombre d'évidences (et je vais en oublier).

"Comment tu as su que tu étais LGBT ?"

"Comment tu es devenu.e LGBT ?"

Est-ce qu'on naît LGBT ou pas, c'est pas la question, et je n'ai pas la compétence pour répondre. Mais dans tous les cas, ce n'est pas un choix.

Outre que ces questions sont terriblement intrusives si vous ne connaissez pas la personne, leur répétition peut être fatigante (dites-vous que vous n'êtes pas la/le premièr.e à les poser), et fait qu'on finit par se sentir essentialisé.e, c'est-à-dire réduit.e à cette partie de nous comme si elle nous définissait intégralement et qu'il n'existait rien d'autre nous concernant.

Imaginez qu'on ne vous voie que comme une personne cis het, que le reste de vous ne soit jamais mentionné ou passe au second plan, qu'on vous demande constamment comment vous avez su que vous étiez cis het, qu'on ne vous parle que de ça et qu'on ne s'intéresse pas ou beaucoup moins aux autres aspects de votre vie...

(Et si vous regardez bien, c'est assez globalement ce qui se passe pour les personnages LGBT dans les films... j'y reviendrai dans un autre billet.)

Non, ce n'est pas parce que c'est "normal" d'être cis het que vous ne subissez pas cette situation, mais comme dit plus haut, parce que c'est la norme dominante, c'est différent.

La meilleure réponse que j'aie trouvée vient d'une vidéo humoristique que je ne retrouve malheureusement pas :

"Comment tu es devenue lesbienne?

- J'ai souscrit à une période d'essai, et puis j'ai dû oublier de résilier, et voilà!"

Mais dans une relation de confiance, une personne pourra davantage vous parler, si iel le souhaite et le décide.

Vous pouvez aussi lui faire savoir que vous êtes là si iel en a envie ou besoin. Mais assurez-vous d'être réellement prêt.e.

"Pourquoi tu es LGBT ?"

"J’aimerais comprendre"

Je sais que cette question peut arriver, notamment de parents qui cherchent, même sans intention malveillante, à comprendre "ce qu'ils auraient fait" voire "raté" (sic) pour que leur(s) enfant(s) − oui, on peut être plusieurs dans une même fratrie − soi(en)t LGBT.

Elle a été posée à une de mes amies (plus précisément : "Pourquoi tu es lesbienne?"). Mon amie s'est trouvée tellement désarçonnée qu'elle n'a pas su quoi répondre, et n'a pu que se justifier. (Et comme la question venait d'une personne malveillante à son égard, cela n'a fait que renforcer la sidération. C'était méchant, stupide et lesbophobe.)

Cette question suppose :

- que nous aurions fait un choix, comme on choisirait un métier, une voiture ou une destination de vacances, et que ce choix est discutable - qu'il vous paraît discutable, voire fait pour (vous) nuire ;

- qu'être LGBT serait un problème, une tare, un échec ;

- qu'il y aurait une cause au fait d'être LGBT, ou du moins qu'il faudrait en trouver une.

Or, il n'y a rien à comprendre, puisqu'on ne parle pas d'une décision rationnelle au terme d'une réflexion mûrie, mais de quelque chose qui s'impose à soi.

Est-ce qu'on demande à qui que ce soit pourquoi iel aime le chocolat ou la caresse du vent sur son visage?

Non seulement beaucoup de LGBT sont parfaitement heureux.ses dans leur(s) orientation(s) sexuelle(s) et identité(s) de genre : si les personnes LGBT sont malheureux.ses, ce n'est pas d'être comme iels sont, mais de la violence que la société cis hétéro normée leur inflige ; mais pour partie, nous sommes nombreux.ses à nous sentir infiniment plus libres et joyeux.ses que dans l'hétérosexualité cisgenre.

Comme l'avait dit Steve Hewitt, le batteur du groupe Placebo, dans une interview donnée à une époque où j'étais très loin d'être out et encore plus d'imaginer que cette vie m'était accessible : "Je ne voudrais pas être autrement". Ça s'est imprimé en moi. J'en dis autant désormais.

Parfois aussi, on nous demande si on est LGBT parce qu'on a subi des violences, notamment sexuelles.

Si c'était le cas, ma foi nous serions... infiniment plus nombreux.ses...

Ironiquement, peu de personnes questionnent les violences sexuelles que les personnes LGBT subissent parce que LGBT : iels y sont − notamment les personnes trans − surexposé.es. Adultes et enfants.

Mais encore une fois, c'est vouloir trouver une cause à l'homosexualité et/ou à la transidentité, comme si c'était la conséquence d'un problème plus profond.

Pour rappel :

« En 1973, l'homosexualité a été retirée du DSM pour être remplacée, dans un premier temps, par le diagnostic de perturbation de l'orientation sexuelle [homosexualité] et, en 1980, par celui d'homosexualité égodystonique. Ce n'est qu'en 1987 que ce dernier a officiellement été retiré du DSM. »[2]

En France, elle (n')a été dépénalisée (qu')en 1982.

Concernant la transidentité, le gouvernement français a annoncé en 2009 que « la transidentité ne [serait] plus considérée comme une affection psychiatrique », et en 2010, a demandé à l'Organisation mondiale de la santé de retirer la « transsexualité » de la liste des maladies mentales. Elle a été retirée de la classification internationale des maladies de l’OMS depuis le 1er janvier 2022.

Si vous voulez discuter avec une personne pour "comprendre" ce qui l'aurait "rendu.e" LGBT, c'est que vous voyez ça comme une anomalie, voire un problème.

Et c'est votre problème, pas le nôtre.

"Quand et/ou comment tu as fait ton coming out ?"

Outre que c'est là aussi extrêmement intrusif si vous vous connaissez peu ou pas, et/ou que votre interlocuteurice n'a pas décidé d'en parler, ça peut raviver des traumatismes très douloureux.

Il faut écouter, par exemple, le témoignage de Lucas, pour l'émission « Les pieds sur terre », qui a fait face à des parents atrocement violents contre lesquels il a fini par porter plainte. [1]

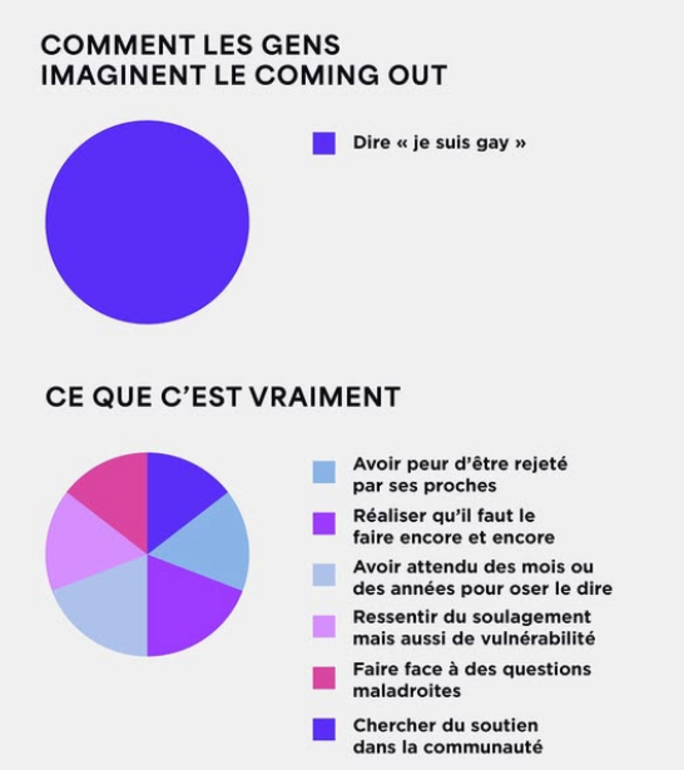

Et puis un coming out, c'est toute une vie, puisque c'est à refaire à chaque fois qu'on rencontre de nouvelles personnes. On ne fait pas son coming out une fois pour toutes, comme si la terre entière allait alors le savoir.

Ce n'est même pas forcément une annonce officielle. Mon père l'a su (même s'il s'en doutait très certainement), parce que je me suis effondrée dans ses bras suite à une rupture importante, en parlant de la meuf dont je me séparais alors (et qu'il connaissait).

Parfois c'est au cours d'une conversation anodine que vous allez, par exemple, mentionner votre partenaire de même genre, ou bien vous arriverez avec à une soirée à laquelle vous pouvez venir accompagné.e.

Et tout un tas d'autres situations qui nous font parfois déployer des trésors d'inventivité.

Agrandissement : Illustration 2

Et d'un certain point de vue, c'est encore marquer une différence par rapport aux personnes cis het, desquel.les on n'exige pas qu'iels annoncent publiquement leur orientation sexuelle ni leur identité de genre.

Étonnamment, la presse people et leurs lecteurices se repaissent des histoires de cœur (et autres) des personnalités publiques (showbiz, politique...) ; mais dès qu'une personne LGBT évoque sa vie sentimentale et/ou sexuelle, on entend ou on lit que cela n'a rien à faire dans l'espace public et qu'on s'en fiche.

Ça a notamment été le cas pour Lucie Castets : lorsqu'elle a évoqué son épouse et sa famille dans la presse, beaucoup (de réacs) se sont indigné.es en disant qu'on n'avait pas à le savoir. Y compris des personnalités politiques qui s'affichent avec leur femme, leur mari, leur progéniture en famille cishétérosexuelle traditionnelle.

Si iels peuvent le faire, pourquoi pas les autres? [3]

"Je savais pas que tu étais LGBT"

Quelqu'un m'a dit ça un jour.

Est-ce que vous, vous vous présentez en disant "Bonjour, je m'appelle Jean-Marcel, je suis hétérosexuel"?

En quoi cette personne, à qui visiblement ça posait problème, aurait dû le savoir?

En quoi j'aurais dû l'en informer?

Inversement, dire "Tu fais ce que tu veux" à une personne LGBT qui vous parle de sa vie romantique et/ou sexuelle, c'est lui dire que ça (vous) pose problème et/ou que c'est un choix.

Ajouter "c'est ta vie privée" la renvoie au placard, et lui signifie que vous ne voulez pas entendre parler de sa vie, alors que vous écoutez pépouze Stéphanie vous parler de son weekend ou de ses ébats avec Jérôme.

"Il/Elle a avoué son homosexualité"

On avoue des erreurs, des fautes, des crimes.

Des choses dont, à tort ou à raison, on a honte.

L'identité de genre et/ou l'orientation sexuelle, la façon dont on les vit, n'en font pas partie.

Si beaucoup se taisent, par pudeur ou par nécessité (notamment pour des raisons de sécurité), cela ne veut pas dire qu'iels le devraient. C'est que l'environnement est ressenti comme trop hostile.

Aujourd'hui, on a tendance à davantage dire qu'une personne "révèle" ou "annonce" son homosexualité, ce qui est déjà mieux ; mais de la même façon, en dirait-on autant d'une personne cis het ?

Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer l'importance de cette information. Dans une société où la cis-hétérosexualité est la norme et qui, quoi qu'on en dise, surplombe, invisibilise et réprime les autres identités de genre et orientations sexuelles, dire qu'on est trans, non-binaire, bisexuel.le... est un acte politique, notamment lorsqu'il s'agit de personnes médiatisées. C'est dire qu'on ne se cache pas/plus, c'est refuser la placardisation, le silence et la honte, c'est permettre à d'autres de s'identifier, de se construire, d'en faire autant. C'est dire que c'est possible et le rendre possible par la même occasion.

Et puis on peut vouloir le célébrer, évidemment. Comme le dit si joliment Alice Coffin : "être lesbienne est une fête!"

*

Et il y a les questions et commentaires qui relèvent du jugement, d'une intrusion non sollicitée, insultante et rabaissante dans la vie sexuelle et intime des personnes concernées qui ne vous ont rien demandé et qui ne se permettent certainement pas la même chose avec vous ni avec quiconque.

Bref, qui relèvent de l'agression − homophobe, biphobe, transphobe, queerphobe.

Même sous un soi-disant couvert d'humour relativement courant socialement, et qui vous fait peut-être rire vous, mais vraisemblablement pas les personnes dont vous parlez, ces petites phrases passant encore de façon anodine dans les conversations peuvent avoir et ont souvent un impact invisible à vos yeux, mais bien réel dans le vécu des personnes dont il s'agit.

Et si iels rient avec vous, il est bien plus probable que ce soit défensif que joyeux, ou bien qu'elleux-mêmes aient intériorisé les stéréotypes et la violence homophobes/transphobes.

"Tu es un peu masculine/féminin", "C'est un vrai garçon manqué, "Il est assez efféminé" ;

"Homme, femme aujourd’hui on s’y retrouve plus !";

"Qui fait l’homme, qui fait la femme ?";

"Tu es actif ou passif ?";

"Tu es bi.e ? Tu couches avec tout le monde alors!";

"J'ai rien contre mais ils/elles sont pas obligé.es de se montrer en public";

"Les LGBT, on ne parle plus que de ça!";

"Tu es lesbienne ? Mais tu as essayé les hommes ?", ou bien : "C’est parce que tu n’as pas rencontré un homme comme moi" (et inversement gay/femme, mais curieusement, c’est bien moins fréquent dans ce sens);

"Tu es lesbienne parce que tu détestes les hommes" ou "donc tu détestes les hommes" (oui, il semble que ça puisse à la fois être une cause et une conséquence.)

Etc.

La liste n’est pas et ne sera jamais exhaustive.

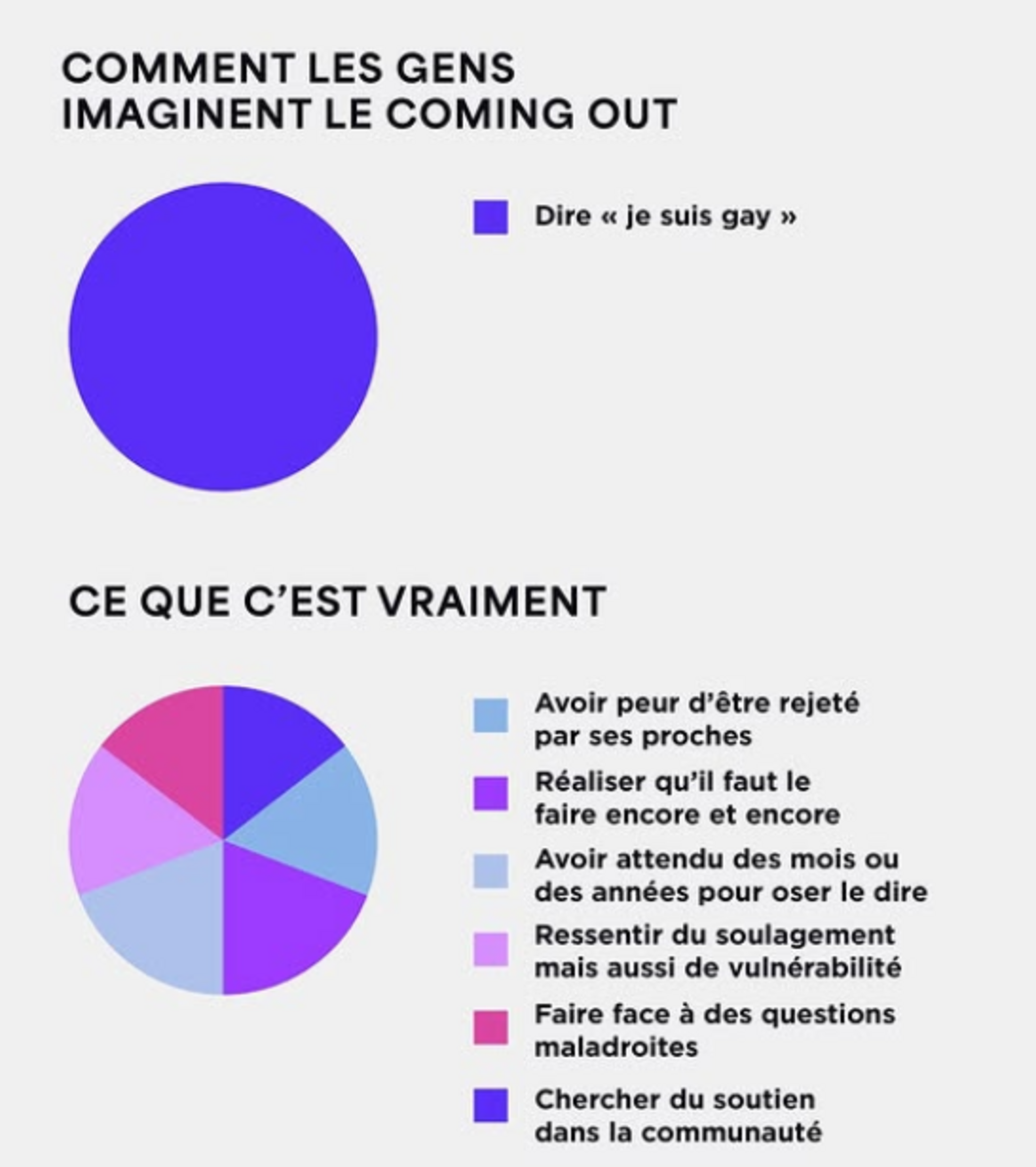

Agrandissement : Illustration 3

Outre le fait qu'une partie de ces questions/affirmations relèvent d'une essentialisation des personnes désignées comme femmes/hommes, et d'une assignation à de soi-disant comportements sexuels genrés (et au-delà, à une répartition genrée des rôles et des tâches en général), elles supposent aussi que les sexualités non cis-hétérosexuelles sont les mêmes que la sexualité cis-hétérosexuelle − et je devrais là aussi dire les sexualités − toujours placée comme point de référence.

Or, l'un des aspects fort enthousiasmants des rapports et relations non cis-hétérosexuelles, c'est précisément d'expérimenter et de vivre sa sexualité autrement.

(J'en profite ici pour rappeler que statistiquement, les femmes en relation lesbienne jouissent davantage que les femmes en relation hétérosexuelle : d'après une étude de 2017, "86 % des lesbiennes atteignent toujours ou régulièrement l’orgasme lors d’un rapport sexuel, mais seulement 65 % des hétérosexuelles", et une autre de 2018, "une femme a 33 % plus de chances de jouir avec une femme qu’avec un homme". Et selon l'IFOP en 2021, "en France, les homosexuelles ont des pratiques plus variées que les femmes hétéros.")

Je passe le détail sur toutes les questions concernant les positions sexuelles, les demandes de conseils sexuels de mecs cis het aux meufs en relation avec d’autres meufs, etc. ; toutes ces choses qu'on ne demanderait jamais ou beaucoup moins à une personne cis het.

Globalement, on s’autorise à avoir un avis sur votre sexualité, on en parle devant vous comme si vous n’étiez pas là et que c’était un sujet de débat, on discute de vos droits (à vous marier, à être parent, à vivre) ; dans l’espace public, le moindre carré d’existence grapillé vous est reproché comme si vous alliez grand-remplacer la population cis het (j’emploie ce terme volontairement, c’est très lié et les mécanismes sont assez similaires) ; si vous vous montrez en public avec un.e partenaire de même genre, on vous qualifiera de militant.e, alors que n’importe quel couple hétérosexuel passe inaperçu.

La plupart des personnes LGBT ont intégré ces stigmates, et même chez les personnes bien affirmé.es, ils peuvent rester tenaces, d’autant que la société se charge de vous les renvoyer. Et dans un contexte où l'extrême droite se lâche, c'est encore plus le cas.

Si les femmes bies et lesbiennes cisgenre sont particulièrement invisibilisées, les personnes trans, hommes, femmes ou non-binaires, hétéros ou non, sont surexposé.es aux violences.

Il peut y avoir des traumas liés au rejet familial, amical, social. Certain.es ont pu être mises à la porte de chez elleux, licencié.es, tabassé.es. Certain.es ont subi des thérapies de conversion, dont la pratique est officiellement interdite en France depuis 2021. Beaucoup ont vécu des violences sexuelles – il y a des viols qu’on dit "punitifs", de la part d’agresseurs voulant vous remettre "dans le droit chemin", notamment les meufs parce que les mecs supportent pas qu’elles n’aient pas besoin d’eux.

Les enfants queer, souvent considéré.es comme un peu "à part" ou "sensibles", sont une proie de choix pour les agresseurs, qui le sentent très bien.

A l’école, malgré le fait qu’on dise qu’être LGBT soit plus facile et même une "mode" (j’y reviendrai là aussi dans un autre billet), le harcèlement reste une cause de suicide ou de tentative de suicide importante.

Iels ont pu perdre des proches (années sida, suicide, meurtres de personnes trans travailleur.euses du sexe).

Beaucoup vivent dans la précarité.

Beaucoup doivent se cacher pour que ça ne soit pas su. Et ne pas parlent pas de leur vie romantique comme le ferait n’importe quelle personne cis het, au travail par exemple. C’est parler de votre weekend en "je" et pas en "nous", ou ne pas en parler ; c’est venir seul.e aux soirées ; c’est entendre ou deviner des commentaires moqueurs à votre propos ; c’est inventer des stratégies pour que ça ne se devine pas, ou faire face à des réactions inappropriées quand c’est su ou affirmé ; c’est voir sa carrière bloquée alors qu’on a toutes les compétences pour évoluer. C’est voir son dossier de demande de logement refusé sans explication. C’est trouver des inscriptions insultantes sur sa boîte à lettres.

En 2024, une institutrice, parce que lesbienne, a subi le harcèlement d'habitant.es de sa commune, la taxant de pédocriminalité et allant jusqu'à la menacer de mort. Le maire et la gendarmerie n’ont rien fait pour arrêter le(s) agresseur(s) et, au lieu de la soutenir, le rectorat l'a invitée à partir. Elle a renoncé à faire sa rentrée.

Si vous avez besoin de thérapie, beaucoup de praticien.nes, quand iels ne sont pas directement, subtilement, ou inconsciemment homophobes/transphobes, ne sauront pas reconnaître la discrimination et les traumatismes liés au rejet de votre identité de genre et/ou de votre orientation sexuelle, ne connaîtront rien ou pas grand-chose aux problématiques que vous rencontrez, et vous devrez les éduquer s’iels y sont disposé.es. Mais c’est quand même vous qui paierez la séance.

Idem pour les professionnel.les de santé organique.

Les conséquences peuvent être traumatisantes, et graves sur le plan physique.

De plus en plus, des listes de praticien.nes safe et compétent.es circulent au sein de la communauté LGBT. Mais iels ne sont ni pléthore, ni partout.

C'est pourtant s'entendre dire que quand même, ça va, que la société aujourd'hui est ouverte, que les LGBT peuvent se marier et avoir des enfants – comme si c'était si simple, et comme s'il ne s'agissait que de ça – et qu'on peut vivre comme tout le monde.

Même out et à l'aise dans son identité de genre et/ou son orientation, il reste toujours un petite pointe d'appréhension quand on parle de soi sur ces terrains. On guette toujours la réaction, si infime soit-elle.

On doit faire gaffe aux get-apens sur les sites et applis de rencontre ; quand on rentre chez soi avec son amoureux.se, on sait qu'on peut être agressé.e. Tenir sa main dans la rue peut vous valoir des insultes ou un passage à tabac. Même quand on se trimbale seul.e.

Récemment, un jeune homme de 19 ans a été roué de coups en plein jour, dans une rame de tram, par onze personnes – oui, onze, incluant des femmes. L'un d'elleux a déclaré qu'il "[n'aimait] pas les pédés." Personne n'est intervenu.e pour lui venir en aide. [4]

Il y a certains endroits où on ne peut pas entrer parce qu’on sait qu’on n’y sera pas bien reçu.e (ou bien on le découvre à ses dépens, parfois avec des conséquences dramatiques), des pays où on ne peut pas aller en vacances sans prétendre qu'on est ami.es (et encore), parce que l’homosexualité et/ou la transidentité y sont interdites et passibles de peine de mort.

C'est voir la classe politique au mieux laisser faire dans l'indifférence ce qui vous arrive, au pire s'opposer à vos droits et à votre existence en tenant des discours abjects, mensongers et scientifiquement absurdes à votre encontre, et en faisant voter des lois pour faire en sorte que vous disparaissiez du paysage.

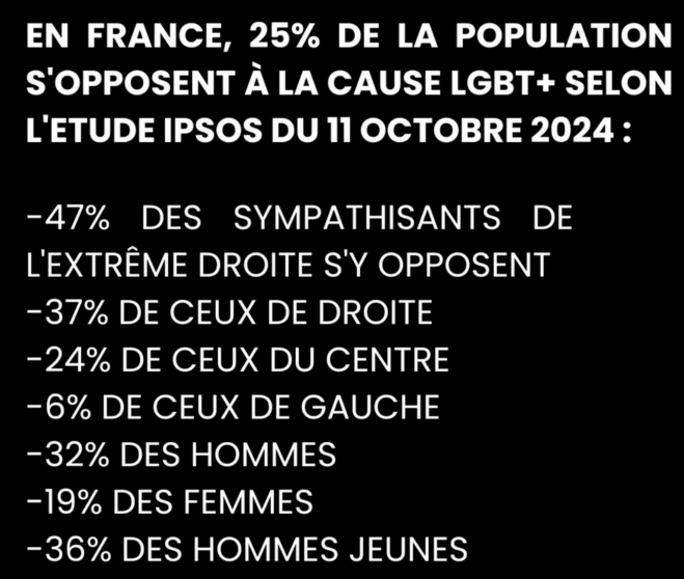

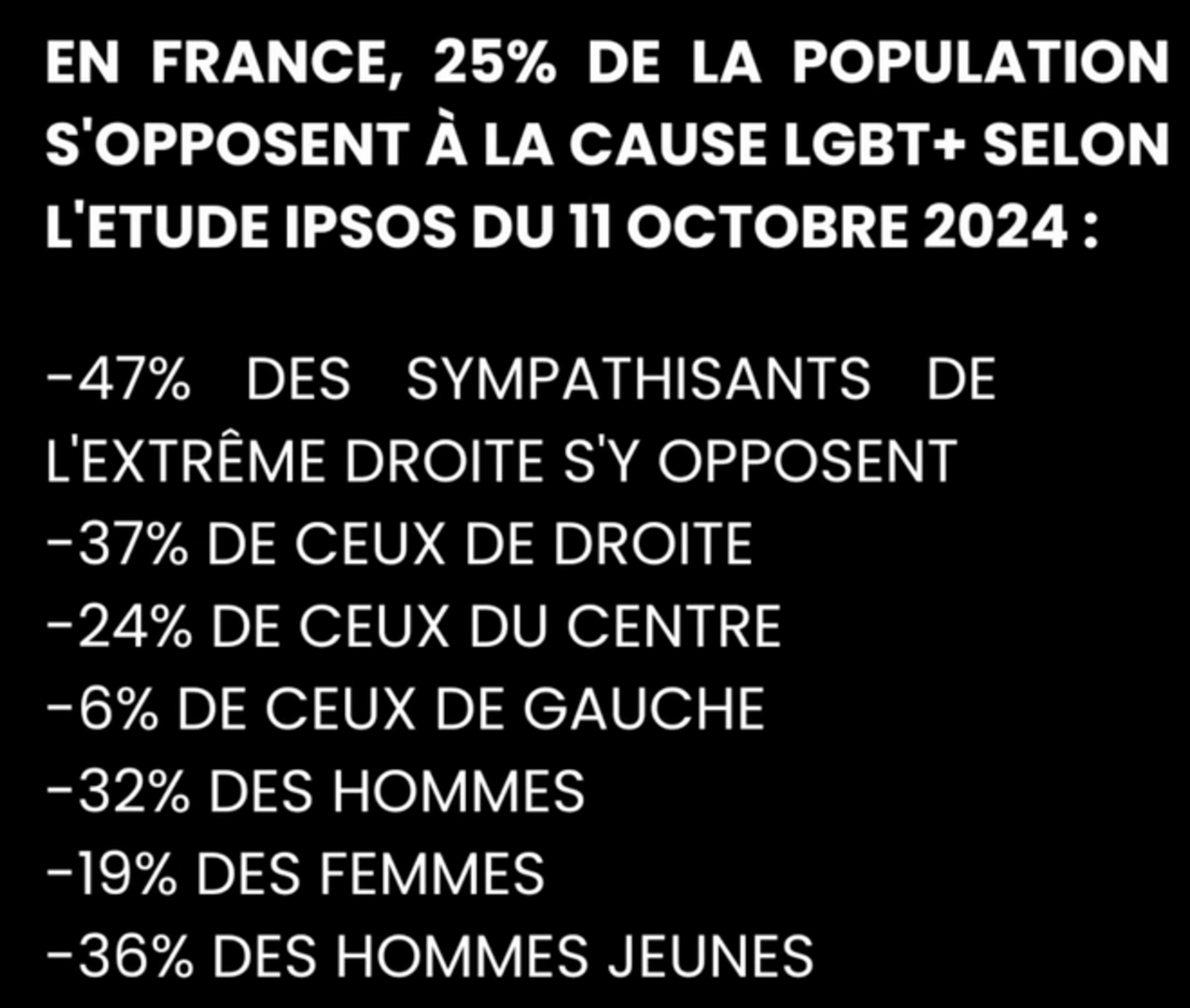

Agrandissement : Illustration 4

En 2024, sous couvert de protection des enfants, le groupe LR a déposé un projet de loi extrêmement agressif et dangereux pour limiter les droits des personnes trans. (Alors que les mêmes ne se préoccupent nullement des 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année.)

En Russie, les LGBT ont été déclaré.es terroristes, et les forces de l’ordre procèdent à des descentes dans les bars, tabassent et incarcèrent.

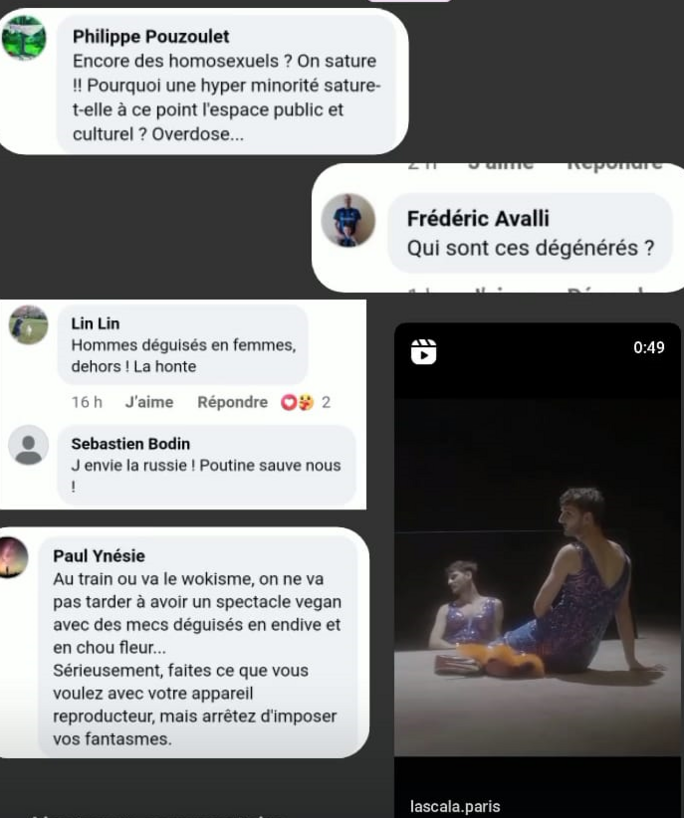

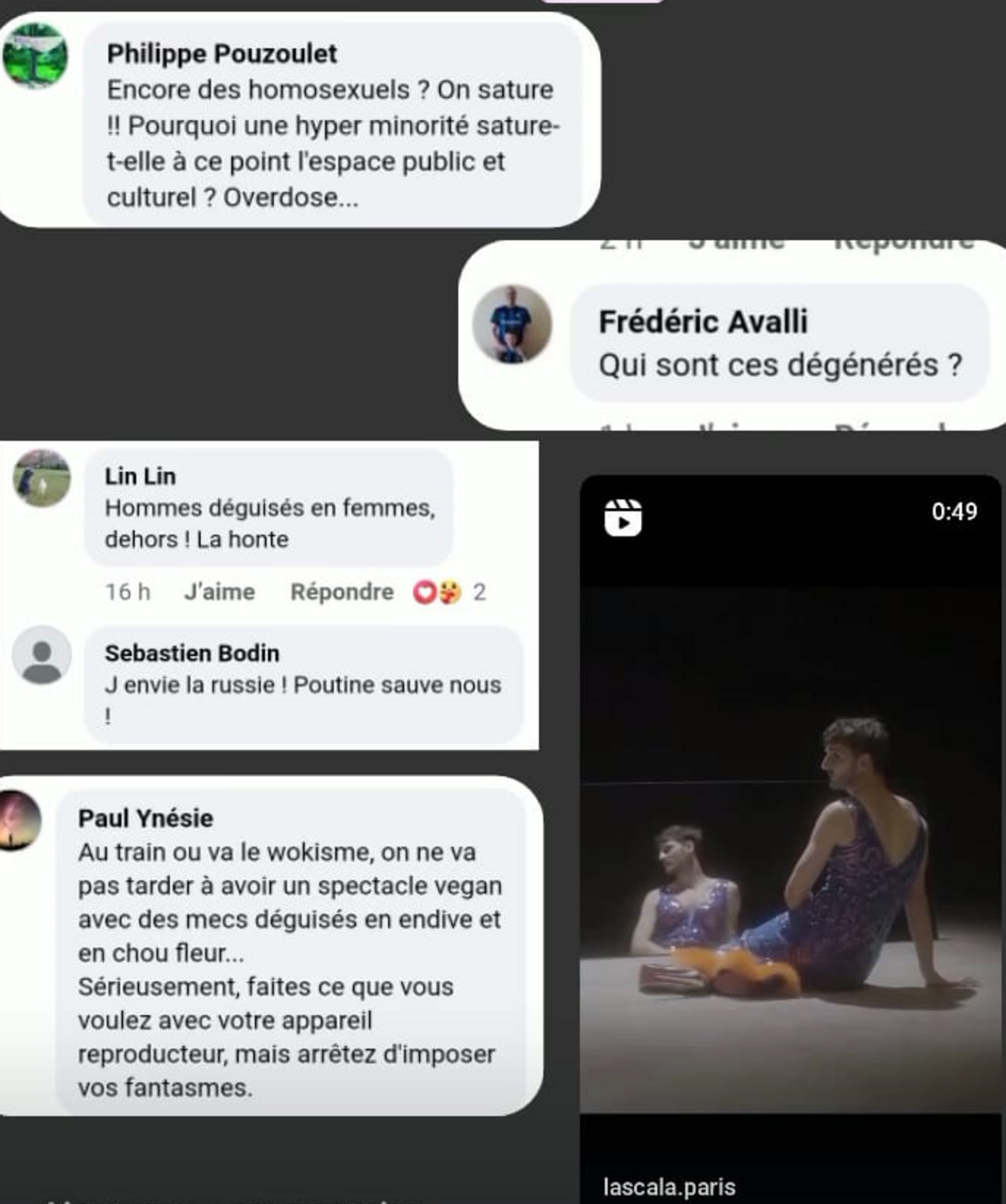

C'est lire des commentaires haineux sur les réseaux sociaux, vous traitant de détraqué.es, de contre-nature, de dégénéré.es, de zoophiles, vous menaçant de viol, souhaitant votre mort, votre extermination.

Agrandissement : Illustration 5

*

Une des meilleures choses à faire, il me semble, c'est de vous demander si vous diriez ou demanderiez à une personne cis het ce que vous vous apprêtez à dire ou demander à une personne LGBT, ou comment vous réagiriez si on vous disait/demandait ça.

De façon générale, il vaut mieux éviter de préjuger de l’orientation (hétéro)sexuelle d’une personne (ce que les chercheur.euses ont appelé la présomption d'hétérosexualité), ainsi que de son identité de genre, d'après son apparence, son prénom, sa tenue vestimentaire ou quoi que ce soit d'autre ; et si on ne sait pas, on peut essayer de tourner ses phrases de façon à ne faire apparaître ni masculin ni féminin. Il se peut qu’il y ait parmi vous des personnes LGBT sans que vous le sachiez.

Aussi et surtout, ne jamais "outer" quelqu’un.e, c’est-à-dire révéler à d’autres son orientation et/ou son identité de genre à sa place et/ou sans son consentement s’iel n’est pas out.

Les conséquences peuvent être extrêmement graves.

Et nos vies ne sont pas des ragots de machine à café.

Ne jamais non plus le/la forcer à révéler son identité de genre et/ou son orientation si iel n’y est pas prêt.e ou n’en a pas envie.

Pour les personnes trans, éviter :

- de parler de "transsexuel.les" : on parle désormais de personnes transgenre ;

- de demander leur "dead name", c’est-à-dire le prénom qu'iels portaient avant de transitionner ;

- de leur demander si iels sont opéré.es ou non, si iels prennent des hormones, si iels comptent le faire, et de les réduire à leur transition ;

- de leur dire qu'attention, il y a des dangers (largement surestimés, et iels seront déjà renseigné.es ; pour les personnes mineur.es, si l'inquiétude des parents ou adultes de référence est légitime, la loi est claire, et les équipes compétentes sauront informer et rassurer), de leur demander si iels sont sûr.es avant de vouloir transitionner parce que c'est irréversible (faux), que c’est une passe (souvent faux, mais quand bien même ça serait le cas, ça les regarde, pas vous ; c'est aussi valable pour les personnes cis gays, bi, lesbiennes, pan... notamment chez les plus jeunes, pour lesquel.les, encore une fois, on entend souvent dire que c'est une mode ; or, iels se sont questionné.es sur le sujet bien plus que vous ne l'imaginez, puisque c'est dans leur chair, et savent mieux que vous ce qu'il en est pour elleux.)

Des personnes LGBT peuvent avoir envie de parler et de s'ouvrir, mais il faut se rappeler que beaucoup ont régulièrement ou en permanence à faire à des commentaires directs ou indirects, à des humiliations, des moqueries, des insultes, de la part de leur entourage ou de personnes anonymes, sur leur sexualité ; qu'iels y sont sans cesse renvoyé.es ou réduit.es ; qu'iels sont perçu.es comme obsédé.es, déviant.es, malades, dégoûtant.es, pervers.es, pédocriminel.les, et qu'iels ont pu l'intégrer comme on intègre le sexisme, et ont donc pu ou peuvent encore vivre un sentiment de honte, d'infériorité, d'anormalité, de dégoût d'elleux-mêmes…

Et donc, même si vous avez une envie sincère de partager, d'apprendre de leur expérience, et que vous savez être bienveillant.es, iels n'auront peut-être pas envie de s'en ouvrir, ou pas à ce moment-là. Et c’est à respecter. Mais vous pouvez faire savoir que vous aimeriez, et/ou que vous êtes là si iels en ont envie ou besoin. Vous pouvez aussi dire que vous avez peur d'être maladroit.e et qu'il ne faut pas hésiter à vous le dire si jamais vous dites quelque chose d'offensant sans vous en rendre compte.

Par exemple, dans la magnifique série Chair tendre, il y a ce très chouette moment entre la mère de Sasha, adolescent.e intersexe, et un de ses amis homosexuel, auquel cette mère pose toutes les questions qu'elle voudrait poser pour savoir si elle formule les choses sans préjugés ni discrimination malgré elle. Parce qu'on a toustes été élevé.es dans cette société et qu'on est toustes traversé.es, qu'on le veuille ou non, d'impensés homophobes et transphobes. Autant le savoir et faire au mieux pour les débusquer.

Mais de façon générale, le mieux est vous informer par vous-même et de ne pas compter sur les personnes concernées pour le faire à votre place, ce n'est pas leur boulot ; mais certain.es ont choisi de le faire en publiant des livres, en réalisant des podcasts, en créant des contenus sur les réseaux sociaux, et on les en remercie. Je mets quelques références ci-dessous.

Et puis, à une autre échelle, ce n'est pas seulement une question de sexualité.

C’est aussi vivre sa vie autrement, souvent depuis la marge, et surtout comprendre que la cis-hétérosexualité est un régime politique, qu'elle est construite, et que "sortir de l’hétérosexualité", comme le dit si justement Juliet Drouar, permet d’en prendre conscience.

*

Quelques ressources

> Podcasts :

- "Faut-il supprimer le genre?", épisode du podcast « Encore heureux » qui fait très bien le tour de la question, très utile pour soi et/ou ses proches un peu paumé.es

- Aussi de « Encore heureux » : "Pourquoi les bisexuel.les vont-ils si mal ?"

- "Contre-nature", du média Paint, "qui donne la place et la parole aux personnes LGBTQ sans tabou!"

- le podcast de Camille Regache, qui "propose de déconstruire tout ce qui est considéré comme naturel et inné en ce qui concerne l’identité de genre et la sexualité."

- "Pédés : réinventer le monde", du podcast LSD sur France Culture

- "Sortir les lesbiennes du placard", du podcast LSD sur France Culture

> Livres :

Morgan Noam, Ceci n’est pas un livre sur le genre, 2024

Lexie, Une histoire de genres, 2024

Juliet Drouar, Sortir de l’hétérosexualité, 2021

Rozenn Le Carboulec, Les humilié.es, 2023

Alice Coffin, Le génie lesbien, 2020

Tal Madesta, La fin des monstres, 2023

Sarah Jean-Jacque et Sophie Pointurier, Le déni lesbien, 2024

Paul B. Preciado, Je suis un monstre qui vous parle, 2020

Maurice, Le petit guide LGBTQIA+, 2024

> Pour celleux qui sont sur les réseaux :

- le compte lecoindeslgbt qui recense les actualités concernant les personnes LGBT au niveau mondial

- les comptes de Morgan Noam et de Lexie Agresti aka aggressively_trans

- le compte de Baptiste Beaulieu

> Associations :

- SOS Homophobie : de nombreuses informations, études, ressources, et une possibilité de contact et d'accompagnement en cas d'agression homophobe/transphobe

- Stop Homophobie

- L'observatoire de la lesbophobie

> Medias

- le magazine Komitid

- GenderCover de Rozenn Le Carboulec

- le media LGBTQIA+ Paint

___________________________________________

[1] (Re)voir aussi le bouleversant documentaire Coming Out de Denis Parrot.

[2] https://utppublishing.com/doi/abs/10.3138/jcs-2020-0067?journalCode=jcs

Le DSM est l'acronyme anglophone pour Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux.

[3] D'ailleurs les médias ont parlé du coming out de Lucie Castets, ce qui est une erreur : puisqu'elle est mariée, c'est que c'était déjà public. Mais bon. Et je passerai sur le fait qu'un des invités de Pascal Praud l'a qualifiée de "sexuellement incorrecte". Sic.

[4] MAJ 19/01/2024: voir les témoignages directs de Selim (nom d'emprunt) ici et là.