Agrandissement : Illustration 1

Mon regretté directeur de recherche, qui savait traduire Bachelard dans la langue de Coluche, disait que le principe du vêtement, c’était de montrer ce qu’il voulait cacher.

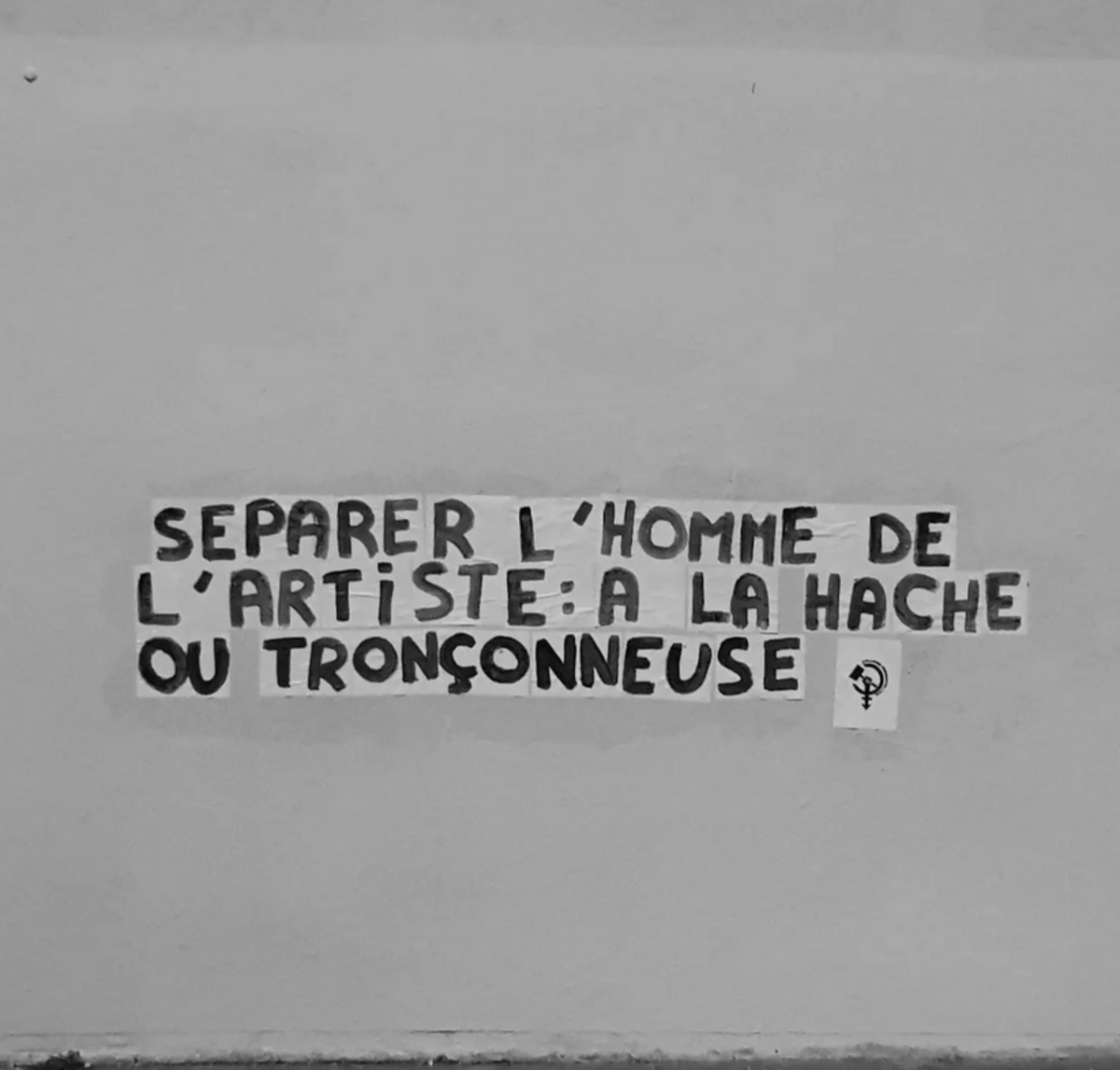

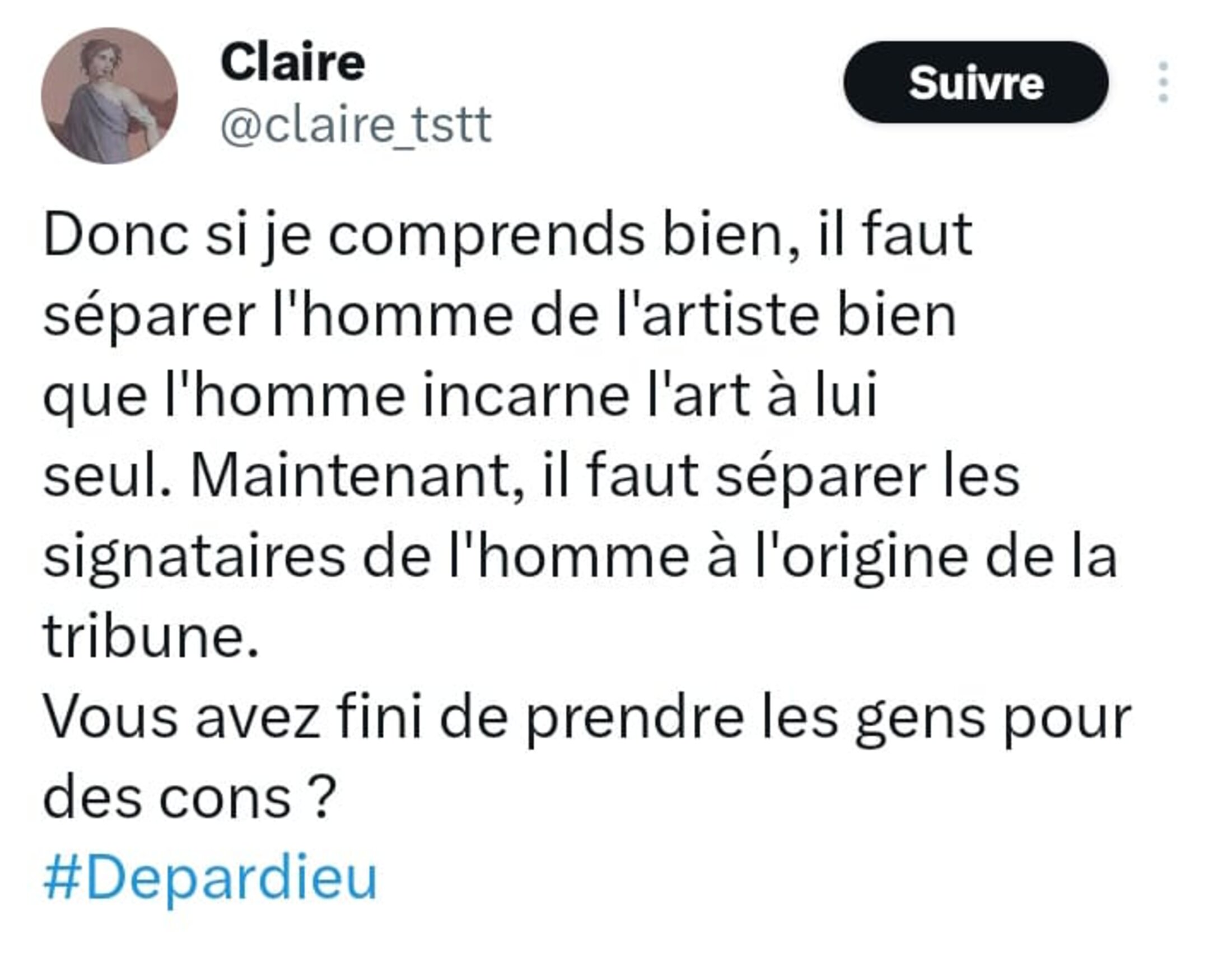

« Séparer l’homme de l’artiste » : l’expression a d'abord traîné dans les couloirs de l’intelligentsia culturelle, avant de connaître, à la faveur du mouvement #MeToo, une vulgarisation médiatique d’ampleur, qui l’a propagée dans le grand public.

Jusqu’alors réservée aux artistes qui, dans leur œuvre et/ou dans leur vie, fricotaient avec les idées de droite extrême ou s’y abreuvaient complètement, elle est désormais surtout brandie lorsqu’un.e artiste de renom (et généralement, précisons-le, de genre masculin et blanc) est mis.e en cause dans des affaires de violences sexuelles.

Une sorte de phrase-écran, un peu comme les psys parlent de souvenir-écran (le souvenir qui fait barrage à d’autres bien plus traumatisants) ou les économistes de société-écran (la société qui en abrite d’autres aux activités bien moins licites).

Un écran de fumée, comme un miroir sans tain, qui donne à voir une chose pour en masquer une autre entre laquelle et nous il s’interpose, une autre qu’on ne veut pas voir mais dont, yeux mi-clos, on devine les contours.

Plus près, trop près, ça pique, ça brûle, on tousse.

On se protège.

Elle est reprise de bouche en bouche, de plume en plume, convoquée ou récusée, parfois débattue ; dans tous les cas, elle est avancée comme une équation dont le résultat est considéré, mais pas les termes.

Les termes pourtant, sont importants.

En cours de philosophie, on apprenait à analyser les termes du sujet. Les questions : « Faut-il… ? » ou « Doit-on… ? » ne se traitent pas de la même manière que « Peut-on... ? »

Les unes font appel au droit et à l’éthique (la tradition philosophique aurait parlé de morale, mais je préfère éviter ce terme), l’autre aux conditions de possibilité : est-on en mesure de?

Avant de le faire, il conviendrait donc de s’assurer qu’on est en capacité de "séparer l’homme de l’artiste".

Si oui, on doit pouvoir tracer une délimitation nette, tangible, objectivable entre l’un et l’autre.

Si non, alors le reste ne tient pas, et il faut voir de quoi cet argument est le déguisement.

Comment en effet, considérer un résultat comme valide, si les termes censés y conduire ne le sont pas ?

Autrement dit comment argumenter si la question est mal posée ?

Mise au point préalable :

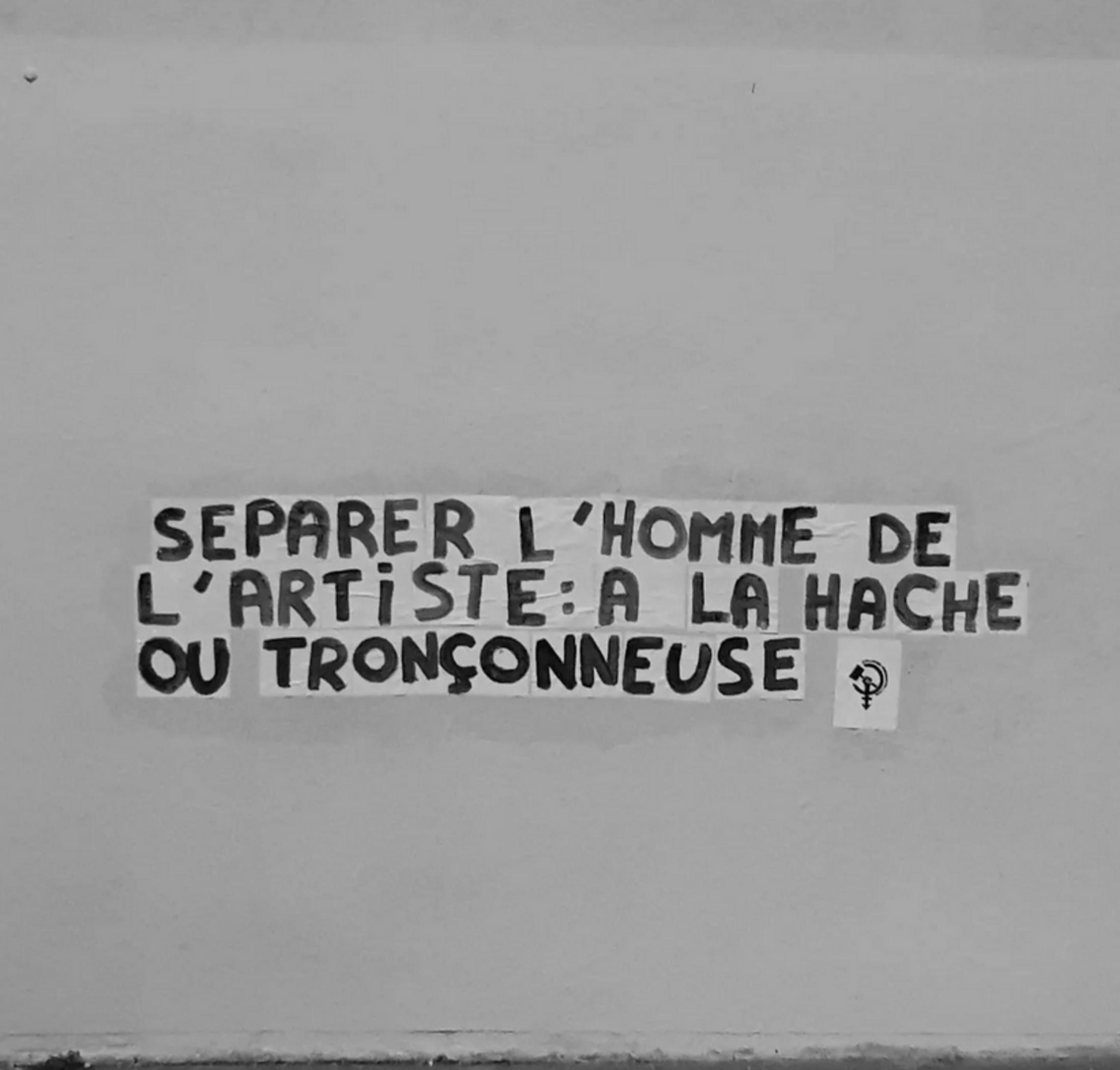

« on » peut encore dire plein de choses, et « on » en dit même encore beaucoup

Dans un sketch intitulé « Le cancer du bras droit », Coluche (encore, mais on ne répétera jamais assez que Coluche est un Socrate moderne) arrive chez son médecin et, en pliant le bras droit, lui dit : "Docteur, quand je fais ça, aïe, ben je peux pas le faire."

Sauf que, de facto, il vient de le faire.

Même chose lorsqu’on en entend infatigablement brailler que "on ne peut plus rien dire". Précisément, ces martyrs auto-proclamés viennent généralement de dire ce qu’ils se plaignent de ne pas ou plus pouvoir dire, et ont donc pu le faire.

(D’ailleurs ce sont même souvent ceux qu’on entend le plus – qu’on leur donne la parole ou, plus exactement, qu’ils la confisquent et la monopolisent – et qui s'expriment sans trop de filtres.)

Agrandissement : Illustration 2

Passons donc sur cette première incohérence.

L’homme est l’artiste

Arrive souvent, dans le fil de la litanie qui précède, la soi-disant nécessité de séparer l’homme de l’artiste – lorsque l'homme est suspecté, voire convaincu, d’avoir commis des actes répréhensibles, le plus souvent des violences sexuelles.

Soit.

Peut-on objectiver à quel moment, ou à quel endroit, ou de quelle manière l’homme cesse d’être un homme pour être un artiste, et peut être artiste sans être homme ?

Peut-on objectivement décrire une limite, une séparation ?

Agrandissement : Illustration 3

Nous sommes tou.tes traversé.es d’identités multiples et changeantes, relatives et arbitraires, auxquelles nous ne nous réduisons pas.

Selon l'époque et le milieu dont nous serons issu.es, selon les moments de notre vie, nous pourrons nous identifier, par exemple, comme femme, homme, personne non-binaire ; conjoint.e, parent.e, voisin.e, collègue, ami.e ; enfant, jeune, adulte ; personne cis- ou transgenre ; citoyen.ne de telle(s) nationalité(s) ; de gauche, de droite, du centre, apolitique ; caucasien.ne, afro-descendant.e, asiatique, arabe ; chrétien.ne, musulman.e, juif.ve, bouddhiste, athée…1

Nous sommes chacune de ces identités et toutes à la fois, sans qu’aucune ne nous définisse par essence, ni davantage qu’une autre. Ce sont des catégories conceptuelles plus ou moins rigoureuses, souvent fantasmées, dont nous héritons ou que nous élaborons, et auxquelles nous nous identifions pour fonctionner en société et donner du sens à nos existences, mais qui ont la consistance ontologique d’un arc-en-ciel.

La seule identité que nous ayons toustes en commun, qui n’en est pas moins une construction, et qui à elle seule englobe toutes celles que nous habitons ou traversons, est notre condition d’être humain.2

Qu’il se définisse ainsi lui-même ou le soit par d’autres, l’artiste n’est donc qu’une des facettes de l’homme.3

Quand on invoque une soi-disant séparation de l’un et de l’autre, signifie-t-on alors que l’artiste ne serait pas ou plus un homme? Et dans ce cas, à quel titre?

Si l’on considère que l’artiste, en tant que professionnel, se distingue de l’homme en tant que personne privée, il faut rappeler non seulement que dans le code du travail aussi, il y a des règles et des lois (ce qui est encore difficile à faire entendre dans les métiers de la culture, j’en conviens), mais aussi que les faits de sexisme, d’agression sexuelle et de viol ne relèvent pas plus de la vie privée que de la sexualité. Ce sont des délits et des crimes, passibles de tribunaux, d’amendes et de peines d’emprisonnement (au moins en théorie, car en pratique, la justice pénale s’applique rarement), et dont la sexualité est le lieu d’exercice, mais qui n’en relèvent pas.

Cela vaut donc pour les artistes comme pour n’importe quel autre professionnel dans n’importe quel autre milieu, et n’a donc à voir ni avec l’art, ni avec la sexualité.

Blanche Gardin l’avait souligné :

« C’est bizarre cette indulgence qui s’applique seulement aux artistes. On ne dit pas d’un boulanger : "Oui c’est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais bon, il fait une baguette extraordinaire."»

(Dans la réalité, il est évident que nombre d’agresseurs utilisent l’art et leur position de pouvoir hiérarchique et/ou symbolique, même quand parfois ce pouvoir est minime, pour assouvir leur soif de domination, et qu’ils y parviennent par des moyens subtils, sournois, pernicieux, pervers.)

Si l’on considère que l’artiste échappe à l’humanité en tant que valeur (de respect, de dignité, de partage, d’égalité, de solidarité…), il faut alors se demander ce qu’est un artiste sans humanité. Un beau salaud? C’est peu à son honneur.

En tant que comédienne, je trouverais difficile de me conduire de façon abjecte dans ma vie et de défendre des êtres, dans mon métier, dont je dois précisément aller trouver l’humanité, si faible soit-elle parfois, si moi-même j’en suis dépourvue et ne me laisse pas toucher par la traversée d’autres vies que la mienne. La responsabilité de l'interprète, elle est là aussi. Vous avez la vie d’autrui entre les mains. Même si c’est une vie fictive, ça n’en est pas moins une vie.

Mais ça existe. J’en ai rencontré. Mes collègues aussi. Plein.

Sur X, la journaliste Salomé Saqué l’a très bien résumé :

« Je n’en peux plus de ces gens qui défendent G. Depardieu en soulignant ses talents d’acteur. Personne ne l’accuse d’être un mauvais comédien, 14 femmes l’accusent de VIOLS, AGRESSIONS SEXUELLES, HARCÈLEMENT SEXUEL. C’est sur ça et uniquement sur ça que le débat doit porter. »4

En effet, si on y réfléchit deux secondes – faisons cet effort : qu’est-ce que le fait d’être un bon comédien a à voir la possibilité d’être un agresseur? Plus exactement, en quoi l’un empêcherait l’autre?

Dans la suite du désormais célèbre Complément d’enquête consacré à Depardieu, l’agent et producteur de l’acteur, Jean-Louis Livi, n’a cessé de rappeler que "Gérard" n’était pas que ce qu’on voyait et donnait à voir de lui.

Mais personne n’a dit le contraire Jean-Louis ; ce qu’on dit, c’est qu’il peut à la fois être un bon comédien, un grand artiste, et même un bon copain si tu veux, et un type qui commet des actes passibles de justice.

On en revient au principe des identités multiples. Ou de la boule à facettes. On ne les voit jamais toutes en même temps. Comme la face cachée de la lune, ça ne veut pas dire qu’elles n’existent pas.

Du reste, si on doit inconditionnellement laisser l'artiste être tel qu'il est ("ça va, c'est Gérard"), même si cela implique qu'il puisse commettre des actes répréhensibles, délictuels, criminels, parce que c'est ce qui ferait son talent, cela signifie-t-il qu'il en perdrait à se comporter décemment?

C'est non seulement dire que son talent reposerait sur son agressivité, ce qui n'est déjà pas glorieux, et confirme la valorisation et l'esthétisation de la violence – masculine – à la vie comme à l'écran ; mais c'est aussi dire que ce n’est pas vraiment un artiste, du moins un interprète, puisqu’il ne serait si grand que d'être tel qu’il est dans sa vie. Pas d’espace de projection, de construction d’un.e autre que soi.

C’est carrément insultant, en fait.

Si l’on considère que l’artiste échappe à l’humanité en tant que condition, que devient-il ? A moins d’en faire un dieu, ce qui vous me l’accorderez, est aussi rationnellement difficile à prouver que théologiquement assez risqué, l’argument est difficilement tenable d’un point de vue éthique, car il revient à nier son humanité. Et nier l’humanité d’autrui, c’est aussi, grosso modo, ce qui est au fondement de tout massacre, individuel ou de masse. Gênant.

Allons plus loin.

Dans Triste Tigre, où elle raconte l’inceste que son beau-père lui a fait subir de ses 7 à ses 14 ans, Neige Sinno écrit :

« A la question de savoir pourquoi les soldats commettaient les pires exactions sur les sites de conflit, j’ai entendu une fois un grand historien spécialiste des deux guerres mondiales répondre : parce qu’ils le peuvent.(…) lls violent parce qu’ils peuvent, parce que la société leur donne cette possibilité, parce qu’on leur a donné l’autorisation, et que quand un homme a la permission de violer, il viole. Comme si le mal était une potentialité toujours présente en nous et que, dans les conditions de possibilité de barbarie, la barbarie se manifeste automatiquement. »5

Dans le contexte qui m’intéresse, les êtres dont on parle évoluent dans une société dont les droits humains constituent encore, au moins sur le papier, le socle (et bien qu’il s’y commette néanmoins des actes barbares). Ils sont parfaitement insérés dans le système qui leur a permis de devenir ce qu’ils sont devenus.

Les mots d’Adèle Haenel résonnent :

« Les monstres ça n'existe pas. C'est notre société. C'est nous, nos amis, nos pères. »

Tout comme celle du héros (qui vaut aussi pour le génie), la figure du monstre dédouane. Elle permet de ne pas penser. De ne pas nous penser. De ne pas nous réfléchir – au sens du miroir, de nous renvoyer notre image, individuellement et collectivement.

Individuellement, le héros (ou le génie) nous renvoie à la justification de notre impuissance ou de notre incapacité ; le monstre, à la défense de notre médiocrité peu glorieuse mais malgré tout acceptable en comparaison de l’atrocité. L’un est hors d’atteinte, l’autre est pire que ce qu’on s'imagine jamais pouvoir être ou faire6. Chacun incarne un être hors norme, que l’on regarde comme affranchi des limites de l’humanité, et auquel on se raccroche pour excuser notre lâcheté, notre paresse ou nos petites bassesses.

Que ces figures aient une fonction structurante pour la psyché, individuelle et collective, s'entend : modèles ou repoussoirs, ce sont comme des jalons de ce qu'on peut admirer ou mépriser, aspirer à être ou doit s'interdire de devenir.

Mais la cristallisation sur ces figures invisibilise aussi le système, en le faisant disparaître derrière le seul individu – fût-il grandiose ou misérable. La structuration du réel par des dynamiques de pouvoir et des rapports de conflictualité, et par des imaginaires culturels qui construisent notre perception du réel et conditionnent notre capacité à agir dessus, seul.es ou ensemble, est occultée. Elle efface donc la possibilité d'une force collective, d'une alliance consciente des individualités dans une force supérieure à celles qui le composent.

Pour ceux que l'on regarde comme des monstres, elle dilue la responsabilité de la société – les forces politiques et sociales – dans la création d’êtres capables d’actes barbares, qui grandissent pourtant parmi nous, et agissent souvent avec notre complaisance, voire notre complicité.

Pour ceux que l'on regarde comme des héros ou des génies, elle conduit à oublier qu'ils ne se sont pas faits tous seuls, qu'ils ont également été façonnés par la société dans laquelle ils sont nés, que des privilèges divers ont pu leur être accordés. Et que derrière les portes fermées au public, il y a toujours un être humain lui aussi pris dans l'aventure de l'existence, soumis à ses propres contradictions, parfois bien loin du vernis affiché en société.

(Et j’inviterais au passage les défenseur.euses des grands génies à aller voir qui s’est occupé de leur survie au quotidien pour qu’ils puissent se consacrer à leur art. Il y a généralement une femme pas loin, et même, souvent, plusieurs.)

*

A propos de l’affaire Claude Levêque, artiste plasticien français mis en examen pour viols sur mineurs, et placé sous contrôle judiciaire en mars 2023, la directrice de la création contemporaine au Centre Pompidou Alicia Knock a déclaré au Monde :

« Il n’y a pas un espace d’agression et un espace de création, tout est imbriqué. »

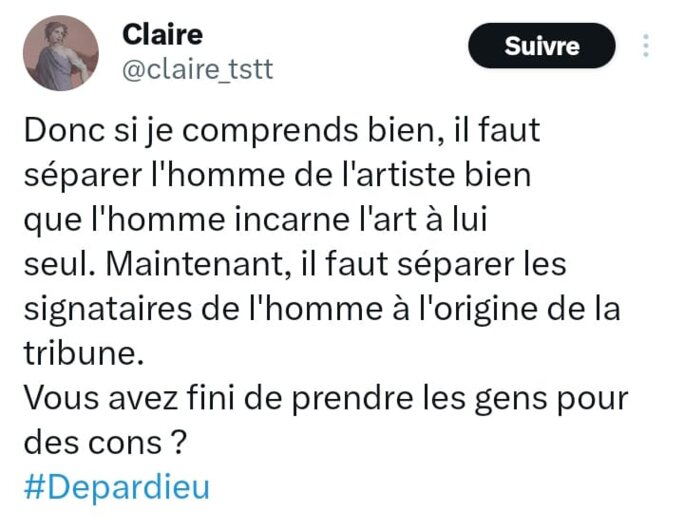

Demandez à n’importe lequel ou laquelle de vos interlocuteur.ices invoquant cette séparation de préciser sa pensée.

Demandez-lui quand, où, comment il ou elle trace une limite.

Demandez-lui si c'est l'homme ou l'artiste qui agresse.

Ça risque fort de botter en touche.

Comme me le disait une amie à propos d'un célèbre acteur mis en cause : "Il viole, mais avec talent."

Agrandissement : Illustration 4

*

Maintenant qu’on sait que c’est du flan, j’aimerais qu’on cesse d’invoquer cette séparation imaginaire, puisqu’elle n’a aucune validité théorique.

La supercherie a son utilité sociale et politique, j’entends. Elle détourne l’attention de la question réelle, qui est celle de laisser quelqu’un se livrer à des crimes et délits sous prétexte de talent. Soit qu’on se préserve du choc qu’on aurait à ouvrir la boîte de Pandore ; soit qu’on cherche à préserver une personne dont on a besoin par ailleurs pour faire tourner la maison (économiquement le plus souvent) ; soit que cette personne soit l’arbre qui cache la forêt : si elle tombe, comme une ligne de dominos, le reste suivra. (Ça vaut aussi bien pour les questions de violences sexistes et sexuelles que pour celles de délinquance financière).

Et sans doute les trois à la fois.

On peut réécouter en ce sens la magnifique tirade d’Anouk Grinberg dans « C à vous » le 10/01/2024, concernant l’appel et le soutien d’Emmanuel Macron à Gérard Depardieu :

« Ce sont deux hommes qui ont abusé de leur pouvoir et qui se sont entendus, qui se sont téléphoné la veille ou l’avant-veille, et qui se sont dit, entre abuseurs, "non mais ça va, je te couvre". Je te couvre un viol, je te couvre des agressions sexuelles, je te couvre des choses graves, quoi. »

(C'est ce que les chercheureuses féministes ont appelé le "boys club" : un "réseau informel privé largement ou exclusivement masculin dont les membres, socialement homogènes, sont choisis par cooptation afin de s'entraider dans le domaine professionnel en usant de leur influence."

Ce n'est pas tant qu'ils s'apprécient – même s'ils le peuvent – mais qu'ils se soutiennent et se protègent les uns les autres, au-delà des affinités, du seul fait d'être des hommes et de devoir se maintenir au pouvoir par l'exclusion des femmes – qui peut signifier leur destruction, les violences sexistes et sexuelles en étant l'une des armes, massive.)

*

La séparation de l’homme et de l’artiste commençant à ne plus être vraiment de bon ton depuis la diffusion du Complément d’enquête sur Gérard Depardieu, une habile pirouette permet à un certain nombre d’affirmer que ce n’est alors pas tant l’homme qu’il faut séparer de l’artiste, mais « l’homme artiste de son œuvre » comme l'a écrit Agnès Tricoire, présidente de l’Observatoire de la liberté de création, dans une tribune parue le 2 avril dernier dans Le Monde. L'homme/artiste peut donc faire ce qu'il veut, tant que ce n'est pas filmé, cela ne nous regarde pas...

Mais alors, qu'en est-il de ces Jacquot, Doillon, Miller et autres mis en cause, dont on regarde après coup la filmographie d'un autre œil, lorsqu'elle met en scène les délits et/ou les crimes dont ils sont accusés? Et doit-on rappeler que Gérard Depardieu a incarné DSK?

Plus généralement, au vu du nombre de films sur le tournage desquels on apprend ensuite que des violences se sont produites, peut-on vraiment séparer l’œuvre de ses conditions de production?

Qu'il s'agisse des femmes ou de l'ensemble des groupes de population oppressés et/ou minorisés, va-t-on vouloir protéger le système et les intérêts de celles et ceux qui le tiennent ou en profitent, au mépris de la vie de milliers de personnes, dont il s'agit de tout faire, jusqu'à l'absurde, pour ne pas reconnaître l'humanité, car cela obligerait sinon à repenser les rapports de pouvoir, de domination et d'exploitation sur lesquels nos sociétés patriarcales, coloniales et capitalistes sont établies ?7

______________________________

1 (listes non exhaustives)

2 Dans une perspective anti-spéciste, ce point peut être discuté. On peut aussi se définir non pas en tant qu’être humain, mais en tant qu’être vivant. Il reste que juridiquement, la seule notion à faire consensus, au moins en théorie, reste à ce jour celle d’être humain.

3 Je laisserai de côté ici la clarification de ce qu’est ou non un artiste : un statut? une gratification subjective, possiblement auto-attribuée? Sans compter qu’elle n’est pas toujours à connotation positive ; il est des milieux où, à moins de jouir d’une notoriété importante, ce qui est loin d’être le cas de la plupart, il ne fait pas bon être un.e artiste...

4 Salomé Saqué sur X le 26.12.23.

5 Neige Sinno, Triste Tigre, 2023, p. 192

6 Mais comme le chante Jean-Jacques Goldman dans le titre Né à Leidenstadt : « On saura jamais c’qu’on a vraiment dans nos ventres/Cachés derrière nos apparences/L'âme d'un brave ou d'un complice ou d'un bourreau ? Ou le pire ou le plus beau ? »

7 Pour un développement plus conséquent et utra pertinent de cette question, voir l'article de Cirusuelo ici.