Sur Twitter, je lis ce message, en réaction au soutien apporté par des policiers marseillais à leurs collègues de la Brigade Anti-Criminalité (BAC), mis en examen pour les violences sur Hedi R. :

« Y’a que les policiers français pour utiliser cette fausse excuse du "j’étais à bout alors je l’ai tabassé à plusieurs et laissé pour mort." »

Dans Le Parisien, pour des faits remontant à mars dernier, on lit encore ceci :

« Les policiers de la Brav-M enregistrés à leur insu ont plaidé "la fatigue physique et morale" pour expliquer leurs propos menaçants et humiliants envers sept manifestants interpellés à Paris lors d’un cortège sauvage contre la réforme des retraites. »

J'ignore s'il n'y a que les policiers français pour avancer ce type d’argument ; ce que je sais, en revanche, c'est que cet état est régulièrement invoqué, en France, dans d'autres circonstances : les violences conjugales.

Dans la presse, il m'est fréquemment arrivé de lire qu'un homme avait roué sa compagne de coups, et invoqué l'épuisement comme cause de sa violence.

Ainsi, en mars 2022 :

« Le trentenaire qui comparait devant le tribunal (...) pour répondre de faits de violence à l'encontre de son ancienne compagne (...), explique que ses énervements sont surtout dus à la fatigue et aux déplacements liés à son activité professionnelle. (...) Dans ces cas-là, l’homme s’en prend à sa compagne mais également aux enfants de cette dernière. Des coups de poing, des coups de pied, des insultes. »

De fait, les enfants ne sont pas toujours épargnés : en juillet dernier, un policier, d'ailleurs antérieurement condamné pour violences conjugales, était jugé en comparution immédiate pour avoir frappé son fils de 13 ans, jusqu'à lui entraîner une ITT pénale (incapacité totale de travail) de 20 jours. A nouveau, Le Parisien écrit :

« Le père de famille a justifié son emportement sur son fils par un stress extrême, qui l’empêche de dormir. Selon lui, la dégradation de son état psychique remonte à fin juin : "Pendant les émeutes, notre poste de police municipale a été attaqué pendant 40 minutes, avec des parpaings et des cocktails Molotov."»

Il n'est pas question ici de discuter de la réalité ou non de la fatigue, de l'épuisement, du stress. Je pense pour ma part qu'ils sont réels, et qu'ils génèrent une souffrance qui peut avoir des conséquences désastreuses, dans les sphères privée comme professionnelle.

(Ce qui m'interroge, c'est d'invoquer ces états comme cause de la violence exercée.)

Je m'en tiendrai pour l'heure à constater que ces états peuvent être invoqués dans les deux cas − violences policières, et violences conjugales, que j'étendrai ici à l'ensemble des violences faites aux femmes.

Et depuis que cette coïncidence m'est apparue, j'ai commencé à écouter d’une autre oreille les tentatives d'explication des violences policières, par ceux qui les commettent ou ceux qui les couvrent ; et je dois dire que j'y trouve beaucoup de similitudes avec les discours tenus à l'encontre des violences faites aux femmes.1

« Pas tous »

Je l'évoquais dans mon précédent billet : lorsque qu’on se risque à parler de violence et de racisme systémiques dans la police, il est fréquent de s'entendre rétorquer que les policiers ne sont ni tous violents, ni tous racistes, et qu'on ne peut pas mettre toute l'institution en cause sous prétexte qu'il s'y trouve, là comme ailleurs, quelques brebis galeuses, qui doivent certes être sanctionnées.

(Au passage, on est généralement taxé d'être militant.e, gauchiste, radical.e, voire extrémiste. Comme si défendre les droits basiques de tout être humain était extrême, et comme si c’était affaire d'opinion.)

Parler de violences policières et de racisme dans la police ne signifie évidemment pas que tou.tes les policier.es sont violent.es et/ou racistes, et bien heureusement.

Cependant, cette réponse peut-elle justifier qu'on se dispense d'une réflexion sur ces questions au sein de l'institution police ?

Certes, la violence et le racisme existent partout dans la société.

(Et, dans une pensée décoloniale notamment, on pourrait même dire qu'ils la structurent − mais c'est une question à laquelle je laisserai à d'autres, plus compétent.es, le soin de répondre.)

Alors pourquoi interroger spécifiquement la police ?

Tout corps de métier, et la société de façon globale, gagneraient certainement à se regarder dans un miroir et à tenter de comprendre ce que leurs crises disent de leur fonctionnement ; mais la police, dépositaire de l’autorité publique et armée, dispose d’un pouvoir de soumettre et de nuire bien plus important que tout autre corps de métier, qui justifie amplement que l’on se penche sur ses pratiques.

En 2022, 34 personnes sont mortes lors d’interventions policières ; 24 d’entre elles ont été tuées par balle, dont 12 suite à un « refus d’obtempérer ».

Sur le site gouvernemental Vie Publique, dans un article daté de 2022 et intitulé « Discriminations attribuées aux forces de l'ordre : un phénomène sous-estimé ? », on peut lire ceci :

« Le nombre d'actes discriminatoires imputés à des policiers ou à des gendarmes pourrait être sous-évalué. Ces infractions sont très rarement signalées aux autorités. (…) Certaines violences commises par les forces de l'ordre en France ravivent le débat sur les violences policières et les discriminations liées à la couleur de peau. (…) Selon l'enquête cadre de vie et sécurité, 6% des personnes se disant victimes de traitements défavorables à caractère discriminatoire au cours des deux dernières années déclarent que ces faits se sont produits lors d'un contrôle de police ou de gendarmerie. Cela constitue 0,5% de l'échantillon représentatif de la population interrogée, ce qui, selon le rapport, "n'est pas négligeable". »

(La police étant le bras armé du pouvoir, en interroger les pratiques sans interroger les donneurs d’ordres, et plus globalement la société dans laquelle nous vivons et voulons vivre, n’a aucun sens.)

De la même façon, quand on parle de système patriarcal, de domination masculine, de violence des hommes, il n'est pas rare qu'arrive très vite "Ils ne sont/On n'est pas tous comme ça."

Non, tous les hommes ne sont pas des dominateurs, des agresseurs, des violeurs, des assassins ; et si c'est encore heureux, il n'y a pas non plus de quoi s'en féliciter.

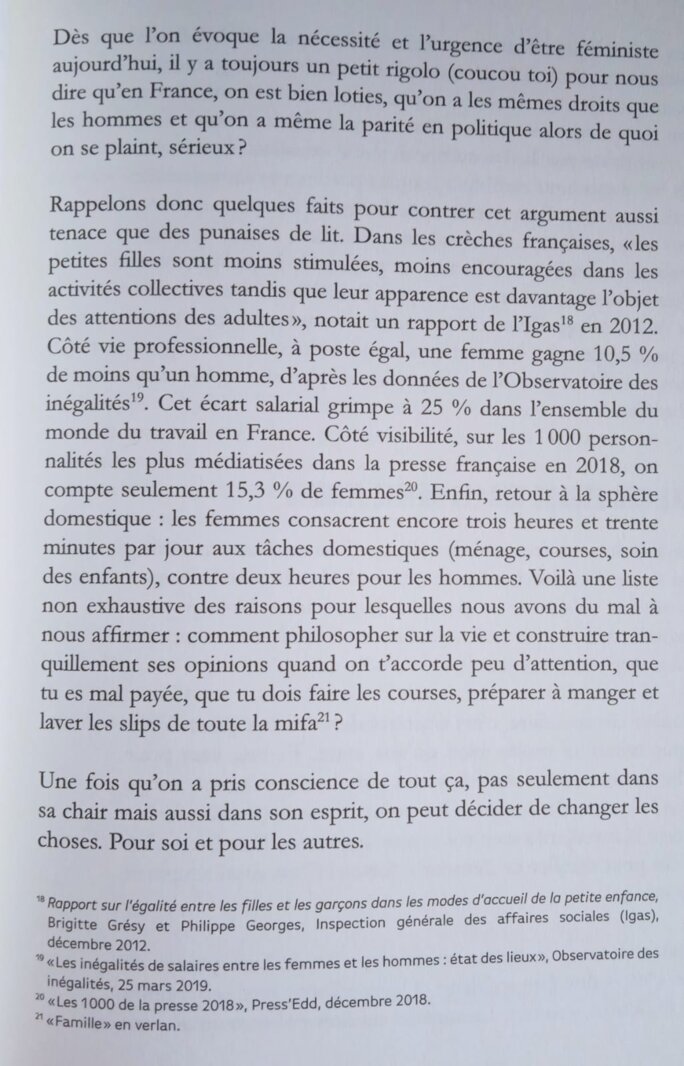

Certes, en France et dans les vieilles démocraties occidentales (bien que l’évolution récente de l’Italie soit pour le moins inquiétante), les femmes étudient, votent, conduisent, ont un compte en banque, travaillent, peuvent divorcer ou choisir de n’avoir ni mari ni enfants. En France, toutes peuvent désormais bénéficier de la procréation médicalement assistée (PMA), le délai d'avortement a été allongé, la contraception est désormais gratuite pour les moins de 25 ans, les outils de lutte contre les violences ont été repensés et les budgets augmentés.

Et en 2017, traversant continents et sociétés, #MeToo (et son avatar français #BalanceTonPorc) est venu ouvrir la parole des femmes en matière de violences sexistes et sexuelles (VSS), contribuant à une remise en question plus globale des rôles genrés structurant les sociétés, et des identités elles-mêmes.

En 2021, en France, à la suite des récits de Vanessa Springora et de Camille Kouchner3, #metooinceste apparaissait sur les réseaux sociaux, permettant aux personnes ayant subi des situations d’inceste ou de violences sexuelles dans l'enfance d’en témoigner.

La même année, la loi dite Billon a, entre autres, défini nouvelles infractions sexuelles, et complété la définition du viol en fixant « un seuil d’âge de non-consentement qui permet aux mineurs de moins de 15 ans de ne pas avoir à prouver les éléments constitutifs d’un viol (menace, surprise, contrainte, violence) dès lors que l’acte est commis par une personne majeure ayant au moins 5 ans de différence avec le mineur. » Le seuil d’âge de non-consentement a été défini à 18 ans en cas d’inceste.

Pour autant, le dernier rapport annuel du Haut Conseil à l’Egalité (HCE) entre les femmes et les hommes, paru cette année, sur l’état des lieux du sexisme en France, commence ainsi :

« Le sexisme ne recule pas en France. Au contraire, certaines de ses manifestations les plus violentes s’aggravent, et les jeunes générations sont les plus touchées. (…) Malgré des avancées incontestables en matière de droits des femmes, la situation est alarmante. (…) Cinq ans après #MeToo, le rapport dresse le constat d’une société française qui demeure très sexiste dans toutes ses sphères : les femmes restent inégalement traitées par rapport aux hommes, et elles restent victimes d’actes et propos sexistes dans des proportions importantes. »

D’après les chiffres officiels, chaque année en moyenne, 94 000 femmes de 18 à 75 ans déclarent être victimes d’un viol ou d’une tentative de viol. Dans 47 % des cas décrits, l’auteur est le conjoint ou un ex-conjoint.

Publié par le ministère de l’Intérieur en novembre 2022, le rapport sur les violences sexuelles hors cadre familial − c’est-à-dire hors violences conjugales, sur enfants et/ou inceste − établit qu’à 96%, les auteurs de violences sexuelles sont des hommes.

(Un chiffre à retenir la prochaine fois qu’on vous affirmera, ou que vous voudrez affirmer, que les femmes aussi peuvent être violentes envers les hommes.)

En 2022, 147 femmes sont mortes en raison de leur genre.

Le 11 août dernier, alors que je rédigeais cet article, on dénombrait 76 féminicides.

Le 16 août, soit 5 jours plus tard, le compte montait à 80. Soit presque un par jour.

80 féminicides en moins de 8 mois.

Au moins deux, quasiment 3 par jour.

(Exactement 2,83 par jour, mais on ne peut pas à moitié tuer quelqu’un, même si on peut découper son corps en morceaux.)

Plusieurs d’entre elles avaient déjà alerté les autorités – fait des mains courantes, porté plainte, quand celles-ci ont été prises. Mais ces femmes n’ont pas été protégées.

(Ces chiffres n'évoquent ni les inégalités socio-économiques, ni l'inégale répartition de la charge mentale en couple hétérosexuel, etc. Un homme qui participe aux tâches du foyer ou repasse ses chemises n'aide pas plus sa compagne qu'il n'est un homme "bien" ; il prend sa part en tant que membre adulte du foyer, point. Pas de médaille.)

Autrement dit, la réponse "pas tous comme ça" n'est pas pertinente : ces chiffres ne disent pas, en l'occurrence, que 96% de la population masculine agresse les femmes ; ils disent que 96 % des agressions sexuelles (soit la quasi totalité) sont commises par des hommes.

Ce qui me semble très différent.

Dès lors, comme j’ai interrogé les raisons de se pencher sur les pratiques violentes et le racisme dans la police, il me semble nécessaire d’interroger la prégnance de ce comportement chez les hommes beaucoup plus que chez les femmes, et de façon générale, du sexisme comme structure sociétale.

*

Que ce soit pour éviter de penser une réalité déplaisante, ou par incompréhension de ce que systémique veut dire, l'argument du « pas tous » met généralement fin à la conversation.

(A moins que votre interlocuteur.ice et vous-même ne soyez disposé.es à avoir un échange sincère pour comprendre vos positions respectives, ou que vous ne soyez assez habile pour vous immiscer dans quelque brèche de son discours, et en ayez l'énergie.)

L’hypothèse systémique se formule, je crois, au regard de deux éléments : la quantité d’actes reportés ou avérés, et/ou la chaîne institutionnelle, voire hiérarchique, qui rend possible leur perpétuation.

Dans une pensée systémique, il ne s’agit plus seulement des individus, quel que soit leur nombre (et bien que chacun.e reste pénalement responsable de ses actes).

En 2019, revenant les agressions sexuelles dont elle a été l'objet, entre ses 12 et 15 ans, de la part du réalisateur Christophe Ruggia, l’actrice Adèle Haenel met un point d'honneur à l'expliquer :

"L'idée n'est pas de dire qu'il y a des monstres ; on n'est pas en train d'isoler les gens de la société. Comment est-ce que c'est possible que ça arrive? Qu'est-ce qu'on a tous comme responsabilité collective pour que ça arrive? Les monstres, ça n'existe pas − c'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères. C'est ça qu'on doit regarder."

Trois ans plus tard, dans l'un des débats organisés par Mediapart à l'occasion des cinq ans de #MeToo, Camille Kouchner, qui a quant à elle témoigné de l’inceste dont son frère a été victime de la part de leur beau-père Olivier Duhamel, mais aussi des conséquences sur sa propre vie3, ajoute que les mots d’Adèle Haenel l’ont libérée d’un poids, car d’un seul coup, "ce n'était plus l'histoire d'une personne en particulier, c'était l'histoire d'un système."

Ce qui distingue le fait individuel du fait systémique me semble particulièrement bien défini, en quelques lignes simples, par Laure Murat, dans son livre Une révolution sexuelle? Réflexions sur l'après-Weinstein :

« (...) il s'agit en réalité de comprendre l'articulation entre trois problèmes intimement intriqués et universellement observés : un système politique (le patriarcat et la domination masculine), des individus (des hommes, hétérosexuels à l'écrasante majorité) et une culture (des institutions sociales et artistiques, des valeurs collectives, des habitudes et des comportements), qui non seulement autorisent mais encouragent, le plus souvent sous couverte d'"humour", le sexisme. »4

Si le propos concerne ici les violences envers les femmes, le même raisonnement me paraît applicable à tout système de discrimination subi par une minorité − de quelque nature qu'elle soit : un système politique, des individus et une culture, qui non seulement autorisent mais encouragent telle ou telle discrimination.

Il me semble que l'on peut regarder sous cet angle les fortes résistances actuelles à la remise en question de la police en tant qu'institution − à savoir sa violence et ses biais idéologiques (misogynes, racistes, homophobes...) − et de la société comme structurée par « la culture du viol » selon l’expression américaine popularisée en France par Valérie Rey-Robert.5

*

En décembre 2019, un policier noir, en poste en Normandie, découvre sur le téléphone d’un collègue des propos racistes le concernant dans un groupe Whatsapp. Il porte plainte. Une enquête est menée : « Entre octobre et décembre 2019, onze fonctionnaires s’étaient envoyé près de 9 000 messages, dont de nombreuses injures racistes, sexistes, homophobes et antisémites », écrit Le Monde. L’affaire est médiatisée6. En 2021, cinq policiers sont condamnés à des amendes allant de 150 à 1000 euros pour « des faits d’injures non publiques à caractère raciste ».

En 2020, autre scandale : Street Press révèle l’existence d’un autre groupe Whatsapp, créé en 2015, comprenant plus de 8000 membres – des policiers ainsi que « quelques gendarmes et membres de familles de fonctionnaires » – et où s'échangent des propos racistes, sexistes et même des appels au meurtre.

(Tou.tes les membres n’y étaient probablement pas actif.ves ; quelques voix se sont d’ailleurs opposées à de tels propos, mais elles ont été critiquées et silenciées.)

(En Allemagne, lorsqu'une affaire similaire a éclaté en 2020, les 29 agents qui avaient échangé des propos racistes et haineux sur Whatsapp, ont été limogés, et le ministre de l'Intérieur a commandé un rapport sur l'extrême droite dans la police, élargi à la question du racisme et des conditions de travail des forces de l'ordre.)

En 2023, ce sont quatre policiers et deux anciens magistrats dont les échanges « incroyablement vulgaire[s] et insultant[s] envers la gent féminine » sont découverts, à l’occasion d’une enquête sur l’un des policiers, poursuivi pour des faits de harcèlement sur son ex-conjointe. Le Parisien fait aussi état de « commentaires obscènes sur l’intimité d’acteurs du monde judiciaire local », et « parfois de relents de racisme ».

Ces échanges sont certes privés ; mais dans quelles dispositions, avec ces pensées, propos et convictions, est-il possible de garantir l’égalité devant la loi de tou.tes les citoyen.nes dans l’exercice de ses fonctions ?

Le témoignage de ce policier au micro de Daniel Mermet est lui aussi éloquent :

Des exactions, commises par des agent.es, au commissariat ou ailleurs, appuyées par des faux en écriture, le journaliste Valentin Gendrot en témoigne aussi dans Flic, où il relate son immersion infiltrée au sein du commissariat du XIXe arrondissement de Paris.7 Plusieurs enquêtes journalistiques sur des faux en écriture sont du reste sorties dernièrement.

Concernant la chaîne hiérarchique, combien d’agent.es mis.es en cause dans des violences ont été couvert.es par leurs supérieurs ?

Ainsi, le CRS auteur du tir de grenade lacrymogène qui en 2018, a coûté la vie à Zineb Redouane, ainsi que le policier qui le supervisait, ont été absous par Frédéric Veaux, directeur général de la Police nationale (DGPN), contre l’avis de l’IGPN « qui préconisait, dans les conclusions de son enquête administrative, un renvoi devant le conseil de discipline (…). Les deux fonctionnaires, "très bien notés"», devront seulement « effectuer "un stage" pour se faire "rappeler les consignes en vigueur sur l'emploi des moyens de défense". »

Il ne s’agit pas de faire une généralité à partir de quelques situations, si parlantes soient-elles.

D’une part, la gravité de certaines d’entre elles interdit les relativiser ; d’autre part, il est impossible d’en faire la liste exhaustive.8

Il s'agit de considérer que si de tels faits ont pu se produire une fois, alors ils se sont produits d’autres fois.

Ces comportement ne surgissent pas ex nihilo ; ils sont souvent transmis, véhiculés, explicitement ou implicitement, par les plus ancien.nes aux jeunes recrues, qui les voient faire. C’est un autre point du livre de Valentin Gendrot : dans l’environnement quotidiennement violent du commissariat où il évolue, alors qu’un jeune gardé à vue lui parle des raisons pour lesquelles il s’est fait coffrer, Gendrot s’entend lui répondre :

« T’as rien d’autre à foutre de ta vie ? »

Puis il commente :

« Quelques mois plus tôt, je n’aurais jamais balancé une phrase pareille. Je ne me reconnais pas. Je ne distribue pas de mandales, mais j’ai une étrange sensation. Je deviens un flic comme les autres, insensible et désabusé. »

Invité.es chez Jean-Jacques Bourdin à propos de leur livre Police, la loi de l’omerta, Agnès Naudin, à l’époque capitaine de police, et Fabien Bilheran, ancien policier, expliquent :

« L’objectif (…) c’est l’institution, quels que soient l’endroit, le service.

- Et de permettre à tous ceux qui se comportent bien de pouvoir aussi, quand il y en a qui se comportent mal, le dénoncer. Aujourd’hui ce n’est pas possible, parce qu’on pointe du doigt toujours en disant c’est telle situation qui est particulière et telle autre ; et là c’est de leur dire non, en fait ça se passe partout pareil. »

Quantité de témoignages sont aujourd’hui disponibles, faisant état de maltraitances physiques et de propos dégradants et/ou racistes, dont certains ont pu être filmés ou enregistrés, ainsi que de violences délibérées, hors de tout danger et état de légitime défense.

Le 21 mars dernier, vers 23h, un jeune homme de 19 ans croise le chemin de la brigade de répression de l'action violente motorisée (BRAV-M), après avoir participé à une manifestation contre la réforme des retraites. Dans la panique, il fuit, mais trébuche. La scène est filmée par un passant :

« "Alors que j’étais déjà immobilisé, ils me mettaient des coups de pied. Les policiers disaient entre eux : ‘Défoncez-le, tapez-le.’" (…) La moto va alors lui passer sur la jambe gauche, ce qu’un des policiers a fait sciemment, selon le jeune homme. Puis, un policier le relève et le place contre un arbre. À ce moment-là, la vidéo s’arrête. "Ensuite, ils me relâchent. Ça montre bien qu’ils ne me poursuivaient pour aucune infraction et que cette violence avait vraiment pour but de faire peur", juge Valentin. Pris en charge par les secours, il souffre de plusieurs ecchymoses à la jambe. Il va porter plainte. Dans cette affaire, l’IGPN a été saisie. »

Dans le même contexte, Souleymane, un jeune Tchadien, fait partie d’un groupe de sept jeunes soupçonnés d’avoir pris part aux dégradations. La BRAV-M les interpelle et les regroupe à l’angle de deux rues. L’interpellation est secrètement enregistrée par l’un.e d’entre elleux. On y entend insultes à caractère sexuel et raciste, menaces, violences physiques :

L'augmentation du nombre de personnes maltraitées, mutilées ou tuées par les forces de l'ordre est aujourd'hui bien documentée, y compris par des sources officielles.

Selon France Info,

« en 2019, l'IGPN (Inspection générale de la police nationale) s'est vu confier 1 460 enquêtes, dont 868 pour violences volontaires. Un chiffre en augmentation de 41 % par rapport à 2018. Une hausse significative en partie due au mouvement des gilets jaunes. »

L’article précise aussi :

« Une trentaine d'enquêtes étaient en cours en 2019 pour faits de racisme. Autre indication, fournie cette fois par le Défenseur des droits : 80 % de jeunes Noirs ou Arabes ont été contrôlés par la police entre 2012 et 2017. C'est beaucoup plus que pour le reste de la population (16 %) »

Deux semaines avant l’assassinat de Nahel M., Alhoussein C., jeune Guinéen de 19 ans, décédait après avoir été touché par un tir de policier en tentant d’échapper à une interpellation au volant de sa voiture alors qu’il se rendait à son travail.

Durant les quatre nuits suivantes, lors des révoltes, d’autres violences ont eu lieu :

« Aimène a reçu un tir en pleine tête du RAID à Mont Saint-Martin, en Lorraine, le 30 juin. Il sortait du travail, et était avec des amis en voiture. Aimène est plongé dans le coma suite à ce tir.

Hedi est laissé pour mort 1er juillet à Marseille après avoir reçu un tir puis passé à tabac par une équipe de la BAC. Il sombre dans le coma et frôle la mort.

Jalil est âgé de 15 ans. À Chilly-Mazarin dans l'Essone, dans la nuit du 1er au 2 juillet, il est éborgné par le tir d'un CRS. L'adolescent a eu l'impression de mourir.

Nathaniel est éborgné dans la nuit du 28 au 29 juin à Montreuil, alors qu'il sortait de soirée. Il subit une rupture du globe oculaire et de multiples fractures.

Abdelkarim a perdu son œil la nuit du 30 juin au 1er juillet à Marseille, suite à un tir policier.

Virgil, ancien militaire, est éborgné dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, à Nanterre, après la marche blanche pour Nahel.

Dès le 27 juin, un autre jeune homme est éborgné à Nanterre. Une vidéo montre un très jeune garçon évacué sur un fauteuil avec une blessure saignante à l’œil. Son nom n’est pas connu.

Mehdi a été éborgné par LBD à Saint-Denis. C’était le mercredi 28 juin au soir. L’impact du tir l’a gravement blessé à l’œil et à la tempe droite. Il est laissé au sol, se réfugie dans une école et appelle les secours seul.

À Angers le 3 juillet, un homme de 32 ans est éborgné par un tir de LBD dans le centre-ville, alors que la police protégeait un local d’extrême droite. Au même moment, un autre homme est gravement blessé par un autre tir de LBD qui lui fracture le visage.

Aux Ulis, en région parisienne, une femme qui rentrait du travail, dans sa voiture, a reçu un tir du RAID en pleine tête.

Le 30 juin à Villejuif, des morceaux de main sont retrouvés dans la rue. Un journaliste de Cnews, informé par la police, parle d’un "morceau de phalange et les restes de grenade" qui "ont été prélevés" par la police pour retrouver la victime, qui ne s’est pas manifestée.

Dans la nuit du 1er au 2 juillet : Mohamed, livreur de 27 ans, père d’un fils de deux ans et qui attendait un autre enfant, est tué par un tir de LBD. Alors qu’il circulait à scooter ce soir là, il est retrouvé mort, avec le choc d’une balle en caoutchouc dans le thorax. Les dernières images retrouvées dans son téléphone sont une vidéo de policiers arrêtant un homme, filmées quelques minutes avant qu’il ne soit retrouvé. »

Abdelkarim est le cousin de Mohamed ; autrement dit, en moins de deux jours, une même famille aura été deux fois victime d’actions violentes de la police – un proche tué et un autre éborgné.

En juillet dernier, le quotidien belge La Libre revenait sur une interview télévisée, réalisée en 2022, du sociologue et spécialiste des questions de police et de sécurité, Sébastian Roché :

« Lorsqu’on observe le taux du nombre de morts par rapport au nombre d’habitants, "ces vingt dernières années, la police française est celle qui a tué le plus de citoyens en Europe. (…) En Allemagne, il y a eu un tir mortel en dix ans pour refus d’obtempérer, contre 16 en France depuis un an et demi." Il précise aussi que cette statistique se base uniquement sur les tirs policiers mortels “sur un véhicule en mouvement". En France et depuis plus d’un an, en moyenne un automobiliste est tué chaque mois par la police. Grâce aux données recueillies, les recherches ont démontré que la police française est la plus meurtrière d’Europe dans deux catégories : les homicides par tirs policiers et lors d’opérations de maintien de l’ordre.»

Ces vingt dernières années, précise le chercheur.

Si pour ma part, je ne m’appuie ici que sur des exemples récents (et il est désormais assez bien établi que la répression du mouvement des Gilets Jaunes, en 2018, a marqué un tournant – notamment en envoyant en maintien de l’ordre des corps de police qui n’y étaient ni formés ni destinés, ce qui est toujours le cas aujourd’hui), ces faits étaient déjà connus et dénoncés dès les années 70.

En témoigne cette archive de l’INA :

Si les témoignages de faits individuels sont pléthoriques, il y a également la répression des manifestations.

Entre celle du mouvement des Gilets Jaunes entre 2018 et 2019, celle de la manifestation contre la mégabassine de Sainte-Soline en 2023, celle des manifestations contre la réforme des retraites, jusqu’à celle des révoltes de banlieues, un usage disproportionné de la force et la prégnance de racisme au sein des forces de l'ordre françaises a alerté jusqu'aux Nations Unies, et poussé nombre d'organisations européennes et internationales de défense des droits humains à adresser à la France des rappels à l'ordre, voire des injonctions.

En 2004, la Cour Européenne des Droits de l’Homme avait condamné l’État français pour une bavure policière à l’encontre d’un jeune homme racisé laissé dans le coma, et désormais paralysé à vie.

Aujourd’hui, via un communiqué de presse, rédigé et publié suite à la mise en détention provisoire du meurtrier de Nahel M., deux puissants syndicats de police peuvent se déclarer "en guerre" et appeler à l'action contre "ces hordes de sauvages" et ces "nuisibles" (le communiqué lui-même écrit "nuisibles" entre guillemets), tout en menaçant explicitement le gouvernement de sédition, sans que cela ne suscite aucune réaction publique de ce dernier.

Agrandissement : Illustration 4

Le lendemain de l’assassinat de Nahel M., le syndicat France Police, très minoritaire dans la profession, et proche de l’extrême droite, tweetait ceci :

« Bravo aux collègues qui ont ouvert le feu sur un jeune criminel de 17 ans. En neutralisant son véhicule, ils ont protégé leur vie et celle des autres usagers de la route. Les seuls responsables de la mort de ce voyou sont ses parents, incapables d’éduquer leur fils. »

Le compte de ce syndicat a été fermé sur injonction du ministre de l’Intérieur, qui a également dit étudier les possibilité de sa dissolution ; mais dans sa rhétorique et ses menaces, le communiqué de presse ci-dessus, des syndicats Alliance et UNSA Police, dit-il autre chose ?

J’aurais aimé pouvoir trouver des chiffres fiables du vote Rassemblement national au sein de la police, mais la question est complexe et je préfère la renvoyer aux travaux d’experts. Il semble dans tous les cas que le vote d’extrême droite soit plus prégnant au sein des forces de l’ordre que dans le reste de la population.

Je n'ai pas les compétences pour affirmer que la violence et le racisme dans la police sont systémiques ; il est possible pour cela de se reporter aux travaux de Sebastian Roché, de Fabien Jobard, de Paul Rocher ainsi qu’à ceux de Kaoutar Harchi, d’Elsa Dorlin ou de Didier Fassin − parmi d’autres.

Toutefois, au regard, notamment,

- du fait que de jeunes adultes, des adolescents, voire des enfants, issus des quartiers populaires et/ou racisés, soient beaucoup plus contrôlés, interpellés, victimes de violences et poursuivis en justice ;

- du fait que des journalistes, des militant.es féministes, écologistes, ou encore des élu.es soient physiquement agressé.es par des membres des forces de l’ordre ;

- du nombre grandissant d’alertes, auprès de la Défenseure des Droits, de personnes « qui se disent victimes ou témoins de privation de liberté dans les nasses, de violences, d’interpellations suivies de gardes à vue… » ;

- et des récents événements (le meurtre de Nahel M., la cagnotte de soutien de 1,6 millions d’euros versée à la famille du policier, et autorisée par la justice ; la transformation du procès de ce dernier en celui des jeunes de banlieue lors des révoltes ; le tabassage d’Hedi H., la haie d’honneur et le soutien de milliers de policiers à leur collègue placé en détention provisoire ; le mensonge de ce dernier, puis l’aveu du tir de LBD ; la cascade d’arrêts maladie de complaisance ; le soutien apporté aux policiers séditieux par le Directeur Général de la Police Nationale, le Préfet de Police de Paris, le Ministre de l’Intérieur, et l’absence d’une réponse et d’une action fermes du Président de la République à leur égard ; la mise en garde à vue de cinq agents du RAID, à l’heure où j’écris ces lignes, pour le meurtre de Mohammed, cité plus haut (et la libération de deux d’entre eux au bout de quelques heures) ; l’incompréhension qui règne chez de nombreux policiers, qui ne semblent sincèrement pas comprendre ce qui leur est reproché ) ;

il me semble assez pertinent de le penser :

"[Quand] quelques policiers commettent des violences et mentent pour se défendre, on peut parler de cas isolés. [Quand] ils sont soutenus par des centaines de collègues, des syndicats majoritaires, avec l’approbation de la hiérarchie jusqu’au ministre, on peut parler de [problème] systémique."9

Dans tous les cas, dire qu’il y a de la violence et du racisme dans la police, et qu’il peuvent être répandus, ce n’est pas dire que tous ses membres agissent de cette façon. C’est dire qu’il y a un problème et qu’il doit être adressé.

Interviewé par Mediapart, Vincent Tiberj, chercheur spécialiste des comportements politiques, commente :

« Cette question des relations entre la police et la population n’est pas un sujet typiquement français. Les autres pays ont déjà démontré de manière comparative à de multiples reprises que ces interactions entre police et population étaient régulièrement marquées par des questions de biais, d’origines, et de jugement… En quoi la France serait immunisée face à des phénomènes dont on sait qu’ils existent en Allemagne, aux États-Unis, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni ?

D’autant qu’on sait que la formation des policiers est clairement défaillante depuis longtemps et qu’on a des forces de l’ordre qui ont du mal à être dans une autre logique que répressive dans les quartiers. Il serait temps d’arrêter de se voiler la face. Sans considérer que dire cela, c’est excuser ceux qui incendient des voitures ou des bâtiments publics. On peut continuer à nier l’évidence, mais cela renforce l’idée que la police n’est pas un service public et que les habitants des quartiers sont des citoyens de seconde zone. » 19

Dans Flic, Valentin Gendrot appuie :

« Imaginez un boulot où tout est décrépit autour de vous : vos voitures de fonction, vos locaux ou encore vos équipements. Histoire d’ajouter un peu de sel, vous portez un uniforme qui déclenche d’emblée l’hostilité d’une partie des gens que vous croisez. Vous êtes formé à la va-vite, plongé dans des situations chaotiques, avec, en plus, l’impératif insidieux de suivre "une politique du chiffre" souvent absurde.

Vous marchez alors sur une couche de glace déjà bien fine, et voilà que la hiérarchie dépose quelques poids supplémentaires sur votre dos : vous devez faire bonne figure, être exemplaire.(…)

Est-il raisonnable de former des représentants de la loi à la va-vite, de les placer dans des conditions de travail dégradées et d’exiger qu’il soient des modèles de vertu ? Non, évidemment. Ce n’est ni raisonnable ni sensé.

Lors de mon immersion, un constat s’est imposé à moi. En théorie, les flics sont censés lutter contre la violence, le racisme et le sexisme dans la société. En pratique, ils en sont souvent un avant-poste. On peut débattre des causes, mais les faits sont là. C’est comme ça, dans un commissariat, on est dans une ambiance de vestiaire de foot. Une ambiance virile où les personnes violentes sont tolérées, et rarement recadrées. Parce qu’il faut faire avec les effectifs disponibles. Avec les moyens alloués.

Alors, lorsque des flics dérapent, tout le monde se serre les coudes, et la hiérarchie enterre souvent ce qu’elle préfère considérer comme des "errements". Dans la majorité des cas, cette hiérarchie n’a pas le choix, à force de demander l’impossible à ses hommes et ses femmes de terrain, elle ne peut ensuite que les couvrir. »

La police est l’un des corps de métier où l’on compte le plus de suicides ; au point où l’on parle même de « sursuicide ».

Ce qui a conduit le chercheur Sebastian Roché à affirmer :

« Il n’y a pas de politique publique suffisante pour prendre en compte les caractéristiques spécifiques au métier de policier. La plus grande menace pour la police, c’est pourtant le suicide, et pas les criminels. »

Il ne s'agit aucunement d'excuser la violence et le racisme lorsqu'ils se produisent, ni de les expliquer par le mal-être. Mais il est nécessaire d'envisager l'ensemble des réalités vécues, comme l'a très bien rappelé la Défenseure des Droits Claire Hédon, après que des députés RN l'ont attaquée pour avoir critiqué les conditions de maintien de l'ordre et de détention en France.

*

Si les comportements violents et racistes dans la police sont trop nombreux et/ou récurrents pour être considérés comme des cas isolés, on peut très certainement en dire autant des agressions sexistes et sexuelles dans la société.

Ce que l’on qualifie aujourd’hui de nouvelle vague féministe, ou de néo-féminisme, porte davantage, du moins dans les pays occidentaux, sur la mise en lumière des violences sexistes et sexuelles que sur la libération et l’émancipation des femmes – sans pour autant considérer que les droits conquis soient acquis.

(En témoigne la récente interdiction de l’avortement dans 14 des 50 États des États-Unis, suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis annulant le droit constitutionnel à l’avortement en juin 2022.)

Cette dénonciation s’est faite avec une force et dans une amplitude probablement inconnues jusqu’ici :

« Ce que nous avons compris avec #MeToo, et l’on mesure rarement l’importance de la révélation, c’est qu’en dépit d’une transformation radicale de la condition féminine sur le plan social et par-delà tous les principes égalitaires gravés dans le marbre des textes de loi, les femmes étaient restées des corps à disposition ».10

De plus en plus de femmes parlent des violences qu’elles ont subies et continuent à subir : dans l’art et la culture, le sport, la musique, la politique, la justice, le milieu agricole, l’armée, sur internet, dans le monde des jeux vidéos, celui des jeux d’échecs, dans le milieu médical ou de la santé mentale, les transports, la police, l’hôtellerie-restauration, les médias, les jeux d’échec, l’Église, l’enseignement (secondaire et supérieur) et la recherche, le bâtiment, l’architecture... ; dans l’espace public, au travail, entre ami.es (ou connaissances), en famille, en couple.

Le raisonnement inverse serait plus rapide : peut-on trouver un domaine où il n’y ait pas de violences sexistes et sexuelles envers les femmes ?

De fait, tous les « Paye ton... »11, et les témoignages qui, dans chaque catégorie, sont foison, témoignent d’une chose qui devrait sauter aux yeux : il n’y a pas de milieu réservé aux violences faites aux femmes. Elles les traversent tous.

Il faut tout bonnement arrêter de considérer qu’elles dépendent des environnements. Elles se produisent partout et pour toutes.

Classes aisées, moyennes ou populaires : on y rencontrera des femmes ayant subi ou subissant des comportements sexistes et/ou sexuellement déplacés, délictueux ou criminels de la part d’hommes (en très grande majorité). De la femme de ménage à la députée, en passant par la consultante d’entreprise du CAC 40 et l’employée de PME, de l’épouse d’ouvrier à celle de PDG, toute femme peut être victime de propos sexistes, d’agression sexuelle ou de viol, dans l’espace public, sur son lieu de travail ou dans les sphères privée et intime.

Bébé, petite fille, adolescente12, jeune femme, trentenaire, quadragénaire, quinquagénaire, septuagénaire, octogénaire, nonagénaire : l’âge n’a pas plus d’incidence. A n’importe quelle période de sa vie, toute femme peut être victime de propos sexistes, d’agression sexuelle ou de viol. Un rapide tour du web permettra de le constater.

Ce qui, à la suite de sa formulation du caractère systémique des violences faites aux femmes, pousse Laure Murat à conclure :

« nous vivons dans une société globalisée qui, rigoriste ou libérale, religieuse ou non, musulmane, juive, chrétienne ou autre, met les femmes en danger. »13

Il est certes des pays, des cultures où les femmes, et les minorités de façon générale, ont plus de droits que dans d’autres.

(On aimerait aussi rappeler à nombre de ceux qui, voulant se faire passer pour progressistes, vilipendent ce qu'ils estiment être une soumission généralisée des femmes aux hommes dans les cultures musulmanes, qu'ils sont aussi souvent les mêmes qui, ici, en bons réactionnaires, s'arrogent des droits sur le corps des femmes.

Réciproquement, l'utilisation aussi déplacée qu'indécente et, disons-le, raciste, faite au nom du féminisme par des femmes blanches, du concept de masculinité toxique pour qualifier le comportement des jeunes hommes de banlieue (la plupart du temps racisés) lors des révoltes suivant l’assassinat de Nahel M., me paraît complètement hors de propos ; et je regrette que plus de femmes blanches se disant féministes ne se soient pas désolidarisées de cette prise de position.)

Pour autant, quelles que soient l’époque, la nationalité et/ou la culture, les femmes et leur corps font quasi systématiquement l’objet d’un contrôle et d’une appropriation de la société – et l’écrasante majorité des sociétés sont patriarcales – qui participent à ce que Valérie Rey-Robert, important l’expression étasunienne de « rape culture », nomme la « culture du viol ».

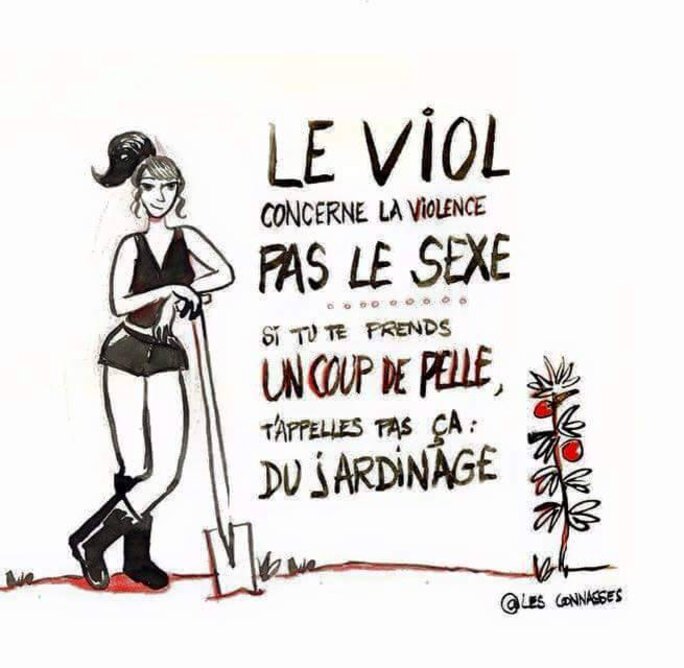

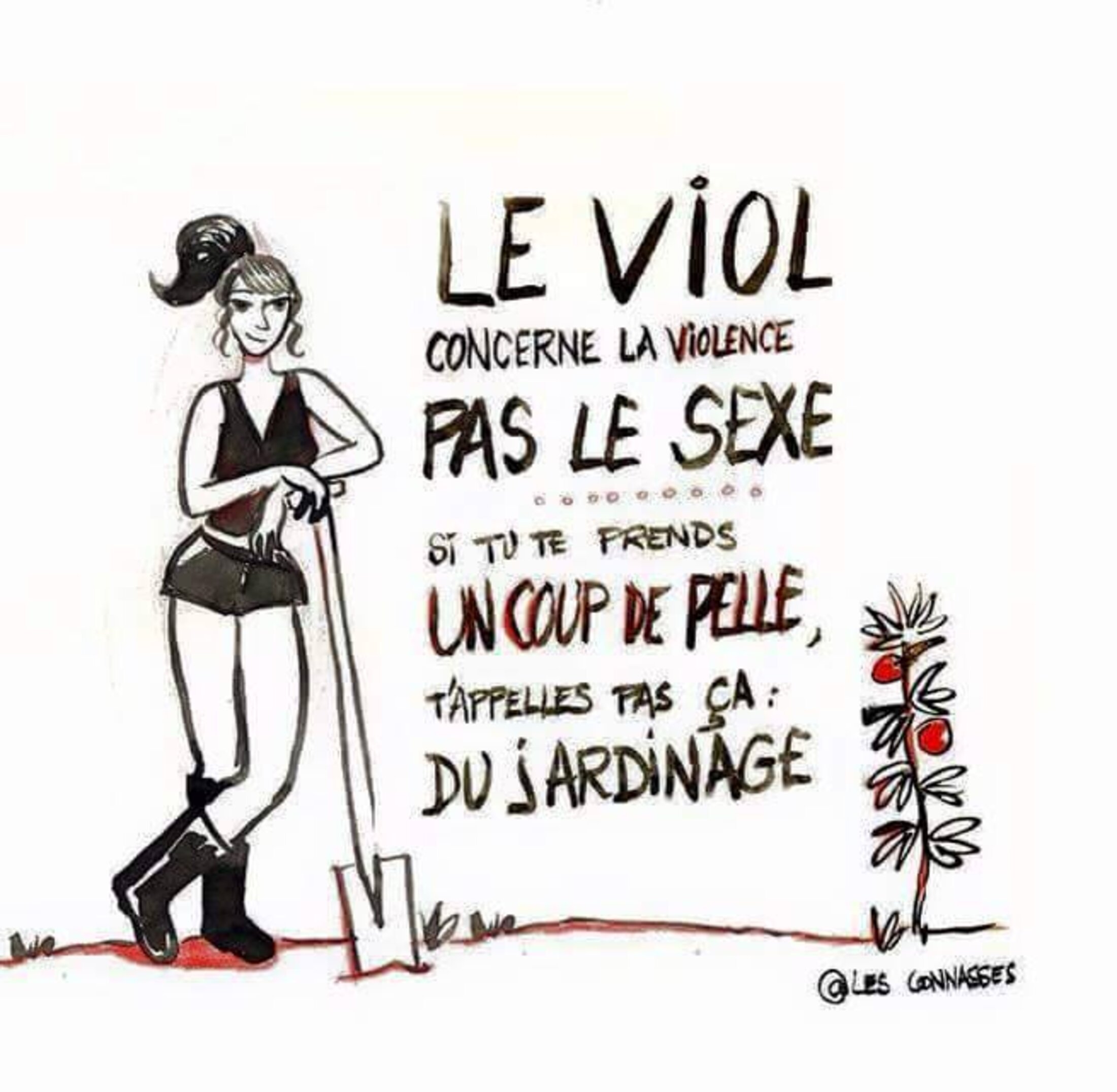

Agrandissement : Illustration 6

Apparue outre-atlantique dans les années 70, l’expression désigne

« la manière dont une société se représente le viol, les victimes de viol et les violeurs à une époque donnée. Elle se définit par un ensemble de croyances, de mythes, d’idées reçues autour de ces trois items. On parle de "culture" car ces idées reçues imprègnent la société, se transmettent de génération en génération et évoluent au fil du temps. »14

Si chaque pays ou culture, à une époque donnée, produit une culture du viol spécifique, partout ces représentations

« conduisent inexorablement à entretenir une atmosphère où les coupables se sentent victimes et les victimes coupables. Préjugés qui ne permettent pas de lutter efficacement contre les violences sexuelles. Préjugés qui contribuent à une atmosphère dans laquelle les viols ne peuvent baisser. »

Et la France n’y échappe pas.

Précédemment réalisée en 2015 et 2019, l’enquête IPSOS – Mémoire traumatique et victimologie de 2022, qui interroge les représentations des Français.es âgé.es de plus de 18 ans sur le viol et les violences faites aux femmes, s’ouvre ainsi :

« Les viols sont des crimes et des atteintes très graves aux personnes, mais restent l’objet d’une tolérance, d’une loi du silence et d’un déni scandaleux, les violeurs continuant à bénéficier d'une large impunité. »

L’étude met en avant plusieurs avancées :

- une progression des connaissances sur un certain nombre de comportements de plus en plus considérés comme des viols ;

- malgré leur persistance, un net recul, depuis 2015, des stéréotypes qui permettent souvent d'atténuer, voire d'excuser les viols et les agressions sexuelles ;

- depuis 2019, une baisse de la tendance à déresponsabiliser les violeurs et à leur trouver des circonstances atténuantes ;

- une régression significative de la mise en doute de la parole des victimes au sein de populations spécifiques, comme les enfants et les personnes handicapées.

Pour autant :

- les stéréotypes permettant souvent d'atténuer, voire d'excuser les viols et les agressions sexuelles continuent d'être très répandus au sein de la population française : par exemple, 69 % estiment que « de nombreux événements sont ressentis comme violents par les femmes alors qu’ils ne le sont pas pour les hommes » ; et la quasi totalité est d’accord avec au moins un des stéréotypes énoncés ;

- près d'1 Français.e sur 5 ne considère pas le fait de forcer son conjoint à avoir un rapport sexuel comme un viol, dont 1 sur 3 parmi les 18-24 ans ;

- 1/3 des Français.es considèrent qu’avoir une attitude provocante, accepter d’aller seule chez un inconnu, flirter avec la personne ou avoir une attitude séductrice sont des motifs de déresponsabilisation des violeurs ; et plus d’1 Français.e sur 2 adhère au moins à une circonstance faisant peser une part de responsabilité sur la victime (principalement les hommes et les personnes âgées de 60 ans et plus) ;

- la moitié des Français.es considèrent les fausses accusations comme courantes (les hommes et les 18-24 ans davantage) ;

- près de 4 Français.es sur 10 estiment que si l’on se défend autant que l’on peut, on fait le plus souvent fuir le violeur ; 1 sur 4 pense que si on revoit son agresseur après avoir été violé(e), c’est que ce n’était pas vraiment un viol ; et 80 % des Français.es adhèrent à au moins un stéréotype sur le viol (davantage les hommes et les personnes âgées de 60 ans et plus ; mais 1 femme sur 5 estime qu’il y a beaucoup de viols pour lesquels il y a des plaintes et qui dans les faits n’en sont pas vraiment) ;

- les 18-24 ans considèrent davantage que la pornographie est un moyen comme un autre pour faire son éducation sexuelle, et que beaucoup de femmes prennent du plaisir à être injuriées, forcées et, enfin, que beaucoup disent « non » mais que ça veut dire « oui ».

Au final, les écarts de perception semblent plus significatifs au regard des générations, notamment les 18-24 ans et les personnes âgées de 60 ans et plus, qu’entre les déclarations des hommes et celles des femmes, bien qu’ils restent visibles.

Ce qui amène aussi à considérer, et il me semble qu’il s’agit encore d’un tabou, qu’à des degrés variables, de nombreuses femmes adhèrent aussi à la culture du viol – qu’elles la subissent (par exemple lorsqu’elles culpabilisent d’avoir été agressées, bien qu’elles sachent que seul l’agresseur est coupable), ou la défendent (par exemple en invoquant une « liberté d’importuner » quand d’autres cherchent à faire cesser le harcèlement qui voudrait se faire passer pour de la drague). Toutes sont conditionné.es par la culture du viol, mais toutes ne la subissent pas de la même façon et par conséquent, n’en sont au même point de remise en question et de volonté à le faire.

De plus, entre le déclaratif et la confrontation aux faits, on peut imaginer qu’il existe une marge – voire un fossé, qu’on entraperçoit déjà dans les contradictions que l’étude révèle.

Valérie Rey-Robert appuie :

« Si nous réalisions un micro-trottoir dans la rue à propos du viol, les mots ne seraient pas assez forts pour en parler. On évoquerait ce "crime abominable", qui "détruit la vie des femmes" et dont "elles ne peuvent jamais se remettre". Le violeur serait qualifié de "monstre", d’"être inhumain", qu’il faut "enfermer à vie", voire "tuer" ou "castrer". Si nous parlions de viol sur des mineurs, les réactions seraient encore plus virulentes. Mais si l’homme est connu, apprécié (…), voire adulé, on essaie de repousser loin l’inimaginable ; c’est faux, elle a menti, il a dérapé, il a des soucis personnels, il a tant de talent. »

Rappelant qu’en France, un viol ou une tentative de viol a lieu toutes les huit minutes, et que moins de 10 % des victimes portent plainte, l’autrice affirme :

« (…) collectivement nous sommes au fond très tolérants face aux violences sexuelles, puisque, dans tous les cas, nous trouverons toujours des excuses aux violeurs et toujours des responsabilités aux victimes quelle que soit la gravité du viol. Il serait aisé de dire que nous ne sommes pas concernés ; que ce sont d’autres gens qui pensent ainsi mais que nous, nous les condamnons. Mais si tous et toutes nous réagissons ainsi, si tous et toutes nous continuons à nous dire que l’impunité face aux violences sexuelles n’existe pas, que nous n’avons aucune tolérance face au viol, alors les viols continueront dans la plus grand indifférence. (…) [Pourquoi] nos perceptions changent-elles quand nous sommes concernés ? (…) La vérité − aussi culpabilisante soit-elle − est que les violences sexuelles ne sont pas vraiment un problème pour nous. La vérité est que nous nous en accommoderons toujours, quitte à déformer la vérité. Les positions de principe, à agiter les bras en tous sens en hurlant que le viol c’est mal, ont fait long feu. »

D’après ces recherches, et d’autres allant dans le même sens, il semble difficile non seulement de considérer les VSS comme des cas isolés, mais aussi de se dire qu’elles ne sont le fait que de quelques hommes.

De fait, si 94 000 femmes sont victimes de viol ou de tentative de viol chaque année ; que dans 91 % des cas, la victime connaît l’agresseur (à 47 %, il s’agit du conjoint ou de l‘ex-conjoint) ; que plus d’une femme sur deux en France, et plus de six jeunes femmes sur dix, ont déjà été victimes de harcèlement ou d’agression sexuelle au moins une fois dans leur vie ; et qu’il faut considérer ces chiffres comme en-deça de la réalité, du fait que beaucoup de victimes n’osent pas ou ne peuvent pas parler ; alors il faut en déduire que tou.tes, nous connaissons des victimes, et que tou.tes, nous connaissons des agresseurs.

Et pourtant, la parole des femmes reste mise en doute.

(Je laisserai de côté ici les questions d’intersectionnalité – à savoir que différentes formes de discrimination se croisent, s’imbriquent et se renforcement mutuellement : comme le fait que les femmes en situation de handicap soient près de 80 % à être victimes de violences, que 75% des agressions islamophobes visent des femmes, ou que 85% des personnes transgenres soient agressées au cours de leur vie.)15

Le 23 décembre 1980, après deux ans et demi de débats parlementaires, le viol est enfin inscrit comme crime dans la loi. Mais, dans cette tribune du Monde parue en 2011, on explique qu'à l'époque,

« les critiques ont fusé aussi (…) : "Avant les féministes revendiquaient des droits, maintenant elles veulent la répression." »

Trente-sept ans plus tard, #MeToo, les débats sur le consentement et le harcèlement de rue suscitent les mêmes réactions outrées – voire outrancières – chez leurs opposant.es : on ne peut plus rien dire, on ne sait plus comment s’y prendre, il va falloir un contrat pour faire l’amour, les féministes sont extrémistes, elles veulent le totalitarisme, etc.

C’est que la culture du viol « à la française », pour reprendre les termes de Valérie Rey-Robert, est fondée sur une confusion entre séduction et harcèlement, entre sexualité et violence.

« La "séduction à la française", c’est-à-dire la culture du viol "à la française", est fondée sur le fait que forcer les femmes est excitant. Tu vois ça partout, dans les séries, dans les comédies romantiques, etc. Il y a une espèce de jeu profondément malsain, où l’homme est censé prendre l’initiative, où la femme est censé minauder, dire non mais en fait ça veut dire oui, refuser pour avoir de la valeur. Il y a un continuum entre notre vision des relations sexuelles consenties et les violences sexuelles. »

Dans les médias, bien que de bonnes pratiques commencent à se mettre en place, il est encore très, trop fréquent que des agressions ou des viols – notamment d’enfants – soient qualifiés de rapports ou de relations sexuels. Non, un.e adulte n’a pas de rapport sexuel avec un.e enfant : c’est un viol. Et de façon générale, un rapport, une relation, désignent des situations que chacune des parties est libre d’accepter ou de refuser ; dans l’agression et le viol, par définition, l’un.e des deux parties n’est pas consentant.e.

En 2021, la loi a requalifié en agressions sexuelles des comportements et des gestes longtemps simplement considérés comme lourds ou déplacés (une main aux fesses, un baiser forcé...), et en viol, « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit », mais aussi « tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise » – c’est-à-dire que relèvent désormais du viol, tout acte non consenti de pénétration, que celle-ci se fasse par voie pénienne, par un autre membre du corps ou par un objet, mais aussi le fait, pour l'agresseur.e, de contraindre la victime à subir une fellation ou un cunnilingus, et/ou à ou à l'effectuer sur lui/elle-même ou sur une tierce personne.

Cette changement législatif et pénal récent, auquel une partie de la population semble avoir du mal à s'adapter, explique peut-être aussi, et en partie, que le vocabulaire de l’amour courtois et de la sexualité soit encore fréquemment utilisé pour décrire des situations qui relèvent de la coercition et de l’abus, comme l’a superbement développé Rose Lamy dans Défaire le discours sexiste dans les médias.16

Agrandissement : Illustration 8

Or, « l'idée n'est pas de promettre les assises à tous les hommes trop insistants, mais de sortir des stéréotypes genrés qui biaisent les relations entre femmes et hommes », explique-t-on plus loin.

(Sans compter qu’au vu du très faible nombre de plaintes, et de l’encore plus faible taux de condamnations pour viol aux assises, il est plus qu’irréaliste d’y « promettre tous les hommes ».)

Le mouvement MeToo, et plus généralement les luttes féministes actuelles, sont de fait loin de se concentrer sur la seule lutte contre les VSS, bien qu’elle soit fondamentale.

Cela est particulièrement visible dans plusieurs réactions plus ou moins virulentes – et plutôt plus que moins – à différentes évolutions et revendications récentes :

- la féminisation des noms de métiers (ou leur démasculinisation, pour reprendre l’expression de l’actrice et metteuse en scène Noémie De Lattre), et l’usage de l’écriture inclusive – la fameuse règle selon laquelle « le masculin l’emporte sur le féminin », répétée à l’envi durant tout l’apprentissage de la grammaire et de l’orthographe, n’est certainement pas sans fondement politique ;

- la remise en question des genres et le fait de ne s’identifier ni comme homme, ni comme femme ;

- la reconnaissance des droits des personnes trans ;

- l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes, quel que soit leur statut marital ou leur orientation sexuelle ;

- l’intersectionnalité et la reconnaissance de différentes formes de discriminations subies par différentes femmes aux différents profils et parcours de vie (par exemple, le fait que pour les femmes noires, les délais d'attente pour la PMA soient beaucoup plus longs que pour les femmes blanches) ;

- l’allongement de la durée légale de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) de 12 à 14 semaines ;

- la persistance des inégalités : parmi celles-ci, les femmes gagnent en moyenne 22 % de moins que les hommes, et perçoivent des pensions de retraite de 40 % inférieures ; elles sont plus diplômées, mais moins nombreuses parmi les cadres, et ne représentent que 21% des dirigeants salariés ; elles sont trois fois plus nombreuses en temps partiel ; les mères célibataires ont un niveau de vie inférieur de 18 % à celui des pères célibataires. Et elles ne représentent qu'un tiers du temps de parole dans les médias audiovisuels.18

Or, le temps que les femmes passent à imposer le fait qu’elles veulent d’abord disposer de leur corps (aussi consternant qu'il paraisse d'avoir à le dire), elles ne le passent pas à faire évoluer ces situations.

(Et on sait que ça ne se fera pas tout seul).

Agrandissement : Illustration 9

Je me souviens de cette députée, dont malheureusement le nom, lui, m’échappe, expliquant que dans l’hémicycle, pour pouvoir véritablement parler, elle devait cesser de réagir aux propos sexistes, sans quoi elle ne pouvait rien placer de son propos politique durant les trois minutes qui lui étaient réglementairement allouées.

On peut souhaiter, avec Camille Froidevaux-Metterie, que

« bien plus que la seule dénonciation des violences sexistes et sexuelles, [#MeToo] annonce un profond réagencement des rapports entre les femmes et les hommes, c’est-à-dire aussi la possibilité d’un renversement du système patriarcal. »18

*

Violences policières, racisme dans la police, violences envers les femmes : ce n’est pas que les plus hautes autorités ignorent les problèmes.

Les mots sont là, les chiffres aussi.

Sur les sites officiels du gouvernement. Sous leurs yeux. Sous leur nez.

Parfois, ce sont ces mêmes autorités qui commandent des études, des rapports. Et les mettent ensuite de côté.

Une partie des professionnels de l’information étudient et documentent sérieusement ces questions, et publient des enquêtes étayées.

Des documentaires sortent en salle, des reportages sont diffusés, voire produits, par le service public.19

Des chercheur.euses font paraître des études, des essais.

Des gens témoignent.

Des artistes, en particulier des humoristes, piquent.

Des député.es interpellent les ministres dans l’hémicycle.

Des hommes politiques sont eux-mêmes mis en cause, par des femmes de la vie civile ou par leurs collaboratrices.

Des associations de défense des droits de l’homme, des femmes, antiracistes alertent les pouvoirs publics.

Depuis des années, des décennies même.

Bien sûr que les pouvoirs publics savent.

Coïncidence ou non, il se trouve que ces deux questions relèvent, au moins pour partie, d’un même ministère, celui de l’Intérieur, et que son titulaire actuel, Gérald Darmanin, fait preuve d’un comportement pour le moins problématique.

En mars 2023, dans sa réponse à Andy Kerbrat, député LFI, qui l’interpellait suite aux agressions sexuelles dont de jeunes Nantaises ont été victimes de la part des forces de l’ordre, lors d’une fouille en amont d’une manifestation, Gérald Darmanin a félicité le travail des policiers, ignorant complètement l’insupportable réalité que le député lui mettait sous les yeux, et légitimait ainsi le viol.

A Sandrine Rousseau, qui suite à son énumération des noms de policier.es récemment mort.es en service, en faisait de même pour les personnes récemment tuées par les forces de l’ordre, Gérald Darmanin a répondu par un méprisant haussement de sourcils, sous-entendant que certaines vies auraient plus de valeur que d'autres, voire que ces autres n'en auraient pas.

A Apolline de Malherbe, qui l’interrogeait, chiffres ministériels à l’appui, sur l’augmentation des agressions envers les personnes, Gérald Darmanin a esquivé par une violente agression sexiste envers la journaliste.

Concernant les plaintes pour viol et abus de faiblesse dont le ministre a lui-même été l’objet, la justice a prononcé un non-lieu. Mais si la question juridique est à ce jour tranchée, celles de l’éthique et de l’exemplarité restent entières :

« En politique, le curseur n’est pas celui de la reconnaissance de culpabilité mais celui de l’exemplarité. La présomption d’innocence est en réalité ici hors sujet.

Ce qui ne l’est pas en revanche, c’est en premier lieu la nature très spécifique du ministère de l’Intérieur que Gérald Darmanin pilote désormais et, avec ses nouvelles fonctions, le lien hiérarchique qui l’unit aux officiers de police chargés d’enquêter sur les faits dénoncés. (…)

Entendons-nous : n’importe quelle plainte ne doit pas automatiquement fermer l’accès à toute fonction ministérielle, au risque de la multiplication des constitutions de partie civile abusives. Mais le ministère de l’Intérieur n’est ni celui du Budget, ni celui de l’Aménagement du territoire ou encore de l’Agriculture. Le conflit d’intérêts qu’emporte la promotion à la tête de la police d’un ministre visé par une information judiciaire a aussi pour effet de nourrir une méfiance envers la classe politique (…).

Indépendamment du point de savoir si la relation a bien été consentie, la matérialité des faits, non contestée par le ministre lui-même, marque déjà l’exploitation d’une position de pouvoir dans le champ des relations intimes. Est-ce compatible avec les qualités attendues d’un ministre appelé à diriger une police placée à l’avant-garde de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ? Comment admettre, trois ans après le lancement de #MeToo, qu’un tel comportement ne fasse pas obstacle à cette nomination ? Plus généralement, quel message un pouvoir qui a fait de l’égalité entre les hommes et les femmes la grande cause du quinquennat adresse-t-il : aux femmes, aux jeunes, ou encore à ceux qui aspirent à défendre l’intérêt général à travers l’exercice de fonctions publiques ? »20

Dans cette configuration, est-il étonnant que les mains courantes et les plaintes pour agression sexuelle déposées par celles des femmes qui parviennent à le faire, soient si peu suivies d’effets?

A quasi chaque féminicide, on découvre souvent que la victime avait fait des démarches pour signaler qu’elle était en danger, et/ou que l’auteur des faits était déjà connu pour des faits similaires.

*

Je n’invente rien ; je reste en surface et surtout, je fais l’impasse sur quantité de travaux, d’enquêtes et de témoignages, bien plus instruits et instructifs que ce billet. Bien plus offensifs aussi.

Mais il me semble important de partir des termes actuels du débat.

Dernièrement, je me suis trouvée entre deux personnes proches, dont l'une avait des griefs légitimes envers l'autre, mais le lui avait dit d'une façon agressive. Étant témoin de la scène, j'ai estimé de mon droit de m’interposer ; j’ai exprimé être d'accord sur le fond, mais pas sur la forme.

Ce à quoi je me suis entendu répondre : "Bon alors je ne dois plus rien dire?"

Ce n'était pas la question, mais c'était le but : culpabiliser, détourner le sujet et ne pas parler de ce qui fait problème. Généraliser, caricaturer le propos pour empêcher le débat, et en faire un combat.

Ce que Marylin Maeso, dans Les conspirateurs du silence, décrit admirablement comme l’un des mécanismes produisant "l'impossibilité de discuter".21

Nous avons pris le temps, tenu bon, et plus de cinq heures de discussion en sont sorties, qui ont peu à peu permis de parler de bien plus que ce dont il était question au départ.

C’est sportif. C’est endurant. Mais c’est infiniment précieux.

Il y a souvent une réelle difficulté, non pas à exprimer un désaccord (les réseaux sociaux, en particulier X – ex-Twitter – ressemblent à un interminable cahier de doléances), mais à le traiter et à le traverser ; parce que nous ne sommes ni habitué.es ni éduqué.es à le faire.

Agrandissement : Illustration 10

Si tou.tes les policier.es ne sont évidemment pas violent.es et racistes, ni évidemment tous les hommes des agresseurs, alors en quoi est-il problématique d’interroger des comportements et des pratiques ?

Minoritaires, des policier.es, ou ex-policier.es, ont parlé, et parlent.

Des femmes parlent depuis longtemps, des hommes s’y mettent aussi – timidement.

Il me semble impossible d’en faire l’économie, sous peine de continuer à faire partie du problème et à le nourrir. Cela nous concerne tou.tes, indépendamment de ce qu’en font ou non les pouvoirs publics.

Aucune remise en question ne se fait sans heurt.

Personne n'aime se dire qu'iel est violent.e, raciste, sexiste.

Mais dire qu'on participe à la culture du viol ou aux préjugés racistes ne signifie bien évidemment pas que l'on est soi-même un.e violeur.euse ni ouvertement raciste. Cela signifie que par nos propos ou nos comportements, nous contribuons à entretenir des croyances qui favorisent le viol et les violences sexistes sexuelles et/ou le racisme.

(Et il en va de même pour toute discrimination, de quelque nature qu'elle soit.)

Qu'on le veuille ou non, nous sommes tou.tes conditionné.es par cette culture. On ne peut que surveiller de quelle façon elle s'exprime en nous pour l'évacuer le plus possible. C'est la seule façon de se responsabiliser et d'en prendre conscience et le contrôle. Parce que nécessairement, elle nous traverse, si ouvert.es et progressistes que nous aimions nous penser.

Et c'est aussi la seule façon d'aider les personnes qui la subissent, au lieu de parler à leur place, ou de trouver que les agresseurs, les violeurs, les racistes sont des monstres - qui sont loin de nous, qui ne sont pas nous. Pour reprendre Adèle Haenel, les monstres, ça n'existe pas. C'est en chacun.e de nous.

Travailler sur ses propres conditionnements, travailler dans nos rangs.

Quiconque fait ou a fait l'expérience de la discrimination, quelle qu'elle soit, sait que la surdité à ces questions constitue une seconde agression, souvent aussi douloureuse que la première, si ce n'est davantage.

« Si vous êtes neutres devant une situation d’injustice, c’est que vous avez choisi le camp de l’oppresseur.

Rester neutre en situation d’injustice, c’est être complice de cette injustice ».

– Desmond Tutu –

Il est facile de parler en terrain conquis ; beaucoup moins en terrain fuyant, contraire voire hostile.

La grande majorité d’entre nous ne sommes pas aux commandes des débats, des textes de lois, des réformes à échelle nationale.

Mais nous le sommes à celle de nos vies.

Et l’intime est politique.

Il me paraît urgent de ramener du débat, de l’écoute, de la confrontation saine et intègre dans nos conversations quotidiennes.

C’est une question civique, citoyenne, démocratique. Qui agit sur le collectif.

Il est temps.

________

1 Ainsi qu’aux enfants. Voir pour cela l’excellent podcast de Charlotte Bienaimé « Quand les pères font la loi »

2 Camille Kouchner, La familia grande, 2021

Vanessa Springora, Le consentement, 2020

3 Camille Kouchner, op. cit.

4 Laure Murat, Une révolution sexuelle? Réflexions sur l'après-Weinstein, 2018

5 Valérie Rey-Robert, Une culture du viol à la française, 2019.

6 Arte Radio diffuse les messages vocaux envoyés sur le groupe dans un podcast, et Mediapart publie une enquête.

7 Valentin Gendrot, Flic, 2020.

8 Voir les sites https://violencespolicieres.fr/ et https://www.davduf.net/-allo_place_beauvau-

9 https://twitter.com/Les__Infiltres/status/1687361191465689088

10 Camille Froidevaux-Metterie in Moi aussi. MeToo au-delà du hashtag, 2022.

11 Sur le modèle de « Paye ta schnek » (« Paye ta chatte » en argot alsacien), un blog Tumblr lancé en 2012 par Anaïs Bourdet, et qui recueille des témoignages de femmes victimes de harcèlement de rue, différents hashtags se sont développés pour dénoncer les agressions sexistes et/ou sexuelles dans de nombreux domaines.

12 En France, les chiffres prouvent que les premières victimes de violences sexuelles sont les enfants. Parmi eux, 83% de filles et 17% de garçons, selon une enquête IPSOS de 2019 − et il n’est pas question de relativiser la gravité des agressions sexuelles dont les garçons sont aussi les victimes.

13 Laure Murat, op. cit.

14 Valérie Rey-Robert, op. cit.

15 https://www.noustoutes.org/comprendre-les-chiffres/

16 Rose Lamy, Préparez-vous pour la bagarre. Défaire le discours sexiste dans les médias, 2020

17 https://www.radiofrance.fr/franceinter/pour-le-8-mars-huit-chiffres-qui-montrent-la-persistance-des-inegalites-femmes-hommes-en-france-8809807

18 Camille Froideveaux-Metterie, ibid.

19 https://www.youtube.com/watch?v=Tz66XkxRLm8&ab_channel=Compl%C3%A9mentd%E2%80%99enqu%C3%AAte

https://www.youtube.com/watch?v=RY9aShzo83k&ab_channel=Compl%C3%A9mentd%E2%80%99enqu%C3%AAte

20 https://blog.leclubdesjuristes.com/affaire-darmanin-lecran-de-fumee-de-la-presomption-dinnocence/

21 Marylin Maeso, Les conspirateurs du silence, 2018