Cette terre est mienne,avec ses cultures multiples. Cananéenne, hébraïque, grecque, romaine, persane, égyptienne, arabe, ottomane, anglaise, française. Je veux vivre toutes ces cultures, il est de mon droit de m’identifier à toutes ces voix qui ont résonné sur cette terre,car je ne suis ni un intrus, ni un passant.(Mahmoud Darwich, La Palestine comme Métaphore)

Cela fait maintenant bien longtemps que le sujet de l’eau est abordé partout comme étant le point le plus important à régler de manière démocratique et humaine si nous voulons tous survivre.Le bassin méditerranéen et ses espaces semi arides, ses sources d’eau fraîches rares et convoitées, ses cultures ancestrales, est le théâtre d’une guerre de l’eau qui voit, dans les terres du Jourdain à la Méditerranée, la folie des hommes s’ériger contre la vie.

Israël, Palestine et Jordanie font partis des 15 pays du monde qui souffrent le plus du manque d’eau.

Selon la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) :

il faut 1666 m³ d’eau par an et par habitant, tous usages confondus (agricole, domestique et industriel),

A moins de 1000 m³ d’eau par an et par habitant, on est en pénurie,

A moins de 500 m³ d’eau par an et par habitant, on est en pénurie extrême.

Pour Israël, Palestine et Jordanie, on se situe à moins de 300 m³ par an et par habitant. (2017)

Il y a trois sources providentielles d’eau sur ce terrain qui est semi-désertique au sud, steppique et aride au nord : le lac de Tibériade et le Jourdain, les nappes aquifères côtières et les nappes aquifères montagneuses. Il faut irriguer en permanence la vallée du Jourdain pour avoir des cultures. Le renouvellement par les eaux de pluie est inférieure à la consommation annuelle et Israël fait appel à des eaux non conventionnelles (recyclage de l’eau de pluie pour l’agriculture et dessalement de l’eau de mer ) et a de l’eau produite par ses voisins.

En 2017 : – L’eau consommée par Israël et largement produite dans les pays voisins.

– La canalisation nationale, qui transfère l’eau du lac de Tibériade vers le cœur d’Israël, fait monter l’eau de -215 m à 100 m, grâce à des compresseurs qui consomment 10 % de l’électricité d’Israël.

– Israël tient à conserver le contrôle de la ressource d’eau sur tout le territoire Israël/Palestine (une caractéristique d’un régime colonial) : elle propose à la Palestine de l’eau de mer dessalée à un coût 3 à 4 fois plus cher que celui des aquifères de montagne.

– La consommation d’eau d’Israël augmente de 1,3 milliard de m³ en 1960 à 2 milliard de m³ aujourd’hui :

La consommation agricole (1,3 milliard de m³/an est désormais stable, grâce à des techniques économes de type irrigation goute à goute),

La consommation domestique (600 à 700 millions de m³/an) explose, à la fois sous l’effet de l’augmentation de la population et de l’amélioration du niveau de vie – légèrement supérieur au niveau de vie français)

La consommation industrielle est faible.

– La consommation d’eau en Palestine est moins connue – manque de sources statistiques -, mais le premier poste est la consommation domestique, devant la consommation agricole

La politique de l’eau en Israël.

– Quelques dates :

- 1930 : le début politique, avec la construction d’un premier barrage,

-1936 : constitution de la société publique de distribution d’eau MEKOROT,

-1938 : plan de mise en valeur de la vallée du Jourdain sur le modèle de la Tenessee Valley Authority,

- 1950 : décision de la construction de la conduite d’eau nationale (construite entre 1952 et 1960), malgré le refus des pays arabes de voir transférer l’eau d’un bassin hydraulique à un autre.

-En 1965-66, les Syriens veulent mettre en valeur les sources du Jourdain à Banyas. Ils en seront toujours empêchés par Israël.

- Juin 1967 : 2 interdictions sont posées par Israël aux Palestiniens :

* Irriguer à partir de l’eau du Jourdain,

* Creuser de nouveaux puits (12 seulement seront creusés en 30 ans)

Moshe Dayan déclare en 1967 : « Jamais les Palestiniens n’auront plus d’eau qu’aujourd’hui ».

Devant la pénurie et les besoins croissants,l’utilisation du dessalement et de la technique par osmose inversée vont être utilisées massivement . Des usines sont installées le long de la Méditerranée et remplissent 70 % des besoins en eau d’Israël.Le projet mis en place entre la mer Rouge et la mer Morte permet à Israël de contrôler une usine de dessalement à Aqaba (Jordanie). Au départ, c’était une projet conjoint mais maintenant Israël achète toute l’eau produite et prend ainsi le contrôle de la denrée, dans un contexte géopolitique bien tendu. La technique de dessalement par osmose inversée donne tout le pouvoir à Israël qui a les capacités techniques et le leadership mondial sur cette technologie. Le contrôle grâce à la technologie : les pays qui ont des aquifères ou des rivières frontalières ont toujours dû discuter et partager l’eau. Mais, avec le développement du dessalement, le pays qui a la technologie impose ses conditions. Israël a la technologie et impose ses choix , dans un contexte de colonisation et d’accaparement des terres qu’il alimente. L’Autorité Palestinienne fait partie de ces projets de partage de l’eau mais comme Israël accapare les terres, on peut dire que les Palestiniens n’en bénéficient pas.

Dans son rapport : Géopolitique du dessalement: de l’osmose inversée au positionnement riverain inversé, Maureen Walschot montre que : « En inversant les flux hydriques des montagnes aux côtes, le dessalement entraîne une modification des fondements de la géopolitique traditionnelle et une mutation des rapports de pouvoir. »

La politique coloniale et l'eau

Les Territoires Palestiniens sont divisés en 3 zones depuis les accords d’Oslo:

Dans la zone A et dans la zone B, c’est la compagnie Mekorot qui vend de l’eau aux Palestiniens. L’été, la pression est faible dans les tuyaux car les colonies, qui ne cessent de s’étendre et de produire accaparent la majeure partie de la ressource. Les Palestiniens ne peuvent se servir qu’une à deux fois par semaine et ne prélèvent que ce qui est nécessaire à leur survie. Dans la zone C, les Palestiniens ont besoin d’un permis pour ouvrir un puits, permis qu’ils n’obtiennent que rarement, voire jamais.Des dizaines de communautés palestiniennes ne sont donc toujours pas connectées à l’eau courante. Elles doivent vivre avec 20 litres d’eau par jour par personne , une quantité largement inférieure aux recommandations fixées par l’ONU à 100 litres, en 2018, comme l’explique Chloé Demoulin dans son article pour Médiapart en 2018. En 2021, Israël fait construire un conduit de raccordement à l’eau qui alimente les nouvelles colonies et contourne minutieusement les villages palestiniens comme celui de Bardala, au nord de la vallée du Jourdain.

A Gaza, l'aquifère montre des signes clairs de défaillance ou d'effondrement imminent, entraînant une dégradation et un épuisement important des ressources en eau.

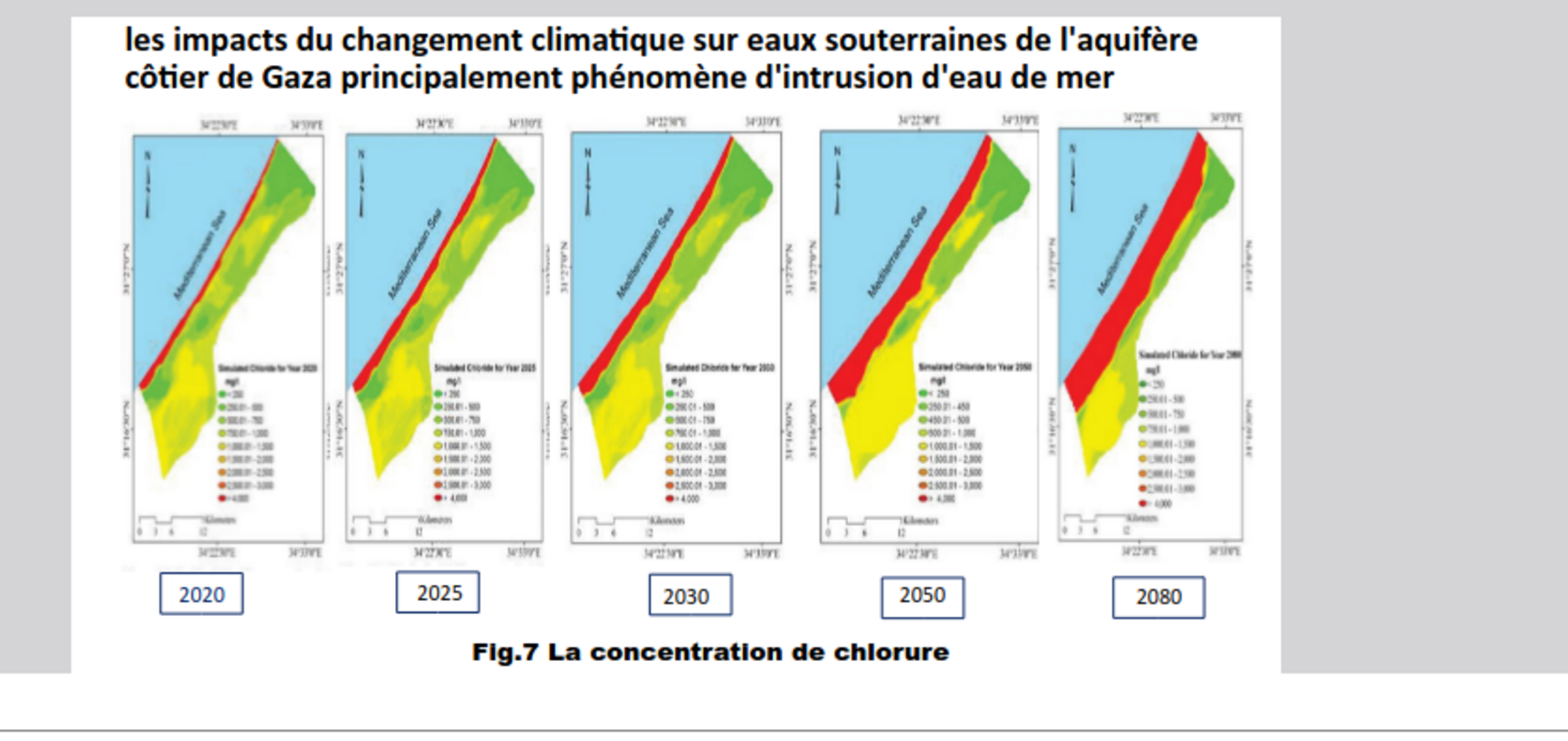

• Le comportement de la baisse de niveau varie d’un puits à l’autre, car il dépend de l’état hydrogéologique, de la recharge par les précipitations et la tendance est au déclin continu. À noter également: l’augmentation du chlorure en 2021( allant de 200 mg / l / an à plus de 1500 mg / l / an) et qui dépend de l’emplacement des puits, de la zone de rendement pénétrée et du schéma de pompage. Les teneurs en nitrates sont également très élevées. Compte tenu des concentrations combinées de chlorure et de nitrate, seulement 11 puits avec un pourcentage de 3,8% de l’eau totale produite à partir des puits d’eau souterraine correspondent à la limite de l’OMS, tandis que les 96,2% restants sont hors limite.

Les modélisations faites par la technicienne de l’eau Najma Farès montrent les impacts des nitrates, du chlorure et de la pénurie d’eau douce dans un contexte de réchauffement climatique à Gaza. Les aquifères se remplissent d’eau de mer, rendant l’eau impropre. Les habitants sont obligés d’avoir recours au dessalement par osmose inversée, ce qui demande des financements coûteux et des matériaux qui ne sont pas toujours disponibles dans la bande de Gaza, à cause du blocus.

Agrandissement : Illustration 1

Les risques et les conséquences pour la population de Gaza sont multiples et concernent notamment l’hygiène, la santé et l’agriculture :

• La diminution de l'eau disponible en raison du changement climatique entraîne une utilisation accrue de l'énergie pour le dessalement et le traitement de l’eau.

• L’eau, l’assainissement et l’hygiène sont en effet interdépendants et souvent étudiés ensemble, l’exacerbation de la propagation des maladies lorsque la quantité d’eau est insuffisante pour l’hygiène personnelle et domestique.

• les augmentations projetées du taux de maladies menacent la santé publique globale, qui à son tour sape l'activité économique et perpétue la pauvreté.

• Les pénuries alimentaires causées par les changements climatiques peuvent conduire à la malnutrition, augmentant l’exposition aux maladies. Les maladies d’origine hydrique sont déjà la principale cause de maladie des enfants à Gaza, représentant 26% de toutes les maladies signalées. Ces maladies ont un effet indirect supplémentaire sur la capacité d’un enfant à absorber le contenu nutritionnel, entraînant une incidence plus élevée de malnutrition infantile.

• le secteur agricole est considéré comme un important ‘’pilier de la résilience palestinienne’’ face à l’occupation israélienne et comme une source principale de sécurité alimentaire et de moyens de subsistance.

• les pénuries d'eau prolongées et les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents réduiront les rendements agricoles et augmenteront les coûts des intrants agricoles, ce qui nuira en particulier aux petits et moyens agriculteurs. Les problèmes agricoles peuvent aggraver le mécontentement social en augmentant les niveaux de chômage.

• Le secteur agricole fait face à des es risques liés au changement climatique, en particulier l’augmentation des niveaux de température et d’humidité, la baisse des niveaux de précipitations, des saisons de production plus instables (vagues de chaleur et de froid, vents forts, fortes pluies et inondations) sont des risques clés qui affectent déjà négativement la production agricole dans la bande de Gaza. Certains des impacts les plus importants, exacerbés par le changement climatique, comprennent: la diminution de la disponibilité et de la qualité de l’eau, les pertes de production résultant du stress direct des cultures (température, humidité, stress hydrique et événements extrêmes), l’incidence accrue des ravageurs et des maladies et la dégradation des terres.

• le changement climatique et d’autres facteurs entraînent une réduction de la capacité de vente des petits exploitants agricoles en raison des pertes de production, de la réduction du pouvoir d’achat et de l’incapacité de concurrencer les grands producteurs, ce qui, en fin de compte, diminue leurs opportunités de marché.

• plus de 70 % des agriculteurs sont de petits exploitants. Les petits producteurs agricoles sont plus vulnérables, car leur capacité à se remettre des impacts climatiques est très faible. La perte de tout ou partie de leurs cultures saisonnières les met en danger de perdre leur seul revenu, augmentant ainsi leurs chances de tomber en dessous du seuil de pauvreté.

• Coupures et pénuries d’électricité, limitant la capacité des agriculteurs à pomper de l’eau pour l’irrigation et à répondre à leurs besoins de subsistance de base.

• Selon les déclarations des agriculteurs et d’autres parties prenantes, les principaux impacts négatifs ont eu lieu aussi sur la production d’olives et de raisins.

• Le changement climatique à causer de graves dommages au secteur agricole en raison de la propagation généralisée de ravageurs agricoles dangereux. Les femmes et les hommes travaillant dans les petits secteurs de l’olivier et du raisin à Gaza sont confrontés à de nombreuses difficultés pour gagner leur vie, dont beaucoup en raison d’un long blocus qui restreint la libre circulation des personnes et des biens et l’accès à la terre nécessaire à l’agriculture, entravant gravement toute perspective économique. (Najma Farès)

Depuis le 7 octobre, beaucoup d’infrastructures liées à l’eau ont été détruites à Gaza

La situation de l’eau à Gaza, d’abord pour boire, est rendue très difficile à cause du problème d’électricité car il en faut pour faire fonctionner les usines de dessalement, et aux pénuries de pièces de rechange pour les réparations. Il y a des unités de dessalement et des puits mais la qualité de l’eau n’atteint pas les normes de l’OMS. Nous avons crée plus de 40 unités de dessalement avec l’aide de nos partenaires afin de fournir de l’eau qui soit au niveau de celle que vous buvez en Europe, dit l’un des directeurs d’une des sociétés qui fournit de l’eau à Gaza (lien) Ces unités fournissent entre 10 et 100 m³ d’eau par jour et une grande partie d’entre elles a été détruite.

Ottawa, le 16 août 2024, WAFA - Le ministère du Développement international du Canada a exigé une enquête sur la destruction par les forces militaires israéliennes d'un puits d'eau financé par le Canada dans la bande de Gaza. « Le Canada a contacté le gouvernement israélien pour obtenir plus d'informations sur cet incident, et nous demandons une enquête », a déclaré la porte-parole Olivia Batten, selon un rapport de la Presse canadienne. Fin juillet, des militants ont diffusé sur les réseaux sociaux des photos de soldats israéliens faisant exploser une installation d’approvisionnement en eau dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, où le Canada continue de fournir de l’aide. Le porte-parole a déclaré que la destruction du puits d'eau détériore davantage les « infrastructures hydrauliques déjà désastreuses » et « aggrave les difficultés auxquelles sont confrontés les civils pour accéder à l'eau potable ».