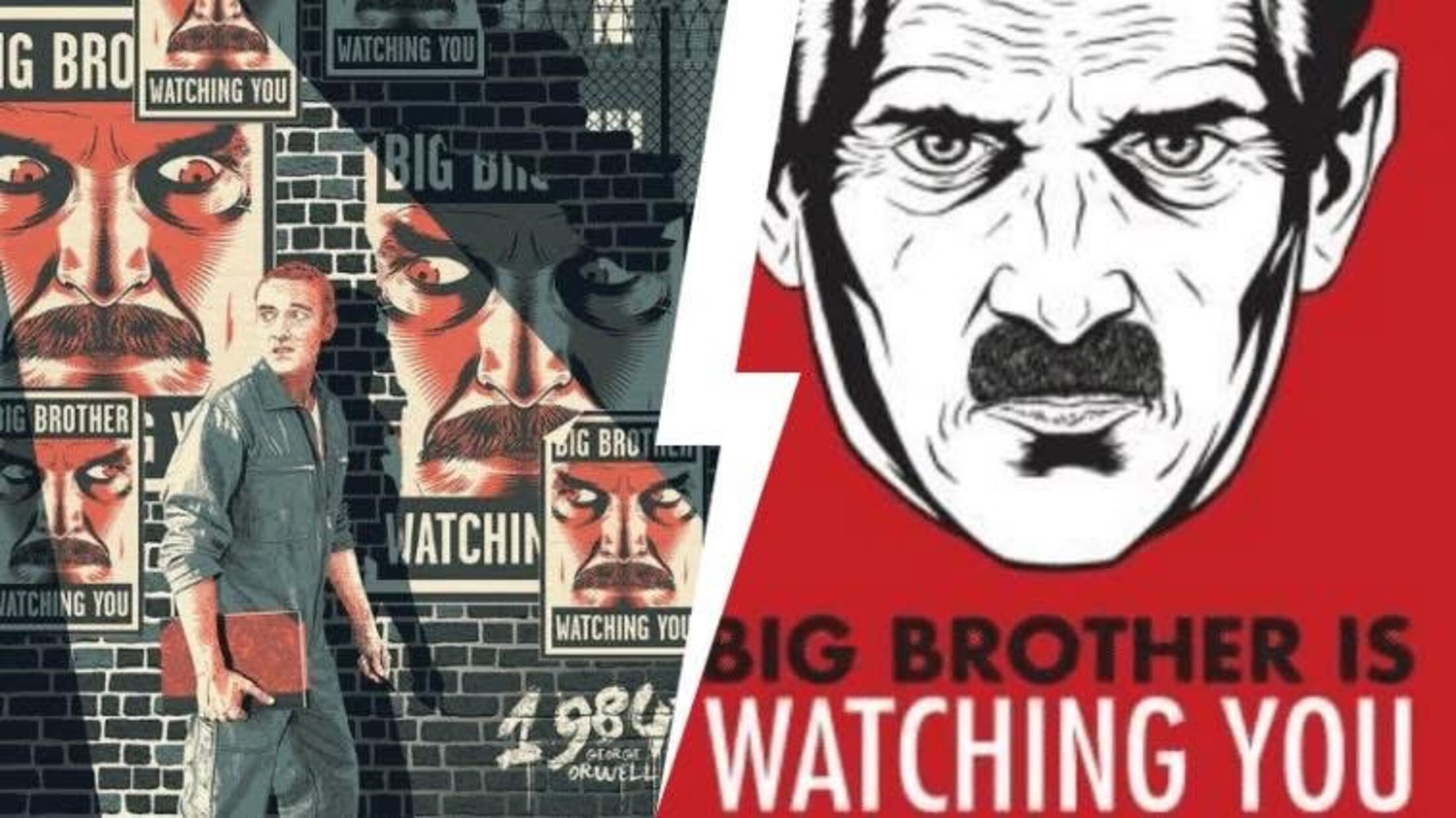

Agrandissement : Illustration 1

« La liberté est le droit de dire que deux et deux font quatre. Lorsque cela est accordé, tout le reste suit. » écrivait George Orwell dans 1984.

Cette phrase, à la fois simple et abyssale, résonne aujourd’hui au cœur d’un paradoxe canadien, celui d’un État libéral, réputé modéré et tolérant, qui, au nom de la protection des citoyens et de la lutte contre la haine, élabore des dispositifs légaux capables de restreindre le champ même de la parole libre. Les projets de loi C-18, C-63 ou FITA , sous couvert de régulation du numérique et de transparence démocratique, instaurent un modèle inédit de gouvernance du discours, un modèle où la surveillance n’est plus une contrainte, mais une promesse de sécurité morale. Ces lois, respectivement dédiées à la rémunération des médias, à la lutte contre les contenus “nocifs” et à la transparence des influences étrangères, redéfinissent les frontières de la parole publique. En apparence, elles renforcent la sécurité informationnelle, en réalité, elles installent les bases d’une société de contrôle diffus, où la vérité devient affaire de procédure.

Ce glissement, à la fois juridique, éthique, politique et civilisationnel, semble incarner ce que Baudrillard nommait la “transparence du mal”, le moment où le bien s’inverse en instrument de contrôle, et où la vérité devient protocole. En cela, le Canada ne fait pas exception; il devient le miroir d’un monde occidental qui a troqué la liberté du doute contre la paix du filtrage algorithmique.

Dès lors, comment un pays fondé sur l’équilibre entre liberté, responsabilité et multiculturalisme en est-il venu à mettre en place une forme de “bienveillance orwellienne” un contrôle diffus du discours sous couvert de protection collective ?

Pour y répondre, nous examinerons d’abord la lente mutation du modèle canadien et ses fondements juridiques, puis la nouvelle forme de contrôle informationnel à visage éthique, avant d’analyser, à la lumière de Baudrillard et Baricco, comment cette transparence généralisée marque la fin du réel au profit d’une civilisation de la surveillance douce.

Du libéralisme humaniste à la régulation numérique, la mutation tranquille du Canada

Le Canada s’est longtemps présenté comme un modèle d’équilibre politique, héritier du parlementarisme britannique et de l’idéalisme américain, il a bâti son identité sur la modération. Ni révolutionnaire, ni réactionnaire, ce pays a préféré la lente évolution à la rupture. Sa culture politique repose sur la recherche du consensus, la négociation et l’évitement du conflit. Le multiculturalisme, proclamé dès les années 1970, n’y a pas été pensé comme une lutte entre identités, mais comme une coexistence ordonnée d’altérités pacifiées. Dans son système éducatif comme dans son administration, tout tend vers la conciliation, la courtoisie et le compromis, une société de politesse, plus que de confrontation.

Mais cette politesse, avec le temps, s’est transformée en forme de transparence. Ce que Baudrillard appelait “la transparence du mal” désigne précisément cette mutation des valeurs quand le bien moral, devenu norme absolue, s’inverse en instrument de contrôle. Dans le Canada contemporain, cette logique s’exprime à travers le numérique, la surveillance n’est plus imposée, elle est intériorisée. L’individu se surveille lui-même au nom de la civilité, du respect, de la sécurité. On est passé d’un libéralisme fondé sur la confiance en la raison à une régulation fondée sur la prévention du risque. L’école, les médias et la sphère publique reproduisent ce glissement, débattre devient secondaire, l’important est d’éviter le débordement.

C’est dans ce climat qu’ont émergé les grandes lois du contrôle numérique. Le projet de loi C-18 (Online News Act, 2023) impose aux géants du web de rémunérer les médias pour tout contenu repris sur leurs plateformes une mesure présentée comme une défense du journalisme national, mais qui revient à instaurer une hiérarchie légale de la parole médiatique. Le projet de loi C-63 (Online Harms Act, 2024) impose quant à lui aux plateformes de retirer en 24 heures tout contenu jugé “nocif”, discours haineux, désinformation, ou atteinte à la dignité humaine. Enfin, la FITA (Foreign Influence Transparency and Accountability Act) rend obligatoire la déclaration de toute activité politique menée pour le compte d’un État étranger, sous peine de sanctions. Ces trois textes, au-delà de leurs différences, convergent vers une même architecture, un contrôle décentralisé, distribué entre l’État, les plateformes et les citoyens eux-mêmes, où la responsabilité juridique se mue en responsabilité algorithmique.

Leur justification officielle repose sur la protection, protéger les enfants, protéger la démocratie, protéger les minorités. Mais la rhétorique protectrice cache un déplacement plus profond, la loi ne se contente plus d’encadrer les comportements; elle tend à en modéliser la possibilité même. Ce n’est plus seulement la liberté d’expression qui est en jeu, mais le périmètre de ce qui peut être dit sans risque d’être effacé. La loi devient protocole, le droit devient code, et l’État lui-même prend la forme d’une plateforme normative, connectée en permanence aux systèmes privés qu’elle régule.

Le Canada, en ce sens, incarne une transition mondiale, celle du libéralisme des droits vers le libéralisme des filtres. Derrière le visage aimable de la régulation, c’est une nouvelle conception du pouvoir qui se dessine, non plus verticale, mais diffuse, non plus autoritaire, mais participative. C’est la surveillance qui se fait morale, et la conformité qui devient vertu civique.

Ainsi, derrière l’idéal d’une société harmonieuse et protégée, s’impose une forme de contrôle invisible, doux mais total, où la liberté n’est plus supprimée mais redéfinie. C’est ce nouveau visage du pouvoir, celui de l’algorithme bienveillant, qu’il faut désormais examiner.

Le nouveau visage du contrôle, de Big Brother à l’algorithme bienveillant

Le contrôle d’aujourd’hui ne porte plus l’uniforme. Il n’a plus besoin d’un œil centralisé ni d’un ministère de la Vérité. Il s’exerce à travers des interfaces amicales, des protocoles de sécurité, des algorithmes de recommandation. Là où 1984 décrivait la peur de parler, notre époque produit la peur de mal parler. Ce n’est plus la censure qui règne, mais une forme de curatelle du discours, une administration invisible de la parole, où tout est encadré, pondéré, “responsabilisé”. Le mot d’Orwell “Qui contrôle le langage contrôle la pensée” prend ici un sens nouveau, non plus par l’imposition d’un vocabulaire totalitaire, mais par la modulation douce des flux d’information. Le Newspeak n’est plus une langue officielle, c’est une syntaxe algorithmique qui hiérarchise le visible, dissimule le marginal et lisse les aspérités du réel.

Les plateformes, devenues juges de la moralité numérique, sélectionnent et organisent le monde selon des critères d’acceptabilité. Ce ne sont plus des censeurs, mais des gestionnaires de risque. Les filtres automatisés trient ce qui “mérite” d’être vu, entendu ou partagé. Derrière cette automatisation, il n’y a pas tant une intention malveillante qu’un réflexe éthique, protéger, prévenir, optimiser. C’est là le paradoxe de notre temps, la moralité, devenue fonctionnelle, s’exprime sous forme d’algorithmes. La modération n’est plus seulement technique, elle devient pédagogie du silence. On ne punit plus la parole, on l’éteint par avance. On apprend à ne pas déborder, à se conformer sans le dire, à anticiper ce qui pourrait heurter. Le contrôle, ici, n’est plus vertical, il se propage par capillarité cognitive.

Ce glissement crée l’illusion d’une liberté accrue. L’utilisateur croit choisir, interagir, s’exprimer; il ne fait souvent que participer à un système qui ajuste en temps réel son degré de visibilité. Baudrillard l’avait pressenti, “Nous ne sommes plus surveillés, nous sommes sollicités.” L’algorithme n’interdit pas, il séduit, récompense, classe. Le pouvoir s’exerce non plus par la contrainte, mais par l’invitation permanente à se montrer conforme. Ainsi, la censure a changé de nature, de punitive, elle est devenue attractive. Le “like” a remplacé le bâillon. Chacun devient gestionnaire de sa propre image, entrepreneur de sa conformité, curateur de sa docilité. La société de surveillance a fait place à une société d’exposition, où l’injonction à la transparence agit comme nouvelle morale publique.

Cette moralisation algorithmique s’accompagne d’une transformation juridique, la prévention remplace la responsabilité. Là où le droit classique intervenait après l’infraction, le droit numérique tend à agir avant. Le principe du peace bond, qui permet de restreindre la liberté d’un individu sur la base d’un risque anticipé, illustre ce renversement,

on ne juge plus un acte, mais une probabilité. Le futur devient une zone de police. Cette logique inverse la morale kantienne, il ne s’agit plus de répondre de ses actes, mais de prouver qu’on n’en commettra pas. Ainsi naît l’État moral, ou plutôt l’État orwellien doux, celui qui veut le bien de ses citoyens malgré eux, en leur retirant peu à peu le droit à la dissonance.

Sous ses dehors protecteurs, ce nouveau pouvoir est d’autant plus efficace qu’il se déguise en bienveillance. Il n’impose pas le silence; il l’encourage. Il n’interdit pas la parole; il la classe, la note, la contextualise, jusqu’à la rendre inutile. L’ordre social se maintient non par la peur du châtiment, mais par la peur de l’invisibilité. C’est ici que la logique orwellienne rejoint celle de Baudrillard, le contrôle ne passe plus par la force, mais par la saturation du sens. Le réel se dissout dans le flux d’informations normées, le langage devient circulaire, et la pensée se replie sur ce qu’elle sait pouvoir être “publiable”.

Ce contrôle sans visage, cette surveillance sans surveillance, marque un basculement anthropologique. Après avoir filtré la parole, le système commence à filtrer le réel lui-même, les images, les affects, la mémoire collective. C’est cette civilisation de la surface et de la vitesse celle qu’Alessandro Baricco a nommée The Game qu’il faut désormais interroger.

De la désinformation à la dématérialisation, civilisation de l’écran et fin du réel

La désinformation n’est pas seulement un problème de contenu, mais un symptôme d’époque, celui d’une civilisation qui a substitué la vitesse à la profondeur. Comme l’écrivait Alessandro Baricco dans The Game, notre monde a basculé d’une culture verticale fondée sur la lenteur, la hiérarchie, l’interprétation à une culture horizontale, liquide, faite de flux et de connexions. Le savoir ne se transmet plus, il circule ; la vérité ne s’enseigne plus, elle s’actualise en continu. Dans cet univers de surface, la désinformation n’est que le revers logique de la connectivité, quand tout devient immédiatement accessible, plus rien n’est réellement vérifiable. La profondeur meurt de son accélération.

Le Canada, par sa position singulière entre deux continents symboliques, cristallise cette mutation. D’un côté, il hérite de la rigueur européenne, du goût pour la structure, le droit, la norme, de l’autre, il subit l’influence du spectacle américain, du marketing politique et de l’émotion médiatisée. Ce double ADN e risque collectif. En confiant à l’algorithme le soin d’assurer la morale publique, les sociétés modernes n’abolissent pas la liberté, elles la rendent superflue.

L’utopie de transparence qui animait le projet démocratique se retourne alors contre lui, plus rien n’échappe, mais plus rien ne résiste. Baudrillard l’avait formulé avec lucidité, “la transparence du monde est notre perte.” Et Baricco, dans The Game, montrait déjà que cette mutation n’est pas seulement politique, mais anthropologique, nous ne pensons plus le réel, nous le parcourons. Le risque, désormais, n’est plus celui du mensonge, mais celui de l’effacement, la disparition de la profondeur sous l’abondance des signes, la dilution du vrai dans le flux du visible.

En conclusion, la société du contrôle ne se manifeste plus par la peur, mais par le confort. Ce n’est pas la brutalité d’Orwell, mais la douceur de l’habitude, un monde où le citoyen s’offre lui-même à la surveillance, convaincu qu’elle le protège. C’est dans cet espace ambigu entre sécurité et servitude, entre bienveillance et domination que se joue l’avenir de la liberté moderne.

Demain, le combat pour la liberté ne se mènera peut-être plus dans la rue, mais dans l’invisible, dans le choix de déconnecter, d’opacifier, de créer du silence. Refuser d’être lu, refuser d’être prévisible, pourrait devenir la forme la plus radicale de résistance. À la logique du “tout voir”, il faudra peut-être opposer le droit au retrait, le droit au secret, le droit au non-partage c’est-à-dire, paradoxalement, retrouver le droit d’exister sans témoin.