Agrandissement : Illustration 2

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. » Ainsi s’ouvre la Déclaration de 1789 non comme une loi parmi d’autres, mais comme le souffle inaugural de la modernité, une promesse d’émancipation, une foi dans la raison et l’autonomie. Pourtant, deux siècles plus tard, cette phrase semble trembler sur ses fondations. La liberté, jadis principe stable, se découvre fragile. Elle n’est plus un don, mais une oscillation, non plus un droit absolu, mais une tension vitale, inscrite dans les lois mêmes du monde.

Les sciences contemporaines en ont révélé la trame cachée. Les expériences de Benjamin Libet ont montré que nos décisions naissent avant même que nous en soyons conscients, l’esprit ne commande pas, il suit. Ilya Prigogine a prouvé que la vie se maintient loin de l’équilibre, exploitant le désordre pour survivre. En 1931, Gödel démontre qu’aucun système mathématique ne peut contenir toute la vérité, il y aura toujours des énoncés vrais mais indémontrables. Edward Lorenz découvre qu’une équation minime peut engendrer un chaos d’une beauté imprévisible un battement d’aile qui bouleverse l’ordre du ciel. Et Roger Penrose, prolongeant cette lignée, pressent que la conscience elle-même pourrait surgir d’une faille quantique, d’un espace où le calcul abdique. Ainsi, la physique, la biologie, la linguistique et les mathématiques s’accordent à murmurer une même vérité, le monde ne tient que par son désordre.

La liberté n’est plus rupture avec la loi, elle en est la vibration interne, le souffle invisible qui empêche la loi de se figer. Elle n’est pas absence de structure, mais capacité du système à se transformer, à se maintenir vivant par sa propre instabilité. C’est ce que j’appellerai ici le Principe d’Énergie Libre du Sens (ELS), une hypothèse transversale selon laquelle tout système biologique, juridique ou symbolique contient une marge d’indétermination nécessaire à sa survie.(Ce Principe d’Énergie Libre du Sens, est inspiré de Gibbs, Prigogine et du Free Energy Principle de Karl Friston, est pertinent ici parce qu’il permet de penser la liberté non comme rupture métaphysique, mais comme tension vitale qui empêche le monde, le droit et la pensée de se figer.) Cette faille, loin d’être un défaut, devient sa respiration.

Il ne s’agit pas d’importer la science dans la philosophie, mais de reconnaître qu’une même grammaire traverse le vivant et la pensée, celle de la bifurcation, de la tension, de la dissonance fertile. Les mathématiques, la biologie et le droit ne disent pas autre chose, qu’aucune vérité n’est stable si elle ne contient sa propre faille. Et cette faille, c’est peut-être cela, la liberté une erreur sans laquelle le monde cesserait de penser.

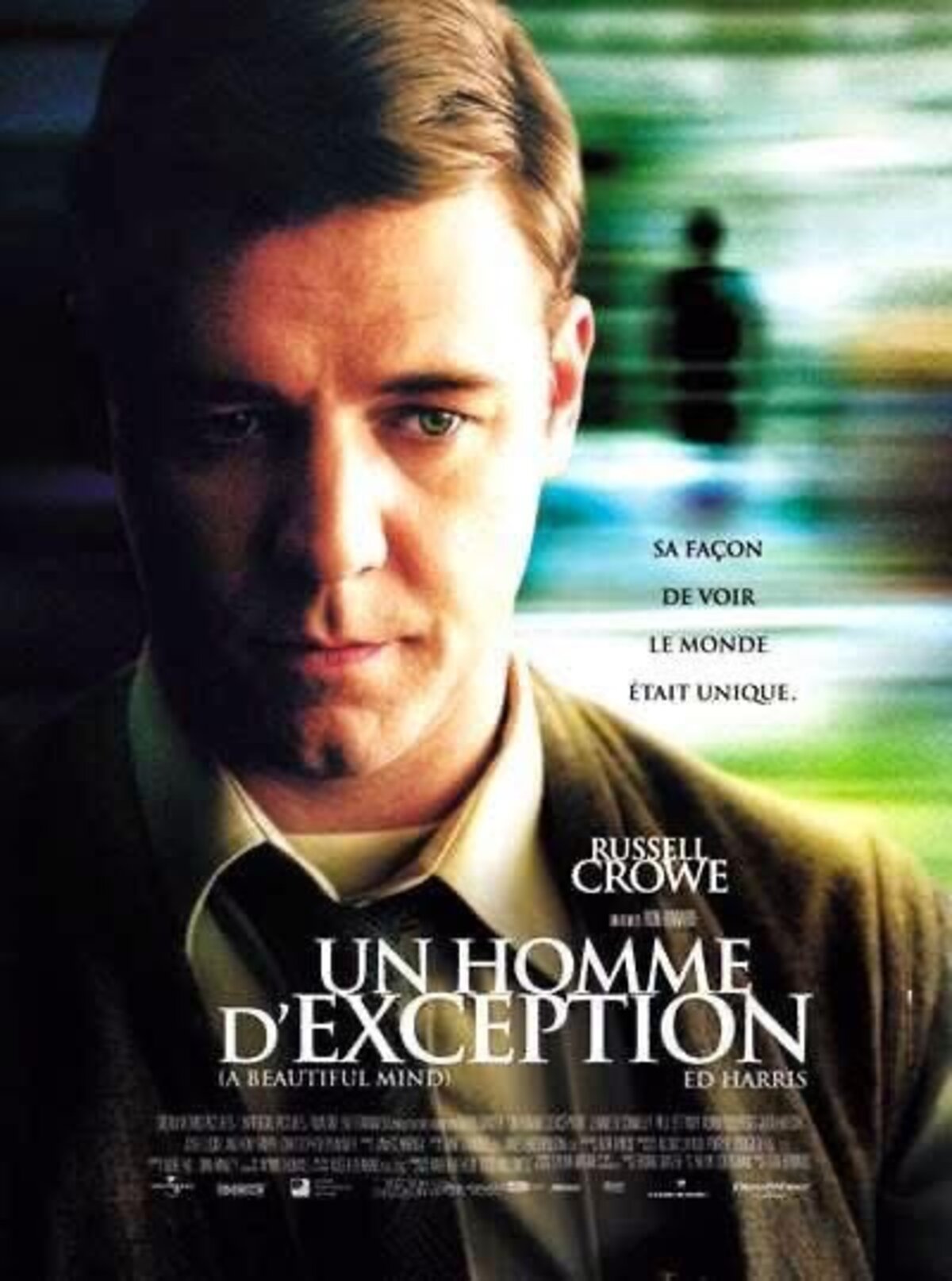

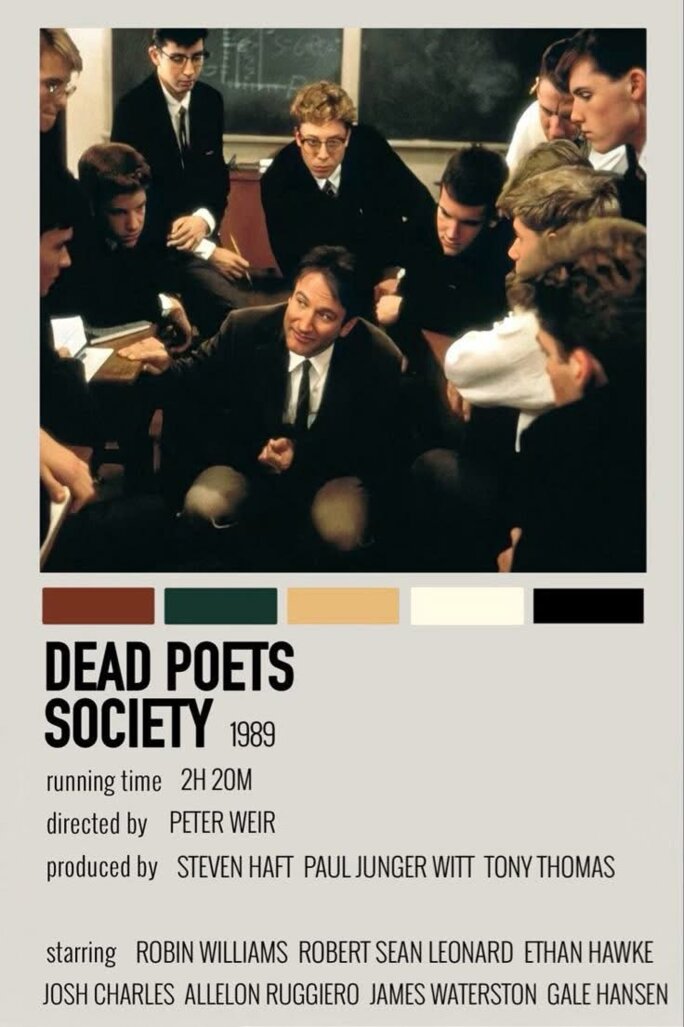

Deux œuvres guideront cette traversée, dans Un homme d’exception, la folie de John Nash devient le miroir mathématique du désordre créateur, dans Le Cercle des poètes disparus, la parole de Keating redonne au langage sa capacité de révolte et de respiration. La première révèle que la raison n’est vraie qu’à la limite de sa cohérence ; la seconde, que la parole n’est libre que lorsqu’elle désobéit au code.

De Camus à Baricco, de Gödel à Prigogine, une même intuition se déploie, vivre, penser, aimer, créer tout cela suppose un léger déséquilibre, une tension qui empêche la mort par équilibre. L’homme libre n’est pas celui qui échappe à la loi, mais celui qui parvient à danser dans ses interstices.

Dès lors, une question centrale se dresse, comment penser la liberté dans un monde où tout du gène au mot, de l’algorithme à l’équation semble déjà écrit ? Peut-être faut-il cesser de chercher la liberté dans l’extérieur des choses, et la reconnaître dans leur mouvement même dans cette infime marge où le monde, encore, hésite à se refermer.

Ainsi, pour repenser la liberté dans un monde où tout semble déterminé, il faut d’abord en retracer la genèse dans les marges du possible où le désordre fonde la création, puis comprendre comment la société moderne en a neutralisé la force au profit d’une rationalité algorithmique et d’une parole sous influence, avant d’esquisser enfin une écologie du libre où la liberté redevient énergie de transformation et respiration du sens.

Le fou, le gène et la loi: genèse des marges du possible

La liberté naît souvent de la déviation, de cette fracture intime où la raison rencontre sa propre limite. Dans Le Mythe de Sisyphe, Camus décrit la lucidité comme une épreuve, l’homme absurde n’est pas celui qui ignore la condition humaine, mais celui qui la regarde sans détour, sans promesse de salut. Être libre, pour Camus, n’est pas refuser le monde, mais le maintenir à distance, dans une tension constante entre l’acceptation et la révolte. Le “fou lucide” n’est pas celui qui perd la raison, mais celui qui ose en dévoiler les contours une figure qui trouve un écho bouleversant dans Un homme d’exception, où John Nash, mathématicien déchiré entre génie et délire, découvre la vérité non malgré sa folie, mais à travers elle. Chez lui, la déraison n’est pas négation de la logique, elle en est la fissure créatrice, la preuve que la vérité naît parfois de la dissonance.

Georges Canguilhem, dans Le normal et le pathologique, prolonge ce geste en montrant que la vie n’obéit pas à des normes extérieures, elle se les invente. La maladie, loin d’être un simple dérèglement, est la création d’une nouvelle norme interne. Le vivant est normatif par essence il se redéfinit face à l’environnement, il s’ajuste en se transformant. Ainsi, la liberté n’est pas absence de règle, mais faculté de produire ses propres règles. Elle est cette puissance d’auto-normativité qui permet au vivant de continuer à vivre malgré la contrainte. Otto Weininger, dans Sexe et caractère, transpose cette dialectique au cœur de l’être humain. Il voit dans la tension entre le principe masculin forme, ordre, logique et le principe féminin indétermination, flux, vitalité la matrice même de la créativité. Sa pensée, traversée de contradictions, pressent pourtant une vérité anthropologique, la liberté naît de la cohabitation des contraires, du conflit entre structure et débordement.

Nash incarne cette lutte intérieure, son esprit, à la fois rigoureux et hallucinatoire, dépasse la rationalité classique. Sa folie n’est pas l’envers de son génie, elle en est la condition. Comme chez Weininger, la vérité émerge de la tension entre l’ordre du calcul et l’indétermination du vécu. La liberté apparaît alors comme une oscillation entre lucidité et vertige ce point d’équilibre fragile où la raison accepte de se fissurer pour rester vivante.

Les sciences du vivant viennent confirmer cette intuition. Humberto Maturana et Francisco Varela, dans Autopoiesis and Cognition (1972), ont montré que tout organisme vivant se définit par sa capacité à se produire lui-même. L’autopoïèse n’est pas simple reproduction, c’est une régénération permanente, un dialogue incessant entre stabilité et changement. Le vivant est un système ouvert, qui ne survit qu’en intégrant du désordre. Ilya Prigogine, prix Nobel de chimie, a donné à cette idée sa formulation la plus lumineuse, les systèmes dissipatifs, loin d’être menacés par l’instabilité, s’en nourrissent. La vie se maintient loin de l’équilibre ; elle tire sa stabilité du flux, sa forme du mouvement.

Edward Lorenz, père de la théorie du chaos, en a tiré la conséquence mathématique : de simples équations déterministes peuvent engendrer des trajectoires imprévisibles. Ce que l’on a appelé “l’effet papillon” n’est pas une métaphore poétique, c’est une loi physique qui rappelle que l’ordre n’est qu’une apparence, et que la complexité naît de la sensibilité infinie aux conditions initiales. Dans le film, les équations de Nash traduisent ce même vertige, une infime variation dans la logique des interactions humaines peut bouleverser tout un système social. Le désordre devient ici principe d’organisation moteur de la vie autant que de la pensée.

Cette idée d’un équilibre instable trouve un écho dans la structure même du savoir. En 1931, Kurt Gödel démontre que tout système logique cohérent contient des propositions indécidables des vérités qu’il ne peut ni prouver ni réfuter. L’incomplétude n’est pas une faiblesse de la raison, mais sa condition de possibilité, sans faille interne, un système se refermerait sur lui-même et cesserait de signifier. Benjamin Libet, en 1983, apporte à cette fissure une dimension biologique, nos décisions, enregistrées dans le cerveau avant d’être conscientes, révèlent un décalage temporel entre l’acte et la volonté. Roger Penrose, dans The Emperor’s New Mind (1989), y voit la trace d’une émergence quantique une conscience qui ne se réduit pas au calcul, une faille métaphysique dans la causalité neuronale.

Otto Weininger et Jean Baudrillard, chacun à leur manière, pressentent que cette faille n’est pas à combler, mais à préserver. Weininger la relie à la dualité constitutive de l’esprit humain, le féminin, c’est-à-dire le chaos, doit survivre dans le masculin, c’est-à-dire la loi. Baudrillard, dans Simulacres et simulation, renverse la perspective, le réel lui-même ne se maintient que grâce à ses illusions. Le simulacre n’est pas mensonge, il est énergie de la réalité le masque qui permet au monde de continuer à exister. La liberté, dès lors, n’est pas vérité pure, mais oscillation entre le vrai et son reflet.

Ainsi, de Camus à Gödel, de Weininger à Prigogine, un même motif se dessine : la liberté n’est pas un état, mais une tension. Elle n’existe que dans la marge où la loi se contredit, où la norme s’assouplit, où la raison tremble sans se rompre. Dans Un homme d’exception, cette tension prend chair, la folie de Nash n’est pas la négation de la raison, elle en est le prolongement humain le désordre nécessaire pour que le monde reste en mouvement.

La liberté est donc la marge de fluctuation de la loi, la respiration qui empêche la structure de se refermer sur elle-même. Mais notre modernité, fascinée par la prédiction, obsédée par la stabilité, cherche à supprimer ce bruit vital. Le désordre, autrefois moteur du sens, est désormais perçu comme erreur à corriger. C’est à ce moment précis que la rationalité devient algorithmique et que commence la servitude du calcul.

L’homme sous influence: de la fiction démocratique à la servitude algorithmique

L’homme moderne se croit libre parce qu’il parle le langage de la liberté. Mais ce langage, saturé de promesses et d’images, dissimule souvent les mécanismes invisibles qui orientent ses désirs. Ce glissement du sens, Le Cercle des poètes disparus le met en scène avec une justesse bouleversante, dans l’univers discipliné de l’école Welton, l’autorité ne passe plus par la contrainte physique, mais par l’intériorisation du code. Le jeune élève n’a pas besoin qu’on lui ordonne d’obéir, il pense selon les mots qu’on lui a donnés. C’est dans cette atmosphère que la parole de Keating surgit comme une dissonance vitale. Son fameux “Carpe Diem” n’est pas une invitation à jouir, mais un acte de résistance linguistique la réappropriation du temps, du désir et de la voix.

Raymond Boudon, sociologue de la rationalité, a montré que les individus, même lorsqu’ils se croient autonomes, agissent selon une logique de calculs limités. Ils choisissent à l’intérieur de contraintes sociales, économiques ou symboliques qu’ils n’ont pas créées. Leur liberté est réelle, mais encadrée, elle s’exerce dans un champ de possibles préétabli. Pierre Bourdieu, quelques décennies plus tard, radicalise ce constat. Dans La Reproduction, il démontre que l’école, loin d’être un instrument d’émancipation, reconduit les hiérarchies sociales à travers le capital culturel et les habitus incorporés. Le mérite devient la forme la plus subtile du déterminisme, on récompense ceux qui savent déjà parler la langue du pouvoir. Quant à Tocqueville, il avait pressenti le paradoxe de cette modernité démocratique, plus l’égalité progresse, plus les individus se ressemblent, et plus la liberté s’efface dans la conformité des désirs. L’homme libre devient alors celui qui choisit ce que tout le monde choisit.

Keating rompt cette boucle par un geste simple, il fait monter ses élèves sur leur table pour leur apprendre à “voir autrement”. Ce geste, qui semble anodin, est une révolution symbolique. Il redonne à la perception un espace de mouvement, à la pensée un point de vue propre. Dans une société où les trajectoires sont calculées d’avance, cette pédagogie poétique réintroduit l’incertitude ce désordre créateur que le monde moderne cherche à effacer.

Mais si la société du XIXᵉ siècle conditionnait la liberté par la morale et la hiérarchie, la nôtre la conditionne par le langage et la vitesse. Alessandro Baricco, dans The Game, décrit la transition de la culture profonde à la culture fluide, l’homme contemporain ne s’enracine plus dans les structures du savoir, il glisse d’une surface à l’autre. L’écran est devenu son monde, le flux sa mémoire. La liberté s’y mesure non plus à la profondeur de la pensée, mais à la rapidité du mouvement. Nous “scrollons” comme autrefois nous méditions.

Shoshana Zuboff, avec sa théorie du capitalisme de surveillance, révèle l’envers économique de cette mutation, chaque clic, chaque mot, chaque émotion devient donnée. Nos comportements, enregistrés, prédits, puis vendus, constituent le cœur d’un marché du prévisible. Ce n’est plus la censure qui menace la liberté, mais la capture du possible. L’individu reste libre de choisir, mais seulement parmi les options prévues par l’algorithme. Jean Baudrillard l’avait prophétisé dans Simulacres et simulation, nous vivons désormais dans un monde où les signes précèdent la réalité, où le choix lui-même est mis en scène. La liberté n’est plus un acte, mais une image de l’acte.

Dans Le Cercle des poètes disparus, l’école devient le théâtre de ce simulacre. Les élèves récitent des poèmes sans les habiter, obéissent à des règles qu’ils croient justes, et confondent excellence et conformité. Ce n’est qu’en réapprenant à parler non pas à réciter, mais à dire qu’ils retrouvent leur individualité. La parole poétique redevient acte politique, elle dérange, elle déplace, elle réintroduit du sens dans un monde saturé de langage.

Le droit, dans ce contexte, incarne à son tour cette ambiguïté. Hans Kelsen, dans sa Théorie pure du droit, a défini la liberté comme tout ce que la norme supérieure n’interdit pas, elle est un espace vide dans la hiérarchie juridique. Jean Carbonnier, au contraire, voyait le droit comme un langage d’ordre, fait pour stabiliser le monde, non pour le décrire dans sa vitalité. Or, à force de vouloir garantir la liberté par la norme, le droit risque de la transformer en catégorie abstraite, séparée de la vie.

Richard Thaler et Cass Sunstein, dans Nudge, ont introduit une nouvelle forme de contrôle, la manipulation douce. L’État ou les entreprises ne contraignent plus ; ils orientent. En disposant les choix de manière à provoquer certains comportements, ils font du libre arbitre un paramètre de design. Ce “paternalisme libertarien” donne à l’individu l’illusion de choisir, alors que tout a déjà été anticipé pour lui. La liberté devient ergonomique, elle épouse la forme de l’écran, la logique de l’interface.

Même le droit international, censé incarner l’autonomie des peuples, n’échappe pas à cette dérive sémantique. Le mot “autodétermination”, inscrit à l’article 1§2 de la Charte des Nations Unies, est aujourd’hui instrumentalisé pour justifier l’inverse de ce qu’il proclame. La Constitution russe de 2020 invoque la souveraineté populaire tout en niant celle des minorités, transformant le principe de liberté collective en outil de domination territoriale. Le langage juridique, comme l’algorithme, nomme la liberté pour mieux la neutraliser.

Ainsi, du mérite à l’algorithme, du droit à la donnée, la liberté s’est déplacée du terrain des actes à celui des signes. Elle ne s’exerce plus par la volonté, mais par la capacité à créer du sens dans un langage saturé. Keating, par sa parole poétique, réintroduit cette dimension perdue, il rend la langue respirable. Dire “Carpe Diem” n’est pas une injonction à profiter, mais un rappel à penser.

L’homme moderne, saturé d’informations, a perdu le silence où se forme la pensée libre. Il croit s’exprimer, mais il répercute le bruit du monde. La liberté, désormais, n’est plus seulement politique ou économique, elle devient sémantique. Être libre, c’est pouvoir inventer des mots neufs, dire autrement, faire surgir du sens là où tout semble déjà dit. Il ne s’agit plus de rompre la loi, mais de réapprendre à parler. C’est là qu’apparaît la nécessité d’une écologie du sens un effort collectif pour réintroduire du vivant dans le langage, de la respiration dans le flux, du silence dans la saturation. Car là où la parole s’uniformise, la liberté s’éteint.

Pour une écologie du libre: repenser la liberté comme transformation

Repenser la liberté, aujourd’hui, exige de quitter la vieille métaphore du droit pour adopter celle de la vie. Ce n’est plus un état à protéger, mais une énergie à maintenir. En thermodynamique, Gibbs définissait l’énergie libre comme la part d’énergie disponible pour produire un changement d’état avant que le système n’atteigne l’équilibre. Ilya Prigogine a prolongé cette idée en montrant que les systèmes vivants se tiennent loin de cet équilibre, qu’ils ne survivent que grâce à un flux permanent de désordre. La stabilité absolue serait la mort ; la vie, elle, est tension. Ainsi comprise, la liberté n’est pas absence de contraintes, mais circulation d’énergie à travers elles. Elle est ce surplus vital qui permet encore la transformation.

Camus, dans L’Homme révolté, avait déjà entrevu cette continuité entre le biologique et le moral, se révolter, c’est refuser l’inertie, maintenir le sens dans le chaos. La révolte, pour lui, n’est pas destruction, mais fidélité : elle maintient le monde dans son mouvement en refusant la clôture. Nash et Keating incarnent deux modalités de cette révolte créatrice. Le premier, par la rigueur du calcul, transforme la folie en principe d’équilibre instable ; le second, par la parole, restitue au langage sa puissance d’ébranlement. Tous deux prouvent que la liberté n’est pas un repos, mais une tension soutenue entre l’ordre et sa dérive, entre la cohérence et le vertige.

Dans cette perspective, le langage devient l’espace premier où s’exerce cette énergie libre. Alessandro Baricco, dans Les Barbares, observe que notre époque a troqué la profondeur du sens contre la fluidité du mouvement. L’homme moderne ne cherche plus à comprendre, il traverse. Le sens s’épuise dans la vitesse, comme un fleuve sans delta. Or la véritable liberté, celle qui transforme, suppose au contraire une friction, une résistance à la transparence immédiate. Il faut ralentir pour penser, comme on laisse une équation respirer avant de la résoudre.

Jean Baudrillard voyait dans cette hyperfluidité une mutation du réel, le monde ne se reflète plus, il se reproduit en boucle. Dans cet univers d’images et de simulacres, la liberté consiste à produire du vrai malgré la saturation. Ce n’est plus un droit, mais un acte esthétique, recréer de la densité là où tout devient léger, réinventer la lenteur du mot juste dans le bruit des flux. Mikhaïl Bakhtine nous donne la clé de cette résistance, la polyphonie. Une société libre, comme un roman vivant, n’existe que par la coexistence de voix contradictoires. C’est la friction du dialogue non le consensus qui maintient la vitalité du sens.

Ce principe de tension vaut aussi pour le droit. Jean Carbonnier, juriste poète, voyait dans le droit non un système figé mais un organisme adaptatif, la norme, disait-il, doit respirer comme un être vivant, tolérer ses vices de consentement, ses zones d’ombre, ses contradictions. Sans faille, le droit meurt d’asphyxie. De même qu’une espèce évolue par mutation, un ordre juridique évolue par exception. La liberté, dans ce cadre, devient analogue à la biodiversité, c’est la diversité des formes, des interprétations et des erreurs qui garantit la survie de l’ensemble.

Il faut alors penser une écologie du langage, préserver la pluralité sémantique comme on protège la diversité biologique. Chaque mot nouveau, chaque nuance sauvée, chaque silence respecté entretient la respiration du monde symbolique. Là où le vocabulaire se réduit, la pensée s’éteint ; là où la syntaxe s’appauvrit, la liberté s’effondre.

Ainsi, de Gibbs à Camus, de Baricco à Carbonnier, un même schème traverse le vivant et la culture, le monde ne tient que par ses marges d’incertitude. Être libre, c’est entretenir ces marges comme Nash préserve la faille dans son calcul, comme Keating défend la dissonance dans la parole. La liberté n’est pas l’ordre parfait, mais la vibration qui l’empêche de se figer, une respiration du sens dans le cœur du système.

En conclusion, ce texte n’est pas une théorie de plus sur la liberté, mais une tentative pour la rendre vivante, pour la ressaisir non comme un concept mais comme un rythme celui du monde quand il respire encore. De la biologie à la linguistique, des mathématiques à la poésie, tout converge vers une idée que la philosophie sociale a souvent redoutée, la liberté n’est pas un supplément moral, elle est le principe organique du réel, la tension interne qui empêche tout système biologique, symbolique ou politique de s’effondrer dans sa propre clôture.

Camus la pressentait comme révolte, Prigogine comme entropie féconde, Gödel comme incomplétude nécessaire, Baricco comme friction du sens, et Nash comme folie lucide. Tous, sous des langages différents, décrivent une même structure, le monde ne tient que par ce qu’il ne maîtrise pas. La liberté n’est donc pas un pouvoir, mais une fragilité active le lieu exact où la cohérence accepte de trembler pour continuer d’exister.

Ce tremblement, c’est ce que le rationalisme oublie et que la philosophie de Stéphane Haber, rigoureuse et critique, appelle à retrouver, la pensée comme organisme, non comme système clos. La liberté n’est plus à chercher dans les institutions, mais dans les interstices, là où la loi, le langage ou la raison se laissent traverser par la vie. Ce texte voudrait simplement lui rappeler cela non pour contredire sa rigueur, mais pour l’élargir, pour lui montrer que l’instabilité n’est pas l’ennemie du concept, mais sa respiration la plus juste.

Et si la véritable tâche de la philosophie aujourd’hui n’était plus d’ordonner le monde, mais de le laisser respirer ? Si penser librement signifiait non pas édifier une théorie supplémentaire, mais préserver la part d’incertitude qui maintient le réel en mouvement ?

Il restera toujours une marge, un battement, un intervalle, entre la loi et sa faille, entre le mot et son silence, entre la formule et l’inconnu qu’elle frôle. C’est là que se tient la liberté fragile, indémontrable, mais persistante.

Peut-être qu’un jour, quand tout aura été modélisé, il ne restera qu’un souffle celui d’un poème, d’une équation, d’un regard pour rappeler à l’homme que le désordre n’était pas son erreur, mais sa condition de vérité.