Agrandissement : Illustration 1

Agrandissement : Illustration 2

En russe, certains verbes de la deuxième conjugaison, souvent ceux en -ить (говорить, любить, смотреть), connaissent une altération du radical à la première personne du singulier. Любить devient я люблю, смотреть devient я смотрю, говорить devient я говорю. Ce glissement phonétique n’est pas anodin. La racine se modifie précisément au moment où surgit le je. C’est l’ego grammatical qui transforme la forme, qui plie la matière du mot à son intériorité. La langue semble dire que l’instant où le sujet s’affirme est aussi celui où il altère le monde qu’il nomme.

Dans la première conjugaison, читать (lire) par exemple , conjugué donne я читаю( je lis), le « je » s’intègre sans bouleverser la racine, la relation au réel demeure fluide, continue. Dans la deuxième, en revanche, le je ne peut se dire sans métamorphose. Le verbe s’infléchit pour lui faire place. Cette mutation interne pourrait symboliser une vérité anthropologique, parler à la première personne, c’est déjà se séparer un peu du monde, c’est produire une différence, une tension entre le vivant et la parole. Le langage, comme la conscience, se déforme pour exprimer le singulier.

Les deux groupes verbaux deviennent alors l’image de deux humanités, l’une, directe et linéaire, s’accorde au monde sans le modifier; l’autre, introspective et réflexive, ne peut exister qu’en se transformant. Comme si, même dans la langue, coexistaient deux manières d’être au réel, vivre sans se regarder vivre, ou se dire en se recréant.

Cette logique atteint sa plus haute intensité dans le verbe любить, aimer. L’amour, en russe, fait précisément partie de ces verbes où le je modifie la racine. Я люблю, le sujet s’affirme en changeant ce qu’il nomme. L’amour, grammaticalement, devient la forme pure de cette altération, dire qu’on aime, c’est déjà se transformer.

Ainsi, la conjugaison russe ne décrit pas seulement une action, elle met en scène la naissance du sujet. Cette observation conduit à une interrogation plus large, si une langue peut inscrire dans sa morphologie une conception du rapport entre l’être et le monde, que révèle la conjugaison de nos langues sur la nature humaine elle-même ? Le russe, par ses transformations internes, dirait-il une existence traversée, mouvante, en devenir ? Le français, par sa stabilité réfléchie, dirait-il au contraire une conscience tournée vers la mémoire, la nuance et le souvenir ?

C’est à cette question que ce développement se propose de répondre en suivant une progression tripartite, d’abord en montrant comment le verbe constitue une expérience du monde, ensuite en analysant comment la grammaire russe fait de la transformation intérieure le lieu même du “je”, enfin en observant comment le français transpose cette altération dans la conscience et la mémoire du langage.

Le verbe comme expérience du monde

Le langage n’est pas seulement un outil de communication. Il est la forme invisible par laquelle un peuple sent, pense et habite le monde. Wilhelm von Humboldt écrivait déjà que « le langage n’est pas un simple moyen de représenter la pensée, il en est la condition même ». Cette condition détermine non pas ce que nous disons, mais la manière dont nous existons à travers la parole. Chaque grammaire est une métaphysique, chaque conjugaison une petite ontologie.

Dire, c’est déjà agir. Edward Sapir l’avait formulé avec lucidité : « Le monde réel est en grande partie construit inconsciemment sur les habitudes linguistiques du groupe. » Parler, c’est découper la réalité selon des lignes invisibles que nos langues ont tracées avant nous. Benjamin Lee Whorf prolongeait ce constat : « Nous disséquons la nature suivant les lignes tracées par nos langues. » Ce que nous nommons “réel” n’est donc pas universel, il dépend de la forme grammaticale qui le reçoit.

Le verbe, plus que tout autre élément du langage, incarne cette tension entre le monde et le sujet. Il dit le mouvement, la durée, la volonté, le temps, il conjugue ce que l’homme a toujours cherché à comprendre, sa propre action dans le flux du devenir. C’est pourquoi la conjugaison, souvent perçue comme une simple mécanique scolaire, révèle en profondeur une vision du monde. Le russe et le français offrent, à cet égard, deux cosmologies distinctes. L’une traduit un être traversé, en marche, en devenir. L’autre exprime un être conscient, tourné vers la mémoire et la nuance. Deux façons de conjuguer la vie, l’une par le souffle, l’autre par le souvenir.

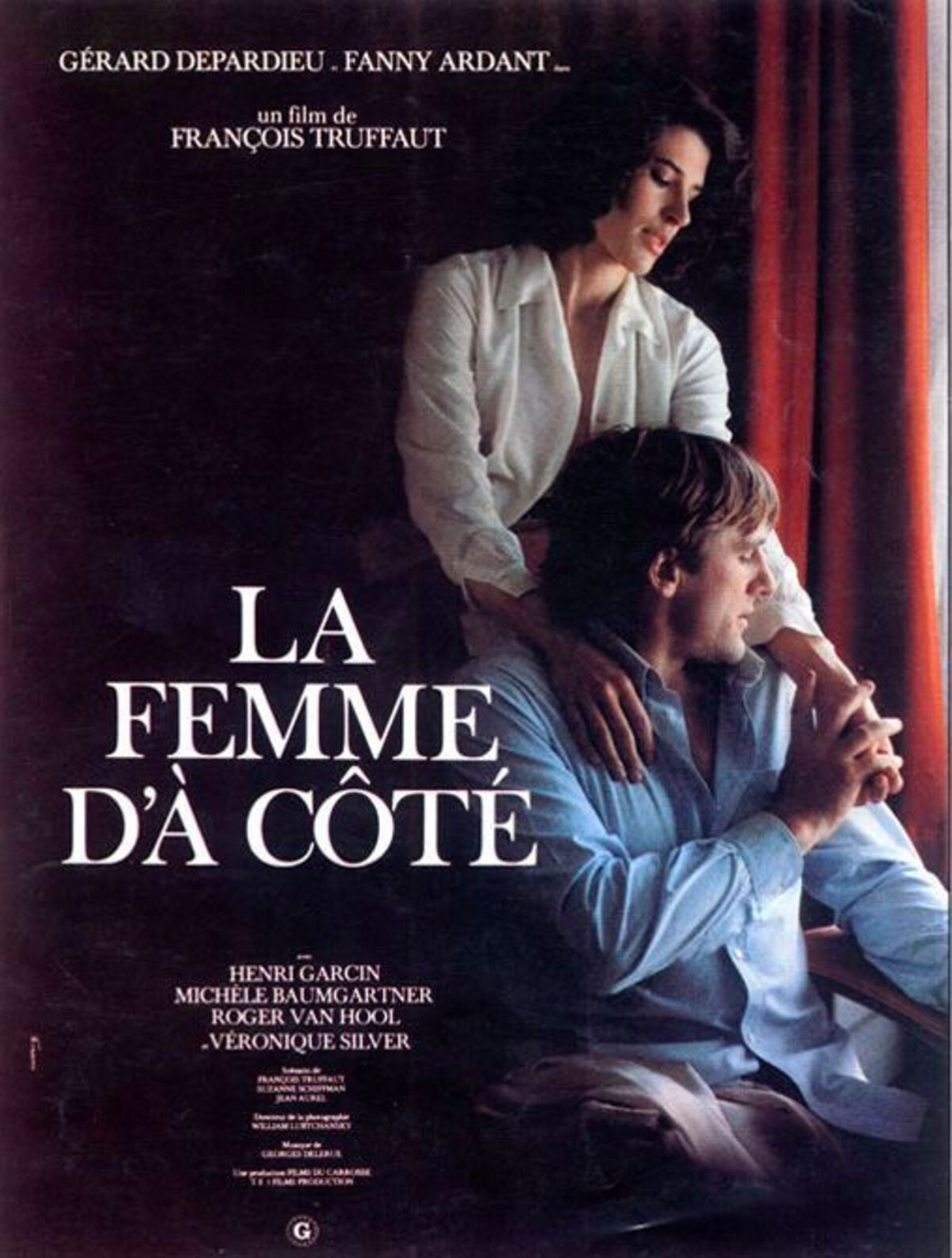

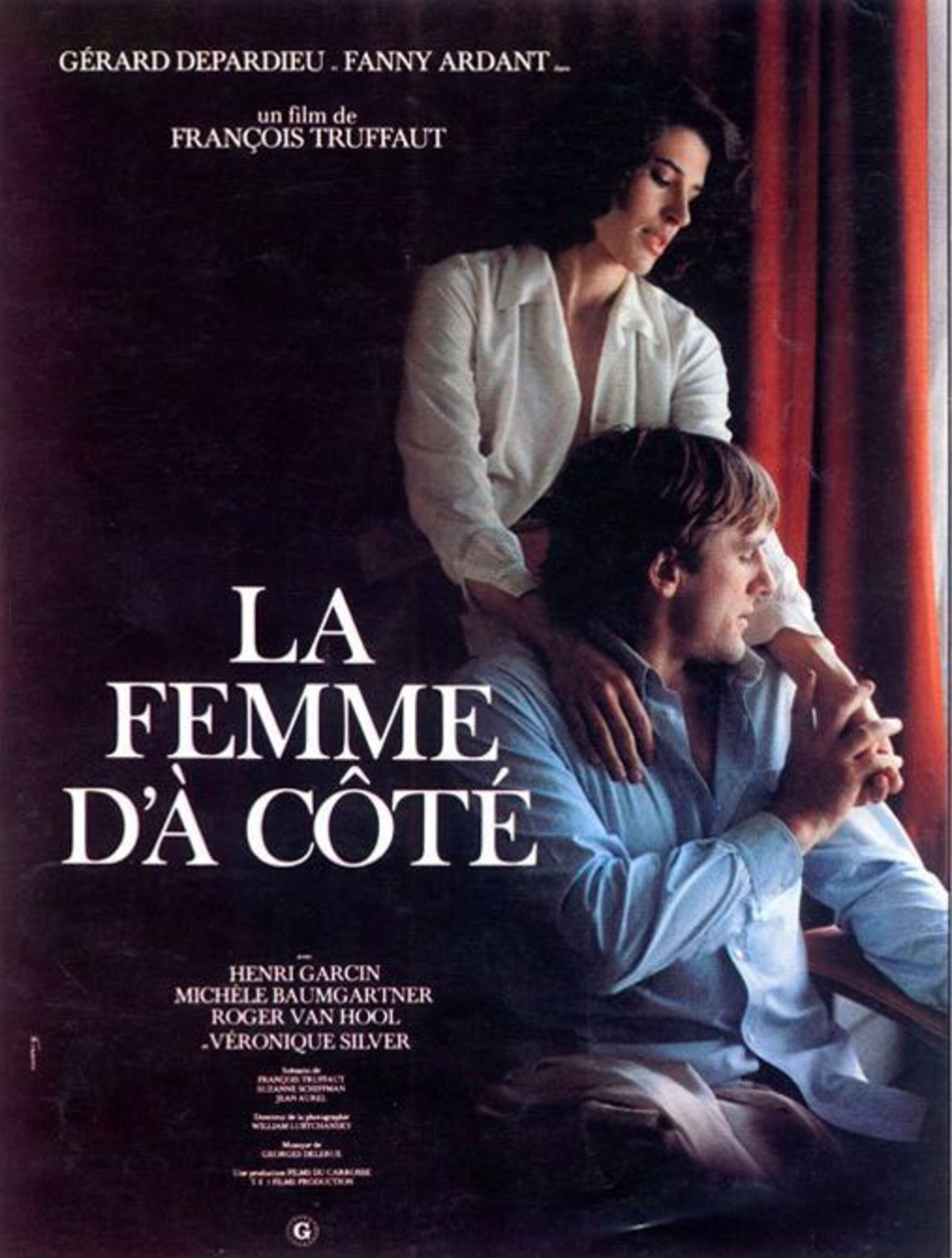

Cette différence, le cinéma la met parfois en scène mieux que la théorie. Dans Mimino de Georgiy Daneliya, un pilote géorgien venu à Moscou pour faire carrière découvre que parler une autre langue, c’est déjà se déformer. « Chez moi, là-bas, même le vent connaît mon nom. Ici, personne ne le prononce bien », confie-t-il, perdu dans la ville. Son accent, sa syntaxe, son humour se modifient au contact de la langue russe standardisée. Le « je » devient altéré, déplacé. À l’inverse, dans La Femme d’à côté de François Truffaut, l’amour se dit dans une langue où tout est souvenir et fatalité. Chaque phrase porte la trace du passé, chaque pronom réfléchi enferme le sujet dans une boucle où parler, c’est déjà revivre.

Or, parmi les langues qui ont fait de cette expérience un véritable paysage intérieur, le russe occupe une place singulière. Sa grammaire ne décrit pas, elle agit. Elle ne nomme pas, elle transforme. Le passage du neutre au personnel y devient métamorphose. C’est cette transformation du verbe et donc du « je »qu’il faut à présent observer de plus près.

Le russe : la grammaire de la transformation intérieure

En russe, la grammaire semble vibrer au rythme du monde. Dans la deuxième conjugaison, les verbes en -ить changent leur radical à la première personne, говорить devient я говорю, смотреть devient я смотрю . La racine se tord au moment même où le sujet s’affirme. Roman Jakobson, dans son étude sur les shifters, observait que « shifters are distinguished from all other constituents of the linguistic code solely by their compulsory reference to the given message ». Le « je » russe, comme le “shifter”, transforme la structure du mot pour exister. Il ne s’ajoute pas au verbe, il le modifie. C’est une métaphore saisissante de la conscience, être soi, c’est altérer la forme originelle du monde.

Le film soviétique Mimino ( Мнмнио) rejoue cette altération à l’échelle d’une vie. Plus le héros s’intègre à la ville, plus sa langue se neutralise. Il n’est plus exactement celui qui parle, ni celui qui se tait. Le langage devient le lieu même de la perte, mais aussi de la tendresse, une manière de dire qu’exister, c’est s’éloigner un peu de son propre verbe.

Le russe porte dans sa structure même l’idée de tension et de destin. Chaque verbe possède deux aspects, l’imperfectif, pour l’action en cours, et le perfectif, pour l’action achevée. Делать signifie “faire”, сделать “avoir fait”. Entre les deux, toute la condition humaine, vivre, c’est être en train de faire; mourir, c’est avoir fait. L’aspect devient philosophie, la vie est un imperfectif prolongé, un refus du point final.

Les verbes de mouvement prolongent cette métaphysique. Идти, aller en une seule direction, et ходить, aller et revenir, disent deux rapports au monde, la ligne du destin et le cercle de la répétition. Dans la première, l’homme avance vers un but. Dans la seconde, il tourne autour de lui-même. L’un incarne l’élan tragique, l’autre la routine des jours. L’humain russe est suspendu entre ces deux pôles, le pèlerin et l’enfant qui revient toujours au même endroit.

Dans Mimino , le motif du vol et du retour reflète exactement cette dualité. Le ciel et la terre deviennent les deux aspects d’un même verbe. Voler, c’est partir (идти), mais revenir, c’est survivre (ходить). Daneliya filme la conjugaison du monde, un homme en marche vers sa propre altération.

Les verbes pronominaux russes ajoutent une autre dimension. Мыться (se laver), улыбаться (sourire), бояться (avoir peur) marquent la réversibilité de l’action. Le sujet agit sur lui-même. Anna Wierzbicka a montré que « every language embodies a particular way of thinking and feeling about human life , le russe, en ajoutant -ся, fait du verbe un miroir. L’action n’est jamais pure, elle revient toujours vers celui qui la prononce.

Quant aux tournures impersonnelles comme мне холодно “il fait froid à moi” , elles déplacent le centre de gravité. Le froid n’est pas produit par le sujet, il le traverse. Cette structure, que Benveniste aurait appelée une dépersonnalisation grammaticale, dessine une philosophie de l’humilité, l’homme ne contrôle pas le monde, il en est traversé. Le russe dit moins la volonté que la résonance.

Là où le russe fait du mouvement et de la tension le cœur du verbe, le français prend un autre chemin. Il quitte le flux pour la réflexion, la vibration pour la mémoire. Si la langue russe vit dans la respiration du monde, le français, lui, vit dans la conscience qu’il en garde. C’est ce glissement du devenir vers le souvenir que la troisième partie explore.

Le français : la grammaire de la conscience et du souvenir

Le français, lui, inverse la perspective. Là où le russe conjugue le devenir, le français conjugue la conscience. Ses irrégularités les plus profondes se concentrent dans les verbes essentiels : être, avoir, aller, faire. Ce ne sont pas de simples anomalies linguistiques, mais les indices d’une vérité anthropologique, plus un verbe touche à la vie, moins il supporte la règle. L’existence, l’amour, l’action ne se plient pas à la régularité. Jean-Claude Milner le notait justement : « Toute langue est déjà une métaphysique ; elle découpe l’expérience et lui assigne ses modes d’être. »

Dans La Femme d’à côté, Truffaut en fait le drame d’un amour irrégulier. Bernard et Mathilde ne peuvent “être” normalement. Leur histoire échappe à la grammaire sociale comme à la conjugaison logique. L’amour devient un verbe impossible, dont la seule déclinaison est la contradiction, ni avec toi, ni sans toi. Cette phrase, prononcée à la fin du film, condense toute la syntaxe tragique du français, l’impossibilité d’unir le réel et le désir.

Les pronoms réfléchis prolongent cette logique. Je me souviens, je me mens, je me perds, la conscience se retourne sur elle-même. Benveniste écrivait : « C’est dans et par le langage que l’homme se constitue comme sujet. » Le « me » est l’invention de cette boucle, l’humain ne fait pas, il se fait en faisant. Le français a inscrit la psychanalyse dans sa grammaire, il sait depuis toujours que l’action se paye d’un retour.

Même la règle de l’accord du participe passé porte cette mémoire du lien. La lettre que j’ai écrite, la langue se souvient de l’objet avant l’action. La grammaire conserve la trace d’un attachement antérieur. Elle fait du passé une empreinte sur le présent. C’est une éthique de la fidélité. Dans le film de Truffaut, chaque regard, chaque mot rejoue ce principe, les amants ne peuvent ni effacer ni corriger ce qui a été dit. Le passé s’accorde encore au présent, comme un participe obstiné.

Le français pousse plus loin cette conscience du possible avec ses modes verbaux. L’indicatif affirme, le subjonctif désire, le conditionnel imagine. Entre les trois, s’étend la psychologie entière de la langue : certitude, attente, regret. Mathilde vit au subjonctif, que je t’aime, que je te fuie, tandis que Bernard parle à l’indicatif, je t’aime. Le drame naît de cette dissonance modale, le français, langue de la nuance, ne supporte pas l’absolu.

Enfin, l’inversion du sujet introduit une théâtralité discrète. « Ai-je tord », « suis-je fou », le français met en scène la conscience qui se regarde parler. La grammaire devient un petit théâtre intérieur. Dans le cinéma de Truffaut, cette inversion prend la forme d’un dialogue intérieur permanent. Le langage se regarde, s’écoute, se pèse. Le verbe n’est plus simple instrument, il devient personnage.

Ainsi se dessinent deux métaphysiques du verbe. Le russe pense l’humain dans le flux du monde, le français le pense dans la résonance de soi. Le premier est vent, le second écho. Le premier croit au devenir, le second à la mémoire. Iouri Lotman, théoricien de la sémiotique, disait : « Le langage d’une culture est un mécanisme de mémoire collective ; il organise le monde avant même de le nommer. » Le français a fait de cette organisation une discipline du sentiment, le russe une respiration de l’être.

Entre les deux langues, ce n’est pas une opposition mais une complémentarité. L’une enseigne l’humilité du mouvement, l’autre la lucidité du souvenir. L’une transforme le verbe pour dire « je », l’autre transforme le « je »pour préserver le verbe. L’une s’incline devant la vie, l’autre devant la pensée. Deux humanismes se croisent, l’un tragique et ouvert, l’autre analytique et nostalgique.

Entre я люблю et je t’aime, il n’y a pas seulement une différence sonore, mais une distance ontologique. Dans la première, l’amour se conjugue dans l’acte, il se vit. Dans la seconde, il se dépose dans la conscience. L’une est une flamme, l’autre une trace. Pourtant, les deux expriment la même vérité, parler, c’est transformer ou se souvenir d’avoir été transformé.

La conjugaison, qu’on croit simple exercice d’école, devient ainsi une preuve discrète que toute parole est un acte de métamorphose. Elle rappelle que l’humanité ne se mesure pas à la perfection de sa grammaire, mais à la manière dont elle accepte de changer en disant “je”