« Le réel n’a jamais eu besoin de preuve, jusqu’au jour où il a commencé à disparaître. »

Jean Baudrillard, L’Illusion de la fin (1992)

Baudrillard écrivait cela au moment où la mondialisation s’emballait, où les flux d’informations, d’images et de capitaux semblaient pouvoir remplacer la consistance du monde. Trente ans plus tard, sa phrase résonne avec une acuité vertigineuse, le réel se défait sous nos yeux, à la fois par la chaleur qui l’embrase et par la virtualité qui l’efface.

En ce mois d’octobre 2025, la France a connu le troisième été le plus chaud de son histoire. Les températures record ont entraîné des incendies jusque dans des zones jusque-là épargnées, tandis que les communes du sud-ouest rationnent déjà l’eau potable. Dans le même temps, l’Europe a inauguré son premier “mur immatériel anti-drones”, un dispositif électromagnétique destiné à protéger son ciel d’objets autonomes. Deux événements sans rapport apparent le climat et la technologie , mais qui dessinent un même horizon, celui d’un monde clos, surveillé, où la nature et la machine se répondent comme deux formes de surchauffe.

Le sujet de cette réflexion est précisément ce double enfermement du réel, d’un côté, la planète physique qui se venge de nos excès énergétiques; de l’autre, l’univers numérique et sécuritaire qui prétend nous en protéger tout en nous isolant davantage. Le premier mur est thermique, fait de chaleur, de sécheresses et d’effondrements écologiques; le second est immatériel, tissé d’ondes, d’écrans et de flux d’informations. Tous deux traduisent une même crise de la réalité, celle d’un monde devenu à la fois trop lourd et trop léger, trop plein et trop abstrait.

Dès lors, la question n’est plus seulement écologique ou technologique mais aussi que devient la politique dans un monde où la matière brûle et où les signes prolifèrent ? Comment gouverner, penser ou même exister entre ces deux murs qui délimitent désormais notre horizon collectif ? Et surtout, que reste-t-il de l’expérience humaine lorsque le vivant se dérègle pendant que les machines prétendent réguler nos vies ?

Pour éclairer cette mutation, il faut d’abord comprendre comment le climat est devenu la matrice invisible de toutes les autres crises, économiques, sociales, géopolitiques.

Ensuite, saisir comment la gouvernance mondiale de la dette et de la guerre transforme la planète en champ d’équilibres instables.

Enfin, observer comment les technologies de contrôle redéfinissent nos libertés sous couvert de sécurité et d’efficacité.

Ainsi, du mur thermique au mur immatériel, cette réflexion propose de retracer le déplacement du pouvoir et du réel, comment la Terre brûle, comment les sociétés se contractent et comment la technique, en prétendant sauver le monde, risque d’en achever la disparition.

Crise climatique: la matrice qui restructure tout

Agrandissement : Illustration 2

Le basculement est déjà acté, ce n’est plus seulement “le climat change”, c’est “le climat gouverne”. En 2025, l’avis de la Cour internationale de justice sur les obligations climatiques des États ne se contente pas d’ajouter une couche morale, il transforme le dérèglement climatique en enjeu de responsabilité juridique. Dans le sillage d’Ulrich Beck, le risque n’est plus seulement un effet secondaire du développement, il devient la langue structurelle du politique, celui qui détruit la biosphère ne commet plus seulement une faute éthique, mais une défaillance normative susceptible d’être jugée.

La COP30 de Belém s’ouvre sous ce poids. Le sommet n’est plus seulement un théâtre diplomatique, mais le lieu où se joue, en creux, la possibilité d’un droit climatique effectif. Polanyi nous avait appris que le XIXᵉ siècle avait désencastré l’économie de la société; nous assistons aujourd’hui à un mouvement inverse, la nature, longtemps traitée comme décor, revient comme instance structurante. Les États ne négocient plus seulement entre eux; ils négocient avec le climat comme tiers muet mais contraignant.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la “Baku–Belém Roadmap” et la proposition de Gabriel Zucman d’une taxe mondiale sur la fortune, 2 % sur les patrimoines supérieurs à 100 millions de dollars pour alimenter un fonds “pertes et dommages”. Derrière le geste technique, l’enjeu est politique, faire contribuer directement ceux dont la richesse est le plus souvent corrélée à l’empreinte carbone historique et aux chaînes de valeur mondialisées. Les arguments favorables sont évidents, justice Nord/Sud minimale, capacité de lever environ 250 milliards de dollars par an sans imposer une nouvelle cure d’austérité aux classes moyennes, signal clair contre la concurrence fiscale systémique. Les objections le sont tout autant, menace de fuite des capitaux vers les juridictions non coopératives, soupçon d’un “Big Brother fiscal” global, réticences de puissances qui ont fait de leur souveraineté fiscale une arme géopolitique. Mais le véritable enjeu, comme le dirait Nancy Fraser, est la mise à nu de l’injustice structurelle, qui paie pour quoi, et au nom de qui.

Zucman tente, contre l’abstraction spéculative, de ré-ancrer la valeur dans le monde, là où Baudrillard décrivait une richesse devenue pure circulation de signes, la taxe mondiale propose de reconnecter l’accumulation privée à un dommage public mesurable. On peut imaginer qu’à l’horizon 2035, si ce type de mécanisme s’impose, un Fonds climatique permanent, adossé à l’ONU ou à une coalition d’États, naisse comme embryon de fiscalité globale. Hypothèse, pas prophétie, mais la logique y pousse.

Dans le même mouvement, 2025 s’inscrit parmi les années les plus chaudes jamais enregistrées. Canicules, incendies, sécheresses, inondations cessent d’être des anomalies pour devenir la texture normale de nos sociétés. Les budgets publics sont rongés par les coûts assurantiels, sanitaires, agricoles. Il devient presque cohérent de projeter, toujours comme scénario, l’émergence d’un “tribunal thermique mondial” chargé d’évaluer la responsabilité des États en fonction de leurs émissions réelles et des dommages subis par d’autres. C’est cela, le climat comme condition du politique, non plus un chapitre sectoriel, mais la grammaire de fond.

Sur ce socle thermique viennent se reposer les dépendances matérielles. La “transition” énergétique reste pour l’instant un récit biface, fin annoncée des fossiles, mais nouveaux projets de GNL, prolongation des infrastructures pétrolières et gazières, sécurisation des approvisionnements. Le capitalisme ne sait toujours pas se sevrer de l’énergie bon marché qu’il a lui-même rendu impossible. La France, dans ce tableau, joue le laboratoire ambigu, investissements massifs dans le réseau RTE, pari sur un mix nucléaire–renouvelables, discours de souveraineté énergétique. Le réseau électrique devient une infrastructure démocratique au sens strict, sans lui, ni transition écologique ni continuité sociale.

À côté, l’agriculture et l’eau préfigurent les conflits à venir. Les luttes autour des méga-bassines, de l’irrigation, de la qualité de l’eau disent déjà la compétition silencieuse entre modèles agricoles, entre usages économiques, entre visions du territoire. Baricco notait que la modernité a “liquéfié” la profondeur; ici, la métaphore devient littérale, ce qui manque ou déborde, c’est l’eau. Il est raisonnable d’envisager qu’à l’horizon 2040, certains bassins hydriques pèsent comme jadis un gisement pétrolier.

Tout cela ne reste pas abstrait. Il fabrique de nouvelles lignes de fracture sociales. Les ménages mal isolés, les périphéries périurbaines dépendantes de la voiture, les territoires hyper-exposés paient le prix plein; ceux qui peuvent climatiser, se relocaliser, “verdir” leur patrimoine s’achètent des marges de confort. La culpabilité écologique devient une morale de classe : on sermonne les pauvres sur leurs “mauvais choix”, on absout les élites qui compensent leurs jets. D’où l’idée encore embryonnaire, mais politiquement féconde d’une “sécurité climatique sociale”, protéger non seulement contre la maladie ou le chômage, mais contre les effets sociaux du dérèglement environnemental. Un État social écologique, dirait-on dans un langage habermassien, où redistribution, soutenabilité et reconnaissance se recoupent.

Mais ce cadre ne reste pas national. La matrice climatique envahit la géopolitique. C’est par elle qu’on entre dans le désordre organisé.

Géopolitique, guerres et économie: le désordre organisé

Agrandissement : Illustration 3

Les conflits actuels cessent de pouvoir être lus comme des crises isolées; ils dessinent une architecture globale où se superposent luttes de ressources, fractures symboliques et recomposition des souverainetés.

La guerre en Ukraine est devenue une forme de normalité anormale, conflit de haute intensité, figé dans une temporalité longue, qui justifie un réarmement massif de l’Europe, restructure l’OTAN, réoriente les flux énergétiques et fournit un récit politique commode de la menace extérieure. À Gaza et plus largement au Moyen-Orient, la persistance de la violence, la question palestinienne, l’enchevêtrement des acteurs régionaux et internationaux alimentent une polarisation morale planétaire, ici aussi, le climat, les ressources, les corridors commerciaux et les imaginaires religieux se croisent.

Plus au sud et à l’est, au Soudan, dans la région de la mer Rouge, au Sahel, se dessinent des zones de friction permanentes, routes maritimes vulnérables, États effondrés, acteurs armés privés, instrumentalisation des milices, premières expérimentations d’IA militaires. Hardt et Negri avaient théorisé un Empire sans centre; Baudrillard, lui, parlait d’une guerre devenue flux médiatique. Nous y sommes, conflit distribué, continuel, où la frontière entre opérations militaires, sécurité privée, cyber-attaques et blocages logistiques devient poreuse. On peut imaginer sans souhaiter qu’à l’horizon 2030, une part croissante de ces opérations soit déléguée à des systèmes automatisés, les humains devenant paramètres d’un calcul stratégiques sous contraintes énergétiques et thermiques.

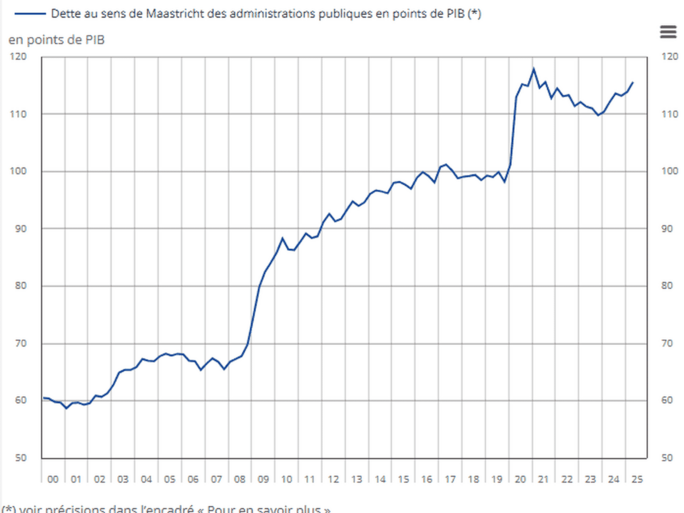

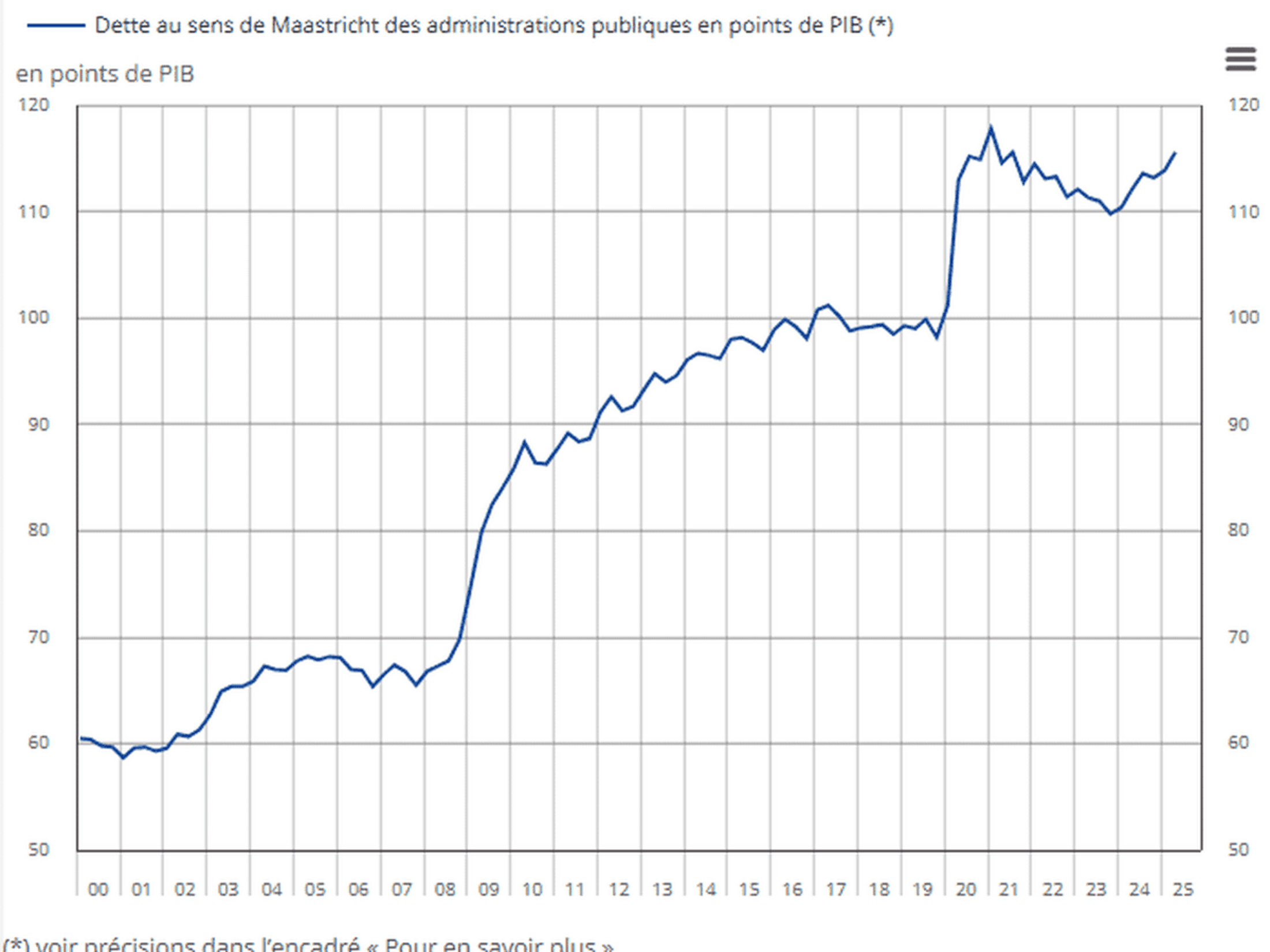

Dans ce paysage, les économies nationales se tendent. Le cas français est exemplaire, dette publique autour de 3 400 milliards d’euros, soit approximativement 115 % du PIB, déficit encore au-dessus des critères européens, injonctions à la rigueur budgétaire. Le budget 2026 prévoit autour de 31 milliards d’euros d’ajustements combinés, entre coupes et nouvelles recettes. Les choix ne sont pas neutres, défense, ordre public, crédibilité financière restent sanctuarisés; services publics du quotidien, politiques sociales, transition écologique concrète sont priés de “faire mieux avec moins”.

Foucault verrait là un cas d’école de gouvernementalité par la dette, au nom de la “nécessité”, on fabrique un sujet collectif coupable, sommé de se corriger. La dette n’est plus seulement une donnée comptable, c’est un opérateur moral, on vit “au-dessus de nos moyens”, il faut accepter sacrifices et discipline. Fraser y lirait une crise de la reproduction sociale, l’ensemble des conditions qui rendent la vie vivable (soins, éducation, temps, solidarité) est comprimé pour préserver les logiques d’accumulation.

Les protestations qui se multiplient grèves dans la santé, l’éducation, les transports, mobilisations syndicales et associatives ne sont pas des “corporatismes” dispersés; elles sont la traduction concrète d’un arbitrage biaisé, quand il s’agit de couper, on regarde d’abord du côté des plus exposés. Dans ce contexte, l’“austérité verte” devient un alibi, on enveloppe des politiques d’ajustement budgétaire dans un langage de transition responsable et de sobriété nécessaire, tout en évitant soigneusement une remise à plat sérieuse des rentes, des niches, des patrimoines les plus élevés. On peut prévoir, là encore à titre d’hypothèse, l’émergence de dispositifs comme une monnaie carbone personnelle, rationner la consommation au nom de la planète, mais sans toucher frontalement à la structure des inégalités.

Sur le terrain, cela se voit, services publics en apnée, délais judiciaires délirants, lits fermés à l’hôpital, enseignants épuisés, collectivités locales étranglées. L’impression diffuse que “l’État ne tient plus sa promesse” nourrit la peur du déclassement, surtout chez les jeunes et les classes moyennes inférieures. Dans cet espace, les forces d’extrême droite prospèrent en captant une colère réelle avec une explication fausse, ce ne serait ni le climat, ni la dette, ni la structure du capital, mais “l’Europe”, “les assistés”, “les étrangers”.

Pris ensemble, climat, guerres, dette et ressentiment fabriquent un paysage où le pouvoir politique perd prise sur les causes profondes et se replie sur ce qu’il peut encore maîtriser, les frontières, les flux, les informations, les corps. C’est là qu’apparaît le mur immatériel.

Technologies, droits et récits: le mur immatériel

Agrandissement : Illustration 4

Le mur n’est plus seulement celui qu’on construit en béton. Il est aussi électromagnétique, algorithmique, narratif.

L’expérimentation d’un “mur immatériel” anti-drones un réseau de dispositifs capables de détecter, brouiller, neutraliser des drones autonomes symbolise cette mutation : la sécurité se déplace vers des couches invisibles, techniques, inaccessibles au citoyen. Nous vivons sous une bulle protectrice supposée, sans toujours connaître ni contrôler ses paramètres. C’est une militarisation discrète de l’espace civil.

En parallèle, l’AI Act européen et les positions de la CNIL encadrent l’intelligence artificielle, les systèmes de notation, le marquage des contenus générés, la lutte contre les deepfakes. Sur le papier, c’est un effort salutaire de limiter les abus d’un capitalisme de la donnée. Dans la logique de Deleuze, toutefois, nous glissons plus profondément dans des sociétés de contrôle, pas forcément plus autoritaires au sens spectaculaire, mais plus continues dans la capture, la mesure, l’anticipation des comportements.

D’où l’idée d’une “écologie du vrai”, si l’on accepte que l’attention humaine, la confiance informationnelle, la capacité de délibération sont des ressources finies, alors leur destruction massive par le complotisme industriel, la désinformation politique ou les flux publicitaires devrait être pensée comme une pollution. On peut imaginer toujours comme scénario qu’à l’horizon 2040, se posent explicitement des questions de taxation ou de limitation des contenus les plus toxiques cognitivement. Baudrillard dirait qu’on a remplacé la vérité par la sécurité; la question devient, de quoi, exactement, nous protège-t-on, et qui définit le seuil de toxicité ?

Ce mur immatériel ne se limite pas à la circulation des images, il se déploie sur les corps étrangers. L’accord migratoire “one in / one out” entre la France et le Royaume-Uni, les dispositifs renforcés de surveillance aux frontières, les centres de rétention saturés s’articulent avec des outils numériques, scoring implicite des profils, croisement de fichiers, accélération des expulsions. On retrouve ici, dans une version mise à jour, la biopolitique foucaldienne, gouvernement des vies par la gestion des flux, où l’étranger devient une variable à optimiser.

C’est là qu’entre Shein comme symptôme extrême. Plateforme de fast-fashion algorithmique, capable de produire à une vitesse sidérante des vêtements copiés, adaptés, livrés, déjà emblématique d’un système où la valeur est calculée en clics plus qu’en travail. Lorsqu’émergent des scandales et enquêtes autour de produits assimilables à des “poupées réalistes” pouvant nourrir des usages pédocriminels, on touche au point de rupture, l’économie numérique n’est plus seulement indifférente à la morale, elle héberge potentiellement sa négation la plus radicale. Dans la perspective d’Achille Mbembe, c’est une forme douce de nécropolitique, laisser prospérer des objets qui organisent la disponibilité des corps (réels ou simulés) les plus vulnérables. On peut alors envisager par nécessité plus que par vertu l’émergence d’un Interpol éthique numérique chargé de traquer ces flux, sans garantie que l’outil ne soit pas lui-même capté par d’autres intérêts.

En bout de chaîne, la crise est aussi démocratique. La frontière entre droite et extrême droite se trouble, le centre s’érode, la gauche se fragmente. Les colères écologiques, salariales, identitaires, territoriales coexistent sans toujours converger, mais le potentiel de recomposition est là. Dans le même temps, le référendum permanent diffus s’installe, sondages, tendances, réactions, analyses de données en flux tendu informent la décision politique, parfois plus que les échéances électorales formelles. Baudrillard l’avait anticipé en décrivant la disparition du sens du vote dans la circulation des signes; Baricco le confirme en montrant comment le scroll remplace la délibération.

Poussé à l’extrême, ce mouvement pourrait conduire c’est une prospective, pas une promesse à une forme de “Parlement algorithmique”, un système où les lois seraient ajustées en continu à partir de retours numériques, de métriques d’“acceptabilité”, de signaux sociaux captés en temps réel. Illusion ultime de participation, risque maximal de manipulation.

Dans ce paysage, le mur immatériel n’est pas seulement sécuritaire ou numérique, c’est la somme des dispositifs par lesquels on tente de stabiliser un réel qui se défait sous la pression conjointe du climat, de la dette, des inégalités, des guerres, des technologies.

En conclusion, nous sommes entrés dans un temps où la planète ne dialogue plus avec nous, elle nous répond. Le mur thermique s’est dressé d’abord, invisible puis brutal, incendies, tempêtes, épuisement des sols, villes étouffantes. Sous ce mur, les sociétés se sont tendues, comme si la chaleur du monde avait fait fondre la cohésion du lien social. L’humanité ne gouverne plus la Terre, elle négocie sa place dans une écologie qui la juge.

En miroir, s’est construit le mur immatériel, mur de données, de surveillance, d’images et de récits. Face à la peur du dérèglement, les États se replient sur la technique, filtrer, modéliser, prévenir, contrôler. Ce mur n’a pas de béton, mais il enferme tout autant, il protège en isolant, il rassure en enfermant. Ce qui devait être un outil devient atmosphère, et l’air numérique où nous respirons désormais n’a plus d’oxygène symbolique.

Entre ces deux murs l’un brûlant, l’autre spectral le réel se contracte. L’expérience du monde se réduit à ce que l’on peut mesurer ou calculer, alors que ce qui fait monde, justement, échappe à la mesure. La crise n’est pas seulement climatique ni politique, elle est ontologique. Nous ne savons plus où situer notre existence entre la chaleur du corps et la froideur des algorithmes.

Baudrillard dirait que nous habitons des simulacres énergétiques; Baricco, que nous avons troqué la profondeur pour la vitesse. Pourtant, malgré la désorientation, subsiste la possibilité d’une recomposition. Car même derrière les murs, quelque chose continue de battre, un reste de sens, une exigence d’habiter le monde autrement que comme un flux.

Si tout semble clos, c’est peut-être parce que nous avons oublié que la surface elle-même peut redevenir un lieu d’inscription. Il ne s’agit plus de “sauver la nature” ou de “réguler la technologie”, mais de réapprendre à écrire dans le réel, inventer une politique du rythme, du soin et du temps. La crise actuelle ne sera pas résolue par un surcroît de puissance, mais par un changement d’échelle sensible.

Ralentir ne signifie pas fuir. C’est revenir au geste de penser avant de produire, de comprendre avant de mesurer. Entre le mur thermique et le mur immatériel, il reste un mince interstice, celui du souffle, de la relation, de la lenteur. Là se joue sans doute la tâche la plus urgente, non pas reconstruire un monde nouveau, mais retrouver la texture du monde.

Sources:

Avis climatique de la CIJ et COP30 de Belém (2025)

- CIJ, “Request for Advisory Opinion on Climate Obligations” (mars 2024, Vanuatu initiative)

https://www.icj-cij.org/case/182

- COP30 de Belém (Brésil, 2025), présentation officielle

https://unfccc.int/cop30

“Baku–Belém Roadmap” et fiscalité mondiale

- Sommet Climat de Bakou (COP29) : communiqué ONU Climat

https://unfccc.int/cop29

- Initiative de Gabriel Zucman sur la taxe mondiale des ultra-riches (2025)

https://www.lemonde.fr/economie/article/2025/06/21/taxe-mondiale-sur-les-ultra-riches-le-projet-zucman-gagne-du-terrain_6232581_3234.html

https://www.theguardian.com/world/2025/jun/22/global-wealth-tax-proposal-lula-macron-zucman

Canicule, incendies et sécheresses 2025

- Météo-France : bilan climatologique été 2025

https://meteofrance.com/actualites-et-dossiers/actualites/ete-2025-record-de-chaleur

- France Info, “Restrictions d’eau dans 80 départements” (août 2025)

https://www.francetvinfo.fr/meteo/canicule/restrictions-eau-ete-2025.html

Crise de l’eau et méga-bassines

- Le Monde, “Les mégabassines, symbole d’une guerre de l’eau”

https://www.lemonde.fr/planete/article/2025/03/12/les-megabassines-symbole-d-une-guerre-de-l-eau_6217923_3244.html

Ukraine, guerre prolongée et économie militarisée

- Le Monde Diplomatique, “L’Europe s’installe dans la guerre longue”

https://www.monde-diplomatique.fr/2025/04/UKRAINE_GUERRE_LONGUE

Conflit Israël–Gaza / tensions au Moyen-Orient

- Courrier International, “2025, le Moyen-Orient au bord de la recomposition”

https://www.courrierinternational.com/article/monde-proche-orient-nouvel-equilibre-2025

Soudan, mer Rouge, Sahel

- ONU Info, “Crise régionale du Soudan et routes maritimes en danger”

https://news.un.org/fr/story/2025/02/1143821

Budget 2026 et dette française

- Bercy, Projet de loi de finances 2026 (Ministère de l’Économie et des Finances)

https://www.economie.gouv.fr/loi-de-finances-2026

- Le Monde, “Dette, déficit, coupes : le gouvernement marche sur un fil”

https://www.lemonde.fr/economie/article/2025/09/30/budget-2026-les-coupes-sans-reformes_6259845_3234.html

- AFP, “Dette publique française à 3 394 milliards d’euros au 2e trimestre 2025”

https://www.bfmtv.com/economie/macro-economie/dette-publique-francaise-a-3394-milliards-au-2e-trimestre-2025_AN-20250919

Protestations sociales

- Libération, “Grèves dans la santé, l’éducation et les transports : la rentrée sous tension”

https://www.liberation.fr/societe/greves-sante-education-transports-rentree-2025

Mur immatériel anti-drones (été 2025)

- France Info, “L’Europe expérimente un bouclier anti-drones électromagnétique”

https://www.francetvinfo.fr/europe/mur-anti-drones-europe-2025.html

AI Act européen & CNIL, régulation des IA

- Commission européenne, “Artificial Intelligence Act” (texte final adopté 2024)

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai

- CNIL, “L’intelligence artificielle au prisme de la protection des données”

https://www.cnil.fr/fr/intelligence-artificielle

Accord migratoire France–Royaume-Uni “one in, one out”

- BBC / France 24, “France–UK deal: new migrant quota sparks controversy”

https://www.france24.com/en/europe/20250310-france-uk-migration-quota-one-in-one-out

Algorithmes de tri migratoire

- Amnesty International, “Automating Exclusion: EU Migration Algorithms”

https://www.amnesty.org/en/documents/eur01/7145/2024/en/

Affaire Shein et “poupées”

- The Guardian, “Shein under investigation over child-like sex dolls and unsafe imports” (septembre 2025)

https://www.theguardian.com/world/2025/sep/03/shein-sex-dolls-investigation

- France Info, “Enquête européenne sur Shein après la découverte de produits illégaux”

https://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/shein-enquete-europeenne-2025.html