Agrandissement : Illustration 1

La mort, écrit Ibn Khaldoun dans la Muqaddima, n’est pas une annihilation, mais un passage, le monde se renouvelle par la disparition de ceux qui le portaient.

Cette phrase ne relève pas seulement de la sagesse spirituelle, c’est une loi du monde vivant. Ibn Khaldoun y voit un principe de régénération universel, une respiration collective où chaque fin nourrit un recommencement. La mort n’est donc pas une négation de la vie, mais sa condition d’équilibre. Car, au fond, la matière qui se transforme, dans le cas de la mort, c’est surtout qu’on devient un bon engrais, retour à la terre, au cycle des échanges chimiques, à cette économie secrète du vivant où rien ne se perd, tout se décompose, tout se réinvente.

Mais si la physique de Lavoisier confirme cette circulation infinie, notre conscience, elle, s’y refuse. Nous savons que la matière se recycle, mais nous voulons échapper au destin biologique. Nous inventons des rituels, des prothèses, des enfants, des algorithmes, des promesses d’immortalité. Nous repoussons la fin au lieu de la comprendre. C’est de ce déséquilibre que naît l’injustice moderne, celle d’une humanité qui nie la mort tout en l’administrant.

Ainsi, une question demeure, comment réapprendre à mourir avec justesse ? Comment comprendre la mort, non comme une chute ou un échec, mais comme un passage où se rejoue l’équilibre du monde ?

Pour y répondre, il faudra d’abord repenser la mort elle-même, non comme disparition, mais comme erreur de perspective où la matière continue à vivre sous d’autres formes ;

puis interroger notre besoin de continuité, cette reproduction du manque qui pousse l’homme à engendrer pour conjurer la fin ;

enfin, chercher au-delà du visible les conditions d’une justice du passage, où le mourir redevient un acte cosmique, politique et moral à la fois.

L’illusion de la fin: la mort comme erreur de perspective

Il y a, dans chaque respiration, la préfiguration d’un effacement. Lavoisier l’avait compris avant la philosophie, rien ne meurt, tout se transforme. La matière ne disparaît pas; elle change d’état, se redistribue dans d’autres formes. La mort n’est donc pas une fin mais une translation, une variation dans l’équation générale de la vie. L’énergie se réorganise, la mémoire de la matière persiste; seule notre conscience, éprise de durée, refuse de s’y résoudre. Nous avons pris l’habitude de considérer la mort comme un point final, alors qu’elle n’est qu’un passage d’une ligne à une autre, un basculement d’équilibre. La physique, sans le savoir, porte en elle une morale, si tout se conserve, alors rien n’est jamais entièrement perdu. La loi de Lavoisier devient une loi spirituelle; elle relie l’humain au cosmos, la tombe au cycle de la photosynthèse, le corps à la planète qu’il nourrit. Repenser la mort à cette échelle, c’est comprendre qu’elle n’appartient ni aux médecins ni aux prêtres, c’est un fait social total, où la science, le droit et le soin devraient dialoguer au lieu de s’ignorer.

Mais notre époque préfère les illusions. Là où les anciens observaient le retour des saisons, nous cherchons des échappatoires. Weininger, à la veille de sa mort volontaire, croyait purifier son âme en l’arrachant à la chair. Komitas, lui, ne s’est pas tué, il s’est éteint lentement, survivant au génocide arménien dans un mutisme devenu sa tombe. Deux figures d’un même refus, celui de se laisser traverser par la fin. L’un cherche l’absolu par la négation; l’autre, la paix par le silence. Dans Le Secret, la mort n’est plus physique; elle est celle des mots, des non-dits qui étouffent les descendants. Ce film rappelle que nous portons toujours les morts des autres en nous, comme des fichiers corrompus que le langage tente de réparer. Et c’est bien cela que notre société moderne dissimule sous ses écrans, les morts invisibles, les effacés, les épuisés. Le burn-out, la solitude, la perte de sens sont des formes contemporaines de décès, mais administrées à distance, sans rituel, sans reconnaissance. Une société sans spiritualité fabrique des vivants qui ne savent plus mourir.

Dans cette perspective, la question de l’euthanasie prend une dimension nouvelle. Rendre à chacun la maîtrise de sa fin, c’est restituer une part d’équité dans un monde qui décide de tout, sauf du dernier souffle. Le débat autour de la loi Claeys-Leonetti, du rapport Sicard et du droit de mourir dans la dignité n’est pas seulement médical, il interroge la souveraineté intime. Gilles Vernet, dans Maman mourra un jour, montre que la mort peut être un acte de justesse, une manière de rétablir l’équilibre du lien, d’aimer jusqu’à la limite sans prolonger inutilement la souffrance. Pourtant, la mort d’un parent ouvre un vide que nul savoir ne comble. Elle supprime ce matelas symbolique sur lequel reposait notre perception du monde. Après elle, le réel devient nu, sans repère, sans amortisseur. C’est là que se découvre la vérité de la perte, non dans la douleur, mais dans la lucidité de la continuité. Mourir, ou voir mourir, c’est restituer ce qu’on avait reçu. L’amour, au bout du compte, n’est juste que s’il accepte sa propre fin.

Faire du soin de la fin de vie un bien commun serait alors un acte politique. Il ne s’agit pas de normaliser la mort, encore moins de la provoquer, mais de la replacer dans la citoyenneté. Tant que mourir restera un privilège hospitalier, sous anesthésie morale et sociale, nous continuerons à confondre disparition et injustice. La mort n’est pas un scandale; c’est un équilibre. La nier, c’est rompre la chaîne du vivant; l’accueillir, c’est rendre à la matière la place qu’on lui a empruntée.

Et pourtant, si la mort demeure l’horizon inévitable, l’humanité n’a jamais cessé de chercher à la contourner. Refusant de disparaître, elle a inventé la mémoire, l’art, la technique et surtout, la descendance. Chaque naissance est une réponse instinctive au vertige de la fin, une tentative de rattraper la fuite du temps. Faire un enfant, c’est prolonger sa propre respiration dans un autre corps, déléguer la survie à un futur que l’on ne verra pas. C’est à ce point de jonction entre l’amour, la peur et la continuité que commence une autre équation, celle de la reproduction du manque, ce réflexe ancestral qui cherche à conjurer la mort par la vie.

La reproduction du manque: faire des enfants pour conjurer la fin

Chaque naissance, depuis l’aube de l’humanité, est une réponse au vertige de disparaître. Dans les premières civilisations, engendrer, c’était conjurer la mort, prolonger le fil de la tribu, tisser dans la chair une résistance à l’effacement. L’enfant n’était pas un projet, mais une preuve que le monde pouvait continuer malgré la disparition des siens. Dans la glaise de la mémoire collective, la procréation avait quelque chose d’un acte sacré, un transfert de souffle, un geste de foi dans la survie de l’espèce. L’humain, en donnant la vie, se donnait l’illusion d’un sursis. Chaque naissance était une victoire contre l’entropie.

Mais l’instinct de perpétuation, en se rationalisant, s’est transformé en mythe biologique. Reproduire n’est plus un acte de foi, c’est une variable démographique. Pourtant, dans nos corps demeure la même mémoire, celle d’un animal qui redoute la disparition de sa trace. Engendrer, c’est confier au futur la tâche de nous survivre, et dans ce geste se dissimule la plus primitive des prières, que quelque chose, de nous, continue.

Or, ce réflexe s’est heurté à un paradoxe proprement moderne, enfanter dans un monde qu’on sait fini. Jamais la conscience de la fragilité de la Terre n’a été si vive, et pourtant jamais la pulsion de vie n’a cherché avec tant d’obstination à se multiplier. L’humanité, même lucide sur sa fin, trouve toujours des échappatoires. Elle se rêve immortelle à travers le transhumanisme, prolongeant artificiellement les corps; elle transporte son instinct de survie vers le ciel, dans la conquête spatiale, elle se copie, enfin, dans la numérisation du vivant, comme si la mémoire pouvait remplacer la présence. Dans le même temps, les avancées médicales et génétiques ont bouleversé l’ordre du miracle, l’édition du génome par CRISPR, la sélection embryonnaire, les premiers embryons synthétiques autant de preuves que l’homme veut créer la vie à son image, maîtrisée, corrigée, calculée. L’“enfant sur mesure” n’est plus une fiction; il devient un projet technique, où la vulnérabilité naturelle fait figure d’erreur de conception. Et pourtant, cette technicisation du vivant, en cherchant à abolir la mort, ne fait que la réinventer autrement, sous forme de contrôle, de peur de l’imperfection, de rejet du hasard. Refuser la limite, c’est lui donner une autre forme.

Cette peur de la fin n’est pas nouvelle. Les sociétés anciennes l’avaient apprivoisée par les rites de passage. Chaque transformation la naissance, la puberté, le mariage, la vieillesse impliquait une mort symbolique, on mourait à soi pour renaître autrement. Ces petites morts permettaient à la communauté d’accepter la grande, celle du corps. Le monde moderne, en abolissant ces seuils, a créé des identités suspendues, plus tout à fait enfants, plus vraiment adultes, toujours en devenir. Les religions, elles, ont parfois dévoyé cette sagesse, imposant la mort rituelle non pour accompagner la nature, mais pour la dompter, contrôler la peur du mystère, canaliser le désordre vital. Entre la nature qui enseigne le passage et les institutions qui le figent, l’humain a perdu l’art de renaître.

De cette perte découle un transfert du deuil dans la filiation. L’enfant devient le dépositaire des morts antérieurs, il hérite des silences, des fautes, des espoirs inachevés. Dans chaque lignée se cachent des fantômes familiaux que la parole n’a pas délivrés. Dans Maman mourra un jour, Gilles Vernet montre avec justesse que l’amour parental est aussi une école du renoncement, l’enfant apprend que la mère mourra, et la mère, qu’elle doit un jour s’effacer pour que son enfant vive. Aimer, c’est préparer la séparation. Et dans Le cercle des poètes disparus, le professeur Keating rappelle à ses élèves que la transmission n’est pas un moyen de se reproduire, mais un acte de souffle, transmettre la vie par la parole, non par la chair, enseigner le courage d’exister et la grâce de disparaître.

Mais notre monde, sans rites ni lenteur, a inventé une autre forme de disparition, la mort sociale. Être effacé du langage commun, ignoré, ghosté, rendu transparent, c’est mourir sans tombe ni cérémonie. Cette mort silencieuse frappe ceux qu’on ne regarde plus, qu’on ne nomme plus, les vieux isolés, les exclus, les invisibles. Elle révèle une société qui a aboli les rituels de reconnaissance et qui, faute de cérémonies, transforme la disparition en oubli.

Face à cela, il faudrait réapprendre la grammaire du recommencement. La vie n’est pas une ligne, mais une série convergente, chaque génération dépend de la précédente et la dépasse un peu. Comme dans une équation récurrente, le futur incorpore le passé sans jamais le répéter. Plus on refuse la fin, plus on crée du désordre émotionnel, nier la mort, c’est épuiser la naissance. Aimer, au fond, consiste à différer la fin sans la nier à maintenir ce fragile équilibre entre durée et détachement.

C’est ici que la littérature du siècle dernier, souvent citée, montre ses limites. Camus voyait dans la mort la mesure de l’absurde, et Dostoïevski en faisait le lieu du rachat par la faute. Leur époque cherchait encore le sens ou la rédemption. La nôtre, saturée d’éternité numérique et d’immortalité simulée, cherche autre chose, le tempo juste, l’art de mourir à temps dans un monde qui ne sait plus s’arrêter. Le défi moderne n’est plus de supporter la vie, mais de savoir quand s’effacer.

Ainsi, la reproduction n’est pas seulement biologique; elle est métaphysique. Nous faisons des enfants pour retarder la mort, comme nous écrivons pour différer le silence. Mais tant que nous n’aurons pas réintégré la fin dans la définition du vivant, nous continuerons à multiplier les naissances comme on accumule les données, par peur du vide.

Même lorsqu’il se perpétue, l’humain ne se console pas. Ni l’enfant, ni l’œuvre, ni la mémoire n’effacent le vertige de disparaître. Car ce n’est pas seulement la chair qui meurt, c’est le regard qu’on laisse derrière soi, la trace qui se dilue dans la matière. Si la reproduction prolonge la vie, elle ne la justifie pas. Il reste alors à comprendre ce que devient la conscience lorsque le corps se défait, à penser la mort non plus comme un arrêt mais comme une continuité du champ, une migration d’énergie, de mémoire, de vibration. C’est là que s’ouvre le dernier seuil, celui d’une justice du passage, où la mort n’appartient plus ni à la biologie ni à la théologie, mais à l’équilibre du monde lui-même.

Au-delà du visible: vers une justice du passage

Au-delà de la matière, il reste la trace invisible, ce que l’on ne peut plus toucher, mais que le monde continue de ressentir. Certaines présences, même mortes, rayonnent encore. Clara-Doïna Schmelck, par la densité de ses mots et la justesse de sa pensée, appartient à cette catégorie, sa voix, son timbre intellectuel, persistent comme des ondes dans la mémoire collective. Ce n’est pas une survivance religieuse, mais une persistence énergétique. La parole se propage comme la lumière, elle continue d’éclairer après la disparition de la source.

La physique du rayonnement nous offre une métaphore du spirituel, chaque pensée, chaque geste, se diffuse en ondes, modifie imperceptiblement le champ du réel. Lavoisier l’avait énoncé pour la matière, rien ne se perd, tout se transforme. Peut-être la conscience obéit-elle à la même loi, elle ne s’anéantit pas, elle change de forme, se déploie dans d’autres corps, d’autres consciences. La mort devient alors non pas un arrêt, mais une translation.

Dans cette perspective, notre époque crée de nouvelles formes d’au-delà, les traces numériques. Nos messages, nos images, nos voix enregistrées prolongent nos identités au-delà du corps. Les plateformes inventent des avatars capables de parler à nos proches après notre disparition; les Èves numériques simulacres de présence féminine ( IA de compagnies, présentatrices lissées, figurines féminines politiques, etc), figures posthumaines programmées pour rassurer les vivants. Ces Èves ne reproduisent pas la mort, elles la neutralisent. Elles transforment le deuil en service interactif, abolissant la séparation entre vie et représentation.

C’est ici que Jean Baudrillard devient essentiel, dans Simulacres et simulation, il écrivait que “le réel ne disparaît pas, il se reproduit en plus réel que le réel.” Ces Èves numériques illustrent cette hyper-réalité, elles ne remplacent pas la défunte, elles surenchérissent sa présence. Le deuil devient consommable. On ne perd plus; on met à jour. Et pourtant, cette résurrection artificielle ne guérit rien, elle crée une seconde mort, celle du silence impossible.

Alessandro Baricco, dans Les barbares, voyait déjà venir ce déplacement du sens, “Nous avons appris à ne pas descendre en profondeur, mais à rester à la surface pour survivre.” Le numérique fait de la mort une surface lisse, scrollable; il permet de la regarder sans la traverser. Nous remplaçons l’intensité par la continuité, l’absence par la connexion. C’est la négation du passage, le refus de descendre.

Face à ce refus, il faut redécouvrir une poétique de la disparition. La mort juste est celle qui laisse le monde respirer. Dans une époque saturée de traces, choisir de s’effacer devient un acte éthique, l’humilité comme forme d’écologie. Mourir, c’est libérer de la place. La beauté du vide, cette douceur de la fin sans spectacle, est le contraire du narcissisme contemporain. Contre le culte du carpe diemdévoyé ce “vivre à fond” devenu slogan de consommation il faut défendre une autre sagesse, non pas consommer la vie, mais apprendre à la rendre.

Cette sobriété rejoint l’écologie funéraire, forêts-mémoires, compost humain, urnes végétales, rituels simples qui rendent la mort à la Terre. Mourir avec elle, non contre elle, transformer le corps en humus plutôt qu’en relique. Ce retour au cycle ferme la boucle ouverte par Lavoisier, la conscience se transforme en mémoire, la matière en engrais, et la mort en équilibre.

Mais survivre ne consiste pas à se perpétuer, plutôt à résonner avec justesse. Répondre au lieu de remplacer, telle est la forme la plus humble de l’éternité. Chaque génération n’a pas à occuper l’espace des précédentes, mais à en prolonger la vibration. La véritable transmission n’est pas biologique, elle passe par la création, la pensée, l’amour. Créer, c’est continuer sans envahir; aimer, c’est persister sans posséder.

De là naît ce que l’on pourrait appeler la justice du vivant, ne pas prolonger la vie à tout prix, mais la rendre plus vraie à chaque passage. Une société juste serait celle qui accepte la mort comme partie prenante de la vie, non comme son échec. Dans un monde marqué par les pandémies, les guerres et les catastrophes, cette justice passe par une éthique collective du deuil, reconnaître la valeur politique de la perte, redonner sens à la cérémonie, au silence partagé.

Car si tout se transforme, encore faut-il savoir comment rendre. La mort n’est pas une défaite; elle est la restitution du souffle au monde. Elle nous rappelle, comme l’écrivait Baricco, que “ce qui meurt ne meurt pas tant qu’on sait écouter ce qu’il a laissé dans l’air.” Mourir, c’est rendre la parole au vent, redonner à la lumière sa transparence. Dans cette dernière équation, la vie retrouve sa cohérence, rien n’est perdu, tout se transmet par l’énergie, par la mémoire, par l’amour.

Pour conclure, revenir à Ibn Khaldoun, c’est comprendre que la mort n’est pas un scandale, mais une architecture, le monde se maintient parce que tout s’y défait avec mesure. Revenir à Lavoisier, c’est retrouver la morale cachée de la physique, ce qui disparaît ne s’efface pas, il se transforme. Tout l’équilibre du vivant repose sur cette circulation du souffle et de la matière. Ce que nous appelons mourir n’est qu’un transfert d’énergie, une redistribution du sens.

Mais notre époque, obsédée par l’éternité numérique et les simulacres de soi, a oublié cette sagesse. Nous avons remplacé la transcendance par la sauvegarde, le passage par la mise à jour. À force de vouloir survivre à tout, nous sommes devenus incapables de mourir à temps. L’humilité du retrait, la beauté du vide, l’équilibre du cycle, tout cela nous échappe au profit d’un continuum artificiel. Là où Ibn Khaldoun voyait un passage, nous avons installé une boucle sans fin. Là où Lavoisier voyait la transformation, nous avons inventé la copie.

La justice de la mort demeure, c’est elle qui redonne au monde ce qu’on lui a pris. Elle rappelle à l’humanité qu’elle n’est qu’un maillon dans la chaîne du vivant une note passagère dans la grande respiration cosmique. Mourir justement, c’est rendre son souffle sans se plaindre, et son empreinte sans la nier. C’est accepter que la vérité du vivant réside non dans la durée, mais dans la transmission.

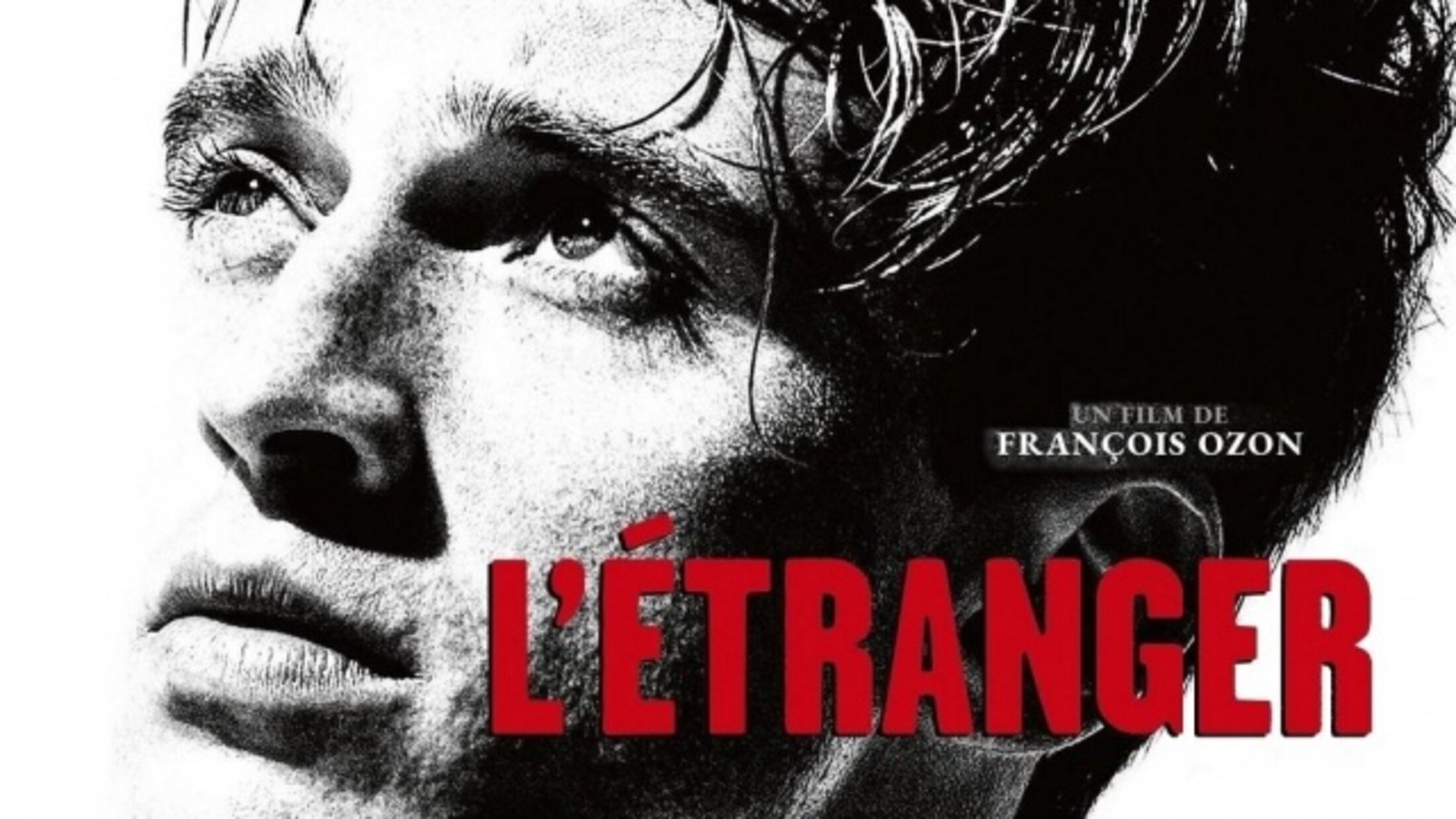

C’est sans doute pour cette raison que François Ozon, après toute une carrière à filmer la chair, le désir, la confusion des âmes, a choisi de revenir à L’Étranger. Non pas pour rejouer Camus, mais pour le replacer dans notre époque, une époque où la mort est devenue abstraite, où le soleil de Meursault brille désormais sur des écrans.

Chez Camus, la mort révélait l’absurde, l’homme découvre son insignifiance face à un monde indifférent. Chez Ozon, la même scène devient un miroir contemporain, la mort n’est plus absurde, elle est diluée. Elle n’a plus besoin d’un peloton d’exécution, il suffit d’un flux d’images, d’une indifférence collective, d’une société qui transforme chaque drame en contenu. Là où Meursault mourait parce qu’il n’éprouvait rien, les hommes d’aujourd’hui meurent parce qu’ils éprouvent trop, trop de flux, trop de connexions, trop de traces.

Ozon comprend ce glissement, la mort n’est plus un scandale métaphysique, mais un problème de densité. Comment mourir encore dans un monde où tout reste suspendu, sauvegardé, stocké ? Son choix de revisiter L’Étranger après des décennies d’exploration du désir et du corps, c’est celui d’un cinéaste qui mesure le paradoxe de notre temps, nous n’avons jamais autant filmé la mort, et jamais si peu su la regarder.

Ainsi se referme le cercle, d’Ibn Khaldoun à Lavoisier, de Baudrillard à Baricco, de Camus à Ozon, tous racontent la même histoire, sous des formes différentes. Celle d’un monde qui cherche, entre la permanence et la perte, une manière juste de disparaître.