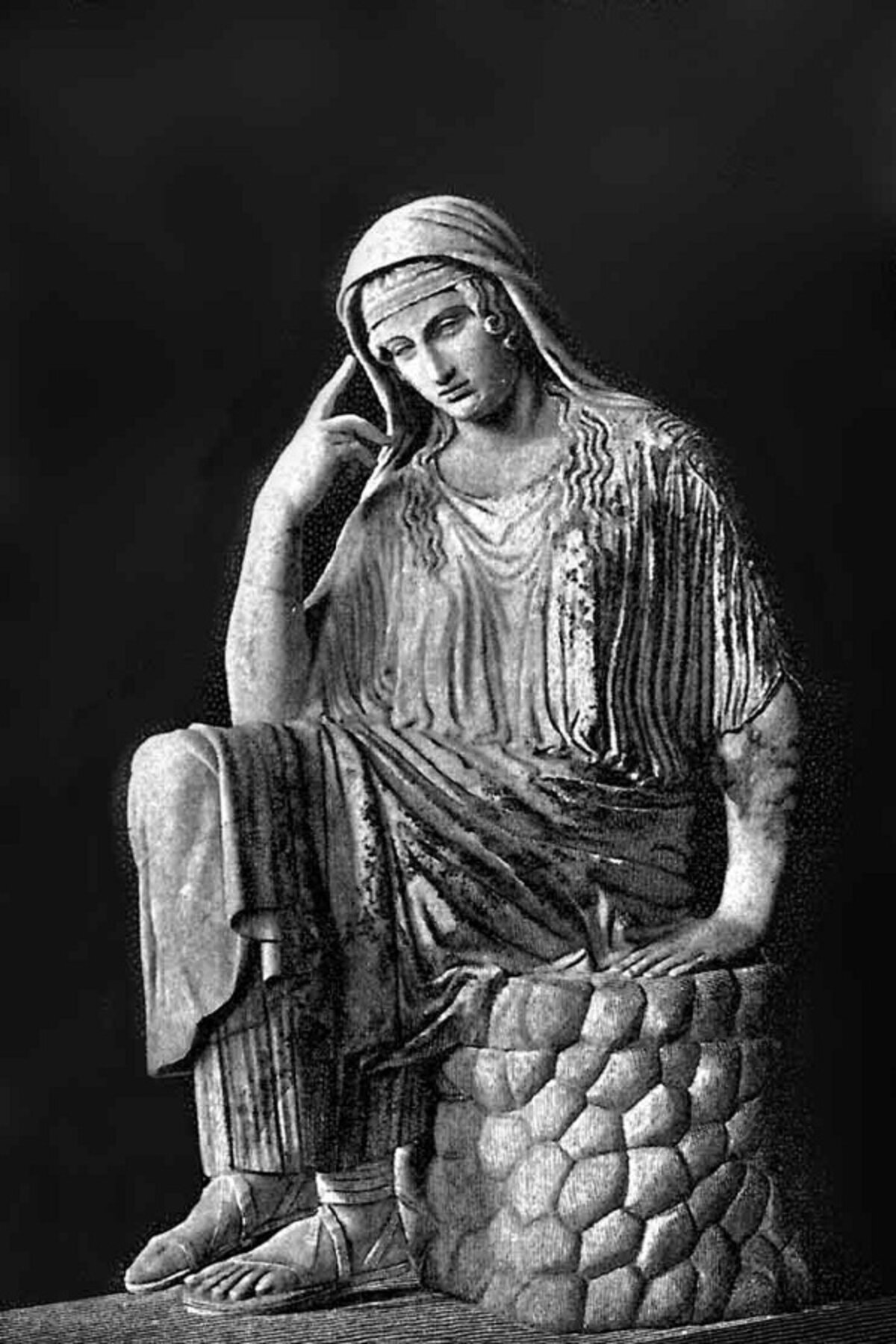

Agrandissement : Illustration 1

On est le 8 mars. J'aimerais faire découvrir ces quelques textes... connus ou inconnus.

La toile de Pénélope (Maryse Emel)

Nous les Dieux de l'Olympe

regardons les hommes se débattre dans le non sens

de la vie

Ulysse partit un jour

Pénélope prit sa toile

se mit au travail

elle tissa

détissa

je la trouvais si fidèle à elle-même

que je m'approchais d'elle

lui donnais

cette force

ce souffle divin

cet enthousiasme diriez-vous

Un air tragique porteur de tout ce qui manque à Ulysse

le désir

la puissance d'être

le goût du risque....

la ruse compense l'absence créative

trop rationnel Ulysse

alors je t'accompagnais Pénélope

elle est là...

la voyez-vous?

Pas rusée Pénélope

juste ouverte à ses désirs

pas de ressentiment

non

joyeuse Pénélope

ouverte au hasard

......

Elle va

revient

cherche

Mais j'entends le poète........

voilà Homère

il a écrit cette Odyssée

je ne le laisserai pas s'installer dans son cocon

je le forcerai

je les forcerai

à revenir au point de départ

..........

à partir d'ailleurs....

Pénélope regarde au loin

la toile se tisse

regardons

public

ensemble

cette étrange histoire qui échappe à son auteur...

regardons

écoutons

l'histoire en train de se faire

l'histoire d'une création...

Apollon

Aphrodite

je vous charge de veiller...

l'ivresse

le désir

le rêve

.........

voilà le moteur de la création

.............

c'est à vous maintenant........

lançons les dés.........

Dans cet extrait, Chrysale, le père de famille, se montre le tenant de la conception la plus réactionnaire sur l’éducation et le rôle des femmes, que partageaient nombre d’hommes. Mais l’autorité dont il semble faire preuve ici doit être nuancée dans la mesure où le reste de la pièce nous le montre incapable de se faire obéir chez lui !

Il n’est pas bien honnête et pour beaucoup de causes, Qu’une femme étudie et sache tant de choses. Former aux bonnes mœurs l’esprit de ses enfants, Faire aller son ménage, avoir l’œil sur ses gens Et régler la dépense avec économie Doit être son étude et sa philosophie. Nos pères, sur ce point, étaient gens bien sensés, Qui disaient qu’une femme en sait toujours assez, Quand la capacité de son esprit se hausse À connaître un pourpoint d’avec un haut de chausse. Les leurs ne lisaient point, mais elles vivaient bien Leurs ménages étaient tout leur docte entretien ; Et leurs livres, un dé, un fil et des aiguilles, Dont elles travaillaient au trousseau de leurs filles ; Les femmes d’à présent sont bien loin de ces mœurs Elles veulent écrire et devenir auteurs. Nulle science n’est pour elles trop profonde, Et céans beaucoup plus qu’en aucun lieu du monde ; Les secrets les plus hauts s’y laissent concevoir, Et l’on sait tout chez moi, hors ce qu’il faut savoir.

Molière, Les Femmes savantes (Acte II, scène 7)

Roxane à Usbek, à Paris. Oui, je t’ai trompé ; j’ai séduit tes eunuques ; je me suis jouée de ta jalousie ; et j’ai su, de ton affreux sérail, faire un lieu de délices et de plaisirs. Je vais mourir ; le poison va couler dans mes veines. Car que ferais-je ici, puisque le seul homme qui me retenait à la vie n’est plus5 ? Je meurs ; mais mon ombre s’envole bien accompagnée : je viens d’envoyer devant moi ces gardiens sacrilèges qui ont répandu le plus beau sang du monde. Comment as-tu pensé que je fusse assez crédule pour m’imaginer que je ne fusse dans le monde que pour adorer tes caprices ? que, pendant que tu te permets tout, tu eusses le droit d’affliger tous mes désirs ? Non : j’ai pu vivre dans la servitude, mais j’ai toujours été libre : j’ai réformé tes lois sur celles de la nature, et mon esprit s’est toujours tenu dans l’indépendance. Tu devrais me rendre grâces encore du sacrifice que je t’ai fait ; de ce que je me suis abaissée jusqu’à te paraître fidèle ; de ce que j’ai lâchement gardé dans mon cœur ce que j’aurais dû faire paraître à toute la terre ; enfin, de ce que j’ai profané la vertu, en souffrant qu’on appelât de ce nom ma soumission à tes fantaisies. Tu étais étonné de ne point trouver en moi les transports de l’amour. Si tu m’avais bien connue, tu y aurais trouvé toute la violence de la haine. Mais tu as eu longtemps l’avantage de croire qu’un cœur comme le mien t’était soumis. Nous étions tous deux heureux : tu me croyais trompée, et je te trompais. Ce langage, sans doute, te paraît nouveau. Serait-il possible qu’après t’avoir accablé de douleurs, je te forçasse encore d’admirer mon courage ? Mais c’en est fait : le poison me consume ; ma force m’abandonne ; la plume me tombe des mains ; je sens affaiblir jusqu’à ma haine ; je me meurs.

Du sérail d’Ispahan, le 8 de la lune de Rébiab 1, 1720. Montesquieu, Lettres Persanes, Lettre 161 (dernière)

Elle se leva et se mit à marcher, après avoir allumé une autre cigarette, et elle dictait, en soufflant des filets de fumée qui sortaient d’abord tout droit d’un petit trou rond au milieu de ses lèvres serrées, puis s’élargissant, s’évaporaient en laissant par places, dans l’air, des lignes grises, une sorte de brume transparente, une buée pareille à des fils d’araignée. Parfois, d’un coup de sa main ouverte, elle effaçait ces traces légères et plus persistantes; parfois aussi elle les coupait d’un mouvement tranchant de l’index et regardait ensuite, avec une attention grave, les deux tronçons d’imperceptible vapeur disparaître lentement. Et Duroy, les yeux levés, suivait tous ses gestes, toutes ses attitudes, tous les mouvements de son corps et de son visage occupés à ce jeu vague qui ne prenait point sa pensée. Elle imaginait maintenant les péripéties de la route, portraiturait des compagnons de voyage inventés par elle, et ébauchait une aventure d’amour avec la femme d’un capitaine d’infanterie qui allait rejoindre son mari. Puis, s’étant assise, elle interrogea Duroy sur la topographie de l’Algérie, qu’elle ignorait absolument. En dix minutes, elle en sut autant que lui, et elle fit un petit chapitre de géographie politique et coloniale pour mettre le lecteur au courant et le bien préparer à comprendre les questions sérieuses qui seraient soulevées dans les articles suivants. Puis elle continua par une excursion dans la province d’Oran, une excursion fantaisiste, où il était surtout question des femmes, des Mauresques, des Juives, des Espagnoles. — Il n’y a que ça qui intéresse, — disait-elle. Elle termina par un séjour à Saïda, au pied des hauts plateaux, et par une jolie petite intrigue entre le sous-officier Georges Duroy et une ouvrière espagnole employée à la manufacture d’alfa17 de Aïn-el-Hadjar. Elle racontait les rendez-vous, la nuit, dans la montagne pierreuse et nue, alors que les chacals, les hyènes et les chiens arabes crient, aboient et hurlent au milieu des rocs. Et elle prononça d’une voix joyeuse: — La suite à demain ! — Puis, se relevant: — C’est comme ça qu’on écrit un article, mon cher monsieur. Signez, s’il vous plaît. Il hésitait. — Mais signez donc ! Alors, il se mit à rire, et écrivit au bas de la page: « GEORGES DUROY. » Elle continuait à fumer en marchant; et il la regardait toujours, ne trouvant rien à dire pour la remercier, heureux d’être près d’elle, pénétré de reconnaissance et du bonheur sensuel de cette intimité naissante. Il lui semblait que tout ce qui l’entourait faisait partie d’elle, tout, jusqu’aux murs couverts de livres. Les sièges, les meubles, l’air où flottait l’odeur du tabac avaient quelque chose de particulier, de bon, de doux, de charmant, qui venait d’elle.

Maupassant, Bel-Ami (I, 3)

Dans cet autre passage, devenue veuve, elle explique à Duroy qui veut l’épouser, sa conception du mariage, bien éloignée des règles édictées par le Code Civil:

« Comprenez-moi bien. Le mariage pour moi n’est pas une chaîne, mais une association. J’entends être libre, tout à fait libre de mes actes, de mes démarches, de mes sorties, toujours. Je ne pourrais tolérer ni contrôle, ni jalousie, ni discussion sur ma conduite. Je m’engagerais, bien entendu, à ne jamais compromettre le nom de l’homme que j’aurais épousé, à ne jamais le rendre odieux ou ridicule. Mais il faudrait aussi que cet homme s’engageât à voir en moi une égale, une alliée, et non pas une inférieure ni une épouse obéissante et soumise. Mes idées, je le sais, ne sont pas celles de tout le monde, mais je n’en changerai point. Voilà. »

Maupassant, Bel-Ami (I, 8)

Histoire de… (Maryse Emel)

Je prends le temps de te dire

je ne meublerai plus ma solitude du vide de ma vie

Même tué le désir renaît

Ses cendres le rappellent à elles

Je me suis consumée comme les bûches que je porte tous les jours

Triste vie dans l’absence

Je restai seule

Absent à moi

Tu m’as détruite jour après jour

Absente à moi

Je pars

Lointain

La vie me rappelle à elle

Lointain

Moi je m’éloigne de toi

Triste pays de mon imaginaire

Aujourd’hui

Je vis

Aujourd’hui

Je pose la serpillère

Je te quitte

Toi

Ma triste solitude

Aujourd’hui tu mettras les bûches

Ma mémoire est vide

J’écoute la musique

Un moment de répit

Ma valise est prête

Je la prends

Sourire

Tu ne trouves rien à dire

Enfermé dans ta solitude

J’ai laissé des bûches

Près de la cheminée