« Surpopulation, insécurité, violences, sous-effectifs, trafics, crasse, cafards, rats, insalubrité, indignité, absence d’activité, d’emploi, de réinsertion, de formation… la voici notre prison française (...) Cette machine qui broie chaque jour des hommes et des femmes au nom d’un idéal répressif insatiable. » Haurus, Une prison française - Journal de bord d'un détenu.

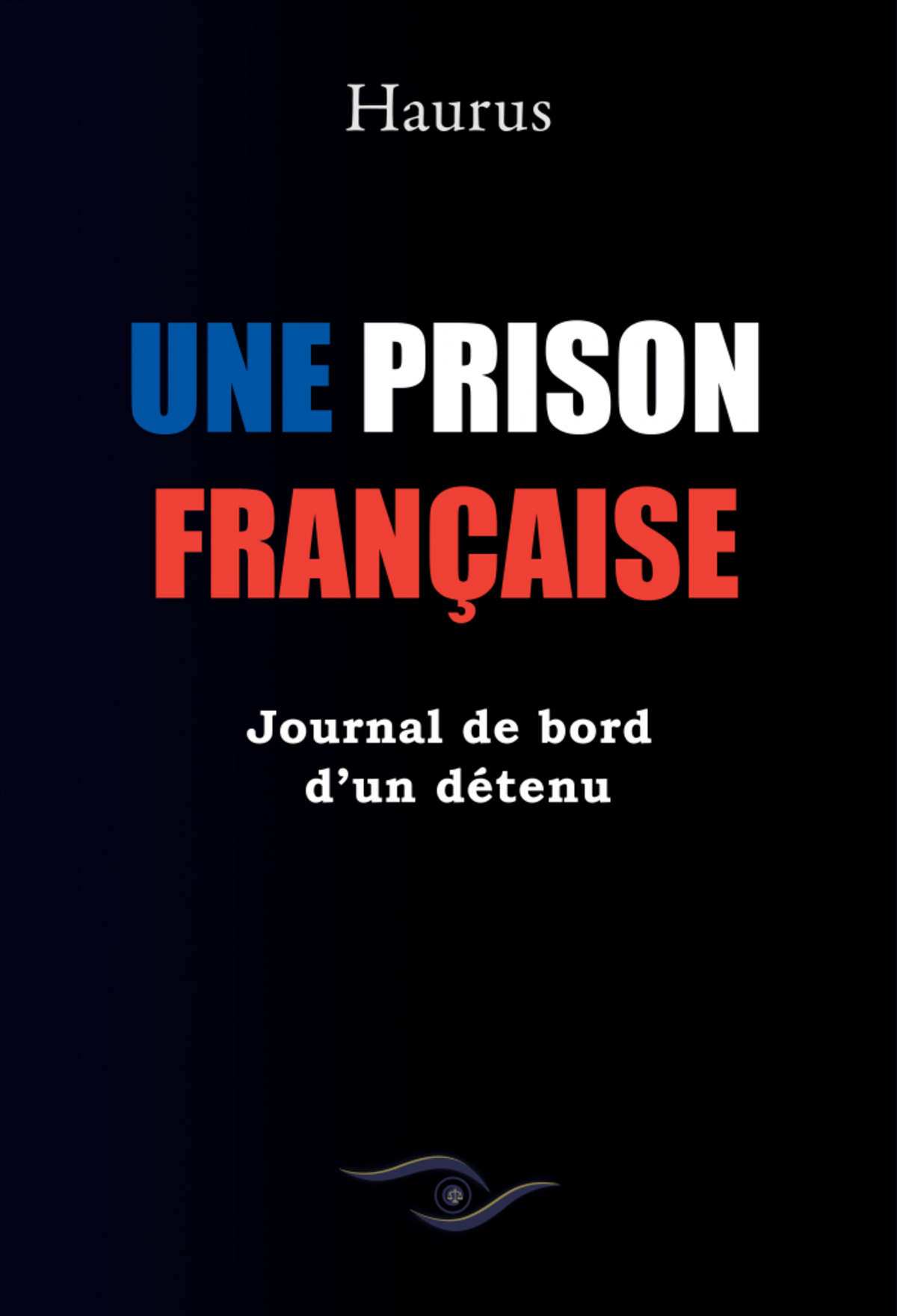

Christophe Boutry, ex-agent de la DGSI en charge du « contre-terrorisme islamiste », est interpellé dans les locaux des renseignements français le 24 septembre 2018. Il est arrêté et poursuivi en justice pour avoir vendu des informations issues des fichiers de la police nationale sur des plateformes du darkweb sous le pseudonyme d’« Haurus ».

Condamné en première instance à 7 ans de prison dont deux avec sursis en juillet 2021, après une détention provisoire d'un an, incarcéré sous mandat de dépôt à la prison de Nanterre, il fait appel - tout comme le Parquet - et se retrouve condamné à 5 ans ferme et à une interdiction définitive d’exercer dans la police ou la fonction publique, en plus d’une privation de ses droits civiques. Il retourne alors en prison pour exécuter le reliquat de sa peine jusqu'au début de l'année 2023.

En détention, il rédige un journal intime dans lequel il décrit son quotidien derrière les barreaux, avec ses codétenus, ses observations quant aux dysfonctionnements de l’administration pénitentiaire, aux aberrations de notre système pénal. Il s’agit d’une peinture sans concession, d’autant plus qu’il a, pendant un bon moment, œuvré lui-même à la condamnation et à la mise sous écrou d’individus pas aussi éloignés de lui qu’il pouvait le croire, et avec lesquels il a bien été forcé de vivre, constatant ce qui pouvait le rapprocher, mais aussi l’éloigner d’eux.

Entre témoignage et pédagogie, le point de vue de Christophe Boutry est un des plus perspicaces qu’il m’ait été donné de lire et l’état des lieux de la situation carcérale française qu’il nous offre avec lucidité méritait entretien.

Agrandissement : Illustration 1

Christophe, est-ce que tu pourrais me donner le détail et les durées de tes condamnations, de tes séjours en prison, sous bracelet, etc. ? C'est important pour avoir des points de repère et savoir d'où tu reviens.

- De septembre 2018 à septembre 2019 : détention provisoire à Fleury-Mérogis.

De janvier 2021 à juillet 2021 : placement sous bracelet électronique suite à une violation de contrôle judiciaire.

Juin 2021 : procès à Nanterre. Le jugement est rendu le 22 juillet 2021. Condamnation à sept ans de prison, dont deux ans avec sursis, pour détournement de la finalité d’un fichier informatique à caractère nominatif, faux, usage de faux, escroqueries, vol, recel - le tout en tant que dépositaire de l'autorité publique. De plus, une interdiction définitive d’exercer dans la fonction publique et une inéligibilité pour cinq ans sont prononcées. Suite au mandat de dépôt, je suis placé en détention immédiatement à Nanterre.

La peine prononcée étant illégale (le sursis n’était pas applicable), le parquet a fait appel.

5 novembre 2021 : procès en appel à Versailles. Les mêmes infractions sont retenues, mais la peine est différente : cinq ans de prison ferme, interdiction d'exercer et privation des droits civiques pour cinq ans.

1er février 2023 : aménagement de peine sous bracelet électronique.

Fin de peine, après réductions de peines supplémentaires, le 20 avril 2023.

- Comment te présentes-tu désormais, ou aimerais-tu qu’on te présente, puisque tu es interdit d’exercer dans la police, et qu’Haurus correspond à un avatar dont tu souhaites sans doute te débarrasser ? Écrivain ? Ex-prisonnier ? Ex-agent de la DGSI ? Ou veux-tu te définir autrement qu’à travers ces ex-identités ? Par ailleurs, pourquoi avoir signé le livre du nom d’Haurus?

Je considère que je suis un peu de tout cela à la fois. Ce sont ces expériences qui ont forgé qui je suis aujourd’hui et mon identité. J’en garde le meilleur, je me souviens du pire et j’avance. J’ai pris goût à l’écriture et je me présente comme écrivain. J’ai un rapport complexe vis-à-vis de mon pseudonyme d’Haurus. Il me renvoie à une sombre période de ma vie mais il évolue tout comme moi, en bien. J’aurais voulu m’en défaire et peut-être que cela viendra quand j’aurais l’opportunité d’être reconnu par mon nom.

- Ce témoignage que tu as écrit, a-t-il été rédigé en totalité alors que tu es prisonnier à Nanterre, ou y a-t-il des passages que tu as rajoutés, ôtés, une fois sorti ? Pourquoi as-tu entrepris une telle rédaction ?

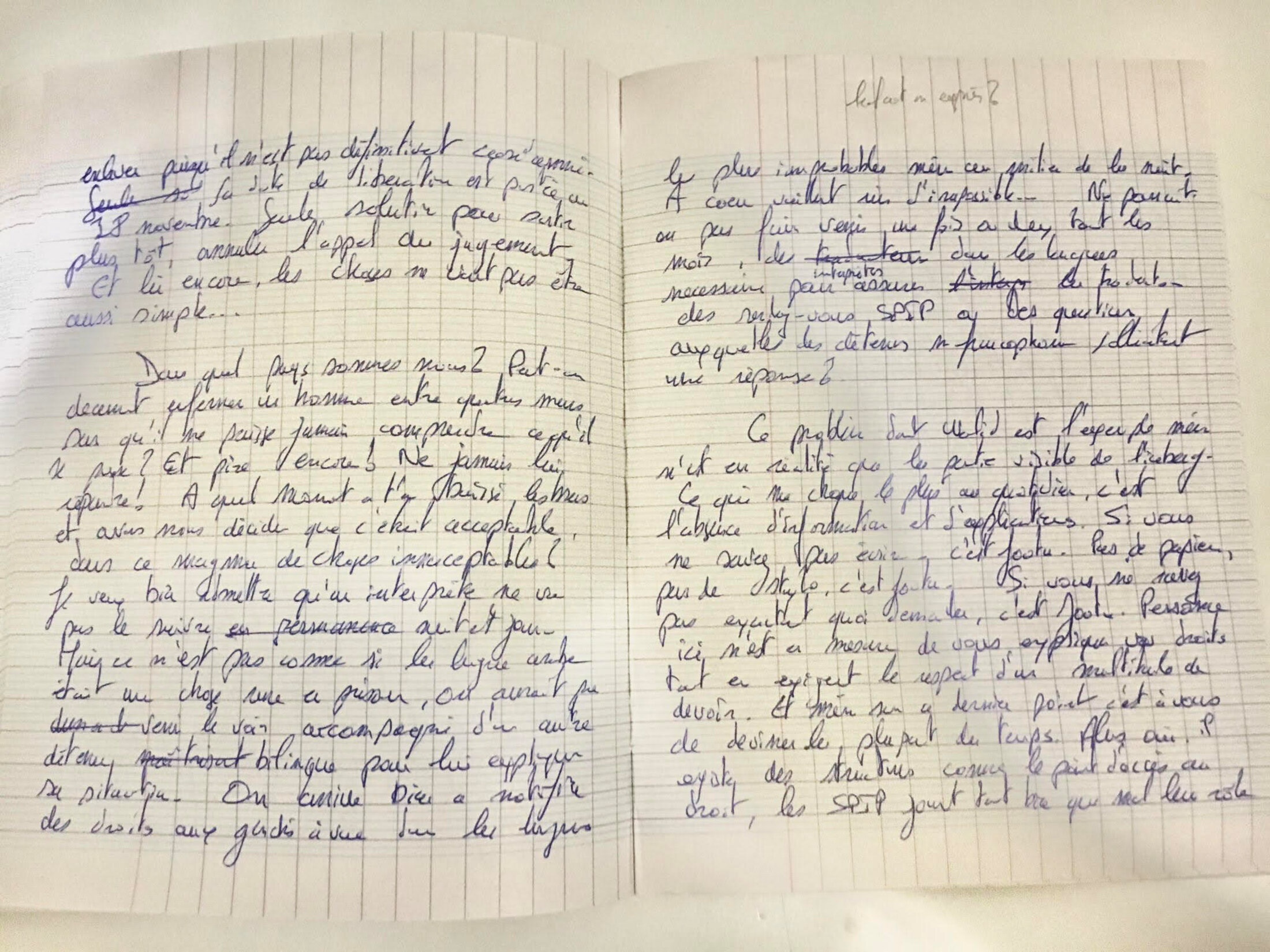

J'ai entamé l'écriture de ce journal peu de temps après mon emprisonnement à Nanterre. Initialement, j'écrivais sur des feuilles volantes, rédigeant des fragments de phrases, notant des dates, des noms, des descriptions. Progressivement, j'ai acquis des cahiers que j'ai pris l'habitude de remplir chaque soir dans ma cellule, et parfois même pendant la journée, afin de ne rien oublier. Après une année, ces cahiers s'étaient accumulés en un tas imposant dans un coin de ma cellule. Au départ, je n'avais pas prévu d'en faire un livre, mais après en avoir discuté avec mes proches, l'idée a commencé à germer. À l'été 2022, j'ai cessé d'écrire dans le journal pour commencer à le réorganiser et à le transcrire dans de nouveaux cahiers. À ma libération, j'ai emporté avec moi le manuscrit, que j'ai ensuite retranscrit sur ordinateur. Agathe Frémont, une amie et professeure de philosophie, m'a aidé à peaufiner la syntaxe et la rédaction. Au final, nous avons retiré les éléments superflus ou redondants, mais je n'ai apporté aucune modification aux pages d'origine.

- Ce qu’il y a de remarquable dans ce que tu nous proposes, c’est qu’il ne s’agit pas que d’un récit du quotidien d’un prisonnier mais également, et je dirais même surtout, d’une analyse des systèmes policier, pénal et carcéral, vus de l’intérieur, par quelqu’un qui les subit directement. On y trouve des questionnements politiques, sociologiques, psychologiques, psychiatriques, de nombreux points de vue…

Qu’est-ce qui t’as motivé à adopter ce regard en recul par rapport à ce que tu vivais, et à noircir tous tes cahiers ? Était-ce une question de survie ? Comment y parvient-on selon toi ?

La rédaction de ce journal était une véritable soupape, me permettant d'extérioriser tout ce que j'observais et vivais chaque jour dans cette prison. J'éprouvais le besoin de laisser une empreinte, de donner corps à mes pensées par l'écriture. Lorsque je relisais certains passages plusieurs jours plus tard, cela m'incitait à réfléchir et à enrichir mes textes d'observations basées sur mon expérience dans la police et mes rencontres avec la justice. J'ai par ailleurs approfondi mes idées en lisant de nombreux ouvrages sur le système judiciaire. En prison, la télévision occupe une grande part de notre temps, nous exposant constamment à des discussions autour du milieu carcéral. Lorsqu'une information éveillait une pensée ou ravivait un souvenir, j'étais en mesure de la mettre en parallèle avec ce que je vivais en temps réel.

Mon parcours unique m'a permis d'apporter une perspective originale sur une multitude de sujets concernant le monde carcéral et le système pénal. Mon approche d'écriture est avant tout journalistique : mon but est de stimuler la réflexion du lecteur, lui permettant de se forger sa propre opinion. Il n'y a pas de jugement péremptoire dans mes écrits. Cependant, cela ne m'empêche pas d'exprimer clairement et franchement mes opinions.

- Effectivement, on ressent très bien cette franchise. Ce recul et cette liberté de ton, est-ce que cela équivaut à une position de « privilégié » selon toi, celle de quelqu’un qui a une capacité d’analyse qui permet de prendre de la distance, relative certes, avec les enjeux quand on est incarcéré ? Quelqu’un qui, plus précisément, sait s’exprimer, écrire, avec les codes du langage administratif nécessaires… ?

Car tu précises : « Hélas, beaucoup de détenus végètent dans l’ignorance (…) Le silence est bien souvent ce qui marque, car l’ignorance est la pire des réponses. » Tu ajoutes même : « Nous vidons un océan de désinformation à la petite cuillère. » T’es-tu considéré plus apte, plus pris en considération que d’autres, lorsqu’il s’agissait d’aller chercher toutes ces informations rendues inaccessibles, pour te renseigner ? En quoi ?

Il est indéniable que j'étais dans une position privilégiée, pour toutes les raisons que tu mentionnes. Dès lors que l'on sait lire, écrire, s'exprimer de manière articulée et qu'on sait où et comment chercher l'information malgré des ressources limitées, il est nettement plus aisé de se faire entendre. En prison, vous n'êtes littéralement qu'un numéro d'écrou, en lutte constante pour faire valoir vos droits les plus fondamentaux. Il est nécessaire de chercher les informations dans des codes souvent désuets, dans des guides, auprès des SPIP, des bénévoles, de la famille. Mon avantage résidait dans ma maîtrise du « langage administratif » et dans ma capacité à savoir précisément quoi demander et à qui m'adresser. Cependant, cela n'a guère d'importance lorsque l'administration pénitentiaire s'arroge le droit de ne pas vous répondre ou de refuser sans justification. C'est une humiliation supplémentaire, exacerbée par la privation de liberté et l'incapacité de contester.

Environ 12% des détenus sont illettrés, beaucoup ne maîtrisent pas bien le français et la majorité a un niveau d'éducation faible. Comment naviguer dans un système où tout est administré par l'écrit ? L'accès au droit est rendu extrêmement difficile, voire presque impossible. Quelles sont les conditions pour obtenir une modification de peine ou une permission de sortie ? Ai-je le droit à une couverture supplémentaire en hiver ? À qui dois-je m'adresser pour une demande de libération ? À qui écrire si je suis victime de violence ou de discrimination ? Inévitablement, l'information - souvent incomplète ou inexacte - se transmet entre détenus ou via le personnel bien intentionné. Si mon cas n'a pas été davantage considéré, ma capacité à m'exprimer et ma connaissance de mes droits étaient essentielles et représentaient un avantage certain en prison.

On ne peut revendiquer des droits dont on ignore l'existence et on est contraint de subir par ignorance ou face au silence. Certains pensent que les droits des détenus peuvent être négligés ou violés, sous prétexte qu'ils sont coupables. Quelle réponse donner à ceux qui prônent la loi du talion ?

- Toujours à propos de privilèges, estimes-tu que tu as été privilégié durant ton incarcération, parce qu'ex-flic donc ex-membre d’une catégorie de gens de pouvoir dont l’administration pénitentiaire fait partie ? Parce que blanc ? Parce que de classe aisée, et que tu avais du soutien autour, recevais des visites, que tu pouvais appeler au téléphone ? Parce qu’en bonne santé mentale et physique ?

Je n'ai pas été privilégié parce que je suis un ancien policier ou blanc. En prison, c'est malheureusement avant tout une question d'argent et de soutien extérieur. Les conditions de détention sont adoucies parce que vous pouvez améliorer le quotidien en termes de nourriture, de vêtements ou de contacts réguliers avec vos proches. Je ne viens pas du tout d'une classe aisée. Nous avons tout perdu. Ceux qui ont enduré ma détention et qui se sont saignés pour qu'elle soit la moins dure possible, c'est mon conjoint et mes amis ! En revanche, une chose est sûre, c'est que j'étais mieux considéré parce que j'étais un ancien flic et blanc ! Je parlais le même langage que les surveillants qui se considèrent comme une « force de sécurité intérieure ». Nous partagions l'expérience de l'uniforme et de l'autorité, j'étais plus facilement entendu et pris en considération. Votre sort dépend en grande partie de leur appréciation, j'ai joué mon rôle. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis qu'ils se confient dans mon journal avec « authenticité ».

Dans la prison, tout est une question de paraître et de classe sociale. Je parlais bien, je m'habillais correctement, ma cellule était entretenue, je participais aux activités, j'avais de la visite, je lisais, j'écrivais, en conséquence j'apparaissais comme un « bon élément réinsérable », un bon détenu bien sous tous rapports. Et pour ceux qui n'ont pas cette chance ou qui sont affaiblis sur le plan physique et mental par la détention, ils sont moins bien considérés et n'ont pas les mêmes opportunités.

La prison accentue les disparités. Elle accentue la précarité sur tous les plans. À l'audience judiciaire ou aux évaluations, on ne part pas avec les mêmes chances d'obtenir gain de cause quand on n'a pas pu laver ses vêtements depuis des jours, qu'on n'a pas pris un repas correct ou dormi une nuit complète. Les inégalités sont profondes et elles sont imposées de force par un système cynique qui les entretient.

- « Vous trouverez sur les réseaux sociaux des photos, des vidéos de l’intérieur, vous trouverez aussi des articles de presse qui dénoncent, des rapports publics qui font état de notre système carcéral. Mais la parole des détenus à l’intérieur est confisquée. »

Ne crois-tu pas que ce qui sort via les détenus « branchés », via les réseaux sociaux, le rap qui provient des cellules, par exemple, est un bon témoignage de ce qu’ils vivent ? Que c’est une manière, au contraire, de récupérer la parole, souvent avec pas mal d’humour et d’auto-dérision ? Que manque-t-il à ce contenu selon toi, y compris donc aux articles de presse et aux rapports publics tels que ceux du CGLPL ?

C’est bien que certains détenus parviennent à partager des aspects de leur vie quotidienne en prison sur les réseaux sociaux, mettant en lumière avec humour leurs talents culinaires et autres moments de vie. Toutefois, ce partage vient avec un coût - le risque d'une sanction disciplinaire. J'éprouve une certaine réticence face à l'aspect « humoristique » de ces publications, ou à l'exposition ostensible de téléphones et consoles, qui ne concerne qu'une minorité des détenus. Il est facile d'interpréter ces images comme si tous les détenus disposaient d'un iPhone et se sentaient à l'aise dans leurs 9 m2 de cellule, comme si la prison était une colonie de vacances pour « délinquants ». Mais la réalité est bien différente : de nombreux détenus luttent quotidiennement pour obtenir le strict minimum.

Cependant, l'expression artistique, que ce soit à travers le rap, la musique en général, l'écriture, les poèmes, les vidéos, est importante pour partager ce qui se passe à l'intérieur des murs de la prison. La prison est un lieu vivant, rempli d'êtres humains, et la vie trouve toujours un moyen de s'exprimer, même à travers le béton.

Je crois que la parole des détenus est confisquée car il n'existe pas de moyens « légaux » de s'exprimer librement. Le courrier est lu, un détenu qui souhaite publier un témoignage ou un texte doit obtenir l'autorisation de l'administration pénitentiaire. Les conversations avec les journalistes ou les associations ne sont pas confidentielles. Écrire pour dénoncer ou témoigner est une tâche difficile quand on sait que tout ce que l'on dit peut-être lu et utilisé pour rendre la détention encore plus infernale.

Il est essentiel de garantir un droit de communication sans contraintes, y compris l'accès à internet. De plus, la voix des détenus et de leurs familles est absente dans la plupart des discussions sur le système carcéral. Je suis consterné de voir des colloques et des réunions d'associations, d'avocats militants pour les droits des détenus, où aucun détenu ou ex-détenu n'est présent pour témoigner. Au final, ceux qui sont directement concernés par ces questions sont les moins représentés dans les discussions à leur sujet, alors qu'ils connaissent cette réalité bien mieux que quiconque ne l'a jamais vécue !

- Tu fais preuve de sévérité avec la justice pénale : « Le populisme pénal s’impose un peu plus chaque jour au détriment d’une réflexion poussée autour de l’utilité de la prison telle qu’elle existe aujourd’hui. Il n’en résulte qu’une seule constante : punir sans aucune autre perspective. (...) Je rejette l’idée de l’appel, je n’ai pas la force. Je ne veux plus affronter une justice que je sais capable du pire. Il n’y a pas d’indépendance, de transparence ou l’ombre d’un débat équitable. (...) C’est en ça que réside le tour de force de la justice, et de ce qu’elle vous inflige avant même toute condamnation. Elle vous essore tellement que vous arrivez à vous convaincre que le résultat est acceptable. (...) Je ne quémanderai plus rien à la justice. Je ferai ma peine jusqu’au bout. »

Et à propos de la peine plus spécifiquement, tu écris : « La peine requise ne revêt donc qu’un intérêt symbolique, elle ne devient que le fruit d’un décompte plus ou moins minutieux des remises de peine possibles, pour s’assurer d’un temps souhaité, acceptable pour le plus grand nombre, derrière les barreaux. Justice d’une époque. »

Justice d’une époque ? Qu’entends-tu par-là ? Qu’imaginerais-tu en remplacement de ce système pénal français ? Ou si ta position est réformatrice, que penses-tu qu’il faille envisager de changer ?

L'augmentation annuelle des peines de prison fermes, tant en termes de nombre qu'en durée, est un fait notable. Cependant, les indicateurs relatifs à la délinquance et à la criminalité sont demeurés stables depuis deux décennies ! Comment expliquer ce paradoxe ? Il semble que la justice se durcisse, faisant de l'emprisonnement sa référence, alors qu'il est urgent de recourir de manière plus significative aux alternatives à l'incarcération.

Prenons l'exemple de ces manifestants lors des réformes des retraites, qui ont connu la détention provisoire dans des conditions chaotiques ! Quel est le but visé ? Quel est l'intérêt de condamner à trois mois de prison ferme une personne sans domicile fixe ? Les juges n'hésitent plus à activer la « sentence carcérale », tout en revendiquant constamment leur indépendance vis-à-vis du pouvoir ou de la pression populaire. Cette attitude semble schizophrénique. La justice ne devrait jamais dévier de ses principes fondamentaux avant d'imposer une sanction réellement proportionnée et individualisée, en fonction de l'auteur et des circonstances de l'infraction.

Je ne milite pas pour une réforme du système pénal, mais pour une révision de la doctrine dans l'approche de la sanction. L'emprisonnement n'est pas la panacée. La prison peut engendrer la récidive et l'aggravation de la précarité. Il est nécessaire de repenser radicalement notre manière de réagir aux actes de délinquance, en insistant sur le suivi des condamnés et en les impliquant activement dans le processus de réparation.

Nous dépensons des milliards dans un système inefficace et dégradant. Il est essentiel de rediriger ces ressources vers la prise en charge, la formation, l'éducation, l'emploi, le logement et le traitement des addictions. À mon avis, la prison ne devrait concerner que les condamnés dont la dangerosité avérée exige une mise à l'écart de la société. Et cela doit être fait dans un environnement digne, avec une prise en charge intensive sur tous les fronts.

La question fondamentale est : qu'est-ce que nous voulons vraiment ? Une prison pour punir sans autre perspective, ou sanctionner par d'autres moyens pour favoriser la prise de conscience et la réinsertion ?

- Tu fustiges le manque de suivi et d’accompagnement sérieux, de tout ordre, au sein de la détention : que ce soit médical, de la part des CPIP (Conseillers Pénitentiaires d'Insertion et de Probation), des conseillers Pôle Emploi, d’un tissu associatif « ténu » : « Qu’on ne se leurre pas, je le vois ici chaque jour, le suivi est quasi inexistant, purement sommaire. La vision de la prison est purement répressive. Il faut punir, punir pour avoir le sentiment que le fautif paiera dans les larmes et la souffrance. Mais pour quel résultat ? »

Je te retourne la question : quel est le résultat de ce manque de volonté politique de donner plus de moyens à l’administration pénitentiaire, à la santé en milieu carcéral - y compris la nourriture - , aux associations qui tentent d’assurer un relai… ?

Pour l'année 2023, le budget de l'administration pénitentiaire est de 681 millions d'euros, destinés à la construction de nouvelles places de prison. Cela représente plus de 63% du budget total, comparativement à 11% pour la prévention de la récidive et la réinsertion. Rien n'est plus éloquent pour démontrer que la priorité du gouvernement n'est pas d'injecter de l'argent pour résoudre les problématiques sociales, qui sont en grande partie à l'origine de la délinquance et, par conséquent, de l'incarcération.

Il n'y a pas assez de personnel soignant en prison. Les détenus sont peu soignés ou mal soignés. Les Conseillers Pénitentiaires d'Insertion et de Probation (CPIP) sont trop peu nombreux, débordés, et disposent de trop peu de moyens pour travailler efficacement et assurer un bon suivi des détenus. En ce qui concerne les conseillers Pôle Emploi, les détenus ont peu de chances d'en croiser un.

Les véritables piliers de la prison sont les associations ! Ce sont les bénévoles qui œuvrent gracieusement. Qui apporte des vêtements aux détenus indigents ? La Croix Rouge et le Secours Catholique. Qui organise les activités en prison ? Les associations locales. Qui garantit l'accès au droit ? Des bénévoles. Qui assure le maintien des liens avec l'extérieur ? Le Courrier de Bovet ou l'Association Nationale des Visiteurs de Personnes sous main de justice.

Il faut considérer cela dans son ensemble, comme un cercle vicieux. L'argent consacré à la construction de nouvelles places ne bénéficie pas aux détenus car ces places ne suffisent même pas à absorber l'augmentation du nombre de détenus. L'amélioration des conditions de détention, du suivi, de la prise en charge scolaire et médicale sont les points clés pour lutter contre la précarité, présente à l'entrée en prison et accentuée à la sortie.

Agrandissement : Illustration 2

- « Je m’en fous, je veux du logique, du concret et sortir de l’absurde. Je n’ai plus envie de voir dans leurs yeux qu’ils sont persuadés que ce qu’ils font est totalement rationnel alors que ça ne l’est pas. Pourquoi m’impose-t-on de trouver une chose dont on m’a volontairement privé sans me donner les moyens de m’en sortir ? »

Tu touches là, il me semble, le cœur même de l’absurdité du système pénitentiaire, qui s’appuie notamment sur la croyance que l’emprisonnement fait office de punition, mais aussi de moment de repentance et d’aide à la « réinsertion » dans la société, alors que cet emprisonnement désinsère justement de tout !

« Si je ne bénéficie pas d’un aménagement, ce sera une « sortie sèche » pour moi, et il semble pourtant dans l’intérêt de la justice - selon les arguments alarmants du parquet - de pouvoir s’assurer de ma réinsertion avec un pouvoir de contrôle à l’occasion d’un suivi en milieu ouvert. »

Pourquoi, selon toi, ces innombrables « sorties sèches », ou quasi ? Cette volonté, on dirait, par indifférence, de générer de la désinsertion. Je dis : « on dirait » car au bout d’un moment, on a l’impression que tout est fait exprès, délibérément, tout cet isolement du reste de la société, pendant et après l’emprisonnement, afin qu’une catégorie de la population demeure in fine dans la marginalité, dans la délinquance, qu’elle ne se mélange pas, et finalement retourne… en prison. Une vision quelque peu paranoïaque, mais qui se tient, non ?

Je ne dirais pas que tout cela est fait délibérément, mais plutôt que les politiques s'en désintéressent royalement. En prison, tout prend un temps infini et pour des peines de quelques mois, il est presque impossible d'entreprendre un travail de fond pour favoriser la réinsertion. Manque de moyens, de personnels, de programmes, de volonté... La prison vous prive de votre emploi, de votre famille, de votre logement. Et c'est déjà une victoire si tout cela existait en amont pour un détenu. Il faut donc refaire le chemin inverse, sans disposer des outils nécessaires pour le faire. Oui, c'est absurde ! Dans ce cas, pourquoi enfermer ? Pourquoi ne pas allier efficacement la nécessité de sanctionner et les impératifs de réinsertion ?

Vous êtes coupé de l'extérieur, pendant des mois, des années. Il faut maintenir les liens, ce qui est parfois très difficile. Vous devenez un fardeau financier et psychologique, malgré l'amour que vous portent vos proches. On exige de vous que vous fassiez des efforts extraordinaires pour prouver que vous avez votre place dans la société, que vous n'allez pas récidiver, mais avec quels moyens ? Presque rien. Il faut se battre, avoir la force et surtout compter sur du soutien en détention et à l'extérieur. On valorise les parcours de réinsertion réussis, mais je peux vous assurer que c'est grâce à la volonté propre des détenus, et certainement pas grâce au système pénitentiaire.

La prison exclut, accentue la marginalisation d'une population déjà en dehors du système, et elle n'améliore en rien la situation, elle l'aggrave.

Après un long séjour en prison, il faut avoir la capacité de rebondir, ce qui est difficile quand vous êtes dans un tel état de précarité qu'il devient urgent de survivre. Tout le monde n'a pas cette capacité, loin de là. Vous sortez, parfois sans rien, sans perspective. Il n'est pas surprenant que les taux de récidive soient aussi alarmants. Je pense même que c'est le meilleur indicateur pour évaluer l'inefficacité du système. Ce sont majoritairement les plus pauvres qui vont en prison, les plus marginalisés, et ce sont ceux qui y retournent et y restent. On ferme les yeux, on met en place quelques mesures ici et là, mais pour combien de temps encore ? Les pauvres n'ont jamais intéressé personne, et certainement pas le gouvernement actuel.

- Dans le même ordre d’idées, tu écris : « Les échanges et interactions dont profitent les détenus brisent les chaînes de l’isolement en offrant une ouverture vers le monde extérieur et les relations humaines. Le confinement n’est pas propice à l’introspection. On ne fait pas face à soi-même ni à ses actions dans l’isolement de sa cellule. »

Alors pourquoi cette obsession, bien humaine finalement, de l’enfermement, de l’encellulement - même si on est loin de l’encellulement individuel prescrit ? Pourquoi incarcérer persiste toujours comme modèle à la fois pour le repentir et la punition ? Est-ce hérité d’un modèle religieux, d’un modèle sécuritaire ou disons-le carrément d’une volonté de faire souffrir, de torturer le condamné ?

Je crois qu'au fond, nous fonctionnons sur un modèle archaïque et médiéval. Je ne vais pas reprendre l'analyse de Michel Foucault, cependant, nous avons besoin de croire que l'enfermement génère une souffrance intérieure à la hauteur de la transgression commise. Par ricochet, cette souffrance pousserait l'homme ou la femme privé.e de liberté, dans des conditions misérables, à se remettre en question, à expier son péché et à s'engager vers la voie de la rédemption. Il y a là effectivement une symbolique religieuse qui nous éloigne d'une société civilisée qui réagirait avec intelligence lorsque les normes sociales, que sont les lois, ne sont pas respectées.

Il est presque impossible de décrire ce qu'est l'expérience d'être enfermé dans un espace aussi petit de manière continue pendant des mois. De ne voir que les mêmes murs, les mêmes couloirs, les mêmes pièces, les mêmes personnes. D'être coupé de tout. La prison génère beaucoup de colère et d'incompréhension parce qu'elle vous fait subir la faim, le froid, la saleté, les cris, les violences physiques et psychologiques, qui outrepassent de loin l'idée même de la peine infligée par la justice. On ne réfléchit pas. On passe son temps à essayer de se débrouiller pour ne pas sombrer. On se dit que c'est trop par rapport à votre faute. Et c'est d'autant pire quand vous êtes en détention provisoire et que vous êtes présumé innocent.

- Parlons de la dignité et du suicide. Tu décris ainsi un codétenu : « Il a fini par être traité sans dignité (…). L’homme est un loup pour l’homme. Or, Simo, lui, n’a plus d’humanité. On l’en a privé. » La dignité est toujours ce que l’on cherche à préserver et à défendre coûte que coûte dans les situations les plus extrêmes, comme l’incarcération. Comment la définirais-tu, cette dignité, qui, si on la perd, ne pousse à rien d’autre qu’au suicide ?

Je te demande cela car plus loin, tu insistes : « On ne les voit pas, on en parle très peu, mais même de manière furtive, tous les détenus se posent la question du suicide à un moment donné » : cette question n’intervient-elle pas quand justement toute dignité est retirée ? Souvent on alerte sur le fameux « choc carcéral », que la prison semble vouloir atténuer, alors qu’elle le crée elle-même, encore une absurdité…

Quand tu précises bien : « une chose est sûre, nouer des liens au barreau, se passer la corde au cou, dans la froideur, la noirceur, aux tréfonds d’une cellule de prison, relève de bien des qualificatifs, mais certainement pas de la lâcheté », de quoi s’agit-il alors ? D’un ultime geste de combat, de résistance, pour conserver sa dignité intacte, comme pour signaler : vous ne m’aurez pas, vous ne m’achèverez pas ?

J'ai envie de dire que l'on ne pense plus à la dignité quand on est désespéré. Ce dont la prison vous prive, c'est du respect. Vous êtes un sous-citoyen. Ce qui arrive à Simo dans mon récit est le reflet de ce que la prison fait de pire en termes de racisme, de défaut de prise en charge et d'absence d'humanité. Peu importe ce que l'on pense des détenus ou de la manière dont ils devraient être traités. Nous sommes dans un pays démocratique, une République qui ne devrait opérer aucune distinction. La justice décide d'incarcérer des hommes et des femmes, elle se doit de les prendre en charge sans aucun manquement et sous aucun prétexte.

Aucun détenu ne devrait subir des sanctions arbitraires, de telles humiliations. Aucun détenu ne devrait avoir faim, avoir soif ou avoir froid. Il n'y a absolument aucun argument qui justifie cela à moins d'assumer d'être dans un pays qui bafoue allègrement les Droits de l'Homme. Ce n'est pas moralement acceptable. Le manque de respect et les conditions de détention sont indéniablement des facteurs qui exacerbent les suicides en prison. L'administration pénitentiaire devrait être tenue responsable à chaque fois que cela se produit. Le suicide n'est en rien un combat, de la résistance ou un désir de conserver sa dignité. C'est l'expression du désespoir, de la solitude et de l'impossibilité de supporter ce que ces quatre murs imposent.

- Penchons-nous sur la question du racisme, car j’ai été agréablement surpris par le fait que tu n’hésites pas à utiliser des catégories sociales raciales pour décrire la situation dans laquelle vous vous trouvez entre codétenus et avec les surveillants. En outre, un de tes codétenus baigne clairement dans ce qu’on pourrait appeler une idéologie suprémaciste blanche, me semble-t-il, cela m’a fait penser à Vernon Schillinger et ses sbires dans OZ.

« Pour le dire sans détour : il y a plus de noirs et d’Arabes en prison non parce qu’ils sont des criminels nés, mais parce qu’on présuppose qu’ils le sont. Notre racisme nous pousse à les contrôler davantage, ce qui les conduit plus en prison que les autres, ce qui vient valider notre racisme. « Ah ! Tiens ! Tu vois, j’avais raison ! Tous les mêmes ! » C’est ce que l’on appelle un biais de confirmation. Un biais de confirmation est un phénomène neurocognitif qui concerne tous les êtres humains et qui nous pousse à rechercher des réponses qui vont aller dans le sens des connaissances, représentations, croyances que nous possédons déjà, à l’exclusion d’autres réponses possibles, notamment celles qui contrediraient nos raisonnements. Nous faisons tout cela, c’est humain. Seulement, certains savent instrumentaliser ce biais. Il ne faut pourtant pas nier les évidences : nous avons des populations carcérales fortement racisées parce que nous sommes racistes. »

Je trouve cela très bien vu et je suis assez d’accord avec toi. Cependant ce « nous », toi qui a travaillé au plus proche du pouvoir et dont le travail était justement de traquer de supposés « islamistes », est-il un « nous » d’ordre inter-individuel, le « nous » des citoyens entre eux, ou s’agit-il d’un « nous » institutionnel ?

Car quand tu stipules que : « la prison n’est pas le reflet de notre société, mais de ses défauts, corrigeons notre racisme, corrigeons les discriminations et inégalités de traitement, et nous aurons réellement progressé », j’aurais tendance à préciser que la prison sert justement la société qui a tout intérêt à ce que des populations que l’antiracisme nomme non-blanches soient si invisibles qu’elles en finissent éloignées de tout, derrière des murs de cités-ghettos, des quartiers populaires excentrés des grandes villes, en banlieue, voire à l’extrême, dans des centre de rétention, des prisons. Ne penses-tu pas, par conséquent, que « notre racisme » à corriger, c’est bien trop peu, que cette question est essentiellement politique, et que le racisme est à éradiquer à un niveau institutionnel, étatique, gouvernemental plus précisément ?

D'abord, quand je dis « nous », je fais référence à la fois au « nous » pluraliste individuel et au « nous » institutionnel. Les deux sont intimement liés. Les institutions sont, après tout, créées et maintenues par les individus. Le racisme est donc, à mon avis, à la fois un problème individuel et institutionnel. Noirs, Arabes, Blancs, peu importe, la prison n'épargne personne, mais le constat est là, les personnes racisées, françaises ou étrangères, immigrées ou non, sont surreprésentées en détention.

Ce que je décris dans mon livre, c'est l'impact des préjugés raciaux qui conduit à cette surreprésentation dans le système pénal. Nous pouvons nous accorder sur le fait qu'une trop grande part de nos concitoyens subit de la discrimination, de l'ostracisation sous tous les angles et par conséquent sont rendus plus vulnérables face à la petite délinquance. Il y a les choix personnels, l'autodétermination à ne pas commettre d'infraction, mais quand tout un système est modelé pour vous exclure, puis vous persécute plus que de raison, on entre dans un cercle vicieux. Quand j'entends crier ensuite : « Il n'y a que des Arabes ou des Noirs en prison, tous des délinquants », quand j'entends des hommes politiques au discours haineux haranguer les foules pour stigmatiser les personnes racisées, je me dis que nous sommes tous responsables de ne pas réussir à empêcher ces dérives.

Je crois aussi que le changement doit venir de la base. C'est à chacun d'entre nous de prendre conscience de nos préjugés, de nos stéréotypes, et de faire un effort conscient pour changer notre façon de penser et d'agir. C'est un processus difficile, mais c'est la seule façon de parvenir à une société véritablement équitable et inclusive.

Il faut également réformer les institutions qui perpétuent le racisme, mais cela ne se produira pas du jour au lendemain. Cela nécessite une pression constante de la part de citoyens engagés et bien informés. Cela nécessite aussi des dirigeants disposés à affronter ces problèmes de front. Mais au bout du compte, le changement dépend de nous tous.

- « Que se passerait-il si je venais à être démasqué, si un détenu radicalisé apprenait que je suis un ancien enquêteur de la DGSI » : tu n’évoques pas vraiment la manière dont tu as travaillé dans le contre-terrorisme « islamiste » ? Tu avais peur de quoi face à des prisonniers qui auraient découvert que tu aurais pu être celui qui les a traqués et fait condamner ?

Tu ajoutes : « à vrai dire, un détenu qui tient un discours haineux et dit qu’il veut s’en prendre à des musulmans, ça n’émeut personne. J’ai tendance à penser qu’à l’inverse, si un musulman avait ouvertement projeté de s’en prendre à des détenus blancs, et/ou à des catholiques, voire à des surveillants, le traitement de l’incident aurait été totalement différent. » Justement. Ne considères-tu pas que tu as participé à ce système islamophobe et stigmatisant qui est capable du pire depuis des décennies maintenant ? Et que justement si un racisme doit être « corrigé », c’est bien celui de ce système répressif et la stigmatisation, venant de L’État même, qu’il nourrit ?

Je ne sais pas ce qui se serait passé si j'avais été « démasqué » par un détenu radicalisé dont j'aurais eu la charge du dossier à l'époque où je travaillais à la DGSI. Aurait-il fait la part des choses ou m'aurait-il tenu pour responsable de sa situation ? Aucune idée, et je suis bien content de ne pas avoir eu à gérer ça. Mais indéniablement, c'était un véritable risque quand je vois que l'administration pénitentiaire ne prend absolument pas en considération ces aspects. Il existe des dérives au sein de la police et la DGSI n'y fait pas exception.

Il faut comprendre que les attentats successifs et la montée en puissance de la lutte contre le terrorisme islamiste ont entraîné de fortes réactions et de mauvaises réactions face à l'émotion et à l'urgence. Les amalgames sont extrêmement présents par manque de formation, d'acculturation à la matière, de nombreux préjugés et la volonté de taper fort, dans toutes les directions, sans distinction. Des comportements totalement irrationnels, guidés par la peur et l'effroi, ont mené à des enquêtes partiales et inéquitables.

Tu parles de système et d'institutions, mais je persiste sur le fait qu'ils sont composés d'hommes et de femmes avant tout. Pour ma part, j'ai toujours pris le temps de faire la part des choses et jamais je n'ai tordu les faits autour d'un suspect pour absolument le faire rentrer dans une case. Ce n'est pas le cas de tous, certes, mais j'ai travaillé avec des policiers qui le faisaient tout autant que moi. Malheureusement, on met souvent tout le monde dans le même panier, en ignorant les conséquences, avec l'idée que de toute manière, dans le lot, il y a bien un coupable.

Au final, mes codétenus ont fini par savoir que j'étais un ancien policier et une partie connaissait mon histoire. Et ça s'est très bien passé, car avec le temps, ils savaient qui j'étais, ce que je pensais et nous étions dans la même galère.

- Évoquons en quelques mots le fait qu’il n’y a pas eu que toi qui a subi toutes les dures épreuves que tu relates dans ce livre, mais aussi ton conjoint Joël, auquel tu es uni par un PACS, antérieurement à vos incarcérations à chacun, pendant vos mises en détention provisoire respectives. Qu’as-tu appris de la manière dont on peut considérer un couple homosexuel, reconnu comme tel légalement, dans le cadre pénal et pénitentiaire ? Et sur la manière dont évidemment la condamnation d’une personne condamne en même temps ses proches, sa famille, ses amis ?

Nous étions loin d'imaginer subir autant d'homophobie face à la justice. Pour faire simple, nous n'avons jamais été reconnus comme un couple. Ils nous ont traités comme deux hommes, deux simples connaissances, deux complices. C'était humiliant de ne pas se voir accorder les mêmes droits que n'importe quel couple, même si nous étions mis en cause dans une procédure judiciaire. Nous étions révoltés et impuissants. Joël a été incarcéré en détention provisoire. Quand il est sorti, nous avions l'interdiction d'être en contact. Malgré nos demandes, malgré une instruction terminée, l'interdiction a persisté. Pour des raisons que j'évoque dans le livre mais avant tout par amour, nous nous sommes revus, nous avons repris notre vie. Quand la justice a su que nous n'avions pas respecté l'interdiction de contact, Joël a été de nouveau placé en détention et moi sous bracelet électronique.

Quels moyens déployés pour empêcher un couple de se voir ! La justice ne condamne pas que des personnes, elle condamne des familles entières. C'est une véritable épreuve que de devoir soutenir un proche en prison. Non seulement nos familles sont considérées comme coupables de nos actes, mais elles sont humiliées par les procédés mis en place par l'administration pénitentiaire. Elles doivent tout assumer seules à l'extérieur et également nous soutenir moralement et financièrement. Les trajets jusqu'au parloir, l'attente, les démarches à notre place, l'angoisse, l'incertitude, et j'en passe beaucoup. Pendant ce temps, nous sommes enfermés entre quatre murs, impuissants. La fatigue s'accumule avec les mois, les années ; la prison tend les rapports et il faut beaucoup de courage pour tenir dans cette épreuve. Beaucoup de détenus perdent le contact et le soutien, car la prison épuise les plus déterminés et brise les liens déjà ténus. La prison fabrique de la précarité sociale et émotionnelle.

- « Entre quatre murs, tout prend une importance démesurée, alors une simple petite chose peut vous obnubiler pendant des heures, voire des jours. Dans votre cellule, inerte, impuissant, vous attendez que quelqu’un daigne vous répondre. (...) Le temps en détention, c’est l’expression la plus pure de la théorie de la relativité. Le quotidien est fade, le temps s’étire, noir et visqueux. »

Pour finir, quand tu dépeins la vie en prison comme tel, quel conseil donnerais-tu à des prisonniers qui sont en ce moment entre les quatre murs de ces 9 m2 en moyenne, et qui pourraient bientôt te lire ?

J'aimerais leur dire tant de choses ! La première, c'est de ne jamais accepter l'humiliation et le manque de respect. L'administration consent à enfermer des milliers de détenus dans des conditions indignes sans s'efforcer de changer cela. Il ne faut pas céder ; il faut dénoncer, écrire, parler, témoigner autant que possible. Il faut se battre pour chacun de ses droits, à chaque fois que c'est possible.

Le système se nourrit de notre impuissance et de notre résignation. Les détenus doivent s'emparer de leur droit. Lisez le Guide du prisonnier de l'OIP, aidez-vous mutuellement. En ce qui concerne le temps en détention, utilisez-le pour en sortir plus fort et non affaiblis. Inscrivez-vous aux cours, à la bibliothèque, aux activités sportives. Participez à tout ce qui est possible.

Le seul et unique objectif, c'est de sortir, dans les meilleures conditions possibles.

Pour vous procurer les livres de Christophe Boutry : https://haurus.fr/livres/