En 2014, la France comptait 41,7 millions de personnes en âge de travailler (âgés entre 15 et 64 ans), réparties de la façon suivante : 62,3% en emploi[1], 10,3% au chômage, 10,3% étudiants et 17% en « inactivité[2] » ou retraité[3]. Le salaire représente en moyenne, près de 80% des revenus des ménages, mais au-delà de l’aspect monétaire, l’emploi participe activement à la vie sociale de l’individu. C’est un instrument de reconnaissance statutaire par les autres, vecteur de sociabilité et de sécurité, facilite l’accès au logement et donne accès à de nombreux droits (santé, retraite…). Même si l’absence d’emploi et la pauvreté ne se superposent pas, la pauvreté monétaire étant définie au niveau du ménage, 60% des ménages touchés par la pauvreté sont des foyers dont les deux adultes ne travaillaient pas en 2014. Néanmoins l’emploi ne permet pas de garantir un revenu suffisant pour s’extraire des difficultés financières. Alors que le sens commun voudrait qu’un emploi assure un niveau de vie correct, il s’avère que près de 25% des individus touchés par la pauvreté monétaire occupaient un emploi. En totalisant tous les actifs[4], ce pourcentage grimpe à 35%, soit environ 11% du total des actifs[5]. Jusque dans les années 1990 on considérait que l’emploi protégeait de la pauvreté. L’évolution du marché du travail pendant les 30 dernières années constitue des facteurs diffuseurs et aggravant la pauvreté.

- Altération du marché de l’emploi

Pour saisir le changement du marché de l’emploi, il convient de remonter au Trente glorieuses et au basculement progressif qui s’est opéré à la fin des années 1970 début des années 1980. Dans les années d’après-guerre, entre 1950 et 1965, le flux d’entrant sur le marché du travail était particulièrement faible, alors que la croissance économique était élevée[6], la mobilité ascendante professionnelle était forte. A partir des années 1965, la venue des baby-boomers, combinée à l’arrivé croissante des femmes et migrants ont équilibré le marché. Les chocs pétroliers marquent le ralentissement de la croissance et l’augmentation du chômage, les entrants étant toujours aussi nombreux alors que la création d’emploi diminuait. Entre 1980 et 2016 la population active est passée de 24 à 29,2 millions (+ 22 %), sur la même période le nombre d’emploi de 23 à 26,2 millions (+ 15%).

Outre cette différence structurelle, la nature du marché de l’emploi a évolué. Pour comprendre cette mutation il me semble important d’utiliser le prisme de la sphère productive et de la sphère présentielle. La première regroupe les activités exportatrices de biens et de services, tournée vers l’international (agriculture, industries, services aux entreprises), la seconde est orientée vers la satisfaction des besoins des personnes présentes, accès sur le local (santé, commerce de détail, services aux particuliers...). Sur les 30 dernières années, les emplois liés à des activités productives ont baissé de 6%. Dans le même temps ceux-ci ont progressé de 42% dans la sphère présentielle, comprenant en 2011 les ⅔ des actifs[7]. En comparant 15 fonctions transversales aux deux sphères, on constate que les actifs n’occupent pas les mêmes fonctions. En subdivisant la sphère productive, la production concrète (emplois de fabrication industrielle, productions agricoles), emploi généralement peu qualifié, ne représente plus que 30% des emplois contre 56% en 1982. A l’inverse la production abstraite (conception recherche, prestation intellectuelle et les fonctions d’intermédiation des entreprises), a bondi de 47%. Ces fonctions à fortes valeurs ajoutées font appel à une main d’œuvre plus qualifiée que la production concrète et sont localisées principalement dans l’agglomération parisienne et dans les métropoles régionales. Les territoires dont la sphère productive concrète était prépondérante, ont perdu le plus d’emploi, tel le Nord Est et Massif Central... Pour la sphère présentielle, la demande croissante au sein de l’administration publique, la santé et les services de proximité est génératrice de création d’emploi, même si ces fonctions sont généralement peu qualifiées, féminisées et à temps partiel (M. ABHERVE, P. DUBOIS, 2008, T. ANGELOFF 1999, G. LAGOUNELLE, 2007).

2. L’emploi comme source de revenu

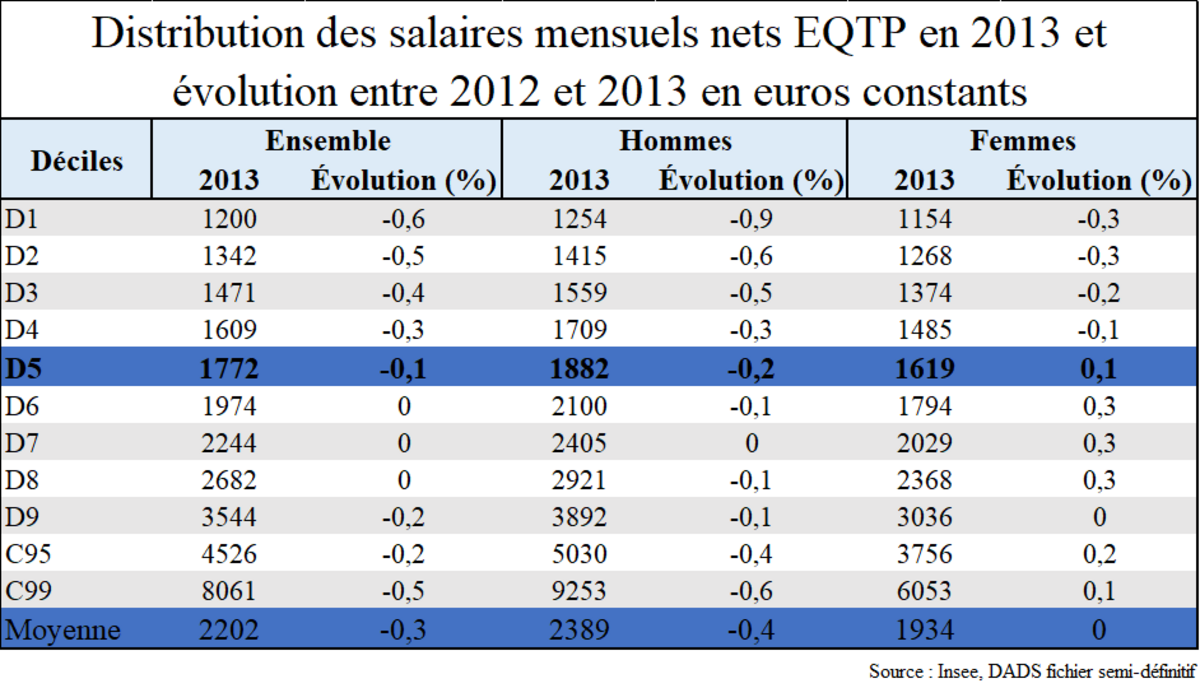

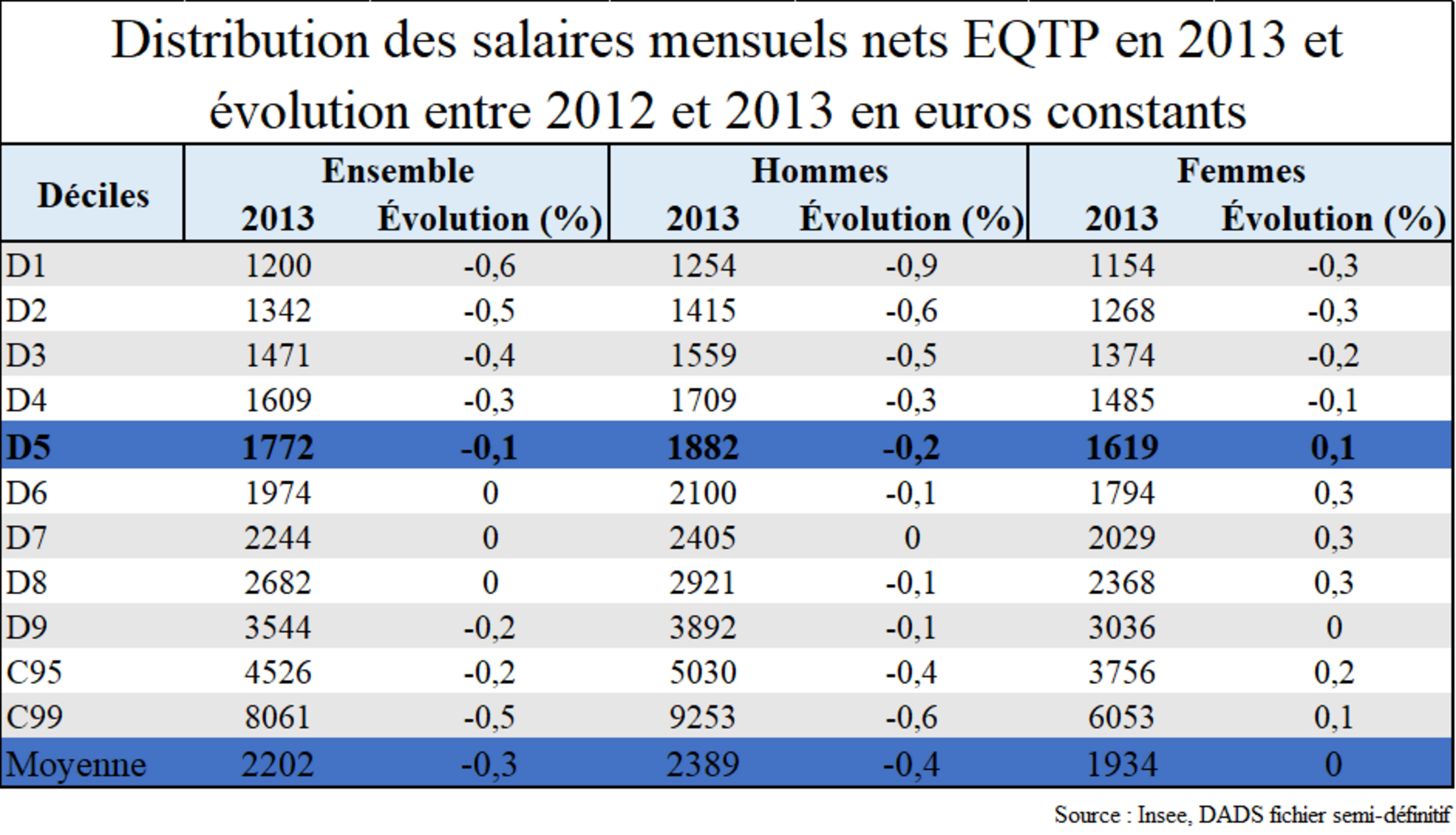

Cette polarisation de l’emploi, entre d’un côté une demande toujours plus importante de qualification et de l’autre un nombre croissant de métiers peu qualifiés, n’entraine pas une forte disparité de salaire (P. CHARNOZ, E. COUDIN, M. GAINI, 2009).

Agrandissement : Illustration 1

Entre 1990 et 2014 le rapport entre les déciles D9 et D1, pour les salaires à temps complet, est passé de 3,2 à 2,7[8], baisse s’expliquant de plusieurs raisons. D’une part l’évolution des plus bas salaires est corrélée au salaire minimum. Le SMIC, par son mode de calcul[9], empêche mécaniquement le décrochage des plus faibles rémunérations, la tendance étant même au rattrapage des salaires intermédiaires. Les variations du SMIC ont un impact sur tous les salaires inférieurs à 2 500 € (R. AEBERHARDT, P. GIVORD, C. MARBOT, 2012). D’autre part les métiers les plus qualifiés, censés être les plus rémunérateurs, l’augmentation du nombre de diplômés (démocratisation scolaire) plus élevée que le nombre de poste, la baisse intrinsèque des compétences et le classement des diplômes, ont entrainé leur dévalorisation financière, même s’il existe encore une corrélation entre le salaire et le niveau d’étude (P. LEMISTRE, 2003). L’affinité entre l’éducation scolaire et les revenus disponibles est forte surtout en début de carrière. Toute chose égale par ailleurs, plus le diplôme est élevé, plus le salaire est conséquent. Cette appréciation inhérente du diplôme est à relativiser. Que ce soit le choix des cursus supérieurs (R. DELES, 2013), le capital social exploitable, le réseau familial … sont d’autant d’éléments exogènes limitant le rendement des diplômes. Il est, pour de nombreux ménages aisés, un moyen de justifier une position dominante souvent acquise avant la naissance. Certes le diplôme a une valeur intrinsèque sur le marché du travail, mais se focaliser sur celle-ci serait ignoré un pan de la reproduction des inégalités.

Un autre facteur explicatif de la réduction de cet écart est la prégnance du chômage. Les entrants sur le marché du travail ont vu leur capacité de négociation diminuée entrainant des tensions à la baisse des salaires, pression ressentie par les plus diplômés, le SMIC limitant cet effet sur les emplois les moins qualifiés. Il y a une diminution des disparités salariales depuis 1970, alors que le nombre de diplômés du supérieur a augmenté. En 1967 le salaire d’un titulaire de bac + 3 gagnait 2,6 fois plus qu’un titulaire d’un diplôme professionnel de cycle cours (BEP/CAP), contre 1,7 en 2009 (L. CHAUVEL, 2010, 2016).

Ces disparités sont certes moins fortes mais les progressions salariales au cours de la carrière sont elles aussi moins importantes. Jusque dans les années 1980, les salariés les moins bien rémunérés pouvaient espérer au cours de leur carrière accéder à des postes mieux rétribués. Depuis les carrières sont plus plates, plus tassées (G. KOUBI, 2002). Après l’âge de 30 ans la mobilité salariale est quasiment nulle même chez les plus bas salaires, ce qui n’était pas le cas avant 1980, les actifs pouvaient espérer au terme de leur carrière récupérer leur « retard ». (F. BERTON, J.P. HUIBAN, F. NORTIER, 2010, L. CHAUVEL, 2010, 2016). L’évolution des salaires des déciles 3 à 9, sur l’échelle des émoluments, progresse au cours de leur carrière, en moyenne de 1,5% par an. Pour le dixième décile, cette croissance est d’environ 3%. Les deux premiers ont la croissance la plus rapide, située entre 10 et 15%, s’expliquant en grande partie par un effet de rattrapage (M HUSSON, 2012), à contre balancer avec la qualité intrinsèque de celui-ci.

La nature de l’emploi, notamment les variations horaires et sa non continuité, entraine une incertitude sur les salaires et les tirent vers le bas. Le salaire au 9ème décile était 9 fois plus élevé qu’au 1er décile, contre 2,7 fois pour des salariés à temps complet. Ces risques salariaux impactent majoritairement les individus les moins qualifiés travaillant principalement dans le service à la personne, la grande distribution et l’hôtellerie-restauration[10], touchant essentiellement les jeunes, les femmes, les personnes d’origine étrangère et les individus de plus de 55 ans.

[1] Les personnes en emploi au sens du Bureau International du Travail (BIT) sont celles ayant travaillées pendant une durée quelconque, ne serait-ce qu'une heure, au cours d'une semaine dite de référence.

[2] Ici j’entends par inactivité les personnes n’étant pas en emploi et n’en cherchant pas. L’inactivité selon le BIT regroupe les inactifs les personnes qui ne sont ni en emploi, ni au chômage : jeunes de moins de 15 ans, étudiants et retraités ne travaillant pas en complément de leurs études ou de leurs retraites, hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler.

[3] Insee, Emploi-Chômage-Revenu 2014, 2016.

< URL : file:///C:/Users/Plop/Downloads/EMPSAL16h_F2_chomage%20(1).pdf>

[4] La population active au sens du BIT regroupe la population active occupée et les chômeurs.

[5] Insee, DGFiP, Cnaf, Cnav, CCMSA, Enquête Revenus fiscaux et sociaux 2014, 2016.

<URL : file:///C:/Users/Plop/Downloads/FPORSOC14f_VE6_redistribution.pdf>

[6] Insee Niveaux de vie et redistribution 2014, 2016.

< URL : file:///C:/Users/Plop/Downloads/FPORSOC16l2_F4.2_pauvrete%20(3).pdf>

[7] Insee, Trente ans de mutations fonctionnelles de l’emploi dans les territoires, 2015.

< URL : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1283880>

[8] Insee, Salaires dans le secteur privé et les entreprises publiques, 2015

< URL : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1370897>

Sénat, La coordination des politiques économiques en Europe (Tome II) : surmonter le désordre économique en Europe, 2009 <URL : https://www.senat.fr/rap/r08-342/r08-342.html>

[9] Pour plus de renseignement sur le mode de calcul <URL : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2300>

[10] CRÉDOC, Les classes moyennes sous pression, 2009 <URL : http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C249.pdf>