L’enseignement en France

Les autorités compétentes présentent l’enseignement en France comme

- laïc, car il ne se réfère à aucune religion en particulier,

- égalitaire, car il est censé assurer l’égalité des chances de tous les élèves,

- performant car il amène les plus doués à des sommets (maîtrise, doctorat, grandes écoles), et qu’il amène chacun au maximum de ce qu’il peut atteindre.

- et tout cela dans la gratuité la plus complète.

Or, la réalité est malheureusement beaucoup plus prosaïque.

1 Bilan d’une étude de l’enseignement en France

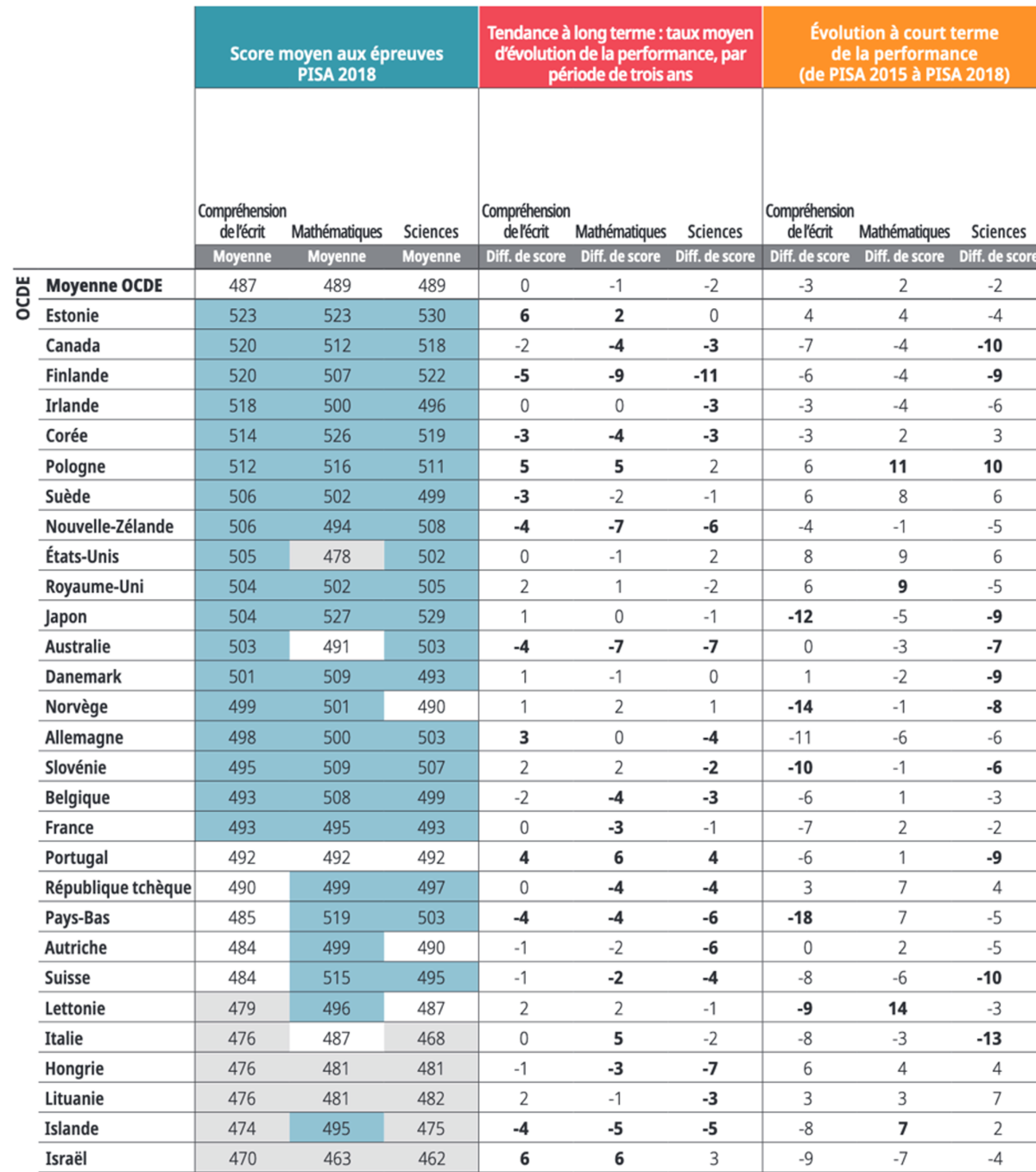

Il existe une façon de comparer l’enseignement d’un pays à celui d’un autre. Il suffit de consulter les enquêtes du système PISA, qui a lieu tous les trois ans.

Le classement PISA intitulé "Classement Pisa 2018" a été publié en décembre 2019. La matière principale testée est cette fois la lecture. Plus d'un demi-million d'élèves ont pris part en 2018 à des tests de deux heures, avec pour objectif concret de déterminer "ce que les élèves de 15 ans savent et ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils savent". La France est classée 23e sur 70. Voici le début de ce classement :

Agrandissement : Illustration 1

La France n’est donc pas si mal classée, même si elle n’est pas dans le peloton de tête.

Voyons maintenant les détails de notre étude.

1.1 L’enseignement et la laïcité.

Sur le site de l’éducation nationale, on trouve ce qu’interdit la laïcité en ce qui concerne l’école :

- Aucune religion ne peut imposer ses prescriptions à la République. Aucun principe religieux ne peut conduire à ne pas respecter la loi.

- Dans l’enceinte des écoles, collèges et lycées publics et dans le cadre des activités éducatives et péri-éducatives, les élèves ne doivent être soumis à aucun prosélytisme, de quelque sorte que ce soit, de la part des personnels, de parents d'élèves ou d'autres élèves.

- Aucun établissement d'enseignement privé sous contrat ne peut déroger à ses obligations liées au respect du contenu des programmes de l'Éducation nationale. Par ailleurs, ces établissements ne peuvent pratiquer aucune discrimination, qu'elle soit fondée ou non sur la religion.

L’assassinat de notre collègue Samuel Paty montre que certains n’ont pas compris ce qu’interdisait la laïcité.

On pourrait croire que les écoles françaises sont toutes laïques. Pourtant, il existe, comme le fait remarquer le point c), un bloc d’écoles confessionnelles, à 98% catholiques.

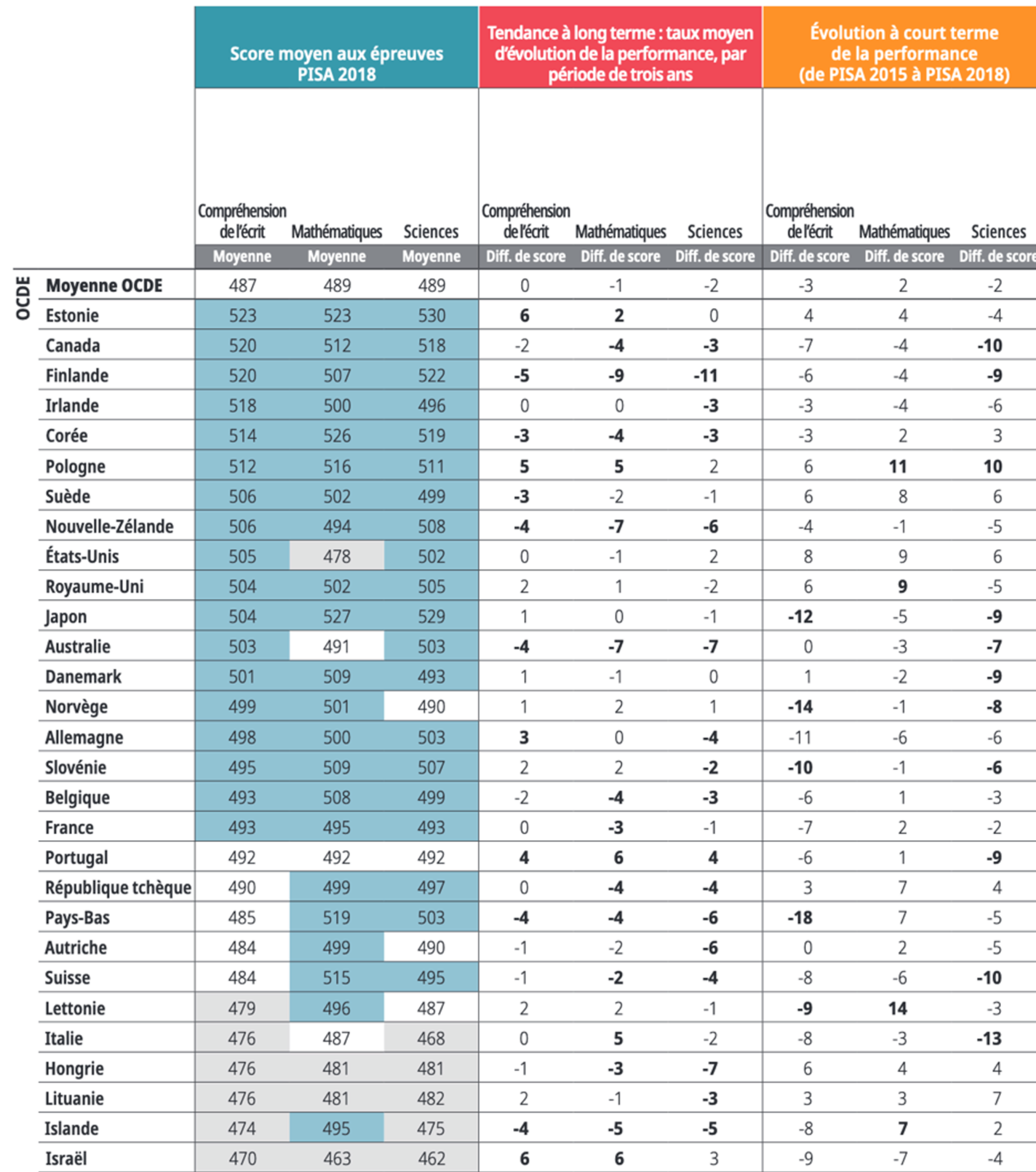

De plus, selon le café pédagogique, http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/05/12052016Article635986334509842295.aspx : « Les données statistiques ministérielles montrent que le recrutement social des collèges publics et privés est sensiblement différencié à deux titres. D'une part, les élèves d'origine populaire sont deux fois plus présents dans les collèges publics que privés (41% versus 19,5%) ; d'autre part, la proportion d'élèves d'origine aisée est nettement plus forte dans les collèges privés que publics (35,8% versus 19,3%) (graphique 1). »

Agrandissement : Illustration 2

Lecture : 24% des élèves scolarisés dans les collèges privés sont d'origine populaire en 2002 ; 20 % à la rentrée scolaire 2012. Source: RERS (2003 et 2013), exploitations secondaires par l'auteur.

En outre, au cours des dix dernières années, le nombre des enfants d’origine aisée a encore augmenté dans les collèges privés passant de 30% à 36 %

Ainsi, le succès scolaire dépend de l’origine sociale des élèves, et du système de cours qu’ils suivent.

Pourquoi, alors que, selon les données 2021 de l'IFOP, 6,6 % des Français se disent catholiques pratiquants, sont-ils 17,33% à envoyer leurs enfants dans une école privée de la même religion ?

Bernard Toulemonde, inspecteur général honoraire de l’Éducation nationale, auteur du livre "Et si on tuait le mammouth ?", parution le 5 janvier 2017, livre à "l'Obs" son point de vue.

« Ce résultat est paradoxal, en effet. Le privé a des professeurs moins bien formés : selon le Bilan social de l’Éducation nationale, le second degré compte 4% d’agrégés dans le privé contre 13% dans le public, 72% de capétiens dans le privé contre 77% dans le public, et 26% de non-titulaires dans le privé contre… 6,5% dans le public ! Les classes sont plus chargées. Le collège et le lycée proposent moins d'options... Et pourtant, le système scolaire privé est plus efficace. »

En fait, à notre avis, le privé obtient de meilleurs résultats parce qu’il y règne une ambiance de travail mieux encadré. A en croire RFI, ( https://www.rfi.fr/fr/france/20170202-education-succes-croissant-prive-question-son-financement-public )

« La raison principale invoquée par les parents pour se tourner vers l’enseignement privé est la qualité de l'enseignement. Au-delà même du simple apprentissage, c’est l’éducation en général qui serait meilleure dans le privé. Des professeurs moins souvent absents, une discipline plus stricte et finalement, des résultats aux examens nationaux comme le brevet des collèges ou le baccalauréat plus élevés que dans le public. »

L’enseignement public, lui, ne choisit pas ses élèves. Certaines classes, dans certains quartiers, comprennent une majorité d’élèves issus de minorités, ce qui pose des problèmes de niveau de français lorsque les parents de ces élèves possèdent mal notre langue. Lorsque les élèves rencontrent des difficultés, ils ne peuvent pas recevoir d’aide de leurs parents. Ceux-ci n’ont pas non plus les moyens financiers pour leur permettre de combler leurs lacunes par un enseignement supplémentaire. Enfin leur religion, leur façon de vivre influent fortement sur le jugement qu’ils portent sur nos habitudes. Cela peut aller si loin que l’on se retrouve dans une situation telle que celle du cas Samuel Paty. On trouve dans Wikipedia : « Le président de la République, Emmanuel Macron, se rend le soir même sur les lieux de l'attentat, devant le collège de Conflans-Sainte-Honorine. Il déclare alors : « Un de nos concitoyens a été assassiné parce qu’il enseignait, apprenait à ses élèves la liberté d’expression, de croire ou ne pas croire. Notre compatriote a été la victime d’un attentat terroriste islamiste caractérisé (…) Il n’y a pas de hasard si ce soir c’est un enseignant que ce terroriste a abattu parce qu’il a voulu abattre la République dans ses valeurs. »

On voit bien que l’État et son professeur, qui s’appuient sur la laïcité d’une part, et les parents d’élèves, certains religieux voire islamistes d’autre part, il existe un fossé : chacun pense avoir le droit pour soi, et certains sont prêts à s’appuyer sur leur version du droit pour condamner, puis exécuter celui qu’ils traitent de coupable.

Comme on le voit à cet exemple, on aura du mal à convaincre chacun de ces deux groupes d’accepter les arguments de l’autre groupe car, selon la loi, seul le premier groupe a raison. On doit craindre qu’il soit difficile, voire impossible, de faire comprendre les principes de la laïcité et de les faire accepter par le groupe des parents. La vision des choses des parents est incompatible avec celle des enseignants, et seule la version des enseignants est ici conforme à la loi. Elle seule donc est acceptable, l’autre étant illégale.

1.2 L’égalité des chances.

L’enseignement, en France, se caractérise par une forte inégalité.

Selon le site « inegalites.fr », https://www.inegalites.fr/Le-niveau-de-diplome-des-categories-sociales?id_theme=20, selon les statistiques officielles, on peut voir que moins les parents sont diplômés, moins leurs enfants le seront aussi.

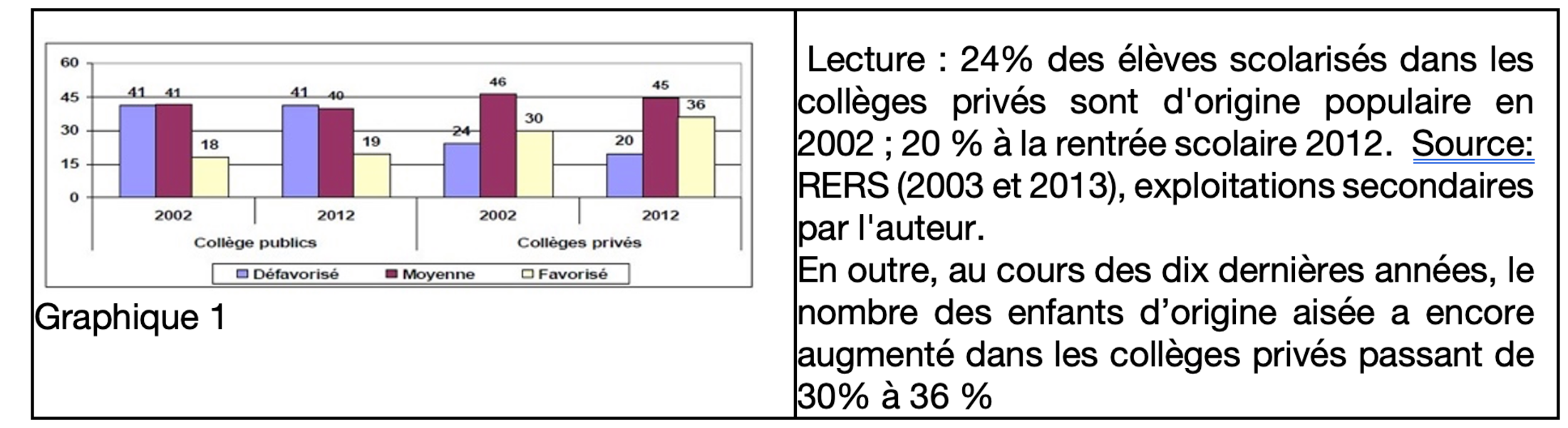

Agrandissement : Illustration 3

Niveau atteint par les élèves selon leur origine sociale (Élèves enregistrés en 6ème en 1995 en %)

Les parcours dans l’enseignement supérieur : devenir après le baccalauréat des élèves entrés en sixième en 1995 », ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, juin 2012.

On nous parle sans cesse de notre enseignement qui est censé être égalitaire et fondé sur la laïcité. On nous fait croire que tous les enfants ont les mêmes chances : ce n’est pas vrai.

Selon le site « politologue.com », on compte en France 12 790 181 élèves, dont 10 573 912 dans le public, et 2 216 249 dans le privé. Cela veut dire que 17,33% échappent à l’enseignement public laïc.

1.3 Les performances de l’enseignement français.

Ainsi, le succès scolaire dépend de l’origine sociale des élèves, et du système de cours qu’ils suivent.

Pourquoi, alors que, selon les données 2021 de l'IFOP, seuls 6,6 % des Français se disent catholiques pratiquants, autant de gens, sont-ils 17,33% à envoyer leurs enfants dans une école privée ?

Bernard Toulemonde, inspecteur général honoraire de l’Education nationale, auteur du livre "Et si on tuait le mammouth ?", parution le 5 janvier 2017, livre à "l'Obs" son point de vue.

Ce résultat est paradoxal, en effet. Le privé a des professeurs moins bien formés : selon le Bilan social de l’Éducation nationale, le second degré compte 4% d’agrégés dans le privé contre 13% dans le public, 72% de capétiens dans le privé contre 77% dans le public, et 26% de non-titulaires dans le privé contre… 6,5% dans le public ! Les classes sont plus chargées. Le collège et le lycée proposent moins d'options... Et pourtant, le système scolaire privé est plus efficace.

En fait, à notre avis, le privé a de meilleurs résultats parce qu’il y règne une ambiance de travail mieux encadré, plus contrôlé. A en croire RFI, ( https://www.rfi.fr/fr/france/20170202-education-succes-croissant-prive-question-son-financement-public ) « La raison principale invoquée par les parents pour se tourner vers l’enseignement privé est la qualité de l'enseignement. Au-delà même du simple apprentissage, c’est l’éducation en général qui serait meilleure dans le privé. Des professeurs moins souvent absents, une discipline plus stricte et finalement, des résultats aux examens nationaux comme le brevet des collèges ou le baccalauréat plus élevés que dans le public.

Les chiffres de la note du ministère de l’Éducation nationale confirment d’ailleurs le phénomène. Plus l'année scolaire est importante pour le futur de leur progéniture, plus les parents se tournent vers le privé. Par exemple, en maternelle, où il n'y a pas vraiment d'enjeux ou d'examens, la proportion d'élèves dans le privé est de 14%. Au collège, pour la seule classe de 6e, le pourcentage d’élèves dans le privé atteint les 22%. »

Il semblerait donc bien que ce ne soit pas la qualité des enseignants qu’il faille mettre en cause, mais les conditions dans lesquelles ils enseignent. Le privé est plus discipliné, il choisit son public. Cela corrobore ce que l’on entend dire de certaines enseignantes ou enseignants du public : quand ils ont des problèmes avec certains élèves particulièrement rebelles à toute discipline, leur direction leur conseille d’éviter de faire des vagues. Cette situation peut devenir incontrôlable, comme dans le cas du regretté Samuel Paty, assassiné en 2020, suite à son enseignement.

1.4 L’enseignement est gratuit.

L’enseignement du primaire et du secondaire est gratuit, du moins dans les écoles publiques.

Les études supérieures représentent un budget conséquent pour les familles. Selon l’orientation choisie par l’étudiant, université, prépa, écoles de commerce ou d’ingénieurs post-bac, BUT..., le prix du cursus peut aller de la gratuité à plus de 10 000 euros par an. D’autant plus que les études ne se résument pas à la scolarité. Le budget peut comprendre l’inscription aux concours, les livres, le logement, les repas etc. Voici les frais de scolarité à prévoir quand on veut étudier en France expliqués par le Figaro/ étudiant (https://etudiant.lefigaro.fr/article/combien-coutent-les-etudes-superieures-_3b56fd8a-5768-11e8-9656-537e55f35539/)

« L’université est quasiment gratuite: 170 € par an en licence, 243 € par an en master. Idem pour le BUT. Il faut toutefois ajouter la contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC) de 90€.

- En classe préparatoire, la scolarité est gratuite car la formation se déroule au lycée. L’étudiant doit toutefois s’inscrire aussi à l’université et payer les frais de scolarité, très faibles heureusement (260 euros). Dans un lycée privé sous contrat, comme Daniélou (Rueil-Malmaison), l’année coûte 2 940 €. Si vous optez pour Ginette à Versailles, la pension complète vous coûtera entre 5 661 € à 18 732 € l’année (des aides financières sont prévues pour les boursiers). Pour une prépa HEC privée hors contrat comme l’Ipesup, prévoyez 12 400 € par an.

- Pour un BTS, si l’établissement est public, la scolarité est gratuite car elle se déroule comme la prépa dans un lycée. Dans un lycée privé sous contrat, comptez environ 2.000 € par an, 8.000 € s’il s’agit d’un privé hors contrat. Certaines écoles proposent des BTS en alternance, ce qui permet au jeune d’être rémunéré et de ne pas payer de frais de scolarité.

- Coté écoles d’ingénieurs. Pour les écoles publiques, comptez 610 € par an environ. Certaines comme CentraleSupélec sont plus chères, 3500 euros par an. Dans toutes, la scolarité est gratuite pour les boursiers. La plus prestigieuse, l’École polytechnique, est gratuite et les étudiants sont fonctionnaires, donc payés pour étudier (autour de 900 /an). Dans le privé, le coût est plus élevé : 7 150 € pour l’ESTP (École supérieure des travaux publics), par exemple. À noter que les écoles d’ingénieurs informatiques sont souvent payantes et privées, à l’instar d’Epita (9 500 € environ).

- Les écoles de commerce sont les plus onéreuses, entre 9.000 € et 15.000 € par an environ. Post-bac, opter pour une prépa ou une admission parallèle après un BUT ou une licence vous fera économiser 30 000 euros environ. Enfin, pour les écoles privées spécialisées dans des domaines peu investis par l’enseignement supérieur public (jeux vidéo, digital, cinéma...)

2 Que faire pour améliorer l’enseignement ?

Si l’on veut une certaine qualité, une certaine égalité et un système permettant aux moins riches de faire des études qu’ils n’auraient pas les moyens de se payer, il faudrait faire un effort dont nous parlerons dans un autre chapitre.