Maintenant que la France est en proie à des incendies en lien avec le réchauffement climatique en avance sur les prévisions, que notre pays manque de plus en plus d’eau et que notre président et ses ministres, après avoir renationalisé EDF pour avoir les mains libres, nous préparent un grand plan à base d’énergie nucléaire, il serait temps de mettre les points sur les « i » : non, le nucléaire n’est pas une solution. C’est une fausse bonne idée.

1 La déclaration de Mme Borne

La nouvelle Première ministre, Mme Elisabeth Borne nous a annoncé dans son discours de politique générale du 6 juillet 2022 devant l’Assemblée nationale :

« Pour sortir du carbone, nous nous doterons d´un mix énergétique équilibré autour des énergies renouvelables et du nucléaire. Nous accélérerons le déploiement des énergies renouvelables. Nous investirons dans le nucléaire avec la construction de nouveaux réacteurs et des innovations pour le nucléaire du futur. »

Elle a envisagé ensuite le rachat de la partie privatisée d´EDF pour avoir les mains libres dans l’organisation de la transition énergétique en ce qui concernait le nucléaire. Enfin, elle a prévu que l’on fasse des économies d´énergie : « Réussir la transition énergétique, c’est ensuite consommer moins. »

Ce qui frappe, c’est le fait que l’oratrice ne précise pas ce qu’elle entend mettre dans son mix énergétique : elle ne précise pas s’il s’agit de construire des éoliennes, de monter des panneaux solaires, d’installer des turbines sur les cours d’eaux pour profiter de l’eau qui coule vers l’aval, même si le débit en diminue avec le temps, ou sur des cours d’eau en bordure de côte dont l’eau remonte au moment des marées comme sur la Rance depuis le 26 novembre 1966, d’autant plus que le niveau des océans a tendance à monter.

En revanche, elle met l’accent sur le nucléaire, que la France a fortement soutenu auprès de la Commission européenne pour qu’il soit reconnu comme énergie verte, comme pour le gaz.

2 L’article du Canard enchaîné

Un article paru dans le Canard Enchaîné du 27 07/2022 sous la plume de Jean-Luc Porquet nous apporte un éclairage qui va nous aider à mieux comprendre la situation qui se présente à nous.

Le titre Un « cocktail de risques », dit-il se réfère à une interview accordée par le P.D.G. de Total ,qui y a expliqué pourquoi il ne se lancerait pas dans l’énergie nucléaire :

« Nous n’avons pas les compétences, c’est très capitalistique et le cocktail de risques est trop important pour une entreprise privée. » explique-t-il.

Jean-Luc Porquet ajoute : « Mais surtout, depuis Fukushima, accident « inimaginable », le risque « d’accident majeur ». Au dire même des responsables de la sûreté nucléaire, il est jugé « possible » en France. Or un tel accident, avec fusion du cœur du réacteur, pourrait entraîner de telles conséquences (régions entières à évacuer, irradiés par millions etc.) que ce risque est inassurable. »

2.1 Les compétences

Selon l’article, « Le nucléaire exige un si haut niveau technologique que même EDF galère affreusement (voir ses nombreux déboires actuels). »

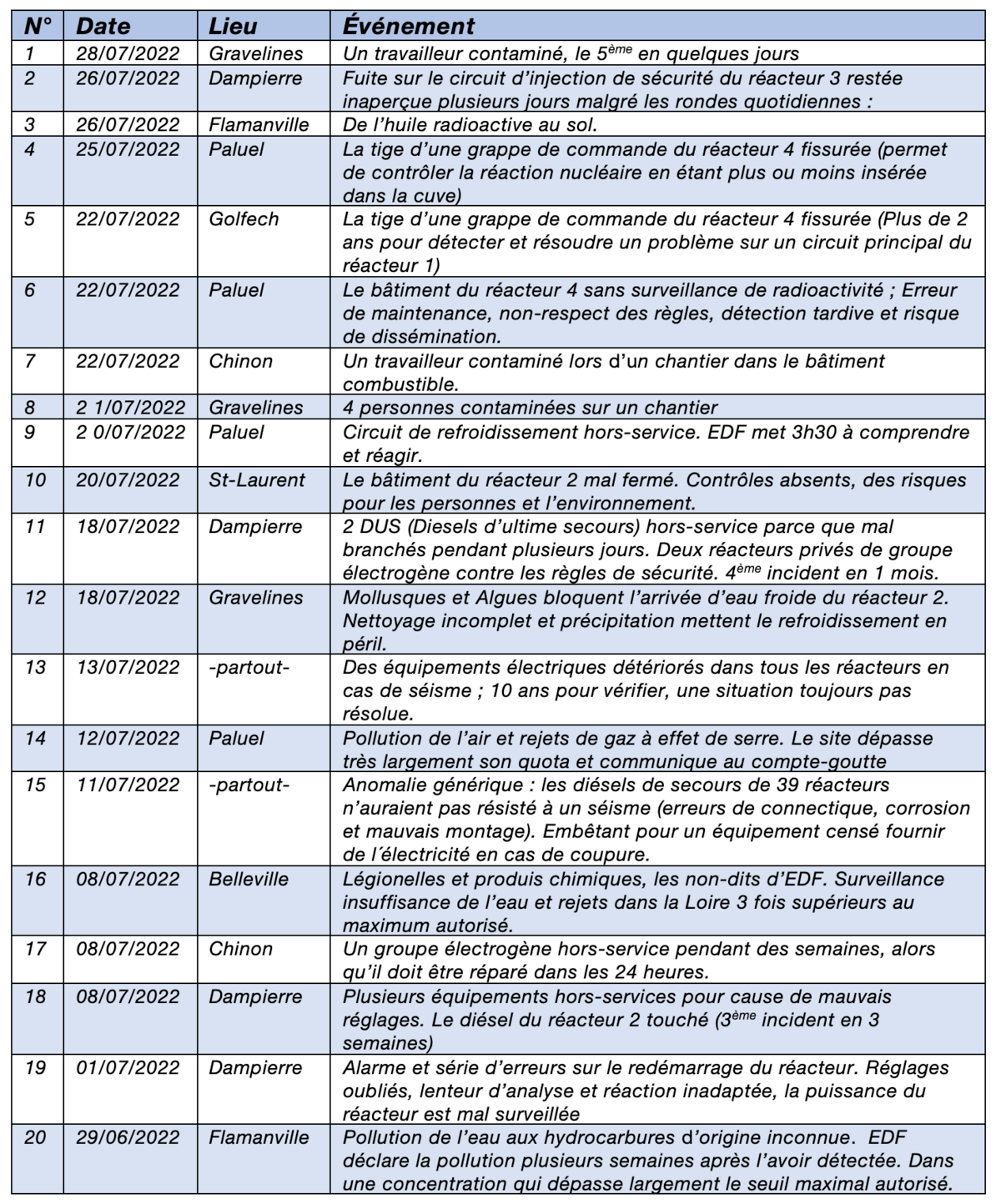

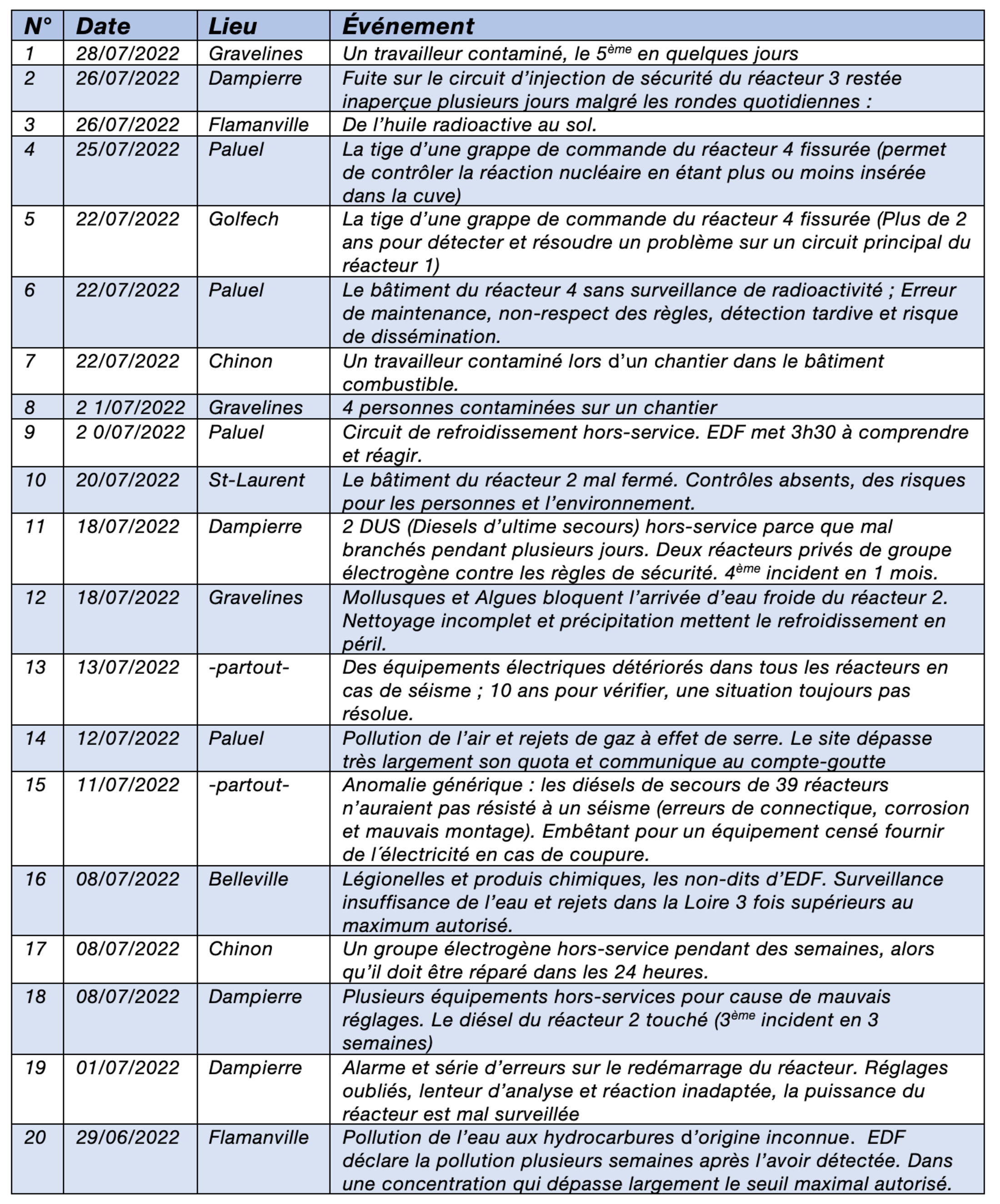

Pour en savoir plus sur les problèmes générés par le nucléaire, il suffit de se rendre sur le site sortirdunucleaire.org, où la rubrique Des accidents nucléaires partout nous permet de lire, au moment où nous écrivons, la description de 2403 incidents. Voici, à titre d’exemple, une liste des « incidents » du mois de juillet 2022, que vous retrouverez à l’adresse :Incidents nucléaires juillet 2022

Agrandissement : Illustration 1

Le PDG de Total a tout-à-fait raison : il faut des compétences pour se lancer dans le nucléaire. Si l’on examine la liste des incidents ci-dessus, on se rend compte que ces compétences semblent faire défaut aux acteurs du nucléaire assez souvent, à moins qu’il ne s’agisse d’un manque de conscience professionnelle, ce qui n’est pas mieux. Ces déficiences sont :

2.1.1 … le manque de compétence ou de sérieux de ceux qui travaillent aux réacteurs nucléaires.

Nous nous sommes limités dans nos exemples au mois de juillet 2022 (plus le 29/06/2022.) On y découvre un grand nombre d’incidents qui auraient pu facilement se transformer en catastrophes. Par exemple, le cas n° 11 :

2 DUS (Diesels d’ultime secours) hors-service parce que mal branchés pendant plusieurs jours. Deux réacteurs privés de groupe électrogène contre les règles de sécurité. 4ème incident en 1 mois.

En cas de surchauffe d’un des deux réacteurs de Dampierre, la mise en route des DUS (Diesels d’ultime secours), qui sont l’ultime secours dans un tel cas, ne démarreront pas. Rien ne pourra donc refroidir le réacteur en surchauffe et on aura droit à une réplique de Fukushima.

D’autres exemples montrent qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé. Les cas 2, 9, 13, 15 et 18 participent d’un problème semblable.

2.1.2 … du matériel déficient ou mal monté

D’autres exemples se réfèrent à des fuites, souvent à caractère nucléaire, susceptibles de contaminer les personnes travaillant sur place et qui en seraient les premières victimes.

2.1.3 … des problèmes dus au réchauffement climatique

Cet été, un grand nombre de réacteurs rencontrent des difficultés avec leur système de refroidissement. Le manque de liquide dans les cours d’eau ne permet plus de les refroidir. L’eau qu’ils ont pompée pour ce faire ressort tellement chaude qu’elle dépasse les valeurs autorisées. Comme il est difficile d’interdire le refroidissement, ce qui entraînerait l’arrêt des réacteurs, on préfère permettre à EDF de dépasser la valeur autorisée, quitte à mettre le réacteur en danger, mais aussi à participer activement au réchauffement climatique que le nucléaire était censé empêcher. Ce risque va irrémédiablement s’aggraver au cours des ans si l’on ne parvient pas à en triompher avant.

2.1.4 … le parc nucléaire n’est pas à la hauteur

De plus, comme le fait remarquer Perrine Mouterde dans son article publié le 18 mai 2022 à 05h30 dans Le Monde et mis à jour le 18 mai 2022 à 15h36, que vous trouverez à l’adresse :

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/05/18/nucleaire-un-nombre-record-de-reacteurs-a-l-arret_6126572_3244.html

« Sur les 56 réacteurs en exploitation, 29 étaient à l’arrêt lundi 16 mai : alors que le président de la République, Emmanuel Macron, entend relancer la filière nucléaire, avec la construction de nouvelles unités, le parc actuel connaît une indisponibilité record. En cause, des mises à l’arrêt prévues de longue date, notamment pour effectuer les examens nécessaires à la prolongation de la durée de vie des réacteurs au-delà de quarante ans, mais aussi un phénomène inattendu et encore largement inexpliqué de corrosion sur des tuyauteries. Cette situation, qui pose des problèmes de sécurité d’approvisionnement en électricité, soulève également des questions en termes de sûreté. »

L’autrice fait aussi remarquer : « En janvier, la disponibilité moyenne du parc a été de 48 gigawatts (GW), sur 61,4 GW de puissance installée. Un plus bas historique, sans précédent depuis 1999 et l’entrée en service des deux derniers réacteurs raccordés au réseau. Elle s’est encore réduite au cours des mois suivants : depuis fin avril, moins de 30 GW de puissance sont disponibles. « La différence par rapport à un mois de mai normal est de l’ordre de 10 à 15 gigawatts, c’est considérable », observe Thomas Veyrenc, directeur exécutif du gestionnaire du réseau de transport d’électricité RTE. »

Le choix est donc cornélien : faut-il interdire aux réacteurs de produire de l’eau de refroidissement trop chaude, ce qui entraînerait l’arrêt des réacteurs et de la production d’électricité ou faut-il leur permettre de dépasser les limites autorisées, ce qui peut favoriser la prolifération d'algues, perturber la reproduction des poissons, et qui contribue par ailleurs également au réchauffement des rivières, et indirectement, à dérègler le climat.

Qui plus est, si la production de courant ne suffit pas, la France va en acheter à l’Allemagne, qui produira ce courant en brûlant du charbon, ce qui contribuera, bien sûr, au réchauffement climatique, ce que l’on voulait éviter. Nous voilà donc coincés.

Mais pas complètement puisque si l’on mise sur les éoliennes, les turbines à eau ou les panneaux solaires, on consommera beaucoup moins d’eau, et donc, on mettra l’univers moins en danger qu’avec l’utilisation du nucléaire.

2.2 …le cocktail de risques est trop important pour une entreprise privée.

Voici comment l’article définit le cocktail de risques :

« Les déchets à surveiller pendant cent mille ans. Les rejets radioactifs permanents. Mais surtout, depuis Fukushima, « accident inimaginable », le risque d’«accident majeur ». Aux dires même des responsables de la sécurité nucléaire, il est jugé possible en France. Or un tel accident avec fusion du cœur du réacteur pourrait entraîner de telles conséquences (régions entières à évacuer, irradiés par millions, etc.) que ce risque est inassurable. »

L’article met ainsi en relief le coût du nucléaire et son manque de rentabilité.

Et l’article précise les solutions envisagées :

« En 1957, les Américains signent le Price-Anderson Act, par lequel il est prévu que c’est l’État, et pas les assurances privées, qui prendra en charge les risques du nucléaire. Depuis, tous les pays nucléarisés, y compris la France, en ont fait autant. »

Et l’auteur tire les conséquences ultimes :

« Le risque est tellement élevé que le coût de l’assurance privée aurait été faramineux. »

(Nous verrons la conclusion de cet article plus bas, à la fin du paragraphe suivant).

3 Bilan de nos réflexions

Résumons ce que nous devons retenir de nos réflexions.

Le Président Macron, son gouvernement et ses députés ont décidé de nous vendre le nucléaire comme une alternative « verte », et donc comme une des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique.

Le Président veut absolument nous persuader de ce que le nucléaire est une solution pour lutter contre le réchauffement climatique aussi efficace que la construction d’éoliennes ou le montage de panneaux solaires. Nous avons eu l’occasion de voir que c’était loin d’être le cas.

- Le nucléaire contribue au réchauffement climatique en faisant augmenter au-delà des valeurs permises l’eau des cours d’eau qu’il utilise pour son refroidissement.

- Les déchets irradiés qu’il produit constituent un danger pour les populations vivant à proximité des centrales nucléaires.

- Ces mêmes déchets mettent aussi en péril la vie des gens qui habitent à proximité des lieux d’enfouissement « définitifs » des déchets, et ce pour plusieurs dizaines de milliers d’années. Les spécialistes se sont même demandé en quelle langue rédiger les panneaux avertissant du danger. Il y a dix mille ans, le français n’existait pas encore. On peut donc se demander, qui, dans dix mille ans ou plus, sera capable de lire des panneaux en français et de comprendre le danger qu’ils indiquent.

- Les gens qui sont censés planifier, construire et faire fonctionner les installations nucléaires n’en sont plus tout-à-fait capables. L’EPR de Flamanville, dont la construction a commencé en 2007, et qui aurait dû être mis en service en 2012, n’a toujours pas démarré aujourd’hui.

- Le nucléaire est trop cher. On peut lire dans la Presse de la Manche du 9 juillet 2020 « L’EPR de Flamanville aurait dû coûter 3 milliards. La Cour des comptes relève que les 12 principaux contrats de l’EPR de Flamanville ont connu des augmentations comprises entre 100% et 700%, avec un coût réestimé par EDF à 12,4 milliards d’euros. A ce chiffre, il faut aujourd’hui ajouter1,5 milliard d’euros pour la reprise des soudures sur les circuits secondaires principaux. Et la Cour des comptes prend aussi en compte 4,2 milliards d’euros de frais financiers. Total de la facture : 19,1 milliards d’euros, contre 3,3 milliards annoncés en 2006. Le coût de l’électricité produite par l’EPR de Flamanville pourrait donc se situer entre 110 et 120 euros le MWh, contre 36 euros le MWh sur le parc nucléaire actuel. » Adresse du site : https://actu.fr/normandie/flamanville_50184/nucleaire-le-cout-de-l-epr-de-flamanville-reevalue-a-19-milliards-par-la-cour-des-comptes_34854444.html . Et les chiffres ont déjà 2 ans d’âge et ont dû encore augmenter depuis.

- Un accident risque d’être trop cher. Et selon certains spécialistes, il est inévitable qu’un jour, il y en ait un. Bien sûr, seul l’État pourrait faire face à une dépense de cinquante à cent milliards, et seuls ses services pourraient organiser le travail des hôpitaux les plus proches, voire d’organiser le transport des victimes vers d’autres régions.

- Le réchauffement climatique dont nous voyons les effets aujourd’hui tend à faire diminuer l’efficacité de la solution nucléaire. Le fait que la température de l’eau des cours d’eau utilisés pour refroidir les réacteurs augmente pour des raisons climatiques peut forcer les autorités à mettre à l’arrêt de plus en plus de réacteurs, ce qui fera inévitablement baisser la production d’électricité. Il faudra alors acheter chez d’autres producteurs l’électricité qui manque, ce qui augmentera encore les frais. Et si l’on songe que l’électricité manquante risque fort d’être produite avec du charbon ou du pétrole, on comprendra que le nucléaire n’a pas la fiabilité nécessaire pour remplacer les énergies qui augmentent l’effet de serre.

Bien sûr, vu la gravité des événements susceptibles de se produire, et le manque de fiabilité du nucléaire, qu’il soit dû aux installations elles-mêmes ou au manque de compétence des gens qui y travaillent, devraient disqualifier cette solution. Les autres possibilités sont moins chères, plus fiables, plus rapides à être mises en service, et l’on peut se demander comment des gens que l’on suppose intelligents, comme le Président Macron ou la Première ministre Borne, laquelle a de plus une formation d’ingénieur, puissent favoriser à ce point le nucléaire, de plus en plus inefficace, de plus en plus dangereux et de plus en plus cher. Ce serait leur faire injure que de prétendre qu’ils ne sont pas capables de comprendre le problème.

La raison de cet amour du nucléaire est peut-être à trouver à la fin de l’article du Canard enchaîné qui a servi de support à notre réflexion : alors que Total réagit en spécialiste des finances et de l’industrie, et rejette une participation au nucléaire parce qu’il estime qu’il n’y a rien à gagner, mais beaucoup à perdre, à une telle participation (« Nous n’avons pas les compétences, c’est très capitalistique et le cocktail de risques est trop important pour une entreprise privée. »), le Président et son gouvernement, mené par Mme Elisabeth Borne, qui disposent des finances qui proviennent de la poche des contribuables, semblent partir d’un autre point de vue.

La fin de l’article du Canard enchaîné précise ce qu’il pense du recours aux banquiers :

« Le candidat Macron avait promis la construction de 14 réacteurs EPR. Pour pouvoir financer cette folie, Elisabeth Borne vient d’annoncer la renationalisation d’EDF. Ainsi, les coûts faramineux seront assurés par l’État, avec l’argent du contribuable.

Comme cela risque de ne pas suffire, »la France s’est démenée pour que l’Europe inclue le nucléaire dans la « taxonomie » des énergies vertes, ce que vient d’entériner le Parlement européen. Il s’agit d’attirer les banques dont beaucoup ont compris qu’il leur fallait se désengager des énergies fossiles pour assurer la transition énergétique. Ainsi, leur bel argent irait s’investir dans le nucléaire au lieu d’aller vers les économies d’électricité, le solaire et l’éolien. Lesquels se retrouvent les dindons de la farce…

Le quinquennat sera écologique ou ne sera pas. »

Ce n’est pas la première fois que le Président a recours aux banquiers. On trouvera à l’adresse suivante, qui mène à un article conçu par Julie Guesdon, Sylvain Tronchet et la Cellule investigation de Radio France, publié le vendredi 3 mai 2019 à 16h11

France Culture : https://www.radiofrance.fr/franceculture/la-moitie-de-la-campagne-d-emmanuel-macron-financee-par-des-grands-donateurs-4215257

Cet article très intéressant contient, entre autres, une information qui dérange :

« Grands donateurs et petits mensonges…

Tout au long de la campagne, l'équipe d'Emmanuel Macron a noyé dans un brouillard de chiffres sa dépendance aux donateurs fortunés. Le 18 novembre 2016, le candidat affirmequ'"il y a plus de 10 000 donateurs, une très grande majorité est constituée de petits dons autour de 40, 50 euros et il y a 5 % des dons qui dépassent 1 000 euros", installant l'idée d'une campagne financée par le grand public. Si ces chiffres sont globalement vrais, nous avons pu le vérifier, Emmanuel Macron en oublie un : à cette date, sur les 3,6 millions d'euros qu'il a levés, les deux tiers (2,2 millions) lui ont été donnés par 300 personnes. Dans les premiers mois de la campagne, le candidat est totalement dépendant des généreux contributeurs de sa campagne : banquiers d'affaires, gestionnaires de fonds, avocats, entrepreneurs du web… S'ils n'avaient pas sorti leur chéquier, jamais sa campagne n'aurait pu commencer. La mobilisation du grand public ne va devenir significative que vers le mois de février 2017. »

Il serait sans doute puéril de penser que les banquiers sortent leur carnet de chèques pour paire plaisir au candidat. On peut supposer que les dépenses seront organisées ainsi : les banquiers fournissent le financement du nucléaire et s’arrangent pour en profiter autant que possible. Quant aux risques d’accidents sérieux, leurs dédommagements seront financés par EDF renationalisée, c’est-à-dire par l’État, puisant largement dans la poche des contribuables.

Les plus riches, donc, pensent pouvoir gagner de l’argent grâce au réchauffement climatique, dont ils sont par ailleurs les principaux coupables. Ceci est documenté, entre autres, dans l’article de l’Humanité Réchauffement climatique et inégalités, publié le 22 septembre 2020 sous la plume de Latifa Madani, que vous trouverez à l’adresse :

En voici un extrait :

Selon une étude codirigée par Oxfam, les 1 % les plus riches de la population mondiale sont à l'origine de 52 % des émissions cumulées de CO2, alors que les 50 % les plus pauvres en rejettent seulement... 7 %. Pour l'ONG, qui en appelle à la responsabilité des gouvernements en matière de justice sociale et économique, ces inégalités extrêmes « précipitent le monde vers une catastrophe climatique ».

On n’aura pas de peine à trouver d’autres articles allant dans le même sens, sous la plume d’autres auteurs.

4 Une lueur d’espoir

Si le contribuable n’a pas compris qu’il valait mieux recourir aux éoliennes ou aux panneaux solaires, moins chers, plus vite construits et ainsi plus rapidement utilisables, sans déchets autres que ceux qui sont susceptibles d’être produits lors de la construction, s’il ne connaît pas les problèmes posés par le nucléaire, par sa construction, par son utilisation puis par son démantèlement, il serait temps qu’on l’informe. C’est pour cela que nous avons écrit cet article.

Si l’on trouve affreuses les éoliennes, comme certains qui ont manifesté contre leur construction, trouverait-on mieux une bonne fuite sortant d’une centrale nucléaire, ou un accident à la Fukushima ou, puisque l’on parle beaucoup de l’Ukraine en ce moment, à la Tchernobyl ?

Bien sûr, on peut aussi envisager la possibilité de faire des économies d’énergie. Il faudrait commencer par supprimer les trottinettes et les vélos électriques, pas vraiment indispensables, renoncer à l’emploi des climatiseurs, surtout les plus gourmands en courant, qui participent directement au réchauffement climatique, moins se servir des téléphones portables et des tablettes, qui servent plus à se divertir qu’à travailler, moins utiliser la voiture, réduire les voyages en avion. Comme on le sait, on ne peut pas tout avoir. Il faut faire des choix, les plus judicieux possibles. Cette réflexion concerne également, et surtout, les plus riches d’entre nous qui participent bien plus que les gens modestes au réchauffement climatique et dont nous avons parlé plus haut.

De nombreuses personnes ont mis au point, dans leur coin, des solutions qui mériteraient d’être connues, et qui visent à épargner de l’énergie, à réemployer les eaux usées dans l’agriculture, à réutiliser des produits d’occasion, bref, en réfléchissant et en trouvant des solutions souvent géniales par leur simplicité et leur efficacité.

Voyez par exemple comment on peut recycler l’eau dans l’article de France Info :

On peut à juste titre se demander pourquoi celles et ceux qui nous gouvernent, qui ont souvent fait des études poussées, n’ont pas mis au point un système (commission, secrétariat d’état ou autre) pour recenser ces solutions, les classer par catégories, et les faire connaître à ceux qui pourraient s’en servir et améliorer ainsi à peu de frais leur situation. Nous voyons deux réponses possibles :

- ce serait trop simple,

- cela ne rapporterait pas d’argent à ceux qui organiseraient le système.

5 Conclusion

Nos réflexions suscitées par l’article de Jean-Luc Porquet dans le Canard enchaîné nous ont fait prendre conscience des dangers que présente le recours à l’énergie nucléaire dans la lutte contre le réchauffement climatique. Non seulement l’énergie nucléaire est inefficace contre le réchauffement climatique puisqu’elle contribue au réchauffement des eaux véhiculées par nos fleuves et rivières, faisant en outre souffrir la faune et la flore, mais en plus, elle produit des déchets dangereux que l’on n’arrive pas complètement à retraiter, que l’on doit enfouir pour plusieurs dizaines de milliers d’années, et qui ont tendance à corroder les fûts dans lesquels ils sont placés. De plus, les réacteurs nucléaires souffrent de toutes sortes de problèmes (corrosion, construction défectueuse, fuites de produits irradiés). Même les diésels qui doivent se mettre en marche en cas de risque de fusion des réacteurs, les DUS (diésels d’ultime secours) en service, ne sont à maintes reprises pas parvenus à démarrer au cours d’essais, ce qui laisse craindre qu’une catastrophe serait inévitable (fusion du cœur du réacteur).

De plus, les solutions envisagées coûtent fort cher, ce qui empêche la solution nucléaire d’être rentable, et le coût d’une catastrophe serait si élevé que seule une intervention des finances publiques serait en mesure de rembourser les sommes nécessaires.

Il est donc évident que seul le recours aux autres solutions est envisageable (éolien, énergie solaire, turbines mues par les cours d’eau ou les marées, solutions inventées et mises en œuvre par de simples citoyennes ou citoyens, et dont l’inventaire est encore à faire.)

Il ne nous reste plus qu’à refuser, en tant que citoyens/citoyennes, le recours au nucléaire, et à faire comprendre cela à celles et ceux qui nous gouvernent, et dont les intérêts ne semblent pas être identiques aux nôtres, qui, seuls, devraient entrer en ligne de compte.

A nous de trouver une solution pour imposer nos conclusions à nos députés et à nos ministres voire à notre président, sinon, nous allons déguster, et au prix fort encore !