Donner un nouvel élan à l’enseignement en France

Remarque : Les enseignantes étant plus nombreuses que les enseignants, nous utiliserons le féminin. Les enseignants devront se faire une raison (je suis moi-même un enseignant).

Nous avons vu dans notre texte publié précédemment que l’enseignement français souffrait de plusieurs problèmes concernant :

- L’égalité des chances : les plus modestes ont moins de chances d’obtenir un niveau supérieur que les plus favorisés.

- La qualité de l’enseignement : alors que l’enseignement public est assuré par des enseignantes plus diplômées, c’est l’enseignement privé qui obtient les meilleurs résultats.

- L’enseignement n’est pas toujours gratuit, et beaucoup d’écoles du supérieur intéressantes, surtout destinées à la formation des ingénieurs, des spécialistes de la finance ou du commerce, sont payantes et particulièrement chères.

1 Posons le problème

Si l’on veut assurer une meilleure égalité des chances, on se retrouve vite devant un problème d’une difficulté telle que même Hercule, célèbre pour ses 12 travaux, aurait eu du mal à dominer. Pourtant, l’Éducation nationale doit contribuer le mieux possible à l’éducation des futures citoyennes et des futurs citoyens de ce pays, et leur assurer un savoir et un savoir-faire leur permettant à la fois de s’affirmer dans la société, de réaliser leurs aspirations professionnelles en fonction de leurs possibilités, et de participer à la constitution et à la vie de notre société, devenue aussi la leur.

Nous allons modestement ouvrir des pistes, en espérant que la future présidente, ou le futur président de la République, avec l’aide de son entourage, aura à cœur d’explorer jusqu’au bout le problème, c’est-à-dire jusqu’à une égalité des chances permettant à chacune des futures citoyennes et chacun des futurs citoyens de mettre à profit ses qualités et ses possibilités, pour soi-même, mais aussi pour le pays dans lequel nous vivons, la France.

Les pistes que nous allons explorer sont :

- Comment assurer l’égalité des chances.

- Comment améliorer l’enseignement de l’école primaire à l’université.

- Comment faire des apprenants des citoyennes et des citoyens responsables.

2 Assurer l’égalité des chances

Nous pourrions partir de la devise de la France, qui donne à ce pays trois objectifs : Liberté, Égalité, Fraternité. L’Éducation nationale devrait contribuer à guider ses apprenants de façon qu’ils réalisent ces trois objectifs, si possible en commun.

2.1 Qu’entend-on par « égalité des chances » ?

Contrairement à ce que l’on veut nous faire croire, les humains ne naissent pas égaux. Ils ont une hérédité différente, arrivent dans des familles différentes quant à leurs finances, à leur formation scolaire, à leur religion, à leur façon de vivre, peut-être même leur langue. Comment, dans ces conditions, assurer une égalité des chances ?

Parmi les points que nous avons évoqués, certains sont hors de notre portée : nous ne pouvons pas influer sur l’hérédité, ni sur les conditions sociales à la naissance. En revanche, nous pouvons essayer, en partant des conditions sur lesquelles nous n’avons aucune influence, d’aider l’apprenant à se rapprocher le plus possible d’un idéal grâce à une méthode qui tienne compte des conditions de départ, et qui s’emploie, le plus possible, à compenser les effets négatifs. Nous devons, par nos efforts et les leurs, tirer le meilleur de nos apprenants et les aider à atteindre le meilleur niveau qu’ils puissent atteindre en fonction de leurs possibilités.

2.2 Posons le problème

Sur le site avise.org, le portail du développement de l'économie sociale et solidaire, un chapitre consacré à une étude porte le titre : Les inégalités se creusent à l’école.

https://www.avise.org/articles/en-france-les-inegalites-scolaires-saggravent

Les auteurs se réfèrent à l’Atlas des risques sociaux d’échec scolaire, réalisé par la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), en 2016 :

« Les inégalités viennent des points suivants :

- Le niveau de revenu des parents. Les familles qui se trouvent dans le décile des revenus les plus faibles sont particulièrement touchées.

- Le chômage et la précarité en emploi, qui mettent en doute la rentabilité des études et détériorent l’image du marché du travail.

- Le niveau de diplôme et les compétences des parents.

- Le fait de vivre dans une famille monoparentale, contexte réduisant objectivement la possibilité d’aide au travail à la maison.

- Le fait de vivre dans une famille nombreuse, ayant pour effet le rationnement du temps d’aide aux devoirs.

- Les conditions de logement, impliquant notamment un rationnement de l’espace par surpeuplement.»

On pourrait y ajouter, en se référant à la thèse défendue par Georges Felouzis, Barbara Fouquet-Chauprade et Samuel Charmillot, les problèmes que rencontrent les enfants d’immigrés, à partir d’une analyse comparative des données Pisa 2003 et 2012 pour la France

( https://journals.openedition.org/rfp/4736)

« les auteurs donnent à voir ce que doivent les inégalités liées au statut migratoire aux discriminations systémiques au sein du système d’enseignement. Alors que les caractéristiques des élèves descendants d’immigrés restent constantes entre les deux dates, les acquis scolaires de ces élèves baissent de façon notoire et l’écart se creuse avec les élèves natifs. Les auteurs mettent clairement en évidence l’existence d’un « plafond de verre » qui limite les acquis des élèves issus de l’immigration, même dans le cas où leurs ressources familiales devraient leur permettre d’acquérir des compétences élevées. Cette situation, qui s’observe seulement en 2012, montre la dégradation du service éducatif envers ces populations d’élèves. »

Autrement dit, outre le fait que les inégalités s’expliquent par les inégalités sociales, elles s’aggravent encore dans le cas des enfants d’immigrés. En outre, cette aggravation a augmenté encore de 2003 à 2012.

2.3 L’héritage de chacun

Le futur des enfants qui vont à l’école dépend donc de leur origine sociale. Les parents les plus aisés, qui ont eux-mêmes bénéficié de bonnes et longues études, ont tendance à attendre de leurs enfants qu’ils suivent leurs traces. Ils ont donc des ambitions pour eux. Les parents plus modestes se contenteront généralement de résultats plus modestes.

2.3.1 Influence de la famille

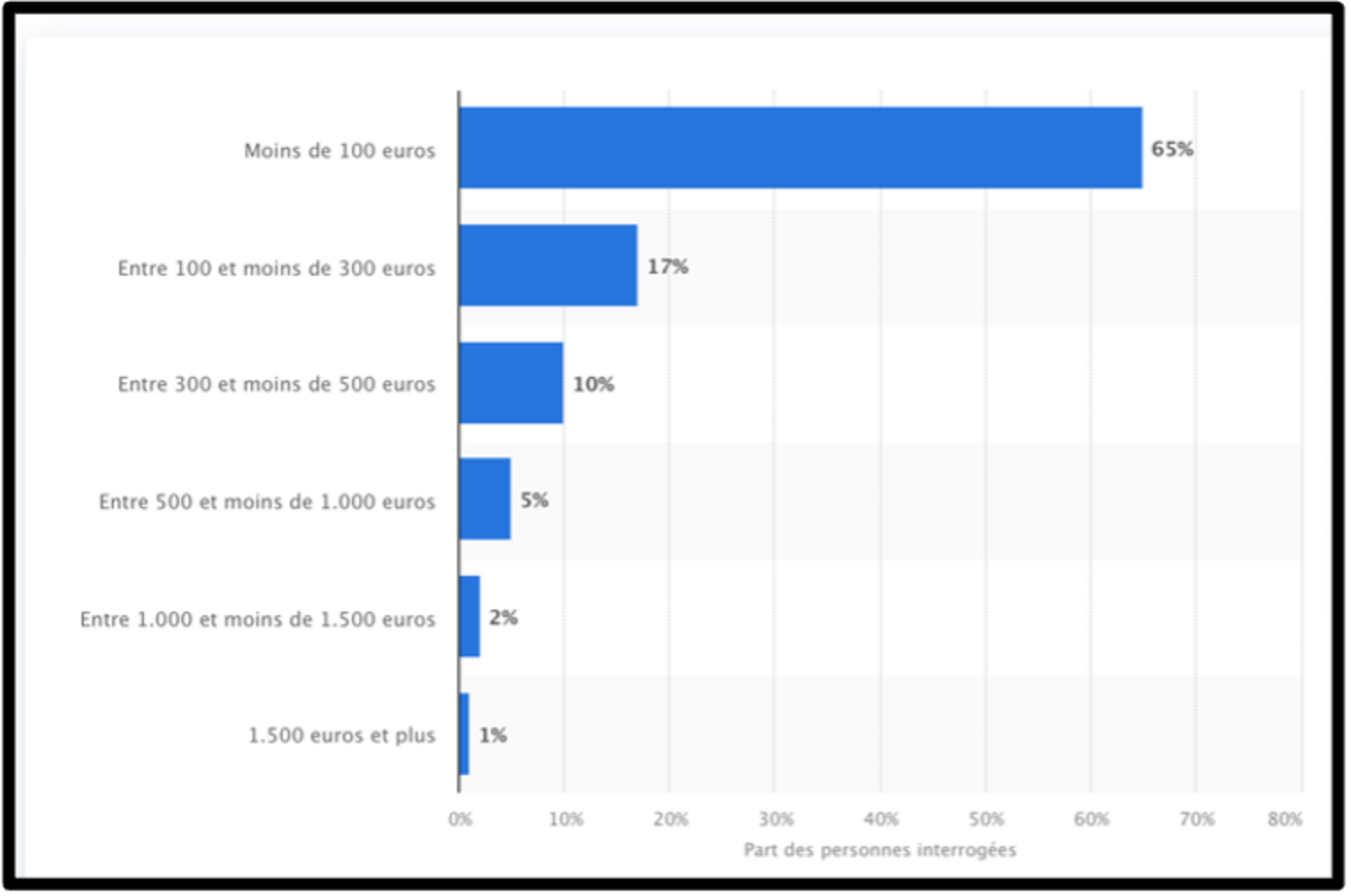

En cas de difficultés scolaires rencontrées par leur progéniture, les parents les plus aisés vont intervenir pratiquement. Soit ils joueront le rôle de tuteur pour leur permettre de rattraper le retard acquis, soit ils financeront une aide en recourant aux services payants d’étudiants, voire de professeurs, soit à ceux d’organismes spécialisés dans les cours de rattrapage. Le marché du cours particulier coûterait deux milliards d’euros par an à celles ou ceux qui y recourent.

Le graphique ci-dessous montre le budget annuel consacré par les parents français à des cours de soutien :

Agrandissement : Illustration 1

( https://fr.statista.com/statistiques/629816/budget-cours-de-soutien-scolaire-pour-enfant-france/)

Les familles d’immigrés, surtout si le niveau scolaire des parents est modeste, et si leurs compétences en français sont insuffisantes, cumuleront deux problèmes : les parents manqueront d’ambition pour leur progéniture, et ils ne seront pas en mesure de les aider, en cas de problèmes scolaires, ni de leur financer une aide extérieure à la famille.

Beaucoup de parents d’immigrés sont dépassés par l’éducation de leurs enfants. Lorsqu’il y a des réunions de parents d’élèves, ils sont souvent absents, inexistants, donc. Quelquefois, une grande sœur de l’élève concerné joue le rôle de parent. Ainsi, les élèves finissent par prendre le pouvoir au sein de la famille et leurs parents sont dépassés par les événements.

Dans les cités, ces mêmes enfants s’amusent souvent dehors, sans surveillance, jusqu’à des heures plus que tardives, et intègrent des groupes de jeunes dont les occupations peuvent sortir de la légalité (vol, destruction du mobilier urbain ou de la propriété d’autrui, vente et consommation de drogues.)

Certains de ces jeunes sont ceux-là-même qui mettent le feu aux poubelles pour faire venir les pompiers, qu’ils vont accueillir par des jets de cailloux, pour que ceux-ci fassent venir des policiers, qui ne seraient, sinon, jamais venus, et ce afin qu’ils puissent se livrer à des combats de rue avec eux.

Ce sont ces mêmes élèves, membre de bandes urbaines, que l’on retrouvera, s’ils ont moins de 16 ans, sur les bancs de nos écoles. On ne s’étonnera donc pas qu’ils soient difficiles à motiver, et que les résultats scolaires soient à la hauteur, à savoir déplorables.

Bien sûr, ce n’est pas la majorité, et il restera bon nombre d’enfants immigrés de bonne volonté, mais qui ne peuvent pas compter sur une aide quelconque à la maison s’ils ont des problèmes scolaires.

Ce sera donc à l’Éducation nationale d’intervenir, à condition que l’établissement scolaire dispose d’un système pour aider les élèves en difficulté.

La première aide que peuvent attendre les élèves en difficulté se trouve dans la famille. Soit les parents sont capables de fournir une aide pratique, soit une grande sœur ou un grand frère, soit une voisine ou un voisin.

Si personne n’est en mesure de fournir une aide, il faudra penser à l’enseignante elle-même. Mieux elle sera formée, et plus on aura de chances qu’elle sache détecter, analyser puis résoudre le problème de son élève, pour qu’il n’ait pas besoin de recourir à une aide extérieure.

2.3.2 Influence du cadre de vie

Pour les moins favorisés habitant une ville, le cadre de vie est constitué par une cité HLM, une école située à proximité, et peut-être un lieu où l’on pratique le sport, un stade, un gymnase ou une salle.

2.3.2.1 Du HLM au ghetto

J’ai moi-même aménagé, enfant, en 1960 à la cité Beisson, à Aix-en-Provence. A l’époque, cette petite ville comptait 24000 habitants. La guerre d’Algérie s’approchait de son terme. La cité avait été construite sur une colline, tout autour d’une ferme, souvent frappée par le mistral; les appartements étaient de taille modeste, et plus ou moins bien construits. Les volets, les fenêtres, l’installation électrique et le chauffage étaient de qualité médiocre. L’isolation sonore était inexistante.

Une soixantaine d’entrées menant chacune à dix appartements contenant selon les cas de 2 à 8 personnes, cela faisait plus de 3000 habitants de revenu modeste. Outre des Français de souche, il y avait de nombreux Pieds noirs et quelques Algériens. Les enfants allaient à une école située au pied Nord-Est de la colline. Ceux qui se rendaient au collège, au lycée, et les quelques rares qui se rendaient à l’université devaient descendre en ville sur le flanc Sud, beaucoup plus bas.

Tout ce qui avait été descendu le matin devait être remonté à midi car il n’y avait pas encore de ligne de bus. Le même scénario devait être répété l’après-midi.

Au fil des ans, d’autres cités furent construites par la suite, de meilleure qualité. Les habitants les plus aisés de Beisson quittèrent alors leur appartement pour aller dans les nouvelles cités, dont celle du Jas-de-Bouffan. Certains, qui avaient réussi, avaient abandonné les HLM pour des cités privées, d’autres même réussirent à se faire construire une maison, le plus souvent en dehors d’Aix, là où le terrain était moins cher.

Différentes vagues sont arrivées, en 62, lors de l’indépendance de l’Algérie, une vague de Pieds noirs. Ensuite vinrent s’installer des Algériens, et même, lors de la chute d’Allende au Chili en 1973, une vague de réfugiés chiliens. Ainsi, de moins en moins d’habitants ont eu le français comme langue maternelle. Les quelques rares natifs de la région, obligés de rester à Beisson, eurent de plus en plus l’impression de vivre à l’étranger, un étranger qu’ils n’avaient pas choisi.

C’est en gros ce qui s’est passé dans bon nombre de cités d’HLM de France. Lorsque le Français de souche se sent étranger dans son propre pays, qu’on demande à sa femme de porter un voile pour suivre les commandements du Prophète alors qu’elle n’est pas musulmane, qu’on l’empêche de profiter de son statut de Français, protégé par la loi qui assure la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité, que la police, l’État abandonnent son quartier et le laissent se débrouiller, il ne faut pas s’étonner s’il écoute les sirènes des partis de l’extrême droite, qui promettent de lui redonner sa place dans la société.

Certains de ces quartiers tournent au ghetto à drogue. Ainsi, selon le site France Bleu (5 juin 2019),

« Le bailleur social Habitat 13 (Bouches-du-Rhône) a procédé à l'expulsion mardi d'un locataire dans une cité du 15e arrondissement de Marseille pour "dette locative importante". Cet homme âgé de 53 ans et qui vivait dans cette cité depuis 2013 passait une partie de l'année au Maroc et quand il était absent, son logement était transformé en "plaque tournante du trafic de drogue dans la cité" selon l'office HLM du département qui indique que le loyer n'a pas été payé pendant plusieurs mois au cours de cette année. »

De nombreux enfants sont payés dans ces forteresses pour faire le guet au profit des vendeurs de drogue. Comment les intéresser plus tard à un véritable travail honnête qui exige des efforts et qui rapporte si peu ?

Comment refaire de ces quartiers ce qu’ils n’auraient jamais dû cesser d’être : un morceau de France, où les immigrés de bonne volonté et leurs enfants sont les bienvenus, mais où ils doivent constituer une minorité et ne pas se comporter en conquérants, désireux d’imposer leurs lois, leurs coutumes et leur religion à leurs hôtes, qui sont chez eux, et qui constituent la majorité du pays ? Sinon, on ne s’étonnera pas que ces natifs votent pour des candidats d’extrême droite, qui leur promettent de remettre de l’ordre dans les cités.

Rappelons qu’en 2021, 7,0 millions d'immigrés vivent en France, soit 10,3 % de la population totale. 2,5 millions d'immigrés, soit 36 % d'entre eux, ont acquis la nationalité française.

2.3.2.2 Le rôle des parents

Les enfants de ces minorités devraient être élevés par leurs parents dans le respect des lois, des us et coutumes du pays qui les a accueillis et dans lequel, à condition de respecter les lois et les coutumes, ils devraient, avec notre aide, trouver leur place. Cependant, beaucoup de parents ne jouent pas leur rôle.

Certains sont dépassés : ils parlent mal le français, si bien qu’ils sont incapables d’aider les enfants qui ont des difficultés à apprendre.

On a souvent affaire à des familles monoparentales. Le père quitte la femme et la laisse se débrouiller avec les enfants. Lorsqu’elle a du travail, celui-ci est souvent mal payé. Elle doit travailler un nombre d’heures tel qu’elle n’a plus le temps, voire l’énergie, de s’occuper de l’éducation de ses enfants. En cas de problèmes scolaires, elle ne peut pas aider ses enfants. Il n’est pas rare alors qu’une grande sœur qui suit bien en classe, ou plus rarement un grand frère, n’intervienne en assurant les cours nécessaires.

Il faut reconnaître que la grande majorité de ces enfants arrive à se fondre dans la population autochtone et à y faire son trou. Malheureusement, un nombre assez important pour empoisonner la vie des autres ne joue pas le jeu et essaie d’imposer ses lois. L’État, par lâcheté, ne fait rien pour résoudre le problème.

On attendrait de lui qu’il s’arrange pour construire de nouveaux HLM, et qu’il y installe de nouveaux habitants en respectant les pourcentages correspondant à la totalité de la population. Autant demander la lune. La tâche est plus que compliquée, et il est plus facile aux responsables politiques de laisser pourrir la situation selon le principe : « Après moi, le déluge !»

2.3.2.3 Le rôle des enseignants

Les enseignantes peuvent aider en apprenant à tous les élèves les lois du pays dans lequel ils habitent, en leur faisant bien comprendre qu’il y a des avantages à respecter une bonne entente entre tous.

Bien sûr, leur réussite présuppose que les parents aient fait leur travail, et qu’ils aient préparé le terrain pour les enseignantes.

Lorsque c’est le cas, la formation en pédagogie et en didactique de l’enseignante permettra d’assurer la formation de l’élève, et de l’aider dans son apprentissage.

Sinon, si l’élève a tendance à mettre en doute ce que l’on veut lui apprendre, s’il essaie de prendre l’enseignante en défaut, s’il lui oppose sa religion par exemple, mesurant tout à l’aune de sa foi, alors, il se peut que l’enseignante ait beaucoup de mal à le contrer. C’est pourquoi certaines enseignantes suivent une formation en médiation pédagogique des conflits scolaires, afin d’être en mesure de faire face en pédagogue aux situations les plus difficiles à maîtriser.

Les enseignantes qui rencontrent des difficultés importantes ne sont pas toujours soutenus par leur direction, qui préfère souvent ne pas se mouiller.

Il serait important que les enseignantes et enseignants soient unis et se défendent les uns, les autres. S’ils ont un bon contact avec la plupart de leurs élèves, ceux-ci les défendront également.

3 Améliorer les performances de l’enseignement

Le mieux serait bien sûr que l’enseignement de l’école suffise. Alors, l’élève rentrerait chaque jour à la maison en ayant tout compris, et il ne resterait plus aux parents, pourvu qu’ils aient assez de connaissances pour cela, qu’à surveiller que leur enfant exécute le travail qu’on lui a dit de faire à la maison, pour compléter son apprentissage.

3.1 Posons le problème

Quand on compare la formation des enseignantes en France et en Allemagne, on est frappé de la différence entre les conceptions.

3.1.1 Les enseignantes s’intéressent à la pédagogie et à la didactique de leur matière

Le professeur français étudie, sauf cas exceptionnel (Physique/Chimie, Histoire/Géographie), une seule matière. Il passe ensuite un concours difficile (CAPES, Agrégation), puis, en cas de réussite fait un stage pédagogique avec examen final. Il n’y a que peu de temps qu’ont été créés les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE, en 2013), devenues en 2019 les Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de l’Éducation. Lentement, les enseignantes sont initiées à la pédagogie et la didactique. Il était temps !

Cela fait plus de soixante ans que son homologue allemande étudie deux matières (ex : Français/Maths, Français/Sport, Anglais/Arts etc.). Parallèlement à ces deux matières, elle étudie la pédagogie et la didactique de chacune de ces deux matières. Elle effectuera au cours de ses études trois stages de plusieurs semaines par matière à l’école ou au lycée. Enfin, elle passera un examen final dans toutes ses matières, y compris en didactique et en pédagogie. Un stage final d’une année couronnera le tout, avec un examen pratique.

Le Français s’appelle « professeur(e) ». Son homologue allemand portera le titre de « Studienrat », « Studienrätin » pour les dames, et se considérera sans problème comme « Pédagogue ».

Les deux matières doivent éviter au professeur d’être un « Fachidiot », un idiot limité à une matière.

On voit tout de suite que l’Allemagne accorde beaucoup d’importance à l’art et aux techniques d’enseigner.

Nous avons déjà eu l’occasion de signaler, dans un autre chapitre, l’écart de salaire important à l’avantage de l’enseignant allemand. Rappelons-en les principaux nombres :

L’enseignante certifiée commence à l’indice 390 à l’échelon 1 et touche 1827,55 € / mois

A l’échelon 11, plus de 26 ans plus tard, elle touche 3889,40 € /mois. (cf. tableau de la CGT / Education.

L’enseignante allemande qui enseigne au Baden-Württemberg (Stuttgart, Tübingen) commence à A13, échelon 5 et touche 4523,76 €/mois. Elle termine sa carrière à A14, échelon 12, avec 6186,22 € /mois (A15 /échelon 12 si elle a des fonctions directoriales : 6984 ,81 € / mois). Nous avons discuté dans notre chapitre précédent du nombre d’heures / semaine.

3.1.2 Regardons dans le rétroviseur : l’école normale d’instituteurs

Les Français avaient, autrefois, des écoles normales d’instituteurs (ENI), dans lesquelles la pédagogie et la didactique jouaient un grand rôle. Ceux que l’on appelait « les hussards de la République » ne possédaient pas seulement les matières qu’ils enseignaient. Ils possédaient plusieurs méthodes pour enseigner, savaient s’adapter à chacun des élèves de leur classe. Les ENI disposaient de classes d’application, dans lesquelles les étudiants entrés sur concours pouvaient expérimenter, sous la responsabilité d’enseignants, les méthodes qu’ils avaient apprises.

Malheureusement, la loi Jospin de 1989 mit fin à ces écoles normales d’instituteurs, pour elle trop séparées des universités, pour créer les instituts universitaires de formation des maitres (IUFM), qui devaient former, dans le cadre des universités, les futurs professeurs des écoles, les futurs profs du secondaires titulaires du CAPES théorique, ainsi que les professeurs de l’enseignement technique.

La loi no 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République supprime les IUFM dans les académies mais les maintient dans les vice-rectorats du Pacifique, et crée les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE).

Les ESPE sont les écoles dédiées à la formation des enseignants. Depuis 2013, elles délivrent des masters « Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » (MEEF), des formations alliant enseignements, stages et formations en alternance. Cursus : deux années d'études post-licence.

Dans la nouvelle loi pour l’école de la confiance adoptée le 30 janvier, les articles 10, 11 et 12 donnent naissance aux « instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ». Les ESPE, qui forment les enseignants de la maternelle au lycée, changent donc de nom.

Dans ces futurs INSPE, le ministère de l’Éducation nationale entend peser davantage sur le contenu des formations, en ayant plus « d’impact sur ce qui se passera ». Au-delà de la dénomination, c’est une réforme de fond qui va « faire évoluer la qualité de l’enseignement », selon le ministère.

Rappelons qu’un certain nombre d’enseignantes et d’enseignants ont mis au point leur propre méthode d’enseignement en veillant à mettre l’enfant au centre de son apprentissage.

Les méthodes les plus connues sont celles de l’Italienne Maria Montessori, des Allemands Steiner-Waldorf et du français Célestin Freinet.

3.2 Petite musique d’espoir

Imaginons que nous avons maintenant des enseignantes bien formées.

3.2.1 Nos nouvelles enseignantes

Comme dans le cas des enseignantes françaises dont nous avons parlé plus haut, on se limite à une seule matière à étudier, puis à enseigner. De plus, comme dans le cas des enseignantes allemandes déjà évoquées, on fait suivre, parallèlement à l’étude de la matière choisie, une formation en pédagogie, comprenant également l’étude de la médiation pédagogique des conflits scolaires, et parallèlement, une étude de la didactique de la matière à enseigner.

3.2.2 Les principes de notre nouvelle forme d’enseignement.

Nos enseignantes sont bien formées. Elles sont capables de s’adapter à leurs apprenants et leur enseignent non seulement une matière, mais les préparent en outre à devenir des citoyens responsables.

L’enseignement est centré sur l’apprenant, qui est le but de nos efforts.

L’important est que l’apprenant ne suivent pas un cours passivement, mais qu’il participe activement à son apprentissage. On introduit par phases le travail en groupes de 4 à 5 participants. Lors d’une phase de travail, on leur donne un problème à résoudre, et on leur propose une méthode à suivre. L’avantage du travail en groupe bien compris, c’est que chacun peut défendre sa façon de voir, qu’il faut discuter, puis, choisir une méthode de travail et une solution commune. Ensuite, au cours d’une réunion en plénum, le groupe défendra, face à l’opinion des autres groupes, sa méthode et son résultat.

L’enseignante a pour tâche, pendant le travail des groupes, d’aller de l’un à l’autre pour surveiller l’évolution de la réflexion et, le cas échéant, donner quelques conseils. Ensuite, dans la réunion finale en commun, elle devra participer à la synthèse des différents rapports de travail en groupes.

L’avantage, de cette méthode, c’est la participation de tous, et de chacun, au travail de réflexion menant à la solution. Il est avéré que l’apprenant apprend mieux et fait plus facilement sien le résultat à l’obtention duquel il a participé activement.

Ce passage du travail individuel au travail en groupe, puis, en plénum, permet d’introduire une certaine variété dans les méthodes de travail.

3.2.3 Cas particulier des élèves qui se destinent à l’enseignement professionnel.

Les élèves qui quittent l’enseignement du premier cycle et qui se destinent à l’enseignement professionnel ( artisan, ouvrier, commerce etc.) pourraient être traités comme le sont leurs homologues allemands.

Ceux-ci, pendant 3 ans, vont travailler dans une entreprise sous la responsabilité d’un spécialiste, sauf un jour par semaine où ils suivent des cours théoriques. Ainsi, gagnant déjà leur vie, ils peuvent apprendre les principes et méthodes de leur travail et les appliquer sous la surveillance.

Ceux qui veulent monter leur propre entreprise doivent ajouter deux ans à leur formation, et faire un « chef d’œuvre » prouvant qu’ils possèdent bien leur métier et ses techniques. Ils porteront le titre de « Meister » (maître).

Ces ouvriers échappent à l’enseignement public pour se retrouver dans un enseignement professionnel privé, qui donne d’excellents résultats. Leur examen réussi, ils deviendront « Geselle » (compagnon).

Les élèves français qui passent un bac professionnel n’arrivent pas au même degré de préparation à exercer leur métier que leurs homologues allemands. Quant au baccalauréat qu’ils obtiennent, et qui leur permet formellement d’aller faire des études universitaires, il sert trop souvent à les aiguiller dans la mauvaise direction. Nous pensons à une jeune-fille qui avait passé un baccalauréat pro dans le secrétariat, qui, ne trouvant pas de travail avec ce diplôme, était allée faire des études de droit, et, dépassée par le niveau de son institut, avait dû abandonner au bout de quelques mois.

On peut se demander si le modèle allemand, qui fonctionne tel quel depuis la fin de la deuxième guerre mondiale ne serait pas plus utile pour former des étudiants de façon qu’ils trouvent sans difficulté un travail dont ils possèdent toutes les techniques.

3.2.4 Comment s’organiser ?

Ces phases de travail en groupes, suivies d’une réflexion en plénum, ne peut pas avoir lieu à chaque séance. Il arrive dans chaque apprentissage des moments où il faut rassembler les divers éléments que l’on vient d’acquérir et faire le point. C’est là que l’on doit placer une séance de travail en groupes, suivie d’une séance en plenum, dans laquelle vous pourrez juger du travail des groupes et redresser tout ce qui ne va pas dans la bonne direction.

Vous pouvez, si vous enseignez le français langue étrangère (FLE), vous servir du matériel explicatif du site « http://www.la-grammaire-du-fle.com ».

En règle générale, il peut être utile de se servir de sites Web, en particulier d’exercices auto-correcteurs.

Malheureusement, le web ne fournit que rarement ce que l’on cherche. Soit le niveau n’est pas celui que l’on attend, soit son domaine n’est pas assez vaste. Tout le monde n’est pas en mesure de se fabriquer soi-même un site adapté.

3.2.5 Pourquoi ne pas former de futurs enseignantes à l’informatique ?

Il suffit d’effectuer quelques recherches sur le web pour se rendre compte qu’il existe toutes sortes d’explications, d’exercices que l’on pourrait utiliser s’il y avait une suite, s’ils faisaient partie d’un tout.

Il serait bon qu’un organisme (université, institut spécialisé, ou même le ministère de l’Éducation) se décide à faire un catalogue descriptif sur un site web accessible par toutes les enseignantes concernées, afin qu’elles puissent en profiter.

On peut aussi se demander pourquoi aucune de nos maisons d’édition produisant des livres scolaires et du matériel audiovisuel (image, film et son) ne peut proposer aux enseignants un programme complet sur Internet, avec des exercices autocorrigés et des tests, même payants.

On pourrait bien sûr attendre des universités préparant des étudiantes à devenir enseignantes qu’elles proposent comme matière facultative, ce qui permettrait d’avoir un certain nombre d’enseignantes capables de mettre aux points des sites web adaptés.

Le ministre de l’Éducation nationale pourrait aussi bien chapeauter la création de tels sites, peut-être en déchargeant les enseignantes intéressées d’un certain nombre d’heures, et ce, dans l’intérêt de l’enseignement en général. Car qui serait plus en mesure que les enseignantes, par ailleurs pédagogues et didacticiennes, de créer de tels programmes ?

3.2.6 Pourquoi ne pas enseigner l’informatique à l’école?

L’informatique est une matière très intéressante pour l’école à plusieurs titres :

- Elle développe l’esprit logique des apprenants.

- Un logiciel qui se met à fonctionner donne à l’apprenant un sentiment de réussite.

- Le logiciel doit être parfaitement fait, sinon, il ne marche pas, ou pas complètement. L’apprenant s’habitue à travailler avec précision. On ne peut pas faire n’importe quoi n’importe comment.

- Elle crée un lien avec les autres matières enseignées. Vous voulez faire un logiciel qui permette d’apprendre l’accord du participe passé avec « avoir » ou « être» ? Il faut d’abord revoir la grammaire, la présenter logiquement, puis, proposer des exercices autocorrigés qui doivent expliquer à l’apprenant qui utilise le logiciel comment trouver la bonne réponse. Si le programme porte sur l’histoire, la géographie, les sciences naturelles, il faudra se plonger dans ces matières.

- L’apprenant apprend à travailler avec clarté, logique, pédagogie.

C’est donc une matière qui aurait toute sa place dans l’enseignement, à condition de prévoir d’organiser l’apprentissage avec pédagogie (selon l’âge des apprenants) et une didactique appropriée. Ce serait d’ailleurs l’occasion, pour les enseignantes de matières différentes de mettre leurs connaissances en commun.

4 Bilan de notre étude

Récapitulons. Nous avons pu voir :

- Que l’enseignement en France se répartissait entre les écoles publiques et les écoles privées, en général religieuses. Même si les écoles publiques sont laïques et gratuites, leurs homologues privées sont confessionnelles et payantes.

- Que l’égalité des chances n’était pas assurée : les écoles privées ont de meilleurs résultats que les écoles publiques, même si les enseignantes du public sont plus diplômées. Les écoles supérieures privées sont souvent payantes et particulièrement chères. Nous avons vu les difficultés qu’il y avait à enseigner à des apprenants dont les parents ne jouent pas leur rôle d’éducateurs, en particulier quand ces élèves viennent de certaines cités ghettoïsées.

- Qu’un bon enseignement présupposait une formation solide en pédagogie et en didactique de la matière que l’on enseigne.

- Que plus les parents sont aisés, plus il leur est facile d’aider ou de faire aider leurs enfants qui ont des problèmes d’apprentissage. En revanche, lorsqu’ils sont modestes, les parents n’ont souvent pas les moyens de faire aider leur progéniture, qui est ainsi promise à l’échec.,

- Qu’il pouvait être utile d’enseigner avec le Web, et surtout d’apprendre à participer, pourquoi pas en équipe avec des collègues poursuivant les mêmes objectifs, à la création de certains de ces sites.

Il est clair que certains problèmes ne sont pas dus aux enseignantes, qui sont formées pour faire cours à des élèves normaux, et non à des gens asociaux rebelles à toute autorité, ou qui font passer leur religion avant tout le reste et refusent, s’il le faut en utilisant la force, tout ce qui pourrait entrer en conflit avec leur foi.

De tels problèmes sont du ressort d’une autre autorité : Éducation nationale, voire police ou justice.

Il ne reste plus qu’à espérer que le prochain gouvernement fera son boulot. Sinon, il faudra peut-être l’y encourager…

5 Conclusion

Le Président Macron veut augmenter le salaire des professeurs à condition qu’ils réalisent certaines tâches en plus.

Le Président semble croire que le travail des enseignantes se limite au travail en classe. Il ignore le temps que les professeurs passent à préparer les cours, à corriger les devoirs, à participer à des conseils de classe, à des réunions avec les parents d’élèves, et autres fonctions annexes en rapport avec l’enseignement, la tenue d’une bibliothèque, ou des activités dans un centre socio-culturel.

En outre, ils passent régulièrement beaucoup de temps à se documenter ou à se recycler pour se maintenir au niveau actuel de l’évolution de la matière qu’ils enseignent, voire à acquérir de nouvelles connaissances et un nouveau savoir-faire, par exemple en informatique, ce qui prend du temps, et exige du travail.

Et si l’on compare les salaires des enseignantes françaises à ceux de leurs homologues allemandes, par exemple, on voit tout de suite la différence.

La plupart des enseignantes font déjà plus de 35h de travail réel par semaine, même si l’on répartit le temps passé en dehors de l’enseignement sur le temps des vacances scolaires. Si M. Macron lit ces lignes (on peut toujours rêver), il verra qu’il faudrait qu’il accorde une énorme augmentation à nos collègues de France avant d’oser leur demander plus de travail.

Lorsque l’on considère le niveau ridicule des salaires des enseignantes, et que l’on voit le président de la République promettre avec condescendance une augmentation des salaires à condition que les enseignantes acceptent un travail supplémentaire à définir, on est fondé de se demander pourquoi les politiques, qui se trouvent eux-mêmes si importants pour le pays n’arrivent pas à voir ce qui devrait leur crever les yeux : les enseignantes assurent la formation intellectuelle et professionnelle des futures citoyennes et citoyens de ce pays. Elles leurs permettent de s’intégrer dans le tissu social, d’assurer leur avenir et celui de la société dans laquelle ils vont trouver leur place. Il est curieux que le Président ne se rende pas compte de cette évidence : le travail des enseignantes est vital pour le pays et pour ses habitants. La plupart exerçant leur métier avec compétence et avec passion, on attendrait plus de reconnaissance.

Dans huffingtonpost.fr , Clémentine Autain, Députée de Seine-Saint-Denis (France Insoumise) nous explique pourquoi ce n’est pas le cas :

« Au lieu de soutenir les personnels en première ligne, le Président et les membres du gouvernement traitent avec le plus grand dédain celles et ceux qui font vivre nos systèmes de soins et éducatifs. C’est dans la presse qu’ils et elles découvriront les nouvelles règles imposées par l’exécutif. Le gouvernement navigue à vue et sème la pagaille sur le terrain, laissant nos hôpitaux à bout de souffle, la communauté éducative au bout du rouleau et la masse des Français se trouve épuisée par deux années bientôt d’angoisse et de privations. Alors que Macron prétend agir avec pragmatisme, c’est en réalité un grand cafouillage qu’il génère. Il ne rassure pas, il inquiète. Il ne rassemble pas, il divise. Il n’agit pas, il laisse faire. »

https://www.huffingtonpost.fr/entry/macron-le-mepris-decomplexe-dupeuple_fr_61d81d40e4b0bb04a6436815