Est-il raisonnable de miser sur l’énergie nucléaire ?

Certains pourraient croire que les deux candidats aux élections présidentielles qui restent en course ont prévu pour la France un avenir tout en vert, car ils sont tous les deux pour développer le nucléaire, qui, on nous le serine assez, ne produit pas de gaz à effet de serre.

En fait, même s’il est vrai que les émissions de gaz à effet de serre sont bien moindres avec le nucléaire qu’avec le charbon, le gaz ou le pétrole, miser sur lui n’est pas une bonne idée, car il entraîne un certain nombre de problèmes qui lui sont propres, et qui devraient dissuader toute personne un peu sensée d’y recourir.

1 Posons le problème

1.1 A la date du 19/4/2022, les deux candidats misent tous les deux sur le nucléaire :

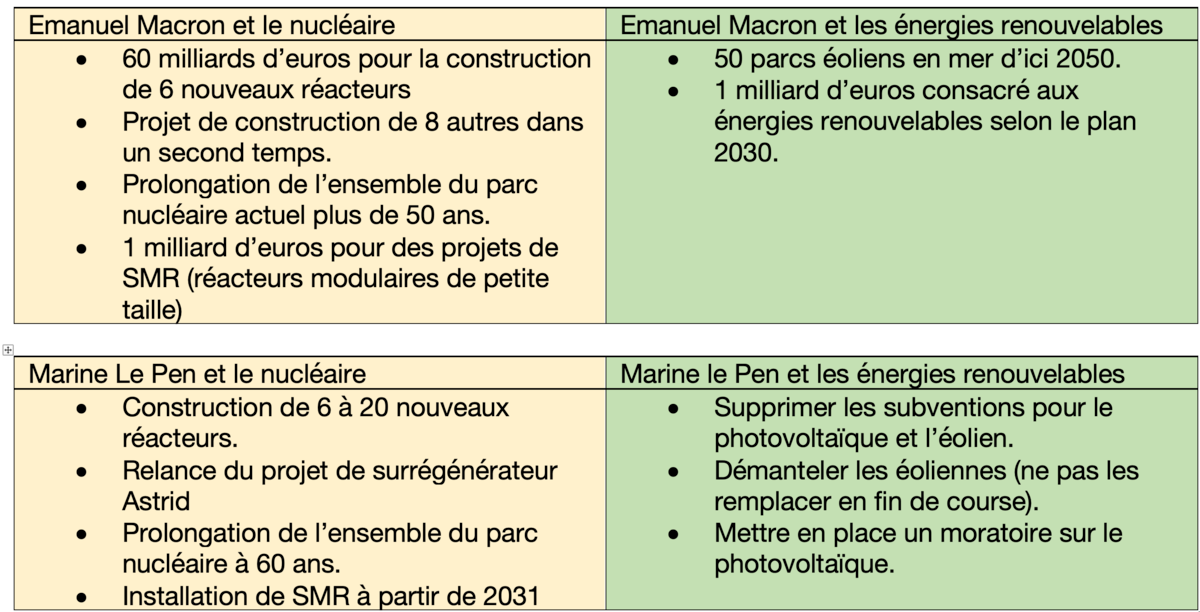

Voici, selon le site sortirdunucleaire.org, les intentions du

Agrandissement : Illustration 1

Si l’on résume ces données :

Emanuel Macron mise sur le nucléaire, et se contente d’un programme minimum sur les énergies renouvelables.

Marine Le Pen mise massivement sur le nucléaire, tout en démontant ce qui a été fait jusqu’ici sur le renouvelable.

L’un n’a pas compris grand-chose sur l’importance de passer aux énergies renouvelables, l’autre également, mais en plus, elle va renoncer à remplacer les éoliennes arrivées en fin de course, et retarder un développement du photovoltaïque.

1.2 Peut-on se permettre de poursuivre le nucléaire ?

Selon le rapport 2022 du GIEC, nous avons au maximum 3 ans pour limiter le réchauffement climatique à un niveau tel que nous pourrons éviter, ou du moins limiter les risques d’une catastrophe climatique. Sinon, on peut s’attendre à de graves problèmes dont nous allons nous entretenir.

La question est de savoir :

- Si le développement du nucléaire va permettre, en 3 ans maximum, de limiter le réchauffement climatique à un point tel que l’on pourra limiter les dégâts.

- Si c’est une bonne solution.

2 Le nucléaire est-il une solution possible et arriverons-nous à le déployer à temps dans le cadre étroit prévu par le GIEC ?

2.1 Trop lent et trop cher

2.1.1 La construction d’EPR dure trop longtemps.

Les deux candidats veulent construire des EPR. Or, le seul EPR en construction est celui de Flamanville. Il a été mis en travaux en 2007, et devait être mis en service en 2012 avec un coût de 3 milliards d’euros. Suite à une série d’ennuis, EDF annonce que le premier mégawatt ne sera produit qu’en 2023.

S’il faut 16 ans pour construire un EPR, on ne pourra pas respecter le délai de 3 ans.

En revanche, si l’on souhaite réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre, il est bien plus efficace de miser sur des solutions à petite échelle facilement diffusables (isolation des logements, pose de panneaux solaires, éoliennes...) que sur de gros projets.

2.1.2 Cette solution est trop chère

Comme nous l’avons vu, la construction est très chère. Selon les documents dévoilés par Reporterre, EDF chiffre à 47,2 milliards d’euros son projet de construction de 6 réacteurs EPR, soit un peu plus de 7 milliards par réacteur. Là encore, l’exemple de l’EPR de Flamanville montre qu’on peut s’attendre à des dérapages : initialement chiffré à 3,5 milliards d’euros, le chantier pourrait finalement atteindre 19,1 milliards, selon un calcul réalisé en 2020 par la Cour des comptes ! Le coût du MWh de l’EPR atteindrait 110 à 120 €, contre 60 € pour les derniers projets de parcs éoliens offshore.

Selon le site « francetvinfo », les coûts estimés pour le démantèlement des centrales d’EDF sont inférieurs à la réalité. « L’estimation d’EDF parle de 300 millions d’euros pour le démantèlement de chaque réacteur, donc 600 millions pour toute la centrale. Mais cette prévision est sous-estimée. On a l’expérience de la Grande-Bretagne et de l’Allemagne, qui ont fait de vrais devis opérationnels et qui ont commencé à démonter des centrales, et les coûts sont multipliés par 2 ou 2,5. Ce qui ferait 600 millions d’euros par réacteur. »

Si l’on ajoute aux coûts de la construction celui du démantèlement, on arrive à des sommes bien supérieures à celle de la construction des éoliennes, des usines marémotrices ou des panneaux solaires.

2.2 Les installations sont vulnérables au changement climatique

Les centrales nucléaires produisent énormément de chaleur. Si le refroidissement est mal assuré, on risque l’accident nucléaire (fusion du cœur du réacteur, voire explosion). Elles ont donc besoin de beaucoup d’eau pour assurer le refroidissement. Selon les modèles de réacteurs, tout ou partie de cette eau est rejetée dans les cours d’eau ou dans la mer, à une température plus élevée, ce qui n’est pas sans impacts sur la biodiversité.

2.2.1 Quand la chaleur fait baisser le débit des rivières

En outre, le changement climatique qui est déjà en cours fait déjà augmenter la température des cours d’eau. De plus, le niveau d’eau est en baisse. Ainsi, en été, de nombreux réacteurs doivent diminuer leur puissance, voire carrément s’arrêter. EDF doit alors acheter du courant dans des pays qui utilisent le charbon, ce qui augmente la production de gaz à effet de serre, ce qui est un comble !

Comme le site www.sortirdunucleaire.org le fait remarquer, « À l’été 2020, la centrale de Chooz, dans les Ardennes, a même dû s’arrêter car le débit de la Meuse était tout simplement trop bas pour qu’elle puisse continuer d’y prélever de l’eau sans empiéter sur les autres usages. C’est également le cas pour la centrale de Civaux sur la Vienne. »

En outre, toujours selon le même site, « l’étiage des cours d’eau (leur niveau le plus bas au cours de l’année, généralement en été) baissera d’environ 20% au moins sur la majeure partie du territoire en 2045-65 par rapport à 1961-90. Cette baisse dépassera 50% dans certaines zones.

Voir l’article de ce site « Sécheresse et canicule, des centrales nucléaires en surchauffe.

2.2.2 Quand le niveau de l’eau (mer / cours d’eau) monte

La glace des pôles fondant, ainsi que les glaciers de nos montagnes, le niveau d’eau de la mer va monter. L’implantation de nouvelles centrales sur le littoral, comme Graveline, avec le risque de la montée du niveau de la mer dû au réchauffement climatique, augmente le risque d’inondation.

2.2.2.1 Plus de tempêtes

Les bouleversements climatiques occasionneront de fortes pluies et des tempêtes, entraînant des problèmes comme à Fukushima. Ce fut déjà le cas pour la Centrale du Blayais, qui, lors de la tempête de 1999, est passée à deux doigts d’une catastrophe.

2.2.2.2 Risques de séismes

Selon le site « sciencesetavenir.fr », article de Coralie Lemke le 12/11/2019 après un séisme de magnitude 5,2 dans l'Ardèche et la Drôme, trois réacteurs de la centrale nucléaire de Cruas ont été mis à l'arrêt :

« Peu avant midi, un séisme a frappé la Drôme et l'Ardèche lundi 11 novembre 2019. Son épicentre était localisé juste à côté de Montélimar, selon le Réseau national de surveillance sismique, basé à Strasbourg. Deux centrales nucléaires se trouvent dans la zone géographique du tremblement de terre, la centrale nucléaire de Tricastin et celle de Cruas, dont trois réacteurs ont été mis à l'arrêt par mesure de prévention »

Les séismes sont dangereux parce qu’ils entraînent des mouvements et des vibrations dans les bâtiments et les équipements, mettant en dangers les tuyaux de refroidissement, les cuves, les piscines de stockage des combustibles qui doivent les refroidir en permanence.

En outre une fissure des murs peut entrainer une fuite de la matière radioactive.

Les usines de Cruas et de Tricastin, par exemple, se trouvent dans une zone sismique, et donc soumises à un danger particulier. Le 11 novembre 2019 a eu lieu un séisme dont le site de francebleu.fr a parlé dans ces termes :

« Un séisme plus fort que le séisme majoré de sécurité

Pas de risque immédiat donc mais l'inquiétude s'est installée. Car avec une magnitude de 5,4 sur l'échelle de Richter, le séisme de ce 11 novembre dépasse la valeur qui a servi de référence lors de la construction des centrales de Cruas et Tricastin qui était de 5,2 sur l'échelle de Richter. Les opposants au nucléaire ont évidemment réagi les premiers. "EDF minimise le risque sismique" commente la députée européenne drômoise Michèle Rivasi. D'autres ont suivi. Le député ardéchois LR Fabrice Brun a ainsi écrit au premier ministre ce mardi. "L'intensité du séisme de ce lundi 11 novembre commande à la plus grande prudence en matière de sûreté nucléaire et à une évaluation complète in situ par l'ASN". »

2.2.2.3 Risques d’attentat, de guerre

Les centrales nucléaires sont des proies rêvées pour les auteurs d’attentat, et, en cas de guerre, pour l’ennemi. C’est ce à quoi on a dû penser lorsque, l’on a appris que des soldats russes avaient occupé l’usine de Tchernobyl, tristement célèbre pour ses déboires des 25 et 26 avril 1986. On peut lire sur le site de Ouest France du 1er avril 2022 (et ce n’est pas une plaisanterie) :

« Guerre en Ukraine : des soldats russes contaminés à Tchernobyl après avoir creusé des tranchées

Les forces russes ont commencé à se retirer, jeudi 31 mars, du site nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Certains auraient été exposés après avoir creusé des tranchées dans une zone radioactive. L’Agence internationale de l’énergie atomique a ouvert une enquête. »

Mais que ce serait-il passé si les Russes avaient bombardé la centrale comme ils l’ont fait à Marioupol ?

2.3 Le nucléaire français est-il en bonne santé ?

Outre les dangers dont nous venons de parler, il faut encore discuter des transports radioactifs, du problème des déchets et de l’état du parc nucléaire français.

2.3.1 Transports radioactifs

D’abord, pour fonctionner, les usines nucléaires ont besoin de combustible radioactif et produisent des déchets nucléaires. Selon Greenpeace, le 28 septembre 2017 :

« Habiter en France, c’est aussi habiter près d’une des 19 centrales nucléaires exploitées par EDF (58 réacteurs au total) et d’une série d’installations nucléaires dites du “cycle combustible” (transformation de l’uranium, enrichissement, fabrication, retraitement du combustible, laboratoires). Mais, en plus des 58 réacteurs qui nous entourent, l’Hexagone est aussi quadrillé par une multitude de transports de matières radioactives : plutonium, combustible nucléaire neuf, combustible usé…Chaque année, plus de 770 000 convois de matières radioactives sillonnent le territoire par trains et camions. »

Un accident est toujours possible, d’autant plus que ces transports routiers sont anonymes, et soumis aux mêmes risques que les véhicules roulant sur une route ou une autoroute.

2.3.2 Déchets radioactifs

Les responsables du nucléaire aimeraient nous faire croire que les déchets issus de l’industrie nucléaires sont recyclés. Ainsi, on se dit qu’une fois recyclés, ces déchets seront rendus inopérants, voire peut-être pourront être réutilisés. Or, ce n’est pas du tout le cas.

D’abord, chaque centrale entrepose les déchets dans des piscines pour que leur température baisse, ces mêmes piscines qui ont du mal à être refroidies lorsque le niveau des rivières baisse en été. Et c’est là que commencent les ennuis.

2.3.2.1 EDF asphyxiée par les déchets nucléaires

Reporterre, le quotidien de l’écologie, (https://reporterre.net/Dechets-nucleaires-les-piscines-de-La-Hague-vont-deborder) décrit les problèmes que rencontre EDF avec ses déchets.

« Ce problème de saturation taraude la filière depuis plus de vingt ans. La nouvelle piscine d’entreposage centralisé est la dernière réponse qui y est apportée. Avant cela, d’autres solutions ont été appliquées. Tout d’abord, « densifier » les piscines en augmentant la charge thermique autorisée dans les bassins. Cela consiste à augmenter l’épaisseur d’acier inoxydable boré qui sépare les assemblages de combustible usé. Objectif : pouvoir les approcher les uns des autres sans craindre qu’ils se mettent à réagir entre eux et donc, en caser davantage. Par ce tour de passe-passe, la capacité maximale théorique des quatre piscines de La Hague a plus que doublé pour passer de 8.400 tonnes d’uranium en 1993 (soit environ 98 cœurs de réacteur) à 17.600 tonnes en 2003 (181 cœurs environ).

Mais cette solution a rapidement trouvé ses limites. À la fin des années 2000, confrontée à un risque croissant de saturation des piscines de ses cinquante-huit réacteurs, EDF a demandé à son tour l’autorisation de densifier les bassins situés à côté de ses réacteurs. « Mais en 2010, l’IRSN a rendu un avis défavorable à la densification, parce que la sûreté des piscines commençait à faire débat, raconte Yves Marignac. Ensuite est survenue la catastrophe de Fukushima en mars 2011, avec l’immense crainte que tout le monde a eue d’un scénario d’emballement quand la piscine du réacteur numéro 4 a menacé de perdre son eau. Si ce scénario du pire était advenu, il aurait fallu évacuer toute la population dans un rayon de 250 kilomètres, c’est-à-dire quasiment jusqu’à Tokyo ! Résultat, l’ASN a refusé l’autorisation de densifier les piscines. »

Il a donc fallu trouver autre chose. Surtout qu’« il y a eu une demande de l’ASN à EDF, dès 2011, de revoir sa politique de gestion du combustible » et en particulier du MOx « plus réactif et plus chaud », se souvient Yannick Rousselet. « Des discussions techniques ont eu lieu entre Areva, EDF et l’ASN, et il a été demandé à Areva de construire une nouvelle piscine à La Hague, spécifique pour les MOx. Cette discussion a duré jusqu’en 2014. Sauf qu’Areva a regardé les coûts et s’est dit qu’elle n’avait pas l’argent pour ça, vu sa situation économique catastrophique. Elle a annulé le projet et a reporté la responsabilité sur EDF, en lui disant de se débrouiller avec ses combustibles. »

Voici ce que l’on peut lire sur le site de Greenpeace France :

« Greenpeace France a commandé un rapport à un panel de sept experts indépendants (France, Allemagne, Royaume-Uni et États-Unis), spécialistes en sûreté nucléaire, en sécurité, en radioprotection ou encore en économie, afin de dresser un état des lieux de la sécurité des centrales nucléaires en France et en Belgique, ainsi que des mesures de renforcement associées.

Leur constat est sans appel : les piscines d’entreposage du combustible usé sont extrêmement fragiles face aux actes de malveillance. Ces parties sont pourtant les installations qui contiennent le plus de radioactivité dans les centrales nucléaires. En cas d’attaque extérieure, si une piscine est endommagée et que l’eau s’écoule, le combustible n’est plus refroidi. L’accident nucléaire se déclenche avec des conséquences radiologiques très graves. »

2.3.2.2 Le stockage des déchets nucléaires

En France, le stockage des déchets nucléaires s'effectue dans les centres de stockage des déchets radioactifs définitifs de l'Aube (Soulaines et Morvilliers), du Gard (Marcoule) et de la Manche (cap de la Hague). Il s'agit de zones hautement sécurisées.

¨ L'Andra, spécialisée dans le stockage des déchets nucléaires

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) veille à ce que les déchets nucléaires soient traités le plus efficacement possible. En substance, il s'agit de stocker les déchets nucléaires loin des populations, jusqu'à ce que leur taux de radioactivité ne présente plus de danger. Différentes techniques de stockage des déchets radioactifs sont adoptées selon la nature des déchets.

¨ Faible et moyenne activité à vie courte (FMA-VC)

Le site de Soulaines est le plus grand centre de stockage des déchets radioactifs en surface dans le monde : 250.000 m3 de déchets radioactifs y sont stockés ! Les déchets de type FMA-VC y sont stockés dans des fûts en béton. Du béton est coulé par-dessus et les fûts empilés les uns sur les autres sont encore couverts d'une chape de béton. Ces déchets demandent 30 ans pour perdre la moitié de leur dangerosité, et 300 ans pour devenir inoffensifs.

¨ Haute activité et à vie longue (HAVL)

Il faudrait quelques millions d'années pour que certains déchets HAVL perdent leur dangerosité... Leur traitement est toujours soumis à controverse de nos jours. Pour l'instant, la centrale de la Hague les débarrasse de leur plutonium et de leur uranium, puis les vitrifie avant de les stocker en surface dans des conteneurs en acier inoxydable. À l'avenir, l'Andra envisage de les stocker plutôt à grande profondeur.

Pense-bête : il existe des alternatives à l'énergie nucléaire. Par exemple, en optant pour l'énergie solaire ou éolienne, même un simple particulier peut contribuer à limiter la production de déchets nucléaires

2.3.2.3 La destination finale des déchets

L’industrie nucléaire produit chaque année des tonnes de déchets dont on ne sait que faire. Certains pays, comme l’Italie, envoient le combustible usé issu de leurs centrales à l’usine AREVA de La Hague en Normandie pour qu’il y soit "traité". Faire circuler ces déchets dans des convois incessants à travers toute la France, ne fait que repousser le problème : quelle sera leur destination finale ? Mettre les déchets nucléaires sur les rails, c’est tenter de cacher le problème insoluble de leur gestion. Aujourd’hui, plus de 50 ans après le début de la production de déchets, aucune solution n’a été trouvée. Dans ce contexte, une seule réponse est admissible : stopper leur production !

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, puisque l’on parle re retraitement

L’industrie nucléaire génère une multitude de déchets radioactifs, dont certains restent dangereux pendant des milliers, voire des millions d’années. AREVA prétend qu’ils seraient "recyclables", en réalité ils ne le sont quasiment pas et personne ne sait quoi en faire. Il est totalement irresponsable de léguer à nos descendants, pour des centaines de générations, la gestion de ces déchets toxiques. Nous devons sans plus tarder arrêter d’en produire.

Les déchets que l’on désire enfouir reste dangereux pendant 100 000 ans. Si l’on met une pancarte en français pour avertir nos descendants de la dangerosité des produits, et qu’elle sera lue dans 50 000 ans, on n’est pas sûr que nos descendants parlent toujours le français ni qu’ils la comprendront.

2.3.3 L’état du parc nucléaire français

Il suffit d’aller sur le site https://www.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-des-accidents-partout

pour voir qu’en France, 666 incidents ont eu lieu en France, dont 114 méritent la description « haute ».

Un de ces accidents a eu lieu à Saint-Laurent-des-Eaux :

« En mai 2015, le reportage "Nucléaire, la politique du mensonge ? diffusé par Canal+ a fait connaître au grand public l’existence de deux accidents nucléaires survenus à la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux, en 1969 puis en 1980. En 1980, environ 20 kg de combustible nucléaire étaient entrés en fusion. Des gaz radioactifs avaient été relâchés. En outre, comme le reconnaît sans aucune honte l’ancien PDG d’EDF Marcel Boiteux, du plutonium, substance très radioactive et toxique, avait été déversé dans la Loire sans que la centrale estime nécessaire d’en informer les riverains ! "C’est quand même pas grand-chose", commente ce dernier... »

Le 4 mai 2015 , le documentaire Nucléaire, la politique du mensonge ?, diffusé par Canal+ révèle que, à la suite de cet accident, EDF a procédé à des rejets de plutonium dans la Loire pendant au moins 5 ans, une pratique que le documentaire dénonce comme « illégale à l'époque comme aujourd'hui ».

On trouve sur le site https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/01/22/nucleaire-on-demande-a-une-personne-malade-de-courir-un-marathon_6067145_3244.html un article dont le titre est :

Nucléaire : « L’état du parc français est préoccupant »

« La France doit-elle prolonger la durée de vie de ses réacteurs nucléaires les plus anciens ? C’est la volonté du gouvernement et d’EDF, qui a repoussé à 2035 la baisse de la part de l’atome dans la production d’électricité. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a lancé en décembre 2020 une consultation pour encadrer cette possible prolongation des réacteurs.

Pour Bernard Laponche, physicien nucléaire, ancien du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives et cofondateur de l’association de scientifiques Global Chance, EDF n’a pas la capacité d’assurer dans les temps ces améliorations nécessaires à la sûreté. Il appelle à une fermeture anticipée de certains réacteurs pour pouvoir continuer à assurer le bon fonctionnement des autres.

EDF assure que l’état du parc actuel est bon et que prolonger la durée de vie des réacteurs existants ne pose pas de problème majeur. Partagez-vous cette analyse ?

Si les 32 réacteurs les plus anciens étaient en bon état, on pourrait fixer les conditions de la poursuite de leur fonctionnement et juger ensuite s’il est possible de les mettre en œuvre. Mais ce n’est pas le cas : l’état du parc français est préoccupant. Il suffit de lire le dernier rapport de l’ASN pour le comprendre.

Elle écrit que « la rigueur d’exploitation des centrales d’EDF est en recul » et que le nombre d’événements significatifs « augmente régulièrement depuis plusieurs années ». On peut citer le problème de la fragilité des diesels de secours face au risque de séismes : l’ASN parle d’une anomalie générique – c’est-à-dire qui peut concerner tous les réacteurs –, du mauvais état ou de mauvais montage des ancrages de ces systèmes. Or, si le diesel qui assure l’alimentation en électricité ne démarre pas, c’est l’accident grave. »

3 Conclusion

Dans ces conditions, on aurait tout intérêt à passer le plus vite possible à des solutions autres que le nucléaire, plus rapides, moins chères, et donc, plus efficaces. D’ailleurs, rien n’empêche EDF de se lancer dans les nouvelles énergies renouvelables.

Malheureusement, les deux candidats à la présidence de la République qui se sont qualifiés pour le second tour sont des tenants du nucléaire.

Lorsque l’on a lu les conclusions du groupe d’experts du Giec, qui nous donne trois ans maximum pour agir contre le réchauffement climatique, on se demande comment on va pouvoir le faire quel que soit le candidat qui sera élu. Comment faire pour pousser la personne élue vers la bonne solution, celle de la raison ? Une catastrophe à l’échelle de la terre nous attend dans peu de temps, du fait du réchauffement climatique, et aucun des deux candidats n’envisage la bonne solution : l’abandon de l’énergie nucléaire, trop lente, trop chère, trop dangereuse, au profit des énergies renouvelables. On pourrait même se demander si le sujet les intéresse, étant donné le peu de fois qu’ils en ont parlé sérieusement lors de la campagne électorale.

A nous qui avons compris le sérieux de la situation de faire réfléchir les gens de bonne volonté, capables de comprendre, qui nous entourent. Il est temps de nous bouger.