Des enseignants, pour quoi faire ?

1. Travailler plus pour gagner plus

Selon le Monde du 17.03.2022, le président Macron veut « augmenter le salaire des enseignants et leur donner plus de liberté pédagogique ».

Il souhaite « poursuivre de manière significative l'augmentation des rémunérations » des enseignants. En contrepartie, il compte élargir leurs missions en mobilisant les enseignants disponibles pour pallier l'absentéisme et en provoquant un rapprochement entre les familles et l’école.

Source : Le Monde (17/03/2022)

Le président demande donc aux professeurs plus de travail pour mériter leur augmentation.

Mais si l’on compare les salaires des enseignants du reste de l’Europe à ceux des Français, on s’aperçoit que les Français sont plutôt proches de la queue du peloton.

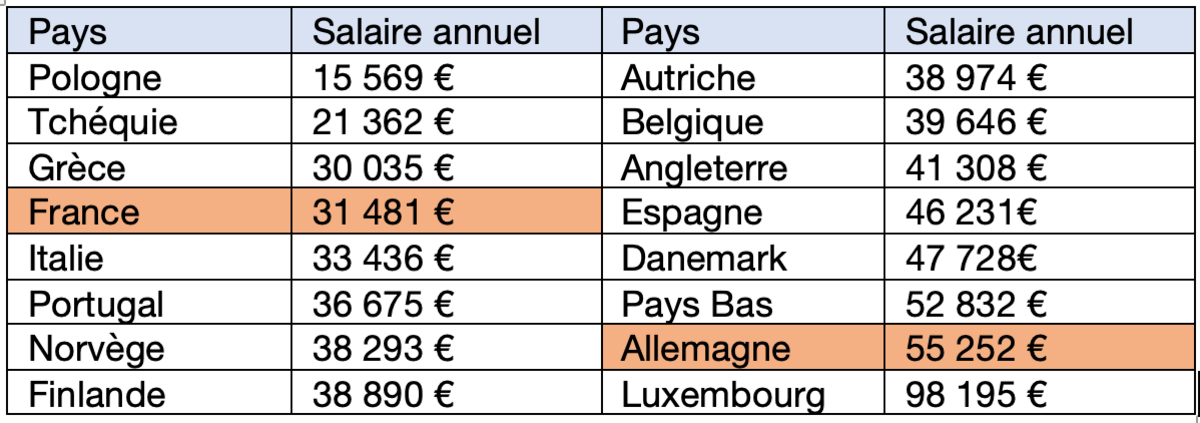

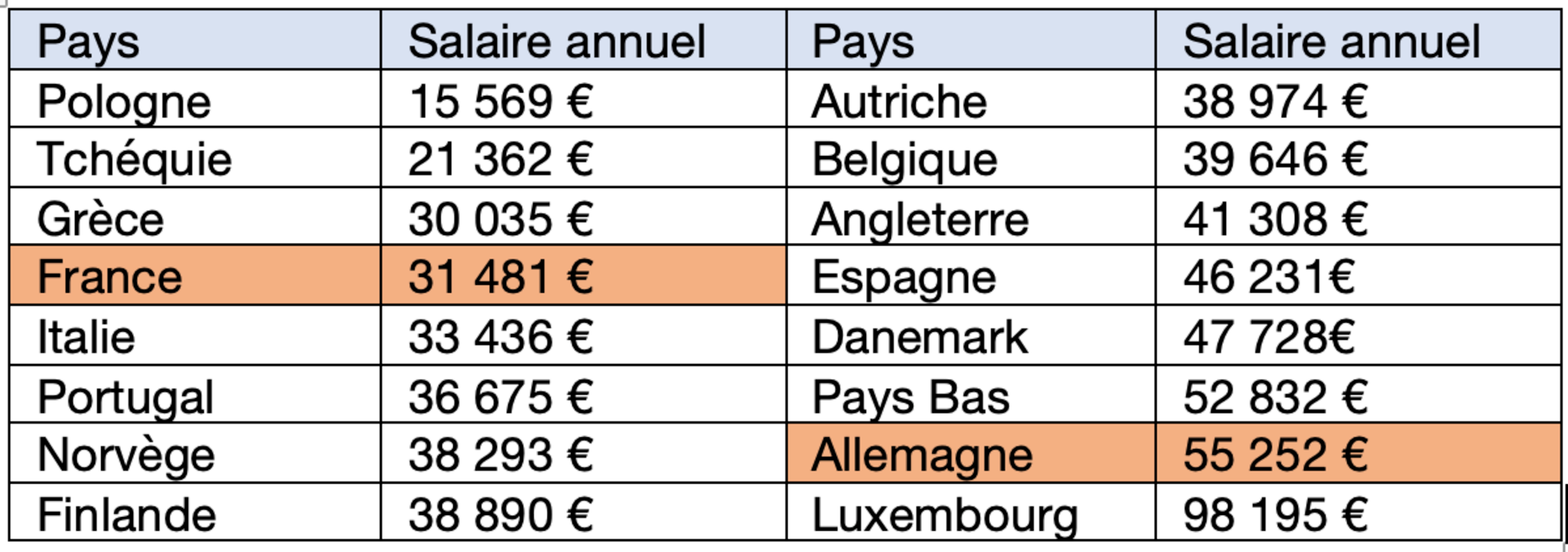

Il suffit de jeter un coup d’œil sur le tableau suivant, dans lequel l’OCDE compare les salaires annuels des professeurs du 1er cycle (cf. le site www.oeffentlichen-dienst.de =service publique allemand) :

2. Les enseignants français sont parmi les moins bien payés d’Europe

Ce tableau montre les salaires moyens des enseignants du 1er cycle en 2018. On y compare les salaires moyens de différents pays européens. Par exemple, les professeurs italiens touchent annuellement un salaire de 33 436 €, les professeurs allemands en revanche 55 252 €. En tête, on trouve les Luxembourgeois, avec 98 195 €, en queue de peloton, les Polonais, avec 15 569 €.

Agrandissement : Illustration 1

A partir de ce tableau, on peut voir que le salaire annuel d’un professeur est supérieur à la moyenne de l’OCDE. On peut constater que les professeurs allemands, à quelque niveau qu’ils enseignent, gagnent plus que leurs collègues enseignant dans bien d’autres pays d’Europe.

Les professeurs allemands qui enseignent dans un lycée reçoivent au début de leur carrière (niveau Studienrat) un peu moins de 50 000 €, et peuvent atteindre, au bout de 15 ans (Niveau Oberstudienrat), 60 000 €. A la fin de sa carrière le professeur atteint 65 000 € par an.

Dans les écoles primaires, on a à peu près la même situation : les jeunes professeurs, au début de leur carrière, touchent en moyenne 45 000 €. Au bout de 15 ans de carrière, ils peuvent atteindre 55 000 € par an, et à la fin de leur carrière, 60 000 € environ.

( Source, pour celles et ceux qui possèdent la langue de Goethe : https://www.oeffentlichen-dienst.de/alles-wichtige-rund-um-das-thema-gehalt/300-grundschullehrer-gehalt-lehrergehalt.html )

3. Comparons quelques détails annexes :

Certains argueront du fait que les professeurs français n’ont que 18 heures par semaine à assurer, alors que leurs collègues allemands de lycée ou de collège doivent enseigner 24 h par semaine. Il est à noter que l’heure de cours germanique dure… 45 minutes. Ainsi, 4 heures de cours allemandes correspondent à 3 h françaises, et 24 h allemandes correspondent donc à 18h françaises.

La différence de salaire ne s’explique donc pas seulement par les 2 heures de plus.

Évidemment, les enseignants allemands surveillent les élèves dans la cour, et les absences courtes et brutales sont compensées par l’intervention d’un collègue de service, qui remplacera le ou la collègue absent(e) pour très peu de temps. Cela nécessite une organisation de la part du directeur et du sous-directeur, qui répartissent les tours de garde. Les deux ont moins d’enseignement à assurer que leurs collègues professeurs, mais ils ont quelques heures à donner, ce qui fait qu’ils restent des enseignants et sont plus proches de leurs collègues, dont ils partagent les problèmes, que leurs homologues français qui, n’enseignant plus, perdent le contact avec l’enseignement et les enseignants.

L’avantage du système est que les élèves n’ont affaire qu’à des enseignants, qui les voient agir non seulement en classe, mais encore quand ils jouent, dans la cour, et qu’ils se défoulent.

4. Conclusion

Quand on voit le niveau des salaires d’enseignants français qui ont fait 5 ans d’études, réussi à un concours difficile, et qui exercent un métier délicat, avec des élèves plus ou moins motivés, on se demande s’il ne faut pas être masochiste pour enseigner.

Quant au Président, loin de reconnaître les efforts de ses enseignants pour triompher des diverses difficultés qui gangrènent l’enseignement, il veut jouer les pères fouettards. Et si l’on mesure la reconnaissance de l’État à la hauteur des salaires de ses enseignants, on peut penser qu’il se soucie de l’enseignement et de la formation des futures citoyennes et des futurs citoyens comme d’une guigne. On a du mal à croire que le Président, ses ministres et ses élus soient vraiment motivés pour préparer la France de demain en soutenant le travail des enseignants.

S’il en est ainsi, faut-il vraiment réélire des gens qui n’ont rien compris à l’importance ni aux difficultés de l’enseignement, et qui projettent de lâcher les parents sur les enseignants, alors qu’ils ont pleurniché lors de l’assassinat de notre collègue Samuel Pathy ?

Rappelons une définition allemande ironique d’un enseignant, figurant sur une pierre tombale : « Il naquit, alla à l’école, fit des études pour enseigner et passa le reste de sa vie en vacances. » Il semblerait que ce soit ce que croient le Président et ses complices qui, eux, exercent le dur métier de la politique, tâche difficile s’il en est... mais mieux payée. Qu’attendons-nous pour faire comme eux ?