Trente ans après le début de l'épidémie de sida, le VIH est loin d'être éradiqué en France : en 2010, plus de 6200 nouveaux cas de séropositivité ont été détectés, et 1500 personnes séropositives sont passées au stade sida. Les derniers chiffres de l'Institut national de veille sanitaire (Invs), publiés le 1er décembre à l'occasion de la Journée mondiale du sida, montrent que la France fait du surplace dans la lutte contre le virus.

Sans être catastrophique, la situation est jugée préoccupante par le docteur Gilles Pialoux, chef de service à l'Hôpital Tenon (Paris) et rédacteur en chef du site vih.org.

«Compte tenu de ce que l'on sait de l'épidémie et des modes de transmission du VIH, compte tenu des outils de prévention actuellement disponibles, compte tenu des moyens mis dans la prévention VIH, toute stagnation de l'épidémie en France est un échec », estime le docteur Pialoux.

Ainsi, les importants moyens de lutte déployés contre le virus ne donnent pas les résultats espérés. À commencer par le dépistage : «La France est toujours le pays qui dépiste le plus de séronégatifs mais dépiste probablement le plus mal les séropositifs», résume Pialoux. En 2010, près de 5 millions de tests ont été réalisés, pour seulement 10.836 sérologies positives, soit un taux de 2,2 tests positifs pour 1000 (les 6000 mentionnés plus haut correspondent aux cas où le patient est séropositif pour la première fois, mais de nombreux tests ne sont que des confirmations, d'où l'écart avec le total de 10.836 tests positifs).

Les régions les plus touchées sont la Guyane (8,7 tests positifs pour 1000), la Guadeloupe (5 pour 1000) et l'Ile de France (4,4 pour 1000).

« On peut se demander si la politique de l'Etat et des collectivités territoriales est bien à la hauteur de cette concentration de l'épidémie », commente le docteur Pialoux.

Le nombre de nouveaux diagnostics, au-dessus de 6000, est équivalent à celui de 2009, malgré la mise en route en 2010 du Plan de lutte contre le sida et les IST (infecstions sexuellement transmissibles). L'âge moyen des nouveaux diagnostics, parmi lesquels se cumulent des découvertes tardives et des contaminations récentes, est de 37,9 ans.

Si l'épidémie stagne parmi les hétérosexuels, elle s'accélère et se rajeunit chez les homosexuels masculins: 2500 nouveaux séropositifs en 2010, avec une proportion de moins de 25 ans qui a augmenté de 7 à 14% depuis 2003. «En 2010, dans la région Île-de-France, il y a eu 80 fois plus de contaminations chez les gays que chez les hétérosexuels», note Pialoux.

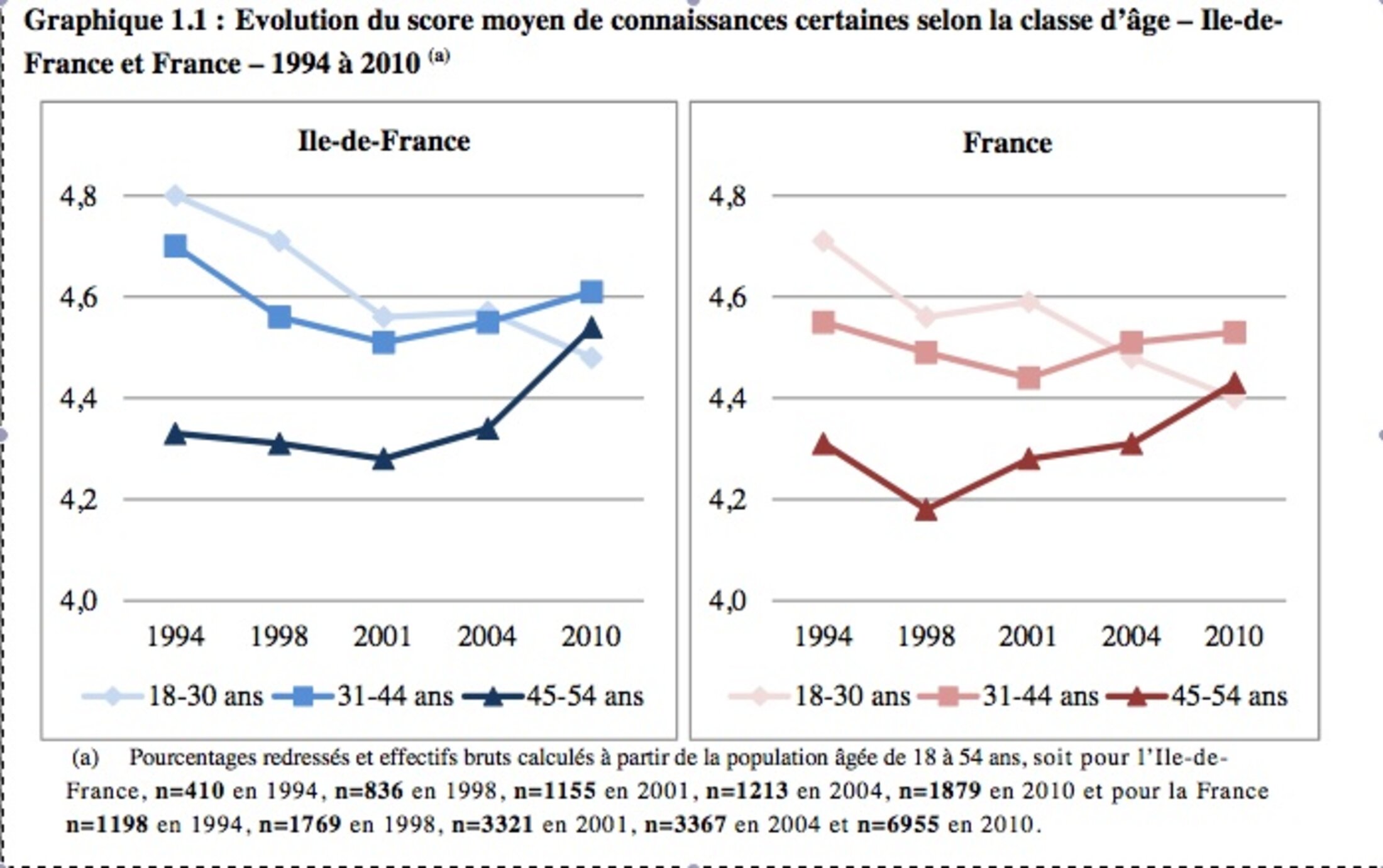

En ce qui concerne l'Île-de-France, l'Agence nationale de recherche sur le sida (Anrs) vient de publier les résultats de la sixième édition de l'enquête sur «les connaissances, attitudes, croyances et comportements dace au VIH/sida », dite «KAPB», qui avait déjà été réalisée en 1992, 1994, 1998, 2001, et 2004. Cette enquête est réalisée par une équipe associant l'Anrs, l'Invs, l'Observatoire régional de santé Île-de-France (ORS) et l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes). L'enquête, dont les résultats nationaux seront diusponibles début 2012, livre plusieurs clés pour comprendre l'échec relatif de la prévention contre le virus (voir les résultats détaillés sur le site ORS-Île de France).

Premier point : l'enquête de 2010 confirme un constat déjà fait en 2004 par les enquêteurs, à savoir que «plus de dix ans après l'arrivée des traitements anti-rétroviraux, le VIH/sida est une maladie de moins en moins visible dans la population et suscite moins de crainte». Environ un Francilien sur cinq déclare connaître un parent ou un proche séropositif, proportion en baisse depuis 1998. Pourtant, du fait de l'efficacité des traitements, le nombre de personnes vivant avec le virus du sida augmente en France, de sorte que «la probabilité de connaître dans son entourage une personne séropositive devrait également croître au fil des enquêtes».

Agrandissement : Illustration 2

Explication de ce paradoxe : «Le VIH est moins visible, aussi bien parce que moins perçu par l'entourage que parce que les personnes atteintes elles-mêmes se manifestent moins.» C'est surtout parmi les jeunes que se manifeste cette perception moindre de l'épidémie : en 2010, seulement 14% des 18-30 ans connaissent une personne séropositive, contre 25% pour les plus de 30 ans.

Les Franciliens ont d'assez bonnes notions sur la maladie, mais ils sont tout de même 21% à croire que le virus peut se transmettre par une piqûre de moustique, ce qui est faux. Ils sont aussi 13% à penser que le VIH peut s'attraper dans les toilettes publique, et 6% à penser qu'on peut s'infecter en buvant dans le même verre qu'une personne contaminée. Mais le plus problématique est la mise en doute de l'efficacité du préservatif: un quart des Franciliens croit que le virus du sida peut se transmettre lors d'un rapport sexuel avec préservatif, opinion surtout partagée par les 18-30 ans. Ces derniers sont aussi ceux qui accepteraient le plus difficilement d'avoir des rapports protégés avec une personne séropositive (12%, contre 20% des plus âgés).

Les jeunes âgés de 18 à 30 ans sont donc à la fois ceux qui connaissent le moins bien le sida et qui ont le moins confiance en l'efficacité du préservatif. Or c'est aussi dans cette tranche d'âge que l'épidémie progresse le plus vite. Ces jeunes, qui sont nés entre 1980 et 1992, ont commencé leur vie sexuelle après l'arrivée des traitements anti-rétroviraux, en 1996. Ces traitements, en permettant à un nombre croissant de patients de mener une vie à peu près normale, ont aussi eu pour conséquence que le sida est devenu moins visible et moins inquiétant.

«Cette moindre préoccupation, si elle avait déjà été constatée en 2004, semble s'accentuer», écrivent les enquêteurs, qui constatent que «le VIH n'est plus aujourd'hui l'enjeu principal des comportements de prévention». En effet, les jeunes craignent aussi les autres infections sexuellement transmissibles, et ne semble plus considérer le sida comme une menace plus grave que les autres.

Au total, le sida fait de moins en moins peur, et les Franciliens craignent davantage le cancer, les accidents de la circulation ou les maladies cardiaques. Quant à la prévention, ils s'en remettent de plus en plus aux tests de dépistage, dont l'utilisation est en hausse : près de 20% des personnes interrogées déclarent avoir effectué un test au cours des douze derniers mois, contre 12% en 2001. De plus, une fraction croissante des interrogés est favorable au dépistage obligatoire pour toute la population, surtout parmi les jeunes, et encore plus lorsque leur niveau d'instruction est faible.

On note aussi que l'adhésion au test obligatoire est plus forte parmi les répondants qui maîtrisent mal les modes de transmission du virus et qui croient efficace de demander un test à son partenaire et de se tester soi-même régulièrement. En résumé, chez ceux qui ont la plus mauvaise connaissance du sida et de sa propagation, le test est perçu comme un moyen de protection plutôt que le préservatif.

Les enquêteurs écrivent qu'il «apparaît aujourd'hui nécessaire de mieux comprendre les mécanismes préventifs mis en place par les jeunes», afin de leur offrir une information mieux adaptée à «leurs représentations» et à «leur mode de vie». De fait, la médiatisation extrême du sida et la multiplication des campagnes de prévention n'ont pas empêché l'ignorance de progresser parmi les jeunes, cible particulièrement vulnérable du virus. Inquiétant.